数学教学“引导性材料”的选择与运用

尹秀芬

(浙江省仙居县白塔镇第二小学)

数学教学“引导性材料”的选择与运用

尹秀芬

(浙江省仙居县白塔镇第二小学)

学习材料作为学生探索活动的重要载体,影响着学生探索活动的有效性。从数学教学“引导性材料”呈现的需要出发,结合一次同课异构课堂教学比赛探讨如何选择有利于学生思维投入的学习材料,怎样正确使用学习材料,充分挖掘学习材料的价值,从而促进学生在学习过程中能进行有效探索,使学生获得充分发展。

材料;简单;高效;选择与运用

“引导性材料”是指在新知学习过程中的每个阶段,为促进学生有效学习和达成阶段目标,而向学生呈现的一组学习材料。这种材料可使学生原认知结构中的有关内容同所要学习的内容产生衔接,为新知的学习提供概念上的固着点。

好的数学教学材料的选择是教学成功的一半,教学中不同的材料或对相同材料的不同组织,学生经历的学习过程截然不同。数学课堂教学“引导性材料”的呈现要有利于支持学生数学抽象和新知固着;要有利于促进学生对概念的深入理解;要有利于学生数学归纳和抽象能力的发展;要有利于学生数学基本思想方法的形成;要能体现诱导性、启发性和探索性。

一、找准起点,提供利于学生探究的材料

课例《认识几分之一》:

哪个大?

小结:今天学的——分数,板书课题。回忆相关图介绍分子分数线。师:在学分数的过程中,我们还学会了比大小。看这,有没有新的发现?

B老师:在一条平均分成8份的长方形条中找以上分数,接着把它们动画连成一睹分数墙。学生很快概括出了比大小的规律。形象直观!

课例《三角形的面积》:

A老师:寻找思路,转化成已学面积的图形。寻找关系,推导过程。课堂效果一般,预设6大题10小题只完成了3小题。

B老师:通过求平行四边形的一半,即三角形的面积,猜想所有三角形的面积都是平行四边形的一半。

倍拼验证。(只要两个完全一样的三角形才可以拼成一个平行四边形)

提供的学习材料中有一个同学的三角形都不一样(作者别有用心!)引出——

剪拼验证。(放方格图中,发现沿着中线剪才能达到目的)较难!只有部分学生吃力地跟着老师走。

比较新旧图形的关系,得出三角形的面积=底÷2×高或高÷2×底。再转化。

课堂进展比较顺利,预设题目基本完成,包括后面题目,整堂课有一定的思维高度。

C老师:

1.直接揭题。独立探究(出示学习单,三种类型三角形各一个)。

反馈交流:画一个三角形补上去。

师:为什么这样转化?成绩代表什么?为什么要再除以2?

小结板书:三角形面积=底×高÷2

2.离开格子图。任意一个三角形面积怎么算?信封里的学习材料(与B老师的材料一样)。

交流反馈:验证面积公式。

师:三角形的每条边都可当底,都可以找到相对应的高。

比较起来,C老师的探究味更浓,B老师的设计会让学生觉得,老师是早知道了,才这样一步步走。假如不知道呢?笔者以前就有很强烈的想法。

二、把握重点,选择简单高效的材料

课例《认识几分之一》:

A老师:

8个月饼可以平均分给几个小朋友?每人分到几个?

4个月饼可以平均分给几个小朋友?每人分到几个?

2个月饼可以平均分给几个小朋友?每人分到几个?

1个月饼可以平均分给几个小朋友?每人分到几个?

B老师:

4个月饼平均分给2个人,4个月饼平均分给4个人,1个月饼平均分给2个人,得到“一半”,引出。

C老师:

4个月饼平均分给2个人,2个月饼平均分给2个人,1个月饼平均分给2个人,得到“一半”,引出。

D老师:

比较看来,教学过程大体从磨磨唧唧到顺水推舟,再开门见山,了解学生的起点,介绍陈述性数学知识。一节课的容量和质量,差距已然十分明显。

三、深度挖掘,突现材料的分层价值

课例《认识几分之一》:

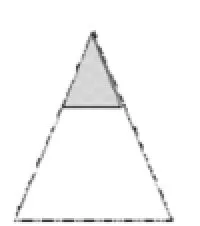

下面图形的涂色部分能用

图1

图2

图3

图4

图5