回族聚居区土地利用中的回族民族文化因素初探——以宁夏同心县为例

贾科利, 李 群, 何 杰

(宁夏大学 资源环境学院,宁夏 银川 750021)

回族聚居区土地利用中的回族民族文化因素初探

——以宁夏同心县为例

贾科利,李群,何杰

(宁夏大学 资源环境学院,宁夏 银川750021)

摘要:民族文化因素是土地利用变化不可忽视的驱动力之一,目前尚缺乏深入研究.本文以宁夏同心县为例,分析了文化对土地利用变化的影响,重点从回族的自然观、生育文化、饮食习俗、生产方式和居住方式五个方面,探讨了回族民族文化对土地利用变化影响,这些因素在人文因子中具有基础作用.研究认为回族的自然观、婚育观念、生活习俗、生产方式和居住方式等直接或间接影响了土地利用变化.回族文化具有伊斯兰文化和中国传统文化的双重特点,回族文化作为一种因子影响土地利用变化,但土地利用变化过程中还包含着传统文化的变迁.

关键词:土地利用;回族文化;回族聚居区;同心县

土地利用变化的动因与人类活动及自然条件相关,它的一个重要特点是既具有科学性,又具有人文性( 主观性、价值性等)[1].人口数量、贫富差异、技术发展、经济变化、政治及价值观念是影响土地利用变化的人文驱动力[2].其中,观念与价值属于文化范畴.很多学者认为,文化伦理问题应是土地利用中的重要内容[3-7],它是揭示土地利用变化背后蕴藏的深层原因的重要因素[8].土地作为人类活动的物质基础,受到人类各种文化因素作用.文化、宗教及传统因素与土地变化其他驱动力一起共同决定着区域土地利用变化的方向.因此,民族文化因素是LUCC中不可忽视的驱动力之一.

回族是中国少数民族中人口较多、散居全国、分布最广的民族.“大分散, 小聚居”的分布格局使回族在各个不同地域文化的影响和作用下,形成了富有地域特色的回族文化.宁夏自古以来就是多个不同民族在空间上交错聚居的地区,经过长期的发展和不同民族文化间的交流融合,形成了以伊斯兰文化和儒家文化为核心的二元文化.这两种差异明显的文化并存于同一地域,影响着区域土地利用格局的形成及土地利用行为.同心县是宁夏回族自治区一个回族人口聚居县,2014年户籍人口37.8万人,其中回族人口32.4万人,占全县总人口的85.5%,这为进行回族民族文化对土地利用变化影响的研究提供了极为有利的条件.本文在阐述文化与土地利用关系的基础上,以同心县为例,初步探讨土地利用中回族民族文化因素,以期为土地利用变化动因研究提供新的途径.

1回族民族文化

回族是中国自唐宋以来,经过元、清的快速发展,由阿拉伯、波斯及中亚等地的穆斯林人与各民族相互接触、交往和融合逐渐形成的一个新民族共同体,信奉伊斯兰教.因此,回族文化是伊斯兰文化与中国传统文化在回族产生、发展和形成历史过程中相互碰撞、交流、渗透、吸收和融合的历史产物[9].其内容既包括回族的物质文化,又包含回族精神文化成果,如回族的民俗风情、行为方式及意识形态等.

由于回族产生的特殊模式,回族的意识形态、行为方式、生活习俗等都受到伊斯兰文化的影响,其在形成和发展发展过程中,与众多民族之间交往沟通、适应与融合,逐渐形成了具有宗教性、多元共生和开放的民族文化.

2文化与土地利用

文化作为人类的意识形态,指导着人的行为,而人的行为方式又影响着土地利用及变化的方向.

首先,文化因素长期决定或影响区域土地利用形态.一个地区土地利用格局的形成受土地的自然条件、地区的生产力状况及民族文化特征的影响.其中民族文化因素作为一种意识形态,长期影响人的行为方式,进而影响或决定土地利用的方向.并且,民族文化背景不同、以及所处的地域环境特征不同,使得不同民族利用土地的方式不同,从而形成具有民族差异的土地利用格局.

其次,文化影响着人们利用土地的行为和方式.文化作为意识范畴,决定和影响人们的认知和思维活动,指导人的行动.一个民族无论本土生长还是世代迁徙,在不同时空环境变迁中,逐渐形成了一套与环境相适应,并且具有本民族特色的生活和行为方式,这必然影响人们利用土地的行为和模式.如回族是由信仰伊斯兰教的各族人为主,在长期发展演化中,不断与其他民族融合,形成了具有多种民族成分的民族.伊斯兰价值观对回族的道德意识、价值取向及生活方式具有重要的导向作用.在特定的环境和制约下,形成了回族特色的饮食习俗和生产生活方式等文化习俗,而这些文化又通过特定的生产方式和生活方式作用于自然,作用于土地.

再次,文化价值观影响人们的经济行为,形成不同的土地利用方式.文化价值与社会经济发展密切相关,文化价值观指导、影响人们的思想、意识、生活习惯和行为规范,这决定了经济发展方式的多样性,必然会影响一个地区的土地利用格局、结构和模式,从而形成不同的土地利用方式[10,11].

3回族文化对土地利用变化的影响

3.1回族的自然观

自然观是人们对自然界总的认知.回族是一个信仰伊斯兰教的民族,深受伊斯兰文化的影响.伊斯兰教认为,真主创造了自然万物,真主创造的大自然,人和其它天地万物都是相互平等的.因此,伊斯兰教在人与自然的关系上主张和谐统一.在伊斯兰文化的影响下,回族农户对土地资源倍加珍惜.

《古兰经》中指出:“他以大地为你们的席,以天空为你们的幕,并且从云中降下雨水,而借雨水生出许多果实,做你们的给养[12].”伊斯兰教要求人类对自然物心存博爱,要仁爱万物,尊重自然规律,合理开发利用自然.他们认为,人只是真主在大地上的代理者,人可以利用土地,但不能滥用,否则就无视真主的法度,会受到惩罚.伊斯兰教关于自然观的理论,体现了人类与自然和睦相处、相互依存、相互协调的法则.因此,回族格外重视自然环境的保护,禁止滥垦、滥伐,防止土地退化、水土流失.特别是在农业生产中,在长期的交往和联系中,回族农民从汉族和其他兄弟民族那里学习农业技术经验,耕作技术、田间管理越来越细.根据当地自然环境,在种植方式上常采用倒茬、轮种、歇地、套种等方式,这种耕作方式给予耕地一定的自调机会,有利于培肥土壤,防止土地退化.

3.2生育文化

生育文化是人类在婚育繁衍方面形成的思想、观念、风俗、习惯、制度和道德等,是意识形态范畴.生育文化决定人口的数量、质量,而人口的数量和质量影响着土地利用变化.伊斯兰教中规定“出幼”年龄的到来成为回族早婚的一个原因.《古兰经》中规定15岁以上的健康穆斯林都有自由婚配的资格.穆罕默德也说:“有娶妻能力者应当结婚”[13].这在信仰上引导了回族早婚的观念.回族早婚多育是人口增加的一个重要原因.人口的增加,只有通过扩大耕地面积来满足人们对粮食的需求,扩大耕地面积的主要途径便是开荒.因此,生育文化影响了人口数量,引起土地利用类型变化.

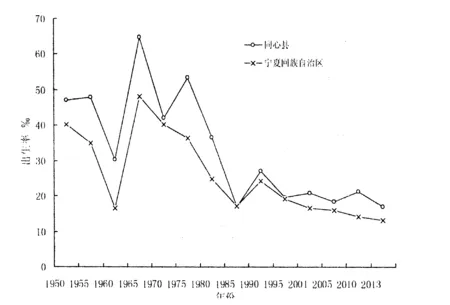

根据1982、1990、2000和2010年人口普查资料,同心县15-64岁妇女平均活产子女分别为3.73个、 2.6个、2.15个和2.06个.多育使人口出生率一直高于宁夏全区水平*1950-1990年数据来源于《宁夏南部山区统计丛编 同心卷》,中国统计出版社,1993;1991-2013数据来源于宁夏《统计年鉴》.下同.(图1 ),人口总数由1950年的3.7万人增加到2014年的32.4万人.人口的快速增加,增加了粮食的需求.增加粮食的途径主要不是通过提高单位面积产量,而是靠开荒扩大耕地面积.耕地面积由1949年的93.7万亩增加到目前的212.3万亩,增加了118.6万亩,增加的耕地主要源于荒地.据徐庭灿调查,同心县在1949-1986年,共开荒扩种286万亩,主要是由于人口的爆炸性增长所造成[14].为进一步揭示人口增加对耕地变化的影响,我们采用1950-2014年同心县人口自然增长率与人均耕地面积进行logistic分析(图2),结果显示人口自然增长率和人均耕地面积的回归模型有很好的拟合度(F=40.138,а0.05(1,50)=4.08),表明生育观影响人口数量,人口的增加引起耕地变化,致使人们不得不改变土地利用方式、不断开垦荒地,加大土地利用强度,引起土地利用变化.

图1 1950-2014年同心县人口出生率Fig.1 The population birthrate in Tongxing County from 1950 to 2014

图2 1950-2014年同心县人口自然增长率与人均耕地面积拟合分析Fig.2 Fitting analysis between natural growth rate of population and farmland areas per person in Tongxing County from 1950 to 2014

3.3饮食习惯

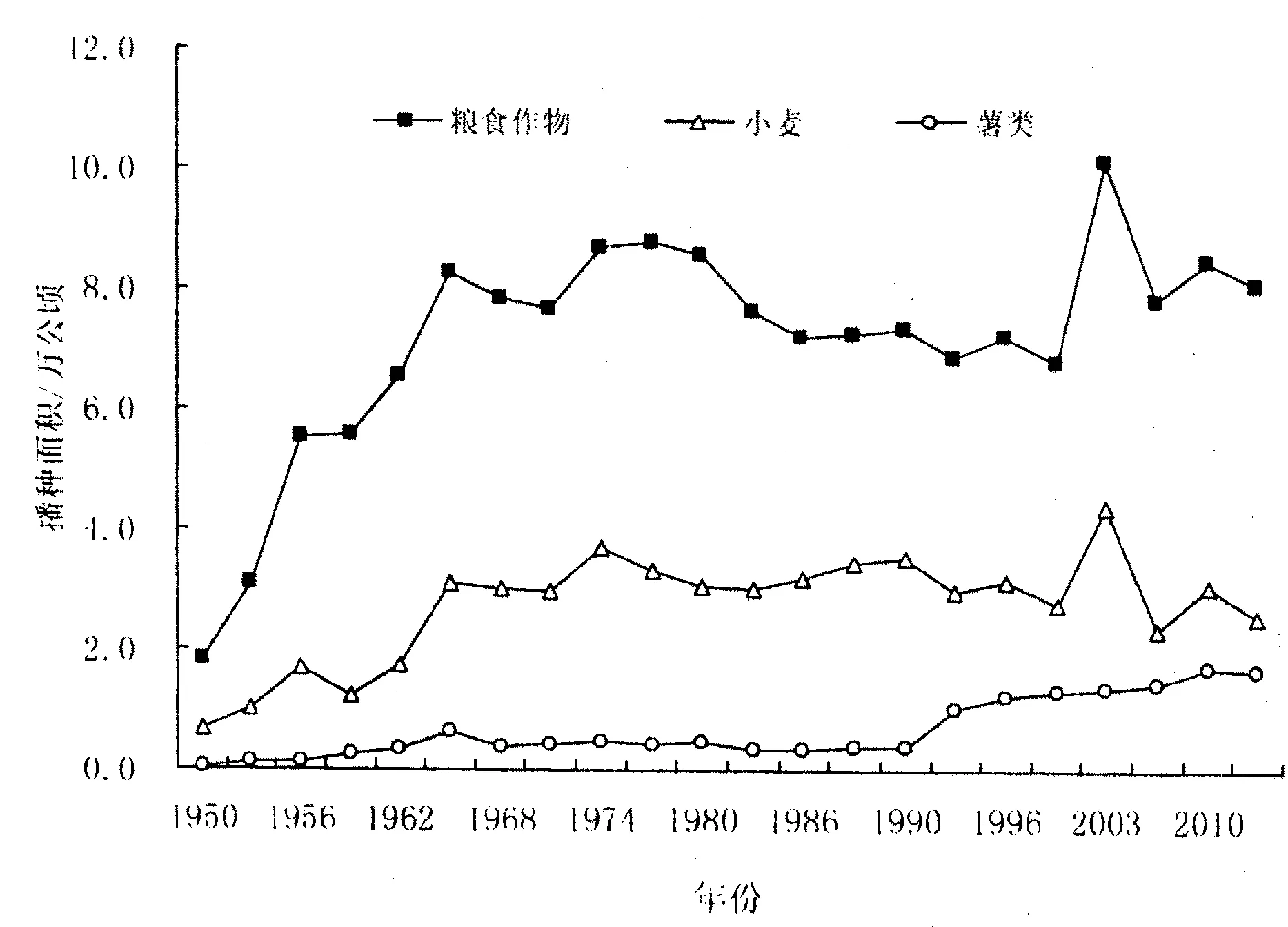

饮食习惯最终会体现在种植业和养殖业结构上,在土地利用变化中发挥着重要作用[15].回族信仰伊斯兰教,日常以面、米为主食,喜食牛、羊肉,禁食猪肉、及狗、驴、骡等不反刍动物产品.这种饮食习俗形成了当地以农牧业为主的土地利用格局.例如回民日常喜食的揪面、油香、撒子、馄馍、干粮馍等以面粉为原料,因此,小麦在种植结构中一直占主要地位.从同心县1950年以来统计资料看(图3),小麦的播种面积占同心县粮食作物的面积比例一直保持在40%左右.体现了饮食对土地利用结构的影响.

图3 同心县1950-2013年粮食作物播种面积Fig.3 Grain crop area in Tongxing County from 1950 to 2013

图4 同心县1950-2014年牛羊存栏数量Fig.4 Number of bovine and sleep in Tongxing County in 1950-2014

回民除了从事种植业生产外,对养殖业更为熟悉.《古兰经》上说:“那个主,他给你们把大地造为铺垫,为你们在那里设置了许多路线,并由天空中降下雨水,藉以创造了种类不同的植物.你们吃吧!你们牧畜吧!那里面对有心眼的人,一定有种启示呢!”[16].养殖牛羊不仅是成为农户最主要的副业,甚至还是主业.回族民谚道:“汉民有钱盖房,回民有钱养羊.”牧业的发展既解决了当地部分食物来源,又提供了衣被资源.如“二毛皮”就是当地的特色服饰产品.这些习俗使回民在长期的生产实践中形成了农作物种植和畜牧养殖的土地利用格局.从同心县1950年以来统计资料,1950年牛、羊的存栏数为0.46万头和13.7万只,到2014年增加到4.7万头和64.9万只(图4),牛、羊数量分别增加了近10倍和5倍.牛羊数量的扩大,使本来脆弱的荒漠草场因超载过牧导致退化以至沙化.据《同心县志》[17],1949年全县草原面积889万亩,每个绵羊单位占有草原59.6亩.1981年草原面积666.77万亩,每个绵羊单位占草原10.35亩,到1988年草原面积减少为636.6万亩,到2010年可利用草原面积为592万亩,主要由于过牧及人口的增加,使草地面积减少.

3.4生产方式

一个民族的生产方式在一定程度上既受制于区域的地理环境,同时也取决于区域的人文环境.自然地理环境和人文环境的密切结合,形成了这个民族的生产方式.宁夏回族由于历史的原因,所处区域自然环境相对恶劣,环境条件极大的制约了生产、生活条件.加之回族受伊斯兰教价值观的影响,本身具有经商习惯和历史传统,在长期的生产实践中,同心县回族形成了农牧、工商相结合的经济模式.这是民风乡俗与土地利用方式关系密不可分的集中体现.

养殖业离不开种植业,更与加工业、商业密切关联.回族农户在从事种植业的同时,多兼营畜牧业和副业.同心县处于宁夏中部干旱区,土地贫瘠,自然环境脆弱.严酷的自然环境限制了他们对土地的开发和利用,使农业经济中种植业不能完全满足回族农户的正常生活,所以又以牧业、副业来补助生活的不足.回民最普遍的牧业以养羊、牛为主,牧业用地在土地利用当中占有一定比例.养殖牛羊等不仅有食用价值,还有较高的商业价值.牛皮、羊皮、羊毛、羊绒可加工出售,是增加回族群众收人的一个主要来源.

商业活动使得人的生存对土地的依赖性减弱.在土地资源稀缺、农业生产回报率低的情况下,对于土地贫瘠、干旱少雨、生态脆弱的干旱区,在一定程度上因商业活动,降低了耕地的承载压力,可以避免大量垦地的现象,从而防止水土流失和土壤沙化,达到节约耕地、保护生态环境的目的.但商业经济的运作,促使了畜牧业的发展,带动了牛、羊等数量的增加,天然草场压力增大的同时,也加快了耕地向人工草地的转化.

3.5居住方式

回民民族的居住习俗具有悠久的历史,在居住区域上有自己的特点,居住方式与农业生产相联系,为定居方式.在新中国成立之前,受历史原因,加上经济基础薄弱,回族农户多根据自然条件和地形特征,在川、坝、塬、台、平川等地势较平坦的地方修筑窑洞居住.新中国成立后,回民的居住条件有了改善,居住在窑洞中的农户逐渐从原来的居住地搬离出来,在自家的耕地上修建土坯房或砖房,原有耕地转变为居住用地,从而使土地的利用类型发生了变化.

4结论与讨论

4.1结论

文化从意识形态影响人们的经济行为,进而影响土地利用的行为、模式,形成区域土地利用形态.回族文化是一个具有伊斯兰文化和中国传统文化的二元结构文化,深受伊斯兰文化影响.其生育观影响人口数量,人口的增加引起耕地变化,致使人们不得不改变土地利用方式、不断开垦荒地,加大土地利用强度,引起土地利用变化.但回族根据当地自然环境,在土地利用中禁止滥垦、滥伐,有利于生态保护,体现了回族在土地利用的自然观.饮食习俗影响了种植结构和养殖结构,形成了农作物种植和畜牧养殖的结构和布局,结合农商并重的生产方式,对于土地贫瘠、干旱少雨、生态脆弱的干旱区,在一定程度缓解了人口与耕地、资源之间的矛盾,体现了回族文化在土地利用中的生态智慧.

4.2讨论

一般而言,在自然因素和社会经济因素共同作用下,形成了某一区域的土地利用格局.在社会因素中,人口、技术、经济、政策和价值取向被认为是直接或间接作用于土地利用.其中价值取向属于文化范畴,文化因素在土地利用变化中发挥着重要作用,是土地利用变化中的深层次因素.回族文化具有伊斯兰文化和中国传统文化的双重特点,通过人们的婚育观念、生活习俗、生产方式等直接或间接影响土地利用变化,在土地利用变化的人文因子中具有基础作用.由于土地利用变化是自然、社会等诸多因子综合作用的一个十分复杂的过程.土地利用的程度、方式、结构及格局变化,既受自然条件的影响,更受各种人口、经济、制度、文化等条件的约束.回族文化作为一种因子影响土地利用变化,但土地利用变化过程中还包含着传统文化的变迁.本文初步从回族的自然观、婚姻观念、生活习俗、生产方式和居住方式等方面探讨了回族文化对土地利用变化的影响,至于这些因素在多大程度上影响了土地利用变化,或者如何将土地利用变化中的自然、经济、技术等因素剔除,来说明土地利用变化中回族文化的影响,这是一个较难的科学问题,尚需深入研究.

参考文献:

[1]高江波,蔡运龙.土地利用/土地覆被变化研究范式的转变[J].中国人口·资源与环境,2011,21(10):114-120.

[2]TURNER B L, MOSS R H, SKOLE D L. Relating land use and global land cover change: a proposal for an IGBPHDP core project[R]. IGBP Rep. No 24 and HDP Rep. No. 5, Stockholm: International Geosphere-Biosphere Programmer and the Human Dimensions of Global Environmental Change programme, 1993:65-66.

[3]McGregor H V, Dupont L, Stuut J B W, et al. Vegetation change, goats, and religion: A 2000-year history of land use in southern Morocco[J]. Quaternary Science Reviews, 2009,28(15-16):1434-1448.

[4]邵景安,李阳兵,魏朝富,等.大洪河水库库区土地利用变化及其社会经济驱动因素[J].生态学杂志,2007,26(6):898-903.

[5]陈利根,郭立芳.可持续土地利用伦理探讨[J].中国生态农业学报,2004,12(2):169-171.

[6]欧名豪,刘芳,宋臻铃.试论土地伦理利用的基本原则[J].中国土地科学,2000,14(5):25-28.

[7]吴次芳,叶艳妹.土地利用中的伦理学问题探讨[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2001,31(2):11-16.

[8]李琪,王秋兵,刘扬,等.中国土地利用中的农耕文化因素影响机制分析[A]//2009年中国土地学会学术年会论文集[C].中国土地学会,2009:826-832.

[9]孙俊萍.试论回族文化的内涵及其基本特征[J].宁夏社会科学,2009,(1):83-87.

[10]李孟波.城市低碳土地利用方式的企业经济行为分析[J].生态经济,2013,(1):241-245.

[11]魏晓飞,魏朝富,王三,等.偶然经济行为驱动下的土地利用总体规划方案评价——以重庆市北碚区为例[J].中国人口·资源与环境,2013,23(5):58-62.

[12]马宗宝,马骁琴.论回族文化中的生态知识[J].开发研究,2005,(6):18-22.

[13]刘太玲.近代以来散杂居回族婚姻观念变迁研究[D].中南名族大学,2007:7-8.

[14]徐庭灿.同心县查处开荒情况的调查[J].中国水土保持,1988,(3):56-58.

[15]摆万奇,张镱锂.青藏高原土地利用变化中的传统文化因素分析[J].资源科学,2002,24(4):11-15.

[16]王正伟.回族民族学概论[M].银川:宁夏人民出版社,1999.

[17]同心县志编篡委员会.同心县志[M].银川:宁夏人民出版社,1995.

DOI:10.14182/J.cnki.1001-2443.2016.04.015

收稿日期:2015-09-21

基金项目:国家自然科学基金(41361014).

作者简介:贾科利(1975-),男,陕西宝鸡人,副教授,硕士生导师,主要从事土地利用与3S技术应用研究.

中图分类号:F301.24

文献标志码:A

文章编号:1001-2443(2016)04-0389-05

Preliminary Studies on the Hui Nationality Cultural Factors in Land Use in Islamic Community——A Case Study of Tongxing County in Ningxia Hui Autonomous Region

JIA Ke-li,LI Qun,HE Jie

(School of Resources Environment, Ningxia University, Yinchuan 750021, China)

Abstract:The factor of ethnic culture, on which there is still a lack of the in-depth study at present, is one of the driving factors and not to be neglected in land use change. This paper, by the case of Tongxin County, analyzed the influence of culture on land use change, discussed the influence of Hui ethnicity on land use change, with the emphasis on the following five aspects: view of nature, culture of reproduction and nurturing, culinary customs, means of production and ways of inhabitation, of the Hui ethnicity, all of which have fundamental effects in respect of human factors. Studies suggested that all of the five aspects influenced the land use change directly or indirectly. The culture of Hui ethnicity has the characteristics of both the Islamic culture and the traditional Chinese culture. As a factor the culture of Hui ethnicity affected the land use change while the process of land use change also involved a transition of the traditional culture.

Key words:land use; Hui nationality cultural; islamic community; Tongxin county

引用格式:贾科利,李群,何杰.回族聚居区土地利用中的回族民族文化因素初探[J].安徽师范大学学报:自然科学版,2016,39(4):389-393.