我的老师吴湖帆

颜梅华/口述 陈祖恩/撰稿

我的老师吴湖帆

颜梅华/口述 陈祖恩/撰稿

颜老领我去拜师

我和吴湖帆老师有两点是相同的。一是我们同为苏州人,而且都是居住在凤凰街上的;二是我们两家的关系是世交。我叔公和吴老师父亲是本乡本地,世交关系。我叔公在苏州是办学校的,吴老师父亲也是苏州老乡绅,在当地是比较有名的。吴老师在草桥中学读书时,我父亲与他是同窗。

吴老师从1920年代初期从苏州移居到上海,住在法租界葛罗路(今嵩山路)88号,是三层楼的新式里弄,但房子已旧,没有卫生设备。吴老师来上海后逐步成名,享有“海上四大画家”之誉。他所在的嵩山路住宅,被称为“梅景书屋”,也成为奇士交游的上海名所。

当我只有十五六岁时,就想拜吴老师为师,可是父亲说:“你年纪太小,像吴老师这样的名家是不会收你这么小年纪的,他没有那么多的时间。”

1959年,颜文樑先生到我们上海人民美术出版社教过两个课程,有半年多的时间。颜老是我叔叔的同学,我便对颜老说想去请教吴老师,颜老立即说没关系,说:你挑个日子我带你去,后来叫了一辆三轮车,我们就一起去了吴老师的家。颜老和吴老师也是草桥中学的同学,他们见面寒暄一番后,颜老对吴老师说我想跟他学画,这样一说就搭上关系了。颜老说办就办,从前这些老学者是很热心的。那时我已经三十出头了。

我第一次上门的时候,吴老师正逢第二次中风,在家休养,医师每星期来家做三次推拿。中风的后遗症是左手有些麻木,不太好动,而画画的右手没有坏,所以有方闲章叫“真手不坏”。他有时候写对联、画画,这方图章是经常用的,对此我印象比较深。

他住在二层楼,儿子、孙子住三层楼。他自己的房间在后面,前面一间朝南,有一个阳台很大,被搭建成画室,里面放个写字台。画室里放个小床,是他休息养病用的。

我们学画有两类老师,一类是启蒙的老师,一类是深造的老师,那个时候,我向吴老师学就是为了深造。当时不可能从头学起,他也没那个精力。吴老师晚年中风后画得少,画得少的原因不仅仅是身体差,还有一个原因是那时候极左路线猖狂,很多题材被认为是封建主义的糟粕而不让画。在吴老师家里,他自己动笔比较少,主要是帮我指点。

吴老师的画风雅腴灵秀、清韵缜丽,称誉上海画坛。他工山水,擅松、竹,有近世画竹第一人之誉。我跟他主要学三个方面,一个山水,一个墨竹,一个水墨荷花,这三样是吴老师的特色,也是社会上一致公认的。当然,这三样也不可能每一次讲点什么的,主要是讲绘画的过程。山水方面,吴老师让我临宋元的几家名作,即元末著名山水画家王蒙的代表作《青卞隐居图》、南宋李唐的《万壑松风图》、五代、宋初画家巨然的《万壑松风图》。吴老师说,被看做南派的山水画大师董源的原作,你是不太可能临到的,但可看看印刷品。当时他介绍我买了故宫博物院出版的上下两部画集,主要是宋朝到明清的作品。有些原作不在故宫,故宫博物院留下的是影印本,我的摹本主要靠这两部画集。

老一辈画家都是根据古画临本《芥子园画谱》画的,他们并不注重写生。我们这代人除了传统临摹外,还找写生去对对号。临本里面有些特点,与写生是不一样的。临本变成笔墨,变成线条,而写生是没有线条的,都是造型。有了临摹的线条功夫,就知道树干该怎么画。临摹与写生,我是两条腿走路的。中国画的画图诀窍是在绘画中逐步形成的,我是逐步地向吴老师学习山水画的,我们现在学山水画用的也是这样的方法。

我跟吴老师学习之前也曾画过墨竹,但画不好。跟了吴老师以后,他说四马路有个古籍书店,你去那里买一本柯九思《墨竹本》,你买到后就跟着临摹,这里面画竹的方法基本齐了,后来这本书被我买到了,全称是《清阁墨竹图》,画竹两竿,依岩石挺拔而立,石旁缀以雅竹小草。画中有作者自题,作品左上处有乾隆皇帝御题,也有董其昌的题跋,周围有藏家印多方。我买到的这本,从一叶竹叶到两三叶竹叶,还有树梢、竹石,当中缺的两张,是明朝夏仲昭(夏昶)补的,夏仲昭也是画竹的名家。我能画竹,一方面是吴老师教,一方面是临摹这本画册。这本画册后来到香港、海外去了,大陆已经没有了。现在画竹子的人不太有这本墨竹图的,也不懂,所以现在画好竹子的人是不太有的。

从1959年开始到1966年“文革”开始,我前后向吴老师学了7年。虽然师生关系时间不算长,但是学到了很多东西。他有一句名言:“你跟我学,你要得我法,得我血,扬其貌。”意思是你要学到我骨子里的东西,扬弃外貌的东西。吴老师常常给我讲元末明初王履的事,他是洪武年间画家和医学家,是画华山图的,他的名言是:“吾师心,心师目,目师华山。”吴老师都是这样指点我的,让你自己去体会,形成自己的风格。

书画鉴定辨真假

吴老师被称为近现代书画鉴定学科的奠基者,早在上世纪三四十年代,吴老师对穿梭往来于上海的古代书画文物,尤其是故宫书画南迁寄存沪隅之际,做了大量的鉴定工作,有“一只眼”之称。新中国成立后,上海博物馆的古书画也请他鉴定。当时上海博物馆有六个人鉴定,六方图章,他是其中之一。有次外地博物馆拿来一张横片,说是苏东坡画的竹子。那天我去吴老师家,正好碰到他在鉴定。待送走博物馆的工作人员,他回来后对我私下说,这张横片是假的。他鉴定下来是柯九思而不是苏东坡的。吴老师对柯九思有蛮深的研究,一看就知道是柯九思的。上海博物馆的藏品中,经他鉴定,发现好几幅是假的。当然,吴老师说的假货,是说不是那个画家画的,其实作品本身的水平是很不错的。我在吴老师旁边不仅是学画,也学习绘画的鉴赏知识。这些知识你平时是不知道的,如果不是吴老师指点,一般人是很难获得的,因而这样的学习机会是很珍贵的。

有一天,我早上到吴老师家,吴老师的学生、居住在美国的王季迁寄来一卷白描人物《朝元仙仗图》,邮局刚刚送到的。这是王季迁花了30万美元收藏的,这次寄来的是王季迁的限定印刷版,裱装很考究。《朝元仙仗图》是北宋初年道教壁画的稿本,图绘道教帝君诸神仙朝谒元始天尊的队仗行列,由神将开道、压队,头上有圆光的帝君居中, 其他男女神仙持幡旗、伞盖等簇拥帝君自右至左前行。全卷本应为88名神仙, 但此卷缺最后一名压队的神将,故画中有帝君、10名男性神仙、7名神将、67名女装神仙(包括玉女和金童),共计87名神仙,以卷的形式流传至今。徐悲鸿因收藏有唐代的《八十七神仙图》,认为《朝元仙仗图》不过是《八十七神仙图》的临本。当时,吴老师靠在沙发上,让我先看这幅画,他刚题好跋。我印象比较深的是上面赵孟頫有行小字,吴老师题的是“吴带当风”。尽管几十年过去了,我现在回忆起来,徐悲鸿收藏的《八十七神仙图》确实更有艺术价值,绘画水平比王季迁收藏的《朝元仙仗图》要高,那优美的造型,生动的体态,将天王、神将那种“虬须云鬓,数尺飞动,毛根出肉,力健有余”的气派表现得淋漓尽致,具有“天衣飞扬,满壁风动”的艺术感染力。我也怀疑《朝元仙仗图》是临摹《八十七神仙图》的。吴老师不是画人物的,所以他当时没有发表意见。我是以人物的造型、笔力来分析判断的,至于考古、题跋,则是放在第二位的。同样,我们讨论《功甫帖》的真伪,也主要是依据艺术水平的高低来判断的。

还有一次,我也是早上到吴老师家里去的,上海文物商店的朱宜士拿来赵孟頫的《六体千字文》,请吴老师鉴定,吴老师看了看说:“真的。”他对朱宜士说也想收藏,朱宜士说已请钱君匋先看过了,也说是真的,请吴老师再来复复眼睛。他说这件文物已经被国家单位收进,不能再拿出来了。吴老师问是多少价格收进的。答曰:580元!

那年代,元代那么长一卷文物只需580元就能收进,而我一个月工资是117元,大概只有我五个月工资的价格,可见那时候文物是多么便宜。吴老师说,如果有多的话,请给我留一卷。其实这也是说说罢了,不太会再有的。

朱宜士走后,吴老师说,古人以前一个上午可以写两卷,本事大吗?六千字一卷,一万二千个字!一上午写完,真厉害!他说以前赵孟頫写了很多这样的卷子,为什么会多呢?原来当时是没有印刷,没有帖的。蒙古人入主中原后,忽必烈很注重中国文化,元朝有个奎章阁,陈列珍玩,储藏书籍,是上都皇城的重要宫殿,后改为学士院,汇集著名学者文士,成为学术和艺术的殿堂,柯九思是专门负责宫廷所藏金石书画鉴定的。从前贵族子女学汉文写字等都是跟着赵孟頫学的,但是没帖的呀,就只能一句一句写下来让他们临,所以有很多卷。赵孟頫写得多、写得好就是这个原因。忽必烈是很喜欢赵孟頫的,顺便再说个故事,当时忽必烈要赵孟頫做右丞相,专门负责中国古文学,但蒙古人也是很迷信的,先要看他的相,将他头上的官帽拿掉,头发披下来,赵孟頫的头路是有点尖的,忽必烈说相不好,就没有让他当。这是民间流传的掌故,书上是不太会有的。可惜,赵孟頫的那些长卷,经过长久的历史岁月的流淌,很多都散失了。特别是经过那么多次的战争,好东西都流失了。

梅景书屋同门合影,左起颜梅华、俞子才、朱梅邨

观摩书画代谢礼

吴老师中风后身体不太好,虽经多次康复治疗,但左手还是不太能动。师母身体也不太好,患有高血压。当时,上海名医陈道隆(1903—1973)经常上门来给吴老师治疗。陈道隆是杭州人,14岁考入浙江中医专门学校,19岁毕业考试,荣登榜首。毕业后先在杭州开业,抗战后来上海。早年以善治伤寒温病著称,后期以治疗内伤杂病见长,先后被聘为广慈医院和华东医院特约中医顾问。陈道隆兼擅书法,自成一体,甚得著名书法家沈尹默的赏识。有一次,吴老师请陈道隆来看病,陈道隆是儒医,文学好,他开方子是嘴里说的,先讲脉案,相当于一篇文章,像吟诗一样,再开药方。记药方的是他儿子陈德真,出诊的时候,他儿子和他一起来的。吴老师没什么东西可谢他,谢礼就是招待他观摩珍藏的书画名作。有一次,我也在场,吴老师给他看的是黄山谷的《李白忆旧游诗草书卷》和祝枝山《前赤壁赋》,陈道隆医生看得挺仔细,我和他儿子也一饱眼福。

陈道隆医生的家里,我也去过,屋里的摆设像书房一样,都是红木家具。他的文学功底好,但是不大认识草书,吴老师给他看书法作品时,很多字他是不识的,他在观摩过程中,不时地问吴老师,那是什么字?要拿释文一个一个地对照,才能读得通,说明草书是蛮深的,不是一般人都能懂的。我因为买过这个帖,有些草书还是认识的,而陈医生却不认识,这点我是可以肯定的。要是内行的话,陈医生读吴老师给他看的书法帖子应该会很顺的。陈道隆医生如此,现在懂草书的人更是不多了。

至于黄山谷的《李白忆旧游诗草书卷》,“文革”后我们都是学这本草书的。胡问遂曾说这本是假的,当时我也没注意,现在我回想起来,这是不会假的。

有一次是吴老师的生日,是农历七月初二,我们大家去祝贺。吴老师没有别的爱好,就爱好书画。他生日时会拿出一些好的画给同门和学生看,都是真迹,而且品相都很好。那次生日,我记得最清楚,吴老师拿出了清代四王(王时敏、王鉴、王原祁和王翚)的四幅画,颜色、尺寸都一样,裱色是全新的。

吴老师家里的墙上也挂画,常常换。有一幅《风娇雨秀》的墨竹画,是吴老师的代表作,挂在南面窗口边,我看过好几次了。有一次,我带了照相机,征求老师意见,是否能够拍张照片,好拿回去临摹。他说这张画刘海粟曾拍过,印了一百张,放在上海美专里做教材。

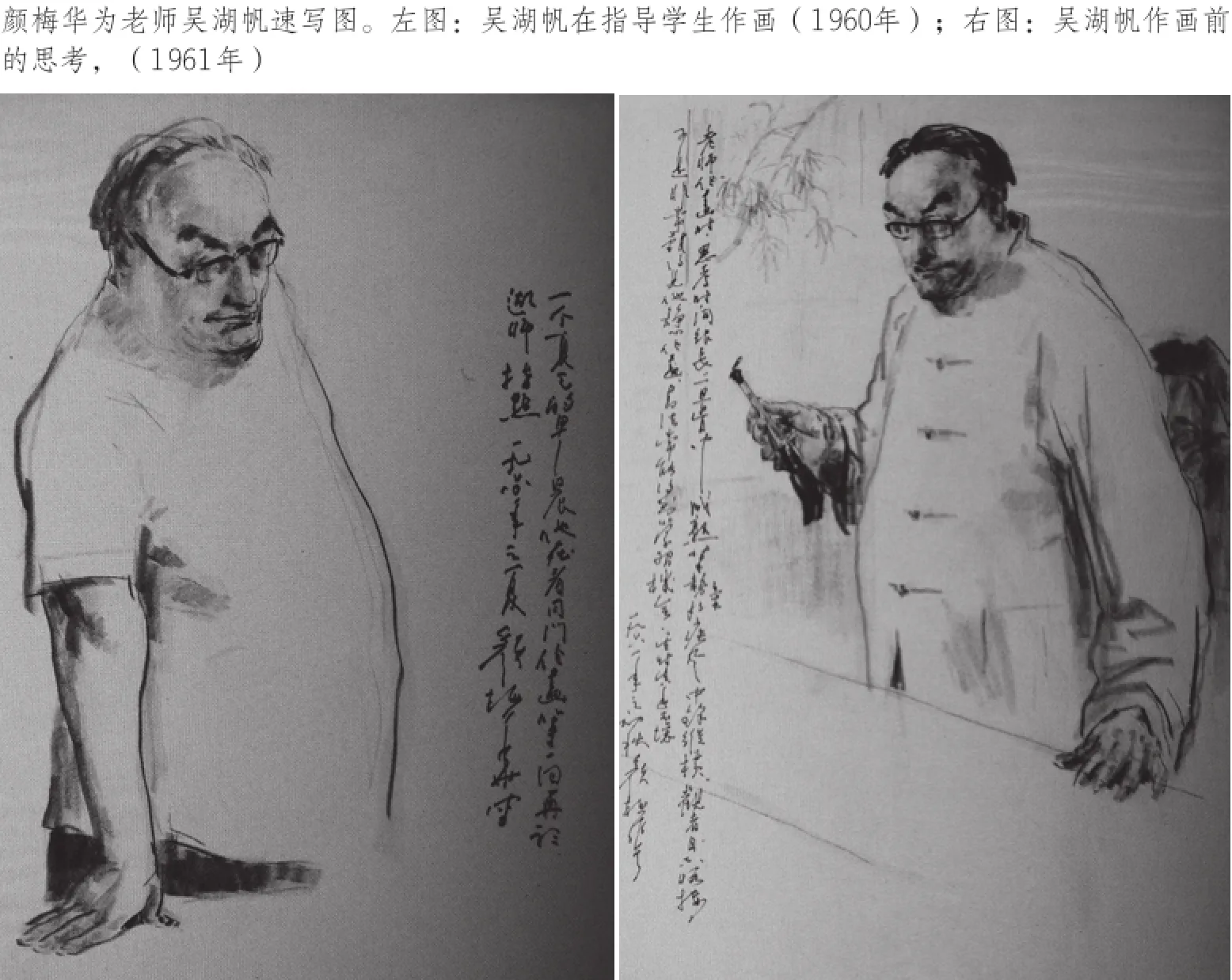

其实,我到老师家去,照相机都带在身边,想拍老师家里的照片,也想拍老师和别人下棋的神态,看画鉴赏的神态,写字画画的神态,然而我都不敢拿出来拍,怕老师有忌讳。所以,我最最遗憾没能把老师的形象留下,可能他犯忌,也可能不犯忌呢。但是,在老师画图时,我拿了一个速写本,自说自话勾一些,他不知我画什么就不犯忌了,就这样我保留了老师的一部分速写。

收罗文物挨“竹杠”

还有一个吴老师与文物的故事。他有一件宝贝,收罗了很多年,是明代四大家的手卷,即唐寅、仇英、文征明、沈周,亦称吴门四大家的。但是,这四大家中,他只收到三幅,即沈周、文征明、唐寅的都有了,记忆中就缺仇英的。当时这四幅手卷是在一起的,颜色、大小一样,风格也差不多,可惜后来都散失了。经多年收罗,也只得到三幅,不能遂愿,成为吴老师的一块心病,与他熟悉的人都知道这件事。

在上海,吴老师的画都是由裱画专家刘定之(1888-1964)装裱的,刘定之的店叫“刘定之装池”,开在嵩山路、延安东路口,离吴老师家很近。刘定之的裱画,在上海是非常有名的,宋元明清的书画,无论破损到什么程度,他都能帮你恢复本来面目。新中国成立后,他关掉自己的店,应聘到上海博物馆工作。

当时,住在吴老师马路对面公寓里的孙伯渊(1898-1984),也是上海著名的收藏家,他无意中收到了吴老师朝思暮想的仇英手卷,心中大喜,因为知道吴老师志在必得,就可以大大地敲他一笔竹杠了。但是,怎么敲呢?他将这张手卷故意拿到刘定之的店里去装裱,他想这幅手卷如果在这家店露面,消息一定会很快地传到吴老师那里。果然,刘定之接手一看,这不正是吴老师最想要的那一幅吗?于是急忙说给吴老师听,你缺的这幅出现在我店里的墙上了。吴老师听了,三缺一,开心呀,就马上跟着他去看,果然十分中意。那幅手卷与其他三幅,大小一样,颜色一样,水平一样,这就好了,沈、文、唐、仇四家的宝贝,全了。问东家是谁?刘定之说就是你对面孙伯渊的。吴老师深知孙伯渊的为人,说这下竹杠要被他敲进了,但也是没办法的事。他说:“你带信去,叫孙伯渊来。”结果,孙伯渊很快就奔来了。

两人一会面,吴老师开门见山,说老朋友,别多谈了,我三缺一,你粘在那里了,大家就爽爽快快。孙伯渊说:“老朋友,你志在必得,我诚心成全你。”孙伯渊开出的价钱是用吴老师的两幅元朝的团扇,一换二。明朝换元朝,已经很厉害了,还要一换二?吴老师说:“你好像蛮那个嘛?”孙说:“吴老,你想开点,大家都玩玩嘛。”吴老师毫不犹豫:“一句话,换!”

这是收藏界的一个故事,得到仇英的那幅手卷后,吴老师把明四家横卷裱在一起,还将收藏经过写在题跋上,这是有历史记载的。但是经过“文革”的浩劫,我们就再也没有见过这四幅手卷,可能已经没有了。这件事,北京荣宝斋经理写回忆录时曾来问我,我把这个详细过程告诉他,他说遗憾,只知其事,未见收藏品。

吴湖帆为颜梅华作《雨中秀色》成扇

老师为我画雨竹

吴老师生活很简单,很朴素,不讲究衣着,天热就是一件长衫,裤子是系带子的中裤。你想不到这么有名的书画家用的桌子、椅子那么简单,但家具品质都很好,写字台是柚木的。他有很多好的图章,包括他自己收藏的。他家有个书橱,元朝的团扇是随便放放的,有时拿出几张给我看,所以我能看到很多好的作品,这是一般人看不到的。从前文物没那么贵,所以他能收到不少。他写字台边上的书都是线装书,新年年头上都会自己动手,用点旧报纸来修补旧书。

吴老师待人很好,晚年因身体虚弱,画画很少,将更多的时间消磨在棋局中,有一个住在南市的学生,一直来陪他下围棋。吴老师蛮细心的,有一天天冷,看到他身上衣着单薄,吴老师就让师母买了点布料,还有棉袄、棉被等,还带了些钱送去,接济这位学生。当时,吴老师自己的经济情况也不好,自己画得少了,也没有地方可卖,但是对学生依然很关心。

我两周去一次,不敢多去,怕打搅老师。有时人多就在边上听听玩玩,没人的时候拿作品给他看看,请老师指点。有时下午去,他午睡没起来,就在外面等他睡醒。他给你作品提意见时是很客气的,他自己小辈也不太画画,把我当小辈看待,没什么架子。他喜欢吃肉松,我经常到石门路一家福建肉松店给他买肉松,骑着自行车送去,他会很开心。他喜欢看戏,我画京剧,他说你画京剧人物不要放弃,这是你自己的特点,要保留。

我印象最深的是吴老师为我作画并题字的“雨竹扇”,这把《雨中秀色》的扇正面画一幅雨竹,枝叶随雨势下垂,题款:“雨中秀色。梅华世兄一笑。”反面写着唐人刘方平的《夜月》诗:“更深月色半人家,北斗阑干南斗斜。今夜偏知春气暖,虫声新透绿窗纱。”题款:“梅华世兄。吴倩。”当时,上海书画出版社清理仓库,低价处理掉一批老扇面,这些扇面中有解放前大吉祥笺扇庄生产的,质量很好,自己买到两把好扇面,冒雨到梅景书屋请老师作画。几天后老师就把画好的扇子交给我,还对扇面赞不绝口,说画起来十分顺手,还说扇面被雨打湿过,所以画一幅雨竹,有水墨淋漓感。我还有画周信芳等戏曲名家的人物画,请吴老师在上面题跋,可惜,这些人物画,在“文革”中被毁于一旦。

(作者附记:本文选自即将由上海书店出版社出版的《颜梅华口述历史》,上海市文史研究馆史怡婷女士参与采访,并协助整理录音,在此表示谢意!)

(口述者为上海市文史研究馆馆员,撰稿者为东华大学人文学院教授)

责任编辑 周峥嵘