中国古代花鸟画的意蕴探析

徐帅

(南京师范大学 美术学院,江苏 南京 210000)

中国古代花鸟画的意蕴探析

徐帅

(南京师范大学 美术学院,江苏 南京 210000)

中国古代花鸟画自唐朝开始独立分科,早期的花鸟画主要表达意象,多以工笔勾勒手法表现物象相对真实的美的姿态。五代两宋起写意花鸟得到发展,并因文字在画面中的出现,花鸟画的“意蕴”日益明确,至明清时期的文人花鸟画,彻底走向“意蕴”。文章以中国古代花鸟画为研究对象,探讨其画面中存在的“意蕴”。

中国古代花鸟画;意象;意蕴

在中国古代的绘画体系中,花鸟画是指以花卉和禽鸟为主要表现对象的绘画,题材包含花、鸟、鱼虫、瓜果、蔬菜、飞禽、走兽等,是古代中国绘画的三大画科之一。在中国古代,花鸟画经历了漫长的发展历程,其画面逐渐形成明确的“意象”与“意蕴”。

简单而言,中国古代花鸟画的“意象”,是指花鸟画所具有的“可观赏性”,指其具有视觉直观性。古代花鸟画的视觉审美性,可以依靠具体可感的画面中形象给人以视觉审美体验和审美愉悦,如“花之娇笑,鸟之飞鸣,叶之反正,苞之蕴藉”[1](P105)。在中国古代绘画体系中,意象更多体现在以工笔手法创作的花鸟画作品中,它们往往具有相对写实的风格,以勾勒填彩之手法,严谨造型,浓丽敷色,注重细节。

中国古代花鸟画的“意蕴”,更多体现在以文人画手法创作的花鸟画作品中,强调画面背后所隐含的更深层次的意思。相对而言,它们突出的特点表现在以写意之手法造型,往往不追求物象形与色的似与不似,手法概括、不拘细节,风格相对抽象。强调物象所隐含的象征意义,形式上,文字于花鸟画画面中的出现是决定花鸟画“意蕴”的关键,明清以来的花鸟画作品中,普遍使用诗、印等文字形式来进一步阐释和强调其象征意义,使画面的视觉直观性减弱,观者不得不来“阅读”画面。

一、中国古代花鸟画走向意蕴的因素

中国古代花鸟画的“意蕴”,源于画面中文字的出现,即文字开始成为画面的一部分。它的出现,一是改变了单纯以花鸟造型来完成画面的创作传统,二是文字本身具有的“意蕴”因素,吸引观者不得不由传统的“观画”转向“读画”。

同时,“比德”思想的运用使得花鸟画的写意性大大加强。“比德”即“以物比德”,画家们将花卉鱼虫等与人的品德联系起来,这样花鸟画就有了“意蕴”,比如说梅、兰、竹、菊代表着高雅、坚韧、清洁的品质,所以得到历代文人的大力推崇。例如王冕、苏轼、郑板桥等花鸟画家经常在画作中描绘它们的形象,让人们在观赏画作的时候不由自主地去“读”它,用心去体会作者的用意。

最后,丰富的构图也为花鸟画的意蕴表达提供了条件。经过漫长的演变,中国画出现了各种各样的构图方式,比如全景式构图、半景式构图、折枝式构图等等,南宋偏安时期的“马一角”和“夏半边”就是典型的可以有效表达画家内心情感的构图方式。折枝式构图作为花鸟画最常用的构图方式,通常选取花草树木的某一部分来描绘,这样创作的作品意境感十足,增强了画面的意蕴。

二、中国古代花鸟画意蕴的演进

五代时期是花鸟画发展历程上的第一个高峰期,这个历史阶段花鸟画坛出现的“徐黄异体”表明花鸟画创作中,出现了以画家身份、绘画手法、题材、风格等不同而导致的花鸟画风格的分野。这个时期的花鸟画题材规范于自然化的情景,以祥和富贵、愉悦性情的基调作为创作模式,杰出画家主要有黄荃与徐熙,他们创造了“黄家富贵”和“徐熙野逸”两大画派。黄荃多画宫廷花卉珍禽,风格趋向于迎合当权者的喜好和审美,用笔工整精致,用色浓丽丰富,且线条与色彩几乎相融合在一起,无论是奇花异卉还是珍禽瑞鸟都描绘得十分逼真。徐熙则因为性情相对豪爽阔达,不满于规规矩矩的画法,在《宣和画谱》中被形容为“槛外之人”。徐熙作画不同于黄荃的工笔细致,对细枝末节并不会斤斤计较,所创花鸟画中饱含一丝静气与禅意,与黄荃相比形成另一种独特的风格,徐熙创作花卉时落笔颇重,显得骨气过人,用墨飘逸而大度,喜好一层一层地进行渲染,显得层次分明,称为“落墨为格”,并将西域传来的晕染技术进行了“中国化”改革,加上“略施丹粉”的上色,“徐熙野逸”由此而生。据传其《石榴图》(图1)中,仅在一株石榴树上便画了百余个石榴,加之用笔洒脱豪放,整幅画面的气势相当宏伟。黄荃、徐熙的作品被宋人沈括在《梦溪笔谈》中形容为“以墨笔为之,殊草草,略施丹粉而已,神气迥出,别有声动之意”,画面形象潦草概括被夸大,抽象写意性突出。黄荃、徐熙这两种截然不同的风格在日后被称为“徐黄异体”,对宋朝以及之后的花鸟画的意蕴发展产生了深远的影响。

图1 (五代南唐)徐熙 《石榴图》

北宋苏轼提出绘画中的“常理”与“常形”理论,明确提出绘画不仅仅可以产生供观赏的“常形”,更重要的是,可以借助于绘画形象,表现看不见摸不着的“常理”。在他的《净因院画记》中写道:“余尝论画,以为人禽、宫室、器用皆有常形,至于山石、竹木、水波、烟云,虽无常形而有常理。常形之失,人皆知之;常理之不当,虽晓画者有不知。故凡可以欺世而盗名者,必托于无常形者也。虽然,常形之失,止于所失,而不能病其全;若常理之不当,则举废之矣。以其形之无常,是以其理不可不谨也。”苏轼并未明确指出何为“常理”。但我们可以看到的信息是:“常理”于山石、竹木、水波、烟云中体现。“常形之失,止于所失,而不能病其全;若常理之不当,则举废之矣”,意思是说,即使形不准,还不算什么,但若是对“理”的表达不足、不当,那就会满盘皆输了,这无疑为文人画家绘画基本功的弱势找到了一个合理的借口。因此,“常理”高于形而上的“常形”,人皆可知“常形”,然“常理”却非常人可得。那么究竟谁可得呢?苏轼又言:“世之工人,或能曲尽其形,而至于其理,非高人逸才不能辩。与可之于竹石枯木,真可谓得其理者矣。(其)合于天造,厌于人意,盖达士之所寓也欤?”可以看出,苏轼这里明确强调物象背后所蕴含的“常理”是画面中更值得表现、更为重要的东西。这个时期的花鸟画不再仅仅是历代各位名家对绘画要画出事物的气韵、反映现实世界,这种要求那样单一,它已经渗透了自然万物的表象,注重体现画家的情感世界,这就使花鸟画在“意象”的基础上开始走向“意蕴”。

图2 (北宋) 赵佶 《芙蓉锦鸡图》

花鸟画由单纯意象到意蕴的转变于宋朝画院绘画的发展中崭露头角。宋徽宗赵佶的《芙蓉锦鸡图》(图2)开创了中国画诗、书、画、印相结合的先例。《芙蓉锦鸡图》是他的代表作之一,其中包含着赵佶三个美好愿望:第一,锦鸡在古代象征着“圣王”出世,是儒家学说中的“瑞应”说中的内容,因此该幅画便寄托了赵佶希望自己是一代“圣王”,为百姓带来祥瑞的美好愿望;第二,在此幅画中赵佶题有一诗:“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡。已知全五德,安逸胜凫鹥”。其中“五德”即“文、武、勇、仁、信”五德,借此宣扬人的五种道德品行;第三,此幅画上的鸡也有五种含义,鸡的形象很英武,鸡身上画有代表文化的花纹,鸡打架的模样很勇猛,母鸡保护小鸡的样子很仁慈,雄鸡报晓是守信用的代指,这些是赵佶对大臣们的要求。该作品绘画技巧高超,含义深远,体现了宋朝花鸟画在表现画家审美情趣的同时开始呈现出“意蕴”来。

南宋郑思肖创作的《墨兰图》(图3)也是一幅难得的象征意义极强的精品,他画兰花只有花叶没有根土,且花叶稀少,显得零落而散乱,在当时引起了一阵热议。当有人问他为何画兰花却不画土和根的时候,他却一脸悲愤地长叹:“土为蕃人夺,忍着耶?”[1](P86)原来,郑思肖是在借着兰花来抒发对国家偏安的痛苦,和对国家的热爱之情,同时又将兰花孤傲、超脱的气质,坚韧不拔、朴质无华的品格刻画得淋漓尽致,来表达自己不会因此而颓废不安,反而更加坚韧洒脱的信心。这使观者的视角由画面表面的无根兰草,不得不转向对兰草所具有的象征意义和符号化倾向的思考和理解,使花鸟形象的意蕴日渐明朗。

图3 (南宋) 郑思肖《墨兰图》

元朝画院撤销,大量宫廷画师被驱逐,只有转型成为在野画家。同时大量汉族文人受到蒙古族的民族压迫,只有隐逸起来以书画自娱,借着书画弥补内心的空白,在这样的情况下,文人们增强了“自我”意识,不再重视绘画的写实语言和审美功能,而是转向了借助花鸟、虫草、山石、竹木,来表达画家们的主观意识和情感。在这个过程中,“‘写’成为主要的技法手段,并通过‘写’使笔墨有机地结合起来,以追求绘画的高格调和审美价值”[1](P91)。从此,花鸟画的风格面貌发生了较大的变化,由“写实”转向“写意”,从主要强调景物的真实再现转向以现实物体为寄托表达画家们的精神感受,画院体向文人画靠拢,富丽堂皇的绘画风格不再适合元朝花鸟画的发展,取而代之的是一种清淡、文雅、自然的绘画风格,并融入了文化因素,将书法用笔体现在绘画创作中,进一步结合了诗、书、画、印,文人参与绘画在元代成为中国绘画体系的一种潮流。

元朝花鸟画有四个特点:一是题材扩大,梅兰竹菊等花卉加入其中,成为元朝花鸟画突出标志之一;二是绘画以水墨色彩为主,手法兼工带写,开始追求物象的抽象性、写意性;三是寄托文人理想、人格关照,在主观设计的禽鸟环境中表达文人心性和体格关照;四是画面中出现的文字不仅仅是画家姓名、作画日期的简单记录,开始有表现画家情志的题画诗大量出现。诗与画的结合成为元朝画家实现情感的寄托的主要方式,诗词是一种有声的艺术形式,而绘画则是静态的艺术表达,听觉和视觉的叠加使得作者的情感得到有效抒发,因此诗与画的结合成为元代花鸟画传递自身情感、体现自我独立人格的重要途径。可以看出当时的人们对绘画已经有了相当高的审美取向,花鸟画已经出现了抒情、明志的特征,是典型的“意蕴”花鸟画。

图4 (元) 王冕 《墨梅图》

这其中,首推元朝画家王冕,他画梅自成一体,首创“密梅”画法,又创“以胭脂作没骨体”,还发挥了“破蕊之法”,这样画出来的梅花巧夺天工、光彩照人。王冕的《墨梅图》(图4)是其代表作,图中的墨梅初绽蓓蕾,与左右伸展的枝条茂密交错,密而不乱,梅花淡墨轻染,枝条重墨画出,相互照应给人以淡淡的香气。上有题诗:“我家洗砚池边树,朵朵花开淡墨痕。不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”当画家认为单纯的墨色梅花不能完全表露画家情志与理想的时候,诗是最好的解释和“补充说明”,在这里,文字,带你去阅读,并引导你逐渐忽视画面中所表现的物象的姿态。

明清的文人花鸟画受文人画思潮的影响,无论在内容上还是形式上都有了创新。开国皇帝朱元璋承袭宋代画院体制,设立了画院,工笔花鸟画和写意花鸟画同时发展,到明中叶之后院体花鸟画渐衰,写意花鸟取代了工笔花鸟的主导地位,花鸟的象征意义得到了新的发展,奠定了大写意花鸟的历史地位,花鸟画的“意蕴”大大加深。

明代中叶,以沈周、文征明、唐寅为代表的明代文人画家们,他们喜好以物比德,将万物看做儒家道德的各种代名词,赋予花鸟各种人类的品德,把它们看做理想中的人格精神,因此花鸟成为画家感悟人生的媒介,这就使花鸟的象征意义得到加强,使其“意蕴”得到进一步发展。其中,唐寅个性突出、思维敏捷,他的花鸟画和题画诗也具有独特的风味,将比德思想发挥得淋漓尽致。他的名作《岁寒三友图》中题诗:“松梅与竹称三友,霜雪苍然贯岁寒。只恐人情易番复,故教写入图画看。”就是将岁寒三友比作有着傲骨和节操的君子,倡导人们应该像岁寒三友一样保持清风傲骨并坚守节操,不为外物的诱惑而改变自己的志向。

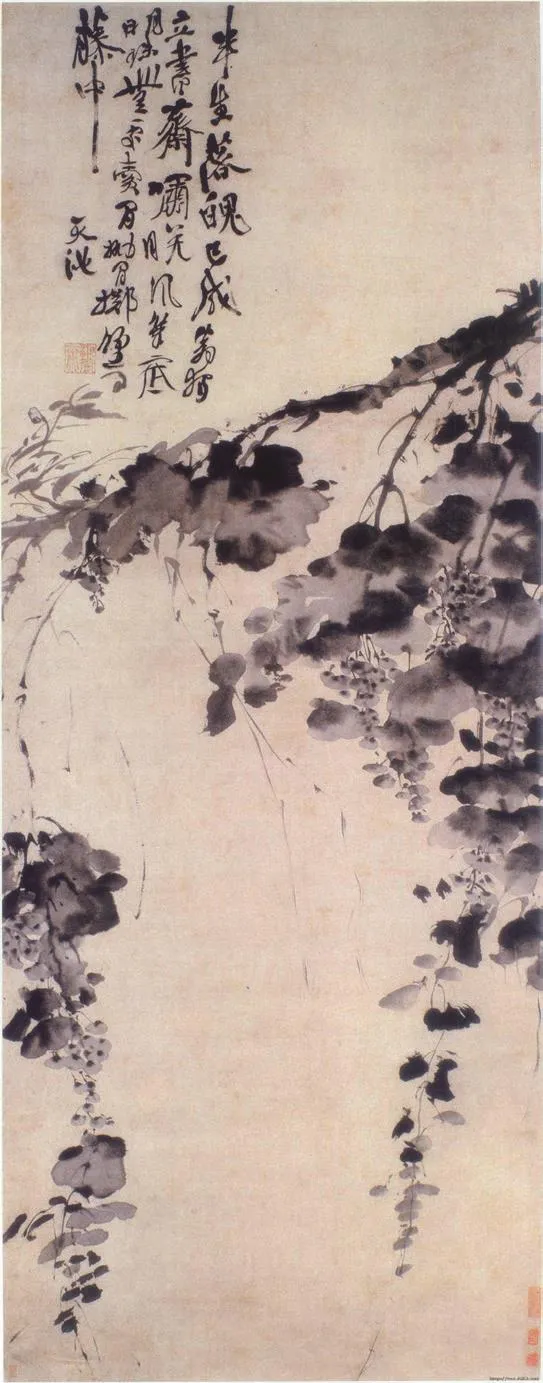

至晚明时期,出现了另一位个性突出、激情四射的画家——徐渭,他所处的是一个朝廷腐败、奸党专横的年代,他阅尽了人生百态,为了排解痛苦,他将精力用于绘画,将情怀寄托于艺术中。虽然他自称“吾书第一,诗二,文三,画四”,但他水墨精巧的画风仍旧在花鸟画画坛上掀起了一阵巨浪。他在绘画上不拘于法度,反对当时临摹复古之风,主张朴素自然,追求人的真性情,他的作品用笔有狂草的气势,抒发了自己郁闷与愤恨之情,画面显得阔达豪迈、气势磅礴、妙趣天然,将诗与画很好地结合了起来,与同时代的陈淳共同开辟了水墨大写意,被称为“青藤白阳”,对写意花鸟画的发展贡献巨大,在画坛上占有重要地位。

花鸟画是徐渭曲折人生的写照,是抒发自我情感的工具。徐渭在名作《墨葡萄图》(如图5)中的题诗一直被认为是对徐渭多舛的人生的真实写照:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”作品中的书法风格与墨葡萄的写意风格相映成趣。另一作品《菊竹图》(图6)中自题一首诗:“身世浑如泊海舟,关门累月不梳头。东篱蝴蝶闲来往,看写黄花过一秋。”体现了徐渭的人生经历,表达了他的心态,反映了对朝廷腐败的不满。而在另一幅画作《水墨花卉卷—题蟹》中则题诗:“稻熟江村蟹正肥,双鳌如戟挺青泥。若教纸上翻身看,应见团团董卓脐。”该诗深刻地讽刺了当朝奸吏贪官无所作为、腐败国家的行为,抒发了徐渭苦闷却无处发泄的心情,可谓语句畅快淋漓,诗意悲愤慷慨。

清初的画家大多是经历了朝代改革的文人,出现了两种风格:一是以八大山人为代表的因为家国之痛而颇具反抗精神的花鸟画家;一是以恽寿平为代表的表示归依顺民的自娱自乐的花鸟画家。后一种最后被官方评为正统派,前一派多为有志向有抱负但无处发挥的画家,将明朝时期的比德思想转变为意志抒情,表达自己的情感,反映对现实状况的不满。

清初因为家国之痛而颇具反抗精神的花鸟画家八大山人,原名朱耷,本是明朝后裔,在明朝灭亡后受挫出家,寓情于艺术创作,是一位诗、书、画皆有成就的艺术家。他的花鸟画继承了“青藤白阳”的水墨大写意手法,构图以空旷、冷寂取胜,用笔甚少,留白甚多,几笔落下便将物体的神情描绘得淋漓尽致,而且每一个物体似乎都独立于世,与其他物体毫无联系,比如其作品《鱼鸟图》(图7),三只小鸟立卧于画面中央的大石之上,上下各有一条小鱼,没有刻意描绘天空或者水面,全部留白,整幅画显得纵情豪逸,不拘小节。八大山人的花鸟画还有一个特点,即造型十分夸张。他画中的花鸟鱼虫造型简洁,却有着与众不同的特点,鱼儿皆以白眼示人,鸟儿皆握拳敛羽,以此表现出八大山人孤冷高傲的性格特点,抒发了作者内心愤恨不平的情感,政治寓意十分明显。《孔雀图》(图8)是八大山人的一幅有题画诗的作品,画上两只丑陋而造型奇特的孔雀蹲在一座蔓生着牡丹和竹子的危石壁边,题画诗云:“孔雀名花雨竹屏,竹梢强半墨生成。如何了得论三耳,恰是逢春坐二更。”在清朝,官员的级别便是用孔雀的尾巴羽毛做翎的帽子为标志,“三耳”指奴才,通常官员都是二更的时辰便要去等候上朝。于是这幅画的寓意就十分地明显,令人在观赏之余可以强烈地感受到八大山人对达官贵人辛辣的讽刺。

图5 (明) 徐渭 《墨葡萄》

图6 (明) 徐渭 《菊竹图》

图7 (清) 八大山人 《鱼鸟图》

图8 (清) 八大山人 《孔雀图》

八大山人之后的“扬州八怪”也是花鸟画走向“意蕴”的一个重要的绘画群体。金农、郑板桥等花鸟画家在表达自身因仕途坎坷而抑郁不得志的思想的基础上,也融合了民间的世俗审美观念,而且擅长书法和篆刻,特别讲究诗书画的结合,题画诗多不胜数,且形式不拘一格,创新能力十分强,“扬州八怪”是将花鸟画的关照现实的特点发扬光大的一派。

到清朝后期的吴昌硕、任伯年等画家几乎是每画必有一诗,而金农、石涛等人则是诗、书、画、印相结合的高手。除此之外,清朝陈邦彦等人编写的《御定历代题画诗类》是史上分类最全最详细的题画诗集,记录了自唐代到明代的花鸟画题画诗千余首,这更能见出题画诗到清代发展到了极盛阶段,花鸟画的“意蕴”得到了更完美的体现。

清末时期,海上画派的出现为花鸟画坛的崛起再掀巨浪,该画派继承扬州画派风格特点,兼收宋朝绘画技法,并具有创新精神,将花鸟画赋予了新的含义,以吴昌硕、任伯年为杰出代表,促进了写意花鸟画的发展。比如说任伯年最大的特点就是花鸟画色彩清新、个性十足,被艺术评论家蔡若虹评价为“近代绘画的巨匠”。而吴昌硕则在作品中融合了书法的金石之气,代表作有《桃实图》(图9)、《墨梅图》等。写意花鸟的大力发展使得花鸟画的艺术境界大大提高,更利于画家在画中寄托自己的感情,政教寓意更加明显,推动了花鸟画向更深层次的领域发展。

图9 (清) 吴昌硕 《桃实图》

三、结语

由此可见,中国古代花鸟画的意象与意蕴,其背后蕴含着更深层次的含义:首先,它们是两种绘画手法的结果:“意象”的花鸟画的现实意义更多是以工笔手法表现出来的,它们追求相对写实的风格,用笔精细,色彩丰富,造型严谨,细节丰满;“意蕴”的花鸟画的现实意义更多是以写意的手法体现,画家们并不追求物体的形与色,而是用概括的手法不拘小节地表现出相对抽象的风格,强调他们所蕴含的象征意义。其次,中国古代花鸟画的意象与意蕴体现出两种性质:“绘画性”和“非绘画性”。“意象”体现出花鸟画的绘画性来,更多追求的是画家的绘画技巧;花鸟画的“意蕴”则突出非绘画性的部分,它注重的是画家的内心感受,绘画技巧被忽视。最后,从观者的角度说,产生出两种艺术体验:中国古代花鸟画的意象给观者以直观的视觉性,中国古代花鸟画的意蕴不得不引人内省。人们对花鸟画的观赏方式也有了改变,由眼睛“观看”变为用心去“阅读”,丰富了古代花鸟画的文学意义和社会价值,是中国绘画史上的一个特色现象。

[1]郭廉夫.花鸟画史话——艺术史话丛书[M].南京:江苏美术出版社,2001.

[1]胡光华.明清中国画大师研究丛书[M].长春:吉林美术出版社,1997.

[2]郭廉夫.花鸟画史话——艺术史话丛书[M].南京:江苏美术出版社,2001.

[3]梁济海.谈崔白的花鸟画艺术[J].故宫博物院院刊,1981.

[4]徐君陶.花鸟画笔墨技法详解[M].南宁:广西美术出版社,2001.

[5]宣和画谱[M].王群栗,点校.杭州:浙江人民美术出版社,2012.

J201

A

1003-9481(2016)03-0030-05

徐帅(1990-),男,山东济南人,南京师范大学美术学院研究生,研究方向:设计史论研究。