杭州地区大跨公建屋面体系的分析

王建东,郁嘉诚,高 翔,马琳皓,邹名浩

(浙江工业大学建筑工程学院,浙江 杭州 310014)

杭州地区大跨公建屋面体系的分析

王建东,郁嘉诚,高翔,马琳皓,邹名浩

(浙江工业大学建筑工程学院,浙江 杭州 310014)

摘要:大跨公共建筑的应用,不仅对建筑技术有着较高要求,也与当地的工程环境密不可分。在此,针对大跨建筑中的重要部分——屋面体系,根据杭州地区特有的经济、自然环境等特点,结合杭州现有大跨公建项目的调查研究,对预应力混凝土结构与钢结构这两种结构体系在杭州的应用进行对比与分析,进而提出大跨钢结构在杭州的发展趋势。

关键词:公共建筑;预应力混凝土;大跨钢结构

大跨度建筑通常是指跨度在60 m以上,且结构的传力路径直接,内力分布合理的建筑结构。其应用范围多在大型的公共建筑,如影剧院、体育场馆和展馆等。大跨度建筑发展久远,国外一般将其发展分成三个阶段,即古代空间结构、近代空间结构和现代空间结构。而我国大跨度建筑的发展相对较晚,但这些年在相关领域的研究发展却很快。目前,随着我国经济水平的不断提高,公共建筑(尤其是一些地标性大型建筑)的需求不断增加。如2008奥运建造的主体育场“鸟巢”“水立方”和2014年杭州的奥体中心等。现今,大跨结构的发展已经相对成熟,应用也非常广泛,形式以预应力混凝土和钢结构为主。仅国内外现有的空间钢结构就有38种之多,包括气承式充气膜结构、索膜结构、弦支网壳结构、索弯顶结构等[1]。

1杭州的工程环境

1.1地理环境

杭州地处长江三角洲南沿和钱塘江流域,是浙江省的政治、经济、文化和金融中心。得益于京杭运河以及其通商口岸的地位,杭州成为重要的商业集散中心,以及进出口贸易的港口。

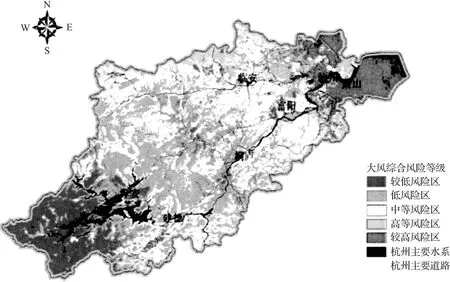

杭州市属台风灾害易发区,每年5月下旬至10月中旬,杭州市常常受到台风袭击而出现大风、暴雨和暴潮天气。其中70%以上集中在7月中旬至9月中旬。在1956—1985年的30年中,台风影响共65次,平均每年2次。受台风影响,东北部河网平原、滨海平原风力可达10~12级或以上,影响程度见图1[2-3]。

图1 杭州各地区受台风影响程度

1.2经济环境

杭州地处东南沿海,经济水平发达,也是中国对外开放度较高的沿海省份之一。近些年,杭州地区在经济上发展迅速,据《全国23个城市2015年上半年经济数据》显示,杭州经济目前位列全国第11位,2015年上半年GDP为4 493.75亿,同比增幅10.3%,增速位列第二,仅次于重庆。在建筑及相关领域的投入逐年增加,其中2014年杭州完成基础设施投资已达1 005.53亿元,增长18%;实现建筑业增加值433.81亿元,比上年增长3.4%。

2杭州大跨度公共建筑屋面体系应用与分析

2.1典型公共建筑的调研

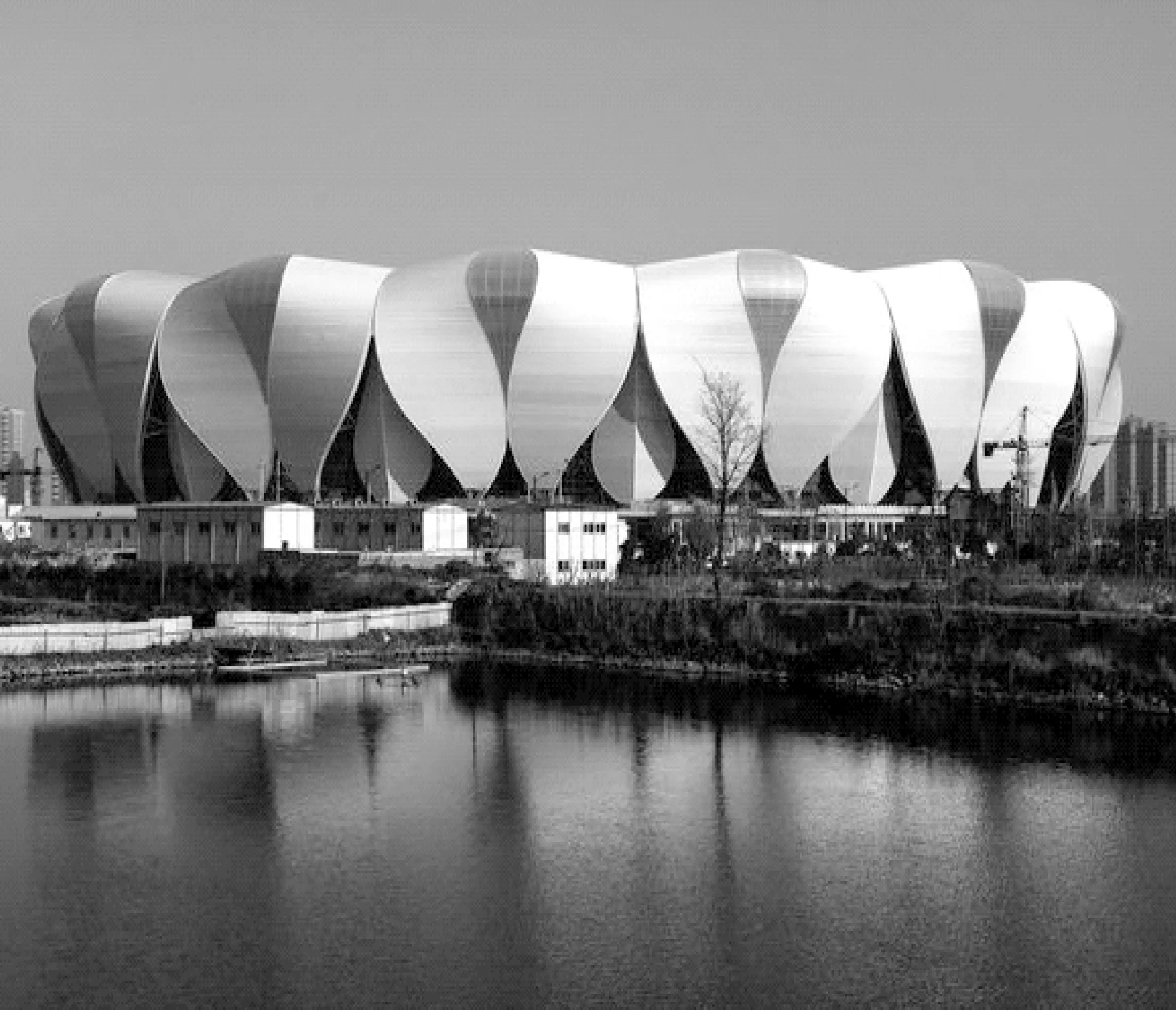

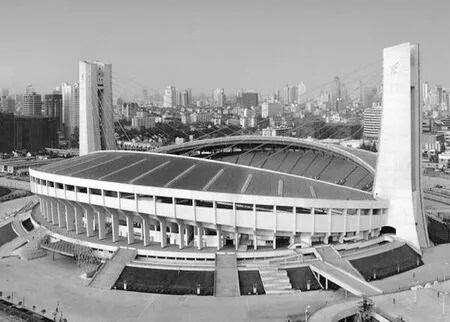

大跨度公共建筑主要用于民用建筑的影剧院、体育场馆、展览馆、大会堂、航空港等其他类型的大型公共建筑。杭州现有六大类典型大跨公共建筑,其中包括影剧院(1处)、体育场馆(3处)、展览馆(2处)、大会堂(1处)、航空港(1处)以及交通枢纽站(1处)调查发现,采用钢结构作为屋面结构主体形式的有:杭州大剧院(图2)、杭州奥体中心(图3)、黄龙体育中心主体育馆(图4)与网球馆(图5)、杭州国际博览中心(图6)、杭州国际会议中心(图7)、萧山机场(图9)、浙江省人民大会堂(图8)、杭州东站(图10)九处,而涉及预应力混凝土屋面形式的仅为杭州大剧院、黄龙体育中心、萧山机场3处。

2.2杭州公共建筑体系的应用分析

在调研的3例涉及预应力混凝土的公共建筑中,屋盖形式同时采用钢结构与预应力混凝土结构的建筑仅有杭州大剧院,其整体建筑前后屋盖由两部分组成,后屋盖采用了空间钢网壳结构体系;前屋盖采用了空间钢桁架结构和预应力混凝土结构[4]。而其他的两处建筑虽然涉及了预应力混凝土结构但均不是建筑屋面的主体结构形式,仅是部分构件。诸如屋面采用悬索结构的黄龙体育中心主体育场,仅在悬索挑篷屋面结构的外环梁上采用预应力混凝土[5]。类似的还有萧山机场的航站楼[6]。可见,纯粹的预应力混凝土在工程实践中比较少,多与钢结构相结合。

图2 杭州大剧院

图3 杭州奥体中心

图4 杭州黄龙体育中心

图5 杭州黄龙体育中心网球馆

图6 杭州国际博览中心

图7 杭州国际会议中心

图8 浙江省人民大会堂

图9 萧山机场

图10 杭州东站

结合上述的钢结构公共建筑,大都是以空间网架结构作为屋面结构的基础,如杭州东站主站房的屋盖采用斜倒锥形椭圆钢管柱和斜钢管格构柱+大跨度变截面钢管空间桁架的钢框架结构(图11),杭州国际博览中心的“飘带”采用空间网架结构,而浙江省人民大会堂因为主会堂跨度相对上述两者较小,为40 m×36 m,故在设计时采用了网架及40 m的钢管桁架支承屋面的结构形式。

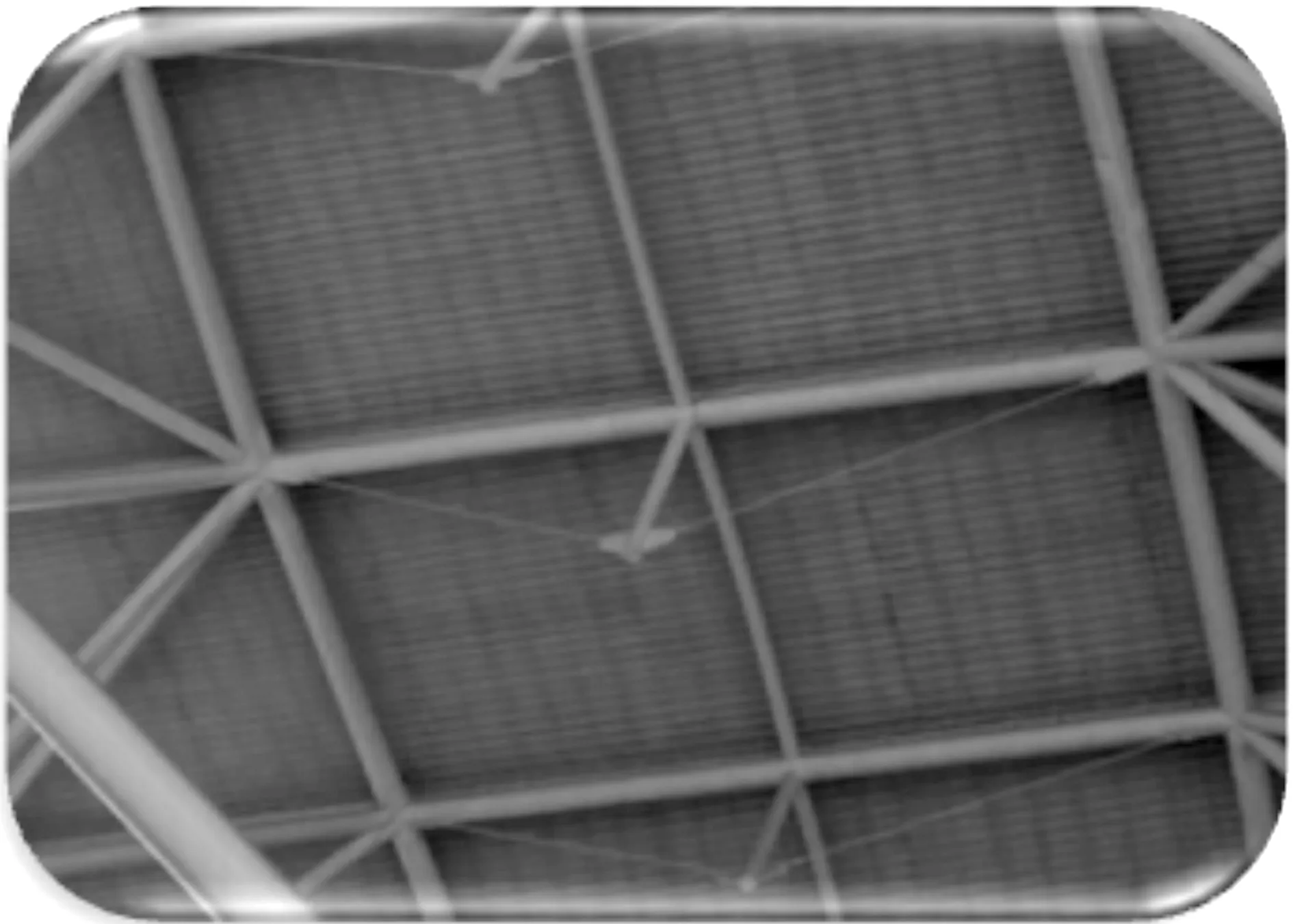

除了空间网架结构,通过调研发现弦支结构在杭州地区应用也较多。如杭州奥体中心与黄龙体育中心的网球馆均在壳体结构的基础上应用了弦支结构(图12)。其中杭州市奥林匹克体育中心因为外围罩棚跨度大,悬挑高,在设计时采用钢结构,由空间管桁架+弦支单层网壳钢结构构成整个体系。花瓣单元主要结构形式是径向主桁架和弦支单层网壳,倒三角形组合而成的空间圆管桁架以及主桁架间的弦支单层网壳结构,将罩棚承受荷载再将力由支座传导到混凝土看台及平台上[7]。而同类型的黄龙体育中心则采用单层肋环型网壳+张弦梁的杂交体系作为结构支撑。可见,在体育馆这样空间跨度大、屋面高度高和安全性要求高的大跨建筑,在网架及网壳结构中引入预应力张弦体系来满足降低跨中挠度,减小对周边支承结构的影响,改善杆件受力性能等的要求。同时,也提供了一种灵活、简洁的建筑外观。

图11 杭州东站施工情况图

图12 杭州奥体中心弦支结构

2.3两种结构体系的理论分析

首先,预应力混凝土的发展虽然已经有百余年的历史,然而在上述的调研中不难发现,在我国的工程应用中并不广泛,这可能是由于:

1)材料性能不足。与先进国家相比,我国的材料研究方面仍存在一定的差距,如欧美及日本采用的钢筋多集中在400~600 MPa,尤其是日本,SM570钢筋的抗拉强度达到570~720 MPa;欧美预应力混凝土强度为C70,而我国在这方面普遍低于上述国家。这导致在一些跨度较大,对结构要求较高的公共建筑上,采用预应力混凝土难以满足要求。

2)施工工艺复杂,且存在预应力损失。先张法对于张拉台座要求高,这导致在施工时需要一些专业的人员与设备,不易于施工推广,而后张法的预应力损失比较明显,诸如基于随机变量的极值理论和构件裂缝数的可靠性有关研究发现,无粘结部分预应力混凝土结构的系统可靠性是较低的[8]。

3)造型相对单一,预应力混凝土难以做成弧形等其他复杂形状。且相对于钢结构,尤其是其中的张拉结构和膜结构,预应力混凝土的自重偏大,难以满足特殊建筑的需要。可见,预应力混凝土结构在工程应用中存在局限性,因此,目前杭州地区的大跨公共建筑均以钢结构为主。

其次,基于杭州特有的自然和经济环境,钢结构也更符合实际的工程应用。如杭州市属台风灾害易发区,在屋盖的设计时,需考虑疲劳强度。在这方面钢结构的性能明显优于混凝土结构。除此以外,杭州位于东南沿海,是浙江省会城市与开放窗口。在设计大跨建筑时,也要兼顾建筑的地域标志性与空间美学的特点。从这一角度上来说,大跨钢结构形式丰富,造型优美轻盈也更加适合应用于地标性的工程建筑中。

最后,杭州经济发达,对外交流频繁。建设资金比较充裕,与国外的技术交流也比较频繁,这都是钢结构进一步在杭应用的有利外部条件。同时杭州的城市建设发展,以“生活品质之城”作为城市建设的纲领,对贴近民生的公共建筑有更大的需求。再根据《杭州市2014年重点建设项目名单》,2014年在建大跨度公共建筑的项目共有四例,且均采用大跨钢结构。因而大跨钢结构在杭未来的发展也顺应了内部需求的理念。目前,国内建筑用钢总量约占全部钢产量的20%,且建筑用钢又大多用于钢筋、钢绞线等基础材料,真正用作钢结构的仅占其中10%左右[9]。然而参照欧美的发展经历,钢结构必然是大跨建筑的主流。因此,可以预计杭州地区未来大跨钢结构仍有广阔的前景。

3结语

通过对杭州9例大跨公共建筑的调研与2014年规划项目,钢结构在杭州的应用前景明显优于预应力混凝土结构。同时,基于杭州城市建设的发展规划,未来也必然会有更多不同形式的钢结构在杭州得到实践。

随着建筑材料与技术的革新,经常会推动大跨建筑的发展。目前国内外在这些领域研究广泛,如纤维增强复合材料(Fiber Reinforced Polymer/Plastic,简称FRP)与增材制造技术(俗称3D打印)。其中FRP是由纤维材料与基体材料,按一定的比例混合后形成的高性能型材料,具有:

1)抗拉强度高,是普通钢筋的2~10倍;

2)抗腐蚀、抗疲劳性能好;

3)热膨胀系数与混凝土相近,协调性好;

4)质量轻,其重量一般为钢材的20%;

5)良好的可设计性等特性。

今后,利用增材制造技术,将这种FRP材料与钢筋、混凝土有效地粘合在一起,用于大跨建筑中,可以提高各构件中不同部位不同受力的性能。

参 考 文 献

[1]董石麟,赵阳.三十年来中国现代大跨空间结构的体系发展与创新[C]//第十四届空间结构学术会议论文集.北京:中国土木工程学会,2012:9-25.

[2]杭州市地方志编纂委员会.杭州市志[M].北京:中华书局,1995.

[3]俞布.杭州市台风灾害风险区划与评价[D].南京:南京信息工程大学,2011.

[4]周嵘.大跨度结构在杭州大剧院工程中的应用研究[D].杭州:浙江大学,2005.

[5]杨治,关富玲,程媛.杭州黄龙体育中心网球馆张弦屋面设计[J].钢结构,2005,20(4):46-48.

[6]茆诚,沈建平,益德清.杭州萧山机场预应力结构设计[J].浙江建筑,2000(5):14-16.

[7]杨想兵,傅学怡,廖新军,等.杭州奥体博览城主体育场结构设计研究[J].施工技术,2014(14):38-43.

[8]张俊芝,苏小卒.无粘结预应力混凝土梁的体系可靠性分析[J].工业建筑,2004,34(1):36-38.

[9]刘锡良.国外建筑钢结构应用概况[J].金属世界,2004(2):1-3.

收稿日期:2015-12-24

基金项目:2015国家级大学生创新创业训练计划资助项目(201510337015)

作者简介:王建东(1975—),男,浙江绍兴人,高级工程师,从事建筑材料与结构试验教学和研究工作。

中图分类号:TU393.3

文献标志码:A

文章编号:1008-3707(2016)03-0029-04

Analysis on the Roof System of the Large Span PublicConstruction in the Region of Hangzhou

WANG Jiandong, YU Jiacheng, GAO Xiang, MA Linhao, ZOU Minghao