企业技术搜索:概念、类型识别及理论意义

郭爱芳,周天明,范莲莲

(1.浙江理工大学经济管理学院,杭州 310018;2.浙江省生态文明研究中心,杭州 310018)

企业技术搜索:概念、类型识别及理论意义

郭爱芳1,2,周天明1,范莲莲1

(1.浙江理工大学经济管理学院,杭州 310018;2.浙江省生态文明研究中心,杭州 310018)

摘要:在开放式创新范式下,企业需要合理配置技术搜索模式来应对当下和未来的挑战。已有研究仅仅笼统分析企业技术搜索行为,忽视了不同技术源的异质性。论文在对创新搜索分类模型相关研究进行系统梳理的基础上,进一步明晰了技术搜索的概念和功能定位,并借鉴技术采纳生命周期理论模型和认识论对知识类型的划分提出了基于“时间-内容”双边界的四类企业技术搜索模式。细分技术搜索模式可以为创新驱动的企业搜索战略选择和自主创新能力构建相关研究提供新思路。

关键词:开放式创新;技术搜索;分类模型;科学技术;经验技术

在市场需求急速变化和技术更迭频繁的动荡环境下,企业再也无法依靠某项技术雄霸一方市场,必须快速响应市场和技术变革,不断推出新的产品或服务,创新已经成为一个企业生存与发展的必要条件[1]。创新搜索是企业获得所需资源、推动创新发展的有效方式[2]。在开放式创新范式下,企业不仅可以从业务直接相关的供应商、客户和竞争者处获取创新源,也可以从业务间接相关的知识机构、技术中介、普通大众、政府等来获取创新源[3]。技术搜索(technology search)作为创新搜索的一种类型,有助于企业从各种创新源寻找技术支持,以便创造出技术和知识的新组合[4],提高创新绩效[5-7],促进企业能力的发展[8- 9]。为此,企业有必要专门分配资源用于技术搜索来应对由环境变革带来的机会与挑战[10]。

企业不同的搜索战略对创新绩效影响不同[11],技术搜索模式选择关系到企业能否取得预期的创新绩效。技术搜索又是有成本的,并且会形成一定的搜索路径和学习机制[12],影响企业未来技术搜索轨迹。因此,企业需要在创新过程中选择与创新战略相匹配的技术搜索模式,这使得更加细致地认识技术搜索战略的构念和效果变得尤为重要。自Winter等[4]首次明确提出组织搜索概念以来,出现了一系列以创新为导向的企业搜索概念。但不同学者往往从自己研究目的出发,根据所搜索知识与已有知识的距离边界(时间、空间、组织和认知等)对其内涵进行界定,而关注所搜索知识的内容属性(如技术搜索)的研究较为少见,现有的少量研究仅仅笼统地分析技术搜索,没有结合具体的技术知识特性进行研究,忽视了不同技术知识源的异质性。总体而言,技术搜索在国内的研究才刚起步,对其概念、维度辨析较为混乱,亟待出现适合中国国情的技术搜索理论来支持创新驱动的发展战略。本文在对企业创新搜索分类模式进行系统梳理基础上,同时借鉴技术采纳生命周期理论模型和认识论对知识类型的划分,更为细致地对技术搜索模式进行了划分,为我国企业提高技术搜索有效性,进而提升自主创新能力和创新绩效提供理论指导。

一、企业创新搜索的分类模型研究评述

自Winter等[4]初次提出组织搜索概念以来,很多学者对以创新为导向的企业搜索行为进行了拓展研究,产生了一系列搜索概念,如:本地搜索、跨界搜索、遥远搜索、探索式搜索、利用式搜索、外部搜索广度和外部搜索深度等等。不同学者对搜索活动的知识边界理解不同导致了搜索概念的多元化。现有跨界搜索研究主要关注两种边界:知识距离和知识类型[13]。“知识距离”主要考察企业所搜索知识和已有知识的相对距离,包含时间、空间、组织和认知维度。时间维度从知识的年龄来划分企业创新搜索行为。空间维度根据知识的地理(空间)分布来划分创新搜索类型。组织维度以组织单位为划分边界,按照知识分布在组织内或外可分为组织内知识搜索和组织外知识搜索。认知维度根据知识相似程度来划分创新搜索行为。“知识类型”主要关注企业搜索哪种类型的知识,即关注所搜索知识的内容属性。

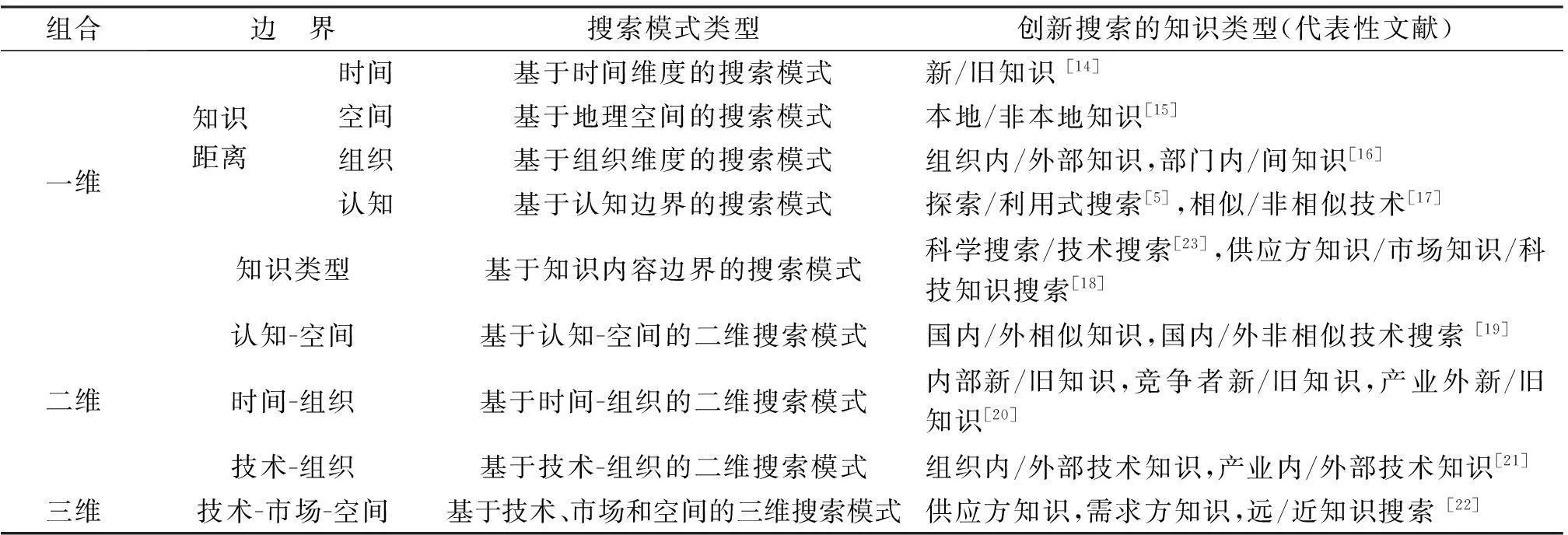

根据上述两种知识边界可以把目前的创新搜索分类模型研究归为以下3种情况:a)一维的创新搜索模式,仅仅关注知识距离或知识类型中的某一具体维度。如Nerkar[14]根据时间维度将知识划分为旧知识和新知识。Ahuja等[15]从空间维视角把搜索分为本地搜索和非本地搜索行为。Miller等[16]从组织边界视角比较了企业部门内和部门间知识搜索、组织内和组织外的知识搜索对创新绩效的影响差异。Cohen等[17]从认知维度将组织技术搜索划分为搜索相似技术和非相似技术两类;Katila等[5]则将搜索分为探索式搜索和利用式搜索。Köhler等[18]根据知识类型将搜索分为搜索市场知识、科技知识和供应方知识。b)二维的组合搜索模式。如Phene等[19]基于认知-空间双维组合将搜索分为国内/外相似知识,国内/外非相似技术搜索四种。Katila[20]将时间和组织边界组合,发现搜索旧的产业内知识抑制企业进行创新活动,而搜索旧的产业外知识促进企业进行创新活动。Rosenkopf等[21]提出企业在技术和组织边界的跨越(跨界搜索)。c)三维的组合搜索模式,如Sidhu等[22]提出的基于技术、市场和空间的三维搜索模式。表1是对已有创新搜索分类模型相关研究的汇总。

表1 创新搜索分类模型汇总

注:资料根据相关文献整理。

对已有创新搜索分类模型相关研究进行系统梳理,有助于概览创新搜索分类的研究现状,为下文技术搜索划分边界的选择提供理论依据。从前面对创新搜索分类模型相关研究的梳理可以看出,已有大部分文献对创新搜索模式的划分基于知识距离边界,结合所搜索知识内容属性(如技术知识、市场知识等)的研究较少,已有关注知识内容属性的少量研究仅仅把搜索内容笼统分为市场知识、技术知识等,没有针对具体的技术知识特性进行研究,忽视了不同技术知识源的异质性,无法为企业具体技术搜索路径的选择提供进一步指导。创新管理需要更加细致地理解搜索战略的本质和效果,选择特定的搜索战略,以便更成功地实施[18]。

二、技术搜索的概念和功能定位

技术搜索不是一个全新的概念,与其相关的概念有技术预见、技术获取、技术外包、技术情报等[24]。柯贤能等[25]将技术搜索定义为一种以获取并利用外部技术资源为目的,在企业内部既有或潜在技术需求驱动下的外部技术相关信息收集活动。Rohrbeck[26]与柯贤能等学者对技术搜索的定义相近,他认为企业技术搜索是通过指定内部员工或者雇佣外部顾问收集相关科技信息,进而从外部获得企业所需技术的一个系统过程。Rohrbeck进一步发现技术搜索对企业提升自身技术预见能力有显著作用,搜索可以是针对某个特定技术领域,也可以没有针对性;可依赖于企业正式或非正式方法搜寻信息,识别出相关技术领域发展的空白并服务于自身的技术发展。上述对企业技术搜索的定义都以获取外部技术资源为目的,考虑到创新所需的技术资源还分散在组织内部和个体员工中,同时借鉴Winter等[4]对组织搜索的定义“组织为了在不确定的世界中解决问题或发现机会而进行的信息搜集过程”,本文将企业技术搜索定义为:企业为解决技术难题或为不确定的未来发现新机会而在组织内外进行的技术搜寻过程。

技术搜索有助于企业从各种来源寻找技术支持,以便创造出技术和知识的新组合,搜索的多样性也给企业带来多样化技术路线机会[4]。有研究把技术搜索与创新导向联系起来,如Nerkar[14]从技术创新搜索地理范围角度定义本地搜索是利用式行为,远距离搜索是探索式行为。Chesbrough[27]将开放式创新和技术搜索联系起来,提出外部技术搜索概念,指出企业如果太专注内部容易错过一些机会,只有跳出现有业务范围,或与外部技术相结合,才能够释放他们的潜力。Tibbetts[28]认为技术搜索能帮助企业提高竞争优势,技术搜索团队最基本的任务是以最低的成本、最高的质量找到最好的技术。随着对技术搜索研究越来越深入,对技术搜索的功能定位也越来越丰富,常见的有如下几种:a)技术搜索行为是一个有价值的过程,它在识别出一些重要或困难的业务问题后提供相应技术解决方案;b)技术搜索行为是一种特定的实践,旨在满足企业对技术信息的需求,这个实践过程需要寻找多名技术专家或多种资源;c)技术搜索行为是一个系统的过程,需要内部员工和外部咨询者共同收集对企业有用的科技信息,从而服务于多渠道技术获取。

三、技术搜索类型的划分

如前面第一部分所述,知识边界包括空间边界、时间边界、认知边界、组织边界和内容属性边界等等,相应地,技术搜索也存在不同类型,如技术搜索广度/深度、组织内/外部技术搜索、产业内/外部技术搜索等。战略管理领域的学者强调“时间维度”值得全面研究,将“时间”作为一个决策选择准则有助于对备则项提供更全面的评估,提高CEO决策的有效性[29],过去的知识和经验、实时信息和对未来的推测对战略决策制定都很重要。可见,探究所搜索技术的新旧能有效反映企业对不同时间的技术选择。另外,知识的异质性要求根据知识内容属性用不同策略来开展搜索活动,将时间边界和所搜索技术的内容属性相结合,有助于更加全面地了解技术搜索模式,更好地体现不同企业搜索战略的差异。下文将从时间边界和知识内容边界两维对企业技术搜索行为进行划分和界定。

(一)技术搜索的时间维度

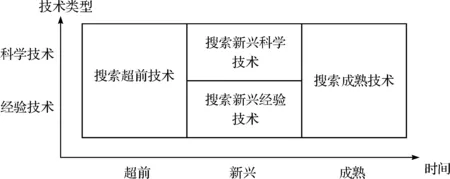

目前对基于时间维度的技术搜索划分还没达成一致。如: Katila等[6]把瞄准竞争者的技术搜索行为分为三类: 领先于竞争者、与竞争者同步搜索、滞后于竞争者进行技术搜索,通过实证得出企业追随竞争者搜索将会引入更多的新产品;若超前竞争者搜索将引入更多创新性的产品。Heeley等[30]根据时间先后把技术进一步划分为三类,分别是前沿技术、紧随前沿技术之后的技术和成熟技术。为进一步明确技术搜索的时间点,本文结合Utterback等[31]的技术采纳生命周期理论模型做进一步分析,如图1所示。当一种新兴技术出现在市场时,最开始受到技术爱好者和有愿景者构成的早期市场欢迎。若该技术未被主流市场接受,将会跌入“峡谷”,产品销售额急剧下降,很多创新产品在此阶段湮灭。但是一旦跨过这个峡谷,进入到由务实者、保守者和疑虑者构成的主流市场时,早期市场推出的产品就可以转移到一个高增长、高利润的市场。随着市场趋向饱和以及新产品的涌现,生命周期走向衰退期。

企业充分利用成熟的、“旧的”知识也可以获得较大收益,因为这些知识也有合理、有效的,并且可以降低知识重组的不确定性,也有可能推陈出新。而在早期市场对“新兴技术”的搜索无疑对企业追求高增长、高利润绩效有非常重要的意义。随着中国开始由“中国制造”往“中国创造”转型,自主原始性创新越来越受到企业关注,人们对峡谷概念的理解也开始慢慢发生变化。企业的技术搜索不仅要关注“新兴技术”和“成熟技术”,还需要关注更前端那些可能或即将成为新兴技术的一些发明专利和基础研究成果,浏览与企业目前的知识、能力和经验积累相关亦或不相关的新知识,并使遥远的知识与企业进行流通[21],本文在这里将其定义为“超前技术”。Chen[32]根据美国制造企业从1980年到2001年研发数据研究过“前瞻式(forward-looking)搜索”对企业成长的作用,发现搜索这种技术对提升企业乃至整个国家都有显著的意义。基于以上分析,按时间维度将技术搜索分成搜索超前技术、新兴技术和成熟技术三种类型。新兴技术包括两段:其一,峡谷前段刚进入市场的技术,首先被技术爱好者和有远见者察觉到的新兴技术;其二,跨过峡谷高速增长但是有一定门槛的技术,这两类都可能成为行业的关键技术(图1)。

图1 技术按照时间维度的划分

(二)技术搜索的知识内容维度

知识的不同分类取决于它的使用或用途,依据知识对组织的用途进行划分是一种更加注重实际的分类方法[33]。从认识论角度,人类在认识自然界的过程中可以获得两类知识,一类是感性知识又称经验,另一类是理性知识又称为科学[34]。经验是人们用感官对自然现象产生的认识,科学是人们用理性思维来思考和解释自然现象背后的原因。代表感性知识的经验和代表理性知识的科学在本质上、形成过程、可预见性、适用性等多个方面均呈现出不同特点[35]。因此,在考虑和讨论技术搜索行为时将经验知识和科学知识加以严格区分是有必要的,有助于理解与不同类型技术知识相联系的搜索模式及其作用机制。

对应于认识论视角的知识分类,技术根据其所依赖知识不同可以细分为经验性技术和科学性技术。依赖感性知识形成的技术称作“经验性技术”,依赖理性知识形成的技术称作“科学性技术”[34]。经验性技术和科学性技术之间也存在本质的差异和不同点,因为它们建立在人类不同知识基础上。经验技术是一种“实践—认识( 感性认识) —再实践”的过程[36],它以经验认识为基础,只知其然而不知所以然。而科学技术是科技人员基于具有普遍意义的科学假说推演产生的技术,它是一种知其所以然的技术,使用中受环境干扰很小[34]。企业在技术搜索过程中不会随意选择知识,而是选择性地加以利用。本文沿用钱兆华等对技术类型的划分,将技术分成经验技术和科学技术两种类型。

(三)基于时间-知识内容两维组合的技术搜索模式

将技术搜索的时间维和知识内容维两两组合,可以区分四种贴近企业实践的技术搜索类型:搜索超前技术、搜索新兴经验技术、搜索新兴科学技术和搜索成熟技术,如图2所示。搜索成熟技术指企业技术搜索重点为已被行业所普遍采用的成熟技术,属于技术生命周期下滑的这一段,这类技术门槛不高,已经为业内人员普遍接受,再细分科学技术或经验技术对企业决策指导意义不大,所以没按所搜索知识内容属性进一步区分。新兴经验技术来源于技术人员在实际操作中对技术的感性认识,“检测问题”、“提出想法”和“参与改变”都属于新兴经验技术搜索行为。新兴科学技术则来源于研发人员对技术理性的认识,“吸引(attracting)研发资金”、“开展研发项目”和“采用最新研究成果”都属于新兴科学技术搜索行为[37]。超前技术指那些可能或即将成为新兴技术的一些发明专利或基础研究知识,再区分科学/经验技术划分没有实践意义,因此本文对超前技术没再按知识内容属性进行细分。企业在发展过程中可以拥有其中一种或多种技术搜索模式。

图2 企业技术搜索模式的划分

四、区分企业技术搜索类型的理论意义

概括而言,区分企业技术搜索行为的理论意义主要在于以下三个方面:

1.为企业创新搜索战略选择研究提供新视角

企业采取不同的搜索战略会产生不同的创新绩效[11],因此需要在创新过程中选择和识别出与创新绩效相匹配的技术搜索策略。以往对开放式创新下的企业搜索研究大部分以知识距离为边界关注搜索的广度和深度,虽然有助于理解广度和深度搜索战略的价值,但是仅仅关注搜索广度和深度低估了不同技术知识源的异质性。企业的资源和能力有限,需要企业聚焦特定的技术知识源,选择特定的技术搜索方向。本文基于知识时间和知识内容两个边界进一步划分了技术搜索行为,以期为开放式创新下的企业创新搜索选择研究提供新的视角。

2.有助于拓宽创新模糊前端研究的视角

创新成败的决定性因素显然在于创新早期阶段,即所谓的创新模糊前端,企业技术搜索行为大多发生在这个阶段。已有创新模糊前端研究从技术搜索视角上的研究几乎是空白。尽管创新模糊前端对未来产品成功有显著作用,但高层管理者往往忽视这一关键阶段。在企业实践中常存在这样一个悖论:明知项目成功的决定性因素在于启动和初期阶段,管理者的注意力却集中在后期,即高度结构化的阶段,因为大多数高层管理者不喜欢“模糊”,模糊性比较难以处理,结果也很难预测。细分技术搜索行为为探讨创新模糊前端拓宽了视野。

3.为我国自主创新能力研究提供新思路

事实上,搜索是一种组织学习过程。通过搜索,企业不仅可获得技术解决方案,而且可以提升企业的能力[8]。为持续维持组织—环境的适应性,企业需要通过技术搜索来构建知识,知识反过来提高公司拓展新技术领域的能力。重视技术构建的企业通常能更好地预测未来的技术进步,早期缺乏此方面投资会阻碍公司在此领域未来的发展[20]。我国制造企业始终没有摆脱技术引进模仿的创新模式,创新能力与推动实施创新型国家建设的紧迫性不相适应[38],亟需企业自主创新能力的重构[39]。与发达国家不同,我国的知识积累有限,企业的知识基础较弱,尤其需要有效利用技术搜索战略。在大多数行业中,不断推出原创性的新产品和新工艺被认为是具有最高战略意义的,因此企业需要搜索超前技术,同时平衡好新兴经验技术、新兴科学技术和成熟技术的搜索,沿着能力替代、能力转换和能力进化的方向构建自主创新能力。本文对企业技术搜索行为的细分也可为我国自主技术创新能力研究提供新思路。

五、结语

21世纪将是技术驱动的社会,科技在企业创新和可持续发展将发挥越来越重要的作用,识别并获得有前景的技术知识以整合到组织内部已有知识库中需要企业周密的搜索安排。本文在国内外创新搜索相关研究进行系统梳理的基础上,进一步明晰了技术搜索的概念,根据技术在内容属性上有经验技术和科学技术之分,在时间上有超前技术、新兴技术和成熟技术之分,基于“时间-内容”双边界组合,将企业技术搜索行为进一步细分为搜索超前技术、搜索新兴经验技术、搜索新兴科学技术和搜索成熟技术四种类型,并结合技术采纳生命周期等理论对划分界限进行了详细阐述,以期为今后的研究奠定基础。进一步细分技术搜索行为并研究其与创新绩效和创新能力构建的关系,对丰富创新搜索和创新理论,以及贯彻实施我国科技引领发展、创新驱动未来,迈步实施“创新2020”发展战略,提升企业自主技术创新能力,都是十分必要并且有益的。

参考文献:

[1] 杰弗里·摩尔. 公司进化论:伟大的企业如何持续创新[M]. 北京: 机械工业出版社, 2007.

[2] 王悦亨,王毅,李纪珍. 创新目标、信息来源与创新成功关系实证研究[J]. 科研管理, 2015, 36(1): 8-17.

[3] LAURSEN K, SALTER A. Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among UK manufacturing firms [J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(2): 131-150.

[4] WINTER S G, NELSON R R. An evolutionary theory of economic change [M]. Cambridge: Harvard University Press, 1982.

[5] KATILA R, AHUJA G. Something old, something new: a longitudinal study of search behavior and new product introduction [J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(6): 1183-1194.

[6] KATILA R, CHEN E L. Effects of search timing on innovation: the value of not being in sync with rivals [J]. Administrative Science Quarterly, 2008, 53(4): 593-625.

[8] TIPPMANN E, MANGEMATIN V, SCOTT P S. The two faces of knowledge search: new solutions and capability development [J]. Organization Studies, 2013(34): 1869-1901.

[9] TSENG C Y, PAI D C. Knowledge search, spillover and creation capability in India's pharmaceutical industry [J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2014, 26(2): 207-222.

[10] COHEN W M, LEVINTHAL D A. Innovation and learning: the two faces of R&D [J]. The Economic Journal, 1989, 99(397): 569-596.

[11] 邬爱其,李生校. 外部创新搜寻战略与新创集群企业产品创新[J]. 科研管理, 2012(7): 1-7.

[12] NELSON R R. Why do firms differ, and how does it matter? [J]. Strategic Management Journal, 1991, 12(S2): 61-74.

[13] LI Y, VANHAVERBEKE W, SCHOENMAKERS W. Exploration and exploitation in innovation: reframing the interpretation [J]. Creativity and Innovation Management, 2008, 17(2): 107-126.

[14] NERKAR A. Old is gold? The value of temporal exploration in the creation of new knowledge [J]. Management Science, 2003, 49(2): 211-229.

[15] AHUJA G, KATILA R. Where do resources come from? The role of idiosyncratic situations [J]. Strategic Management Journal, 2004, 25(8-9): 887-907.

[16] MILLER D J, FERN M J, CARDINAL L B. The use of knowledge for technological innovation within diversified firms [J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(2): 307-325.

[17] COHEN W M, LEVINTHAL D A. Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation [J]. Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128-152.

[18] KÖHLER C, SOFKA W, GRIMPE C. Selectivity in search strategies for innovation: from incremental to radical, from manufacturing to services[M]. ZEW: Zentrumfür Europäische Wirtschaftsforschung, 2009.

[19] PHENE A, FLADMOE LINDQUIST K, MARSH L. Breakthrough innovations in the US biotechnology industry: the effects of technological space and geographic origin [J]. Strategic Management Journal, 2006, 27(4): 369-388.

[20] KATILA R. New product search overtime: Past ideas in their prime? [J]. Academy of Management Journal, 2002, 45(5): 995-1010.

[21] ROSENKOPF L, NERKAR A. Beyond local search: boundary-spanning, exploration, and impact in the optical disk industry [J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(4): 287-306.

[22] SIDHU J S, COMMANDEUR H R, VOLBERDA H W. The multifaceted nature of exploration and exploitation: Value of supply, demand, and spatial search for innovation [J]. Organization Science, 2007, 18(1): 20-38.

[23] GEIGER S W, MAKRI M. Exploration and exploitation innovation processes: The role of organizational slack in R&D intensive firms [J]. The Journal of High Technology Management Research, 2006, 17(1): 97-108.

[24] 闫春. 技术搜索对企业开放式创新影响的理论述评[J]. 情报杂志, 2013(3): 121-126.

[25] 柯贤能,王强,靳晓宏. 开放式创新模式下的技术搜索及其流程研究[J]. 图书情报工作, 2009, 53(24): 21-24.

[26] ROHRBECK R. Harnessing a network of experts for competitive advantage: technology scouting in the ICT industry [J]. R&D Management, 2010, 40(2): 169-180.

[27] CHESBROUGH H W. The era of open innovation [J]. Managing Innovation and Change, 2006, 127(3): 34-41.

[28] TIBBETTS J. Technology scouting[C]// BRADFORD A W, KLAVANS R A. Keeping Abreast of Science and Technology:Technical Inteligence for Business. Columbus OH: Batelle Press, 1997: 217-258.

[29] NADKARNI S, CHEN J. Bridging yesterday, today, and tomorrow: CEO temporal focus, environmental dynamism, and rate of new product introduction [J]. Academy of Management Journal, 2014, 57(6): 1810-1833.

[30] HEELEY M B, JACOBSON R. The recency of technological inputs and financial performance [J]. Strategic Management Journal, 2008, 29(7): 723-744.

[31] UTTERBACK J M, ABERNATHY W J. A dynamic model of process and product innovation [J]. Omega, 1975, 3(6): 639-656.

[32] CHEN W. Determinants of firms' backward-and forward-looking R&D search behavior [J]. Organization Science, 2008, 19(4): 609-622.

[33] POPADIUK S, CHOO C W. Innovation and knowledge creation: How are these concepts related? [J]. International Journal of Information Management, 2006, 26(4): 302-312.

[34] 钱兆华,钱明. 技术的两个来源及其启示[J]. 科学技术与辩证法, 2007, 24(2): 68-71.

[35] 郭爱芳,陈劲. 科学学习和经验学习:概念、特征及理论意义[J]. 技术经济, 2012, 31(6): 16-20.

[36] 钱兆华. 经验技术和科学技术及其特点[J]. 科学·经济·社会, 2001, 19(2): 42-46.

[37] SALGE T O. The temporal trajectories of innovative search: insights from public hospital services [J]. Research Policy, 2012, 41(4): 720-733.

[38] 陈劲. 开展迎接创新强国的技术创新研究[J]. 技术经济, 2015,34(1): 1-4.

[39] 许庆瑞,吴志岩,陈力田. 转型经济中企业自主创新能力演化路径及驱动因素分析:海尔集团1984-2013年的纵向案例研究[J]. 管理世界, 2013(4): 121-134.

(责任编辑: 陈和榜)

DOI:10.3969/j.issn.1673-3851.2016.02.006

收稿日期:2015-06-08

基金项目:国家自然科学基金青年项目(71202139);浙江理工大学“521”人才培养计划;浙江理工大学企业管理省重点学科研究生科研项目(qyglzd201401);浙江省高校人文社会科学重点研究基地浙江理工大学应用经济学基地项目(2014YJCX10)

作者简介:郭爱芳(1972-),女,浙江宁海人,教授,博士,主要从事创新管理、组织学习方面的研究。

中图分类号:F270

文献标志码:A

文章编号:1673- 3851 (2016) 01- 0035- 07 引用页码: 020106

Enterprise Technology Search: Concept, Type Recognition and Theoretical Meaning

GUOAifang1,2,ZHOUTianming1,FANLianlian1

(1.School of Economics and Management, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018,China;2.Center for Ecological Civilization of Zhejiang Province, Hangzhou 310018,China)

Abstract:Under the background of open innovation, companies need reasonable technology search mode to deal with current and future challenges. Existing studies describe technology search behavior in general and ignore the heterogeneity of different technology sources. Based on detail review of the prior classification mode of the enterprise innovation search, this paper clarifies the concept and function of technology search, and puts forward four kinds of enterprise technology search modes based on “time-content” double border by referencing to division of knowledge type with technology adoption life cycle model and epistemology. Subdivision of technology search mode can provide new ideas for the study on innovation-driven strategic choice of enterprise technology search and the construction of independent innovation ability.

Key words:open innovation; technology search; classification model; science-based technology; experience-based technology