新型城镇化背景下苏南历史文化名镇保护与发展模式研究

杜嫣

(江苏联合职业技术学院常州旅游商贸分院,江苏常州213032)

新型城镇化背景下苏南历史文化名镇保护与发展模式研究

杜嫣

(江苏联合职业技术学院常州旅游商贸分院,江苏常州213032)

摘要:文章梳理了苏南古镇形成及演变的经过与特点,分析了苏南历史文化名镇旅游城镇化发展过程中存在的问题及成因,结合党的十八大提出的新型城镇化发展理念和要求,将古镇的保护与发展放在统筹城乡发展、经济社会发展、人与自然和谐发展的框架中,提出了苏南历史文化名镇保护与发展模式,即“旅游先导、核心保护、产业升级、生态平衡”。

关键词:新型城镇化;历史文化名镇;苏南中图分类号:F590.31

一、研究背景

改革开放以来,经济的快速发展与城市的急速扩张使我国的城镇化率由1978年的17.9%增长到2013年的53.7%,为避免城镇化过程中对有价值的古村落造成破坏,自2003年起国家先后公布了6批中国历史文化名镇名村名录。苏南乡村以其独有的水乡风貌、独特的人文景观与悠久的历史文化,已有17座古镇列入保护名单。然而正是在城镇化背景下,出于对传统村落的眷恋,从周庄开始的古镇旅游热潮掀起,苏南的历史文化名镇先后走上了旅游城镇化的道路。党的十八大提出了新型城镇化的发展思路,发布了《国家新型城镇化规划(2014—2020)》,强调以人为本、四化同步,对于古镇传统格局保护、文化传承、生态文明、发展驱动力等方面均提出了新的思路和要求。在新型城镇化背景下,探索历史文化名镇的保护与发展模式,成为亟须研究的新的科学命题。

对于历史文化名镇的保护与发展历来是国内外学术界关注的热点,伯恩斯等对西班牙的传统古镇古莱亚的研究反映出,政府对新兴旅游地以及新型旅游活动的开发引导,对传统古镇旅游的可持续发展起到积极作用[1]。Moya以法国农业小镇commana为例,指出只有充分考虑旅游地传统文化以及历史发展过程中的各种社会关系,才能更好地进行文化经济的运作[2]。刘德谦强调保护古镇一方面必须保护它的原生性、完整性、真实性和多样性,以达到保存古镇的价值,另一方面必须十分注重古镇的空间布局保护,注意原有视廊和原有视野的保护[3]。王红探讨了旅游城镇化的概念、内涵与发展模式[4]。文剑钢等人以“关注民生”为前提,根据苏南现状,提出“化城入乡”“绿野分隔”“多核聚居”的新型城镇化与乡村风貌保护策略[5]。陈饶从生态学的角度分析了苏南古镇规划建设中的水生态适应性对现今城镇营造的借鉴性[6]。从现有研究来看,国内外学者多选择历史文化价值高的案例地为研究对象,主要进行旅游城镇化的现象性描述与理论性探讨,更多的研究关注旅游地居民人地关系,古镇原生性、完整性的保护等问题。对于苏南地区古镇的研究多围绕水乡特点,注重乡村风貌的保护。但对于苏南历史文化城镇发展脉络的系统性研究较少,将历史名镇的旅游城镇化与新型城镇化相结合,提出平衡经济发展与古镇保护的有效模式的研究相对缺乏。

二、研究区概况

苏南地区地处长江三角洲核心区,与苏中、苏北相对,主要包括五市,即吴语地区的苏州、无锡、常州及江淮官话的南京与镇江。苏南地区地势,东部与中部总体上均为低平,为坦荡的太湖平原,存在着少数孤立的山丘,大部分地区河道纵横,尤其是东部太湖平原的河网最为密集,湖泊众多,地处亚热带季风气候区,气候条件温暖湿润。

早在春秋战国时期,吴太伯在苏南地区的梅里(今无锡梅村)建城立国(约公元前1212年左右),人类开始定居,从事农业耕作、畜牧等活动;东汉以后,尤其唐宋时代,由于水利、水运等得到大力开发,太湖为中心的平原地区成为适宜的农耕区,大量人口迁居于此。明清时期,太湖平原水土肥沃,地形平坦,成为全国重要粮食产区[7]。

苏南地区素来被称为“鱼米之乡”,优越的自然历史条件使它成为我国近代民族工业的发祥地,近年来苏南地区更成为我国现代化建设的先导地区,为我国经济最发达的地区之一。目前苏南地区面积约2.8万平方公里,2013年人口达3 310.81万,GDP总值为3.64万亿,占江苏省约60%,人均地区生产总值为11万元,为苏中、苏北的两倍,城镇化率达73.7%[8]。

三、苏南古镇的历史沿革与分布

(一)苏南古镇的演变与特征

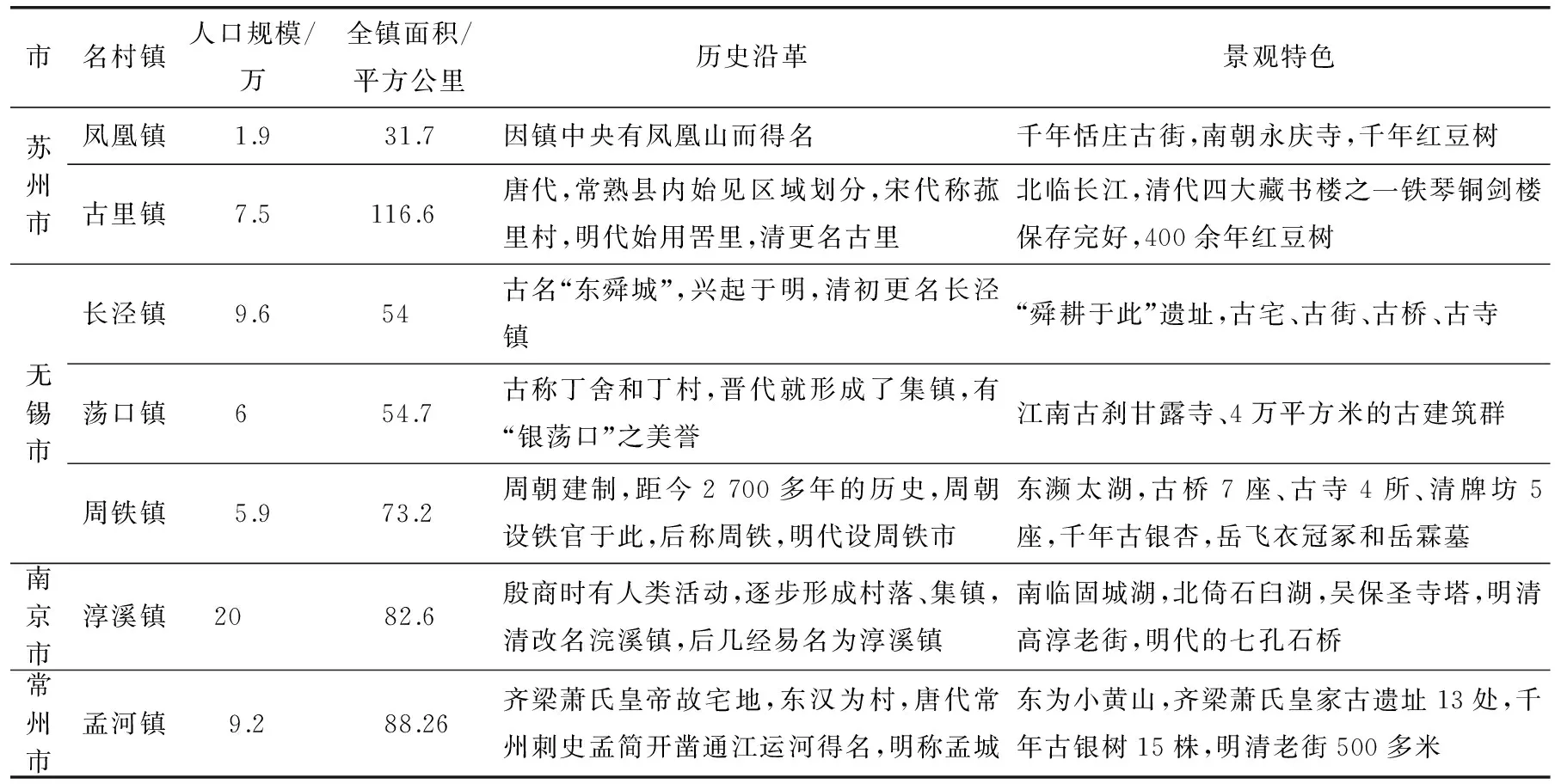

根据第六次国家级历史文化名城名村名镇统计,江苏省共有27个历史文化名镇,其中苏南地区为18个。一些历史古镇早在春秋战国时期便开始建立,时至今日许多古镇均保留了传统的历史风貌,形成了不同的景观特色(见表1)。

表1(续)

(二)苏南古镇的形成与分布

苏南古镇的形成与其独特的自然地理环境密切相关。以茅山山脉为界,其东部为太湖平原,西部为宁镇丘陵,太湖平原河网纵横,湖泊棋布,古京杭运河以及长江纵贯其中,便利了交通运输、商贸活动的交流,各村镇依水成市、因水成街是苏南历史村镇一大特色,尤其是以太湖流域作为便利的灌溉通道,从而使得古镇的分布多呈沿湖、沿河集聚布局。

苏南古镇的形成与当地特色的人文环境密切相关。苏南作为吴文化的发源地,早在旧石器时代,太湖的三山岛就已有人类活动,并产生了早期的先吴文化;商代末期,太伯、仲雍南下东奔,将中原商周文化扩散至太湖流域,并与当地文化相互渗透、融合,形成吴文化雏形;吴文化以春秋建都姑苏的吴国作为基本型制,以吴方言为语言文化特征,以太湖附近的苏锡常为中心地带的文化圈,经东周、春秋、战国、秦汉、魏晋南北朝的进一步发展,及隋、唐、宋、元历代发育,至明代达到高峰。清代后,中国出现资本主义萌芽,吴文化从传统定式向现代方向转型并发展至今。一种文化形态能够长期稳定存在,需要一种贯穿其中的核心精神引导。水成为了吴地居民和吴文化赖以生存的物质精神要素[9]。山环水绕的地理环境使得精致、清雅的吴文化延续至今。文化与地理环境密切相关且紧密结合,形成了独具特色的古镇风格。

自然地理环境因素在历史村镇变迁中具有不可创造和不可替代的作用,根据地理背景的改变以及历史更迭,苏南历史村镇的发展经历了三个历史阶段:夏商周至秦汉初期发展阶段,经济以农耕为主,村落由围绕太湖流域集中分布发展到后期沿河流向周围扩散;魏晋至唐宋时日趋扩展阶段,京杭运河开通,三次人口大迁移等,使得苏南备受关注,城镇发展迎来小高潮;明清到民国成熟稳定阶段,城镇体系逐渐显现,商贸气息浓重,私家园林雨后春笋般展露。

四、苏南历史文化名镇的城镇化发展

改革开放以来,经济的快速发展与城市的急速扩张使我国的城镇化率不断提高,苏南各古镇伴随着整个“苏南模式”“新苏南模式”的城镇化进程经历了30多年的发展变化。历史文化名镇的城镇化建设与发展往往会催生出保护与发展、传承与创新、延续与变革等多对矛盾体。

(一)存在的问题

1.产业结构与生活方式变迁

城市化的进程给建立在传统农耕经济基础上的苏南古镇带来了巨大变化。一方面,产业结构发生巨大变化,经济增长不再依赖传统农业,有利于农业耕种的水陆条件失去优势,原有的农耕经济逐渐被第二产业、第三产业所替代[10],农业土地发生流转,转向工厂、商贸、旅游、建筑等用地,古村落乡土面貌发生改变。另一方面,快速发展的古镇旅游业,带来了居民生产、生活方式的转变,生活需求与生活空间的拓展,也对古镇的空间形态产生了根本性影响。与此同时,大量外来游客的介入,也破坏了当地居民生活的原真性和私密性。

2.古建筑与历史风貌退变

随着时间的推移,古镇范围内空间布局完整、样式传统、地方历史文化特征明显的历史建筑和文物建筑逐渐减少。一方面,古建筑的修复与维护上,随着传统建筑材料与建筑工艺的流失,古村落建筑面貌逐步退变[11]。与此同时,建筑材料、色彩、形制规模等方面失去了对传统礼法的遵守,建筑文化内涵也随之缺失。另一方面,传统古建筑在居住、贸易、交通、公共服务等多方面的功能性已经远远不能满足古镇内居民现代生活的需求。古镇区老房子更多的被放弃,外围良好的环境和优越的设施对居民有较大吸引力,新建公共建筑和外围独立别墅不断蚕食古镇区,人口流动对古镇区空间肌理产生重要影响。

3.古河道结构与功能改变

河湖交错、水网纵横是苏南古镇最大的特点。河道两岸民居高低错落,码头石埠错落有致,形成一幅“人家尽枕河”的民俗风情画卷,体现了独具特色的江南水乡风貌,也是江南古镇最具吸引力的旅游资源。但随着城镇化的加速发展,镇区面积向外扩延,对河道的改造力度加大,尤其是陆路交通对水路交通的替代,使得临河而居、沿河而市的居住模式受到冲击,古河道的结构功能随之发生变化。此外,城镇化政策带动乡镇工业企业繁荣,而镇区内部市政设施较为缺乏,工业生产的污水、居民生活污水等对周边河道也造成一定破坏。

4.交通运输方式转变

城镇化刺激新区建设速度加快,机动交通发展的需求随之高涨。新旧城区之间快速路建设,内外可达性的提高,使得镇区内部桥梁、街巷的人流、车流承载量加大,人车混行,拥挤不畅。传统街巷的拓宽则势必会破坏传统街巷的空间格局和肌理,古镇区被现代道路划分为几个独立的片区,历史风貌难以维持。

(二)原因分析

快速城镇化的趋势下,城镇建设更多以实用性和功能性为导向,古镇建设则更注重意象和自然性,现代城市发展和历史古镇延续之间存在三方面的矛盾。

1.用地空间的矛盾

随着经济水平的提高,居民的居住条件和生活需求改变,住宅宽敞私密性强,道路宽阔,现代标志性建筑和时尚的环境小品等元素不断增多,古镇小巧、顺地形水脉而建的住宅难以满足现代需求。城镇化推进对村庄生存空间的挤压造成了保护与发展的困境[12]。人口增加迅速,人民生活需求提高,许多砖木结构的历史建筑多已超过其使用年限,结构破损,设施陈旧,使用价值较低。同时,古镇内部道路狭窄,人与机动车混行问题严重。古镇居民外迁普遍,原有民居被重建或改建,使得古镇建筑风貌逐步丧失。随着外部交通、行政区划、经济的发展,外围开发区、别墅区对古镇区的蚕食,古镇区处于新镇区的包围之中。如古里镇在2005年底镇区面积达2.2平方公里,古镇区完全被新镇区所围合,古镇的外部开敞空间、山水脉络格局以及空间肌理受到严重影响[13]。

2.原真性延续与旅游发展追求经济效益之间的矛盾

古镇旅游的经济效益促使更多的以旅游开发为目的的古镇保护行为出现,这种保护方式有多方面的漏洞。首先,大多只是表象保护,如历史建筑、古物的仿建,外观修缮等;其次,不顾当地承受能力过度开发,使古镇的环境、交通、文物等产生系列问题。同时,古镇原始居民的日常生活毫无保留地展现在游客面前,传统的生活私密性和原真性受到干扰。

3.规划保护实施与意识、体制之间的矛盾

古镇本地居民对古镇保护意识较为薄弱,文物法规认识较为缺乏,不会刻意去对历史文化和传统建筑进行继承和保护,加之地方政府的监督不到位,许多保护规划不能够顺利实施。

五、苏南历史文化名镇保护与发展模式建议

古镇作为历史发展的物质景观与现代景观相对照,是自然与人文要素的统一体,作为历史文化的载体与现代文明相碰撞,古镇不仅是旅游休闲地,而且是宜居、令人向往之地,“江南水乡”是对苏南居住环境的概括,更是当地居民对生存环境需要的真实体现。传统的宛自天成、亲山近水的自然居住追求与现代以实用性和功能性为导向的城市建设,如何达到更好的平衡,如何使历史村镇传统风貌与现代生活相协调,如何合理保护与开发古镇,如何在城镇化发展的洪流中维系这一重要的历史文化资源等是值得思考的问题。

(一)历史文化名镇的保护理念

作为经济发达、城镇化水平较高的苏南地区,历史文化古镇的保护理念不能仅停留在古镇物质空间保护的层次,而要依托整个经济社会发展的大环境,将古镇保护放在统筹城乡发展、经济社会发展、人与自然和谐发展的大框架中[14]。

(二)历史文化名镇的发展模式

秉承新型城镇化发展思路,以古镇资源禀赋与发展演变为依据,提出苏南历史文化名镇保护与发展的模式为:旅游先导、核心保护、产业升级、生态平衡。借助历史文化名镇吸引人气发展旅游,以旅游业为先导助推城镇化发展进程。严格保护古镇核心区建筑风貌,并通过改善内部设施与功能留住古镇居民,进一步实现当地人文风貌的延续与保护,合理规划调整旅游产业结构,将单一性的旅游商业向综合性的旅游休闲产业、观光体验型农业升级转化,深度开发生态经济,保护、恢复江南水系环境,走上一条个性鲜明、集约高效、社会和谐、环境友好、城乡一体、科学发展的城镇化建设道路。

1.优先发展旅游业,实现旅游城镇化——旅游先导

新型城镇化,必须有产业支撑[15]。一方面,历史文化名镇独特的自然、人文资源禀赋,对于城镇化程度较高的苏南地区具有极大的旅游吸引力,城镇化的脚步越快,都市人群亲近自然、回归乡土的需求就越强烈。另一方面,苏南地区发达的经济也为旅游业的发展奠定了雄厚的基础,旅游业作为古镇发展的先导产业甚至是战略支柱产业成为可能。随着古镇旅游的发展,旅游产业的带动作用凸显,旅游产业链的形成与完善推进了古镇产业结构的优化升级,同时促进了农村的基础服务设施的完善,推动了古镇城镇化的发展。

旅游城镇化较好地符合了新型城镇化发展的思路与要求,主要表现在以下几个方面:

(1)产业联动性强。旅游产业最大的特点就是产业链长、综合性强、关联度大。随着旅游业的不断深入发展,旅游经济部门已经极大地突破了传统旅游业的范围,新型行业不断涌现,与其他产业的融合不断加深,形成了一个泛旅游产业群。根据联合国统计署测定:旅游业能带动的行业产业多达110个。古镇旅游区逐渐构建消费经济链并促进形成相关产业的聚集,从而带动整个古镇经济社会的全面发展。

(2)资源利用率高。江南水乡的自然环境与文化氛围本身就是旅游资源,无需刻意营造,并可持续多次利用。旅游业发展所依托的这一资源利用率高,开发成本低,发展旅游业远胜于发展能源、化工、建筑等工业产业。另外,旅游活动是一项审美活动,旅游本身就是对美的追求,发展旅游业就必须保护环境、美化环境、改善环境,实现人与自然、人与社会和谐相处。

(3)就地城镇化。苏南古镇最大的吸引力并不是“死”的古镇建筑,而是“活”的水乡生活。这就要求古镇要有人气,能较好地保留原来的生产生活关系,能维持较好的邻里关系和民俗风貌。以旅游业为依托,古镇居民有更多机会从事传统工艺、技艺,最大程度地维持传统生活状态、保留原本的生产生活方式,并以旅游产业集聚带动人口集聚,居民可以就近择业,居无迁徙,从而实现就地城镇化,形成人居模式最贴近乡村的新型城镇[16]。

2.保护古镇的物质与社会文化空间——核心保护

古镇旅游产品的开发是以当地的农村文化、农村环境、农村生活为基础的,传统风貌的存留与传承是古镇旅游的核心吸引力。古镇的保护与发展在理念上,要把对现代城市规模、城市风貌的追求转化为对城市理念与城市功能的理解。将先进的现代文明融入古镇日常生活,将现代文化渗透到传统文化之中,将乡野村落的生态关系作为城镇空间结构的基本要素来看待,从而形成自下而上、由内而外、重内涵轻外观的城镇化发展态势。

依据城市设计的理念对古镇的历史建筑、空间格局、水网系统、传统街巷等古镇的典型空间要素进行详细梳理,加强重点历史文化保护区域的规划与设计,维持水乡古镇尺度宜人、色彩淡雅、轮廓优美的精致空间属性与特色,提升古镇区的整体历史风貌。要让古镇文脉得以延续,形神兼备地保护古镇[17]。古镇依然要最大程度上发挥其居住功能,对其建筑及物质空间的保护应当与社会生产、生活空间的保护紧密结合,古镇区内的商业设置既要满足旅游需求,同时要满足居民日常生活所需,避免出现将古镇进行“博物馆”式的保护的情况。

历史文化名镇不仅以大量的古建筑以及悠久的历史文化而闻名,更以大量的非物质文化遗产作为特色,独特的地方曲艺文化,民间节庆习俗,民间传统工艺、技艺等,生动形象地反映了古镇文化传统,具有较高的文化价值。因此,物质空间的保护还要与非物质文化遗产保护相结合,搭建传统文化发展平台,构筑文化活动空间,实现传统文化的保护与发展。

3.转变三产发展思路,扩宽发展途径——产业升级

第一产业由传统农业转型新型农业,转变单一的农业耕种模式,培育观光农业和休闲农业,并结合生态农业注入参与式农家体验游,提升外来游客的参与性。

走特色工业化道路,合理规划建设新型工业基地,如周庄的传感器产业基地,引导上下线产业链条式发展,形成产业特色链;同时严格控制产业项目的实行标准,对引进和发展的项目从科技层次、投资强度、产业水平、生态环境影响和城镇功能契合多方面综合衡量。把“集约、智能、绿色、低碳”原则贯彻到工业化过程与行动中。

第三产业主要涉及旅游业和房地产业的优化。旅游业以降低游客的商业化感受和提升旅游文化内涵为主,视野延伸到古镇核心区外围,开发特色农庄和体验自然田园风光,集农耕文化、教育展示、民俗活动于一体,为游客提供不同于古镇游的多维度视觉、知觉农业景观体验。同时,依托古镇特色文化,开发具有地方特色的工艺品、旅游商品特色产业等。房地产产业的规划整合主要涉及对现有民宿进行统筹,整合资源,打造文化客栈群,同时在景区周边打造精品水乡特色酒店项目等。

4.保留水乡特色,发挥水系生态效益——生态平衡

古镇的建设与发展可以秉承我国“天人合一”“取法自然”的城市设计理念,构建“乡野—村落—城镇”自然、人文环境和谐统一的新型生态化城镇体系。

苏南古镇自古因水而生,傍水而建,如周庄的井字格局便是水系环境的营造。因而,古镇区建设要注意从视觉、环境承载量等方面出发,保障充足的蓝线,兼顾生态宜居需求。以古镇内外的河道、水系等为古镇空间的蓝色基地,与古镇江南水乡的历史文化风貌交相呼应,体现出与钢筋水泥建造的现代化城镇大相径庭的整体风貌。

在古镇具体的规划建设中,要加强对整个苏南网络状水系的梳理,将各类新增建设用地嵌入水中,并以水为骨架,充分发挥水体的生态效益,保障传统水乡生活方式的延续。道路建设尽量以少更改走向和跨越水体为原则,减少对水土环境的污染和破坏。从而使历史风貌与水乡风貌整体保护的总目标得以实现。

[参考文献]

[1]URNS P M,MONICA M S.Local perceptions of tourism planning:the case of Cuellar,Spain[J].Tourism Management,2003,24(3):331-339.

[2]MOYA K.Rural cultural economy:tourism and social relations[J].Annals of Tourism Research,2001,28(3):762-783.

[3]刘德谦.古镇保护与旅游利用的良性互动[J].旅游学刊,2005(2):47-53.

[4]王红.城镇化的分析[J].经济问题,2009(10):126-128.

[5]文剑钢,文翰梓.新型城镇化的基本问题探讨:以苏南城镇化与乡村风貌保护为例[J].现代城市研究,2013(6):9-19.

[6]陈饶.苏南传统村镇规划之水生态历史经验研究[J].江苏城市规划,2013(6):6-10.

[7]温铁军.解读苏南[M].苏州:苏州大学出版社,2011.

[8]江苏省统计局.江苏省统计年鉴:2014[J].北京:中国统计出版社,2014.

[9]王卫平.吴文化与江南社会研究[M].北京:群言出版社,2005.

[10]仇保兴.保护利用传统村落势在必行[J].今日浙江,2012(16):12-13.

[11]冯骥才.传统村落的困境与出路:兼谈传统村落是另一类文化遗产[J].民间文化论坛,2013(1):7-12.

[12]“加快公共文化服务体系建设研究”课题组.城镇化进程中传统村落的保护与发展研究:基于中西部五省的实证调查[J].社会主义研究,2013(4):116-28.

[13]蔡志旭.快速城镇化背景下的江南历史文化古镇保护与发展:以常熟市古里古镇为例[J].建筑与文化,2010(4):83-85.

[14]新玉言.新型城镇化:理论发展与前景透析[M].北京:国家行政学院出版社,2013.

[15]王建.城镇化与中国经济新未来[M].北京:中国经济出版社,2013.

[16]朱宇.中国的就地城镇化:理论与实证[M].北京:科学出版社,2012.

[17]曹昌智.中国历史文化名城名镇名村保护状况及对策[J].中国名城,2011(3):20-30.

责任编辑:庄亚华

doi:10.3969/j.issn.1673-0887.2016.03.023

收稿日期:2015-10-21

作者简介:杜嫣(1983—),女,讲师。

基金项目:2014年度江苏省“省社科应用研究精品工程”立项课题(14SWB-121)

文献标志码:A

文章编号:1673-0887(2016)03-0093-07