魏晋南北朝绘画地理格局研究①

赵振宇(天津美术学院 史论系,天津 300141)

魏晋南北朝绘画地理格局研究①

赵振宇(天津美术学院 史论系,天津 300141)

[摘 要]本文以魏晋南北朝时期的画家、墓室壁画、石窟壁画、寺院壁画,这四项绘画要素因子的分布复原为基础,进而探究该时期的绘画地理格局。经过统计,发现北方绘画地理分布范围很广,但最为密集的是青徐兖豫司雍、河北及河西三个区域。其中青、徐、兖、豫、司、雍六州之地,即黄河中下游流域绘画要素分布最为密集,并在全国占有重要地位。而就南方的绘画发达区域而言,它分别位于长江下游的太湖流域与中游的江汉平原。其中以太湖流域为中心的江东地区最为显著,该地区一跃成为全国绘画地理分布最为密集的一个区域。由此整个长江中下游流域得以与北方黄河流域交相呼应,并呈鼎足之势。此时大一统的局面被打破,南北绘画分途发展,值得思考的是怎样看待这一时期区域绘画的发展状况。北方的发展虽然是曲折的,但仍有其恢复与振兴的一面,加之其传统优势,便不能轻言其是落后的。而南方的发展虽然是极其显著的,但它的局限性也颇为明显,就整个南方区域绘画发展的深度与广度来讲明显是不及北方的。因而,在判断这一时期的全国绘画重心是否南移时,我们要尽可能地做出全面的评价,不能执之一端。

[关键词]魏晋南北朝;绘画地理格局;绘画重心

“中国古代历史上有这样一种现象:辉煌的文治武功尽管多出现于国家统一时期,但是地方经济的发展在分裂时期有时也颇为显著。……按照这个道理,我们可以理解长江以南经济、文化开始取得突破性的进展,不是在统一的秦汉时期,而是在分裂的六朝。梁宋之际南方腹地豪霸纷纷出现,正是南方在分裂时期发展较快的一种反映。从这里看来,我觉得分裂时期的历史并非没有积极意义可寻。”[1]

上述是田余庆先生对魏晋南北朝史研究的倡导与重要性的强调,这里仅仅指出的是一种现象,并未揭示其背后的深层动力与原因。但以此作为我们对魏晋南北朝时期绘画地理格局研究的开篇予以重申,是颇具启发意义的,同时也道出了这种研究的价值所在。魏晋南北朝绘画在地理上的表现引人注意,大一统王朝统治中心的消散和地方经济与文化的相对独立性,使这种区域性的表现较大多一元王朝更为鲜明。尤其是南北朝时,“南北对峙,约百七十年。我国学术,大受其影响;绘画亦有南北自成风气之观”。而究其原因正如郑午昌所言,“南北两朝,划然分立,南朝以长江流域为地盘,北朝以黄河流域为地盘。……故当时绘画,因地理民族之不同,亦隐然各驰其道。”[2]其实这就是所谓的,“若论衣服、车舆、土风、人物,年代各异,南北有殊。”“其或生长南朝,不见北朝人物,习熟塞北,不识江南山川,游处江东,不知京洛之盛。”[3]张彦远指出的便是这种情形。要窥探魏晋南北朝绘画的地理特征,可以通过多种的角度与手段来介入,而本文以揭示当时的绘画地理格局为目的,就要从最为基本的各种绘画要素的地理分布复原开始。

一、魏晋南北朝绘画要素的地理分布

西汉武帝创秘阁开皇家收藏的先例,到东汉时,明帝置尚方画工,创“鸿都学”为画院之滥觞,由此提高了书画的社会地位。应该说较之西汉,东汉绘画,已经由宫廷走向社会,已有文人名士从事画艺,如张衡、蔡邕、赵岐等人。而进入三国以来,文人士夫染指绘画者日众,有如郑午昌所言:“自汉以来,能绘事者已不尽为工匠,魏晋士夫之以画名者,据可考而言,不下数十人。虽不及后世之盛,以比秦汉,则已有空前之观。”[2]上层人士的介入,使魏晋南北朝时期名见经传的画家人数陡增,虽然比之后代的记载仍较为疏散,但足以构成研究该时期绘画史不可缺略的一环。墓室壁画在汉代已经普遍流行,而且在创制和描绘上也已发展得相当完善。魏晋南北朝时期的墓室壁画在规模上已不如汉代,但其发展在继承了汉代表现方式的同时,也形成了独有的面貌,而且在不同时期和地域的墓葬表现中均表现出很强的差异。虽然目前大多数该时期壁画墓的发掘报告尚未正式发表,但相关的资料积累已经较为丰富,足以反映这一时期壁画墓的基本情况。佛教美术的充分发展是魏晋南北朝绘画研究中最为突出的一个问题,无论是石窟壁画,还是寺院壁画均对后世美术的发展都产生了巨大影响。而当时可谓是“石刻造像,弥山满谷;佛寺画壁,层出不穷”[4]。正如郑午昌所说:“南北朝时绘画盛行于国内者,佛教画也,其传流于国外者,亦佛教画也。”[2]魏晋南北朝时期的石窟壁画依然可以从今天西北地区的石窟遗存中感受其精美的制作。寺院壁画则早已泯灭而不得见,但是通过文献的记载,我们仍可想见当时寺壁绘画的恢弘以及众多名家能手参与创制的繁荣景象。上述所涉及的魏晋南北朝时期的画家、墓室壁画、石窟壁画、寺院壁画,即是我们在揭示魏晋南北朝绘画地理格局前必须着力复原其地理分布的四项绘画要素。

(一)魏晋南北朝画家的地理分布

张彦远《历代名画记》的“叙历代能画人名”中,所载魏晋南北朝时期的画家情况分别为:魏四人、吴二人、蜀二人、晋二十三人、宋二十八人、南齐二十八人、梁二十人、陈一人、后魏九人、北齐十人、后周一人,[3]总计一百二十八人。据《佩文斋书画谱》中“画家传”所记,补《历代名画记》未录画家,其中蜀一人、晋五人、后凉一人、宋一人、南齐二人、陈二人、魏一人、周一人,又得十四人。[5]这样本文最后总计得到魏晋南北朝画家一百四十二人,应与文献中所能见到的当时画家总数相差无几。经进一步统计,不包括外国画家,魏晋南北朝时期有籍贯可考者六十二人,而其在当时的具体分布情况如下:

(三国时期)①三国行政建制说明:自东汉末、三国开始,州郡县三级制基本定型。三国时州辖郡、国,而吴、蜀只有郡,无王国。其中魏十二州、蜀一州、吴三州,全国总计十六州,具体情况可参见谭其骧《中国历史地图集》以公元262年魏(景元三年)蜀(景耀五年)吴(永安五年)的疆域政区形势。·9人

司州:河南尹,洛阳2人(曹髦、吴王赵夫人)

弘农郡,华阴1人(杨修)

豫州:沛国1人(桓范)

徐州:琅邪国,阳都2人(诸葛亮、诸葛瞻)

幽州:燕国,蓟县1人(徐邈)

扬州:吴郡,吴兴1人(曹不兴)

益州:蜀郡1人(李意其)

(西晋时期)②西晋行政建制说明:西晋地方行政区划仍为州郡县三级,王国同于郡,全国总计十九州,这里依据谭其骧《中国历史地图集》西晋太康二年(281)的疆域政区进行画家籍贯的定位。·2人

豫州:颍川郡,颍川1人(荀勖)

谯国,銍县1人(嵇康)

东晋以来,地方政治上出现了所谓“吴邦而有徐邑,扬境而宅兖民,上淆辰纪,下乱畿甸”[6]即因安置北方移民而置侨州郡县的后果。东晋十六国以及南北朝时期,南北中国长期处于一片混乱之下,州郡制度的置、废、改、并,已非出于地方管理和需要,已完全由战争局面变化和人民迁徙所决定。[7]而这种行政区划上的混乱局面直至隋的统一才最终解决。以下画家籍贯分布依据谭其骧《中国历史地图集》东晋十六国·南北朝时期所画疆域形势、州、郡治所和州界进行定位。

(东晋时期)·17人

河南郡,洛阳1人(司马绍)

陈留郡,圉县1人(江思远)

不详1人(范宣)

陈郡,阳夏2人(谢稚、谢安)

谯郡,銍县3人(戴逵、戴勃、戴颙)

琅邪郡,临沂3人(王廙、王羲之、王献之)

太原郡,祁县1人(温峤)

晋阳1人(王濛)

雁门郡,楼烦1人(释惠远)

扬州:义兴郡1人(康昕)

晋陵郡,无锡1人(顾恺之)

丹阳郡,句容1人(葛洪第三子)

(南北朝时期)·34人

吴郡9人(陆探微、陆绥、陆弘肃、顾宝光、陆杲、张僧繇、张善果、张儒童、顾野王)

丹阳郡,秣陵1人(陶弘景)

不详1人(刘系宗)

南兰陵郡5人(萧绎、萧方等、萧大连、萧贲、萧放)

南郡,江陵2人(宗炳、宗测)

陈郡,阳夏5人(谢庄、谢灵运、谢惠连、谢约、袁昂)

不详1人(殷倩)

荥阳郡,阳武3人(毛惠远、毛惠秀、毛稜)

济南郡,东魏1人(祖班者)

琅邪郡,临沂1人(王微)

乐安郡,博昌1人(蒋少游)

彭城郡1人(刘瑱)

中山郡,北平1人(冯提伽)

渤海郡,蓚县2人(高遵、高孝珩)

依据上述分布情况,我们可对其做进一步的阐述。首先,三国时期有籍贯可考的画家仅为九人,其中七人均位于北方,且集中在中原的司、豫、徐三州之地,江南的吴地与西南的蜀地分别只有一人。所以说,虽然东汉末年,中原的洛阳以及青徐兖豫一带受战乱影响,经济凋敝,人口流散,但曹操早在建安元年就在许昌附近屯田,以后又广泛推行,以致社会经济有了相当的恢复,出现了“百姓勤农,家家丰实”[8]的小康局面。因而北方原有的文化发达区得以恢复,在画家的分布上仍然占据优势。南方虽然在分布上处于弱势,但在具体表现中却有差异。这里由于蜀汉在三国时最为弱小,因而在文化发展上比同时期的江南要逊色许多。吴地虽仅出画家一人,但吴郡之曹不兴作为三国时的代表画家,他不仅是“中国佛像画的始祖,同时也是画家享盛名的第一人”[9],其善画亦有吴中“八绝”之称[10]。东汉末,大批士人避乱吴地,加上本地文化的发展,使得孙吴人才济济,大有与中原抗衡之势。如俞剑华所言:“画家之产地,亦渐由黄河流域而移至长江流域,自曹不兴后,江浙一带画家渐露头角矣。”[4]

西晋有籍贯可考画家仅为两人,均出于豫州。西晋统一之后,社会经济与文化得到恢复,而其绘画发展也在三国原有格局之上继续发展,北方的中原与江南的三吴之地最为发达,可惜在画家的分布上难以充分印证。东晋时的情况则较为特殊,其有籍贯的画家总计十七人。虽然北方该时期几乎无知名画家留于史籍,但上述十七人仅有三人出于以太湖为中心的江东,其他均来自北方地区,且仍产自北方传统的发达之地,即青徐兖豫地区。东晋南朝是江南经济与文化发展速度较快的时期,但据相关学者研究,仍不能否认自永嘉之乱后,北方移民中多有宗室贵族、官僚地主、文人学者,其社会地位、经济实力、文化水平高于常人的很多,所以在南方所起的作用远远大于他们所占的人口比例。而且这说明在南朝的政治、军事、经济、文化、艺术各方面起主要作用的还是北方移民。[11]这样我们看到诸如司马绍、谢安、王羲之、王献之、戴逵这些北方的宗室、官僚、文人中的善画者皆是北方移民。但他们都已在南方定居,而经由这些人的影响,再加上南方自身的发展,当时的扬州就像杜佑所描述的:“永嘉以后,帝室东迁,衣冠避难,多所萃止。艺文儒术,斯之为盛。今虽闾阎贱品,处力役之际,吟咏不辍,盖颜、谢、徐、庾之风扇焉。”[12]东晋的扬州是以京师建康、三吴、会稽为中心的苏南浙北地区。以该地区为代表的江南绘画已经崛起,其进步足以使之与北方相提并论,而到南朝时则表现得更为充分。

南北朝时期画家分布的局势颇为明朗,南方的一些地区经过从三国的孙吴到东晋的发展,在此时与北方已经形成鼎足之势。该时期南北画家在数量上势均力敌,分别为南方十八人,北方十六人。从具体的分布形势上看,南方画家集中于南朝统治的重心,即以太湖流域为中心的江东地区,以吴郡、丹阳、南兰陵三地最为密集,而另一个出产画家的地方则是位于江汉平原的江陵。从北方的分布形势来看,出画家较为集中的陈郡、荥阳、济南、琅邪、乐安、彭城等郡仍属青徐兖豫所辖之地。但实际上,北方所产画家中仅蒋少游、高遵、高孝珩、冯提伽为北朝人,其余十二人均已客居南朝,考虑到这种情况,北朝的整体画家实力就要大打折扣了。南方绘画实力在此时的显著提升与区域上的表现,和该时期南方的发展情况基本一致,沈约《宋书》讲:“江南之为国盛矣,虽南包象浦,西括邛山,至于外奉贡赋,内充府实,止于荆、扬二州。”[13]南朝农业经济的发达之地位于长江下游的三吴之地与中游的江汉平原,两地分别为当时的扬州与荆州所辖,这里不仅是当时经济水平最高的地区,南朝的画家也均出自这里。如郑午昌所言:“故南北朝画家之最有关于我国画史者,如陆探微、张僧繇等,皆吴中人。则当时图画在长江流域 —— 江南 —— 发达之情形,亦可见之。”[2]上述分析仅就魏晋南北朝时期的画家分布而言,要想对该时期绘画地理分布态势有通盘的了解,就必须同时掌握其他相关绘画要素的分布情况。

(二)魏晋南北朝壁画墓的地理分布

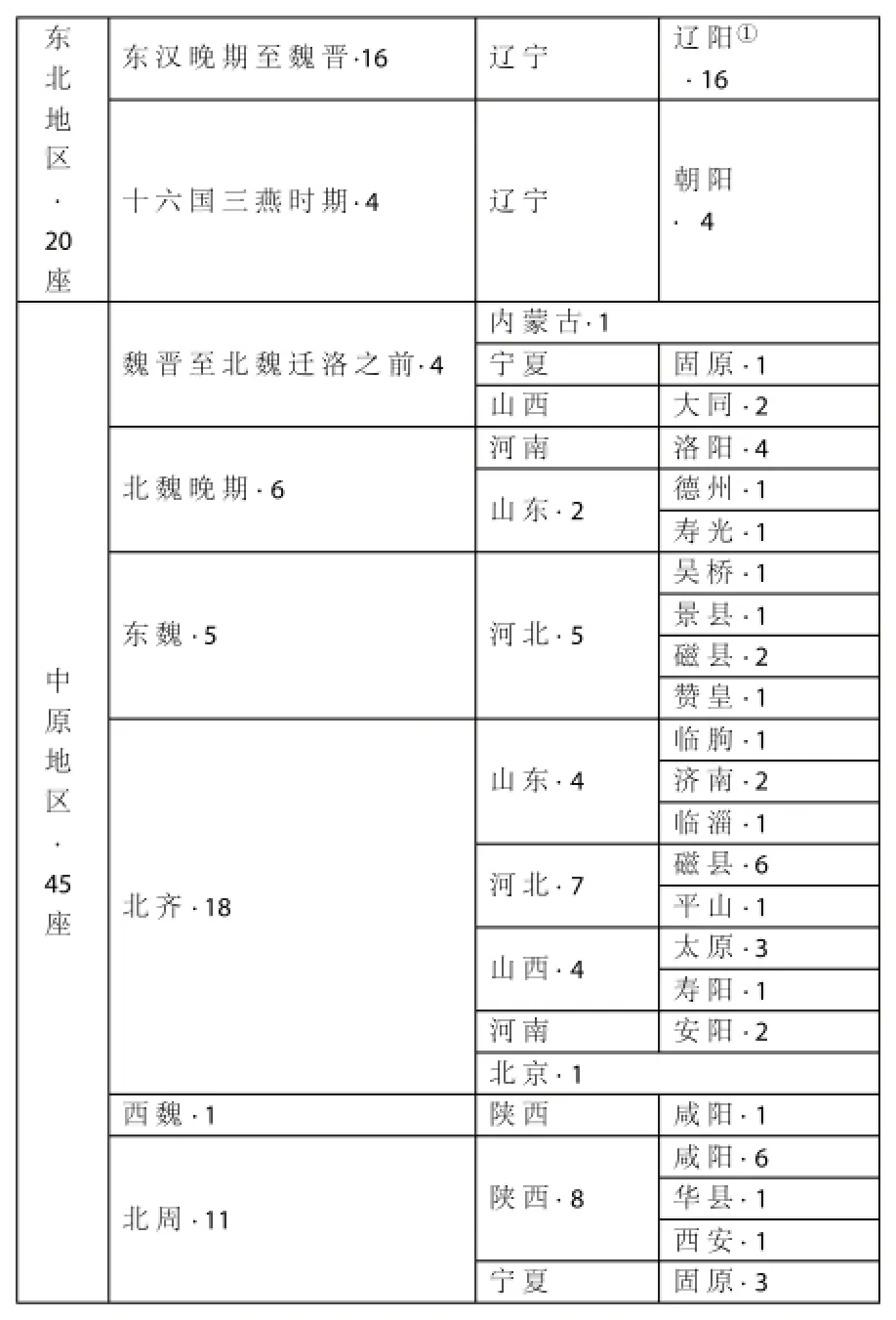

魏晋南北朝时期的壁画墓分布广泛,表现形式与内容多样,而且不同时期、地域以及等级的差别都很明显。目前对于该时期壁画墓资料的累积已经较为丰富,但是如杨泓指出:“对魏晋南北朝壁画墓进行更全面深入的研究,还存在很大困难,特别在基本资料方面,几乎是所有重要的壁画墓的正式考古发掘报告均为发表,仅据发掘简报实难深入研究。”[14]因此,现阶段的研究虽可反映出这一时期壁画墓的基本情况,但在深入与细微程度上还明显不足。目前郑岩的《魏晋南北朝壁画墓研究》是有关这一专题对考古与文献资料占有最为详尽且较为系统的全面梳理,本文根据该书对魏晋南北朝壁画墓分区与分期研究中所列举的壁画墓制成表1。经过整理与统计,魏晋南北朝时期壁画墓总计一百三十二座,这里北方地区有一百一十二座,南方仅为二十座。表中所显示的分布情况是按照郑岩对魏晋南北朝壁画墓的考古学分区展开的,依据这种分区,再结合当时特定的历史环境,以下论述将解析各区域内部的具体分布态势与表现。

东北地区的壁画墓主要集中于辽东的辽阳与辽西的朝阳两地,总计二十座。首先,从辽阳的情况来看,这里在汉代为辽东郡治所襄平治地,该地区的壁画墓从东汉晚期持续到西晋时,一共十六座。其背后历史因素,就可知这一时期该地区壁画墓的密集分布并不是一个偶然现象。东汉时期的中原文化向周边地区扩散,辽东一带已经有了发展,至东汉末则出现了如李敏、李胤等文士。中平六年,公孙度出任辽东太守,而后逐渐割据辽东,在该时期当地局势较为稳定。而公孙度出身文人,仿照汉朝建立了一套制度,此时中原战乱,辽东便成为了青虞流民的一个聚集地,由此也促进了当地文化的发展。但该地区文化并未长久保持发展的态势,此后“中国少安,客人皆还”[15],辽东文化逐渐萧条。迄于西晋仍不见复苏迹象,直至十六国的慕容氏再次割据此地,才出现了新的繁荣,而其中心也随之转移到了辽西的朝阳地区。朝阳在魏晋时即属昌黎郡,东临辽东郡,到十六国时期这里长期为鲜卑慕容氏所建立的政权统治。慕容皝在大棘城建立前燕,后又迁都龙城,后燕和北燕也均前后定都龙城,而棘城、龙城均属昌黎郡辖地,即今辽宁朝阳地区。由此可见,东北地区魏晋十六国壁画墓在分布时间与区域上,和当地特定时期的历史发展状况是吻合的。

中原地区所发现的壁画墓以北朝时期的为主,而这里的中原区范围实际上包括了除东北与西北以外的北方广大区域,其中心则位于黄河中下游流域。本区曹魏至十六国时期的壁画墓十分少见,到北魏前期发现数量仍很少,因而该区全部四十五座壁画墓主要是北魏迁都洛阳以后的北朝壁画墓。而其具体分布的态势则与北朝政权与格局的演替密切相关,北魏晚期壁画墓主要集中在其都城洛阳,该时期八座壁画墓中半数都在洛阳。自北魏分裂为东西魏后,洛阳中心自然解体,而取代其地位的则分别是以邺城为中心的河北、及以长安为中心的关中,这两地均是东西魏政权的统治重心。继起的北齐与北周在分布上则延续了这种态势,北齐十八座壁画墓有近半数位于邺城,其他也均位于与其临近的山东与山西等地,而北周十一座壁画墓中八座都位于关中地区。这样看来,实际上北朝壁画墓的分布在时间与空间上,都和北朝政权及其局势的变迁息息相关,因而表现在其具体的分布形势上也是颇为明朗。

①根据郑岩的研究,东汉晚期到西晋时期,辽阳地区的壁画墓前后联系紧密,自成系统,因此一同分析。

表1 魏晋南北朝壁画墓统计表②该表对东北、南方与中原地区的壁画墓统计数据采自郑岩《魏晋南北朝壁画墓研究》,西北河西地区的壁画墓则参考孙彦. 河西魏晋十六国壁画墓研究[M]. 北京:文物出版社,2001.

西北地区的墓壁画遗存非常丰富,壁画墓年代在曹魏至十六国时期,出土地点几乎均位于河西走廊一带,其中又以当时的酒泉和敦煌二郡分布最为集中。目前为止,该地区的壁画墓总数已在四十座以上,而且题材多样、内容丰富,由于其学术价值较高,因而对河西地区魏晋十六国壁画墓的研究相对比较集中。以往大都从该时期的壁画墓研究涉及到河西地区与中原地区间的文化关联,这实际上就表明了河西地区在当时特定的历史地位与意义。河西在汉代时属凉州,而终西汉一代,该地区文化还是相当落后的,凉州文化的发展,主要是东汉一代习经风气影响所致。[16]汉魏之际,长期动荡,到曹魏初平定下来,许多地方官在此发展农商、提倡文教,其文化再度兴盛。西晋时这里的文化持续发展,晋惠帝永宁初,张轨为凉州刺史,大力经营河西,并致力于文化事业,到西晋末,河西开始了其大发展时期,至十六国时臻至极盛。由于河西比较安定,张轨又优容士大夫,固在永嘉乱前,不少士大夫都把河西视为避难之地,到永嘉中,“天下方乱,避乱之国惟凉土尔”。[17]自此以后,就如陈寅恪指出的那样,“又西晋永嘉之乱,中原魏晋以降之文化转移保存于凉州一隅”[18],至整个十六国时期,河西成为北中国文化最发达的地方。

南方地区所发现的东晋南朝壁画墓总计二十座,发掘地主要集中在南京地区。即以六朝都城建康为中心及其周围的丹阳、武进、广陵一带,就占到十四座,南方其他地区分布则较为稀少。就南方的形势来看,其实不仅能够说明北方在魏晋南北朝壁画墓的分布上处于压倒性的优势,而且南方处于劣势的具体表现与相关原因也是值得注意的。南方的发展在此时是有目共睹的,从上述画家的分布与史家的评论上都说明,南方绘画正在崛起。虽然从某些角度来看,大有赶超北方之态势,但是南方的发展表现在区域上的局限也颇为明显。我们说,六朝时期的南方,特别是江南的开发有一个渐进的过程,并不是一蹴而就的。三国时的“江东沃野万里”[19],并非指整个江南,实际上仅指建业、丹阳、会稽等郡。江南尚且如此,南方其他地区的发展程度可想而知。到西晋时,原来的三吴、会稽之地发展水平仍旧很高,但南方区域之间的不平衡仍是十分明显的。就如上文所讲,虽然进入东晋南朝,江南加快了发展的速度,但南朝农业经济的发达之地仍是处于长江下游的三吴之地与中游的江汉平原,而从画家的分布上就可以证实这一点。由此可见,魏晋南北朝绘画在地域上,特别是南北方的发展轨迹上,呈现出了诸种不同的态势,这些我们将留到后面做进一步的探讨。

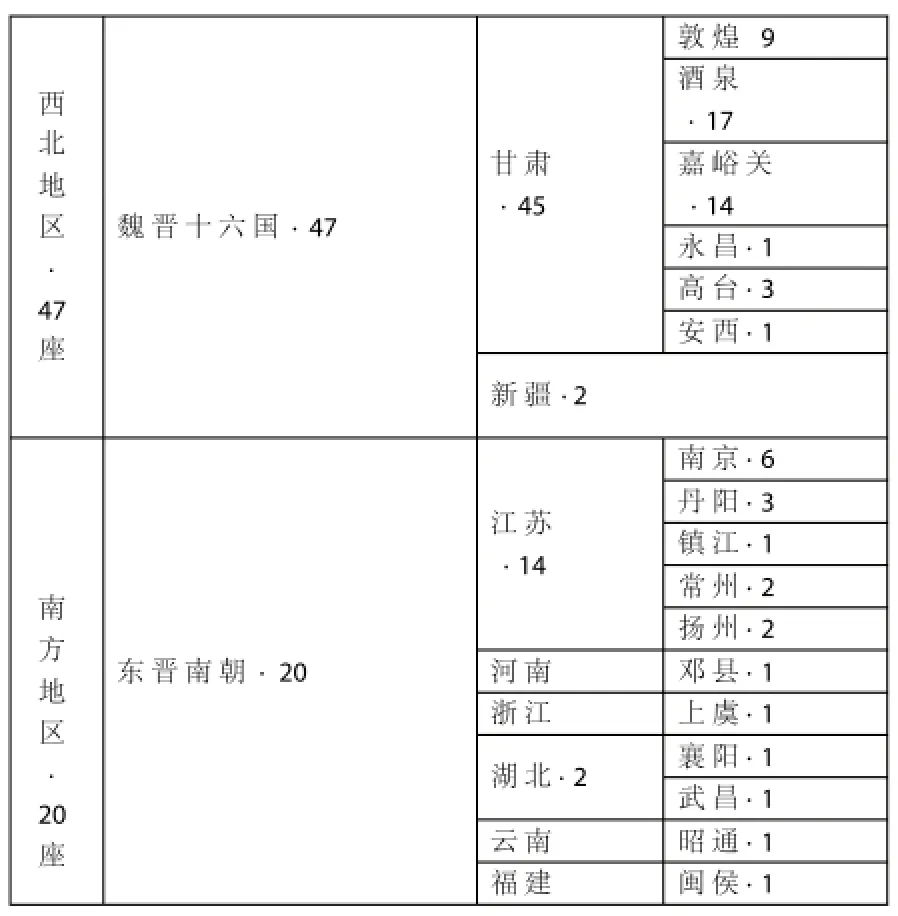

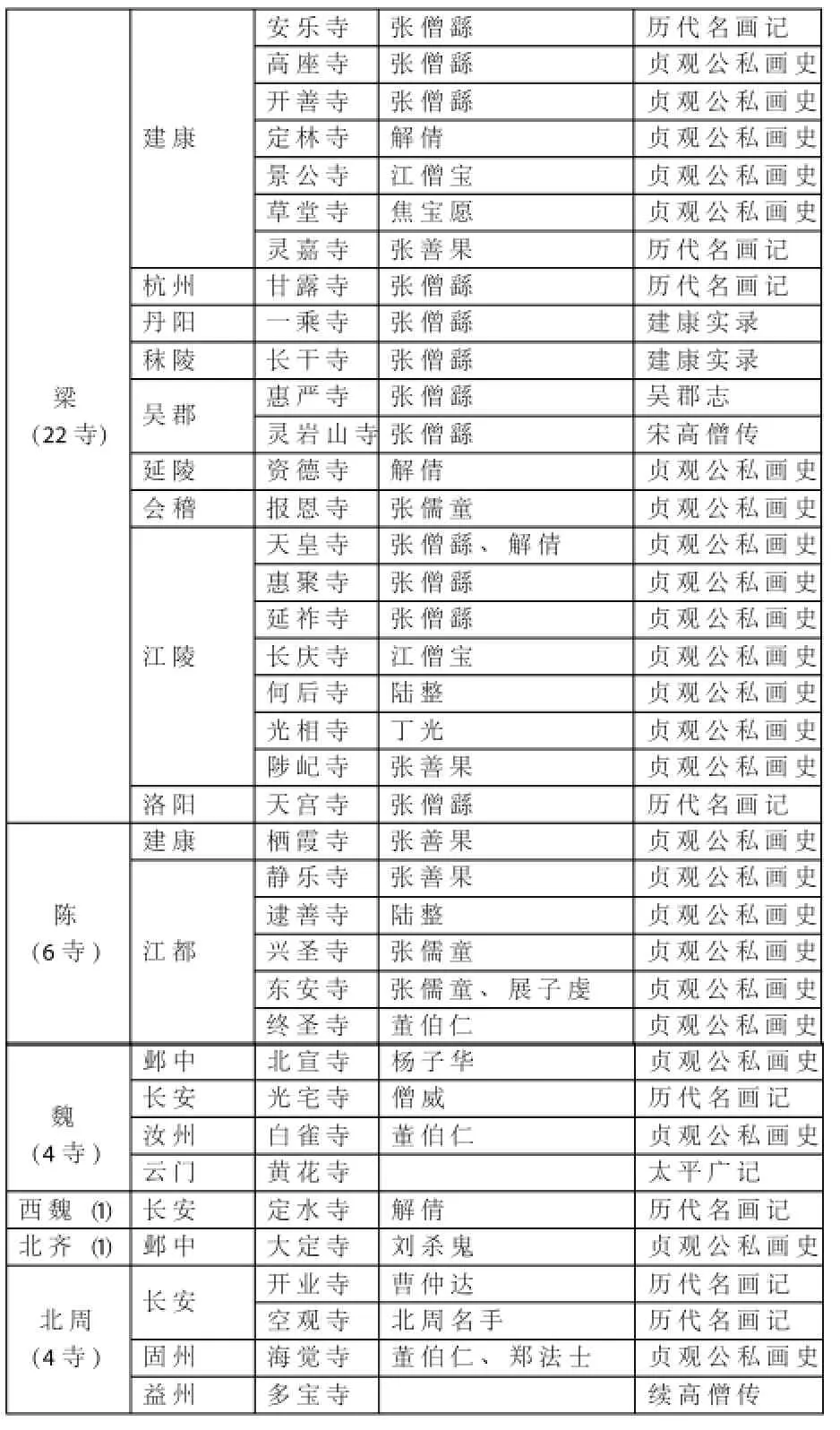

(三)魏晋南北朝寺院壁画的地理分布

寺院壁画兴于六朝,自两汉之际佛教传入中国,历三国、两晋,佛画已经日渐兴盛。《历代名画记》称:“曹创佛事画”[10],天竺僧康僧会游于吴,吴主孙权为其立寺于建业,为江南有佛寺之始。入晋以后,佛画则更为风行,顾恺之于瓦官寺“所画维摩诘一躯”之事,[20]所反映的不仅是对顾画和其本人的称赞,更说明当时对佛画的推崇。因此“盖自晋以来,我国渐受佛教之影响,至南北朝时,佛教之盛,几以我国为中心,于是佛教画亦盛极一时。”而“自礼拜之佛像外,壁画尤极注重,名人手迹,往往见之寺壁”。[2]虽然这些壁画早已随其寺院建筑的毁坏而泯灭,但由于这些壁画多系当时名家手迹,而且在绘制上极为富丽,因而文献中不仅留存了许多著名者,其事迹也不绝于画史。对于其在当时具体的分布情况,这里我们依据《贞观公私画史》、《历代名画记》、《建康实录》、《吴郡志》、《太平广记》、《宋高僧传》、《续高僧传》等书,将文献中所能见到的关于魏晋南北朝寺院壁画的记载进行统计,具体情况可见表2。

表2 魏晋南北朝寺院壁画统计表

表中所显示的为各时期均有壁画创作的寺院,其总数是五十座。而如果不考虑同一个寺院在不同代都有壁画的情况,那么整个魏晋南北朝时期有过壁画创作的寺院也有四十八座。而从具体的分布来看,东晋南朝有壁画的寺院占到三十八座,而北朝只有十座,这里南朝中又以梁最多,有二十二寺,其他均不超过六寺。显然,“其时佛教之流行,北朝实不逊于南朝,而寺壁画南朝独盛者,一则北朝多注力于石窟造像,二则南朝人之善画寺壁者较多于北朝也。”[2]

从东晋南朝的寺院分布来看,南方寺院壁画的创作有两个最为密集之地,一是六朝的都城建康,二是荆州的江陵。建康一共有壁画寺院十一座之多,为全国之冠,江陵次之,有九寺,两地寺院总和已经超过整个南方的半数。这种态势和六朝画家集中分布于扬州与荆州所辖的长江下游的三吴之地与中游的江汉平原之情形是极为相似的。正如我们所指出的那样,南朝从事佛寺壁画的画家,不仅人数庞大,且著名画家大都参与其间,可以说留存下来的“并是名工真迹”[21]。因而可以说,从佛寺壁画的分布上,完全可以考察当时画家分布和其游迁地之间的关系。另外,由于文献记载的当时画家较少,利用壁画寺院分布也可以在某种程度上说明当时绘画的发达之地和画家创作活动的热点地区。

具体来讲,以建康为中心的江南地区寺院壁画最为发达。该区的江都、丹阳、秣陵、延陵、吴郡、钱塘、会稽、永嘉等地,均在都城建康周围,即所谓的三吴、会稽之地,全区的寺院达到二十六座之多。建康及其周围地区之所以能够成为当时中国佛教画之中心,有其历史与环境的原因。三国时处于江东的吴地较早与佛教接触,吴赤乌十年(247),康僧会在建业创置江东第一寺,即建业寺,并在寺中“设像行道”[22]。而曹不兴,“曾见康僧会携来之西国佛画而仪范之,故天下盛传曹也”[23],而其也因之被称为佛画之祖。自此之后,若论江南寺壁绘画最负盛名者,皆为吴地人,如顾恺之、张僧繇;而最有名之寺院也均在吴地,如建康瓦棺寺。处于长江中下游流域的江左与荆州地区是六朝佛寺壁画最为兴盛的地方,而就整个南方地区来看,区域之间发展的不平衡性仍旧是十分明显的。加之已经得出的画家分布情况,我们基本可以认清该时期南方绘画区域发展的一个态势,而这种局面的形成则和那一时期区域社会经济与文化的进程密切相关。北朝发现的寺院壁画较为稀少,除邺地、长安外,其他地区均不超过一寺。但作为当时佛画的另一种展现形式,北朝石窟壁画的创制不仅对以后壁画的发展产生了重要的影响,其丰富的遗存也被保留到了今天。

(四)魏晋南北朝石窟壁画的地理分布

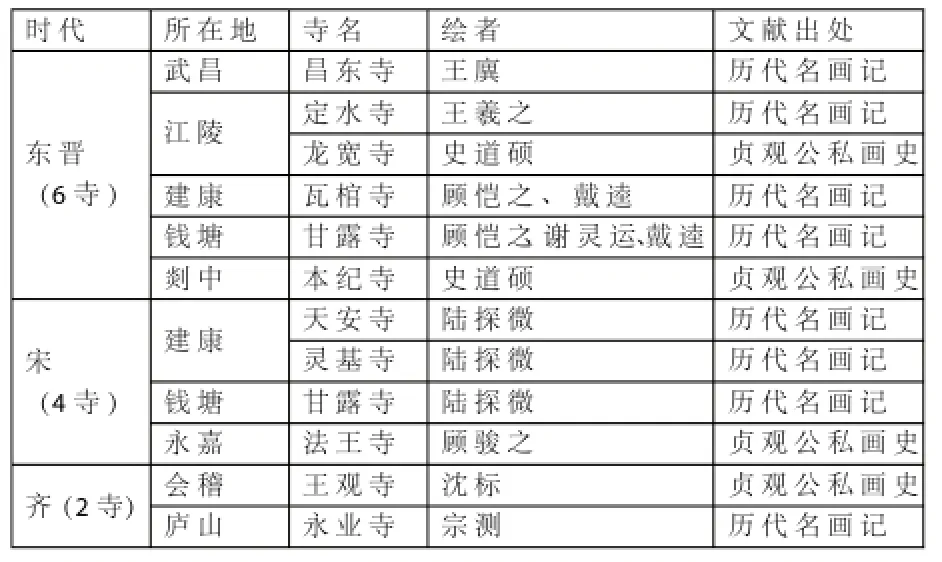

石窟壁画、造像活动与石窟寺的开凿是同步的,均可以上溯至公元三世纪。据统计,“东晋一百多年间,所修建的寺院,就达一千七百多所。梁武帝时,佛教在中原的发展已进入全盛时期。……魏孝文帝时期,北朝的佛教发展更为兴盛。此时,全国的佛教庙宇、石窟数量已达到三万多处。这给佛教壁画的发展提供了极其有利的条件。”[24]应该说,当时大凡寺庙、石窟之内都必有造像、彩绘,而石窟寺作为集建筑、雕塑、绘画于一体的综合佛教表现艺术,更是无壁不图的。虽然今天被保留下来的大量石窟壁画基本位于西北的新疆、甘肃地区,但不能否认,这可能也仅为当时全国之万一。因而表3对魏晋南北朝石窟遗迹所进行的统计,从某种程度上可对当时全国石窟壁画的分布复原提供启示意义。

表3 魏晋南北朝石窟遗迹统计表①表中对石窟及壁画的统计主要参考:阎文儒.中国石窟艺术总论[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2003;国家文物局教育处.佛教石窟考古概要[M].北京:文物出版社,1993;楚启恩. 中国壁画史[M]. 北京:中国工艺美术出版社,2000;中国美术分类全集(壁画卷)[M].沈阳:辽宁美术出版社,1995。(说明:表中显示的为魏晋南北朝时期的石窟遗迹分布,加*者为有壁画遗存的石窟)

表中显示,整个魏晋南北朝时期的石窟遗址在全国总计有五十九处,而北方就占了五十三处,南方仅有六处,而目前留有壁画的十八处石窟则均位于北方。这样看来,不论是石窟寺开凿与石窟壁画的创作,北方均占据绝对的优势,这与寺庙壁画的分布形势刚好相反。之所以有这种表现,其特定的影响因素也较为明显。佛教由西北陆路传入中国,石窟寺最先在西域、河西地区出现,进而传入中原与北方各地。另外,“自江东佛法弘重义门,至于禅法,盖蔑如也”[25],南北方的社会环境与文化的不同导致其佛教思想与发展的方向不同。因而,郑午昌言:“然同系佛画,而北朝所作,率伟大富丽,其名迹少在寺壁而多在石窟。南朝所作,率真巧恬静,其名迹少在卷轴而多在寺壁。”[2]

从北方石窟寺分布的具体区域来看,新疆与甘肃的石窟总数几近全国的半数,而石窟壁画也主要集中在这里。新疆,即当时的西域地区,石窟与石窟壁画遗存均是全国之冠。现存最早的拜城克孜尔石窟及其绘画造像始于公元三世纪,其所在的古龟兹地区应为中国最早的石窟群。从这里起步,渐次东进,才陆续形成了其他地区的石窟群。西域的石窟以古龟兹与高昌地区为主,两区所出石窟壁画也最多。其中龟兹号称有石窟五百座,拜城克孜尔的千佛洞,共236窟,70余窟有壁画;库车的库木吐喇共112窟,33窟有壁画;库车克孜尔朵哈有61窟,11窟有壁画;库车的森木塞姆共54窟,19窟有壁画。[26]高昌地区的吐峪沟有四十余个有壁画的石窟,柏孜克里克有八十多窟,其中四十多窟有壁画,面积达1200平方米。

以上两地的石窟壁画创作有着得天独厚的地理优势,“佛教自印度传入我国,首先传入的是西域于阗、龟兹一带,南道以于阗为中心,北道以龟兹为中心。”[27]以今库车、拜城为中心的古龟兹地区,与今吐鲁番,即包括当时于阗、鄯善的高昌地区,均是中国佛教发展最早的地方。直到唐以前,这里都是全国佛教的中心之地。河西地区石窟的修凿晚于龟兹与高昌,但其遗存量并不亚于西域地区,沿河西走廊与祁连山脉这里成为了我国最大的石窟艺术群。西起敦煌的莫高窟、西千佛洞,东至永靖炳灵寺与天水麦积山,都有大量的石窟壁画遗存。河西走廊是佛教东传的必经之路,因而这里较早接触佛教,石窟寺也随之兴起。我们曾指出,该区所属的凉州,其经济与文化在东汉时便呈上升之态势,至于十六国时期达到极盛,在整个北方处于文化的领导地位。这些都是当地石窟艺术发展的基础,而且统治者的崇佛亦为石窟开凿创造了条件,“凉州自张轨后,世信佛教”[28]。到公元四世纪中叶后,五凉分据时期,河西一带战乱相寻,人民颠沛流离,佛教在北凉比前凉、前秦更有了流行的土壤。[27]

北方其他地区少有石窟壁画的遗存,而从石窟的分布来看,也主要集中在北朝时期的都城与比较重要的城市。如当时的平城、洛阳、邺地等,这里均是北方政治、经济与文化的中心。魏晋南北朝时南方的石窟仅见于南京附近与四川北部的广元地区。南京地区是六朝统治的中心,文化发达,佛教也尤为昌盛,只是少以石窟的形式来表现。广元则是由于处于关中入蜀的交通要道,受北方影响,因而逐渐有石窟的开凿。由此我们看到,魏晋南北朝时期地域上的差异,特别是南北间的不同发展轨迹,使得区域绘画发展在表现上均具有鲜明的时代与地区特点。而且在区域的发展程度上受到特定时间与空间的影响也极为明显。上述相关绘画要素因子的分布复原均是从某一个特定角度所展现的区域绘画发展形态,而对此进行叠加后的综合分析便可以呈现出该时期绘画地理格局的总体态势。

二、魏晋南北朝绘画地理分布格局

本文所要讨论的是魏晋南北朝时期的绘画地理格局,由于汉魏之际北方的战乱与社会的动荡,以及士人的流迁,造成了整个社会结构的巨大变化。我们曾说,分裂时代的区域发展模式是不同于一元王朝的,而这种不同之处则主要在于原有发达区域的衰落,与新兴地区的崛起。具体就北方地区的社会发展背景而言,因受东汉末至三国初的战乱、西晋末的永嘉之乱以及南北朝的军事对峙,其经济与文化均出现了几次大的衰退。如建安元年(196)“自遭荒乱,率乏粮谷。…… 民人相食,州里萧条”[29]。到西晋末,“海内大乱”,而中原尤甚,“自永嘉丧乱,百姓流亡,中原萧条,千里无烟,饥寒流陨,相继沟壑”[30]。南北朝对峙时期,一方面南北攻伐不断,同时由于北朝政权更迭所引发的战争与内乱也严重影响了北方社会的发展,至北魏末年(534)已是“天下户口减半”[31]。

由于全国范围内的一元模式被打破,单一的绘画重心趋于解体,而新兴区域的发展又不能够让我们明显看出其能够取代传统的绘画发达地区。因而,在讨论魏晋南北朝时期的绘画地理格局时,我们将南北方绘画的区域发展分而论之。在以往的画史评论中,对该时期南方绘画的发展,特别是江南地区多持赞许与肯定的态度,这主要是由于曹不兴、顾恺之、陆探微、张僧繇等当时名画家均系江左吴地之人。但研究该时期的绘画地理表现,应该借鉴中国古代经济重心南移研究上的某些观点,对南方的发展一方面要给予肯定,但也要看到其存在局限的地方,不能以偏概全。同时我们说北方虽然受到了数次衰退的打击,但它也有发展与恢复的一面,这些都需要我们去客观评价。因此,分述南北绘画的地理发展,不仅是因为该时期南北方在绘画上自成一套体系,构成了相对完整的地理单元,让我们可以就其各自的内部结构展开讨论。更为重要的是,这有利于我们客观的对南北方绘画发展做出真实的区域测评。

(一)北方绘画的发达区域

图1 魏晋南北朝绘画地理分布图

通过上文对当时各项绘画要素的分布统计,我们制成魏晋南北朝绘画地理分布图(图1),它显示魏晋南北朝时期绘画要素的地理分布。首先将目光聚焦于秦岭淮河以北的北方地区。我们说当全国范围内的一个传统发达区域受到兴衰的大幅激荡时,由其触发并产生的影响将波及其他地区,而魏晋南北朝就恰恰处在这样一个区域发展的涨落时期。这种区域间的此消彼长,实际上不仅明显的体现在南北方之间,即便是在受到冲击最为严重的北方地区内部也有着新兴力量的崛起。一地绘画发展水平的高低在很大程度上受到该地区在当时的经济与文化实力的影响。但另一个值得注意的则是,这些地区在绘画上的文化传统与积淀会对该地区绘画的持续发展起到极大的感召与促进作用。这样,即便是某些地区的政治或经济地位在后来的发展中逐渐下滑,但由于其拥有优良的绘画文化传统,因而在绘画方面的表现仍不落后于其他地区。从魏晋南北朝时期北方的青、徐、兖、豫、司、雍六州之地所反映的绘画地理分布情况即印证了这一点,黄河中下游流域仍是全国最大的绘画发达区域。

1.青徐兖豫司雍地区

青、徐、兖、豫、司、雍六州之地,实际上包括了自秦汉以来关东的青徐兖豫四州、和以洛阳为中心的河南地以及关中三辅一带。这三个区域由东向西占据了黄河中下游的大部分地区。但是,这里也几乎是整个魏晋南北朝最为动荡、破坏最为严重的地区。董卓兵烧洛阳,致使“洛阳何寂寞,宫室尽烧焚”,“中野何萧条,千里无人烟”[32],李傕、郭汜混战于关中,长安城内“白骨委积,臭秽满路”,昔日繁荣的景象在中原大地上被扫荡殆尽。大批城市废墟的出现,说明我国历史上自秦汉以来的第一套城市体系的大面积瓦解,这种现象在中原地区尤为突出。[7]以长安和洛阳为轴心的中原衰落势必影响北方绘画的整体发展。但从我们所统计的数据来看,该区总计出画家三十二人,占全国的半数以上,而且整个北方的画家几乎均产自这片区域。全区有壁画墓二十二座,占北方总数的五分之一,北方仅有寺院壁画十处,其中五处出自这里。从这种情况来看,青徐兖豫司雍六州不但在数量统计上能够在北方占据一定的优势,而且它也是北方唯一同时占有两种以上绘画要素的地区。

具体来看,以上六州的绘画地理分布主要集中在司州的洛阳、荥阳,雍州的京兆,兖州的陈留,豫州的颍川、陈郡、沛国、谯国,青州的齐国、乐安,以及徐州的琅邪、彭城。东汉末的战乱,虽一度使关中、洛阳以及青徐兖豫地区残破严重,人口流散,经济凋敝,文化上也普遍衰败。但由于曹魏屯田的积极影响,其经济与文化逐渐恢复。另外建安八年,曹操下令郡国“各修文学”[33],文帝即位之初,在鲁国维修孔庙,“又与其外广为室屋以居学者”[34]。黄初时,颜斐为京兆太守,在恢复经济的同时“又起文学”[35],明帝时,刘勋“出为陈留太守,敦崇教化,百姓称之”[36]。上述这些有利文化发展政策的实施,加上北方社会恢复安定,经济回升,原来的文化发达区域才得以恢复。到西晋时史书记载:“天下无事,税赋平均,人咸安其业而乐其事”[37],已是一片繁荣的景象。总之,青徐兖豫司雍六州之地在整个魏晋南北朝时期的北方绘画地理分布上仍占据着举足轻重的地位。究其原因,主要是由于这一地区拥有比较坚实的经济基础,和相对悠久的绘画文化传统所致。但北方的动荡毕竟会对原有的绘画地理格局造成影响,因此,我们看到虽然传统的绘画发达区域在一定程度上保持了其原有的优势,但一些新兴的力量也在这种动荡中崛起了。而河北与河西地区即是北方两个在绘画上进展最为显著的区域。

2.河北地区

河北地区的绘画发展在秦汉时并不显著,一直是落后于同处关东的青徐兖豫地区的,但在此时我们却看到以邺地为中心的河北正开始迅速地发展起来。仅邺一地就有壁画墓八座、有壁画寺院两座,它也成为河北平原上绘画发展最为显著的地区。河北地区之所以能够取得这样的进步,而邺又能够成为该地区的中心,这和曹魏时期的一系列措施有关。首先从自然环境背景来看,东汉以来,黄河下游河道出现了一个长期安流的局面[38],使之消除了水患的威胁。而建安年间,曹操主持兴修了白沟、利漕渠、平虏渠、泉州渠、新河以后,河北平原上增添了南北贯通南北的水运航线。特别是引漳水入白河以通漕的利漕渠的开凿,使从白沟上游来的漕运,可由此渠折入漳水,西溯邺城。它使原来已处在南北陆路交通要道上的邺城,更添了水运的方便,遂使其地位日显重要,终于代替邯郸,成为河北平原上第一都会。[7]曹操称魏公都于邺城,使其在作为政治与经济都会的同时,文化也走上复兴的道路。这里曾聚集了以建安七子为中心的大批文士,他们吟诗作赋,称盛一时,对整个河北地区文化的发展起到了积极的影响。西晋时,山涛曾任冀州刺史,“涛甄拔隐屈,搜访贤才,旌命三十余人,皆显名当时。人怀慕尚,风俗颇革”[39],持续推动了当地的文化进步。至北朝,河北文化发展更为显著,而自曹魏以后,后赵、前燕、东魏、北齐相继在邺城建都,也使之保有了在该地区的文化领导地位。邺城地区所发现的壁画遗迹均出于东魏、北齐皇室及贵族的陵墓,而东魏北齐所形成的一套严格的墓葬壁画体系,即郑岩所提出的“邺城规制”[14],更是影响了之后隋唐的墓葬形式。实际上邺地文化的这种典范作用,在曹操对邺都建制的一系列特点中就已经开创了都城规划严整布局的先例,对隋唐长安城、明清北京城的规划都有一定影响。[40]这些由统治者生发的意识与观念在邺地的绘画与建筑等形式上得以表现,并最终成为一种具有极大影响力的典范。

3.河西地区

在魏晋南北朝时期的中国北方,与中原的战乱、动荡形成鲜明对照的即是河西地区。河西地区的绘画表现在墓室壁画与石窟壁画上,其中又以墓室壁画最为显著。整个河西地区发现的壁画墓总计四十五座,占全国的百分之四十。壁画墓年代从曹魏到十六国时期,出土地点均集中于河西走廊一带,以酒泉和敦煌二郡最为集中,石窟壁画则在河西四郡均有分布。我们曾说,河西地区的发展有其特定的历史原因,西汉时凉州的学术文化还很落后,到东汉时才有所改观,但整个秦汉时代仍不见当地绘画有所发展。直到曹魏黄初,该地区趋于平定,许多地方官在此发展农牧与商业,提倡文教、兴办官学,当地文化才逐渐兴旺起来。西晋时其文化持续发展,特别是西晋末,由于中原的战乱,“中州避难来者日月相继”[41],河西开始了它的大发展时期。十六国时,河西走廊相继为前凉、西凉、北凉等政权割据,并有效地阻止了中原战火向这里的蔓延,偏安一方,所以社会相对稳定,而其文化之发展也在这个时候达到顶峰。文化事业的发展,使之成长起一批具有全国影响的河西学者,带出一代河西学风,撰写出很有影响的学术著作,这对当时江南地区和晋北地区的文化发展都有促进。而河西壁画墓在魏晋十六国时期盛极一时,如陈寅恪所言,汉晋文化传统保存于“凉州一隅”,也是符合历史事实的。

有学者指出:“佛教文化进入中国,引起传统文化的变革和对原乡土文化的巨大影响与改造,这可能是河西魏晋十六国壁画墓消失的主要原因。”[42]河西走廊是佛教经由西域传入中国的必经之路,虽然墓室壁画的延续受到佛教的限制,但石窟壁画却在佛教影响之下而逐渐兴起。西域的石窟壁画较之河西更为兴盛,主要集中在古龟兹与高昌地区,这里也是北方绘画较为集中的地区之一,只是表现形式较为单一。除上述三个地区以外,北方绘画相对发达的地方,还有辽东与并州太原一带。辽东由于其特殊的历史环境,绘画之发展表现在墓室壁画上。而与河北临近的太原地区也主要表现为墓室壁画的创作,太原为北齐陪都晋阳所在,是鲜卑贵戚的根据地,因而在北朝得以发展。这样看来,北方绘画地理分布的范围很广,但最为密集仍是我们所说的青徐兖豫司雍、河北及河西三个区域。

(二)南方绘画的发达区域

如上文曾反复指出的那样,大一统帝国的解体反而使原来处于周边地区的绘画文化获得了新发展。上述东北、河西地区都是鲜明的例子,然而我们看到有些地区的发展只是基于当时特定的历史环境。如辽东壁画墓的兴盛与东汉末年的士人流迁密切相关,但这些地区的繁荣景象如同昙花一现,之后便迅速归于沉寂。但有些地区的崛起则明显反映了全国绘画地理格局的深刻变化。以建康为中心的江南地区的迅猛发展,标志着南方绘画上升趋势的开始。在此之前,全国的绘画地理格局一直以北方的黄河流域为重心,从先秦到秦汉,江南地区的绘画很少见于文献记载。南方除蜀地有较为深厚的文化传统外,整个长江中下游几乎是一片空白。从三国时的孙吴开始,江南土地便逐渐开发,工商业全面发展,经济水平直线上升。而在绘画要素的统计上,江南地区也一跃成为全国绘画地理分布最为密集的一个区域。对此,虽然还不能轻易断言,整个南方地区的绘画已经超越了北方,但不可否认的是,魏晋南北朝时期江南绘画的崛起已经改变了原有的全国绘画地理格局。这不仅对中国古代绘画地理格局的演进具有重要的意义,也极大的影响了其未来的发展趋势。这里就整个南方的绘画发达区域而言,从图1可以清晰地看出,它分别位于长江下游的太湖流域与中游的江汉平原。

1.以太湖为中心的江东地区

这里是六朝江南开发的重点地区,该区以六朝都城建康为中心,包括了三吴、会稽,即今天的苏南浙北地区。该区的绘画要素主要集中分布于建康、吴郡、晋陵、吴兴、会稽、广陵等地,这些地区在东晋南朝时均属扬州所辖。该区所出画家二十一人,占到全国总数的三分之一,整个南方的画家几乎均产自这里。有壁画的寺院二十六座,占全国寺院总数的一半以上。南方总计发现的二十座壁画墓中,有十五座位于这里。从统计中得到的数据来看,这里不仅是南方绘画的中心地,同时也是全国范围内绘画要素分布最为密集的一个区域。除没有石窟壁画的遗存外,该地区同时占有了两项以上的绘画要素。从全区内部的分布形势来看,建康汇集了最为丰富的绘画遗存,同时具备寺院壁画、墓室壁画以及画家三项要素,其中又以前两项为最。吴郡绘画的发达与建康不分伯仲,但其主要表现在画家的分布上,该地成为了江南绘画人才的中心。相对次之的是晋陵与广陵,前者以出产画家著称,而与之隔江相望的广陵则是寺院壁画的集中地。另外,该区内的吴兴、会稽也有绘画要素的分布。这样,整个三吴、会稽之地在绘画分布上连为一片,以建康为代表的江南绘画的崛起,它标志着南方整体绘画实力的上升。

随着经济的发展,江南地区的文化面貌也为之一新,早在东汉前期,“避乱江南者未还中土”,已经有“会稽颇称多士”的说法。[43]到东汉末年,江东与中原的文化抗衡已见端倪。至三国时,所谓“江南有王气”[44],实际上反映出在经济与文化水平上升之后,江南正在追寻与之相应的政治地位。西晋末,北方大乱,移民如潮涌,此时“洛京倾覆,中州士女避乱江左者十六七”[45]。至东晋时,吴地则成为了全国的文化重心所在。[16]郑午昌称:“故都城建业,遂为当时中国佛教画之中心”[2],又言:“南北朝画家之最有关于我国画史者,如陆探微、张僧繇等,皆吴中人。则当时图画在长江流域——江南——发达之情形,亦可见之”[2]。上述有关绘画之评价显然与江东地区在当时全国的地位相当,而画家的云集与寺院壁画创作的兴盛则是江南绘画发达的重要表现。

2.江陵地区

江陵为东晋南朝境内除都城建康外的另一政治经济中心,而江陵所处的江汉平原也是东晋南朝北方移民迁入较为集中的一个区域。当时移民比较密集的长江中下游和太湖周围,已经开发为我国经济水平较高的地区。时人称:“荆城跨南楚之富,扬部有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方,丝绵布帛之饶,覆衣天下。”[46]这里的荆城即荆州城,属当时的荆州,而江陵则是荆州治所,扬部指当时之扬州,包括了江南以及长江下游以南的广大地区。“江南之为国盛矣,虽南包象浦,西括邛山,至于外奉贡赋,内充府实,止于荆、扬二州”指的同样是这种情况。因此,就整个南方的经济发展水平来讲,以长江下游的吴地与中游的江汉平原最为显著。而这两个区域在经济与文化上所表现出的优势和我们得出的南方绘画发达区是基本相符的。江东地区的绘画之繁荣在上面已经有过论述,江陵绘画的兴盛则主要体现在寺院壁画的创作上,同时也有画家的分布。虽然这种优势并不明显,但它仍是除江南以外南方绘画的另一块发达区域。这样就整个魏晋南北朝时期的南方而言,其他地区的绘画还都难以看出发展之端倪,因而不能与上述两地相提并论。

三、结语

郑午昌评述魏晋绘画之概况时指出:“前代图画之都会,在黄河流域,时则转移于长江流域。”[2]这种描述是否客观,其实我们应当看到,黄河流域绘画的发展固然受到了北方整体衰落的打击,其发展也是曲折的。而此时南方的整体环境则较为安定,其总的趋势是向前发展的,而且速度也超过北方。但是我们能否就此断定当时全国的绘画重心已经由黄河流域南移至长江流域了呢?正如有的经济史学者所指出的:“从这时起,经济重心开始南移,江南经济区的重要性亦即从这时开始以日益加快的步伐迅速增长起来,而关中和华北平原两个古老的经济区则在相反地日益走向衰退和没落。”[47]然而在这种大背景下,究竟怎样看待这一时期南北绘画的发展状况,有关中国古代经济重心南移的研究可以给到我们某种启示。实际上,仅从上文对南北绘画发达区域的全面分析中就可以看到,北方的发展虽然是曲折的,但仍有其恢复与振兴的一面,加之其传统优势,便不能轻言其是落后的。而南方的发展虽然是极其显著的,但它的局限性也颇为明显,就整个南方区域绘画发展的深度与广度来讲,明显是不及北方的。因而,在判断这一时期的全国绘画重心是否转移时,我们要尽可能地做出全面的评价,不能执之一端。而最终判断此时南方是否已经超过北方,则要将这一过程放到中国绘画地理格局的变迁中进行长时间的综合考量。

参考文献:

[1]田余庆. 秦汉魏晋史探微[M]. 北京:中华书局,2004:406.

[2]郑午昌.中国画学全史[M]. 南京:江苏文艺出版社,2008:41.34.46.54.44.50.46.44.54.30.

[3][唐]张彦远. 历代名画记·卷二·叙师资传授南北时代[G] // 中国美术论著丛刊. 北京:人民美术出版社,1963:21-22.81-88.

[4]俞剑华. 中国绘画史[M]. 南京:东南大学出版社,2009:23.15.

[5][清]王原祁,等. 佩文斋书画谱·卷四十五·画家传一[G]. 北京:中国书店,1984:1181-1202.

[6][梁]沈约. 宋书·卷八十二·周朗传[M]. 北京:中华书局,1974:2098.

[7]邹逸麟,主编. 中国历史人文地理[M]. 北京:科学出版社,2001:67.318.322.320.149.

[8][晋]陈寿. 三国志·卷十六·杜畿传[M]. [宋]裴松之,注. 北京:中华书局,1959:496.

[9]童书业. 童书业绘画史论集·上[M]. 童教英,整理. 北京:中华书局,2008:19.

[10][唐]张彦远. 历代名画记·卷四·叙历代能画人名[G] // 中国美术论著丛刊. 北京:人民美术出版社,1963:104.

[11]葛剑雄. 中国移民史(第二卷)·先秦至魏晋南北朝时期[M].福州:福建人民出版社,1997:413.

[12][唐]杜佑,撰 通典·卷一百八十二·州郡十二[M]. 北京:中华书局,1988:4850.

[13][梁]沈约. 宋书·卷五十四·传论[M]. 北京:中华书局,1974:1540.

[14]郑岩. 魏晋南北朝壁画墓研究[M]. 北京:文物出版社,2002:2.181.

[15][晋]陈寿. 三国志·卷十一·管宁传[M]. [宋]裴松之,注. 北京:中华书局,1959:356.

[16]卢云. 汉晋文化地理[M]. 西安:陕西人民教育出版社,1991:83.122.

[17][唐]房玄龄等. 晋书·卷八十六·张轨传[M]. 北京:中华书局,1974:2222.

[18]陈寅恪. 隋唐制度渊源略论稿·唐代政治史述论稿[M]. 北京:商务印书馆,2011:4.

[19][晋]陈寿. 三国志·卷五十四·鲁肃传·注引[M]. [宋]裴松之,注. 北京:中华书局,1959:1267.

[20][唐]张彦远. 历代名画记·卷五 [G] // 中国美术论著丛刊. 北京:人民美术出版社,1963:113-114.

[21][唐]裴孝源. 贞观公私画史[M] // 何志明,潘运告,编著.唐五代画论. 长沙:湖南美术出版社,1997:21.

[22][梁]释慧皎. 高僧传·卷一·康僧会传[M].汤用彤,校注. 汤一玄,整理. 北京:中华书局,1992:15.

[23]潘天寿. 中国绘画史·第二章·引广画新集[M]. 上海:上海人民美术出版社,1983:26.

[24]楚启恩. 中国壁画史[M]. 北京:中国工艺美术出版社,2000:48.

[25][唐]释道宣. 续高僧传·卷十七·慧思传[M]. 乾隆大藏经·此土著述·第1468部.

[26]张弓. 汉唐佛寺文化史[M]. 北京:中国社会科学出版社,1997:544.

[27]任继愈,主编. 中国佛教史·第三卷[M]. 北京:中国社会科学出版社,1988:634.643.

[28][北齐]魏收. 魏书·卷一百一十四·释老志[M]. 北京:中华书局,1974:3032.

[29][晋]陈寿. 三国志·卷一·武帝纪·注引魏书[M]. [宋]裴松之,注. 北京:中华书局,1959:14.

[30][唐]房玄龄等. 晋书·卷一百九·慕容皝传[M]. 北京:中华书局,1974:2823.

[31][宋]司马光. 资治通鉴·卷一百五十六·梁纪十二·武帝中大通六年(五三四)[M]. 北京:中华书局,1956:4846.

[32]程千帆. 程千帆全集·第十卷·古今诗选(上)·曹植送应氏诗[M]. 莫砺峰,编. 石家庄:河北教育出版社,2000:70.

[33][晋]陈寿. 三国志·卷一·武帝纪[M]. [宋]裴松之,注. 北京:中华书局,1959:24.

[34][晋]陈寿. 三国志·卷二·文帝纪[M]. [宋]裴松之,注. 北京:中华书局,1959:78.

[35][晋]陈寿. 三国志·卷十六·仓慈传·注引魏略[M]. [宋]裴松之,注. 北京:中华书局,1959:514.

[36][晋]陈寿. 三国志·卷二十一·刘勋传[M]. [宋]裴松之,注. 北京:中华书局,1959:618.

[37][唐]房玄龄等. 晋书·卷二十六·食货志[M]. 北京:中华书局,1974:791.

[38]谭其骧. 何以黄河在东汉以后会出现一个长期安流的局面[J].学术月刊,1962,(2).

[39][唐]房玄龄等. 晋书·卷四十三·山涛传[M]. 北京:中华书局,1974:1224.

[40]陈桥驿,主编. 中国七大古都[M]. 北京:中国青年出版社,1991:235.

[41][唐]房玄龄. 晋书·卷八十六·张轨传[M]. 北京:中华书局,1974:2225.

[42]孙彦. 河西魏晋十六国壁画墓研究[M]. 北京:文物出版社,2001:285.

[43][晋]范晔. 后汉书·卷七十六·循吏列传·任延[M]. 北京:中华书局,1965:2460.

[44][晋]陈寿. 三国志·卷六十三·吴范传[M]. [宋]裴松之,注. 北京:中华书局,1959:1422.

[45][唐]房玄龄等. 晋书·卷六十五·王导传[M]. 北京:中华书局,1974:1746.

[46][梁]沈约. 宋书·卷五十四·传论[M]. 北京:中华书局,1974:1540.

[47]傅筑夫. 中国封建社会经济史·第二卷[M]. 北京:人民出版社,1982:25.

(责任编辑:吕少卿)

[中图分类号]J202

[文献标识码]A

[文章编号]1008-9675(2016)02-0049-11

收稿日期:2015-11-14

作者简介:赵振宇(1985-),男,黑龙江大庆人,复旦大学历史地理研究中心在站博士后,天津美术学院史论系讲师,研究方向:历史艺术地理。

基金项目:①天津市高等学校人文社会科学研究一般项目《中国美术研究对地理(空间)的关注与局限》资助(项目编号:20142330)。