北京街道活力:测度、影响因素与规划设计启示

郝新华 龙 瀛 石 淼 王 鹏

北京街道活力:测度、影响因素与规划设计启示

郝新华 龙 瀛 石 淼 王 鹏

对北京五环内街道活力展开测度和影响因素分析,分别对比了3套指标体系对3种类型街道活力的解释力度,并将北京的街道活力影响要素与成都街道活力影响要素进行了对比。3套指标体系分别是只考虑空间句法的指标体系、只考虑街道自身属性及周边环境等的指标体系和二者都考虑的指标体系。3种类型的街道分别是A类(公共管理与服务)、B类(商业服务业设施)和R类(居住)街道。研究表明,只考虑街道自身属性及周边环境等的指标体系对街道活力的解释力度远大于只考虑空间句法的指标体系,而二者都考虑的指标体系对街道活力的解释力度略大于只考虑街道自身属性及周边环境等的指标体系。通过与成都街道活力的案例对比,发现北京3类街道活力均与功能密度关系最为密切等。此外还对街道功能布局进行了识别,并且对街道功能布局与街道活力的相关关系做了初步探索,发现业态均匀分布在街道的街道活力最高。

AbstractThis paper quantitatively explores the street vibrancy of Beijing. Considering the urban characteristics of Beijing, we have developed the factors for quantitatively evaluating street vibrancy at the street level. These factors range from function density, function diversity, accessibility to metro station, city commercial center and commercial complex, intersection density and bus station density, to street level and width etc. Meanwhile, to know which method is better to explain street vibrancy between space syntax and factors mentioned above, and to know whether it would be better to add space syntax as one of factors, three groups of factors are constructed. They are the group of only space syntax, the group of factors without space syntax and the group of factors including space syntax. Linear regression has been adopted for identifying the impact of each factors on the street vibrancy, which is measured by population density. We analyze the impact factors for public administration and service streets, commercial streets and residential streets separately. Finally, the result about relationship between street vibrancy and impact factors of Beijing have been compared with that of Chengdu.

街道城市主义 | 街道活力 | 街道功能布局 | 数据增强设计 | 北京

KeywordsStreet urbanism | Street vibrancy | Layout of street function | Data Augment Design | Beijing

0 引言

在步行和马车时代,街道呈现小尺度、小路宽、网络交织的形态特点,此时,街道不仅是城市交通的重要载体,也是城市社会经济活动的主要场所[1]。然而街道的这种繁荣在小汽车兴起后逐渐没落,街道被设计为优先机动车使用,而机动车引发的安全性、噪音和污染等问题使得当代城市主干道活力凋零。另一方面,对街道社会属性的忽视,让原本不承担主要交通功能的社区级街道逐步消失,有的转变成仅供视觉愉悦却不能进行社会交往的绿化景观,有的则被私有化为住宅区或商业区的内部道路[1]。雅各布斯曾说:街道有生气,城市才有活力[2]。

目前关于街道层面的活力研究,已有经典论著从定性的角度来阐述[2-5],如认为与街道活力相关的属性有长度短、较大的行人密度、功能的混合和建筑年代的混合等[2]。但这些定性的描述缺乏强有力的数据支持,设计师或社会学家凭借经验认为的营造空间活力的最佳方式不一定与居民的真实需求一致。而国内外紧扣街道活力的定量研究较少,仅有的定量研究有通过摄影记录和专家打分[6]、现场调研[7-8]的方式,这两种方式均耗时耗力,难以进行大范围的定量研究。有学者运用手持GPS结合空间句法理论探讨了空间活力的影响指标[9],虽然能较前两种方法耗时耗力小一些,但仍难以在大范围内展开研究。郑思齐运用大众点评、地图兴趣点(POI)等数据评估城市空间形态与消费活力的关系,为大范围研究,但其研究尺度为2×2 km,粒度较大,难以精确到街道尺度[10]。

街道活力定量研究的缺乏主要来源于两个方面,一方面是在过去的若干年里,受城市发展阶段的限制,街道的社会属性常被人们忽视;另一方面则是源于数据获取的困难。近年来在经济转型、精明增长等背景下,全球许多城市的街道得以复兴,街道公共空间的功能被人们认知,全球多个城市也都在进行街道复兴的实践[11];在我国,2010 年上海世博会提出“城市,让生活更美好”的主题,2016年,中央提出以人为本的新型城镇化等,这些均体现了我国城市发展中“让居住在城市中的人生活更美好”的城市本质功能的回归,街道公共空间的功能开始受到城市研究者的关注[1]。而另一方面,大数据、开放数据等新数据已被广泛应用于城市研究中,许多传统无法完成的研究也变成可能。为此,龙瀛和沈尧率先提出街道城市主义(Street Urbanism)[12],并在大范围、精细化的尺度上定量探讨街道活力[13]。

而关于街道活力定量研究的案例,作者利用手机信令大数据,以成都为案例,构建了一套街道活力定量评价的指标体系,并探索了街道活力与所建立的街道活力影响要素之间的关系。通过分析发现,公共管理与服务类街道活力受天府广场(旧市政府)距离制约明显,而商业服务业设施类街道活力与地铁口紧密关联,居住类街道则更多受功能混合度影响。基于此分析结果,作者还总结了多项改善街道活力的方法[13]。

在成都案例中构建了街道活力评估的方法体系,该方法体系是否具有普适性而可推广至其他城市,仍有待更多城市的实证研究;该方法相较传统街道城市主义的常用方法,例如空间句法,两种方法孰优孰劣,仍有待验证。此外,成都案例中指标的量化存在可达性用直线距离,没有考虑路网形态等问题,空间句法作为评估路网通达性、区位等的常用方法,其加入能否进一步完善现有街道活力评估的方法体系,亦有待验证。

本文将在现有的数据增强设计的框架(Data Augmented Design,DAD)下[14],参考成都街道活力的研究,对北京的街道活力展开实证研究,一方面对比只考虑空间句法、只考虑街道自身属性及周边环境等指标,以及二者都考虑的指标体系对街道活力的解释力度;另一方面,在探索北京街道活力的影响要素的基础上,对比成都、北京二者的街道活力影响要素的差异。此外,本文还将尝试对街道功能布局进行识别,拟在下一步的研究中加入街道功能布局,进一步完善现有街道活力评价体系。试图通过大量城市的街道层面的深入分析,发现中国城市街道的一般性规律或地区差异,同时不断丰富已构建的城市街道层面的活力评估体系。

1 研究范围与数据

1.1研究范围

本文研究范围为北京五环内。北京地处“京津冀城市群”的中心,是我国重要的政治、文化、国际交往和科技创新中心,而北京五环内区域则基本为平原,面积约710 km²,承载着北京大部分的就业、文化娱乐等活动。此外,无论从城市景观还是人气集聚的角度,北京均呈现“南四北五,西四东五”的特征(图1)。

图1 研究范围——北京五环内

1.2数据

本文研究数据主要包括路网、某互联网LBS数据、地图兴趣点(POI)、现状用地分类。

(1)路网

考虑到研究的需要,本文所用道路为出租车能够通行的道路;原始路网数据细节过多,且存在可能的拓扑错误等问题,因此路网经过制图综合与拓扑处理;考虑到空间句法要求道路不能有结点,因此道路均在折点处打断,道路不是完全按照交叉口打断的自然街道;最终参与计算的道路路段有14 800条。

(2)某互联网LBS数据

数据来源于某互联网公司产品的后台LBS数据,通过爬虫技术获得,数据按小时聚合,空间尺度为25 m,时间为2015年8月1日和2日,分别为周六和周日,对这两天的数据以小时为基础取平均,最后得到休息日各小时的平均人口数据,以此作为数据分析的基础。选取这两天的14:00 — 17:00用于街道活力评价。

(3)地图POI

地图POI数据于2014年取自中国某大型地图网站。根据简化后的街道,选取街道两侧55 m内与城市活力相关的POI点位,共计111 189个(表1)。

参照刘行健和龙瀛的研究[15],将筛选之后的POI分为8大类:政府机构(2.7%),交通运输(5.7%),商业(56.8%),教育(4.6%),公司企业(15.7%),住宅(3.3%),绿地(1.3%),其他(9.9%)。

(4)现状用地分类

参考《城市用地分类与规划建设用地标准(GB50137-2011)》,将原始地块数据分为9类:R(居住用地)、A(公共管理与公共服务用地)、B(商业服务业设施用地)、M(工业用地)、W(物流仓储用地)、S(道路与交通设施用地)、U(公用设施用地)、G(绿地与广场用地)、TESHU(其他用地)。

表1 地图POI数据分类

1.3成都和北京街道功能对比

本小节选择街道功能构成、街道功能密度和街道功能混合度3个指标,来对比成都和北京的街道差异。

(1)街道功能构成

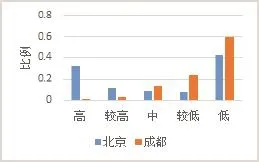

选取北京五环内和成都三环内的街道,分别计算街道范围内各类型POI占总POI量的比例,结果如图2所示。可见,北京仅商业和住宅小区类POI占比比成都低,其余类型POI均高于成都,且北京的POI构成相较于成都,分布略均匀,这体现了北京作为首都和一线城市,城市功能更为综合的特点,而成都的街道则相对更具生活气息。

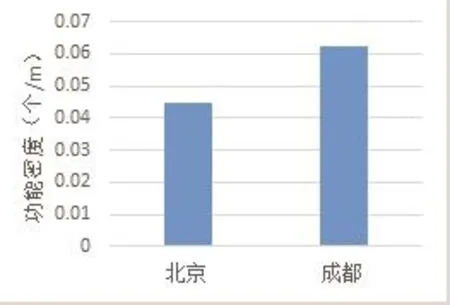

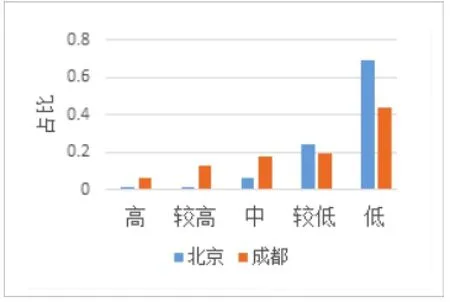

(2)街道功能密度对比

分别计算成都三环内和北京五环内街道总体的功能密度(图3),同时,计算各条街道的功能密度,对成都的街道密度,采用ArcGIS Natural Break的方法分成5级,接着,北京采用成都的分类标签将街道功能密度分成5级,分别计算各级功能密度的占比(图4)。可见,无论总体功能密度,还是各级功能占比来看,北京的街道功能密度均低于成都的街道功能密度,这体现了北方城市低密度蔓延的特色。

图3 街道总体功能密度

图4 街道功能密度各级占比

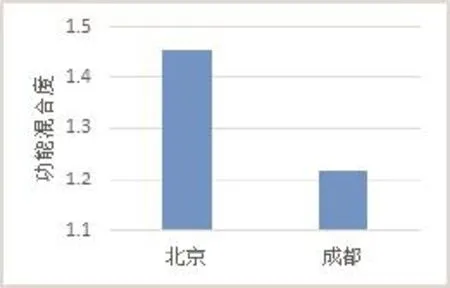

(3)街道功能混合度对比

分别计算成都三环内和北京五环内街道总体的功能混合度(计算公式见2.3),结果如图5所示;同时,计算各条街道的功能混合度,对成都的街道功能混合度,采用ArcGIS Natural Break的方法分成5级,接着,北京采用成都的分类标签将街道功能混合度分成5级,分别计算各级功能混合度的占比(图6)。可见,无论总体功能混合度,还是各级功能占比来看,北京的街道功能混合度均高于成都的街道功能混合度,这与成都商业类POI占比过高有关。

2 研究方法

2.1街道和活力定义

关于街道和街道活力的定义,本文将参照龙瀛和周垠成都街道活力的研究[13]。将街道界定为城镇范围内、非交通为主、能承载人们日常社交生活的道路,包括道路红线范围、对街道活力有直接影响的建筑底层商铺、小的开敞空间等。街道范围为以街道中线为基础,左右各55 m的缓冲区域。而街道的活力定义为街道的社会活力,其核心为街上从事各种活动的人。

2.2指标体系构建

参照龙瀛和周垠的成都街道活力的研究[13],对北京街道活力的剖析从两个层次展开,即街道活力的外在表征和街道活力的影响要素。关于活力的外在表征,本研究选用某互联网LBS数据的人口密度为表征;而关于街道活力的影响要素,考虑到数据的可获取性和北京的城市特点,结合龙瀛和周垠成都街道活力的研究,具体指标选择如下。①区位:街道中点距离商业中心、商业综合体的距离;②街道肌理:街道周边道路交叉口密度;③周边地块性质:现状城市用地分类;④交通可达性:街道中点与地铁口的最短直线距离、道路缓冲区内公交站点密度;⑤功能混合度:筛选之后POI混合度;⑥功能密度:筛选之后POI密度;⑦自身特征:道路宽度、等级。

图5 街道总体的功能混合度

图6 街道各级功能混合度占比

2.3指标体系量化

为了便于定量研究,对这些指标进行量化和空间表达。

(1)街道活力

为了减少日常必要性活动(比如上下班、在家)对人口密度分布规律的影响,选择休息日14:00 — 17:00间的人口数之和来表征与街道活力相关的人口密度。街道范围和人口数据相交,假设各街道缓冲区范围内人口分布均匀,对每条街道内的网格人口取平均,以去除道路长短这一量纲的影响,即可得14:00 — 17:00间每条街道的人口数,以此表示街道活力。

(2)区位

到商业中心的距离:所选商业中心为西单、王府井、中关村和三里屯太古里,由道路中点计算到最近商业中心的距离;到商业综合体的距离:由道路中点计算到最近商业综合体的距离。

(3)街道肌理

街道周边道路交叉口密度:计算道路中心线1 km缓冲区范围内的交叉口密度。

(4)周边地块性质

参照成都案例的做法,街道性质由道路中心线100 m缓冲范围内地块性质决定,若最高类型地块面积占比超过50%,则将该类型赋属性给街道;若最高占比大于0且小于50%,则该街道为混合型(mixed);若缓冲区范围内不包含明确用地属性的地块,则街道分类为未知(unknown)。最后选取商业服务、居住、公共管理与服务参与街道活力的分析。

(5)交通可达性

到地铁口的距离:由道路中点计算到最近地铁口的距离;公交站密度:道路中心线55 m缓冲区范围内的公交站点密度。

(6)功能混合度

街道功能混合度(多样性)用信息熵来计算。

Diversity =-sum(pi×ln pi),( i = 1,...,n)

式中Diversity表示某街道的功能混合度,n表示该街道POI的类别数,pi表示某类POI占所在街道POI总数的比例,各类POI数量均进行过归一化处理,归一化的方法是该类POI在该街道的数量与该类POI在北京所有街道的数量的比例。另外,其他类POI不参与功能混合度的计算。

(7)功能密度

道路中心线55 m缓冲范围内影响活力的POI总数。

(8)自身特征

本研究道路自身特征包括道路等级、道路宽度;道路等级由高速公路、国道、城市快速路、省道、县道、乡镇道路和其他道路,依次赋值为1,2,……,7;由于本文所研究街道为生活型街道,因此最后参与街道活力计算的街道为县道、乡镇道路和其他道路。

2.4研究思路

本研究从3个层次对街道活力展开定量分析。①选择空间句法中的全局整合度和全局标准选择度,在只考虑空间句法的指标体系中,评估这一套指标体系对街道活力的解释力度,称为第1组指标体系;②在只考虑街道自身属性及周边环境等的指标体系中,定量评估这一套指标体系对街道活力的解释力度,称为第2组指标体系;③将结合街道自身属性及周边环境等本文所构建的指标和空间句法的全局整合度和全局标准选择度,评估二者均考虑的指标体系对街道活力的解释力度,称为第3组活力指标体系。

3 研究结果

3.1指标体系空间分布规律

表达需要,本文选取北京三环内的街道进行展示(总研究范围为五环内)。

(1)街道人口活力

基于某互联网LBS数据表征的街道活力结果如图7所示。总体而言,首先,东部的活力高于西部。其次,三环内活力高的地方主要集中在西单、王府井、动物园批发市场、三里屯太古里、前门、崇外大街及其两侧东西向部分街道、长安街等。其中,西单、王府井、三里屯太古里均是市级商业中心,前门、崇外大街及其两侧东西向部分街道、动物园批发市场等同样也是商业设施分布密集区。

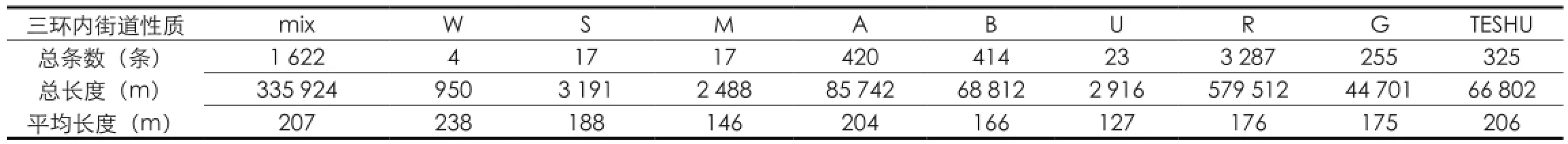

(2)街道性质

由现状用地分类推导出的街道类型,增添了混合型(mixed),结果如图8所示。B类(商业服务)街道有明显的集聚区,即西单、王府井和金融街;R类(居住)街道大部分分布在二环内,混合类街道以二环到三环之间居多;A类(公共管理与服务)街道最为明显的两处为北京理工大学等高校聚集区和北京市政府所在地一带。三环内各类街道的总条数和平均长度见表2。R类(居住)街道数量最多,其次为混合型、A类(公共管理与服务)和B类(商业服务)街道;U类(公共设施)街道平均长度最短,W类(物流仓储)街道最长。

图7 街道人口密度

图8 街道性质①注:mix:混合用地;A:公共管理与服务;B:商业服务;M:工业用地;W:物流仓储用地;S:道路与交通设施用地;U:公用设施用地;G:绿地与广场用地;TESHU:其他用地

(3)功能密度与混合度

采用ArcGIS Natural Break的方法,分别将街道功能密度与功能混合度分为5级(图9,图10)。功能密度较高的街道分布集中,主要分布在西单、王府井、东单—灯市口、崇文门崇外大街等地。功能多样性高的街道在三环内占比较高,且分布分散,略微集中的两处分别是东单—灯市口及两侧东西向街道和崇外大街及其两侧东西向街道。西单虽然有较高的功能密度,但却是功能混合度的低洼区。

图9 功能混合度

图10 功能密度

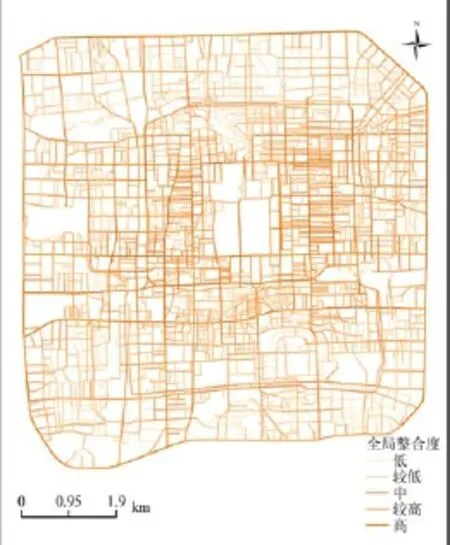

(4)全局整合度和全局标准选择度

选择segment map,采用Depthmap软件计算五环内的全局整合度和全局标准选择度,采用ArcGIS Natural Break的方法,分别将全局整合度和全局标准选择度分为5级(图11,图12)。全局整合度和全局标准选择度总体趋势一致,即主干道基本为高全局整合度和高全局选择度;而相较全局选择度,二环内东西向胡同也具有较高的全局整合度。

图11 全局选择度

图12 全局整合度

表2 三环内不同性质街道数量与平均长度

3.2活力构成因素分析

采用多组多元线性回归的方法评估各活力影响要素对街道活力的贡献。根据本文对街道活力的概念界定和街道属性信息,被纳入回归分析的街道有如下特征:①县道、乡镇道路和其他道路;②A,B,R类街道。

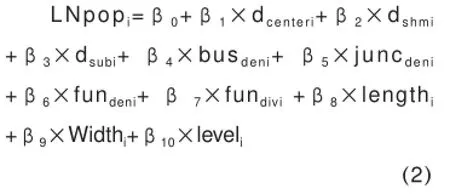

对于不同类型的街道,回归因变量为相应类型街道对应的人口密度的自然对数(LNpop),3组指标体系对应3组自变量。

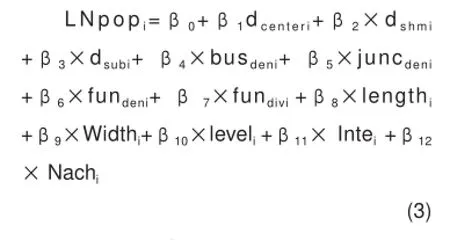

第一组自变量为全局整合度(Inte)和全局标准选择度(Nach),回归模型如式(1),i表示街道的ID号。

第二组自变量为与商业中心(天府广场,dcenter)、商业综合体(dshm)、地铁口的最近直线距离(dsub),公交站点密度(busden),道路交叉点密度(juncden),功能密度(funden)、功能混合度(fundiv)、道路长度(length)、道路宽度(width)、道路等级(level),回归模型如式(2),i表示街道的ID号。

第三组自变量包含了第一组和第二组的自变量,回归模型如式(3),i表示街道的ID号。

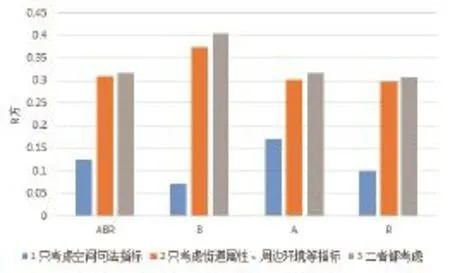

(1)各组R方对比

三套街道活力影响要素、不同街道类型的回归结果——R方如图13所示。图中,A,B,R分别表示对公共管理与公共服务类、商业服务业设施类和居住类街道的分析,ABR表示对这3类街道的总体分析;图例中的1,2,3分别对应于2.4中的第一、二、三组指标体系,即只考虑空间句法的指标体系分析,只考虑街道属性、周边环境等的指标体系的分析,和二者都考虑的指标体系的分析。

图13 三层次活力构成要素回归R方

无论从总体(ABR)上看,还是分街道类型看,第一组指标体系小于第二组指标体系,而第二组指标体系小于第三组指标体系;从整体来看,第一组的R方为0.124,第二组的R方为0.31,明显高于第一组指标体系对街道活力的解释力度,而第三组的R方为0.318,略高于第二组指标体系对街道活力的解释力度,可见空间句法对街道活力的解释力度远不及街道自身属性周边环境等本文第2章构建的指标解释力度大,而加入空间句法的指标体系虽然能提高对街道活力的解释力度,但是作用不明显;只考虑空间句法指标的指标体系对B类街道的解释力度最小,而二者都考虑的指标体系对B类街道的贡献最大(第三组R方与第二组R方之差最大)。空间句法主要用来表征区位,而在本文建构的活力影响要素中,到商业中心的距离这一指标实际上已经代表了区位,因此,在一定程度上能解释为什么空间句法的加入并不能显著提升对街道活力的解释力度。

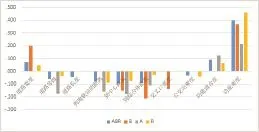

(2)街道活力构成因素回归系数分析

为方便与成都的街道活力案例做对比,选择第二组指标体系,分析各个活力要素对街道活力的贡献。

回归结果如图14所示,部分要素没有通过显著性检验(显著性处于0.05水平),已剔除。

图14 活力构成要素回归标准系数

从街道活力的影响因素来分析,总体上,离商业综合体的距离、功能密度和到商业中心的距离对不同类型的街道活力皆有影响,其他影响因素仅对部分类型的街道活力产生影响。总体来看,功能密度对街道活力影响最大,功能密度大的街道更易凝聚活力,到商业中心的距离和到商业综合体的距离对街道活力也有较大影响,街道活力随着到商业综合体、商业中心的距离增加而减少。道路自身特征中,道路长度对3类街道的活力均无明显影响;道路宽度对B类街道活力有明显的促进作用,对R类街道有一定的促进作用,道路越宽,活力越高,这与认为的窄街道高活力不一致,可能原因是在北京,高等级的业态通常分布在较宽的道路两侧,即高等级业态一般都配备了较宽的道路,造成较宽的马路有较高的活力;道路等级对A类街道有明显的抑制作用,对R类街道有一定的抑制作用,道路等级越高(对应道路中的级别越低),活力越低。到地铁口的距离对A类和R类街道活力影响较大,且呈抑制作用,距离地铁口越近,活力越高,而对B类街道活力影响不大。交叉口密度对B类街道有明显的抑制作用,交叉口越密集,B类街道活力越低,这也与认知不一样,同样,可能原因是在北京,交叉口密集的地方,对应的是低等级道路密集处,这些地方通常也是低端业态聚集处,需要后续加入业态的等级进行验证;公交站点轻微抑制R类街道的活力。功能混合度对A类和R类街道活力有一定的促进作用,对B类无明显影响。

图15 街道POI布局

图16 街道功能布局形态分布

从不同街道类型来分析,A类街道活力与功能密度的关系最为敏感,其次是到商业中心的距离、到地铁口的距离、道路等级、功能混合度和到商业综合体的距离,其他因素对A类街道活力影响较小。B类街道活力受功能密度影响最为明显,其次为到商业综合体的距离、道路宽度、到商业中心的距离和交叉口密度。R类街道活力同样受功能密度的影响最为明显,其次到地铁口的距离、到商业中心的距离、功能混合度对R类街道活力有一定的影响,综合体、公交站密度、道路等级和道路宽度对R类街道有轻微的影响。

(3)北京与成都街道活力对比

由于北京五环内并无明显的行政中心,北京的区位以市级商业中心来代替;北京环线与行政区划并无明显关联,且不存在市政府搬迁的经历,因此,北京的活力影响要素中并未加入区县行政中心和新行政中心。从各指标对街道活力的影响和各类型街道的活力影响要素两个方面来对比北京和成都街道活力影响要素的相同与不同之处。首先,二者的显著相同之处有:功能密度和到中心的距离对各类型街道的活力均有明显影响,且功能密度越高,活力越高,到中心的距离越近,街道活力越高。

其次,二者的明显不同之处有:

①成都案例中,到中心(原行政中心)的距离对各类型街道活力的影响占据首位地位,而在北京案例中,对各类型街道活力的影响居首位的是功能密度,到商业中心的距离其次;

②成都案例中,功能多样性对各类型街道活力均有明显的促进作用,在北京案例中,功能混合度对B类街道活力无显著影响;

③成都案例中,到商业综合体的距离仅对B类街道活力有抑制作用,即距离越近,活力越高,而在北京案例中,到商业综合体的距离对各类型街道活力均有明显的抑制作用;

④成都案例中,到地铁口的距离对B类街道活力有较大影响,对A类街道无显著影响,而在北京案例中,地铁口对B类街道无显著影响,对A类有明显影响;

⑤成都案例中,道路自身特征中的道路宽度仅对R类街道活力有轻微的抑制作用,即道路越宽,活力越低,而在北京案例中,道路宽度对B类街道活力有明显的促进作用,对R类街道活力有一定的促进作用,即道路越宽,活力越高;

⑥成都案例中,公交站密度对A类和R类街道均有轻微的促进作用,即公交站密度越高,活力越高,而在北京的案例中,公交站密度对R类街道有轻微的抑制作用,即公交站密度越高,活力反而越低;

⑦成都案例中,交叉口密度对B类街道无显著影响,而在北京案例中,交叉口密度对B类街道有显著抑制作用,即交叉口密度越大,B类街道活力越低。

各类型街道的活力影响要素方面,二者的相同之处有:

①3类街道的活力均与功能密度、到中心的距离密切相关;

②A类街道的活力中,功能密度的影响较功能混合度大;

③商业综合体能带动周边B类街道的活力。

而二者的显著不同之处在于:

①成都案例中,A类、R类街道的活力与天府广场(原行政中心)的关系最为敏感,B类街道活力与地铁站的关系最为敏感,而在北京案例中,3类街道的活力均与功能密度关系最为敏感;

②成都案例中,与A类街道活力相关的要素按照重要性程度由高到低分别是,离天府广场(原行政中心)的距离、功能密度、功能混合度,而在北京案例中,与A类街道活力相关的要素按照重要性程度由高到低排序分别是商业中心的距离、地铁口、道路等级、功能混合度和到商业综合体的距离,北京多了地铁口、道路等级和商业综合体的影响;

③成都案例中,与B类街道活力相关的要素按照重要性程度由高到低分别是地铁口、天府广场(原行政中心)、功能多样性、功能密度和商业综合体,而在北京案例中,与B类街道活力相关的要素按照重要性程度由高到低分别是功能密度、到商业综合体的距离、道路宽度、到商业中心的距离和交叉口密度,成都的街道活力多受到功能多样性的影响,而北京多受到道路宽度和交叉口密度的影响;

④成都案例中,与R类街道活力相关的要素按照重要性程度由高到低分别是天府广场(原行政中心)、功能多样性、功能密度,而在北京案例中,与R类街道活力相关的要素按照重要性程度由高到低分别是功能密度、到地铁口的距离、到商业中心的距离、功能混合度,成都的街道活力多受到功能多样性的影响,而北京多受到地铁口的影响。

表3 北京五环内各类型街道

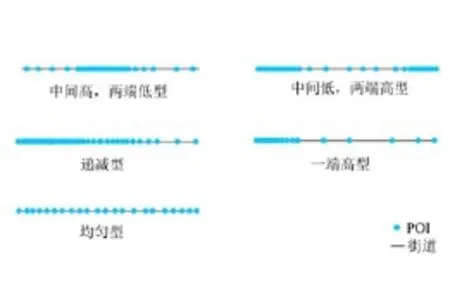

4 街道功能布局

业态如何在一条街道上进行布局?有些街道的业态集中在街道两侧交叉口,有些街道的业态集中分布在街道的中间地段,而有些街道的业态则均匀分布在整条街道上。探讨街道功能布局与街道活力的关系,第一步是对街道功能布局模式进行识别。本文选用方法是:将街道等分成三等分,分别统计街道各段的POI数量,接着按照一定规则识别街道POI布局形态,最后识别出5种街道功能布局形式(图15),规则如下:

①若中间段的POI数量占整条街道的比例超过50%,则认为是“中间高,两端低型”,即业态主要集中在街道的中间地段;

②若中间段的POI数量占比与两端段的POI数量占比之差均大于20%,且两端段的POI数量占比均高于34%,则认为是“中间低,两端高型”,即业态主要集中在街道两侧交叉口;

③若街道前两种情况均不符合,且POI数量占比从一端向另一端以大于20%的差递减,则认为是“递减型”,即业态由一端交叉口向另一端交叉口递减;

④若前3种情况均不符合,且一端的POI数量占比超过50%,则认为是“一端高型”,即业态集中分布在街道一侧的交叉口;

⑤若以上4种情况均不符合,则定义为“均匀型”,即业态均匀分布在街道上。

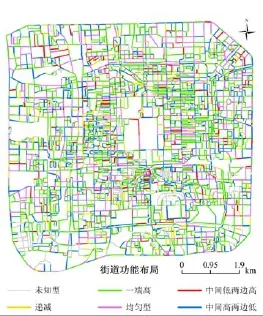

选取北京三环内的街道,展示各街道的功能布局,计算之后,新增了“未知型”(图16)。南锣鼓巷,以及从东单北大街到东西北大街东侧的东西向胡同是典型的“一端高”型的街道功能布局;东四北大街西侧的与之相连的东西向胡同有部分“中间低两边高类型”聚集;“均匀型”街道在前门,及崇外大街东侧的东西向胡同有部分集聚;“递减型”街道分布较少,“中间高两边低型”街道无明显集聚点。

北京五环内各类型街道的占比如表3所示。可见,“一端高”型的街道所占比例最高(34%);其次为“中间高两边低”和“均匀型”,分别是19%和13%;“递减型”和“中间低两边高型”占比最低,分别是7%和4%。

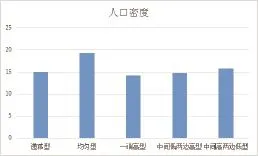

对五环内各类型街道统计休息日14:00 — 17:00的人口密度,以此表示街道活力(图17),均匀型街道(业态均匀分布在街道上)的活力最高,其次为中间高两边低型街道(业态分布在街道中间段,两端的交叉口业态少),一端高型街道(业态只分布在街道一侧的交叉口)的活力最低。除均匀型街道外,其他类型的街道活力差别不大。关于街道活力与街道功能布局的关系,下一步拟纳入本文构建的街道活力指标体系中进行分析。

图17 各类型街道人口密度

5 结论与讨论

本文基于街道城市主义(Street Urbanism)理论,在现有的数据增强设计的框架(Data Augmented Design,DAD)下,参考已有成都街道活力的研究,对北京街道活力展开定量实践探索,一方面对比传统活力研究方法之一——空间句法与文章所构建活力影响要素对街道活力的解释力度;另一方面,对比北京与成都的街道活力影响要素,通过不同城市的深入分析,发现中国城市街道的一般性规律或地区差异,同时不断丰富已构建的城市街道层面的活力评估体系。

理论上,本文丰富了街道活力的评估框架,并定量探索了街道活力的影响因素。北京的实证研究表明:(1)只考虑空间句法的指标体系对街道活力的解释力度远小于只考虑街道属性、周边环境等的指标体系,而二者都考虑的指标体系对街道活力的解释力度有轻微的提升。(2)功能密度、到城市商业中心的距离和到商业综合体的距离是影响街道活力的主要因素,而各类型街道的活力影响因素均与功能密度的关系最为敏感,商业中心能在一定程度上提升周边的街道活力,商业综合体能在一定程度上提升周边A类(公共管理与公共服务)和B类(商业服务业设施)街道的活力,对R类(居住)街道的活力有轻微的提升作用。不同类型街道的其他影响因素有所差异:A类(公共管理与公共服务)街道活力在一定程度上受到地铁口的影响,且道路等级越高、功能混合度越高,街道活力越低;B类(商业服务业设施)街道活力与道路宽度、交叉口密度相关,与认识不同的是,道路宽度越宽,街道活力越高,而道路交叉口密度越高的地方反而街道活力越低,这可能与街道周边分布的业态的档次相关;R类(居住)街道活力同样受到地铁口的带动影响,而功能混合度越高,街道活力越高。(3)通过与成都街道活力的研究对比,发现二者存在相同之处,也存在明显的不同之处。相同之处包括功能密度和到中心的距离对各类型街道的活力均有明显影响,功能密度越高、到中心的距离越近,街道活力越高;3类街道的活力均与功能密度、到中心的距离密切相关等。不同之处包括在成都案例中,A类(公共管理与公共服务)、R类(居住)街道活力与离中心的距离(原行政中心)的关系最为敏感,B类(商业服务业设施)街道活力与地铁站的关系最为敏感,而在北京案例中,3类街道活力均与功能密度关系最为密切等。此外,本文还对街道功能布局进行了识别,并且对街道功能布局与街道活力的相关关系做了初步探索,发现业态均匀分布在街道的街道活力最高。

实践上,本文的研究成果对街道活力的营造具有一定的指导意义。整体而言,二者均抛开难以改变的区位因素,对北京这种低密度蔓延的城市而言,提升街道的功能密度能有效提升街道的活力,对密度相对较高的成都而言,功能混合度更能有效提升街道的活力;对商业设施布局选址而言,更适合布局在地铁口或商业综合体附近的街道,或者换个角度说,在对街道进行规划设计时,地铁口或商业综合体附近应该配套相应的商业服务设施,以提升街道的活力,促进空间的高效使用;对居住功能主导区的街道活力营造而言,提升功能密度和功能多样性仍是有效的方法,此外,成都的商业设施相对突出、街道更具生活气息,密路网、窄街道、微循环能提升街道活力,而当这套方法应用于北京时却得再行斟酌,因为北京快节奏、综合和大规模等特点,可能导致该方法的不适用。

通过北京与成都街道活力的对比,可以看出上述街道活力影响因素的影响随城市有所差异,而关于二者差异的原因,这有待于后续更多深入的研究工作来论证。另外,笔者将空间句法的指标加入构建的活力要素中,此时商业中心的距离、交叉口的密度未能通过显著性检验,因为商业中心的距离、交叉口的密度在一定程度上表征区位,而空间句法也是表征区位的有力方法,若经过多个城市检验,均呈现类似结果,可以考虑用空间句法的指标表征区位因素;笔者尝试将研究范围缩小至北京三环内,对B类(商业服务业设施)街道和A类(公共管理与公共服务)街道,到商业中心的距离的影响通不过显著性检验,说明区位对街道活力的影响程度跟研究范围关系较大。在成都案例中,成都的研究范围(二圈层)相较北京(五环)大,因此其对街道活力影响占据首位的因子是到中心的距离这一结果可能与研究范围有关,但是除开距离外的其他因素受研究范围影响不明显。北京街道活力影响要素中道路宽度对商业服务业类街道活力的促进作用、交叉口密度对商业服务业类街道的抑制作用、公交站点对居住类街道的轻微抑制作用等,这些结果均与认知不同,还有待进一步验证。此外,本文初步探索的街道功能布局,也是未来拟加入街道活力评价体系中的一个指标。

References

[1]许凯,孙彤宇. 机动时代的城市街道——从基础设施到活力网络[J]. 时代建筑,2016(2):54-61. XU Kai, SUN Tongyu. Street in Motor Age: from infrastructure to Vibrant Network[J]. Time Architecture, 2016(2):54-61.

[2]Jacobs J. The death and life of great American cities[M]. New York: Random House, 1961.

[3]Gehl J. Life between buildings: using public space[M]. Washington, D.C.: Island Press, 2011.

[4]Montgomery J. Making a city: urbanity, vitality and urban design[J]. Journal of Urban Design, 1998,3(1):93-116.

[5]Katz P, Scully V J, Bressi T W. The new urbanism: toward an architecture of community[M]. New York: McGraw-Hill, 1994.

[6]Ewing R, Cervero R. Travel and the built environment: a synthesis[J]. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2001(1780):87-114.

[7]姜蕾. 城市街道活力的定量评估与塑造策略[D].大连:大连理工大学硕士学位论文, 2013. JIANG Lei. Quantitative assessment and shaping strategy of vitality of urban streets[D]. Dalian: The Dissertation for Master Degree of Dalian University of Technology, 2013.

[8]徐磊青,康琦. 商业街的空间与界面特征对步行者停留活动的影响——以上海市南京西路为例[J]. 城市规划学刊,2014(3): 104-111. XU Leiqing, KANG qi. The relationship between pedestrian behaviors and the spatial features along the ground-floor commercial street: the case of West Nanjing road in Shanghai[J]. Urban Planning Forum, 2014(3): 104-111.

[9]Ye Y, van Nes A. Quantitative tools in urban morphology: combining space syntax, spacematrix, and mixed-use index in a GIS framework[J]. Urban Morphology, 2014, 18(2):97-182.

[10]郑思齐. 城市活力研究[EB/OL].( 2016-01-04)[2016-04-15]. http:// www.beijingcitylab.com. ZHENG Siqi. Research about urban vitality[EB/ OL]. (2016-01-04) [2016-04-15]. http:// www. beijingcitylab.com.

[11]从街道到场所,一贴集齐全球政府场所营造行动[EB/OL].(2016-03-04)[2016-04-15]. http:// mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3ODM2NjAxMA ==&mid=402160315&idx=2&sn=0a97b8fecc69d2f c58b581307fb3dc44&scene=1&srcid=03042tSAeM UIGewKFPumSJTR#wechat_redirect. From Street to Place, a summary about place revival action of global government. [EB/OL].( 2016-03-04)[2016-04-15]. http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= MzA3ODM2NjAxMA==&mid=402160315&idx= 2&sn=0a97b8fecc69d2fc58b581307fb3dc44&scene =1&srcid=03042tSAeMUIGewKFPumSJTR#wech at_redirect.

[12]龙瀛. 街道城市主义—新数据环境下城市研究与规划设计的新思路[J]. 时代建筑,2016(2):128-132. LONG Ying. Street urbanism: a new perspective for urban studies and city planning in the new data environment[J]. Time Architecture, 2016(2):128-132.

[13]龙瀛,周垠. 街道活力的量化评价及影响因素分析——以成都为例[J]. 新建筑, 2016(1):52-57. LONG Ying, ZHOU Yin. Quantitative evaluation on street vibrancy and its impact factors: a case study of Chengdu[J]. New Architecture, 2016(1):52-57.

[14]龙瀛,沈尧. 数据增强设计– 新数据环境下的规划设计回应与改变[J]. 上海城市规划, 2015(2): 81-87. LONG Ying, SHEN Yao. Data augmented design: urban planning and design in the new data environment[J]. Shanghai Urban Planning Review, 2015(2): 81-87.

[15]Liu X, Long Y. Automated identification and characterization of parcels with Open Street Map and points of interest[EB/OL].(2015-5-20) [2016-1-4]. http://epb.saqepub.com/ content learly 2015/09/02/02658135/5604767. abstract.

Street Vibrancy of Beijing: Measurement, Impact Factors and Design Implication

1673-8985(2016)03-0037-09 中图分类号TU981 文献标识码A

郝新华

北京清华同衡规划设计研究院有限公司技术创新中心

规划师,硕士

龙 瀛(通讯作者)

清华大学建筑学院

副研究员,博士

清华大学恒隆房地产研究中心数据增强设计研究室主任

石 淼

北京清华同衡规划设计研究院有限公司技术创新中心

数据分析师,硕士

王 鹏

北京清华同衡规划设计研究院有限公司技术创新中心

副主任,高级工程师,硕士