安徽省基础设施建设对区域城镇化的影响

韩亚芬,杨 斌,张 生

(1.宿州学院 环境与测绘工程学院,安徽 宿州234000;2.安徽通济环保科技有限公司,安徽 宿州 234000)

安徽省基础设施建设对区域城镇化的影响

韩亚芬1,杨斌2,张生1

(1.宿州学院 环境与测绘工程学院,安徽 宿州234000;2.安徽通济环保科技有限公司,安徽 宿州 234000)

摘要:借助主成分分析法,建立城镇化发展和基础设施建设的评价模型,分析安徽省1995-2013年基础设施和城镇化的发展趋势。结果显示:安徽省城镇化水平和基础设施建设总体呈现上升趋势,且2005年之后增长速度加快;两者的协调性呈现有规律的周期性波动,且间隔时间越来越短,说明两者协调性趋于良性循环;由区域城镇化与基础设施的回归分析可见,两者呈现明显的正相关关系,且超前型基础设施对于城镇化的驱动作用尤为明显,说明在城镇化进程中政府应该适度加大对基础设施建设的投入。

关键词:安徽省;基础设施;城镇化;主成分分析

网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1415.C.20160405.1125.026.html

网络出版时间:2016-04-05 11:25

基础设施是一个国家或地区经济发展和城市建设的重要物质基础,是人们生产和生活正常运转的重要服务设施。发达国家城镇化进程起步较早[1],经过上百年的建设过程,基础设施与区域经济发展形成了不同的发展模式,比较典型的是超前型、平行型和滞后型[2]。20世纪以后,随着西方城镇化进程中多种“城市病”的出现,对基础设施与城镇化发展关系的研究也随之越来越多[3]。中国真正的城镇化起步于改革开放之后,城市基础设施建设一直滞后于经济发展,早期关于基础设施的研究主要集中于滞后的原因、影响因素和对策等方面[4-6]。近年来,随着经济的不断发展,城镇化、经济发展与基础设施之间的关系成为学者们研究的重点[7-8],但研究还主要集中在交通基础设施对城镇化发展的影响方面[9-10],而对于综合性基础设施与城镇化发展的定量协调关系研究较少。该文以安徽省为研究对象,实证分析安徽省基础设施建设与城镇化发展之间的协调关系,为安徽省城镇化发展政策的制定提供理论基础。

一、基础设施建设的现状

安徽省位于中国华东地区,是中国经济最具发展活力的长三角腹地,东邻江苏和浙江,北衔山东,是承接东部沿海城市产业转移的前沿地区,建立了中国第一个承接产业转移的国家级示范区;西接湖北和河南,南靠江西,是中国实施西部大开发战略的重要枢纽,在中国的区域发展中具有连南接北和承东启西的重要作用。安徽省总面积13.94万km2,现辖合肥、芜湖、淮北、宿州、蚌埠、淮南、亳州、阜阳、滁州、六安、马鞍山、宣城、铜陵、安庆、黄山和池州16个地级市。2013年辖区人口7 002万人,位居全国第八,城镇化率约47.5%左右,低于全国平均水平,在中部6省位于第五位。全省城镇化区域发展严重失衡,区域差异较大。为此,安徽省于2014年修订了《安徽省城镇体系规划(2011-2030)》,预计2020年城镇化水平将达到58%。与此同时,国家发展改革委等11个部委于2014年12月29日联合印发了《国家新型城镇化综合试点方案》,将安徽省列为试点省市之一,以推进安徽省城镇化的健康发展。基础设施是为生产和生活提供一般条件的公共设施,是城市赖以生存和发展的基础[1-2]。因此,分析安徽省城镇化水平状况和基础设施建设水平之间的关系,对于其制定城镇化发展战略意义重大。

二、指标体系建立与数据来源

以安徽省为研究对象,分析安徽省1995-2013年以来基础设施建设水平对区域城镇化的影响,数据主要来源于《安徽省统计年鉴1996-2014》、安徽省统计公报及安徽省各市的统计年鉴等资料,部分缺失数据采用内插法恢复。

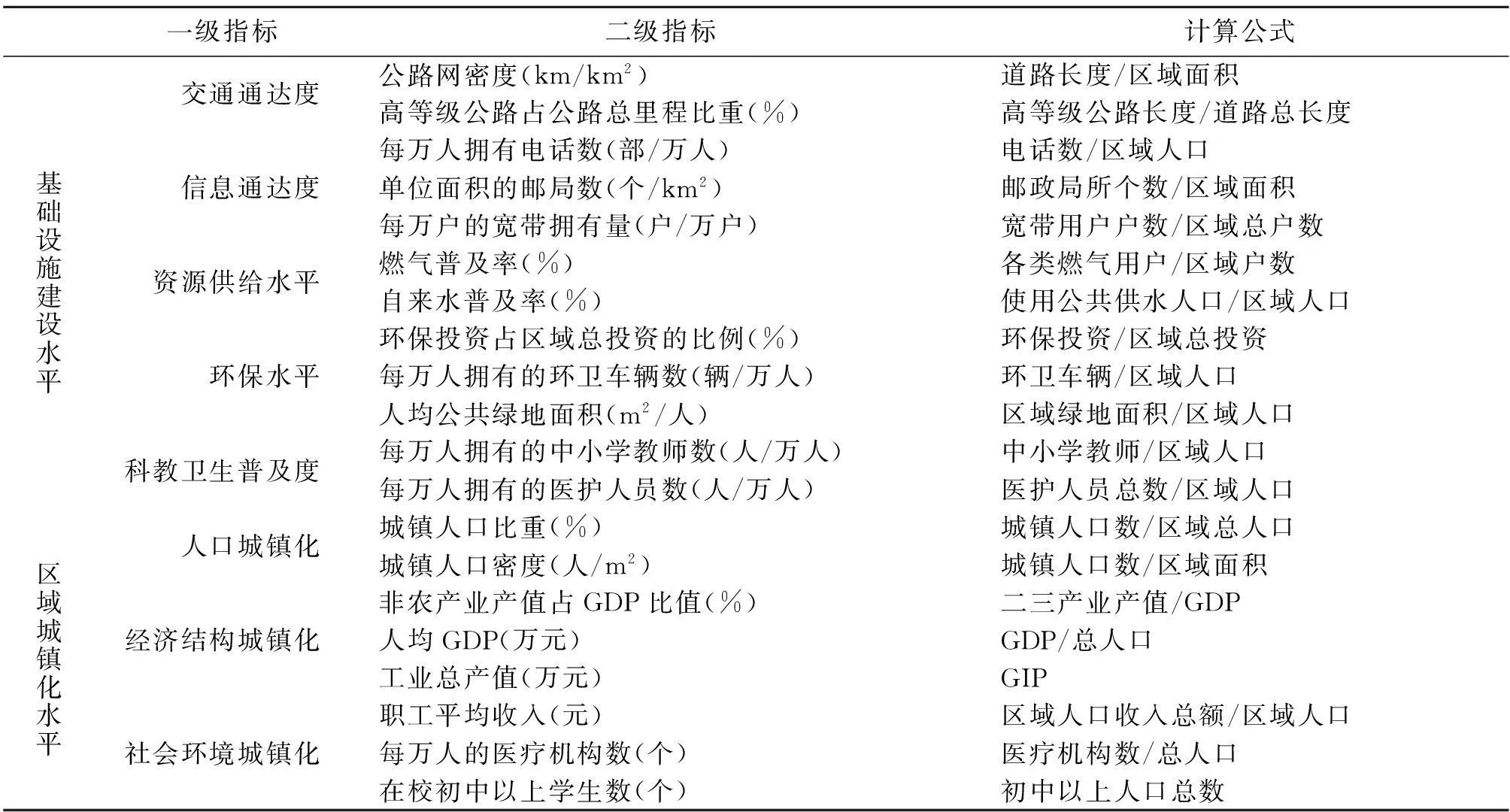

(一)基础设施与城镇化水平的指标体系构建

为了能更加准确、全面和科学地分析基础设施建设与城镇化水平的关系,在选取指标体系时遵循了系统性、科学性、可度量性、综合性和典型性等原则,尽可能全面准确地度量两类指标。目前学术界对于基础设施与城镇化的测算方法较多,常见的有单一指数法和综合指数法[5],该文采用综合指数法构建了区域基础设施水平与区域城镇化水平的指标体系(表1),基础设施建设水平主要包括交通通达度、信息通达度、环保水平及科教卫生普及度5个一级指标,这5个一级指标又分为12个二级指标。区域城镇化水平可分为人口城镇化、经济结构城镇化和社会环境城镇化3方面,这3个指标又进一步分为8个二级指标。

基础设施是为区域提供公共服务和公共条件的综合体,是促进区域间信息、人才和资金等要素流动及重组的基础性要素,主要包括道路交通设施、通信设施、资源供给、环境保护设施和科教文卫等。因此,该文主要通过这5方面来描述基础设施建设水平。道路交通用交通通达性来衡量,是区域间各生产及生活要素流通的载体,主要表现在公路网密度及高等级公路占公路总里程两方面;信息是城乡沟通的桥梁,是城乡各种生产和生活资料相互流动的保障,主要通过每万人拥有的电话数、单位面积的邮局数及每万户的宽带拥有量来衡量;资源供给水平是指城乡居民实现生活一体化的表现,主要指清洁能源和自来水等使用的便捷程度,体现在燃气普及率及自来水普及率两方面;环保水平主要体现区域人地关系的改善情况,主要用环保投资占总投资的比例、每万人拥有的环卫车辆数及人均公共绿地面积表示;科教卫生普及度是提高区域人口素质及人们生存环境的基础,可用每万人拥有的中小学教师数和每万人拥有的医护人员数衡量。

城镇化是人口向城市集中和生产方式由农业向非农业转变的过程,城镇化不仅包括人口的转换与集中,生产方式与经济结构由农业向非农业转化,还包括社会经济及文化景观的城镇化转变。因此,该文中的城镇化水平主要通过人口城镇化、经济结构城镇化及社会环境城镇化3方面体现。

(二)原始数据的标准化处理

为了消除数量级大小及量纲不同造成的影响,对基础设施与城镇化水平各指标的原始数据需标准化处理,文中采用Min-max标准化处理,计算公式如下:

(1)si=(xi-xmin)/(xmax-xi)

上式中:si为标准化后的指标值;xi为原始指标值;xmin是原始数据中的最小值,xmax是原始数据中的最大值。

表1 安徽省基础设施及城镇化水平指标体系构建

(三)构建基础设施与城镇化的评价模型

介于区域城镇化水平和区域基础设施水平的指标体系都比较复杂,该文主要采用主成分分析法对两指标进行分析评价,选取了安徽省1995-2013年的数据进行主成分分析,研究时间序列的主成分变化,该方法在计算过程中人为因素较少,权重确定较为客观。

区域城镇化水平评价模型T(x)是以各主成分得分作为评价值,各主成分的权重是各主成分方差的贡献率与所选主成分总方差的比值,具体计算公式如下:

上式中:T(x)是城镇化水平的评价函数,t1、t2…tn是城镇化评价模型在主成分分析时各主成分的得分,ε1、ε2…εn是各主成分相对应的方差的贡献率。

同理,可得到基础设施水平的评价函数T(x),公式如下:

上式中:C(x)是区域基础设施水平的评价函数,c1、c2…cn是区域基础设施评价模型在主成分分析时各主成分的得分,η1、η2…ηn是各主成分相对应的方差的贡献率。

三、安徽省基础设施建设与城镇化的关系

城镇化是区域扩大内需的重要手段,是区域经济发展的助推器,安徽省近年来城镇化步伐明显加快,但是与全国平均水平还有一定的差距,为了更好地推进安徽省城镇化进程,有必要了解安徽省城镇化发展的现状及其主要的影响因素。

(一)安徽省基础设施水平与城镇化水平的现状分析

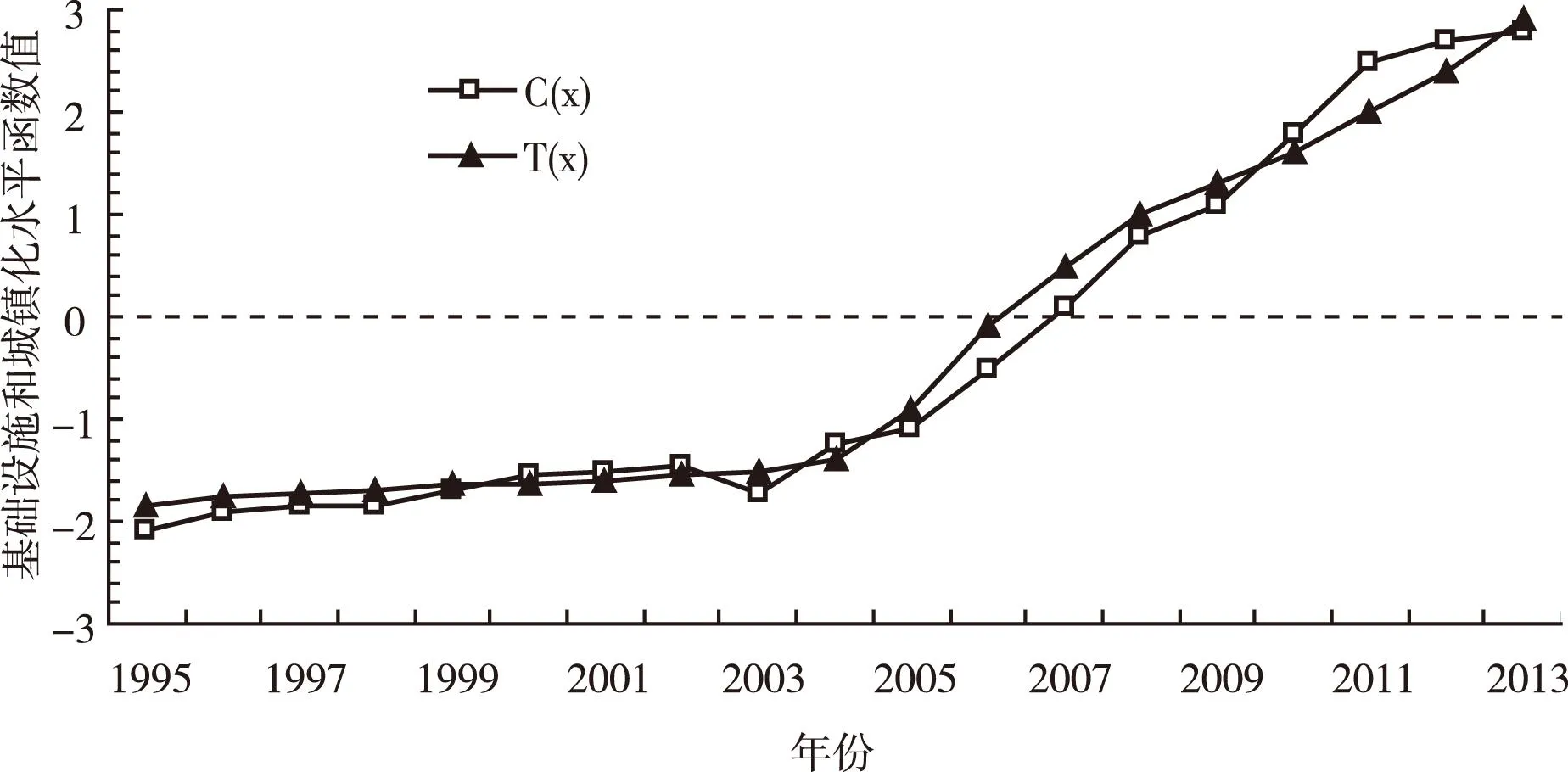

图1 安徽省基础设施建设与城镇化水平发展现状

根据安徽省城镇化与基础设施建设的评价模型,文章先应用SPSS软件对安徽省1995-2013年相关的基础数据进行标准化处理,然后进行主成分分析。由于该文采用Min-max标准化处理,所有数据都在0-1之间,可用KMO检验两组数据的相关性。发展研究数据KMO值都大于0.7,说明安徽省基础设施和城镇化水平的相关性较强,适合进行主成分分析。在此,提取的主成分分析累计贡献率的数量大于85%,可得到基础设施建设与城镇化水平的评价函数C(x)和T(x)分别为:

(4)C(x)=0.645c1+0.237c2+0.112c3

(5)T(x)=0.681t1+0.211t2+0.112t3

将提取的主成分c1、c2、c3和t1、t2、t3分别代入公式(4)和(5)中,可得到安徽省1995-2013年基础设施水平和城镇化水平的综合指数值(图1),即通过C(x)和T(x)的评价模型(4)和(5)计算得到安徽省各年的基础设施水平与城镇化水平的综合指数值。由图1可知,安徽省基础设施水平和城镇化水平基本呈现逐步上升的趋势,其中基础设施水平在2005年前上升较为平缓,且在2003年还出现了下降情况,2005年之后上升较快,从2005年的-1.1增加到2013年的2.8;同时,安徽省城镇化水平也呈现出2004年前平稳低速增长,2004年之后发展较快的趋势,这说明基础设施建设与城镇化发展密切相关。

(二)安徽省基础设施建设与区域城镇化的关联分析

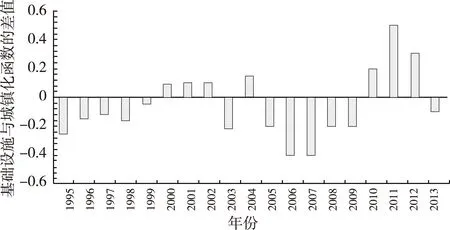

从世界经济发展史来看,区域基础设施与区域经济发展间的关系可分为超前型、滞后型和同步型3种类型,文章借鉴这一理论来表征安徽省基础设施建设和城镇化发展水平间的关系,构建两者发展的协调型函数f(x):

(6)f(x)=C(x)-T(x)

当f(x)>0时,说明基础设施建设快于城镇化发展水平(超前型);当f(x)=0时,说明两者同步发展(同步型);当f(x)<0时,说明基础设施建设水平滞后于城镇化发展水平(滞后型)。

根据上述公式计算安徽省1995-2013年城镇化水平与基础设施发展间的关系(图2),由图2可知:在1995-1999年、2003年,2005-2009年和2013年安徽省基础设施建设发展滞后于城镇化发展水平,而2000-2002年、2004年以及2010-2012年f(x)>0,说明安徽省基础设施建设水平快于城镇化发展,属于超前型。总体来看,安徽省区域基础设施与经济发展间的协调函数f(x)呈周期波动规律,即超前型和滞后型交替出现,其交替周期亦由早期的5年逐渐变为后期的3年,由1995-1999年的滞后型发展为2000-2004年的超前型(其中,2003年为突变年份,主要是受到SARS危机的影响,导致基础设施建设速度出现明显下降)。基础设施建设对于城镇化发展有明显促进作用,该时期安徽省城镇化发展迅速,超过了基础设施建设的速度,城镇化持续发展导致基础设施供应不足,区域城镇化发展速度转而变慢。所以,2010-2012年基础设施发展速度又超过了城镇化发展速度,变为了超前型;2013年再次成为滞后型,由此可见,两种类型交替的时间间隔越来越短,这说明安徽省基础设施建设和城镇化发展正向良性趋势演变。

图2 安徽省基础设施和城镇化发展间的关系

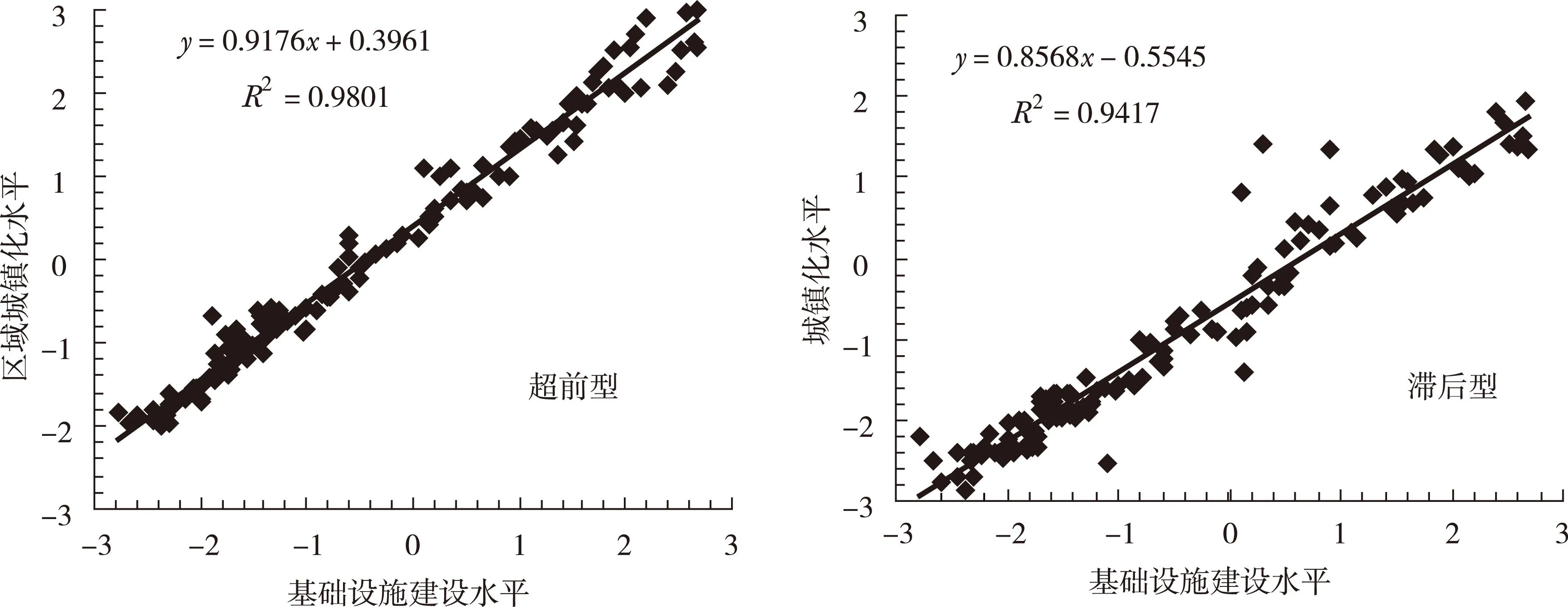

为了进一步分析安徽省区域城镇化发展与基础设施建设之间的关系,该文进一步选取了安徽省16个地级市的相关数据,同样以1995-2013年为研究时段,基于公式(1)-(6)分别对16个地市进行主成分分析,得到其对应的城镇化水平评价函数T(x)和基础设施建设的评价函数C(x),再计算两者的协调函数f(x),得到304个分析样本,同时依据协调函数值将304个样本分成超前型和滞后型两种类型,其中超前型138个,滞后型166个,分别作出其城镇化水平与基础设施建设的散点图(图3),对两图进行回归分析可见:

(7)超前型:T(x)=0.9176C(x)+0.3961(R2=0.9801,n=138,P<0.01)

(8)滞后型:T(x)=0.8568C(x)=0.5545(R2=0.9417,n=166,P<0.01)

由公式(7)和(8)可知,城镇化发展与基础设施建设间有很强的正相关性,两种类型相关系数都超过0.9,即在其它条件都不变的情况下,基础设施提升一个百分点,城镇化可推进0.9801(0.9417)个百分点,特别是超前型基础设施对于城镇化的驱动力更明显,相关性可达到0.9801,说明超前型基础设施建设可以强化其对于区域城镇化进程的促进作用,从而更好地加速区域经济的发展。因此,政府在进行基础设施的规划和建设时适度超前发展基础设施,有利于推进区域城镇化的进程。

图3 安徽省城镇化水平与基础设施建设的回归分析

四、结论与对策

文章主要分析了1995-2013年安徽省基础设施建设与区域城镇化之间的关系,通过构建安徽省时间序列的基础设施建设评价函数与城镇化发展的评价函数,分析了安徽省近年来两指标的发展规律,发现安徽省城镇化水平及基础设施建设整体呈现上升的趋势,其中,2005年之前两者增长速度缓慢,2005年之后增加较快;从两者的协调关系看,基础设施建设与城镇化发展呈现螺旋式上升趋势,交替波动上升,且间隔时间逐渐变短,说明两者的协调性呈现良性循环;通过对安徽省16个地市的面板数据回归分析,发现安徽省基础设施建设对于城镇化建设有明显的推动作用,且超前型基础设施建设对区域城镇化的推动作用更为显著。

根据上述结论,在安徽省区域发展规划中,政府首先要适当加大基础设施投入,发挥政府对基础设施建设的主导作用,保证基础设施建设能促进区域经济发展,这主要是因为基础设施建设与城镇化水平呈现正相关关系,加大安徽省基础设施的投入可以保证其经济稳步持续发展。同时基础设施建设能创造大量的就业机会,引导农民从农村进入城市,可提高城镇化水平和区域城镇化质量;其次,应将地区基础设施建设与市场经济结合起来,使基础设施建设实现产业化,保证区域基础设施适度超前,同时也可为基础设施建设筹措资金;另外,基础设施可以通过提高生产率和改善生产环境来实现对地区经济增长的贡献,同时加速城镇化进程,而超前型基础设施建设更有利于强化其对于区域城镇化进程的促进作用。因此,基础设施的超前发展可以更好地促进安徽省城镇化进程及经济发展。最后,基础设施发展也要注重区域化,发展有地方特色的基础设施,从而更好地推进区域城镇化进程,因为不同的区域发展条件及发展状况差异较大,基础设施建设也应区域化,以便与当地经济建设同步发展。该文验证了安徽省基础设施建设适度超前对城镇化建设有促进作用,其他区域两者间关系还需进一步分析,以期真正揭示两者间的关系。

参考文献:

[1]Garcia-Mila T,McGuire T J,Porter R H.The Effect of public capital in state level production functions reconsidered[J].Review of Economics and Statistics,1996,78(1):177-180.

[2]崔功豪,魏清泉,刘科伟.区域分析与区域规划[M].北京:高等教育出版社,2006.

[3]Madlener R,Sunak Y.Impacts of urbanization on urban structures and energy demand:What can we learn for urban energy planning and urbanization management[J].Sustainable Cities and Society,2011,(1):45-53.

[4]陈明星,陆大道,查良松.中国城市化与经济发展水平关系的国际比较[J].地理研究,2009,28(2):464-474.

[5]李郇.中国城市化滞后的经济因素——基于面板数据的国际比较[J].地理研究,2005,24(3):421-431.

[6]蔡军.城市化滞后于经济发展的制度化因素分析[J].城市规划,2006,30(1):67-721.

[7]吴涛,李同昇,芮旸,等.陕西省城乡关联发展与基础设施建设动态关系分析[J].经济地理,2011,31(12):2021-2027.

[8]谭俊涛,张平宇,李静.三江平原垦区基础设施建设对区域城镇化的影响[J].地理研究,2014,33(3):501-508.

[9]韩传峰.中国交通基础设施与经济增长的关系实证[J].中国人口·资源与环境,2011,21(10):147-152.

[10]刘生龙,胡鞍钢.交通基础设施与经济增长:中国区域差距的视角[J].中国工业经济,2010,21(10):14-23.

(责任编辑白晨)

The Influences of the Infrastructure Construction on the Regional Urbanization in Anhui Province

HAN Ya-fen1,YANG Bin2,ZHANG Sheng1

(1.School of Environment and Survey Engineering,Suzhou University,Suzhou,Anhui 234000,China;2.Anhui Tongji Environmental Protection Technology Co.Ltd,SuZhou,Anhui Province,234000,China)

Abstract:By means of principal component analysis(PCA),the paper sets up the evaluation model of the infrastructure construction and urbanization and analyzes the developmental trend of the infrastructure construction and urbanization in Anhui province from 1995 to 2013.The result shows that the level of infrastructure construction and regional urbanization has grown steadily in recent years in Anhui province,particularly since 2005 and that the coordination between the regional urbanization and the infrastructure construction takes on a regular change and the interval between changes becomes shorter and shorter,which displays a sound cycle.The analysis on the relations between the infrastructure construction and urbanization reveals that the two are related positively,in particular,when the infrastructure development is faster than urbanization development.Therefore,it is suggested that the government should increase investment in the infrastructure construction in Anhui province.

Key words:Anhui Province;infrastructure construction;urbanization;principal component analysis

收稿日期:2015-09-06

基金项目:安徽省教育厅自然科学重点研究项目(KJ2014A251);宿州学院教授博士基金课题(2014JB02);宿州区域发展协同创新中心开放课题(2014SZXTKF15);宿州学院安徽省煤矿勘探工程技术研究中心开放课题(2013YKF05)

作者简介:韩亚芬(1983-),女,山西文水人,宿州学院环境与测绘工程学院讲师,环境科学硕士,主要研究方向为环境污染防治。

中图分类号:F 292

文献标识码:A

文章编号:2095-462X(2016)02-0083-05