王国锋 脱离事物本身的图像

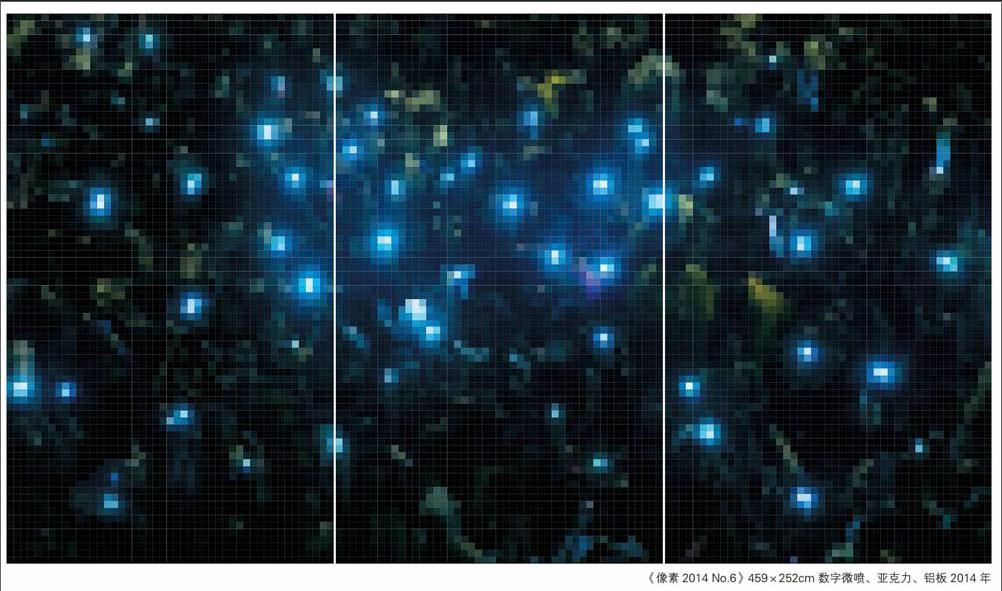

在王国锋近期创作的一系列作品中,作为图片基本构成元素的“像素”成为了一个重要的表征。无论是《探针》中以平面图像为媒介实现场域之间的转换,抑或是《像素》、《事件的另一种形态》系列中通过挪用互联网新闻图片并对其进行的解构与重构,均呈现了艺术家对有关图像观看方式及意义转换问题的探讨。作品在延续社会性思考的同时,亦展现出其对图像本体语言新的探索与实践。

艺术汇:在德萨画廊北京空间的展览中,你从画廊室内用手机拍摄了窗外的一张风景,并将这张图像移至画廊室内空间中。并将其放大,使图片的基本构成元素“像素”布满了室内空间。这是否可以理解为是对平面与空间关系的一种转换?

王国锋:确切地说,德萨画廊北京空间的这件作品是以平面图像作为媒介而实现的场域之间的转换。我将外部空间的风景通过图像这一媒介移植转换到了室内建筑空间之中,在视觉上使图像的呈现形式发生改变,在语义上解构了原图像。

当人们从外部现实空间进入画廊内部由图像构成的“风景”空间时,如果不告诉观众构成这个空间的图像来自于室外的风景,人们根本就无从感知。这里面所隐喻的是:当“事”或“物”一旦成为了图像,它就已经不再是“事物”本身,而成为了“图像”或“视觉”本身,或者说成为了一个具有某种主观属性的载体。

艺术汇:无论在作品《探针》中,抑或是在德萨画廊香港空间展出的《像素》、《事件的另一种形态》系列中,作为图片基本构成元素的“像素”成为了你作品中的一个重要符号和表征。原本作为构成图像的基本单位似乎成为了被突出呈现的个体?

王国锋:由像素构成的图像已经成为数字时代的重要特征。《像素》系列和《事件的另一种形态》系列,我是将一些存在于互联网上具有某种功能属性的新闻图片进行解构与重构,使图像转变生成了具有新的主观概念的复合体。通过这样的转换和重构,一方面实现了像素的呈现,另一方面,在像素的生成过程当中,原图像的内容也同步被消解,生成了新的视觉形式。

艺术汇:在作品《探针》中,由于对原有图像的放大,原本具象的图片在视觉上呈现出抽象的形态。这与《像素》系列、《事件的另一种形态》系列的视觉原理相同。在这两个系列中,观看的距离和方式决定了图像所呈现的形态。这种抽象与具象,或者说模糊与清晰“并置”的方式传达了怎样的一种观念?

王国锋:其实这两件作品探讨的是同一个概念,是关于图像的观看方式和意义转换的问题。一方面,我通过将来源于互联网的新闻图片进行“放大和缩小”,生成新的图像,使观众获得新的视觉体验。这样的体验在现实世界是无法获得的。在现实中,事件只存在于同一个情境之中,人也只能站立在同一个位置,所以是无法获得这样的视觉感受的。另一方面,我也通过这件作品实现了图像的意义转换。也就是说,一件“事”或一个“物”,当我们将其转换成为图像之后,它就已经脱离了“事物”本身。那么,以何种方式去转换,以何种方式去观看,都将决定我们对“事物”的判断结果。

这里我是将一个图像无限放大,目的是使构成图像的基本元素——像素得以清晰呈现出来。这样,当我们近观或者身处其中的时候,我们已无从感知图像的内容,它变成了一个完全抽象的形态。但当我们退远距离或借助某种工具,比如通过手机屏幕或相机再去观看或拍照时,图像似乎又回归了原本的形态。也就是说,我通过对数码图像的放大和缩小,强迫观众徘徊在我所建构的视觉语言和图像所表达的主题之间,或者说让观众的主观感受始终处于对主题的把握与丢失之间。这也就是你所提到的将抽象与具象“并置”的目的所在。

艺术汇:你多个系列的作品创作,往往从采集图片碎片开始。并通过计算机进行拼贴、合成。对图片的挪用和重构是你创作的一个主要方式。这个过程中的观念介入成为了一个重要的环节。能否具体谈谈你的创作手法与创作观念之间的关系?

王国锋:是的,对图片的拼贴合成、挪用或重构是我最近几年创作图像作品常用的手法。

在我的《理想》系列、《乌托邦》系列和《朝鲜》系列作品中,我是前期通过照相机对拍摄对象近距离一个局部一个局部地拍摄,采集大量的局部素材,后期再通过计算机编辑、拼贴、合成等手段来制作完成的。我通过这样的创作手段来实现图像的高清晰、大尺幅,以及观看时的临场感和细节的可阅读感,这是我创作时的一个基本理念。这几个系列的作品所呈现的是极权社会里典型的宏大社会景观。我采用这样的创作方法,目的是为了尽最大可能地表现所拍摄对象的细节。我迷恋于对细节的表现,所以在整个创作过程中力图去呈现这些宏大景观里的每一个细节或每一个鲜活的个体。我希望不仅能够展现宏大社会景观的美学化,同时也能够呈现构成这些奇观的微观元素。在我看来,宏大的景观只是一个形式或表象,细节才能反映事物的本质。

而在我的《新闻》系列、《记忆》系列、《像素》系列和《事件的另一种形态》系列等作品中,我是通过挪用互联网上的新闻图片并对其进行转换和重构来制作完成的。正如上一个问题所谈到的,这些作品探讨的是同一个概念,也就是关于图像的观看方式和意义转换的问题。这也是我个人对图像视觉语言的一种探索和实践。

艺术汇:你的很多作品中往往涉及有关社会、政治等相关内容,在涉及此类问题时你的观看视角是怎样的?

王国锋:实际上这些年来,我的大部分作品都具有社会性的特征。无论是早期的录像、装置作品,还是以摄影为媒介的社会主义景观图像作品,比如《乌托邦》系列、《朝鲜》系列等,或者是从纯粹观念角度出发的图像作品,比如《像素》系列、《记忆》系列和《新闻》系列等,这些作品的线索几乎都和记忆或事件有关,都具有社会性的特征。我对这样的主题有着浓厚的兴趣,这与我的成长背景和所生活的语境有着密切的关系。

比如《乌托邦》系列,我所拍摄的是受到二十世纪共产主义运动和思潮的影响所产生的具有强烈政治属性的社会主义大型建筑和景观。这些留存在前社会主义国家里的大型建筑和景观已经成为了一个时代的记忆,是一个时代记忆的物化体。而《朝鲜》系列虽然拍摄的是正在进行时的极权化景观,但也类似于人们对那样一种政治体制记忆的延续,是对特定时期的集体记忆的定格。在我创作的过程中,我会用我个人化的语言方式去呈现这个主题。但同时,我也尽最大的努力将我自己的态度从中抽离出来。随着对这个主题的思考不断深入,我越来越认识到关于历史或记忆,人类往往是健忘的,有时是因为本能的遗忘或偏好等原因,但更多是人为的因素,也就是说历史被人为地扭曲、抹杀或篡改,从而造成历史记忆的断裂或丢失,使我们无法真正地解读历史或探究事件的真相。也因此,人类历史上出现的很多问题都在周而复始不断地重演。那么,我的《记忆》系列,正是我对这一主题的梳理和思考。《新闻》系列和《像素》系列等所探讨的是图像通过权力和媒体的过滤后与事件本身的关系或者说是对于真实性的质疑,这些都是我从不同角度对于社会性议题的思考。

艺术汇:尽管你近期的作品呈现出形态上的抽象性,但作品在内在观念上似乎始终存在着某种延续性,譬如对所谓真实性的质疑、对事物观看视角的讨论等。请结合你不同时期的作品系列谈谈你在创作中的延续与推进。

王国锋:上一个问题也谈到了,这些年来,我的大部分作品始终贯穿着社会性议题,包括比较早期的录像作品和装置作品,比如《我爱北京天安门》、《中国乌托邦》、《我的生活与你无关》等,也包括最近十多年以摄影为媒介的图像创作,《乌托邦》系列和《朝鲜》系列,另外还包括从纯粹观念角度出发的图像作品,也就是《新闻》系列、《记忆》系列和《像素》系列等等,这些作品我所关注和呈现的都是我对一些社会问题的认识和思考。

我的早期的录像作品和装置作品,可能我个人的态度介入更多一些。但从《乌托邦》系列开始,我的兴趣点更多地转移到了对艺术本体的语言实践和思考,题材和内容很大程度上成为了一个载体。比如在《乌托邦》系列和《朝鲜》系列中,我把“高清晰”、“超大尺幅”和“临场感”作为我作品观念的一部分。后来的《新闻》系列、《记忆》系列、《像素》系列,《事件的另一种形态》等等,我思考和探讨的是图像与真相、图像与历史记忆的关系。

最近几年,我开始围绕图像本身的概念进行更多的思考和创作。比如2015年在德萨画廊北京空间以“探针”为主题的这个展览,我是在画廊室内用手机拍摄了窗外的风景之后,将这一风景以图像的方式转换、移植到了画廊室内600多平米的空间里。通过图像与现实空间的场域转换,使数字时代构成图像的最基本元素——像素得以呈现并放大,致使整个画廊空间变得魔幻而抽象。当观众从外部的现实空间进入到这个由图像(像素)构成的空间时,已经无法辨识这一风景,观众被吸纳其中,无从感知图像的内容。但当你举起手机或照相机拍摄这个空间的时候,通过屏幕会立即领悟到图像的内容。这是因为你借用了一种工具,将图像缩小,也等于是远距离观看图像的结果。我之前以摄影为媒介完成的《乌托郭》系列和《朝鲜》系列是对物象施以精细极致描写的手法,而《像素》系列恰好走向了一个相反的方向,前者观众距离画面越近就越能看清楚画面中的各种细节,而这件作品的观看体验正好相反。在这里我所探讨的也是一种观看的再实践。

艺术汇:我们身处一个图像泛滥的时代,尽管我们能够轻而易举地获取大量基于现实的图片信息。但似乎仍然无从对真实性进行有效辨识。你的作品涉及了很多有关真实性问题的探讨,在你看来。所谓的真实是否可能被获取?我们的观看视角又是如何决定了我们对于真实的认知?

王国锋:真实或者说真相是人类一直以来的追求。我记得哈佛大学校徽上面有拉丁语的校训“Veritas”(英文的“Truth”)或者说中文的“真相”或“事实”的意思。我相信真相或事实是客观存在的,也是可以被获取的。但是,人类常常会为了各自不同的利益诉求或目的,通过图像或文字对真相加以人为地篡改、调整或者添油加醋地处理另外,观看的视角和偏好也会加大这种误解,或者说让我们与真相的偏差或距离变得更加遥远。

罗兰·巴特在《神话学》(Mythologies)中就对大众流行文化进行过分析和批判,当然他说的并不是传统的“神话”故事,而是被广告宣传或媒体赋予了神话意义的商品和社会现象。他认为大众文化的运作与神话的制造过程是相似的。而被媒体广告所传递的信息,尽管很多时候并不是真相或者与真相有偏差,但却在大众文化中具有深远的影响力,罗兰·巴特也因此提出了质疑并发出了警示——“你正在被洗脑!”

那么,在图像泛滥的时代,由于刚刚所说的人为因素的干扰,那些客观中立的“真相”可能距离我们越来越遥远。我觉得艺术家所做的不是陶醉于被人为赋予的这些神话语境或者是被告知的“真相”,而是可以提出质疑,甚至可以揭示其中的欺骗性。(采访/撰文:王薇 图片提供:德萨画廊)