基于STP营销理论的应用型技术本科人才培养定位探析

摘 要 应用型技术本科人才培养是当前我国应用型高等院校的一项重要职能,也是当前区域产业经济发展的迫切要求。利用营销学“STP”理论,应用技术本科应对人才培养进行市场细分、根据选择的目标市场进行人才培养定位,做到办学转型与传统普通高校有所区分,并根据区域经济社会市场发展战略定位和需求确定高校学科专业发展战略。为此,应用型技术本科高校应在人才培养理念、管理创新、服务导向、评价机制和契合度上构建有效的保障机制,从而确保应用技术本科人才培养定位与区域经济协调发展。

关键词 应用型技术本科;STP营销理论;人才培养定位

中图分类号 G642 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2016)13-0044-05

2014 年,国家明确提出要引导部分地方普通本科高校向应用技术型高校转型,应用型本科人才培养成为我国600多所地方普通本科高校未来发展的方向。在此背景下,以应用型本科教育的职业性、专业性和基础性等内在本质属性为基础,以服务地方区域经济发展需求为导向,深入研究如何培养有一定知识、技术技能和综合素质,能有效面向生产、建设、管理、服务等一线岗位群并适应其需求,具有可持续发展潜力的高级应用型专门人才成为应用技术本科发展必须要解决的问题。然而,面对国家和区域经济社会发展的新形势、新需求,当前应用型人才培养与区域经济社会的联动发展存在诸多问题,如办学定位雷同、协同联动不足、发展机制陈旧、人才培养模式单一等。因此,变革应用型技术人才培养模式,利用STP营销理论构建以市场需求导向为核心、能及时反映社会经济发展需求的人才培养模式,将人才培养定位与社会经济、行业企业、政府及社会公众紧密联系,共同培养出高质量、高规格的人才不仅是应用型高校必须尽快解决的问题,也是经济和产业结构调整及社会发展的共同需要[1]。

一、应用型技术本科人才培养的现实境况

当前,我国正处于经济社会转型升级和快速发展的关键时段,经济正由劳动密集型向技术密集型和知识经济转变,经济转型和产业升级需要大批具有专门高级知识和实践技能的人才。虽然国家相继出台了关于加快发展职业教育、引导地方高校向应用型转变等文件及鼓励政策,由于应用型本科高校和应用型人才培养在我国尚属全新办学类型和模式,其仍处于初级探索阶段,要在短时期内培养出基础理论与实践技能结合、能有效满足区域经济生产、建设、管理与服务一线需要的专业型、管理型、应用型高级专门技能型人才,能主动适应并引领当前产业发展和实现与经济联动发展,目前仍有许多迫切需要解决的问题。

(一)应用型本科人才的内涵和身份有待进一步明晰

应用技术大学、应用型本科人才是近年来国家基于经济转型发展需要在教育领域提出的新概念。应用型技术大学是我国社会主义现代化建设进程中产业转型升级和产业技术进步的产物,其基于实体经济发展需求,服务国家技术技能创新积累,立足现代职业教育体系,直接融入区域发展,是集职业技术教育、高等教育、继续教育于一体的新的大学类型[2]。当前应用技术大学的主体是由部分地方新建普通本科高校转型生成的,而应用型本科人才则是应用技术大学转型后的人才培养目标。然而,受我国高等教育分层管理体制的长期影响,社会对此类高校本质属性仍有不同看法,如应用技术大学在我国现行高等教育体系中处于何种层次,其与普通高校和职业院校有何区别,人才培养有什么特殊要求和定位,是纯粹的针对职业岗位群的技术学校或是技能培训学校等问题依然不明确。教育是社会发展到一定阶段的产物,不同的社会历史发展阶段都需要与其相吻合的特殊教育形式,应用技术大学和应用型人才也是我国当前社会转型发展所需要的教育。因此,要推动应用型人才培养就需要厘清其内涵。

(二)应用型技术本科发展目标定位不清

在传统教育学科逻辑体制下,高校人才培养是基于社会期望和学术共同体发展需要,对社会的服务是多重的,但主要包括教育、公民和知识保存及发展,人才培养目标大多居于学科和教授导向的知识传授性,高校的办学及人才培养是基于国家行政目标和评估驱动,大多选择综合办学的发展路径以获得更多的办学资源及认可,这导致高校办学特色不明显、趋同化现象严重,普通教育的人才培养日趋暴露出其弊端。因此,随着国家工业化进程的推进,如何根据应用技术大学本质属性和要求,以市场力量和经济驱动需求为导向,审视并重新定位应用型人才培养定位显得极为重要。在新形势下,应用型技术本科办学目标是坚持传统的学科逻辑导向还是应用逻辑人才培养,如何根据区域经济社会发展需要和自身特色确定学科专业的应用、特色发展导向,如何确立面向和服务区域地方社会经济建设的发展需要,如何构建以市场和就业需求及素质养成为导向的实践性、技能性、创新型人才培养体系,培养实践能力强、综合素质高、具有创新创业精神的高层次应用技术型专门人才依然困扰着应用型技术本科的发展。

(三)应用型技术本科人才培养政策缺失

首先,在教育部的指导下,应用技术大学联盟致力于推进应用技术大学的宏观建设与发展,这对我国高等教育分类管理和加快建设现代职业教育体系具有一定促进作用,但应用型技术人才的培养及其发展定位仍需要一系列完整、系统、具体的发展政策和制度。其次,由于国家层面应用型人才培养制度和体系的缺乏,导致地方政府和管理部门难于全面、综合、有效地考虑本区域应用型人才培养的发展计划、保障措施及相应的推进工作管理制度,同时也很难根据区域经济发展的战略重点、产业转型升级的方向确定应用型人才结构调整的总体要求。第三,应用型技术人才的培养目标、学科专业特点、办学经费和实习实训基地等办学指标、资源与区域社会的依存关系极高,而现实情况下由于国家、地方、高校对应用型技术人才的培养尚处在探索发展阶段,各主体间政策目标不明确、管理体制不科学、管理职责不清、各管理机构参与程度较低,导致相互间对接度不高,未能建立良性的互动和运转。

二、应用型技术本科人才培养定位的STP模式构建

(一)基于STP的应用型本科人才培养与经济联动的理论基础

STP 营销理论是当代战略营销的核心内容,是由美国管理学家菲利浦·科特勒(Philip Kotler)通过进一步发展完善温德尔·史密斯的市场细分理论而最终形成的。STP战略理论由市场细分(Segmentation)、目标市场选择(Targeting)和市场定位(Positioning)组成STP 营销理论的内核是需求导向,即服务哪些细分市场,提供什么产品,产品达到什么质量标准等都由市场决定。根据STP理论,市场是一个多层次、多元化的消费需求综合,任何企业都无法满足所有类型的消费需求,企业应按照消费者欲望与需求把一个总体市场划分成若干具有共同特征的细分市场,每一个细分市场都是由具有类似需求倾向的消费者构成的群体,这就是市场细分;企业可以根据自身战略、所提供产品或者服务特点从若干细分市场中选取有一定规模和发展前景,符合自身目标和能力的细分市场作为自身的目标市场,这就是目标市场。企业根据竞争者现有产品或服务在市场上所处的位置,针对顾客对该类产品或服务某些属性的重视程度,为本企业产品或服务塑造有特色的形象,并将这种形象生动地传递给顾客,这就是市场定位[3]。

借助STP理论构建应用型人才培养体系需坚持如下三点:一是区域高校在明确人才培养定位之前,必须以区域经济社会发展的市场需求与变化为基础,分析区域经济社会的现有产业结构、未来发展战略、现有人才类型及规模结构,以掌握区域经济社会各类产业人才市场需要状况、结构、规模及未来发展趋势,即完成人才市场需求细分。二是在市场细分的基础上,结合高校未来发展定位及战略、优势学科专业布局、区位办学特色、师资队伍力量、服务能力等,从确定的区域经济细分市场中选取有一定规模和发展前景、与学校发展战略目标吻合、且有能力服务好的细分市场作为目标市场。三是根据目标市场现有发展状况、同类高校人才培养竞争情况、目标市场未来发展趋势及特殊要求,及时调整现有人才培养的学科专业结构、服务面向及规模要求、培养目标等,以针对此类市场所需人才或服务制定有针对性的人才培养模式,并最终将培养的人才有效供给到确定的市场。换句话说,高校的应用型人才培养是完全的市场力量、经济驱动培养模式,人才培养的起点和落脚点是市场需求。

(二)STP下应用型人才培养与经济联动发展的模型结构与要素

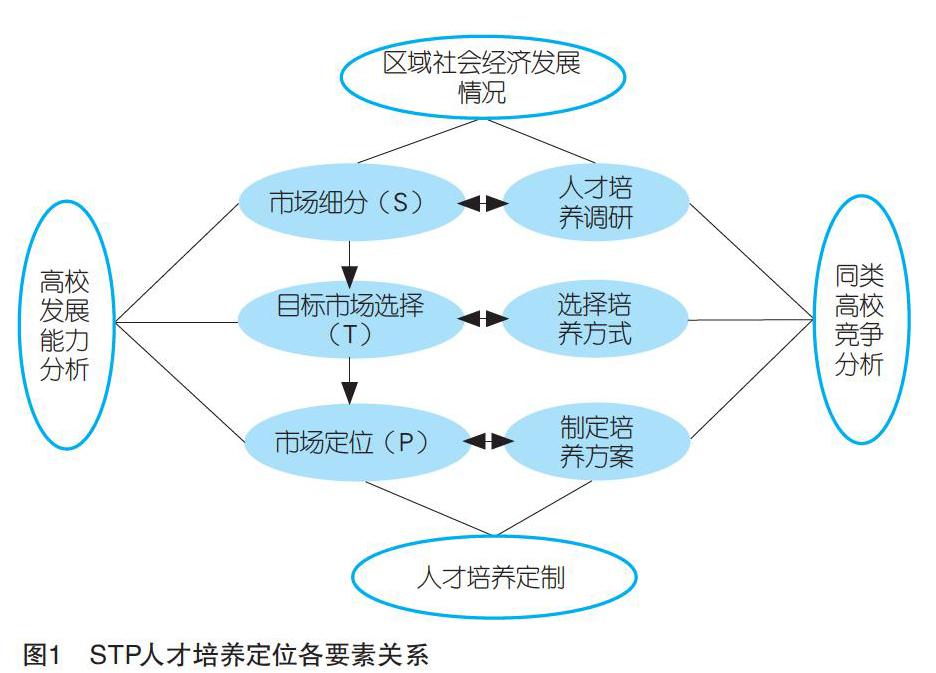

STP战略的核心思想就是高校的人才培养依托区域市场具体的使命,通过对区域经济社会发展的市场细分和未来人才需求趋势分析来确定人才培养的行动方向,从而有效满足目标市场,做到人才培养与市场需求的无缝对接。在某种程度上实现高校人才培养与区域经济联动协调发展,高校人才培养的起点是市场需求,落脚点是满足市场需求。如图1所示,实施STP 人才培养战略的起点是对区域经济社会发展进行市场细分,在市场细分的基础上,根据学校发展战略、优势和机遇选择确定的目标市场作为主攻方向,并根据选择的市场确定能与市场相融合的培养方式;然后根据确定的市场定位制定详细、具体、操作性强、有针对性的人才培养方案并有效实施。

1.市场细分

即人才培养根据STP理论要求,紧紧围绕国家创新驱动发展、中国制造2025、大众创业万众创新、“一带一路”等国家重大战略,特别要结合高校所在区域社会经济发展实际,认真分析目前应用型人才培养现状,对区域经济社会发展特点、属性及需求进行市场细分,以确实增强地方高校为区域经济社会发展服务的能力为指向,以发现潜在需求、归类分析需求和汇聚需求并最终满足需求为应用型人才培养的出发点,改变传统人才培养从高校到市场的“单一供给模式”,实现人才培养由“需求导向——市场驱动——目标供给”模式的转变,从而推动高校应用型人才培养供给模式流程再造,增强“市场需求—目标定向供给”的主导性,并寻求高校应用型人才培养与区域经济的协同和联动发展,最终形成高校应用型人才服务地方区域经济发展、企业行业参与学校应用型人才培养目标制定、课程设置、实习实训等各环节。

2.寻找目标市场

高校在人才培养工作开展的前期工作中,通过对所在区域经济社会发展的市场细分,基本上可了解到市场需求类型、规模和结构等情况,而经济社会发展的市场需求是多方面、多层次、多角度的,高校如何在众多市场需求中选择有效市场显得至关重要。因此,在寻找目标市场时,一要考虑市场的潜在规模和增长趋势,即作为高校人才供给的目标市场在某一细分市场上目前和未来对应用型人才是否有较大需求量;二是潜在目标市场与学校竞争优势和资源条件要具有较高吻合度,学校具备培养目标市场所需应用型人才的能力,并且目标市场要与学校发展战略相一致;三是目标市场具有较强的结构吸引力,即从竞争的角度分析值得学校选择进入,同时与同类竞争学校相比自身条件具备较强优势。因此在选择目标市场时,需要高校领导者创新变革传统的管理理念,在遵循教育规律的同时把注意力更多转移到区域经济发展、潜在的市场需求、未来行业企业的走向和未满足的细分市场,才能在区域教育市场中根据自身能力与区域市场需求,确定自己的细分目标市场,使有限的教育资源、能力发挥最大效益并与区域经济发展产生良性互动。

3.明确市场定位

“随着市场经济的发展,大学不得不主动面对市场,市场已成为影响大学定位的重要因素,大学定位要以市场和顾客需要为导向,满足市场和顾客的要求。”[4]因此,STP人才培养战略的核心在于“定位”,即围绕选择的目标需求市场确定人才培养“战略”,其实质是使本校培养的人才与其他高校培养的人才严格区分开来,取得高校在目标市场上的竞争优势,使市场、企业、行业明显感觉与认识到这种差别优势,确定该人才在市场等需求主体心中的适当位置并留下深刻印象[5]。据此,对于高校而言,成功的定位能促使高校人才培养形成强大的竞争优势。所以,目标市场是应用型人才培养定位的基础,高校应用型人才培养定位必须紧盯市场性、适切性、区域发展性和应用性等基本要求。一是做到办学类型定位与传统普通高校有所区分。应根据确定的目标市场需求,培养以学习各行各业高科技技术技能型专门知识为主,培养能满足市场需求的不同类型人才,在培养过程中注重理论与实践紧密结合,强化对职业岗位所需知识、技能的传授和素质的养成,在课程设置、实践实训内容、教学方法上要突破传统模式,突出在真实市场中的应用性和真实环境下的实习和教学。二要根据区域经济社会市场发展战略定位和需求确定高校学科专业发展战略。应用型技术本科要逐步形成学校发展战略、学位专业设置等由学校、行业、企业和市场等组成的专业设置委员会根据区域经济发展战略确定,使人才培养、教学内容、培养规模与区域经济发展情况有效结合。

三、应用型技术本科人才培养定位的STP模式实施策略

(一)理念变革:立足市场,结合实际,以服务社会经济发展需求为起点

根据STP理论,高校应用型人才培养的起点和落脚点是市场需求。因此高校一要转变传统的学科专业导向人才培养惯性思维模式,把人才培养战略思路重点转移到服务地方经济发展、培养应用型技术技能人才及增加学生就业创业能力上,同时探索校企、校地多元合作的办学路径。二是专业培养目标和人才培养规格应根据选择的目标市场和未来人才需求确定。其制定过程不能再由学校一手包办,而应依据国家和区域发展战略,吸纳区域经济社会发展各利益相关者共同参与商讨确定。三是课程设计、教学过程、实习实训等方面要转变传统以学科专业理论知识为中心的思维,打破“强理论探究,轻实践应用”的价值取向,构建以市场需求为导向的“基础+专业+实训实习”的“学校—企业—学校—企业”实施框架。四是转变传统的人才培养模式,实施“走出去”办学战略,根据市场需求到企业、行业、社区中与各主体共同进行应用型人才培养。

(二)管理创新:以大学章程为中心,构建体制灵活、机制健全的现代大学制度

有效的管理可以促进教学、服务地方经济发展和促进人才培养的良性循环,而不良的管理则会影响到STP战略的实施、学科专业设置、教学活动实施等工作的正常开展。因此,要推动高校应用型人才STP培养模式的有效落实和开展:一要改革内部治理模式,面向市场和社会经济发展构建科学有效的各利益相关者共同参与的治理模式,打破单一的教授治学模式,将行业、企业、政府等参与学校治理常态化;二要建立健全灵活的校内应用型人才培养机制,在培养平台、培养模式上,探寻需求导向型结合模式、学研机构主导型结合模式、校企共建实体结合模式等人才培养机制;三要探索建立与市场需求有效互动的激励机制、调节机制和组织机制。激发行业企业参与人才培养的动力,形成校企、校地和社会共同参与应用型人才培养的局面,从而实现平等互利、优势互补、资源共享、共同发展的目标。四是高校在应用型人才培养过程中要探索有利于合作办学、股份合作、顶岗实习、创业实践等人才培养的管理机制和模式。

(三)服务导向:以人才培养为中心,以市场为导向提升高校的社会服务功能和意识

STP应用型人才培养模式有别于传统人才培养,其虽然也有学科,但不完全以学科为导向,而是以市场需求和就业为导向,以学科—专业群—产业链为依托,以服务一定区域产业链为指向,培养具有高素质,应用型、技能型,有创新素质的高级应用型人才,以满足区域经济发展的要求。因此,高校在定位应用型人才培养模式过程中,一要固化服务型人才培养理念,以一种积极主动、务实求真的态度,面对区域目标市场培养“就业需求导向—可直接雇佣型”人才;二要在应用型人才培养过程中引入市场机制,通过有效的市场需求和市场竞争实现人才培养、服务的最佳供给和资源的合理有效配置;三要打破封闭和单一人才培养模式,与各利益相关者和社会各界建立合作伙伴关系,形成协同、开放、合作的社会化办学模式。四要构建特色化、应用型人才培养路径,以增强服务指向和竞争力。在确定的目标市场中,高校应坚持有所为、有所不为,走错位发展、特色发展之路,做到特色学科专业重点建设,特色行业特色建设。

(四)评价机制:树立终端客户意识,构建多维有效的评价模式

人才培养效果如何,取决于学生的就业结构、层次、水平和用人单位的反馈:而科学有效的评价机制,能反映出高校应用型人才培养模式是否围绕社会经济发展和市场的现实需要。为此,一要建立用人单位和区域市场毕业生评价反馈机制,看市场对毕业生的欢迎及满意程度,以不断改进培养模式和措施,形成人才培养紧密对接产业链、创新链,形成服务产业转型升级和先进技术转移应用的人才培养体系。二是高校应逐步从传统的行政评价中心模式转移到以市场为评判中心的轨道上来。在市场经济条件下,应用型人才培养观念、办学目标、办学机制和办学结果只有以市场评判为依据,才能检验人才培养有无生命力[6],也才能将人才培养融入区域经济社会发展战略,抓住新产业、新业态和新技术发展机遇。

(五)立体契合:提升人才培养与经济发展的关联度、互动度和适应度

STP理论要求应用型技术人才培养与区域经济、产业结构不断提升发展高度契合。第一,高校的人才培养和发展战略定位必须以区域经济发展规划为着眼点,其专业结构调整必须紧贴区域经济发展战略,瞄准区域经济发展路径,围绕区域产业发展结构本身、技术结构、产业布局和组织、产业集群等要素不断梳理出关联度高的要素并与之相衔接。第二,要基于区域经济和产业发展的不同载体,以校企合作为桥梁,共同制订双方发展战略、人才培养方案,校企开展人员交流互派、生产教学设备共享、产品合作研发等,同时挖掘不同产业、不同企业和院校的特有合作载体,不断提升双方参与度。第三,在利益互惠基础上提高高校人才培养与区域经济发展双向适应度。如高校的招生规模和结构与区域产业发展需求和战略规划相适应;专业设置和建设与区域支柱产业、新兴产业需求和传统产业相适应和契合,做到学校发展、专业建设与区域经济和产业发展相适应的动态性、可行性和前瞻性相互适应。第四,人才培养过程及就业政策制定要适应区域产业当前及今后人才需求状况,以提高学校人才培养与产业发展的契合度及学生专业对接产业的入职率[7]。

参 考 文 献

[1]陈正权,朱德全.转型与构建:应用型技术本科人才培养的4R模式探索[J].职业技术教育,2015(4):34-39.

[2]应用技术大学(学院)联盟,地方高校转型发展研究中心.地方本科院校转型发展实践与政策研究报告[R].2013-11.

[3]Koltler , P. Marketing Management (11th Edition)[M]. New Jersy: Prentice Hall, 2003: 308.

[4]刘立宾.大学定位的理论基础及其策略分析[J].教育理论探索,2012(14):3-4.

[5]冯强,蔡春红.STP 战略在高职营销专业人才培养定位中的应用[J].现代教育科学,2010(3):34-39,49.

[6]王洪才.中国该如何发展应用技术大学[J].高校教育管理,2014(6):16-20.

[7]李守可,丛彬彬.区域性高职院校专业结构与产业结构的契合度解析[J].教育与职业,2013(27):8-11.