新型高性能混凝土配合比设计研究

张连英,胡绍振,李 兵,姜亦恒,徐伟刚

(徐州工程学院,江苏 徐州 221018)

新型高性能混凝土配合比设计研究

张连英,胡绍振,李兵,姜亦恒,徐伟刚

(徐州工程学院,江苏 徐州221018)

摘要:通过对混凝土RCM试验结果的分析总结,利用线性回归分析数学手段,认为水胶比、粉煤灰和矿粉掺量与氯离子扩散系数有很好的线性相关性.建立水胶比、粉煤灰和矿粉掺量多因素共同影响下的氯离子扩散系数模型,并结合JGJ—2011《普通混凝土配合比设计规程》和龄期衰减系数模型,提出一种新型高性能混凝土配合比设计方法.

关键词:配合比;掺合料;氯离子扩散系数;回归分析

作为最主要的水泥基材料,混凝土被广泛应用于国家基础设施工程中.在海洋、除冰盐等氯盐环境下,氯离子侵入钢筋混凝土结构内部,导致其钢筋锈蚀、强度降低、耐久性严重退化,最终造成其寿命减少或产生安全隐患[1].新型混凝土的研发为提高混凝土结构耐久性开辟了新的途径[2],而水胶比控制与粉煤灰、矿粉掺合比的选定则是能否配置出符合环境条件要求的高性能混凝土的关键,也是众多学者研究的热点之一.本文基于众多学者的RCM试验成果,利用线性回归分析数学手段,在分析水胶比、粉煤灰和矿粉掺量与氯离子扩散系数关系的基础上,建立了水胶比、粉煤灰和矿粉掺量多因素共同影响下的氯离子扩散系数模型,并结合JGJ—2011《普通混凝土配合比设计规程》中的设计要求和龄期衰减系数模型,提出了一种新的混凝土配合比设计方法,以求为工程应用提供参考.

1氯离子扩散系数模型

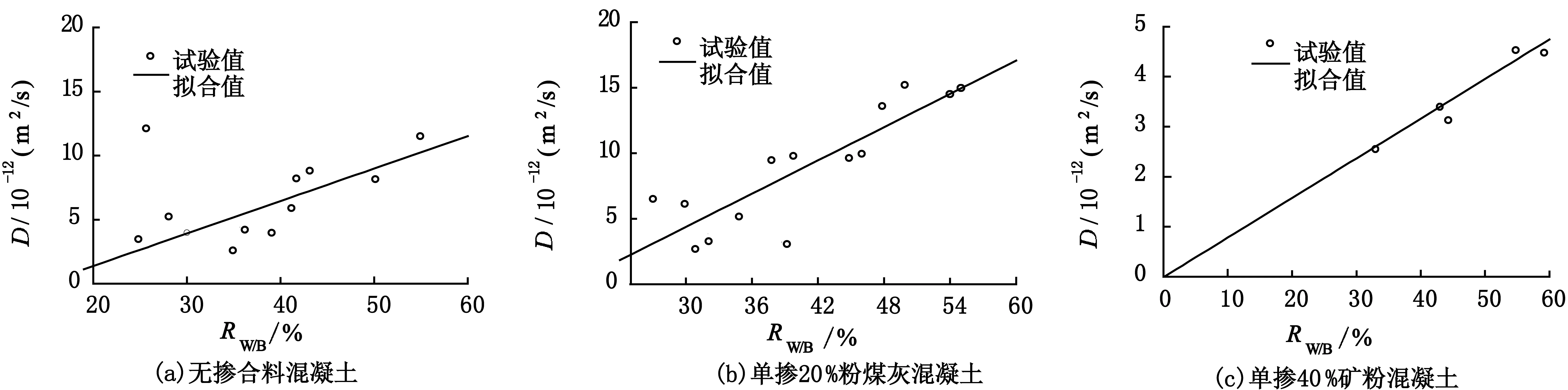

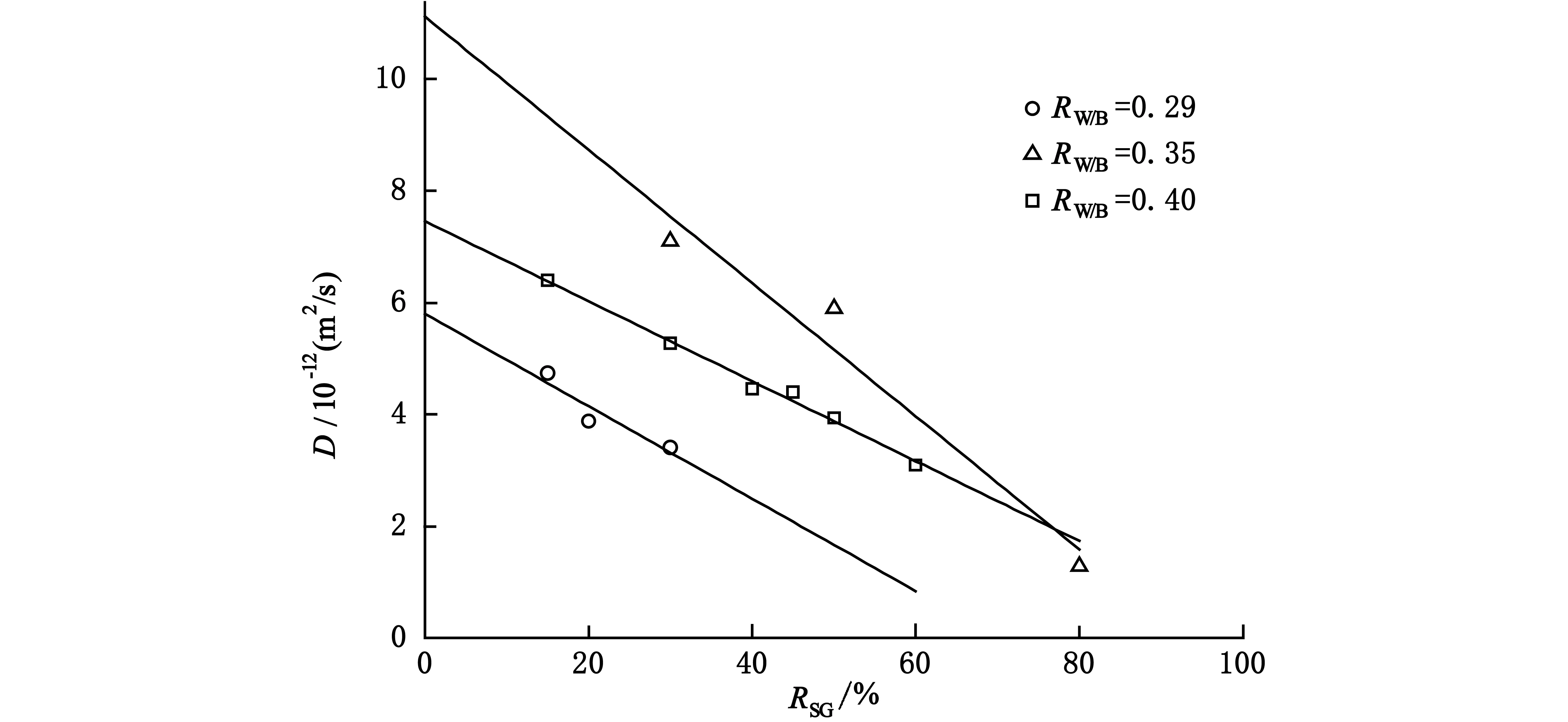

1.1水胶比影响

混凝土的氯离子扩散系数受到水胶比的影响,即当水胶比增大时,氯离子扩散系数会增大[3].通过对不同水胶比下无掺合料混凝土[4-9]、单掺20%粉煤灰混凝土[5-6,8,10]以及单掺40%矿粉混凝土[11-12]的RCM试验结果进行分析,得到不同掺合料种类混凝土的氯离子扩散系数与水胶比的变化规律.如图1所示.对图1分析可得,不同种类掺合料混凝土的氯离子扩散系数随着水胶比增大而增大,并且有一定的线性相关性,因此假设氯离子扩散系数D与水胶比的关系为

D=α1RW/B-β1,

(1)

式中:α1、β1为回归分析系数,RW/B为水胶比.拟合结果见表1.

表1 拟合系数数值

图1 不同种类掺合料混凝土的氯离子扩散系数D随水胶比RW/B的变化规律

1.2矿物掺合料的影响

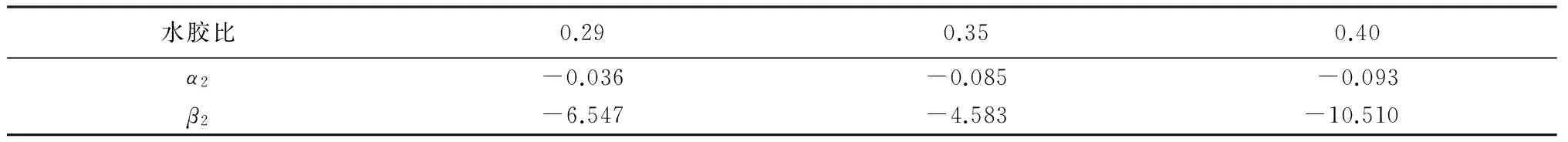

1.2.1粉煤灰的影响

当混凝土中掺入一定掺量的粉煤灰时,其会与水泥浆体发生二次水化作用,消耗Ca(OH)2,从而增加混凝土的密实度,降低混凝土中的孔隙率,提高混凝土的抗渗性能[13].不同水胶比下氯离子扩散系数D随粉煤灰掺量RFA的变化规律如图2所示.对图2中不同水胶比下粉煤灰混凝土的RCM实验数据[4,10,12]进行分析可得:氯离子扩散系数随粉煤灰掺量RFA增加而减小,且两者变化有较好的线性相关性,即

D=α2RFA-β2,

(2)

式中α2、β2拟合值见表2.

表2 拟合系数数值

图2 不同水胶比下氯离子扩散系数D随粉煤灰掺量RFA的变化规律

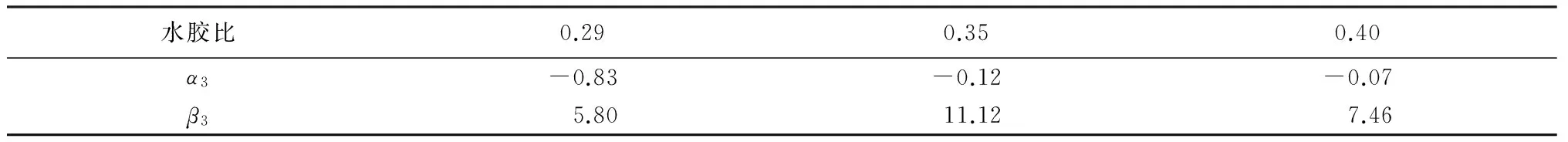

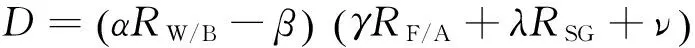

1.2.2矿粉的影响

不同水胶比下氯离子扩散系数D随矿粉掺量RSG的变化规律如图3所示.对图3中不同水胶比下矿粉混凝土的RCM实验数据[4,10,12]进行分析可知,氯离子扩散系数随矿粉掺量RSG增加而减小,且两者变化有较好的线性相关性,即

D=α3RSG-β3,

(3)

式中α3、β3拟合值见表3.

表3 拟合系数数值

图3 不同水胶比下氯离子扩散系数D随矿粉掺量RSG的变化规律

1.3多因素影响下的氯离子扩散系数模型

因为水胶比、粉煤灰掺量、矿粉掺量对氯离子扩散系数有线性相关性,所以三因素影响下的氯离子扩散系数模型为

(4)

式中α、β、γ、λ、η、ν为相关系数.展开式(4),可以转化为

D=b1RW/B+b2RFA+b3RSG+b4RW/BRFA+b5RW/BRSG+b0.

(5)

为了求出未知参数bi(i=0,5),得到多因素下混凝土的氯离子扩散系数模型,采用式(5)并对文献中的试验结果[11,14-15]进行多元非线性拟合,得到氯离子扩散系数模型,即

D=-14.1525+55.9548RW/B+0.6310RFA+0.3973RSG-1.7627RW/BRFA-1.2318RW/BRSG.

(6)

对该模型进行检验,拟合优度R2=0.752,拟合效果较好,理论值大体上符合实验值.

2高性能混凝土配合比设计

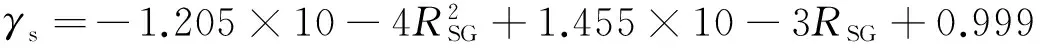

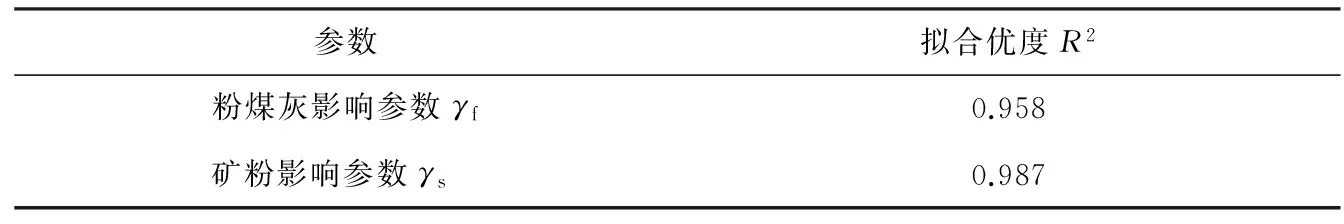

2.1粉煤灰和矿粉影响参数

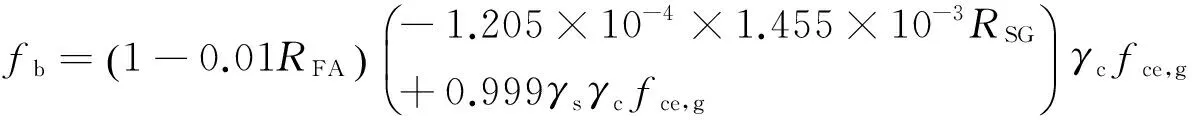

抗氯盐侵蚀的高性能混凝土的制备一般要求低水胶比,并且适当掺入矿物掺合料[16].JGJ—2011《普通混凝土配合比设计规程》虽然给出了粉煤灰和矿粉影响参数计算方法,然而从中仅能得到有限参量的影响参数,而这显然是不完善的[17].因此,建立了多掺量下粉煤灰、矿粉影响系数与掺量的关系模型,即

γf=1-0.01RFA,

(7)

(8)

式中:γf为粉煤灰影响参数,γs为矿粉影响参数.对该模型进行拟合优度R2检验,其结果见表4.从中可以看出拟合效果较好,模型合理.

表4 拟合优度R2检验

2.2水胶比、粉煤灰和矿粉掺量的确定

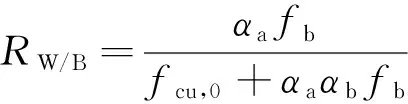

JGJ—2011《普通混凝土配合比设计规程》中的保罗米公式给出了强度和水胶比的满足条件,即

(9)

fb=γfγsγcfce,g,

(10)

式中:αa、αb为回归系数,fb为胶凝材料抗压强度,fce为水泥28 d抗压强度实测值,γc为水泥强度等级的富余参数,fce,g为水泥强度等级值,fcu,0为混凝土的配制强度.具体计算时需要分情况:如果混凝土要求强度等级小于C60,则

fcu,0≥fcu,k+1.645σ,

(11)

如果混凝土要求强度等级≥C60,则

fcu,0≥1.15fcu,k,

(12)

式中:fcu,0为混凝土配制强度,fcu,k为混凝土立方体抗压强度标准值,σ为混凝土强度标准差.

把上述中粉煤灰、矿粉影响系数计算模型代入式(10),容易得到

(13)

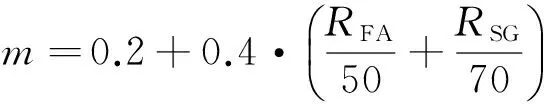

另外,Life-365提出了有关龄期衰减系数m的计算公式,即

(14)

根据式(5)、(9)、(13)、(14)可以得到一个关于水胶比、粉煤灰和矿粉掺量的三元方程组

(15)

然后把工程中所要求的混凝土强度等级值代入这个方程组,同时根据龄期衰减系数限值m临界值和氯离子扩散系数的范围值,可求解粉煤灰掺量、矿粉掺量和水胶比.

2.3配合比设计步骤

1)基于安全性和经济、环境等方面确定混凝土需要的原材料(水泥类别、粗骨科类别与粒径限值、外加剂等),并且根据具体的氯盐环境下混凝土力学、耐久性规范要求,确立混凝土的龄期衰减系数、强度等级和氯离子扩散系数范围值.

2)利用式(11)和(12)求出混凝土配制的强度.

3)根据扩散系数标准值Dk和式(16)[4]确定扩散系数的配制值

D0=Dk-zα/2σD,

(16)

式中zα/2是上分位点,常取1.645.

4)根据前三步中各设计参数和配制的扩散系数、强度值,联立关于粉煤灰、矿粉掺量、水胶比三元方程组,解出水胶比、粉煤灰掺量和矿粉掺量.

5)检验水胶比和矿物掺合量是否符合JGJ—2011《普通混凝土配合比设计规程》规定的限值,若符合,进行下一步;若不符合,则需要提高混凝土强度等级5 MPa或者10 MPa,返回第3步.

6)根据JGJ—2011《普通混凝土配合比设计规程》选出混凝土的单位立方米的水的用量和砂率;基于重量法或者体积法,用已知和已求得的各个用量数据,计算出单位混凝土中水、水泥、粗骨料、细骨料、矿物掺合料的用量.

3应用实例

设计要求:坍落度180 mm,强度等级C40,计划使用年限50 a.假设该临海环境下混凝土中氯离子扩散系数限值为42.6×10-12m2/s,以龄期衰减系数不小于0.44的混凝土配合比设计为例,通过前面提出的混凝土配合比设计方法,给出满足要求的混凝土配合比.步骤如下:

1)确定原材料.由于设计强度等级是C40,故选用强度等级为42.5 MPa的普通硅酸盐水泥,选取粗骨料碎石(粒径为5~31.5),选用减水剂的减水率为30%的矿粉和粉灰煤复合掺合料.

2)确定混凝土配制强度值,按式(10)算得fcu,0=48.23 MPa.

3)基于式(14),限值σD=4.26×10-13m2/s,一般取变异系数δD=0.2,由Dk=sD/dD,算出Dk=4.26×10-12m2/s,故配制时氯离子扩散系数D0=2.86×10-13m2/s.

4)联立式(13),求得的矿粉掺量、粉灰煤掺量、水胶比满足式(17),即

(17)

利用Matlab解得:RW/B=0.43,RFA=4,RW/B=36.

5)根据JGJ—2011《普通混凝土配合比设计规程》,RW/B=0.43>0.4,粉灰煤、矿粉及复掺的最大掺量分别为30%、45%和45%.算例中的各个掺量都不小于0,且总掺合量在规定值范围内,水胶比符合规范.

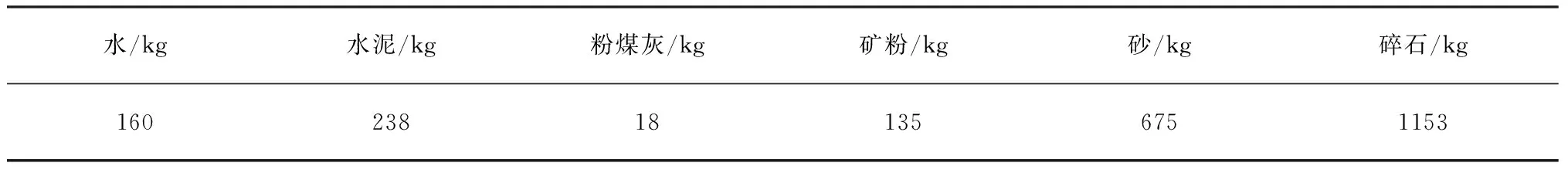

6)参考JGJ—2011《普通混凝土配合比设计规程》,可以求得单方用水量是155 kg,砂率为33%~39%,在混凝土试配时发现砂率37%时的混凝土质量较好.对以上步骤进行数据整理,并且测出各物质密度等值,求得单位立方米各原料用量.具体见表5.

表5 混凝土配合比表

4结语

通过对众多学者的混凝土RCM试验结果的分析与总结,利用线性回归分析数学手段,得到了水胶比、粉煤灰和矿粉掺量多因素共同影响下的氯离子扩散系数模型,并结合JGJ—2011《普通混凝土配合比设计规程》设计要求和龄期衰减系数模型,提出了一种新的混凝土配合比设计方法.主要工作如下:

1)对于不同掺合料的混凝土,氯离子扩散系数随水胶比增大而增大,且线性相关;对于不同水胶比的混凝土,氯离子扩散系数随粉煤灰和矿粉掺量增大而减小,且线性相关.

2)建立了考虑水胶比、粉煤灰掺量和矿粉掺量多因素影响下的氯离子扩散系数模型.

3)依据多因素影响下的氯离子扩散系数模型,结合JGJ—2011《普通混凝土配合比设计规程》,提出了一种新的高性能混凝土配合比设计方法和具体步骤,配制出的混凝土质量良好.

参考文献:

[1] 刘丰军.隧道预应力衬砌设计理论及方法研究[D].上海:同济大学,2009.

[2] 滕海文,黄颖.多因素作用下钢筋混凝土构件氯离子扩散系数模型[J].土木建筑与环境工程,2011,33(1):12-16.

[3] 朱晓文.“双掺”高性能混凝土抗氯离子渗透性的试验研究[J].粉煤灰综合利用,2006(5):31-33.

[4] 原通鹏,邓德华,曾志,等.矿物掺合料抗氯离子扩散性能的试验研究[J].混凝土,2006(11):60-62.

[5] 周华英.矿物掺合料对混凝土强度和抗氯离子扩散性能的影响[J].湘潭师范学院学报(自然科学版),2008(1):65-68.

[6] 陆晗,王卫仑,刘洪海,等.自然养护对混凝土抗压强度及氯离子扩散系数的影响[J].混凝土,2013(4):8-10.

[7] 冯仲伟,谢永江,朱长华,等.混凝土电通量和氯离子扩散系数的若干问题研究[J].混凝土,2007(10):7-11.

[8] 吴丽君,邓德华,曾志,等.RCM法测试混凝土氯离子渗透扩散性[J].混凝土,2006(1):100-103.

[9] 刘志勇,李雁,李勇,等.粉煤灰混凝土与基准混凝土力学性能对比试验[J].徐州工程学院学报(自然科学版),2011,26(2):9-13.

[10] 明静,张亚梅,孙伟.Permit法研究氯离子渗透性及其与混凝土孔隙率的关系[J].硅酸盐学报,2010(9):1707-1712.

[11] 杨芳,肖佳,胡成功.粉煤灰和矿渣微粉单双掺对混凝土强度和氯离子渗透性能的影响[J].水泥,2007(4):11-14.

[12] 肖佳,陈雷,邢昊.掺合料对C60高性能混凝土氯离子扩散性能的影响[J].粉煤灰,2011,23(3):34-36.

[13] 黎鹏平,潘峻,范志宏,等.粉煤灰和矿粉对C50自密实混凝土氯离子扩散系数的影响[J].混凝土,2012(10),18-20.

[14] 姜福香,王兆星,赵铁军,等.海工混凝土抗氯离子渗透性能试验研究[J].公路,2009(9):269-272.

[15] 努尔拉提.热依攻万.粉煤灰对混凝土氯离子渗透性能影响的试验研究[J].水利建设与管理,2009(8):84-85.

[16] 季海霞,刘欣,高妍,等.不同侵蚀环境对混凝土内氯盐传输速率的影响[J].徐州工程学院学报(自然科学版),2010,25(1):29-31.

[17] BHARGAVA K,GHOSH A K,MORL Y,et al.Model for cover cracking due to rebar corrosion in RC structures[J].Engineering Structures,2006,28(8):1093-1109.

(编辑徐永铭)

A Study on the Mix Ratio Design of a New Type of High Performance Concrete

ZHANG Lianying, HU Shaozhen, LI Bing, JIANG Yiheng, XU Weigang

(Xuzhou Institute of Technology, Xuzhou 221018, China)

Abstract:Based on the RCM test results of concrete,this paper discovered that the water-binder ratio,fly ash,slag and chloride ion diffusion coefficient has a good linear correlation by using linear regression analysis of mathematical methods.Meanwhile,the chloride ion diffusion coefficient model of concrete influenced by water-binder ratio, fly ash and slag content was established and a new concrete mix ratio design method was proposed on the basis of the common concrete mixture ratio design regulation and the age attenuation coefficient model.

Key words:mix ratio; admixtures; chloride ion diffusion coefficient; regression analysis

收稿日期:2016-04-12

基金项目:国家自然科学基金项目(51104128);江苏省产学研前瞻性联合研究项目(BY2012085);住房和城乡建设部科学技术项目(2013-K4-22,2014-K4-042);国家建筑材料行业科技创新计划研究项目(2013-M5-7,2014-M5-1,2014-M5-2);徐州市科技计划项目(XZZD1320);江苏省“333工程”项目;江苏省高等学校大学生创新创业训练计划项目(201511998017Z)

作者简介:张连英(1971-),女,教授,博士,硕士生导师,主要从事混凝土冻融破坏研究.

中图分类号:TU528

文献标志码:A

文章编号:1674-358X(2016)02-0020-06