《慈善法》与中国慈善事业的可持续发展*

张奇林

(武汉大学社会保障研究中心,武汉 430072)

《慈善法》与中国慈善事业的可持续发展*

张奇林

(武汉大学社会保障研究中心,武汉 430072)

摘要:慈善是一种自愿行为,捐赠者、慈善组织和政府三个慈善供给主体的建构和相互影响形成了慈善事业可持续发展的内在动力。法制是慈善市场中最重要的基础设施,是慈善事业可持续发展动力生成的保证。中国慈善事业非均衡、非典型的发展模式存在捐赠水平不高,摊派性募捐和投机性捐赠比较普遍,政府对慈善组织选择性激励,慈善组织透明度和公信力低等问题,这些问题的产生很大程度上是由于法制建设滞后造成的。《慈善法》通过对慈善行为、慈善活动及慈善参与者之间的相互关系进行规范、激励、监督和调节,优化了慈善事业的管理体制,培育了慈善事业可持续发展的内在动力,是中国慈善事业可持续发展的重要保证。

关键词:《慈善法》;慈善事业;可持续发展;慈善行为

本刊网址·在线杂志:www.jhlt.net.cn

[主持人语]《慈善法》实施在即,如何认识、理解和评价《慈善法》?我们邀请了四位学者,分别从各自关注的角度对《慈善法》进行解读。虽然角度各异,但殊途同归。从价值理念的层面来讲,《慈善法》体现了对公益的包容和追求;从制度建设的层面讲,《慈善法》奠定了新的管理体制,更重要的是,通过对慈善活动的规范和促进措施的设计,完善了慈善发展的市场环境和激励机制,让我们对立法目标的实现和慈善事业的可持续发展充满了希望,尽管还有很长的路要走。

今年3月16日十二届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国慈善法》(以下简称《慈善法》),这是中国慈善事业发展史上具有里程碑意义的一部立法。它对慈善行为、慈善活动及慈善参与者之间的相互关系进行规范、激励、监督和调节,是中国慈善事业可持续发展的重要法律保证。

一、慈善事业可持续发展的基本要求

慈善事业是有组织、制度化慈善活动的总称,是一个宏观的概念。但对慈善事业的分析应从微观的慈善行为和慈善活动入手,这也是慈善立法的逻辑起点。

社会捐赠是开展慈善活动的经济基础。我们可以用“可持续捐赠收入”(1)来评估慈善事业可持续发展水平和可持续发展能力。捐赠收入的可持续性取决于慈善供给主体的意愿和行为。慈善供给主体大致可划分为三类:捐赠者、慈善组织和政府。其中个体捐赠者是最重要的慈善供给主体,在慈善事业比较发达的美国,个人捐赠占总捐赠额的80%左右;慈善组织既是捐赠的接收者,又是慈善资金和慈善资源的经营管理者,相对于慈善客体而言,慈善组织是当然的供给主体;政府可以直接提供资助,但政府更重要的工作是规范和影响其他慈善供给主体的行为,保证慈善事业发展的有序性,而且政府的这种作用是不可替代的。

捐赠者是否愿意捐赠有两个考量,一是捐赠的价格,它随税收政策的变化而变化。比如,一个人的边际税率是30%,他捐1块钱的价格就是0.7元;如果边际税率是15%,他捐1块钱的价格就是0.85元。在收入一定的情况下,捐赠价格越低,捐赠也会越多。二是捐赠带来的收益,这里讲的收益可分为两种,一种是私人的收益,主要是个人效用的满足(2);另一种是公共收益,也就是公共利益的实现。基于前者的最优捐赠水平取决于个人,在后一种情况中,由于有“搭便车”(freerider)的心理和“搭便车”的情况发生,提供的公共物品数量往往少于最优水平。在西方文献中,大多数学者借助经典的慈善捐赠模型得出的研究结论是,个人捐赠的动机往往是出于私利。(3)但是这一结论与有关捐赠动机的调查结果相左。接受调查的大多数捐赠者声称,他们捐赠更多的是对公共利益的关注。关于实证与经验之间的差异,有学者解释为捐赠模型的误导。经典的捐赠模型假定,人们在收入范围内做捐赠选择时是自由的。问题就出在这个假定上,它与捐赠者所处的真实环境并不相符。捐赠者在做决定时,对社会规范和规则、社会成员的互动程度、捐赠收益、慈善组织的品质和其他捐赠者的状况等比较敏感,不至于出现一个人增加捐赠会减少其他人捐赠的情况。[1]

因此,捐赠者在捐赠时会作成本和收益的考量,但这不是一个标准的成本效益的决策模型,因为在有些情况下成本和收益是分离的,甚至有时捐赠者不考虑成本。无论是成本效益的理性决策还是成本收益的分离,从本质上讲,慈善捐赠都是公共物品的私人提供,需要有源源不断的动力来支撑和维系,这种动力的生成来自三个供给主体自身的建构和相互影响。

首先是捐赠者慈善意识和慈善自觉的培养。如果仅仅以为人性善的本性就能达此目的,那就太乐观了。慈善意识和慈善自觉是一个从精神和气质上养成的过程,是深入骨髓流淌在血液里的东西。它需要经过各种形式的教育,以主流价值观或宗教精神为引导,加上文化的积淀与熏陶,方能养成,是一个长期的过程。

其次是外部力量的动力输送,主要是政府和慈善组织对捐赠者的诱导、激励和影响。就慈善组织而言,就是要加强慈善组织的自身建设。慈善组织建设的基础是公信力建设。捐赠者和慈善组织之间不是一锤子买卖,这也是慈善事业可持续发展最好的注解。良好的公信力是慈善组织对捐赠者的回报,是慈善组织应尽的义务。在公信力建设的基础上,慈善组织要不断提升自主发展和创新的能力。现代慈善事业是以慈善组织为组织基础的,慈善组织接收各方涌来的慈善资源,并直接面向慈善客体,因而推动慈善事业发展的动力能否形成有效的合力,关键在于慈善组织的能力建设。

就政府而言,最重要的不是增加政府的直接资助,而是通过制度创新,不断为慈善事业的可持续发展引入活水。鉴于慈善捐赠和慈善组织对政策的敏感性,政府的制度创新主要是政策工具的创新,政策工具的选择要有利于降低捐赠成本,优化捐赠环境,激发捐赠者的积极性。同时要以开放和包容的方式对待慈善组织的创新和慈善事业发展过程中出现的新情况和新事物,不断完善相关制度,这本身也是一种创新,但创新并不意味着可以放松监管。

慈善事业所处的是一个自发的市场,参与其中的每个人都是理性人,虽然客观上都在为社会公益做贡献,但每个人做慈善的动机不尽相同。慈善的市场中从来不缺少爱心,但慈善组织的失范和低效、政府的缺位和越位可能会挫伤甚至扼杀慈善的冲动。慈善的市场充满了竞争和无序,如同市场经济是法治经济一样,慈善市场最需要的基础设施是法制,以保证慈善的动力推动慈善事业在正确的轨道上奔跑不息。

二、中国慈善事业的发展现状

近年来我国慈善事业得到了较快发展,无论是参与慈善的人数和捐赠额还是慈善组织的数量,都有较大幅度的增长,慈善活动的质量和慈善发展的环境都有明显改善。特别是2008年,民间的慈善热情因重大事件和巨大灾害而出现“井喷”,以至于有机构认为这一年是“中国慈善新纪元”。[2]但这种判断未免过于乐观。中国慈善事业的发展还存在一些“短板”,是一种非均衡、非典型的发展模式,主要表现在:

第一,捐赠水平不高,摊派性募捐时有发生,投机性捐赠比较普遍。虽然我们很难从统计数据中获知摊派性募捐的数量,但摊派性募捐的存在是一个不争的事实。比较中美两国一段时间内慈善捐赠总额占GDP的比例(见图1和图2),不难发现,我国捐赠水平不高,而且慈善捐赠的波动较大,事件性特征比较明显,这与动员性和摊派性募捐有一定的关系。这些特点也可以从慈善捐赠占居民收入的比重变化中反映出来(见图3)。

从我国慈善捐赠的结构来看,超过70%的捐赠来自企业,个人捐赠占18%,其余来自社会组织、政府、事业单位和宗教场所等。[3]而美国75%的捐赠来自个人,其次是基金会和遗赠(bequest),分别占13%和8%,企业捐赠(包括企业基金会)仅占4%。[4]有研究认为,我国民营企业的慈善捐赠在某种意义上来说是为了建立政治关系而付出的“政治献金”。[5]尽管慈善捐赠不管动机如何,只要符合法律规定,都是可以接受的,但投机性捐赠不应成为慈善捐赠的主流和常态,因为它不具有可持续性。

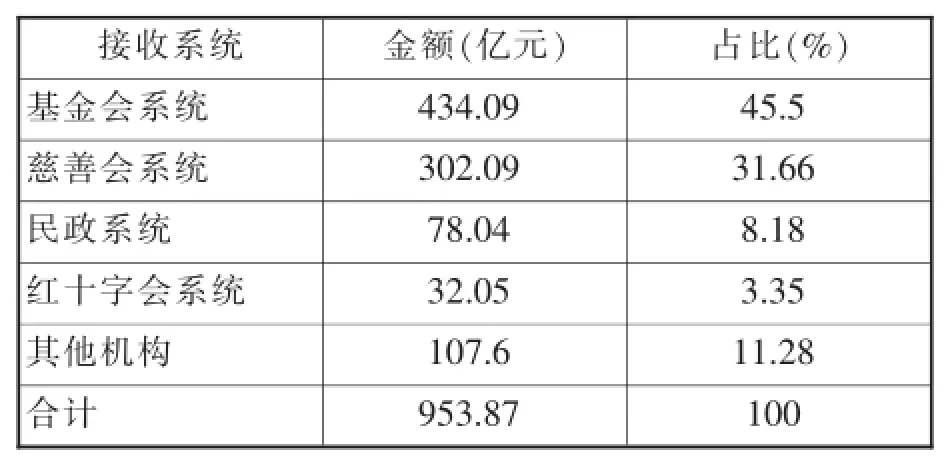

第二,政府对慈善组织的选择性激励。即政府对不同的慈善组织给予不同的政治地位和经济激励。长期以来我国对慈善组织(4)的准入和公募资格的审批控制较严,而有政府背景的组织和机构则较容易获得相应的资质。截至2016年3月,我国基金会数量不到5000家,其中公募基金会1546家,占基金会总数的32%,非公募基金会3334家,占68%。[6]从接收捐赠的结构来看,基金会系统接收了45.5%的捐赠额;政府的民政系统以及与政府有密切关系的慈善会系统和红十字会系统接收了 43.2%的捐赠,其他机构仅占11.3%(见表1)。以湖北省为例,在该省52家具备公益性捐赠税前扣除资格的慈善组织中,有政府背景的慈善组织近40家,比例约为77%,其中有21家为省内各级慈善会组织,占比超过40%。[7]此外,这些慈善组织还会利用政府的信用和影响力、政府网络和协调能力赢得信任,获取资源,开展活动。

政府对慈善组织的选择性激励一方面会导致慈善组织对政府的依赖,抑制慈善组织自主发展的积极性,模糊政府与慈善组织的边界;另一方面会造成慈善组织间的不平等,扭曲慈善市场的竞争机制,降低慈善市场的效率。

第三,慈善组织透明度不高,慈善丑闻屡有发生。中民慈善信息中心根据准确性、完整性、易得性、及时性四个指标,以1000家左右的慈善组织为样本,编制了中国慈善透明指数,从2011年和2014年的指数来看(见表2),虽然中国慈善组织的透明度有所提升,但情况并不乐观。由基金会中心网及清华大学廉政与治理研究中心联合开发的中基透明指数(FTI),全国的平均分仅为49.75,[6]也印证了这一点。透明度不高直接影响慈善组织的公信力,同时也给学术研究和新闻报道带来不便,这些都不利于慈善事业的可持续发展。

这些问题的产生很大程度上是由于法制建设滞后造成的,没有从根本上解决管理制度不健全、慈善组织定位不明确、慈善捐赠激励不够等基础性问题。因此,加强法制建设,完善基础设施,是实现中国慈善事业可持续发展的当务之急。

表1 2013年各接收系统接收捐赠额占总捐赠额的比例

表2 2011年和2014年中国慈善透明指数(百分制)

三、《慈善法》是中国慈善事业可持续发展的重要保证

从世界范围来看,慈善立法没有固定的模式,有的国家有专门的“慈善法”,如英国;有的国家则没有专门的和独立的关于慈善的法律,如美国,有关慈善的规定和条款散见于美国宪法、税法、公司法、雇佣法等联邦和州的法律法规中。[8]其实这些都不是原则性问题。无论是哪一种立法模式,慈善立法都应反映可持续发展的基本理念和基本原则,既要合乎国情,又要尊重慈善事业的发展规律。

首先,基于对政府作用的正确认识,《慈善法》明确了政府职责,基本厘清了政府与慈善的边界,优化了慈善事业的管理体制。众所周知,在中国的语境下,政府对慈善组织的发展有至关重要的影响。《慈善法》有明确的价值取向,就是“为了发展慈善事业”,同时通过发展慈善事业,“促进社会进步,共享发展成果”(第一条),彰显了政府对慈善事业的价值认同。在此前提下,既要充分发挥政府的作用,又要合理确定政府干预的边界。《慈善法》虽未辟专章来规定政府的职责,但对政府的职责还是有比较明确的规定,散见于《慈善法》的各章中。这些职责主要包括:行政管理的职责,包括慈善组织的登记审批、募捐资格申请的受理审批、慈善信托的备案等;建章立制的职责,如建立慈善信息统计和发布制度、慈善组织评估制度与信用记录制度、制定慈善财产投资管理办法等;促进慈善事业发展的职责,如税收优惠等;监督管理的职责,包括对慈善活动进行监督检查,对慈善行业组织进行指导等。此外,《慈善法》还规定了对政府及其工作人员失范行为的矫正和处置措施。同以往的管理体制相比,《慈善法》明显减少了政府对慈善的过度干预和控制,如慈善组织的准入、募捐资格的审批、慈善信托的备案等,不仅放松了管制,而且更加公平透明,这样可以减少政府对慈善组织的选择性激励,避免以行政手段调动慈善资源,也有助于慈善组织去行政化,使政府真正成为方向的引领者、规则的制定者和慈善的监管者。《慈善法》以法律的形式将政府职能明晰化、规范化和制度化,有助于形成预期和路径依赖,减少慈善领域的投机行为。

其次,《慈善法》倡导践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族传统美德,从理念和文化上培育公民的慈善意识和慈善自觉,这是实现慈善事业可持续发展的理性基础。价值观在慈善意识和慈善自觉的形成过程中起非常重要的作用。西方以宗教立国,宗教对西方国家慈善事业的贡献不仅限于宗教慈善为社会提供了多少财物和义工,更重要的是它对世道人心、社会风气乃至主流文化的影响,它是西方国家慈善事业长盛不衰的重要引擎。我国也不失这样的慈善资源。乐善好施、守望相助是中华民族的传统美德,即使是在慈善事业被当作封建遗毒扫地出门的年代,人们私下的互助共济活动也从来没有中断过。对传统美德的歪曲和背离毕竟不是常态,重拾“爱人之仁”的价值观念,回归扶危济困的慈善美德在当今中国社会产生了强烈共鸣,这充分说明了传统美德绵绵不绝的生命力。社会主义核心价值观是对中华民族传统美德的弘扬和升华,同时它又以开放的胸怀包容世界上一切先进的文化,它理应成为培养公民慈善意识和慈善自觉的思想内核和价值取向,以此为基础的制度变迁也更具有可行性。

再次,《慈善法》注重制度创新,以市场化的方法培育慈善事业可持续发展的内在动力,减少政府干预,杜绝摊派性募捐。一是以税收优惠激励个人、企业和社会组织参与慈善活动。尽管围绕减税、免税等税惠政策有一些争论(5),但税收政策依然是世界各国用于促进慈善事业发展最主要的工具。我们在前面分析过,捐赠者在做决定时,其所面临的成本就是根据减税率和税惠政策计算的,是一个市场化的决策模型,它避免了行政干预等强制性政策工具的使用,将捐赠的决定权留给捐赠者,真正体现了慈善的自愿性特征。美国的慈善法体系就是以税法为主体建立起来的。我国《慈善法》完善了以前的税惠安排,允许“企业慈善捐赠支出超过法律规定的准予在计算企业所得税应纳税所得额时当年扣除的部分”,“结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除”(第八十条第一款),加大了对企业捐赠的激励。二是政府通过购买服务等方式支持符合条件的慈善组织向社会提供服务,这也是政府转变职能的一种方式,一方面避免政府直接提供服务对慈善组织的挤出,另一方面通过购买服务来营造一个市场,倒逼慈善组织加强自身的能力建设,以成为合格的服务提供者,填补政府退出后的服务空缺。三是提供相关服务,减免相关费用,以优化慈善活动的环境,降低交易成本。包括政府向“慈善组织、慈善信托人等提供慈善需求信息”(第七十七条第一款)、“为慈善事业提供金融政策支持”和金融服务(第八十六条)、免征捐赠人“权利转让的相关行政事业性费用”(第八十三条)、“对开展扶贫济困的慈善活动,实行特殊的优惠政策”(第八十四条)等。

最后,《慈善法》在保护慈善参与者合法权益的同时,对慈善活动中可能出现的失范行为和一些新的慈善形式进行了规范。一是对捐赠行为的规范。包括捐赠者应履行的捐赠义务和可以享有的权利、捐赠财产的形式、捐赠关系的确立等;对社会比较关注的赖捐、捐赠物的质量与使用价值等问题,《慈善法》也有相应的规定。二是对慈善组织的治理。鉴于慈善组织在慈善发展过程中的中心地位,慈善组织成为《慈善法》重点关注的对象。从慈善组织的成立到慈善募捐,从慈善财产的投资管理到慈善服务的提供,从信息公开到法律责任的追究,《慈善法》都作了原则性的规定,旨在通过全过程的规范和监管,提升慈善组织的公信力,督促慈善组织加强内部治理和能力建设。对诈捐和摊派性募捐,对非法使用、处置或侵占慈善财产的行为给予坚决制止和严厉处罚;对于以往无法可依而争论较大的一些问题,如剩余捐赠财产的处置问题,《慈善法》也有相应的规定。(6)此外,《慈善法》还规定了慈善组织的退出机制。三是纳入了一些新的慈善形式,如互联网捐赠、慈善信托等,体现了《慈善法》的时效性和包容性。

当然,仅凭一部《慈善法》是无法穷尽慈善事业的方方面面的。同国外比较成熟的慈善事业和慈善立法相比,我国的《慈善法》还略显单薄。随着慈善事业的发展,《慈善法》也有待进一步完善,如对慈善组织的经营行为如何界定和监管、10%的管理成本上限是否合理、如何包容和监管日益多样的慈善形式、慈善促进措施特别是税惠政策能否更丰富更合理一些、如何进一步提高《慈善法》的可操作性(7)等。另外,良法还须执行好,慈善的管理体制能否转变、监管制度能否建立起来、促进措施能否落地、办理税收减免是否不再困难,等等,这些都是社会高度关注的问题,有待时间来检验。但不管怎样,《慈善法》的出台标志着我国慈善立法迈出了历史性的一步,改变了我国慈善事业纷纷扰扰、无法可依的局面,我们有理由相信,《慈善法》将为我国慈善事业的可持续发展起到保驾护航的作用。

注释:

(1)慈善收入形式多样,包括捐赠、政府资助、商业营收、会费、投资收益等,其中捐赠是主要的收入来源,而捐赠又不仅限于捐资,还有捐物、义工等形式。这些捐赠形式均可按市场价格折算成现金,以货币计价,因此,我们用“捐赠收入”来统称各种形式的捐赠。

(2)比如实现对他人的关心、将财富回馈社会、将继承来的遗产捐赠出去等。

(3)“私利”不等同于“自私”,它是相对于“公利”而言的一种客观存在。亚当·斯密认为,自私是应当鄙视的,而对“个人幸福和利益的关心”则是“一种非常值得称赞的行为原则”。([英]亚当·斯密著:《道德情操论》,蒋自强等译,商务印书馆1997年,第400页)

(4)在我国现行的社会组织登记管理制度中,没有“慈善组织”这一类,慈善组织是以基金会、社会团体和民办非企业的形式登记注册的。

(5)批评者认为,税惠政策是一种“颠倒的补贴”,因为富人从中获益最多。而且把减免的这部分税收留在民间和政府把它们收上来以后以各种形式补贴穷人是两回事。

(6)这些规定主要是针对慈善组织管理的捐赠财产在项目终结后出现剩余的问题,对个人接收的捐赠财产出现剩余的问题,《慈善法》未有规定。

(7)如《慈善法》与《所得税法》、《信托法》、《公益事业捐赠法》、《基金会管理条例》、《社会团体登记管理条例》等法律法规的关系如何处理,《慈善法》并没有非常明确的规定。

参考文献:

[1]Lise Vesterlund.“Why Do People Give?”in Walter W. Powell and Richard Steinberg,(ed.).The Nonprofit Sector:A Research Handbook.[M]New Haven,CT:Yale University Press,2006:568-587.

[2]民政部社会福利和慈善事业促进司,等.2008年度中国慈善捐助报告[EB/OL].http://wenku.baidu. com/view/3a1a179b51e79b896802266b.html.

[3]杨团.慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2015)[M].北京:社会科学文献出版社,2015:22.

[4]Giving USA 2010:The Annual Report on Philanthropy for the Year 2009(Executive Summary)[R]:4.

[5]戴亦一,潘越,冯舒.中国企业的慈善捐赠是一种‘政治献金’吗?——来自市委书记更替的证据[J].经济研究,2014,(2):74-86.

[6]基金会中心网,http://www.foundationcenter.org.cn.

[7]张奇林,石磊.陷入还是自主:中国慈善组织的“结构洞”——以湖北省慈善总会为个案[J].武汉大学学报,2015,(4).

[8]张奇林.美国的慈善立法及其启示[J].法学评论,2007,(4).

(责任编辑焦德武)

中图分类号:D922.182.3

文献标志码:A

文章编号:1001-862X(2016)04-0010-006

*基金项目:教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国社会救助制度改革研究”(15JJD630009)

作者简介:张奇林(1969—),湖北洪湖人,管理学博士,武汉大学社会保障研究中心(教育部人文社会科学重点研究基地)教授,博士生导师,主要研究方向:社会保障理论与政策、医疗卫生政策、慈善与非营利组织。