LTE-Hi关键技术及研究现状*

黄 磊,赵思聪,申 滨

(重庆邮电大学 移动通信重庆市重点实验室,重庆 400065)

LTE-Hi关键技术及研究现状*

黄磊**,赵思聪,申滨

(重庆邮电大学 移动通信重庆市重点实验室,重庆 400065)

摘要:第三代合作伙伴计划(3GPP)在Release-12(R12)中所提出的LTE-Hi(Long Term Evolution-Hotspot/indoor)系统是解决室内及热点地区移动数据流量剧增问题的重要技术。在简要介绍LTE-Hi系统的部署场景和需求后,对系统中所涉及的部分关键技术进行了阐述,并分析了关键技术中小小区开关和发现以及基于空中接口同步技术的研究现状,最后对系统下一步研究方向进行了展望,期望为相关人员的研究提供参考与借鉴。

关键词:LTE-Hi;关键技术;小小区发现;小小区开关;空中接口同步;研究现状

1引言

随着移动通信的迅速发展以及各式各样的移动智能终端的出现,人们对移动数据量的需求呈现爆炸式的增长。据Cisco公司在2011年的统计,室内移动数据业务量占全部数据量的70%,并且几年内这一比例甚至会增长至90%。另一方面,由于3 GHz以下可供使用的频谱资源非常有限,为了提高传输速率,未来LTE将工作在更高频段。但高频信号穿透进入室内的损耗非常明显,业界讨论在室内和热点地区布置小小区(Small Cell)来为宏小区提供负载分流并缓解宏小区业务压力。在3GPP的Release-8中,曾针对热点地区设计了Femtocell[1](家庭基站、飞蜂窝),但技术体制与宏基站基本相同,主要侧重于增强移动性和业务类型,并未增强无线接入技术。为了使小小区获得更好的性能并节约更多能量,需对小小区技术进一步增强。因此,3GPP在Release-12中提出小小区增强技术(Small Cell Enhancement,SCE),即LTE-Hi(Long Term Evolution Hotspot/indoor)。

本文首先介绍了LTE-Hi系统研究的场景和需求以及其中所涉及的部分关键技术,并着重分析和归纳了目前业界针对几种关键技术的研究现状,最后提出未来LTE-Hi可能的研究方向,旨在为相关人员对此方面的内容提供综合性的了解与认识。

2LTE-Hi系统概述

Release-12的研究重点包括提高网络容量和资源开销效率、实现网络与移动端节能、更好的用户体验和更高的接入速率以及反馈链路的增强等[2-4]。针对LTE-Hi,3GPP主要涉及了需求和部署场景的增强、物理层技术增强、高层技术增强等方面。表1列出了LTE-Hi研究的场景和需求,文献[5]总结了3GPP Release-12标准化工作。

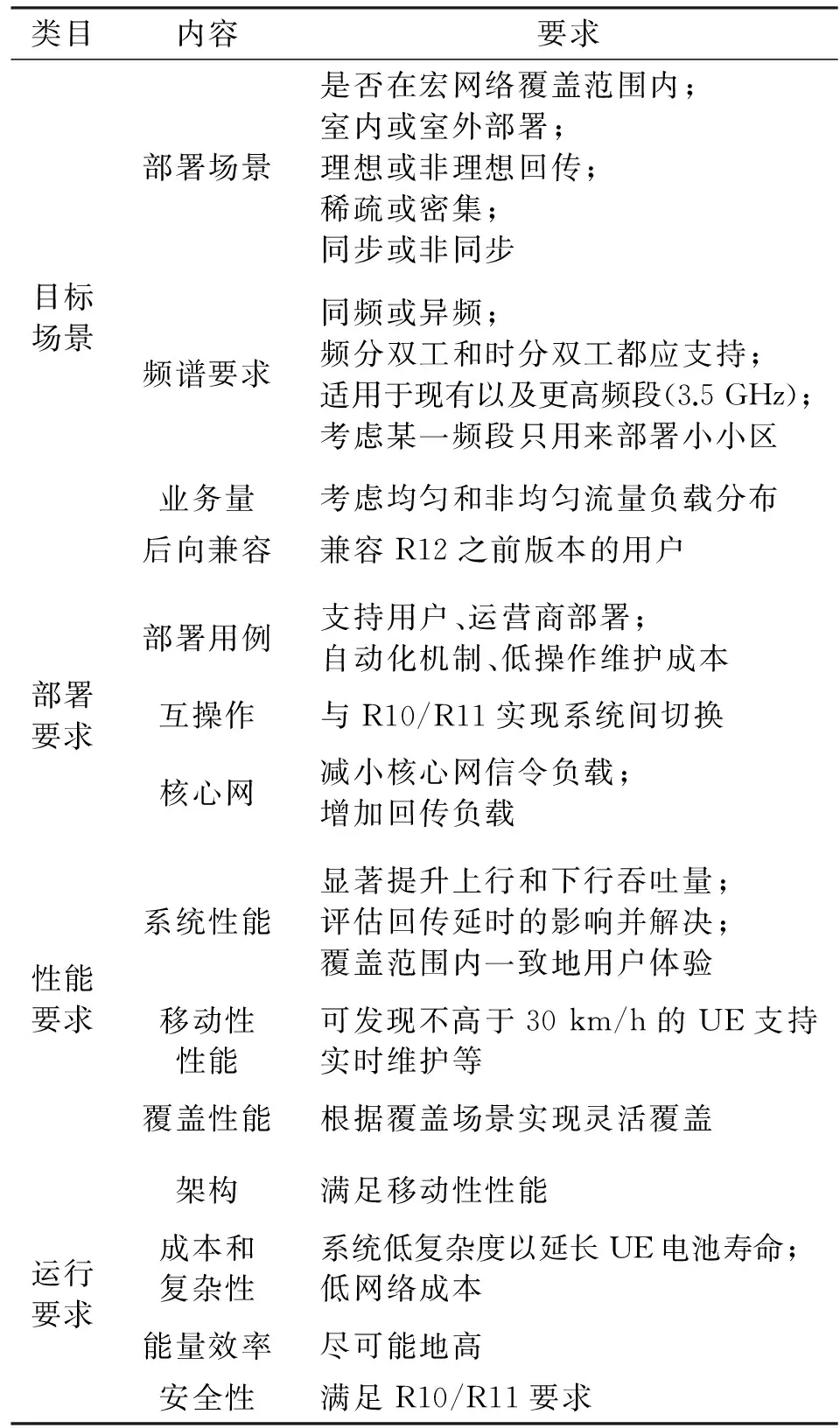

表1 SCE研究的场景和需求

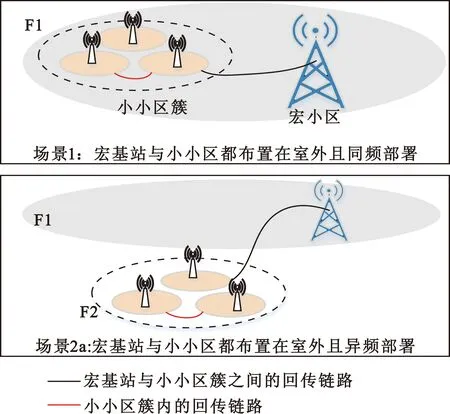

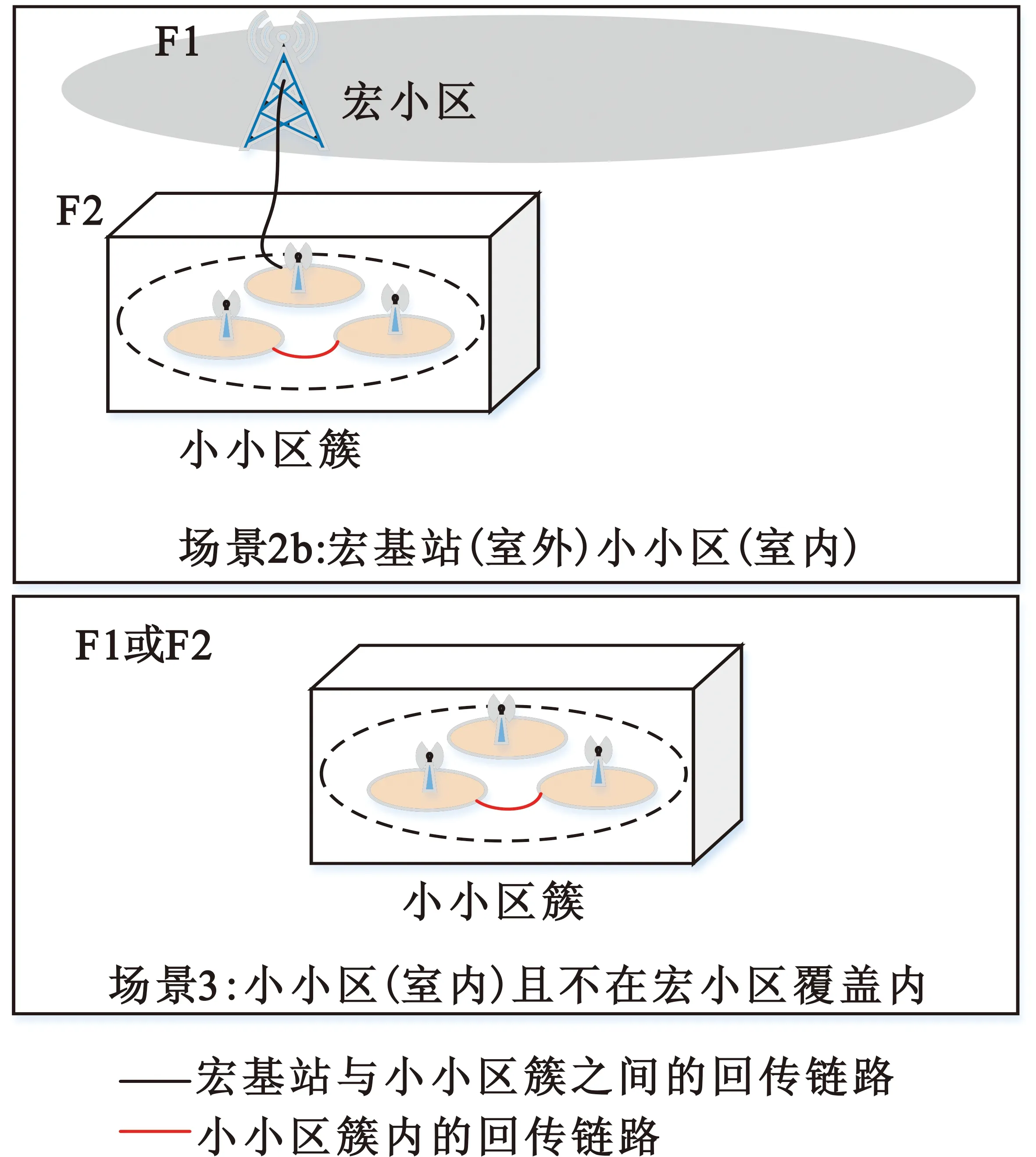

LTE-Hi拟部署在3.5 GHz频段[6],涉及的场景主要有宏小区内部或外部部署、室内或室外部署、理想和非理想回传链路下部署、稀疏或密集部署。图1和图2分别表示了3GPP所研究的4种场景[7],其中F1表示宏小区的载波频率,F2表示小小区载波频率。

图1 SCE的部署场景1和2a

图2 SCE部署场景2b和3

LTE-Hi的小小区不仅要支持在宏小区覆盖范围内的部署,也要支持不在宏小区的覆盖范围内的单独部署,例如深室内场景。

室内和室外部署场景最大的区别在于用户设备(User Equipment,UE)的移动性。室内场景中,UE通常保持静止或低速移动,而室外场景可能有相对移动速度较快的UE。

回传链路(无线接入网与核心网之间的连接链路)的增强是LTE-Hi中一个重要的增强技术,特别是在部署大量的小小区节点时。3GPP主要讨论了理想回传(高吞吐量低延时,如点对点光纤连接)与非理想回传(传统回传链路,如各种类型数字用户线路)的增强。

对于稀疏或密集部署而言,室内或热点区域会部署单个或少量小小区来覆盖该地区。而在密集城区或购物中心,则需要密集部署大量小小区节点来提供在相对较广地区的巨大业务量。另外,小小区之间、小小区与宏小区之间均支持同步和非同步场景。

3关键技术

3.1频谱效率增强技术

由于LTE-Hi系统的小小区主要部署在室内或热点地区,信道条件相比室外要好,所以3GPP提出引入更高阶的调制方式,如256QAM(Quadrature Amplitude Modulation),将8个比特映射到一个符号上来进一步提高频谱效率[8]。另外,更高阶的调制方式还可以增加可使用的信干噪比范围,提升系统的抗噪声性能,但缺点是会对现有标准产生影响,例如需要设计新的信道状态信息(Channel Quality Indicator,CQI)和调制编码方案(Modulation and Coding Scheme,MCS)表格,并且引入高层信令来配置CQI/MCS和256QAM表格。对于今后新的UE,是否支持256QAM是可选择的[9]。

另外一种提高频谱效率的方法则是依据小小区部署场景下的无线信道具有低频率选择性与低时间选择性衰落的特点,通过对UE特定参考信号及控制信令开销进行压缩来实现。3GPP通过分别降低上行与下行UE特定参考信号的开销并仿真分析,得出只能在中高信噪比的信道条件下获得比较好的性能增益。

3.2小小区开关与发现技术

LTE-Hi的小小区分布一般较为密集,且单个小小区覆盖范围小。当小小区连接的用户数以及上下行业务量很小时,若小小区始终保持开启状态,则会浪费大量能量,因此需要设计出一种小小区开关方案来决定小小区的开启与关闭。一个好的小小区开关方案不仅可以节约大量能量,也在很大程度上减少了小小区之间的干扰。

3GPP对小小区开关的研究主要有半静态开关与动态开关。在半静态的开关机制中,依据现有的LTE信令流程,开关的周期大约在几百毫秒到几秒之间。可能的半静态开关方案主要有依据业务负载量大小、UE的到达与离开状况、分组呼叫的到达与完成等条件来决定小小区的开启与关闭。基于业务负载量大小的半静态开关是指,关闭状态的小小区会因为其周围小小区的负载量增长到某一级别时而开启,相反,降低到某一级别时,则会关闭;基于UE的到达与离开状况的半静态开关方案则意味着开启状态的小小区在没有UE与其连接时会选择关闭,相反,当UE与小小区连接时,则会开启;基于分组呼叫的到达与完成方案使得小小区在分组呼叫到达时开启,传输完成后关闭。

对于动态开关,小小区要实现在子帧级别上的开启与关闭,意味着开启与关闭所需的时间只需几毫秒。但是,现有LTE标准并不支持动态开关功能,3GPP后续还将对该方案进行深入研究。

由于LTE-Hi中小小区的密集部署,UE需从众多小小区中发现并筛选出最适合自己连接的小小区,这便是小小区发现技术所要解决的问题。目前LTE系统中的小区发现机制是利用主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)以及小区特定参考信号(Cell-specific Reference Signal,CRS)来实现。由于基站间的干扰会导致用户无法检测出周围小区的PSS/SSS信号,而在密集部署时这种干扰更为严重,3GPP提出利用PSS/SSS干扰消除的方法来提高小小区发现的性能。

另外,由于在现有LTE标准中,UE无法检测到处于休眠状态下的小小区[10]。为了解决这一问题,3GPP提出了一种基于下行同步信号/参考信号突发传输的技术方案,让激活状态下的小小区正常发送PSS/SSS/CRS信号,休眠状态下的小小区突发传输低占空比的信号。这样,处于无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)空闲状态下的UE就可以知道该休眠状态的小小区短时间内将可供连接。另外,基于下行同步信号/参考信号突发传输的技术也可以应用在小小区开关上,例如,休眠或不连续传输状态的小小区突发传输高占空比的信号,网络可以依据来自RRC连接状态的UE发送的测量报告来快速决定是否开启该小小区。

3.3基于空中接口的同步技术

小区之间同步的方法主要包括:一是绝对时间同步,通过卫星(例如全球定位系统)来实现的同步,它的优点是同步的可靠性高,精度高,但不足之处在于其信号目前还不能穿透至室内,且必须要在室外布置天线,存在一定的局限性;二是网络同步,利用IEEE 1588协议进行同步,在某种程度上可以作为卫星同步的一种替代方案;三是UE辅助同步,通过UE测量两个相邻小区的时间差来获得定时信息。

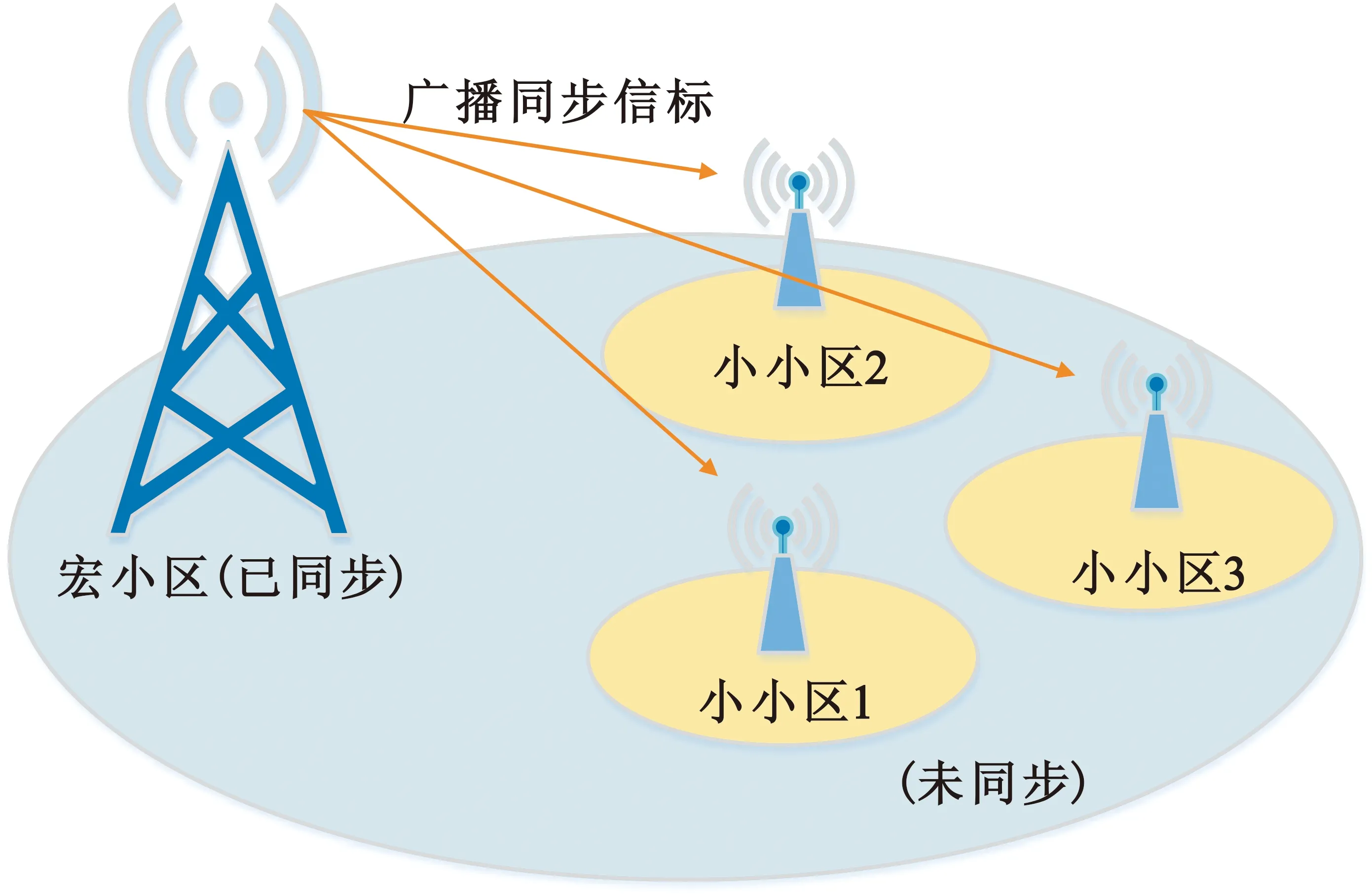

在LTE-Hi中,小小区可能处于室内深度部署或者周围有建筑物遮挡的场景下,此时卫星同步或基于网络回传的同步不一定会有效。另外,对小小区来说,使用这两种方法所需的额外费用也是需要考虑的问题。这时,基于空中接口的同步技术就有了重要的实际意义。基于空中接口同步方案的主要思想是小小区可以与网络中其他已同步的小小区获得同步。

3GPP对空中接口同步技术研究的场景主要包括宏小区与小小区之间的同步、同一小区簇内的小小区之间的同步以及不同小区簇之间的同步,并指出:为其他小区提供同步的小区称作源小区,获得同步的小区则称作目标小区。另外,由于在某一小区簇内可能存在多个源小区,且并非所有的目标小区都能从同一个源小区获得同步,所以应该支持多跳同步。

3.4动态TDD技术

时分双工(Time Division Duplex,TDD)系统相比频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)的优势就在于无需成对的频率,可以方便灵活地在零散的频谱上进行配置,提高频谱效率。LTE-Hi系统中上下行数据量的严重不均匀,动态TDD技术可以根据实际业务量的情况,灵活地配置上下行的子帧配比,更好地满足了用户需求并提高了系统效率。

4LTE-Hi研究现状

3GPP Release-12中LTE-Hi一经提出,便引起了国内外学术界及工业界的广泛关注和重视,其中针对小小区开关及发现技术以及基于空中接口的同步技术则是研究的重点。本节将介绍并分析目前业界针对这三种关键技术所提出的主流方案。

4.1小小区发现研究现状

小小区发现面临的两个主要问题是UE在进行小小区发现时消耗的电量会因为所测载波的数目的增加而增加以及小区簇内传输的发现信号和参考信号之间严重的干扰。文献[11]针对这两个问题,提出了一种基于网络同步和辅助的发现方案和一种新的发现信号设计方案。已同步的小小区以较长的周期传输含有小区标识信息的发现信号。由于UE在进行小区发现前已经与提供服务的小区(例如宏小区)建立了连接,所以网络可以向UE提供辅助信息(例如粗略的定时信息和发现信号配置信息等),如图3所示。

图3 基于网络同步和辅助的小小区发现方案

发现信号的设计应实现短时间内可靠地检测出UE附近存在的小小区,并且应具有良好的鲁棒性来应对宏小区与小小区之间时间和频率的偏移。文中设计的发现信号由PSS/SSS和发现参考信号(Discovery Reference Signal,DRS)组成,其中PSS/SSS负责粗略的时域和频域同步,DRS负责小区识别和参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)的测量。DRS的候选设计可以由CRS、定位参考信号(Positioning Reference Signal,PRS)或信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)构成,之所以选用这三种信号,是因为它们在整个带宽中都可以传输,基于这些参考信号的宽带测量相比传统基于PSS/SSS的测量可以获得更高的处理增益。另外,数据传输过程中对CSI-RS、CRS、PRS造成的干扰也可以通过数据静音(data muting)技术来避免。三种候选的DRS在一定程度上都提高了小小区发现的准确度并缩短发现所用的时间,其中使用数据静音技术则具有更高的发现概率。该方案与传统的UE自主进行检测的方法相比,不仅减少了UE进行小小区发现的步骤及所消耗的能量,同时也提高了发现的准确度。但新发现信号的引入,必然会增加额外的信令开销。另外,文中在考虑能量消耗时,只对UE端进行了仿真分析,并没有在系统层面上评估该方案的能耗情况。对该方案的研究有待进一步深入。

文献[12]中指出,每一个物理位置都可以由一组唯一的信号强度和相对应的小区ID来确定。在此结论基础上,文献[13]提出了一种利用RSRP和宏小区ID构成的指纹数据库来进行小小区发现。数据库的每一个条目叫做射频指纹(Radio Frequency Fingerprint),它是在每个小小区的附近地区采集得到。指纹数据库如表2所示,其中M表示数据库指纹条目数,N表示测量的宏小区数。当UE进行小小区发现时,接收来自各个宏小区发送的参考信号得到RSRP,并检测相对应的宏小区ID,最后与指纹数据库进行匹配。如果匹配成功,说明该UE附近存在一小小区,于是开始确知信号(例如同步序列)的搜索,与该小小区建立连接。文献[14]对指纹数据库所存储的位置进行了分析。若仅UE端保存数据库,则会造成网络端对UE的移动性性能的控制受限。例如,当热点地区部署了一个新的小小区,由于存储在UE端的数据库并没有该小小区的指纹数据,所以该新部署的小小区就不能被发现,但从另一个角度说,UE端存有数据库会简化UE自主进行小小区搜索的步骤。若仅网络端储存指纹数据库的话,UE与网络之间会产生大量的信令开销,但却有利于数据库的更新,两者各有优缺点。基于指纹数据库的小小区发现方案是小小区发现技术中重要研究方向之一,今后的研究重点主要集中在指纹数据库的建立与更新、确定指纹数据库的存储位置以及提高匹配的准确性上。

表2 指纹数据库

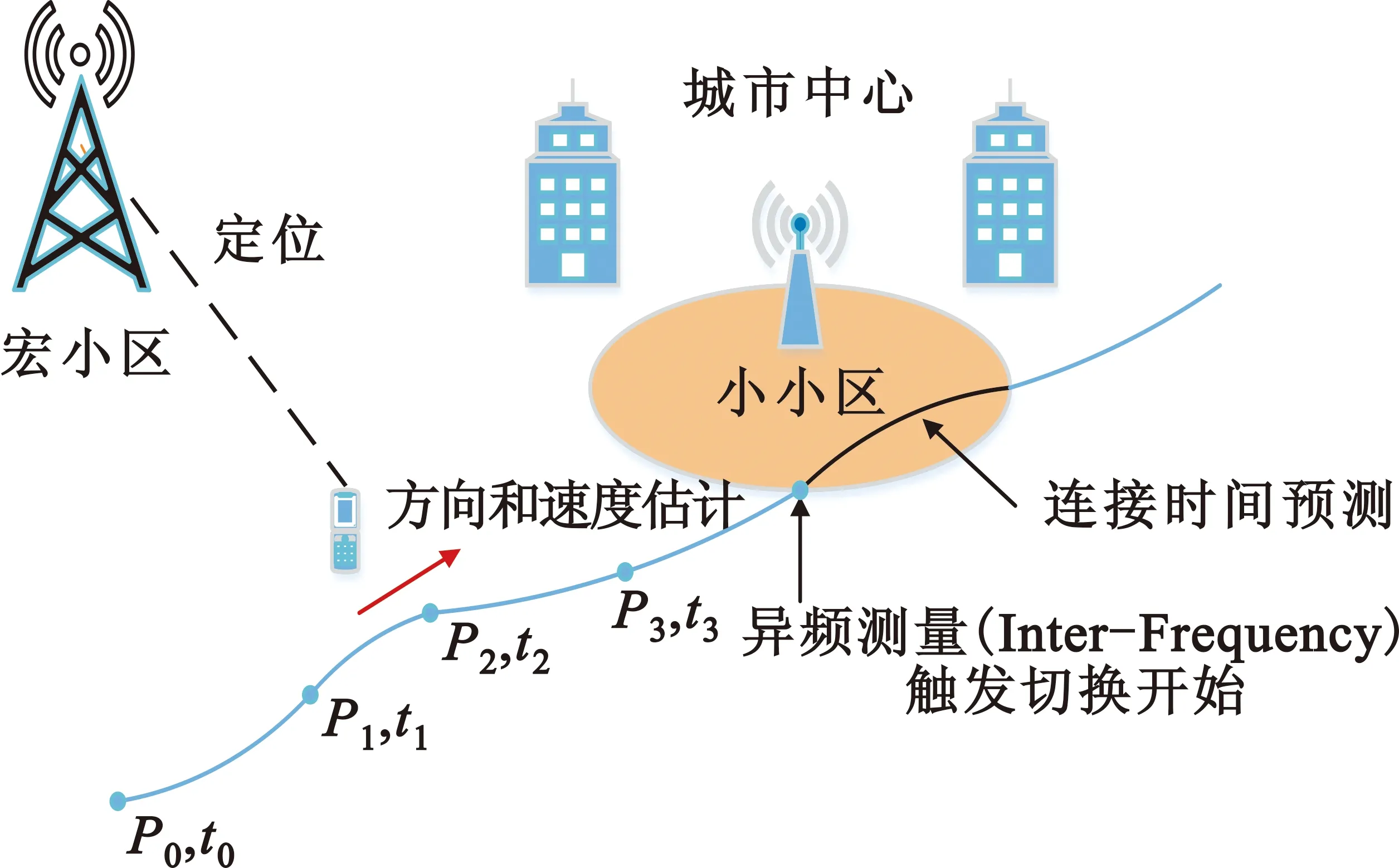

与上述两种小小区发现方案不同的是,文献[15]重点关注了UE的移动性,并提出了一种基于预测连接时间的小小区发现策略,如图4所示。该方案利用UE的移动速度和方向估计出UE将要与小小区建立连接的时间;并且实现了接入控制,即预测得到的连接时间若小于某一阀值的UE会被禁止进行小小区搜索。另外,为了提高UE能量效率以及小小区的使用效率,只有当UE距离小小区的覆盖区域很近时,才开始进行异频测量(Inter-Frequency Measurement)来发现小小区。UE的位置获取过程由基站端实施,可使用基于网络的位置检测方法,例如基于小区标识的增强型定位方法(Enhanced Cell ID,E-CID)。通过位置获取得到在ti-1和ti时刻的两个位置信息Pi-1、Pi,计算可得出UE的运动速度vi与移动方向θi,再通过一系列的数学计算得到在当前的速度与方向下UE到达该小小区覆盖范围的时间tt以及将要与小小区连接的时间tc。UE在经过tt后,开始进行异频测量,与小小区建立连接。该方案对降低UE扫描能耗以及提高小小区使用效率有很好的效果。

图4 基于预测连接时间的小小区发现方案

由于LTE-Hi中宏小区与小小区的异频部署,处于宏小区服务状态下的UE在进行小小区发现时,网络需要为其配置测量间隔(Measurement Gap),留出一段时间让UE转入小小区所在的频点上进行测量。目前,LTE系统中使用的测量间隔为6 ms,每次测量的持续时间为40 ms或80 ms[16-17]。文献[18]指出,若LTE-Hi系统仍沿用此测量间隔模式,UE将浪费大量能量在异频测量上,进而提出一种称作背景异频测量(Background Inter Frequency Measurement,BIM)的小小区发现方案。BIM的主要思想是通过定义更长的测量间隔来扫描小小区。此方案减小了UE异频测量的能耗,但缺点是切换动作的启动会滞后。

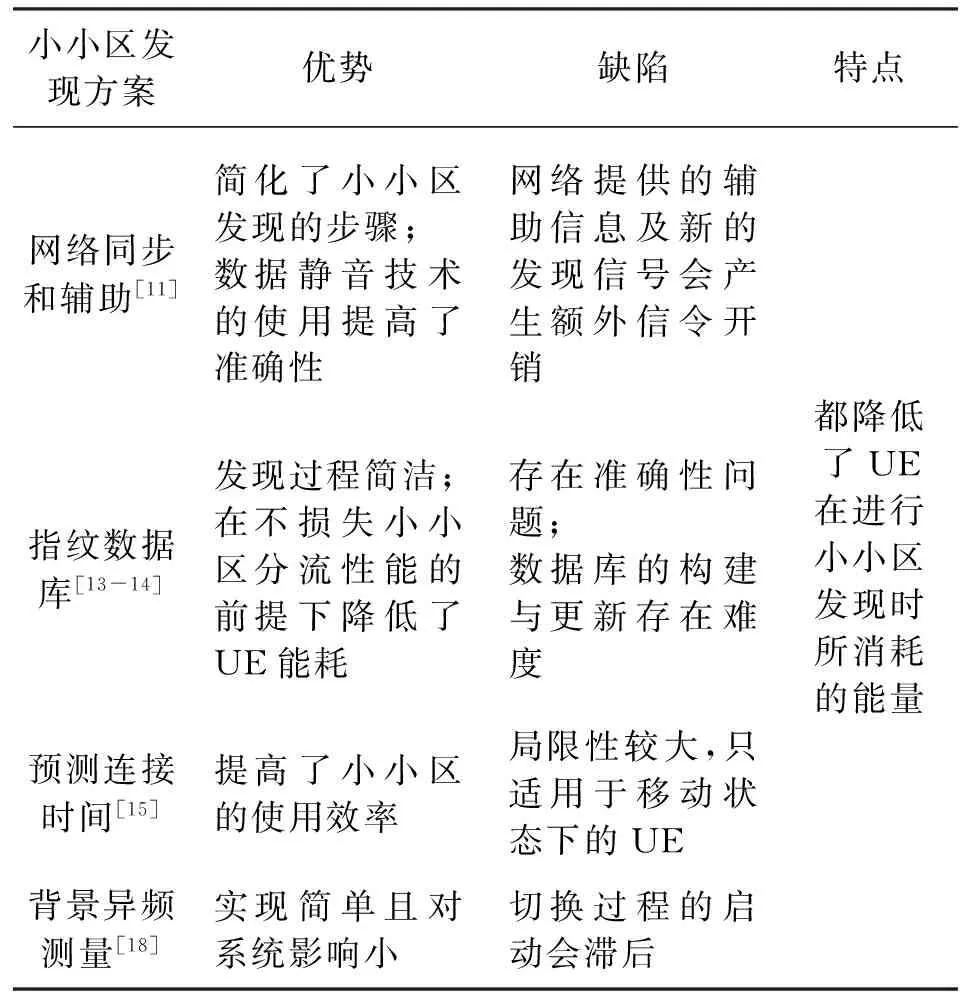

表3对比总结了以上几种小小区发现方案的优缺点。

表3 小小区发现方案对比

4.2小小区开关研究现状

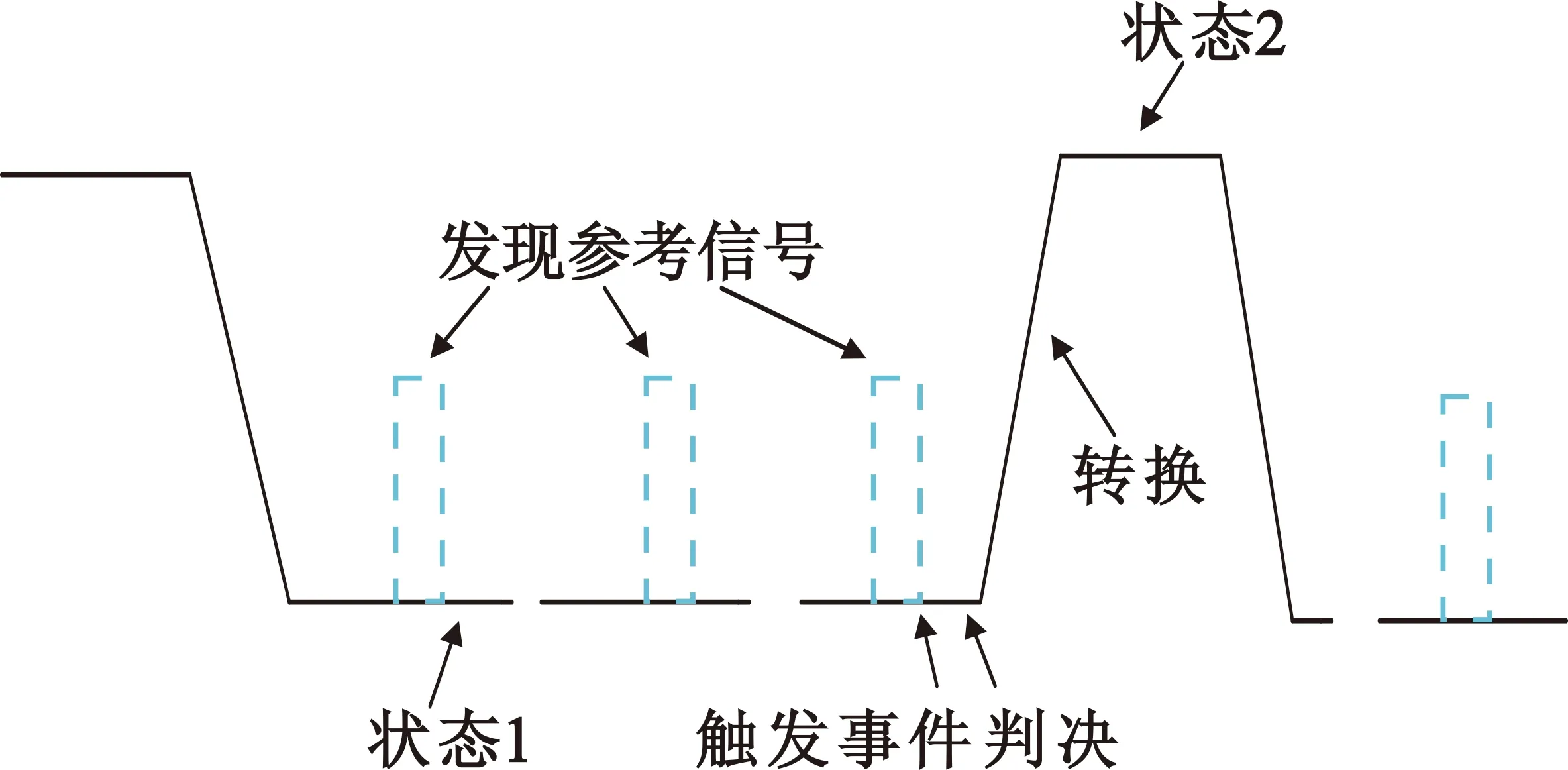

一个典型小小区开关的操作过程大致可划分为小小区处于关闭(或开启)状态1、产生某个触发事件、作出开启(或关闭)判决、小小区状态的转换、小小区处于开启(或关闭)状态2,该过程可用图5来表示。

图5 典型开关方案的过程说明

转换过程主要包括小区开启或关闭的过程、小区激活/失活UE所需的子载波、UE测量信道状态信息并上报的过程等。文献[19]总结了降低开关转换时间的几种可行方案。

在设计新的触发事件的研究上,3GPP研究的候选方案主要有基于业务负载量的大小、UE的到达与离开状况、分组呼叫的到达与完成等。

文献[20]提出了一种基于业务感知用户关联的小小区开关策略,该方案的思想则是依据UE的到达与离开。文中指出动态的小小区开关按照图6所示的状态机工作。所有的小小区一开始都处于“0”状态即关闭状态,当UE激活了一个小小区后,小小区转换到“1”过渡开启状态,在“1”状态下,小小区在时间B内只发送CRS,之后进入状态“2”,此时小小区处于完全开启状态,传输信号以及CRS。当没有UE与其连接时,进入状态“3”过渡关闭状态,如果在时间E内有UE激活小小区,则进入状态“1”,如果没有的话,则进入状态“0”。理想条件下,将时间B和时间E设置成0时,该方案可为用户提供更多的候选小小区,增加小小区服务用户的数目并且减少开启小小区时由CRS造成的干扰,提高了信干噪比。而在B和E设置成非0时,由于开启与关闭小小区引起的长等待延时以及在时间B和E发送的CRS之间的干扰,则会造成性能退化。

图6 小小区开关状态机

文献[21-22]则是基于业务负载量大小的小小区开关方案。其中文献[21]提出的分布式小小区开关方法定义了一种特定的负载因子,依据这个负载因子,决定该小小区是否进入休眠状态并通知其周围小小区。而当其附近的小小区负载增加时,会给最后关闭的小小区发送命令,请求其进入开启状态,开启过程是关闭过程的倒转。虽然这种方法可以实现高能量效率,但是存在一个准确性的问题,例如当负载是来自另外一个休眠状态的小小区覆盖范围内而不是最后关闭的小小区时,此时开启最后关闭的小小区的性能则并不是最好的。文献[22]提出了一种利用存储转发中继的小小区开关策略,通过协作中继节点将低利用率的小小区的业务负载转发到附近的小小区中,而低负载的小小区将会关闭。小区关闭的条件只由业务负载量决定。该方案关闭了低利用率的小小区,节约了能量,但却有悖于目前提出的负载均衡(Load Balancing)。

与目前主流方案不同的是,文献[23]提出利用UE和小小区之间的距离来实现小小区开关方案,重点考虑了系统的服务质量(Quality of Service,QoS)。方案的主要步骤是:

首先,每个小小区估计与其相连接的UE间的距离,并获得与其周围小小区相连接的UE的距离;

其次,计算出每个小小区与UE的平均距离并按从大到小排列;

第三,排在第一位的小小区由于平均距离最长需要最大的传输功率,在不造成QoS下降的情况下,将会被关闭。算法将会从第一步继续进行,直到关闭小小区会造成QoS降低时停止。该方案不仅在保证QoS的前提下实现了低能量消耗,且实现了在低业务量时有效地选择应该关闭的小小区,但局限性较强,只适用与低业务量的条件。表4对比总结了以上介绍的几种小小区开关方案的优缺点。

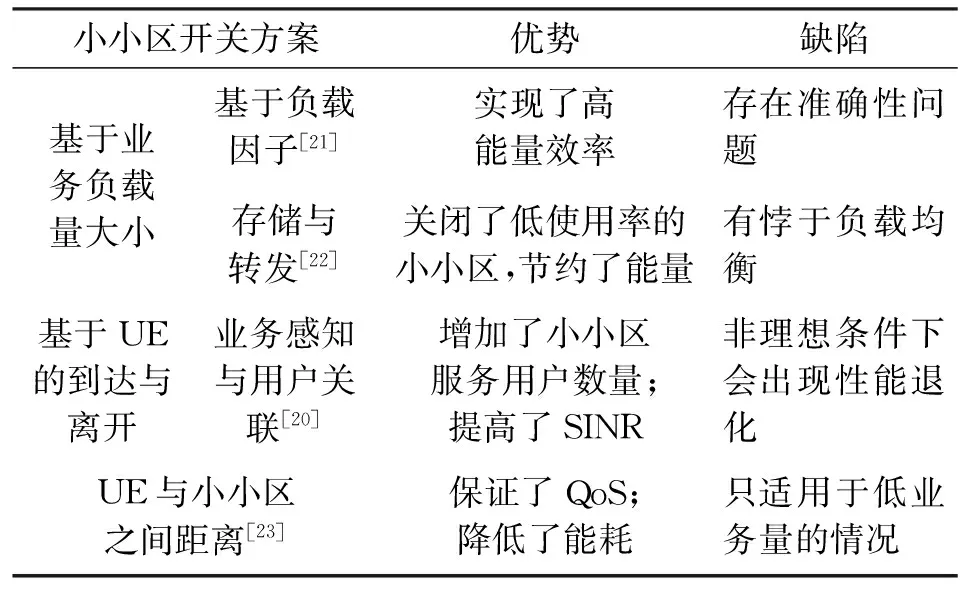

表4 小小区开关方案对比

4.3基于空中接口同步技术研究现状

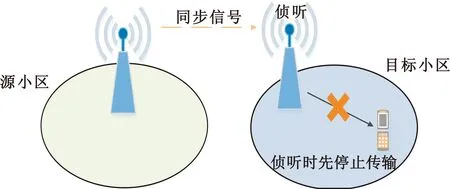

目前3GPP对空中接口同步的研究主要包括基于网络侦听和UE辅助两种方案。基于网络侦听的同步方案是指目标小区通过侦听源小区的网络侦听参考信号(例如CRS、PRS以及CSI-RS)来保持与源小区的同步。如图7所示,目标小区在侦听源小区的过程中会先停止向UE传输信号,直到与源小区同步(或至少处于同一频率)才开始进行传输。文献[24]中指出,在TDD系统的异频同步中可以使用多播/组播单频网络(Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network,MBSFN)子帧或保护间隔(Guard Period,GP)作为侦听时隙。基于网络侦听同步方案的同步准确度与目标小区的信道条件、参考信号类型、小区簇的跳数等因素有关。

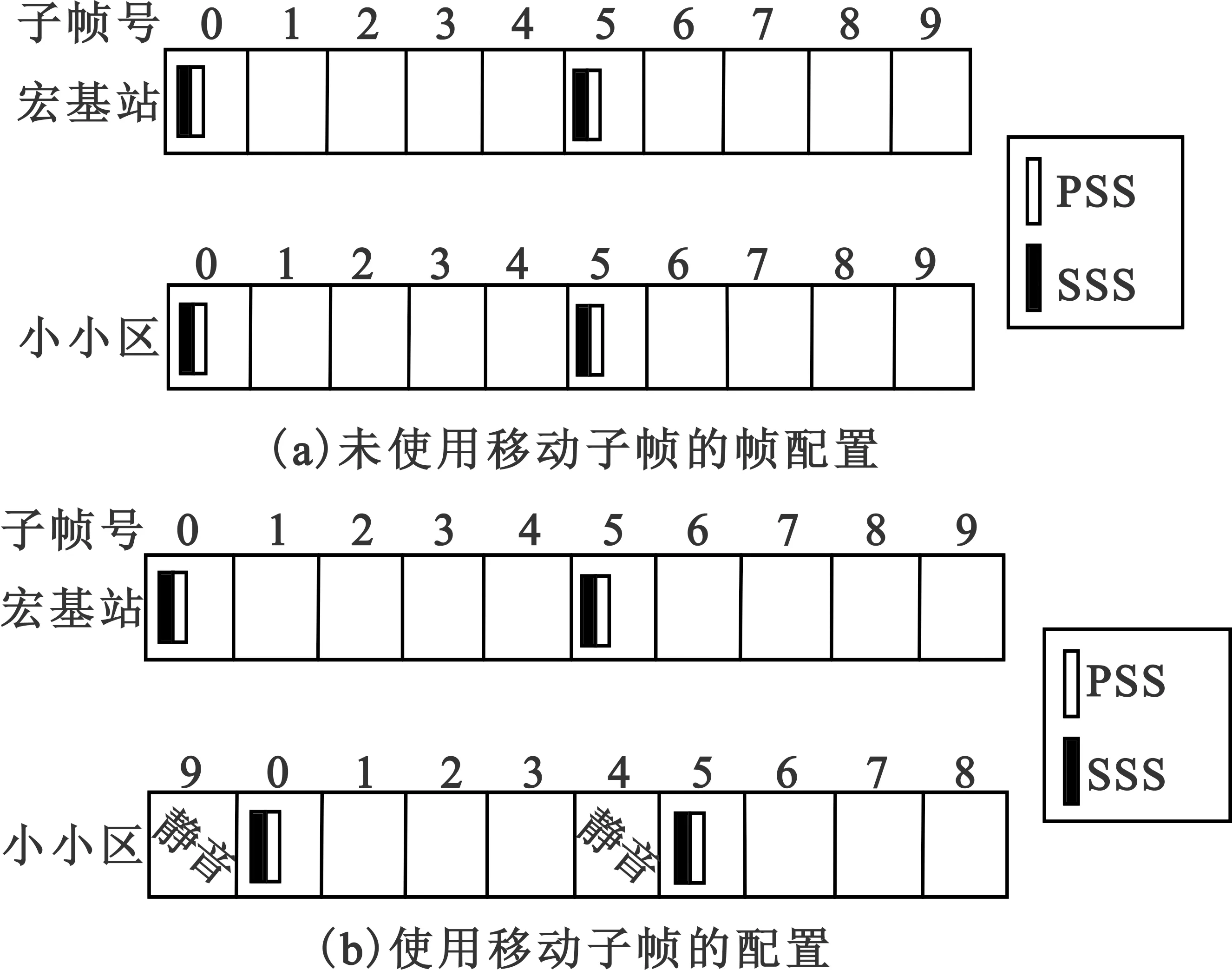

图7 基于网络侦听的同步方案

文献[25]以此方案为基础并进行了改进。如图8所示,小小区安装有侦听设备,用来接收宏基站的下行同步信号。由于宏基站的同步一般是通过卫星实现,所以其信号可以作为一个可靠的同步源。但是在同信道部署的场景下,采用增强的小区间干扰协调(enhanced Inter Cell Interference Coordination,eICIC)技术通常的做法是将子帧同步成如图9(a)所示。小小区传输的下行同步信号会回传给侦听设备(图8所示),与来自宏小区的下行同步信号产生回传干扰。为了避免回传干扰,文中提出移动小小区子帧号以及静音(mute)传输与宏小区同步信号产生冲突的小小区子帧。图9(b)中,将小小区的子帧号移动了一个子帧位置,且第9和第4个子帧由于会与宏小区的第0和第5个子帧产生干扰而被静音。该方案实现了在强回传干扰情况下,也可以准确地接收宏小区同步信号。

图8 回传自干扰

图9 帧配置

UE辅助的同步方案是利用UE提供的辅助信息来实现源小区与目标小区之间的同步。例如,UE可以通过检测来自源小区与目标小区下行信号的到达时间(或源小区与目标小区检测UE上行信号的到达时间)。网络通过此信息获得源小区与目标小区的时间差,进而实现源小区与目标小区的同步。表5在同步开销和精度上对比了两种基于空中接口的同步方案。

表5 两种空中接口同步方案的对比

除了上述两种主流的方案外,文献[26]提出了一种使用“同步信标”的方法。由于在LTE系统中,无论系统带宽多大,PSS/SSS始终占用6个资源块(Resource Block,RB),且映射到系统中央的62个子载波上,中间的直流子载波不使用。两边各有5个空闲资源元素(Resource Element,RE),用于提供干扰保护。文中设计的同步信标使用了两边各4个RE,由两个不同极性、长度为8的Walsh-Hadamard序列组成。由于序列具有正交性,并且在这些空闲的RE上没有其他序列传输,所以序列间没有干扰。如图10所示,已同步的宏基站将同步信标作为相位基准进行广播,由于宏小区与小小区的信道转移函数在同步前是未知的,所以未同步的小小区只能通过非相干检测方法来检测接收到的信号,最终实现相位同步。该方案提高了信噪比,且并未影响现有的小小区和终端。

图10 基于同步信标的同步方案

5结束语

本文主要介绍了LTE-Hi标准化的研究,阐述了LTE-Hi的系统需求及部署场景、关键技术和研究现状,重点对小小区发现、开关和空中接口的同步技术进行了说明和分析。

下一步研究工作中,对于小小区发现的研究主要围绕两个方面进行:一是根据现有的参考信号进行检测,此种方法不需要对参考信号进行修改,而主要是新的检测和测量PRS/CSI-RS的方法,可能需要对RE静音模式进行修改;二是针对改进的SS/RS或新设计的发现信号进行检测,此种方法需要实现在带来增益的同时减少开销、能耗以及对标准的影响,可能的方法包括PSS/SSS静音、PSS/SSS共享、双PSS/SSS、资源扩展/致密化以及新的发现信号设计等。

小小区开关方面,降低开关的转换时间是未来研究的一个重点。可利用现有的切换方法、载波聚合的激活/失活和双连接技术来实现。从策略上考虑,负载变化和负载业务量增减、UE活动规律及轨迹、小小区簇内协调工作机制等,都是小小区开关的重要研究内容。

基于空中接口的同步技术则主要关注同步的精确度、资源开销、花费和复杂度以及运营商之间的同步。

参考文献:

[1]贾亚男,岳殿武.面向5G 的小蜂窝网络研究综述[J].电讯技术,2015,55(11):1296-1303.

JIA Yanan,YUE Dianwu.A survey of small cell networks in 5G[J].Telecommunication Engineering,2015,55(11):1296-1303.(in Chinese)

[2]3GPP TR36.932,Scenarios and requirements for small cell enhancements for E-URTA and E-UTRAN[S].

[3]3GPP TR36.211,Physical channels and modulation-introduction of LTE-advanced[S].

[4]3GPP TR36.932,Scenarios and requirements for small cell enhancements for E-URTA and E-UTRAN[S].

[5]3GPP.Overview of 3GPP Release 12 V0.1.4[S].[2015-11-20].http://www.3gpp.org.

[6]CHEN S,WANG Y,QIN F,et al.LTE-HI:a new solution to future wireless mobile broadband challenges and requirements[J].IEEE Wireless Communications,2014,21(3):70-78.

[7]SAKER L,ELAYOUBI S E,COMBES R,et al.Optimal control of wake up mechanisms of femtocells in heterogeneous networks[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2012,30(3):664-672.

[8]3GPP TR36.872,Small cell enhancement for E-UTRA and E-UTRAN--physical layer aspects[S].

[9]焦慧颖.小小区增强技术的标准化最新进展[J].现代电信科技,2014,44(11):63-65.JIAO Huiying.Newest progress on small cell enhancement standardization[J].Modern Science and Technology of Telecommunications,2014,44(11):63-65.(in Chinese)

[10]3GPP TSG RAN WG1 R1-140202,Discovery signal features for energy-efficient small cell discovery and measurement[S].

[11]HARADA H,NAGATA S,KISHIYAMA Y,et al.Efficient small cell discovery mechanism exploiting network synchronization and assistance for future radio access networks[C]//Proceedings of 2014 11th International Symposium on Wireless Communications Systems(ISWCS).Barcelona:IEEE,2014:675-679.

[12]PRASAD A,TIRKKONEN O,LUNDEN P,et al.Energy-efficient inter-frequency small cell discovery techniques for LTE-advanced heterogeneous network deployments[J].IEEE Communications Magazine,2013,51(5):72-81.

[13]PRASAD A,LUNDEN P,TIRKKONEN O,et al.Energy efficient small-cell discovery using received signal strength based radio maps[C]//Proceedings of 2013 IEEE 77th Vehicular Technology Conference(VTC Spring).Dresden:IEEE,2013:1-5.

[14]PRASAD A,LUNDEN P,TIRKKONEN O,et al.Enhanced small cell discovery in heterogeneous networks using optimized RF fingerprints[C]//Proceedings of 2013 IEEE 24th International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications(PIMRC).London:IEEE,2013:2973-2977.

[15]HONG Y,XU X,TAO M.Predictive connection time based small cell discovery strategy for LTE-advanced and beyond[C]// Proceedings of 2014 IEEE Wireless Communications and Networking Conference(WCNC).Istanbul:IEEE,2014:2061-2066.

[16]3GPP TS36.331,E-UTRA:RRC protocol specification[S].

[17]3GPP TS36.133,E-UTRA requirements for support of radio resource management[S].

[18]3GPP TSG-RAN WG2 R2-123102,Background search for small cell detection[S].

[19]3GPP TSG RAN WG1 R1-134065,Measurement and procedure enhancements for transition time reduction of small cell on/off[S].

[20]ELBASSIOUNY S O,ELHAMY A,IBRAHIM A S.Traffic-aware user association technique for dynamic on/off switching of small cells[C]// Proceedings of 2015 IEEE Wireless Communications and Networking Conference(WCNC).New Orleans,LA:IEEE,2015:866-871.

[21]OH E,SON K,KRISHNAMACHARI B.Dynamic base station switching-on/off strategies for green cellular networks[J].IEEE Transactions on Wireless Communications,2013,12(5):2126-2136.

[22]KOLIOS P,FRIDERIKOS V,PAPADAKI K.Switching off low utilization base stations via store carry and forward relaying[C]//Proceedings of 2010 IEEE 21st International Symposium on Personal,Indoor and Mobile Radio Communications Workshops(PIMRC Workshops).Instanbul:IEEE,2010:312-316.

[23]BOUSIA A,ANTONOPOULOS A,ALONSO L,et al.“Green” distance-aware base station sleeping algorithm in LTE-Advanced[C]//Proceedings of 2012 IEEE International Conference on Communications(ICC).Ottawa,ON:IEEE,2012:1347-1351.

[24]3GPP TSG RAN WG1 R1-131856,Scenarios and solutions of radio-interface based synchronization mechanisms[S].

[25]KONISHI M,OGATA D,NAGATE A,et al.A simple network-listening based synchronization for small cells in LTE-Advanced[C]//Proceedings of 2015 IEEE Wireless Communications and Networking Conference(WCNC).New Orleans,LA:IEEE,2015:663-668.

[26]LORCA J.Over-the-air phase synchronization mechanism for LTE small cells in interference-limited scenarios[C]//Proceedings of 2013 IEEE 77th Vehicular Technology Conference(VTC Spring).Dresden:IEEE,2013:1-5.

LTE-Hi Key Technologies and Current Researches

HUANG Lei,ZHAO Sicong,SHEN Bin

(Chongqing Key Laboratory of Mobile Communications,Chongqing University of Posts and Telecommunications,Chongqing 400065,China)

Abstract:The Long Term Evolution-Hotspot/indoor(LTE-Hi) system proposed by the 3rd Generation Partnership Project(3GPP)in Release-12(R12) plays an important role in solving the problem of the increasing data traffic indoor or in hotspot areas.After briefly introducing the deployment scenarios and requirements of LTE-Hi,this paper discusses part of the key technologies which are involved in the system.The current research on small cell on-off switching mechanisms and strategies,discovery technologies and radio-interface based synchronization is analyzed particularly.Finally it presents several possible future research directions of LTE-Hi in hope of providing reference for those concerned.

Key words:LTE-Hi;key technology;small cell discovery;small cell on-off;radio-interface based synchronization;current researches

doi:10.3969/j.issn.1001-893x.2016.06.020

收稿日期:2015-12-29;修回日期:2016-03-03Received date:2015-12-29;Revised date:2016-03-03

基金项目:国家科技重大专项(2015ZX03001026-003)

Foundation Item:The National Science and Technology Major Project(2015ZX03001026-003)

通信作者:939696379@qq.comCorresponding author:939696379@qq.com

中图分类号:TN929.5

文献标志码:A

文章编号:1001-893X(2016)06-0708-09

作者简介:

黄磊(1992—),男,安徽人,2014年于皖西学院获学士学位,现为硕士研究生,主要研究方向为LTE-Hi系统;

HUANG Lei was born in Anhui Province,in 1992.He received the B.S. degree from West Anhui University in 2014.He is now a graduate student.His research concerns LTE-Hi system.

Email:939696379@qq.com

赵思聪(1992—),男,湖南人,2014年于湖南邵阳学院获学士学位,现为硕士研究生,主要研究方向为LTE系统;

ZHAO Sicong was born in Hunan Province,in 1992.He received the B.S. degree from Hunan Shaoyang University in 2014.He is now a graduate student.His research concerns LTE system.

Email:719342885@qq.com

申滨(1978—),男,贵州人,2010年于韩国仁荷大学获博士学位,现为教授,主要研究方向为LTE系统和认知无线电等。

SHEN Bin was born in Guizhou Province,in 1978.He received the Ph.D. degree from Korea Inha University in 2010.He is now a professor.His research concerns LTE system and cognitive radio.

Email:shenbin@cqupt.edu.cn

引用格式:黄磊,赵思聪,申滨.LTE-Hi关键技术及研究现状[J].电讯技术,2016,56(6):708-716.[HUANG Lei,ZHAO Sicong,SHEN Bin.LTE-Hi key technologies and current researches[J].Telecommunication Engineering,2016,56(6):708-716.]