《金瓶梅》崇祯本序列评议

汪炳泉

(浙江省衢州市开化县华埠镇 枫树底社区居委会,浙江 衢州 324302)

《金瓶梅》崇祯本序列评议

汪炳泉

(浙江省衢州市开化县华埠镇 枫树底社区居委会,浙江 衢州 324302)

摘要:《金瓶梅》崇祯本,以眉批来区分,主要有3种类型,即三字行眉批为主的、以东洋本为代表;四字行眉批为主的、以北大本为代表;二字行眉批与四字行眉批数量不分上下的、以天津本为代表。分析此3种版本间的序列关系,主要就是探寻它们之间的承传情况以及其祖本和刊刻的早晚 。通过对各本的序跋、插图、回目、卷题、眉批、侧批、正文文字以及东洋本正文的缺叶等诸多方面的比较可知,东洋本与北大本具有共同的祖本,东洋本沿袭了祖本,而北大本改变了行款;天津本又从北大本一类而来,且第1回正文回目由“弟兄”改为“兄弟”。

关键词:金瓶梅;崇祯本;东洋本;北大本;天津本

探究《金瓶梅》各崇祯本之间的序列关系,是研究《金瓶梅》版本的一个重要课题。于此,各位专家、学者都有专文作过论述,笔者通过对现存崇祯本《新刻绣像批评金瓶梅》中的3种主要版本,即以三字行眉批为主的东洋本①*①东洋本:即为东京大学东洋文化研究所藏《新刻绣像批评金瓶梅》;内阁本与其同版。本文所采用的内容是台湾学生书局2011年影印的东洋本《新刻绣像批评金瓶梅》。②北大本:即为北京大学图书馆藏《新刻绣像批评金瓶梅》,杨彬先生认为上图甲本与其同版,有误,因为其正文有许多异文,见梅节先生《沪、津、京图书馆藏崇祯本〈金瓶梅〉观后琐记》一文。本文所采用的北大本是北京大学出版社1988年影印的《新刻绣像批评金瓶梅》。③北大本:即为北京大学图书馆藏《新刻绣像批评金瓶梅》,杨彬先生认为上图甲本与其同版,有误,因为其正文有许多异文,见梅节先生《沪、津、京图书馆藏崇祯本〈金瓶梅〉观后琐记》一文。本文所采用的北大本是北京大学出版社1988年影印的《新刻绣像批评金瓶梅》。、以四字行眉批为主的北大本②、以二字行眉批和四字行眉批数量不分上下的天津本③之间的仔细比对,提出一些新的看法。

一、崇祯本《金瓶梅》各本间的序列关系

郑振铎先生在世界文库本校勘词话本时,采用了1种崇祯本,即王孝慈藏本(以下简称王氏本),并附有该本第1回首页书影,此书影的眉批为二字行,故有部分学者认为王氏本应是二字行眉批本,且因200幅插图精美,刻工姓名甚多,推其为崇祯本的较早刊本,以后的下游诸本都从王氏本而来。但笔者认为王氏本并非是北大本、东洋本(包括内阁本)的祖本,相反,北大本可能就是天津本、上图乙本④*④上图乙本:主要参见梅节先生的《沪、津、京图书馆藏崇祯本〈金瓶梅〉观后琐记》(收入《瓶梅闲笔砚——梅节金学文存》第118页,北京图书馆出版社2008年2月版)、杨彬先生的《崇祯本〈金瓶梅〉研究》第17页,文物出版社2011年10月版。、王氏本的祖本。而东洋本与北大本却从同一祖本而来,它们之间没有承传关系,诸多的相异之处可以证之。

二、分叙比较各本的异同

天津本与北大本正文行款相同,都是半叶10行,行22字,而东洋本的正文行款不同,为半叶11行,行28字,它们在序跋、图像、回目、卷题、批语以及正文文字上都有许多相异之处。

(一)从各本的序、跋来看

王氏本,因其下落不明,除插图和郑振铎先生在世界文库本里留下的一些信息外,其它便无来源。以四字行眉批为主的北大本和以二字行与四字行眉批数量不分上下的天津本,卷前有“东吴弄珠客序”;而以三字行眉批为主的内阁本,卷前不仅有“东吴弄珠客序”,还有“廿公跋”(据孙楷第《中国通俗小说书目》由人民文学出版社1982年出版,内阁本图百叶,正文半叶11行,行28字,首东吴弄珠客序、廿公跋),这说明,《金瓶梅》的较早刊本是有这一序一跋的,只是在流传过程中进行了删削。

(二)插图及回目的不同

王氏藏本插图200幅,分装为2册;内阁本插图,据孙楷第先生书目所录,有插图100幅(据孙楷第《中国通俗小说书目》由人民文学出版社1982年出版,内阁本图百叶,正文半叶11行,行28字,首东吴弄珠客序、廿公跋)。2002年,中国书店春季拍卖会拍出一套“金瓶梅图”,存95幅,据梅节先生、黄霖先生所述,应该是内阁本系图册。本人承梅节先生惠赠,有幸见到了影印的第52和53回的两幅图,并且有关这两幅图的内容,梅先生与黄先生都有较为详细的论述[1]166[2]61。笔者姑且不论,先看看这2张图板,上为书名《金瓶梅》,中间回数,下为回目,回目下还有叶数。如第52回图是“二六”叶、第53回图是“二七”叶,并且文字都刻得比较紧凑。而王氏藏本及北大本、天津本类的本子,插图并无叶数,由此可知,内阁本的刊刻比较严谨。虽然天津本、北大本正文行款是半叶10行,行22字,开本比较阔大;内阁本的正文行款为半叶11行,行28字,开本小些(词话本每半叶也为11行,行24字,与内阁本较接近),但刻图者为了配合正文的开板,所以有了图板的不同(首图本的插图是翻刻内阁本的,这一点,研究者基本一致)。还有,北大本、上图甲本[3]39[1]120等的插图,刻工姓名甚多,很可能就是书林中有人为了争利,在阔大开本的同时,重新请刘起先等一帮人续刻了图板,刻上姓名,又对图做了一些调整。

另外,据王氏藏本第1回首页书影二字行眉批及第1回回目作“兄弟”,能断定,它是与上图乙本、天津本同一类的本子[3]39,因为现在无人看到过王氏藏本,谁也不能排除王氏本后面就没有三字行,甚至是四字行眉批,也许王氏藏本的版式就同上图乙本、天津本;而其余本子,第1回回目皆作“弟兄”,与插图回目一致。

(三)从卷题来看

上图甲、乙本、北大本、天津本类的本子,卷题都混有“金瓶梅词话”字样[1]122-124。

第31回回前卷题,上图甲乙本、天津本作“新刻金瓶梅词话卷之七”,而北大本、内阁本作“新刻绣像批评金瓶梅卷之七”。

第41回回前卷题,上图甲乙本、天津本、北大本作“新刻绣像批点金瓶梅词话卷之九”,唯内阁本作“新刻绣像评点金瓶梅卷之九”。

从以上卷题说明,内阁本卷题规范、统一,说明其刻工较为认真;而北大本、天津本等本子,混有“词话”字样,是因为这些本子在刊刻时,词话本正行世,而刻工不够细致,与词话本混淆,不慎致误。

(四)从天津本、北大本、东洋本批语来看

1.眉批

有关眉批,杨彬先生在《崇祯本〈金瓶梅〉研究》一书中有详细论述,为了说明方便,笔者也另外略举一些,并作了统计。

(1)在眉批为二字行的批语中,天津本二字行眉批只有13条,北大本只有6条,而东洋本有19条。在这些二字行的眉批里,天津本、东洋本、北大本基本无重复的二字行批。第4回回末东洋本有2条只有两字的二字行批“好看”“写着”。第1条“好看”,北大本为四字行批,第2条“写着”,北大本缺,天津本也缺。第35回的2条“画出”“可怜”,天津本、北大本为二字行批,东洋本又为三字行。所以都互相有出漏。如果说北大本与东洋本都从二字行眉批而来,而二字行眉批东洋本居多,是否可以说东洋本更接近崇祯本原本的本来面目,因为它直接从二字行眉批本抄刻而来?或是北大本刻工比较认真,把二字行大都改成了四字行,致使二字行眉批减少了呢?

(2)在眉批为三字行的批语中,东洋本以三字行眉批为主不论,北大本只有3条,天津本有5条,其中只有1条共同的批语:第60回7叶A面:“归到奉承上方不失言。”此批天津本残缺每行第一字。其余北大本的2条批为:第29回1叶A面:“偏是这些留心。”天津本缺。第33回7叶B面:“人固会弄。”天津本缺。

而天津本的另外4条三字行眉批,全在第51回的前2叶:

“金莲学瓶儿之言,妙在心思、口角仍是金莲之言,若平心听之原不难辨,但恨听言者触于怒而不暇。”(北大本、东洋本末尾有一“矣”字。)

“从认瓶儿为好人中推堪其不好处,直写出月娘信谗一时之转念,妙不答言。”(北大本、东洋本“答”作“容”。)

“语虽毒,未免太甚,转生人之疑。”(北大本空缺“语、毒”二字。)

“大妗子旁观甚清。”

这4条眉批,北大本皆为四字行。

我们从天津本这4条三字行眉批都集中在第51回的前2叶,是否能看出,它的祖本第51回这2叶就是三字行批呢?

(3)在眉批为四字行的批语中,北大本以四字行眉批为主不论,天津本二字行与四字行眉批数量不相上下,亦不论外,东洋本只有2条缺字的四字行批:第67回12叶A面:“[似]戏而实[非]戏此小[人]拿捏人[卖]弄手段[处]。”第78回52叶A面:“[一]斑大量[岂]安得与。”

括号里文字东洋本缺,据北大本补,天津本无此2批。在这2条批中,东洋本有一共同特征,都为残缺每行第一字,而成了三字行眉批,这也许东洋本刊刻的底本就缺了每行第一字,而作为三字行批来刻板,说明东洋本除去二字行眉批外,刻板比较整齐划一,刻工比较认真,字体也比北大本正楷大方。但东洋本亦有以下2条眉批:

第67回24叶A至B面眉批:“提春花凡四五遍不论有意无意是真是戏而一片好淫贪念已可想见。”

第90回46叶B面眉批:“凡西门庆坏事必盛为播扬者以其作书惩创之大意故耳。”

此2条批语,首行皆为四字,但所占位置都是三字行位置,如果这也说是从四字行眉批而来[3]64,那么北大本中的三字行眉批是不是也从三字行而来呢?且北大本中有1条眉批中有1行有五字的:

第76回15叶B面正文第8、9行上眉批:“迁怒大奇然妇人女子恒情如是。”

批中最后5字“子恒情如是”为第3行,前2行为四字。那这在原底本中是否就是五字行呢?

(4)天津本因四字行眉批较少,完整的也不多,且天津本中所有的四字行眉批,北大本都有。此不赘述。据笔者细心的统计了一下,北大本有而东洋本缺的眉批有30条(按:第59回东洋本中间缺1叶,但页码连续,此叶北大本有2条眉批,不计入);东洋本有而北大本缺的眉批有69条(据北京大学出版社1988年影印本出版说明:第57回第8叶残,第73回缺1、2叶,第75回缺第1、2叶,第79回缺第29叶,在以上所缺的叶数中,东洋本共有11条眉批,未计入在69条里)由此看,东洋本眉批比北大本要多39条。并且在现有眉批里,北大本与东洋本眉批互有缺漏和错讹,亦举例如下:

第24回北大本4叶A面眉批:“语语销敬济之魂。”东洋本缺。

第38回北大本11叶A面眉批:“谁谓茶苦其甘如荠。”东洋本缺。

第83回北大本1叶B面眉批:“收科处语便情柔。”东洋本缺。

第91回北大本6叶B面1条长眉批:“玉楼嫁西门庆殊失其意,然度不可与争故原薄亲疏全不介意,所处似高而其心实非坦然,观‘吃人哄怕’一语,底里见矣。”东洋本在该回5叶A面正文第一行上开始“不可与争故原薄亲疏全不介意……”而前面所缺“玉楼嫁西门庆,殊失其意,然度”十二字应在4叶B面,可能漏刻,但绝不可能来自四字行眉批的北大本,因北大本在同一面上,不可能会漏刻的,所以它极有可能还是照样来自三字行眉批的祖本。

第3回东洋本39叶A面眉批:“矫情欲绝。”北大本缺。

第15回东洋本45叶B面眉批:“金莲轻挑处曲曲摹尽。”北大本缺。

第15回东洋本46叶A面眉批:“金莲往事,先意中又闲提一过,前后之脉落俱灵。”北大本缺。

第15回50叶A面眉批:“命名妙甚,宛然三人在目。”北大本缺。

第15回50叶B面眉批:“只此便是生理。”北大本缺。

还有很多,黄霖先生、杨彬先生都有较详细的论述[4]。由此看,东洋本,不可能来自四字行眉批的北大本,反之,亦然。同一回集中眉批东洋本有而北大本缺的有好几回,如第35回有4条,第67回有9条,第98回有4条,等等。这里指的是漏刻,还有互相错讹的亦很多。

第一处,第11回北大本7叶A面眉批:“呆人没得说,往往以此二字语扯白。”东洋本“此”作“也”,误。

第二处,第12回北大本8叶B面眉批:“不待审问的确,竟日打逐,似暴裸又似容忍,妙得甚。”东洋本“日”作“自”,“甚”作“其情”,正确。

第三处,第13回北大本3叶B面眉批:“语语情见乎辞,瓶儿惟淫,毕竟(下缺)”。东洋本“惟”作“虽”,正确;末缺二字,东洋本为“醇厚”。

这样的例子也举不胜举,同样黄霖先生、杨彬先生在他们的论著中有很多例子。这可以说明,北大本与东洋本之间没有承传关系,可能就是来自共同的祖本,在抄刻时都有不同程度的缺漏错讹,并都作了增删改乙。

2.天津本、北大本、东洋本之侧批

(1)据笔者统计,北大本有而东洋本缺的侧批有89条(第59回东洋本第42与43叶中间缺1叶616字,北大本有1条侧批不计入),北大本缺而东洋本有的侧批为33条(据1988年北京大学出版社影印本出版说明,缺叶部分,东洋本共有3条侧批不计入)。也就是说,北大本侧批要比东洋本多五十几条。都各举几例:

第1回北大本23叶B面正文“刘郎还是老刘郎”句旁侧批“趣”,东洋本缺。(天津本同北大本)

第2回北大本16叶B面正文“王婆只推看不见”句旁侧批“妙,妙”,东洋本缺。(天津本同北大本)

第43回北大本8叶A面正文“你也丢了这口气儿罢”句旁侧批“一语见血”,东洋本缺。(天津本同北大本)

第12回东洋本19叶A面正文“不成的货儿”句旁侧批“深讥”,北大本缺。(天津本同缺)

第16回东洋本1叶A面正文“西门庆点了点头儿”句旁侧批“画”,北大本缺。(天津本同缺)

第19回东洋本30叶A面正文“这蝴蝶儿忽上忽下不定有些走滚”句旁侧批“挑语亦妙”,北大本缺。(天津本同缺)

另互相错讹的也很多。

第5回北大本9叶A面正文“只要他医得病好”句旁侧批“当真好否?”“否”,东洋本作“舌”,误。

第21回北大本5叶A面正文“(西门庆)大雪里着恼来家,进仪门,看见上房烧夜香,想必听见些甚么话儿”旁侧批“包括得妙”“得妙”二字,东洋本缺。

第12回北大本12叶B面正文“那金莲把云鬟不整,花容倦淡”句旁侧批“四字可(下缺)”,东洋本作“四字可怜”。

第15回北大本7叶B面正文“不是里面的,是外面的表子”,句旁侧批“做词妙”“做”,东洋本作“微”,正确。

以上4条天津本皆同北大本。

这样的例子很多很多,不再一一罗列。从以上例子说明,天津本与北大本不仅正文行款相同,侧批的缺漏错讹也与北大本极其相似,这样看来,二者之间可能存在着承传关系,而与东洋本的差距就比较大了。

(2)北大本有而天津本缺的侧批有19条,北大本缺而天津本有的侧批为14条(据1988年北京大学出版社影印本,缺叶部分,天津本有的侧批,亦不计入),所以各本之间也都互有脱漏。天津本独缺的侧批。如:

第1回正文“伯爵掩口道:这等猜不着。”句旁侧批“妙”。

第3回正文“那妇人听了笑道:只怕奴家做得不中意。”句旁侧批“煞甚技痒”。

第40回正文“怎么来扭着了还是胎气坐的不牢。”句旁侧批“开端妙”。

第51回正文“把眉头忔犓着,焦的茶儿也吃不下去”句旁侧批“补出愁容”。

第6回正文“改日另有补报”句旁侧批“伏后张本”。

第34回正文“就称是我的钧语”句旁侧批“气势语”。

第51回正文“妇人在上,将身左右捱擦,似有不胜隐忍之态”旁有侧批“真耶假耶”。

第62回正文“我的哥哥你怎么的就不进来了”旁侧批“情对处不差一针,差一针便见矣”。

东洋本独缺的侧批,上面已有,在此不举。黄霖先生的论著[4]里亦举过。除了上面,还有一些侧批是各自独有或独异的例子。

北大本独有或缺漏:

第51回正文“来了咱家恁二三年,要一些歪样儿也没有”旁侧批“正言金莲有歪样处”。

第15回正文“绣球灯皎皎洁洁,雪花灯拂拂纷纷”旁侧批“以下俱俚(下缺)”,天津本、东洋本作“以下俱俚得妙”。

第35回正文“巴巴的关着门儿写礼帖”旁侧批“出口(下缺)”,天津本、东洋本作“出口便是一串妙”。

第62回正文“姐姐你在我家三年光景,一日好日子没过”旁侧批“(前缺)知此之谓也”,天津本、东洋本作“有泪未出土,旁人那得知,此之谓也”。

天津本独有或独异:

第27回正文“我要耍个老和尚撞钟”旁侧批“奇名色”。

第50回正文“其余几碟都是鸭蛋、虾米、熟鲊、醎鱼、猪头肉、干板肠儿之类”旁侧批“美馔”。

第68回正文“玳安悄悄进来替他禀问,被西门庆喝了一声”旁侧批“大有威风”,北大本、东洋本作“大威风”。

(3)东洋本独有的侧批,前面已有。但有1条批,3本都有,东洋本独异:第24回正文“玉楼等刚走过门首来,只见贲四娘子在大门首笑嘻嘻向前道了万福”旁侧批“又一波”,北大本、天津本作“又波”。当然东洋本更为正确。

从以上例子可看出,3本之间的侧批都互相有缺漏,可能是它们各自在刊刻时,刊刻者都做了一些改动的缘故。

除以上这些,还有一例比较特殊的情况。

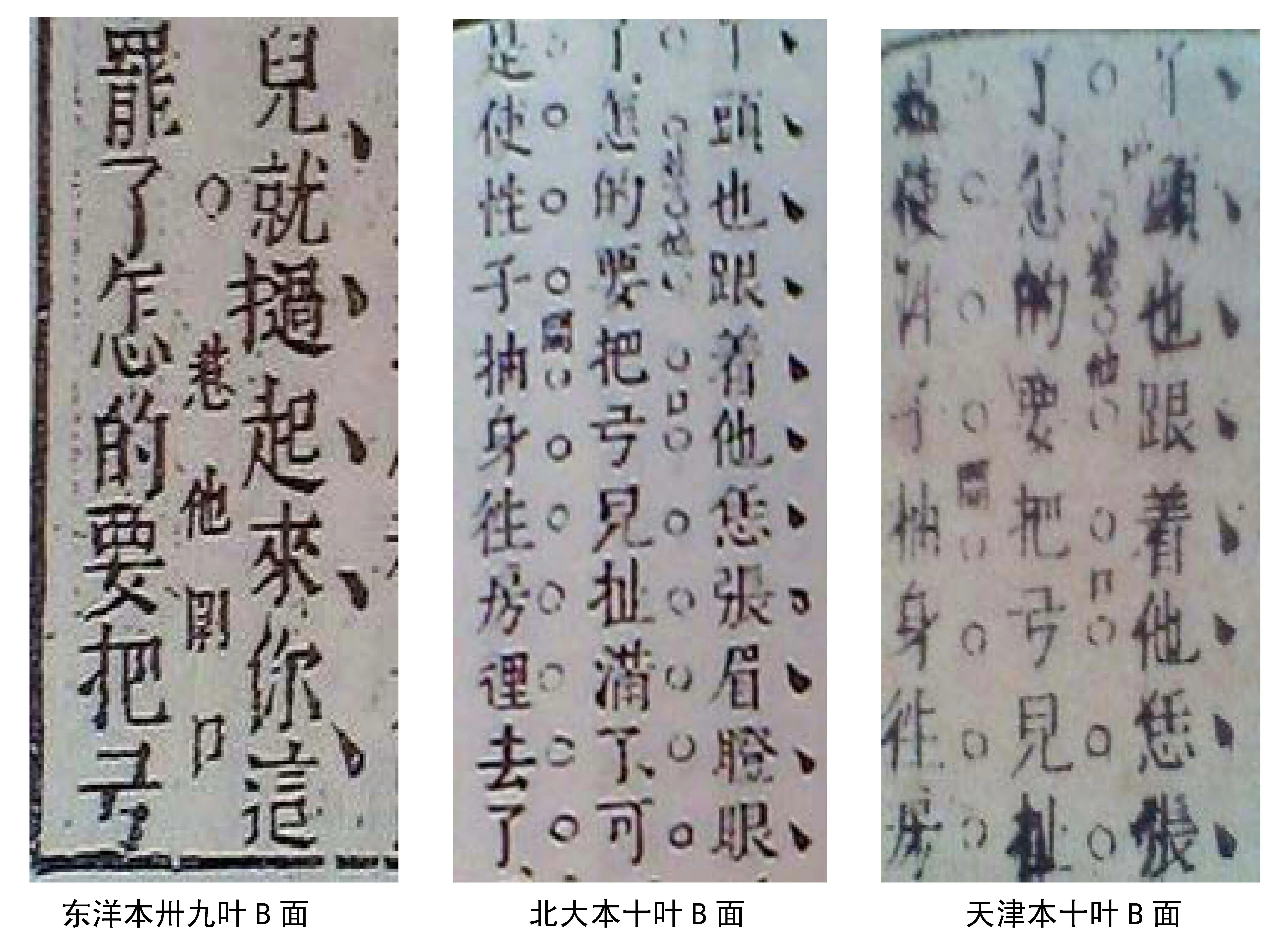

第59回有1条侧批,北大本与天津本的特征出人意料的雷同,看图片,侧批“惹他开口”,东洋本在同一行,刻工认真;而北大本、天津本作两行刻写,刻工不认真所致。(见图1)

由此能否说明,至少北大本与天津本在某些叶上同版,或至少是出自同一共同的底本,亦或是两本之间存在着承传关系。

(五)从北大本、东洋本、天津本正文文字看

无论是北大本、东洋本还是天津本,正文文字上也互有差异。虽然北大本与天津本行款格式相类,但也有许多异文,还有与词话本(词话本:《新刻金瓶梅词话》,人民文学出版社1991年影印本、里仁书局影印大安本)、张评本(里仁书局1981年影印在兹堂本《皋鹤堂批评第一奇书金瓶梅》、吉林大学出版社1994年排印本《皋鹤堂批评第一奇书金瓶梅》)的联系。

北大本第1回正文“更有一种可恨处,亲朋白眼,面目穷酸,便是凌云志气,分外消磨。”句中“穷酸”,天津本、东洋本、张评本皆作“寒酸”。

北大本第15回正文“四下围列诸般买卖,玩灯男女,花红柳绿。”句中“般”字,天津本、东洋本、词话本、张评本皆作“门”。

北大本第15回正文“金屏灯玉楼灯,见一片珠玑。”句中“屏”字,天津本、东洋本、词话本、张评本皆作“莲”。

图1 东洋本、北大本、天津本的特殊情况

北大本第38回正文“李大姐那边请你和他下盘棋儿,只是等你不去了。”句中“只是”,天津本、东洋本、词话本、张评本皆作“只顾”。

北大本第18回正文“二娘那等使老身送过头面往你家去了几遍。”句中“几遍”,东洋本、词话本同,唯天津本、张评本作“几回”。

北大本第34回正文“话说韩道国走到家门首……急急走到铺子内,和来保计议。”句中“家门首”“走到铺子内”,东洋本、词话本同,唯天津本、张评本分别作“县门首”“赶到家中”。

北大本第39回正文“一一开载节次,请西门庆过了目,方才装入盒担内,共约八抬送到西门庆家。”句中“装入”,东洋本、词话本同,唯天津本、张评本作“收入”。

北大本第51回正文“只吃这一钟我也不敢留你了。”此句,东洋本、词话本同,唯天津本、张评本作“只吃这一瓯儿再不敢留你了。”

以上只举8例,当然还有很多,王汝梅先生、黄霖先生、梅节先生等都有专文做过介绍。在这些正文文字中,东洋本(包括与之同版的内阁本)与北大本的异文,东洋本大多同词话本,而天津本大多同后出的张评本,我们从香港三联各版的《新刻绣像批评金瓶梅》(会校本)的校记中也可一目了然。由此即可看出,北大本不可能是东洋本的底本,因为东洋本与北大本的异文,东洋本不可能在北大本的基础上而做改动,并且改动后的文字恰恰同词话本。我们从内阁本的“廿公跋”(唯内阁本系统与词话本有此跋),以及正文大多同词话本来看,只有两种情况,一是东洋本(或内阁本)可能直接从词话本进行评点删改而来;一是东洋本与词话本拥有共同的祖本,从东洋本的正文、卷题分析来看,后者的可能性更大。而张评本才是以天津本(包括王氏本)一类的本子为底本刊刻的。当然,东洋本也不可能是北大本的底本,这一点,黄霖先生有较为详细的论述[4]。

还有较为重要的一点,东洋本第59回的1处缺文,在第42叶后与第43叶前,中间刚好缺了东洋本一整叶616字,东洋本每叶22行,每行28字,刚好616字。(此处东洋本缺一整叶616字,黄霖先生统计有误,参见杨彬先生的《崇祯本金瓶梅研究》之黄霖的序第3页至第4页。黄先生指出此处缺1 016字,并说,是东洋本的有意跳脱,这是因为黄先生的统计字数有误造成,从而不能很好地解释漏刻的原因)“(那消到日西时分)那官哥儿在奶子怀里只搐气儿了……日子又相同,都(是二十三日)”“那消到日西时分”在东洋本第42叶B面结尾,在天津本、北大本中是处于第14叶B面倒数第2行第4个字起;“是二十三日”在东洋本为第43叶A面开头,在天津本、北大本中是处于第16叶A面第7行第11个字起。这就能说明,东洋本正文并非来源于天津本和北大本,除非它们的底本行款与现在的有差异,使得“那消到日西时分”刚好在其底本的某行结尾。另一种更为合理的解释是,东洋本所缺的这616字,是抄手在抄刻时,不慎丢失或遗漏了1叶,使得正文在中间刚好整整缺了1叶,并不是有意地缺漏或跳脱,由此说明,内阁本、东洋本的底本,即扉页所说的“新刻绣像批评原本金瓶梅”中的“原本”的行款,也是半叶11行,每行28字。

三、结语

从上述各种分析,东洋本、北大本、天津本3种版本的序列关系已很明显。以三字行眉批为主的东洋本与以四字行眉批为主的北大本都应来自共同的祖本。从以二字行眉批与四字行眉批数量不分上下的天津本正文行款、批语情况、每回开头的“诗曰、词曰”等等特征来看,天津本(也包括王氏本)可能就是从四字行眉批的北大本改动而来。从东洋本(包括内阁本)正文刚好漏抄了第59回整整一叶616字(此叶的前后页码连续)来看,这个崇祯本的祖本就是半叶11行,行28字。东洋本的抄刻者确实是为了节省成本,减小了开板,进行删改,但与它的祖本早晚并无关系。北大本的抄刻者对祖本进行删改时,大部分保留了回前的“诗曰”“词曰”等字样,并且受刊出的《金瓶梅词话》影响,在卷题中留下了“词话”字样,这说明,东洋本的改定者比较认真,正文沿袭了祖本的文字,删去大部分每回开头的“诗曰”“词曰”等字;并且抄刻时,北大本改变了行款格式,致使出现了第59回那一条独有特征的侧批“惹他开口”分作两行刻写,而天津本沿袭了这一特征,另又对正文作了较为详细的改动。因此才出现了现在存世的各种版本。

参考文献:

[1]梅节.《金瓶梅》闲笔砚[M]. 北京:北京图书馆出版社,2008.

[2]黄霖.《金瓶梅》讲演录[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:61-62.

[3]杨彬.《金瓶梅》研究[M]. 崇祯本.北京:文物出版社,2011.

[4]黄霖.再论《金瓶梅》崇祯本系统各本之间的关系[C]// 辜美高,黄霖.明代小说面面观——明代小说国际学术研讨会论文集.上海:学林出版社,2002.

[责任编辑王晓雪]

Chronological Order of Chongzhen Versions ofTheGoldenLotus

WANG Bingquan

(FengShudiCommunityEesidents’CommitteeofKaihuaCounty,Quzhou324302,Zhejiang,China)

Abstract:There are three Chongzhen versions ofTheGoldenLotusin terms of book marking: Japanese version mainly with three-line notes, Peking University version mainly with four-line notes and Tianjin version with both two-line and four-line notes. Study on the chronological order of the three versions can help to discover their connection in terms of inheritance, original version and time of issuing. Through the comparison of such items as preface, postscript, illustrations, chapter titles, scroll inscriptions, book marking, side-margin remarks, words in the body and missing pages of Japanese version, we argue that both Japanese version and Peking University version originate from the same parent version with 28 words in a line and 11 lines on each page, and Japanese version carries this rule on while Peking University version changes it to 22 words in a line and 10 lines on each page; Tianjin version develops from Peking University version and changes the title of the first chapter from“dixiong”to“xiongdi”(both refers to brothers).

Key words:TheGoldenLotus; Chongzhen versions; Japanese version; Peking University version; Tianjin version

DOI:10.16698/j.hpu(social.sciences).1673-9779.2016.02.014

收稿日期:2015-12-11

作者简介:汪炳泉(1969—),男,浙江开化人,自由撰稿人,从事古典文学研究。 E-mail:wbq040427@163.com

中图分类号:I207.419

文献标识码:A

文章编号:1673-9779(2016)02-0219-07

汪炳泉.《金瓶梅》崇祯本序列评议[J].2016,17(2):219-225.