洪涝灾害成灾机理分析及应对策略研究

贺山峰, 高秀华

(1.河南理工大学 应急管理学院,河南 焦作 454000;2.河南理工大学 安全与应急管理研究中心,河南 焦作 454000)

洪涝灾害成灾机理分析及应对策略研究

贺山峰1,2, 高秀华1

(1.河南理工大学 应急管理学院,河南 焦作 454000;2.河南理工大学 安全与应急管理研究中心,河南 焦作 454000)

摘要:利用机理分析方法对洪涝灾害事件进行分析,划分了洪涝灾害事件的类型,从机理分析方面对洪涝灾害事件的阶段进行了划分与描述;从洪涝灾害事件发生的影响因子角度出发,探讨了导致洪涝灾害事件的原因;分析了洪涝灾害事件发展过程中各个阶段的特点;分析了洪涝灾害事件演化的四种类型转化、蔓延、衍生和耦合的方式与特点,提出了防范洪涝灾害事件发生的策略以及洪涝灾害不同阶段的应对策略。

关键词:洪涝灾害;机理分析;应急管理

洪涝灾害是世界上最典型的自然灾害之一,其发生同整个自然界以及人类的生产生活都有密切关系。当前学术界对其研究大多是分析河流流域或某个地区洪涝灾害的成因,并对其进行风险评估,最后提出应对策略。研究的理论框架较为单一,没有形成统一整体,用机理分析方法研究洪涝灾害的文献更少见。本文在前人研究的基础上,用机理分析方法分析洪涝灾害发生、发展和演化的整个过程,找出其发展变化规律,这对于提升洪涝灾害应对水平十分必要。

一、洪涝灾害的类型

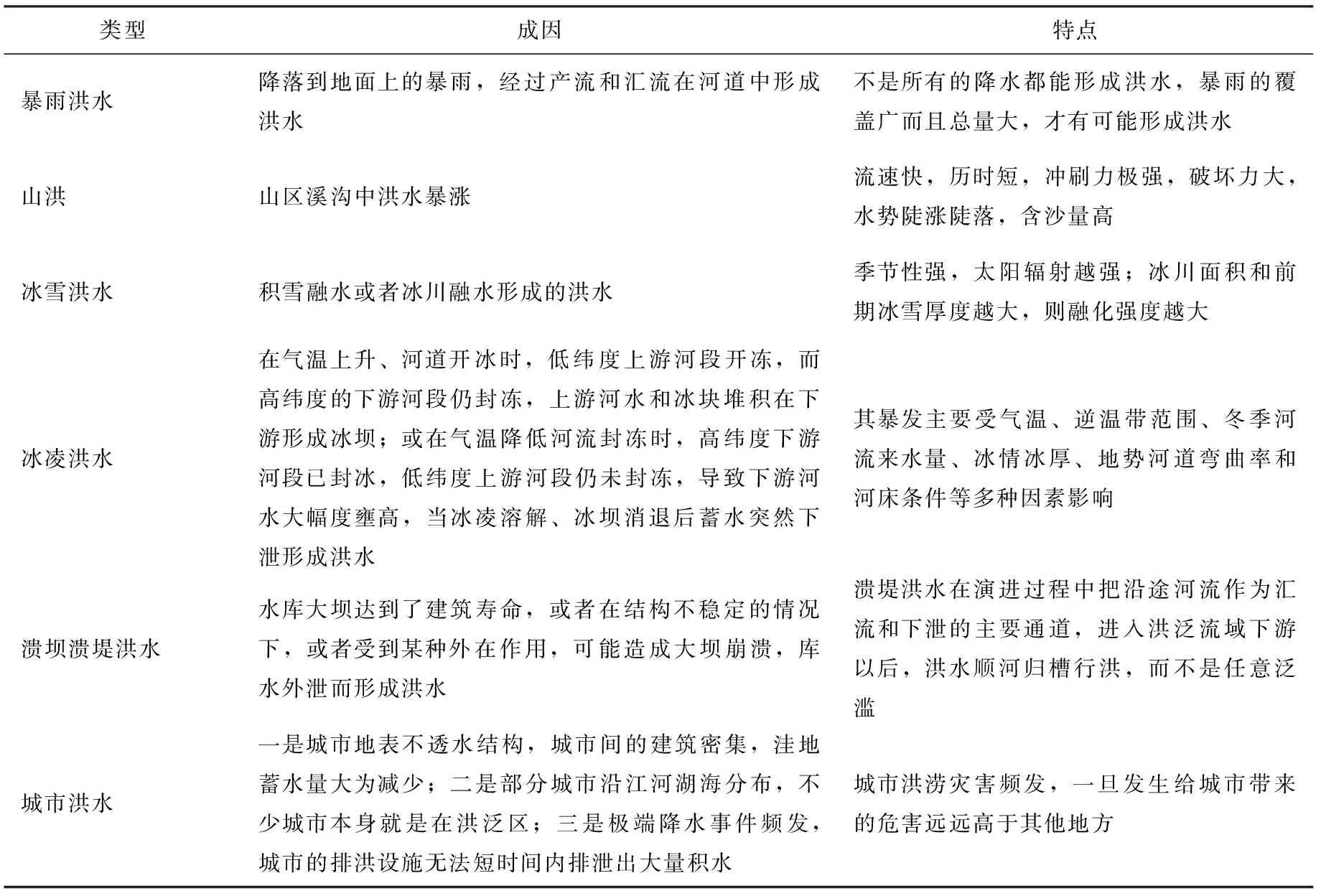

按照洪涝灾害形成原因以及发生的地点划分,洪涝灾害的主要类型如表1所示,主要包括暴雨洪水、山洪、冰雪洪水、冰凌洪水、溃堤溃坝洪水和城市洪水。山洪又可以分为暴雨山洪、冰川山洪和融雪山洪。

表1 洪涝灾害的主要类型[1]

二、洪涝灾害成灾机理的含义

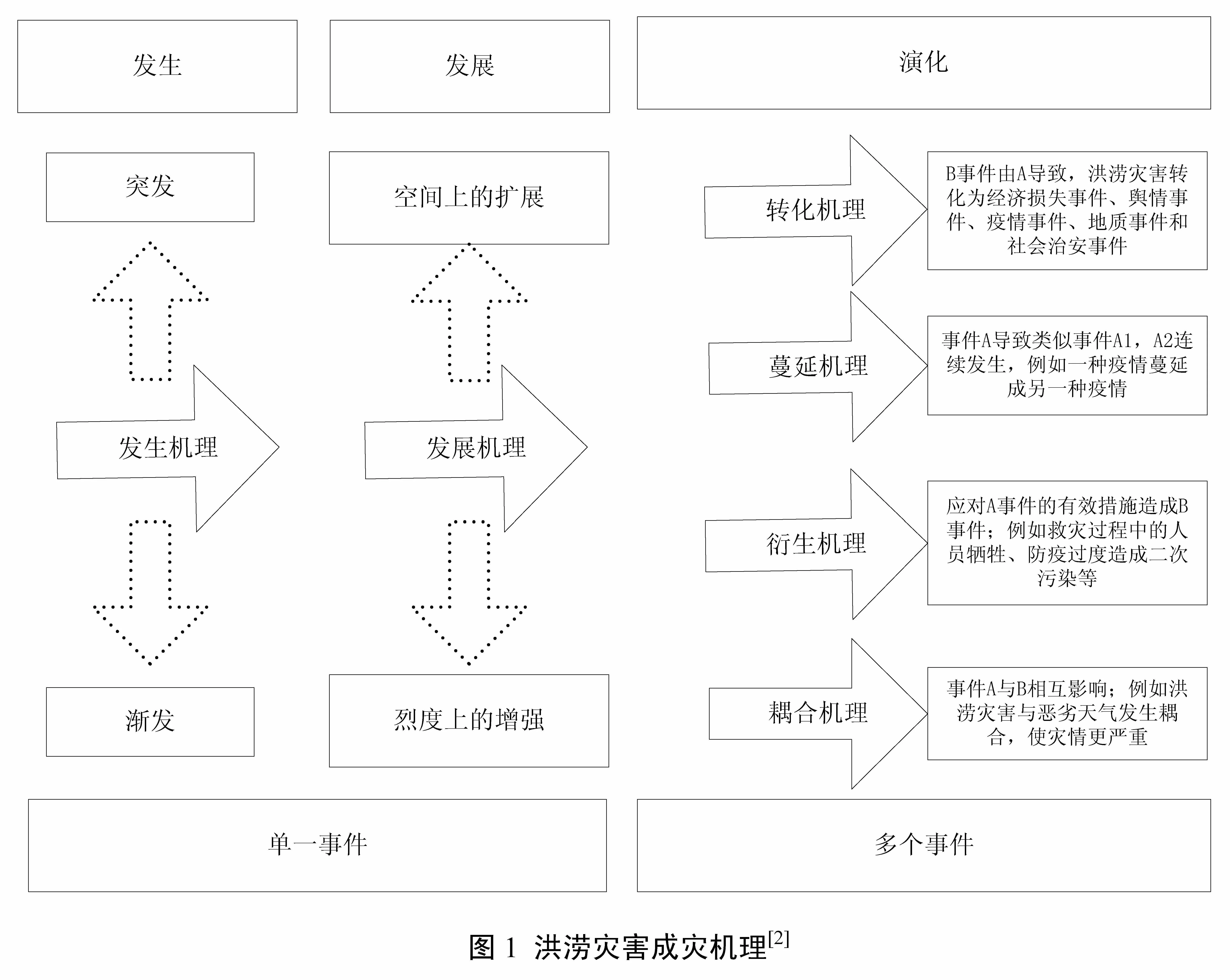

突发事件的成灾机理刻画了突发事件和应急管理整个过程的规律性[2]。洪涝灾害的成灾机理如图1所示。对于洪涝灾害的成灾机理,主要包括三个阶段——发生、发展和演化,发生机理和发展机理是单事件阶段,演化机理属于多事件阶段。洪涝灾害的发生分为突发和渐发,发展包括空间上的扩展和烈度上的增强,演化机理又可以分为转化机理、蔓延机理、衍生机理和耦合机理。洪涝灾害转化机理是指洪涝直接导致一些事件的发生,例如洪涝灾害可转化为经济损失事件、舆情事件、疫情事件、地质事件和社会治安事件;洪涝灾害的蔓延机理是指一个事件导致类似事件的发生,例如洪涝灾害导致一种疫情的发生,这种疫情会蔓延成另一种疫情;洪涝灾害的衍生机理是指管理洪涝灾害的有效措施导致一些不良后果,例如救灾过度劳累导致牺牲、防疫过度造成二次污染;洪涝灾害的耦合机理是指洪涝灾害事件一旦与恶劣天气、政治敏感事件发生耦合,将使灾情更加严重。

三、洪涝灾害的机理分析

根据洪涝灾害成灾机理的含义可知洪涝灾害事件有发生、发展、演化、衰退和终结几个阶段。洪涝灾害事件往往包括潜伏期、迟缓期、加速期、稳定期、衰退期,洪涝灾害事件经过潜伏期的酝酿之后,事件开始发生。在发生之后,会先经过一个缓慢的发展过程(迟缓期),然后会快速发展(加速期),达到一种稳定状态(稳定期),之后开始衰退(衰退期)[3]。

(一)洪涝灾害的发生机理

洪涝灾害事件的发生可以分为突发和渐发。洪涝灾害事件形成的影响因子按照能否避免,可以分为不可避免影响因子和可避免影响因子两类。其发生也可能会由两种影响因子共同作用导致。

1.不可避免影响因子

不可避免影响因子是指人类无法控制与阻止的影响因子。洪灾的不可避免影响因子主要指一些自然因素,包括地质地貌、地震、海洋气候变化、台风、海啸等。这些影响因子是洪水水位激增或者破坏了防洪设施而引起洪涝灾害。例如,江汉平原湖区位于亚热带季风区,在5—7月间分别进入早期梅雨集中期和典型梅雨集中期,此时由于雨量集中,出现洪涝的可能性最大,天气系统对暴雨的形成有着十分重要的影响。

2.可避免影响因子

第一,人为不正当行为因素。主要包括以下几种类型:人类不当行为引起的环境恶化导致水土流失使泥沙淤积河道,河床抬高蓄水能力降低;出于多种目的对滩涂和山坡开发利用,使洪水一来就淹没了整个河道,陡峻的山坡为山洪暴发提供充分的动力条件;人为的玩忽职守、偷工减料使水库大坝达不到建筑寿命;甚至有人故意对水库大坝进行破坏,造成大坝崩溃,库水外泄而形成洪水。还有一些人为不当因素包括判断失误、决策不利以及管理方面的问题,都有可能导致洪灾的发生。

第二,设施因素。技术与设备因素是指由于设施老化陈旧等原因造成洪涝灾害。如气象监测系统落后未能检测出降雨量的强度,没能提前做好应对洪涝的准备,致使洪水来的时候手足无措,酿成灾害;或者水库大坝年久失修,没按照该地区降水变化情况加高加固防洪设施,造成大坝崩溃,库水外泄而形成洪水;城市的地下排水系统没能按照城市的发展而发展,防洪标准低;城市防洪设施满足不了城市发展的需要等。

(二)洪涝灾害的发展机理

根据对突发事件的成灾机理分析,洪涝灾害事件的发展机理可以分为空间的扩大和烈度的增强两种方式。

(1)空间的扩大。洪涝灾害事件在空间上的扩大是由于洪水具有扩散性等特征。洪水随着水量的增加会从低洼地区向周围地区蔓延,造成受灾范围进一步扩大。水往低处流,海拔低的地方,发生洪涝灾害的危险性就高;海拔高的地方,被淹的可能性就低。江河湖库分布对洪涝灾害空间的扩大也具有重要的影响。江河级别越高,水网越密,湖库水域面积越大,汇聚的洪水就越多,其影响的范围就越大,范围内发生洪水危险程度越高[4]。

(2)烈度的增强。烈度对洪灾的影响一是前期水量的多少,二是后期水量的不断增多。例如一次暴雨已经持续很长时间,当天降雨强度依然没有减弱,洪涝灾害的烈度就会增强;再如随着春天的到来,温度不断增高,冰川积雪融化的速度加快,很有可能导致山洪和冰雪洪水烈度的增强。

(三)洪涝灾害的演化机理

1.洪涝灾害的转化机理

(1)转化为经济损失事件。洪涝灾害除了造成人员伤亡、房屋倒塌以外,还常常造成大面积的农田被淹和交通干线被毁。据国家防总办公室统计,2011年洪涝灾害造成27个省(自治区、直辖市)农作物受灾面积2 598万公顷,成灾1 159万公顷,受灾人口3 673万人。洪水对交通运输也有较大影响,每年汛期各类洪水对铁路的正常运输和行车安全构成很大危害[5]。再者,大中城市基本上沿河分布,地势平坦,极易受到洪水的侵袭,一旦受到洪水袭击,就损失惨重。洪涝灾害发生必然会造成一定的经济损失,因此洪涝灾害转化为经济损失事件是不可避免的。

(2)转化为舆情事件。由于洪涝灾害与民众的生命财产密切相关,一旦发生洪涝灾害并且损失惨重,民众对洪涝灾害事件的关注程度会比较高,因此,洪涝灾害事件很容易导致舆情事件。洪涝发生后,社会上有关于死亡人数、水被污染、发生疫病等谣言,若媒体没有及时发挥自己的舆论引导作用,也会使群众失去对政府的信任,使洪涝灾害转化为舆情事件。

(3)转化为疫情事件。水灾和疫病常常有因果关系,水灾引起疫病的暴发和蔓延,给社会带来的冲击和影响甚至超过水灾本身。洪涝灾害引起的疫情主要有以下类型:一是疫源地的影响,由于洪水淹没了某些传染病的疫源地,使啮齿类动物及其他病原宿主迁移和扩大,从而引起某些传染病的流行;二是传播途径的影响,洪涝灾害导致生态环境恶化,扩大了病媒昆虫滋生地,各种病媒昆虫密度增大;三是洪涝灾害导致人群迁移引起疾病,由于洪水淹没或行洪,一方面使传染源转移到非疫区,另一方面使易感人群进入疫区,这种人群的迁移极易导致疾病的流行;四是居住环境恶劣引起发病,年老体弱、儿童和慢性病患者更易患病[6]。

(4)转化为地质事件。山洪往往引起山体滑坡。山洪不同于一般的洪水,它流速快,历时短,冲刷力极强,破坏力大,水势陡涨陡落,会形成暴雨—山洪—泥石流—滑坡、崩塌山地灾害链。山洪灾害对其活动范围内的人员、建筑、工业、农业、交通、通信、电力、水利设施等均会造成直接的破坏。2012年彭水县暴雨洪涝灾害引发了多起地质灾害,诱发较大滑坡近12处,次生灾害增多。

(5)转化为社会治安事件。洪水灾害对社会影响的一个方面是人口的流动(逃荒),造成社会的动荡。历史上严重的洪涝灾害对人口伤亡、经济破坏惨烈程度难以想象。大的水灾对生产生活造成的破坏在短时间内难以恢复,逃亡现象往往持续若干年,给多个地区都会带来一系列的治安问题。

2.洪涝灾害的蔓延机理

洪涝灾害事件的蔓延是指洪涝灾害转化为疫情事件,疫情事件有可能蔓延为其他疫情。过去病畜尸体以及排泄物中带有大量菌体,通过污染的土壤和水源传播多种疫病,极有可能形成长久的疫源地,随着水土流动,原来地下层的疫源暴露在土表,成为新的传染源。

3.洪涝灾害的衍生机理

洪涝灾害事件的衍生是指应对洪灾的措施导致了其他类型突发事件的发生。在抗洪救灾过程中可能衍生的事件有应对网络舆情事件导致矛盾更加激化,救灾不力导致民怨高涨,救灾过度劳累牺牲,参与救援或过度关注灾难都会产生心理问题,救灾防疫过度造成二次污染等。

4.洪涝灾害的耦合机理

洪涝灾害事件的耦合机理是指洪涝灾害与其他因素互相作用和影响,最后导致洪涝灾害更加严重。例如,洪涝灾害遇到特殊的地质地貌背景、异常的气候条件、政治敏感事件等都会引发灾害。

四、洪涝灾害的应对策略

根据前面的机理分析,针对洪涝灾害事件发生、发展、演化三个阶段提出了有效应对策略。防范洪涝灾害的发生主要是消除或减少一些可避免影响因子;在洪涝灾害的发展阶段主要是通过推动人工影响天气能力建设来降低洪涝灾害的烈度,并通过洪水资源化这一措施降低洪水面积的扩展;在演化阶段针对洪涝灾害演化成的灾害事件一一提出应对策略。

(一)防范洪涝灾害发生的策略

对于人为有过行为因素来说,一方面可以通过制定更为严格的运行管理制度,增强法制和监管力度;另一方面加大宣传与法制建设,提高环保意识和公民素质,大力宣传生态环境的重要性,积极倡导对环境和河流的保护,严惩对滩涂和山坡私自开发的个人以及企业。

对于设施因素,可以通过科学技术的进步来改善技术与装备,改善气候监测系统提高其科学性,加强对洪涝灾害出现的频率和强度的评估,对于洪涝灾害的频率或强度增加的地区要及时加高加固防洪设施。

(二)洪涝灾害发展阶段的应对策略

1.推动人工影响天气能力建设

利用人工影响天气技术不仅可以增加局部地区的降水,还可以用于抑制云和降水的发展或减少目标区降水,改变降水分布,从而改善特定地区的天气以满足实际需要[7]。利用自动气象站雨量监测系统、雷达云和降水探测系统以及卫星资料反馈的云特征等作为参量,提升人工影响天气作业,通过改变云的微结构,使降水天气发生改变,以达到降低洪涝灾害风险的目的。

2.洪水资源化

洪水资源化是指在不成灾的情况下,尽量利用水保工程、水库、拦河闸坝、自然洼地、人工湖泊等蓄水工程拦蓄洪水,以延长洪水在河道、蓄滞洪区等的滞留时间,改善人类居住环境,最大可能补充地下水等[8]。洪水资源化现在是一个比较受关注的话题,利用蓄水工程拦蓄洪水,既可以防止洪水面积的扩大,起到防洪的作用,又可以起到水资源循环利用、补给地下水的作用。在全国范围内,多雨的夏季常出现一边干旱一边水涝的现象,开发利用洪水资源,可以把生活和防洪减灾有效地结合起来,进一步促进人水的和谐发展。

(三)洪涝灾害演化阶段的应对策略

1.洪涝灾害事件的转化应对策略

(1)转化为经济损失事件。洪涝灾害事件对国民经济许多部门都有影响,对经济破坏的惨重程度难以估计,而且大的水灾造成的破坏在短时间内难以恢复,经济损失会持续很多年,间接损失更是难以估量。降低洪涝灾害的经济损失可以运用工程措施和非工程措施相结合的思路。工程措施包括改善河道的防洪设施、提高城市排水系统的防涝等级、保证山坡的绿化面积等;非工程措施是指充分利用现代信息技术如GIS、GPS和RS等进行洪涝灾害风险管理,大大提高洪涝灾害风险区划的精度,以减少洪涝灾害的经济损失。

(2)转化为舆情事件。洪涝灾害事件发生之后,不可避免会引起民众的关注与议论,但可以通过一定的措施控制和降低民众舆情程度。对于洪涝灾害事件引发的舆情,如果采取沉默不言或者封锁消息的策略,则民众知情后会引起更大的舆情,对舆情控制更加不利;如果采取信息公开完全放任民众议论的策略,则可能会谣言四起,增加公众的恐慌和愤怒情绪。因此,洪涝灾害事件引发舆情的控制应采取一定力度的控制和信息公开的策略。

(3)转化为疫情事件。重大动物疫情突发事件的高度不确定性所带来的风险更为复杂和可怕。在动物疫情突发时,政府及相关部门可以利用行政权力快速收集动物疫情相关信息,并根据期望效用理论及动物疫病专业知识对风险的不确定性进行识别、认知、判断以及做出相关决策[9]。政府相关部门应及时将疫情风险的内容及可能性等信息有效准确地传递给灾民等利益相关个体。与此同时,疫情管理部门应做好灾区的消毒工作,对遇难者尸体或动物尸体及时进行掩埋和处理。

(4)转化为地质事件。为了预防山洪引起山体滑坡和泥石流等次生灾害,首先要保障山坡的植被覆盖率,禁止不规范采掘矿石资源以及其他破坏土质环境的活动。在坡度较陡或者是滑坡泥石流多发的山坡打造抗滑桩,而且要依据山坡的特点设计抗滑桩的具体形式,因地制宜,同时要重视山体的地下排水系统[10]。

(5)转化为社会治安事件。灾民的流移是洪涝灾害对社会影响的一个重要方面。要尽快消除洪涝灾害对被淹没地区的影响,等洪水退去后快速恢复灾民的基本生活,确保灾民不逃荒。被淹地区实在无法恢复,政府应高度重视,将灾民安置到别的安全地区开始新的生活,避免灾民的流移引起更多的社会问题。

2.洪涝灾害蔓延的应对策略

首先应重视对动物针对性的免疫,合理增加疫苗的免疫频次和质量,规定适当的免疫时间。其次应重视加强饲养环境的改善,分别从环境和动物的消毒、免疫和治疗三方面控制传染源、传播途径和易感动物三个环节。控制动物多发疫病从传染源、传播途径和易感动物着手,从检疫、隔离和封锁等方面采取“养、防、检、治”综合性措施。

3.洪涝灾害衍生的应对策略

对于舆情应对不利的衍生事件,则需要采取恰当的舆情控制策略来避免。救灾不力导致民怨高涨,抗震救灾过度劳累牺牲的问题,抗洪救灾资源不足,可以请求国际援助。

对于因参与洪涝灾害救援或过度关注洪涝灾难而产生的心理问题,可以通过放松技术、心理宣泄、心理支持和陪护、严重事件晤谈等措施减少心理危机和心理创伤,促使个体或群体从危机和创伤事件中恢复过来[11]。

灾区不是疫区,对防疫需要理性对待,不能盲目恐慌,否则会因为防疫过度造成二次污染。可以对安置点、医疗点等重点区域开展消杀工作,对于遇难者遗体的处理,也要在固定地点进行专业处理。

4.洪涝灾害耦合的应对策略

对于洪涝灾害事件与人类无法控制的自然灾害的耦合,人们不能通过解耦等方式来避免耦合,只能采取措施去应对耦合之后的局面。而对于洪涝灾害事件与人类可以控制因素的耦合,人类可以通过消除耦合因素的方式,来避免洪涝灾害事件耦合所带来的更大的灾难。

五、结语

洪涝灾害一旦发生,将会产生严重后果。因此,洪涝灾害的防范工作尤其重要,一旦发生洪涝灾害,必须在最短的时间内做出正确的应急响应。引发洪涝的影响因子很多,应通过法制、管理与技术手段,消除或减少可避免的影响因子。但因人类现有能力所限,总是存在人类无法控制的风险,因此,现阶段人类还无法完全阻止洪涝的发生。对洪涝灾害的监测不仅仅限于应对过程中,还应进行更长时间的监测。总之,洪涝灾害的预防与应急处置,需要充分考虑到其各种影响因素以及发生、发展和演化可能会出现的问题,以此为基础设计应急预案以及进行应急响应,以降低事件的影响与损失。

参考文献:

[1]张永领.防灾减灾管理[M].湘潭:湘潭大学出版社,2014:19-25.

[2]陈安,陈宁,倪慧荟.现代应急管理理论与方法[M].北京:北京科学出版社,2009:50-51.

[3]迟菲,陈安.海上溢油事件机理分析及应对策略的研究[J].自然灾害学报(增刊),2011(S):43-51.

[4]马国斌,李京,蒋卫国.基于气象预测数据的中国洪涝灾害危险性评估与预警研[J].灾害学,2011(3):8-12.

[5]徐伟.城市洪水灾害的模拟及风险管理对策的研究——以淮南市为例[D].天津:南开大学,2010.

[6]中国疾病预防中心.全国自然灾害卫生应急工作指南[EB/OL].(2012-05-14)[2015-02-25].http://www.chinacdc.cn/jkzt/tfggwssj/zzfb/yskzjzjszn/201205/t20120514_60771.htm.

[7]李宏宇,马建立,马永林.北京2008年奥运会开幕日云、降水特征及人工影响天气作业分析[J].气候与环境研究,2011(2):175-187.

[8]任清泉.上海市水文气象灾害风险特征分析及管理范式研究[D].上海:上海师范大学,2007.

[9]闫振宇.基于风险沟通的重大动物疫情应急管理完善研究[D].武汉:华中农业大学,2012.

[10] 王恭先.滑坡防治中的关键技术及其处理方法[J].岩石力学与工程学报,2005(21):3818-3827.

[11] 郭薇.心理危机干预概论[M].成都:四川科学技术出版社,2007:57-62.

[责任编辑位雪燕]

Mechanism of Floods and Corresponding Strategies

HE Shanfeng1,2,GAO Xiuhua1

(1.EmergencyManagementSchool,HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454000,Henan,China; 2.SafetyandEmergencyManagementResearchCenter,HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454000,Henan,China)

Abstract:With Mechanism analysis, the types and phases of floods are classified and described, the causes of floods are studied from the perspective of impact factor, features of each phase of floods and their development pattern(conversion, spread, derivation and coupling) are analyzed, and at last, strategies of preventing floods and mitigation at different phase are put forward.

Key words:floods; mechanism analysis; emergency management

DOI:10.16698/j.hpu(social.sciences).1673-9779.2016.02.009

收稿日期:2016-03-09

基金项目:国家自然科学基金资助项目(71203057,71103058,41101460);河南省高校科技创新人才支持计划(人文社科类项目);河南省高等学校哲学社会科学研究优秀学者资助项目(2016-YXXZ-07);河南理工大学青年骨干教师基金资助项目(649256)。

作者简介:贺山峰(1980—),男,山东日照人,博士,副教授,主要从事环境演变与灾害风险研究。 E-mail:heshanfeng@163.com

中图分类号:X43

文献标识码:A

文章编号:1673-9779(2016)02-0187-06

贺山峰,高秀华.洪涝灾害成灾机理分析及应对策略研究[J].2016,17(2):187-192.