氆氇藏袍结构的形制与节俭计算

陈 果, 刘瑞璞

(北京服装学院 服装艺术与工程学院, 北京 100029)

氆氇藏袍结构的形制与节俭计算

陈 果, 刘瑞璞

(北京服装学院 服装艺术与工程学院, 北京 100029)

为继承和弘扬藏族服饰文化,并提供结构研究上可靠的实证考据,以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏氆氇镶虎皮饰边藏袍标本为研究对象,采用标本与文献二重考证和比较学研究方法,对标本主结构、缘饰结构和贴边结构进行数据采集、测绘和结构图复原,确立了氆氇藏袍“三开身连袖十字型平面结构”和独特“摆片插角互补”结构形制与中华传统服饰“十字型平面结构”具有一脉相承的结构系统。经过对标本结构的数据分析与实验,得出氆氇藏袍结构的多功能性,在布幅决定结构原则指导下体现出节俭计算的机制。

氆氇藏袍; 结构形制; 节俭计算; 多功能性

氆氇藏袍是传统藏族袍服的标志类型,康巴氆氇藏袍又是这种标志类型的代表,研究其结构对认识整个藏袍结构系统具有指标意义。北京服装学院民族服饰博物馆馆藏的四川省甘孜藏族自治州石渠县的氆氇镶虎皮饰边藏袍是典型的康巴氆氇藏袍,根据样本质地、做工和装饰风格等因素鉴定其为20世纪初石渠地区的典型藏族男子袍服。氆氇面料为绛红色斜纹毛织物,领缘、袖缘和摆缘镶有虎皮和织锦条边饰,无里布,仅领子、下摆和大襟内侧边缘附有贴边。

对藏族特有羊毛制品氆氇面料的相关研究[1-3]主要涉及面料性能、制作、分类和使用等方面。针对藏袍结构的研究成果就文献所及尚处空白,特别缺少其结构实验的数据考证,没有形成藏袍结构形制的权威理论。为此,本文以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏氆氇镶虎皮饰边藏袍标本为研究对象,对康巴氆氇藏袍标本进行了全息的数据采集、测绘、结构图复原和排料实验,通过结构图数据和形制因素系统研究表明,氆氇藏袍结构不仅与中华传统服饰“十字型平面结构”同构同形,在民族特异性上表现为“布幅决定结构节俭计算”的朴素思想和民族智慧,这一发现对于研究康巴藏族袍服形制以及认识藏袍的文化特质具有重要意义。

1 氆氇藏袍结构测绘与复原

1.1 主结构测绘与复原

标本的主结构包括交领、衣身和袖子3个部分。根据纱向可以判断交领结构为直领,领宽为氆氇的半个幅宽,后中有断缝。衣身以中心线为准,前后相连左右片各是一个完整氆氇布幅,在前中缝接偏襟。2个侧片前后均连裁并和里襟构成三处插角结构。袖子无肩缝,左右袖由4部分组成,其中肩袖3个部分均为整幅氆氇幅宽,左右袖口均为半个氆氇幅宽,这意味着标本形成的所有结构线几乎都是由氆氇幅宽决定的。图1示出藏袍标本的外观图。

图1 氆氇镶虎皮饰边藏袍标本的外观图Fig.1 Pictures and outline drawing of Tibetan Pulu robe edged with tiger skin. (a) Front; (b) Back; (c) Under fly

标本主结构的测量数据见表1。综合分析测绘数据,氆氇衣片的最大宽度为28 cm,由此可以基本确定氆氇布幅约28 cm。图2示出主结构的测绘与复原信息。

单位:cm。图2 氆氇镶虎皮饰边藏袍主结构测绘与复原Fig.2 Structural survey and draw of Tibetan Pulu robe edged with tiger skin. (a)Structure of top fly, sleeve, back and collar; (b) Structure of under fly

表1 氆氇藏袍标本主结构测量数据Tab.1 Important structure data of Pulu Tibetan robe

1.2 缘饰结构测绘与复原

标本虎皮饰边最宽不超过20 cm。饰边结构的重要测量数据见表2。袖缘饰边围成1圈时有重叠量,为4.7 cm。后片摆缘的虎皮有明显的2个圆洞,判断为虎头眼睛部位,放在后片不容易看到的位置而保持前片虎皮的完整性。虎皮总面积为8 242.31 cm2,这足以需要1只成年虎皮张才能裁制,且依据皮张面积确定缘饰的宽度和形制的算法暗含着一种物尽其用的节俭美学。虎皮的周围由内向外分别为2.6、2.4、2 cm宽的蓝、红、黄色织锦缎条镶嵌,并有直径为0.5 cm的绿色圆线滚边。如此宽大且繁复的缘饰一方面可以覆盖摆缘处的衣身接缝,另一方面可以遮避细小三角插片的显露。根据缘饰裁片的分布情况看,基本上采用前整后散、明整暗散的布局算法。

表2 氆氇藏袍标本饰边结构测量数据Tab.2 Important edging structure data of Tibetan Pulu robe

1.3 贴边结构测绘与复原

氆氇藏袍样本领子、袖缘和摆缘内侧缝缀了“五福捧寿”团纹和“寿”字纹蓝色织锦,均为45°斜裁。领子贴边共有5块,其中只有1块为完整的四边形,而另外2块分别与三角形拼片组合在一起,共同构成拼片结构,靠近领端的三角形拼片三边分别为9.5、7、5 cm,而另外一个更小的三角形拼片边长为3.5、3.6、5.6 cm;左袖贴边为一整片,右袖贴边分为2块且拼缝在后片的位置,同样符合前整后散的原则;摆缘贴边分为4块,拼片大小不一,其中最小拼片的内边长只有3.5 cm,而最大拼片的外边长为117 cm,可见拼接不是有意为之,而是依据现有边角余料,需要计算的是在重要部位尽量减少拼接线。由于在衣服内侧贴边拼接明显,尤其从领子贴边最小拼片的细小程度可以看出是通过精心计算的。

2 布幅决定结构的形态分析

2.1 藏袍结构的基本形制

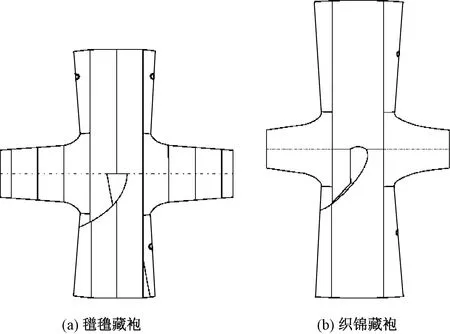

从标本主结构测绘数据分析,可以确定它是典型的藏族袍服“三开身连袖十字型平面结构”,即衣身、侧摆和袖子。然而氆氇藏袍中在这种结构形制之外的接缝完全是因氆氇幅宽较窄所致,因此,形成了氆氇藏袍独特的结构形式而仍然是布幅决定结构的结果。普通面料的藏袍与氆氇藏袍不同,衣身居中的布幅是完整的,这是因为普通织锦面料幅面较宽,可实现前后中无破缝且袖子亦取幅宽(横排)得到一整片为理想布局,前后侧摆共用一个布幅,因而成为藏袍典型的“三开身连袖十字型平面结构”,如图3中氆氇藏袍和织锦藏袍2种典型藏袍的“三开身连袖十字型平面结构”。而氆氇幅宽几乎小1倍,最节俭的方法就是全部采用三开身直排,这就出现了“二拼一”的巧妙计算。这可以说是包括氆氇在内布幅决定结构形制的藏袍基本形态。藏袍之所以使用居中三开身平面结构,一个最重要的目的就是由氏族社会、高寒环境和物质极度贫乏带来的“物尽其用”的朴素生态意识,因此,藏袍既要御寒又是携具,也可作为铺盖物。先于普通藏袍的氆氇藏袍更突出地表现出这种特质,其结构布局和算法都是由于氆氇较窄的布幅而产生的。

图3 藏袍典型“三开身连袖十字型平面结构”Fig.3 Typical Tibetan robe structure ″three parts with sleeve connected cross plane structure″. (a) Tibetan Pulu robe; (b)Brocade Tibetan robe

2.2 藏袍结构的计算与物尽其用

上千年的藏袍要选择便于起居、行旅和扎营的服装形制,形成了结构肥大,易穿易脱的多功能性特点。 从该氆氇藏袍标本数据采集中得到证实:通袖长247.1 cm,而成年男性的臂长(手指尖间距离)一般在170~180 cm之间,多出近70 cm,可见藏族服饰的袖长远远超出了人体本身的尺寸,这与他们独特的生活方式有关,在劳作时方便穿脱衣袖,在夜晚足够长的袖子还可以临时搭盖起到保暖御寒的作用。普通外套的袖口仅为35 cm左右,藏袍袖口之所以大到50 cm,其作用也是为增加铺盖物的面积。标本的衣长约为130 cm,而通常情况下男子及膝外套的长度仅为110 cm左右,藏袍多出的20 cm左右的量正是基于他们游牧生活以袍作为携具的反映,通常藏族男士将袍底提至膝盖,再用腰带(或袖子)扎紧,多余的量在腰以上形成一个大的行囊,牧民出行时带的食物甚至是1岁左右的婴儿直接放在袍囊里,这样就可以腾出双手去放牧劳作,从而弥补藏袍没有口袋的缺陷。超长大襟领的结构既是中华传统服饰衽式文化的活化石,又是提升铺盖功能的有效方法。大襟都会有宽大的饰边,延至侧缝外张的造型和宽大的底摆除了增大活动量,更重要的是增大了铺盖物面积。到了晚上气温下降时,长袍摊开即是一床厚实的铺盖,藏袍始终保持居中完整布幅的衣身结构正是这个功能的有力诠释。

这种多功能藏袍并不缺少舒适,关键是当舒适与节俭发生矛盾时,一定首先选择节俭,或者在节俭的前提下求得舒适。只有28 cm幅宽的氆氇藏袍,几乎是零消耗的布局计算而催生了这种藏袍的特殊接缝工艺。藏袍的保暖性是容易理解的,但对于“舒适性”的追求通常被认为是高度文明社会的行为,而在氆氇藏袍标本结构形态的研究中却有所发现。这种舒适工艺正是基于一个完整布幅才有的锁织布边触发的“拼接技术”,当藏袍作为铺盖物时变得舒适。这对一个带有氏族文化背景的“舒适文明”是不可思议的,即使在现代设计中也是存有理性智慧的。采用羊毛织成的厚重氆氇面料,可以抵御高寒的自然气候。然而手工氆氇的幅宽很窄,但藏袍又需要做得宽大,这就需要2幅拼成1幅居中,基于铺盖物的功能性考虑,如果布幅足够大,藏袍是绝不会在前后中破缝的。标本衣身的前后衣片都保证了居中氆氇面料的完整性,从拼接处的布边可以看出用到了氆氇的最大幅宽值,这种“居中完整结构”在藏袍履行其铺盖功能时大大增加了铺盖的舒适性,但需要布边与布边之间采用手工对接缝制,而布边的锁织特点使拼接工艺变得容易而有效,增加了藏袍铺盖的平整性而舒适。如果是非布边,就必须采用搭接缝制产生的厚接缝会造成不适的铺盖感受。

由此可见,隐藏在氆氇藏袍“三开身连袖十字型平面结构”形态之下,无论是作为衣服、行囊还是铺盖物这种“物尽其用”的形制,以及拼接工艺对舒适的追求,都源于对布幅整裁整用的节俭计算。

2.3 藏袍布幅决定结构的实据

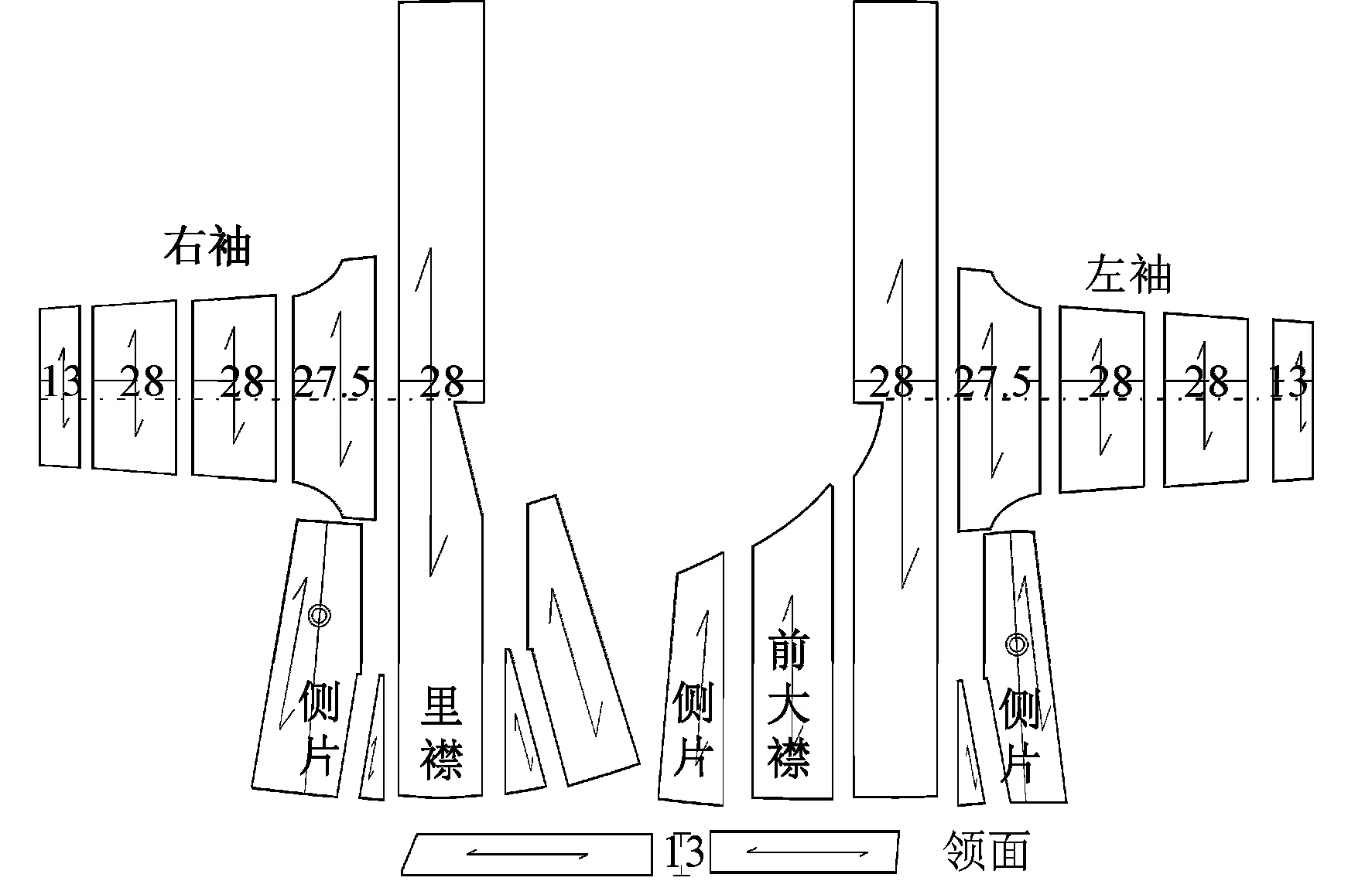

氆氇的名称,皆华夷各方语所命[4]。其属藏语英译,是藏族人民手工生产的一种传统羊毛制品[5],为斜纹结构[6]。最初氆氇更多的适用铺盖物、帮典、携具,作为袍服面料只是其中一种目的,因此,氆氇幅宽窄更具有通用性,这个传统一直沿用到今天。在氆氇藏袍样本中,每个衣片缝合成藏袍时布边之间多采用对接方式,因此,根据标本中相邻2个布边对接产生的破缝判断氆氇幅宽是可靠的。经过测量得到的主结构各个衣片、袖片、领片宽度数据,所有布边破缝之间的最大宽度为28 cm,且凡是同为2个布边进行缝合时均采用无重叠的对接拼合方法,而涉及到有重叠的搭接缝均是非布边拼合,且一定是非主体的结构如袖口。2个袖口裁片和2个领面裁片的宽度加上缝份后均约为半个氆氇幅宽,因此,断缝结构的设计也是依附于布幅而定,图4示出主结构分解图中各片氆氇幅宽的使用情况。

单位:cm。图4 主结构分解图(含缝份)与氆氇幅宽的使用情况Fig.4 Structural breakdown drawing (with seam allowance) and usage of Pulu width

宽大的阔摆既然是基于保暖性和铺盖物功能的考虑,那么下摆三处三角形插片独特结构的出现就不偶然,因为窄幅的氆氇面料并不能在没有插角的帮助下既满足增大阔摆需要又使得围度在现有面料的使用情况下达到最大值,所以三角形插片结构也是布幅限制的结果。

以此标本氆氇面料为幅宽不超过28 cm的条件,这一方面利用布边拼接使得藏袍的表面平整,作为铺盖时更加舒适;另一方面也印证了“布幅决定结构形态”这种中华传统服装的共同基因在藏族服饰中的体现。值得研究的是,这种基于节俭的巧妙计算,更具有思辨、逻辑、含蓄的藏族智慧。

3 排料实验的节俭计算

3.1 摆片插角互补的排料复原实验

在典型藏袍结构研究中,“摆片插角互补”现象可以说是具有标志性的,只是在氆氇藏袍中布局的计算更加精准,这与氆氇和其他藏袍面料相比幅宽很窄有关,氆氇幅宽一般在25~30 cm之间[7]。这对氆氇藏袍宽大下摆的设计考验着藏族先民的智慧。

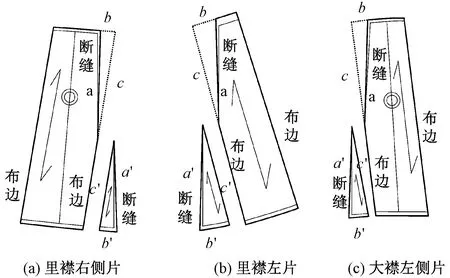

标本下摆两侧和里襟有3处“摆片插角”,两侧插角前后连裁和里襟插角平行连接的部位同为布边,说明它们都是由一个氆氇幅宽完成,也适合采用对接缝工艺,插角的加入是因为氆氇幅宽的限制,重要的是插角设计巧妙地利用斜裁“摆片插角互补”的计算方法。结合三处插角和摆片结构宽度实验,最终它们刚好可以拼成一个氆氇的幅宽,排料复原实验也确凿地证明了这一点。

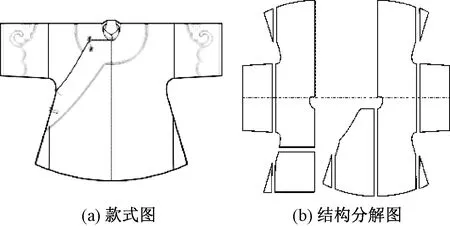

标本氆氇的幅宽约为28 cm,宽大的藏袍十字型平面结构通袖之间整整用了9个幅宽的氆氇面料,唯有下摆出现斜裁而采用插角结构,这种形制在古典女装汉袍服中也普遍运用,且它们都是在“十字型整一性平面体结构”[8]的环境下实现的,不同的是,汉服的插角部分多用衣身面料的边角余料且只能用在外侧[9],如图5示出的汉族袍服的插角摆结构。氆氇藏袍是在一个整幅氆氇通过斜裁“摆片插角互补”的方法实现零消耗,且插角用在隐蔽的内侧。看来这种节俭的计算并不缺少美,甚至比汉民族更加强烈。

图5 汉族袍服插角摆结构Fig.5 Inserted piece structure in hem of Han robe.(a)Outline drawing; (b) Structural breakdown drawing

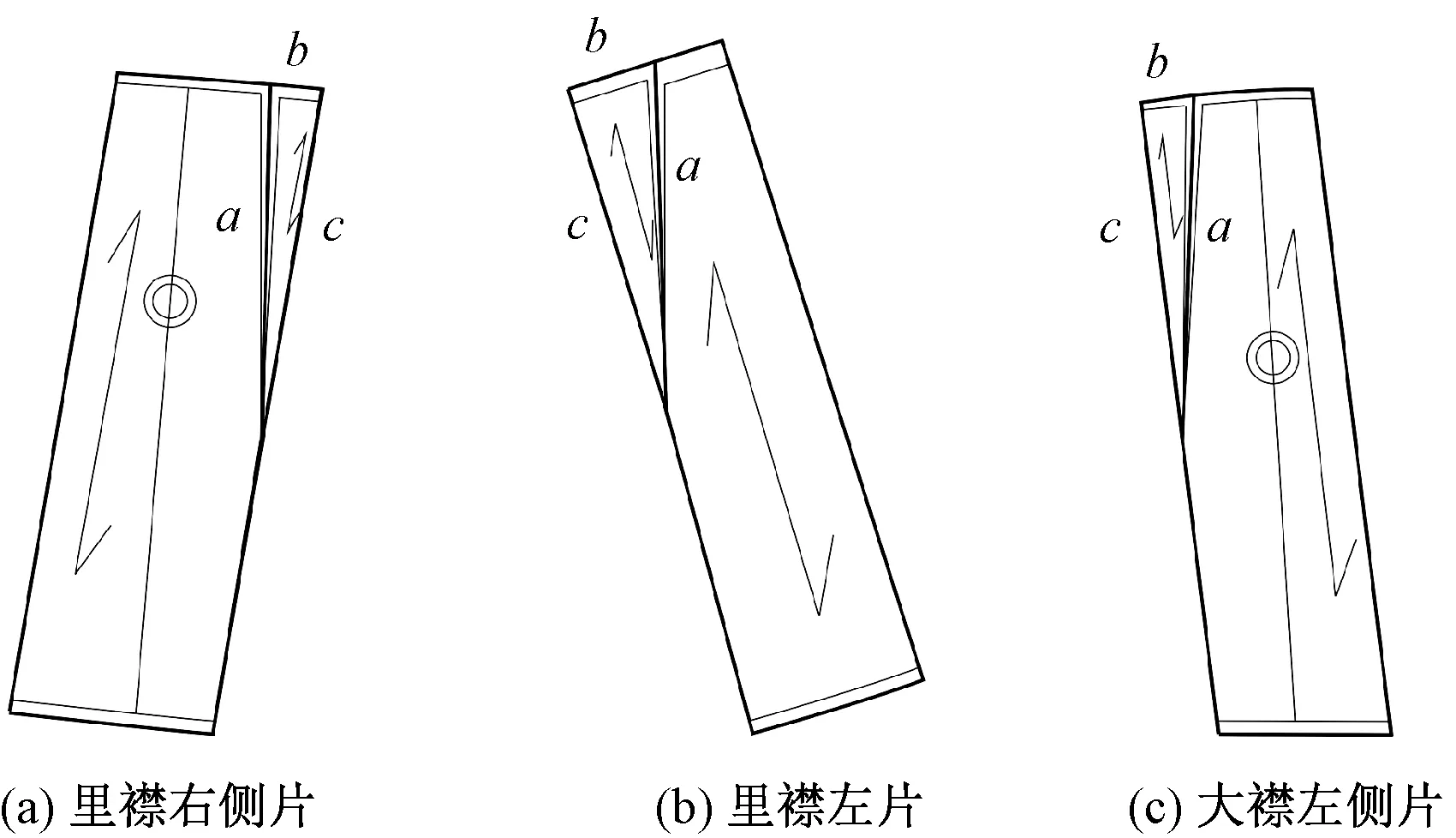

通过它的裁剪流程来体验这种藏族先民节俭的计算方法:选取标本主结构分解图中“摆片”6个部分为实验对象,分别为3个插角和相邻的摆片。由于3个摆片左右平行的两边均为布边,说明它们的宽度都是一个整幅,延长较短的布边线b直至与上方线的延长线c相交于一点,2条延长线b、c均用虚线表示。此时,3个摆片缺失的三角形状与它相邻的插角形状相吻合,理由是,通过测试标本,摆角的一条边为裁剪线,另一条边为布边,而且每个插角的裁剪线和对应摆片的裁剪线尺寸一致,即a=a',b=b',c=c'。将3个插角分别按照3个相等的边补到摆片中,发现插角的纱向和摆片的纱向完全一致,这就实现了插角布边与摆片布边拼接使制成摆片平整与主体结构一致。实验结果表明,可以判断3个插角结构原本是各自摆片的一部分,为了达到肥身阔摆的效果而将竖直的3幅氆氇面料同时进行外展方向的倾斜,造成唯下摆才有的“活络造型”,这种设计计算即便是在今天的高级时装上也难觅此举。图6、7示出“摆片插角互补”排料复原实验结果。

图6 “摆片插角互补”排料复原前结果Fig.6 ″Complementary hem piece and inserted triangle piece″ before fabric placement. (a)Under fly right side piece; (b)Under fly left piece; (c)Top fly left side piece

图7 “摆片插角互补”排料复原后结果Fig.7 ″Complementary hem piece and inserted triangle piece″ after fabric placement. (a) Under fly right side piece; (b) Under fly left piece; (c) Fop fly left side piece

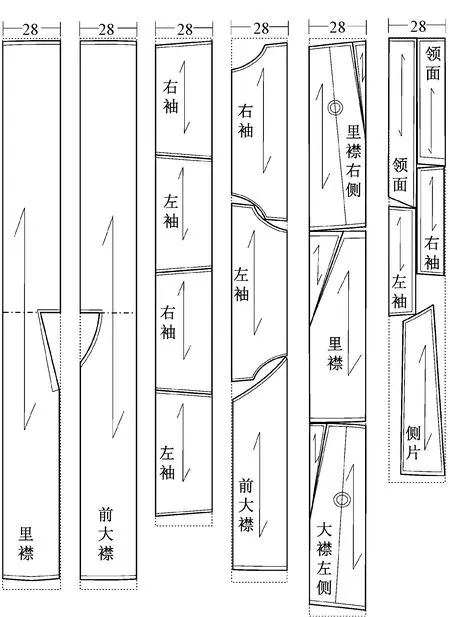

3.2 主结构的排料复原实验

标本主结构衣身2片、领子2片、左右袖共4片,大襟2片,里襟2片(包括里襟三角插片和摆),左侧2片(三角插片和摆),右侧2片(三角插片和摆),共20片。氆氇的原料是未经处理的生毛,因而成品氆氇厚重且布边明显,因标本无衬里可以直观判断各部分裁片布边的缝形状况。所有没有缝份,采用直接拼缝工艺的均为布边,根据标本结构测绘与复原结果可以判断左右4片、衣身2片和大襟1片共9片均为整幅氆氇,其余为单布边氆氇,幅宽均为28 cm左右。为了最大程度地利用面料,寻求布幅的完整性成为既定条件,因此,“裁剪”成为氆氇藏袍最为奢侈的手段。标本衣身2片各自单独裁剪;左右袖中间的2块交错裁剪,彼此上下切线刚好吻合;左右肩袖2片与大襟中片边缘线斜度吻合套料在一起;3个摆片插角拼合裁剪;2片领面、左右袖口2片与大襟侧片利用1个布幅一起裁剪,由于大襟侧片边线纱向与右侧缝线方向一致,所以直接居中裁剪,刚好其四边都不为布边,与实际标本特征相吻合。排料模拟实验结果与标本所有衣片边缘是否为布边一一对应,证实了实验的合理性与还原的真实性。根据排料复原实验的结果计算,共消耗氆氇面料长度为1 489.6 cm,与西藏民主改革前的400 cm[10]要长很多,可见在藏袍的长度和宽度上都有很大程度的增加。尽管如此,氆氇藏袍裁剪的面料使用率却依然高达96.7%,见图8排料实验结果。

单位:cm。图8 氆氇镶虎皮饰边藏袍的排料复原模拟Fig.8 Fabric placement recovery of Tibetan Pulu robe edged with tiger skin

最重要的是,以尽量保持布幅完整性为前提这种“人以物为尺度”的低碳理念,刚好颠覆了现代人“物以人为尺度”的高碳理念。从氆氇藏袍用料观念的数据看,民族文化遗产的研究不仅是精神上的还有物质上的,这对现代设计观念的理性思考具有深刻的范本作用。

4 结 论

氆氇藏袍基于节俭计算所形成的“三开身连袖十字型平面结构”不仅是藏民族的特异性多功能选择的结果,客观上它与中华传统服饰“敬物尚俭”理念的“十字型平面结构”不谋而合,在文化上表现出中华民族服饰文化一统多元的结构实据。

1)氆氇藏袍同时作为衣服、行囊和铺盖物的多功能决定了它的宽袍大袖和“三开身连袖十字型平面结构”基本形态,表现为“布幅决定结构”,与汉服传统“敬物尚俭”的“十字型平面结构”有异曲同工之妙。氆氇衣片之间的无重叠对接缝工艺是铺盖物功能的舒适性表达。这种藏族传统“自然宗教文化”的多功能性更需节俭计算,而中原富足农业文明的“敬物尚俭”来源于宗族礼教的传统。

2)标本的氆氇幅宽为28 cm,其窄幅特性使得藏袍出现了三开身结构线之外的多缝拼接,并且为插角结构的精妙计算提供了可能,事实上这正是最大限度利用布幅催生的节俭智慧,但是仍然保持着传统中华服饰“十字型平面结构”的共同基因。甚至可认为,藏袍结构计算的“物尽其用”和交领形制承载着中华民族服饰多功能生态的“活化石”。因为“交领”一直以来是中华传统服饰结构的典型形制,在清末消失了,“十字型平面结构”也在民国末年被“立体结构”取代了(改良旗袍),而这一切在现代的藏袍结构中却始终保持。

3)受布幅限制,插角与相邻侧片巧妙的“摆片插角互补”布局计算,表现出“人以物为尺度”的自然有灵观,因此,产生精妙计算一定有一种外力作用。虽然这种关系不能直接从标本数据上联系起来,但一个客观事实是,藏族与汉族传统封建礼制不同,他们全民信仰藏传佛教,追求不是以人为尺度的自然有灵观,所以保持氆氇的原生态既是对物的敬畏也是对神的敬畏,否则不可能创造出超越时空的方法,因此,代表藏族古老服饰的氆氇藏袍结构这种基于节俭的计算体现了万物皆灵观的原始思想。

[1] 廖虹雁. 藏氆氇织物的热湿传递性能及测试方法的比较研究[D].上海:东华大学, 2010:14-19. LIAO Hongyan. The comparative study of heat transfer performance and test methods for Tibetan Pulu fabric [D].Shanghai: Donghua University, 2010:14-19.

[2] 郭晓芳, 王云仪, 李俊. 藏氆氇织物服用性能的测试与评价[J].东华大学学报, 2012, 38(2): 196-202. GUO Xiaofang, WANG Yunyi, LI Jun. The test and evaluation of wearability fot the Tibetan Pulu fabric [J].Journal of Donghua University, 2012, 38(2): 196-202.

[3] 周凤兰.略述藏族服饰的独特材料-氆氇[C]// 杨源,何星亮. 民族服饰与文化遗产研究-中国民族学学会2004年年会论文集. 昆明: 云南大学出版社, 2005: 273-277. ZHOU Fenglan. Outline of Tibetan unique materials: Pulu [C]//YANG Yuan, HE Xingliang. National Costumes and Cultural Heritage Research: 2004 Annual Meeting of the Chinese Ethnology Society Proceedings. Kunming: Yunnan University Press, 2005: 273-277.

[4] 宋应星. 天工开物译注[M]. 潘吉星,译. 上海:上海古籍出版社, 2008:115-116. SONG Yingxing. Exploitation of Products from the Nature[M]. PAN Jixing, Translating. Shanghai: Shanghai Ancient Book Press, 2008:115-116.

[5] 辞海编辑委员会. 辞海:缩印本[M]. 上海:上海辞书出版社,1989:1643. Word-Ocean Editorial Board. Word-Ocean: Compact Edition[M]. Shanghai: Shanghai Lexicographical Publishing House,1989:1643.

[6] 李玉琴. 藏族服饰文化研究[M]. 北京:人民出版社, 2010:47. LI Yuqin. Study of Tibetan Costume Culture[M]. Beijing: People′s Publishing House, 2010:47.

[7] 邵星. 西藏的氆氇[J].西藏民俗, 2002(3): 30. SHAO Xing. Tibetan Pulu [J].Tibetan Folk, 2002(3): 30.

[8] 刘瑞璞, 邵新艳, 马玲,等. 古典华服结构研究:清末民初典型袍服结构考据[M]. 北京:光明日报出版社, 2009:77. LIU Ruipu, SHAO Xinyan, MA Ling, et al. Study of Classical Chinese Costume-structural Textual Research of Typical Robe in Late Qing Dynasty and the Early Republic of China[M]. Beijing: Guangming Daily Press, 2009:77.

[9] 刘瑞璞, 陈静洁. 中华民族服饰结构图考:汉族编[M]. 北京:中国纺织出版社, 2013:132-134. LIU Ruipu, CHEN Jingjie. Structural Textual Research of Chinese Ethnic Costume (Han)[M]. Beijing: China Textile and Apparel Press, 2013:132-134.

[10] 扎嘎. 西藏民主改革前的山南地区农村手工业:氆氇与邦典[J].西藏研究, 1993(1):44. ZHA Ga. The rural handicrafts (Pulu and Apron) of Shannan before the democratic reform[J].Tibetan Studies, 1993(1):44.

Shape and calculation based on frugality in structure of Tibetan Pulu robe

CHEN Guo, LIU Ruipu

(CollegeofFashionArtandEngineering,BeijingInstituteofFashionTechnology,Beijing100029,China)

In order to inherit and carry forward the Tibetan costume culture and provide the reliable empirical textual research on the structure study, the Pulu Tibetan robe edged with tiger skin from the Ethnic Costume Museum of Beijing Institute of Fashion Technology was selected as the research object. The double textual research method(specimen and document) was used for data analysis. After data collection, mapping and structure recovery to the main structure, edging structure and facing structure of the specimen, it is discovered that ″three part body connect sleeve cross plane structure″ and the special ″complementary triangle insert and hem piece″ structure of the specimen have the same system of ″cross plane structure″ of Chinese traditional costume. Through the data analysis and experiment of the specimen structure, it is concluded that the multifunctionality of Tibetan Pulu robe shows the thrift calculation in the guide of ″fabric width decide the structure of robe″.

Tibetan Pulu robe; structure; thrift calculation; multifunctionality

10.13475/j.fzxb.20150402007

2015-04-15

2015-08-18

北京市学科建设项目(XKJY02150201)

陈果(1987—),女,博士生。主要研究方向为中国传统服饰文化的抢救与传承。刘瑞璞,通信作者,E-mail:violin2009@foxmail.com。

TS 941.77

A