制度变迁与经济增长:理论与经验证据

何雄浪 杨盈盈

一、引言

经济增长是实现人类福利,促进社会发展和政治稳定的前提,历来受到各国政府、学术界的重点关注。关于经济增长的源泉,传统的古典经济学和新古典经济学理论对此做出了巨大努力来进行诠释,而近些年来随着制度经济学的产生和发展,制度在经济增长中的作用与地位,越来越得到了国内外学者的广泛认可,统一前东西德发展的差异以及改革开放前后中国的巨变等都是鲜活的例子。细捋历史的线条,我们不难看到经济增长的轨道上烙刻着制度变迁的影子,经济增长中总是伴随着各项制度安排的变动。从现象到本质,制度变迁与经济增长之间是否真的存在必然的亲缘性,制度变迁以何种方式推动经济增长,这些都需要我们从理论上进行深刻的分析。

新古典经济增长理论和内生经济增长理论均将资本、劳动、技术当作经济体产出的决定性要素,并从数理模型的角度加以详细的分析,然而此二者均有一个明显的缺陷,即未考虑制度的作用,生硬地将制度当作外生给定的常量。但是实际上制度对经济增长的影响并非无足轻重,相反是深刻而长远的,例如,二战后由于历史原因朝鲜半岛南北两个国家产生了迥异的经济制度,由此导致资源、文化禀赋相似的两个国家走向了不同的经济发展道路[1],南北两个国家的经济发展表现出不同的特点。对制度变迁与经济增长关系进行较为深入的探讨发轫于1989年诺斯运用新制度经济学方法解释历史上不同国家和区域的经济增长机理的历史性洞见[2];1992年,世界银行首席经济学家Scully首次利用全球性数据展开了对制度与经济增长关系的实证分析[3],由此引发了又一波制度经济理论与实证分析的新浪潮。而为了使制度变迁与经济增长的理论分析与实证检验协调耦合,学者们相继进行了更为细致的尝试。这种尝试主要分为两类:一类是在新古典增长理论模型中纳入制度要素,如查尔斯·I·琼斯 (2002)在 《经济增长导论》里构造了一个包含制度的新古典增长理论模型,阐明了制度作为经济基础的构成对经济体产出的影响过程[4];另一类是将制度要素嵌插到内生经济增长模型中,如杨友才等 (2007)构建了包括制度、资本、劳动要素的内生经济增长模型,得出了制度能提高经济增长率、加快经济收敛速率的结论[5]。不容否认这两类模型将制度要素融入经济增长范式中较好地解释了“制度至上”的缘由,然而这种将制度当作与资本、劳动并驾齐驱的生产要素的做法却依然是值得商榷的。除此之外,其中一些理论模型没有给出制度的积累方程,严格意义上讲这样的理论模型不算经济增长模型,因此亟待从理论上做进一步的深入研究,客观分析制度与经济增长之间的实质关系。近年来新经济地理学发展迅猛,它修补了主流经济理论中的 “漏洞”,在不完全市场竞争、规模报酬递增的假设条件下,基于空间的视角对经济活动进行了较为贴近现实的理论诠释。新经济地理学强调了区域间的空间相互作用,认识到了交易成本分析的重要性。客观地讲,交易成本是制度经济学的范畴,是衡量制度优劣的重要内容[6],交易成本被广泛引入到新经济地理学理论中,但是新经济地理学理论却很少从理论上深入分析制度的空间作用。

基于上述状况,笔者在新经济地理学的分析框架下构造了一个同时包含资本、劳动和制度的经济增长理论模型,推导出制度变迁与经济增长率之间的关系,进而诠释经济增长的内在机理。在理论分析的基础上,从实证的角度,以市场分配资源程度、国有化程度和腐败程度作为制度变迁的代理变量,讨论这三者与我国区域经济增长的关系,并利用实证检验的结果提出了一些有针对性的政策建议。

二、模型的建立及分析

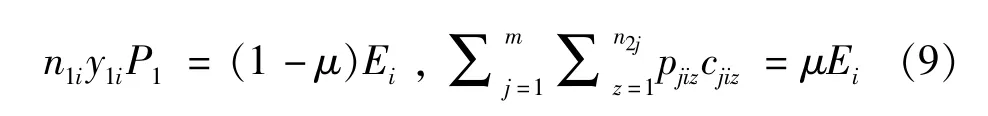

假设经济体中有m个区域,每个区域的经济体由两个生产部门组成,不妨称之为部门1与部门2。部门1的不同企业生产的产品相同,部门2不同企业生产的产品存在一定程度的差别。i地区代表性消费者的效用函数可以表示为

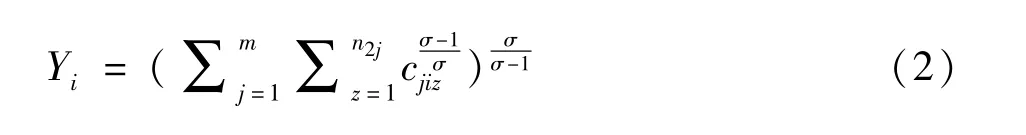

其中,Xi表示消费者对部门1生产的同质产品的消费数量;Yi表示消费者对部门2生产的异质产品的加总的消费数量;μ表示消费者支出额中异质性产品所占的份额,则1-μ表示对同质性产品的支出份额。我们用如下的式子来表示异质性产品组合的消费数量指标:

其中:cjiz表示i地区的代表性消费者对j地区生产的第z种异质品的需求量;n2j表示j地区部门2内部的企业生产的异质性产品的种类数,假设部门2内部的企业在产品的生产上存在规模经济,而不存在范围经济,即每个企业只生产一种产品,因此,n2j也表示部门2内部的企业数量;σ表示消费者消费任意两种异质产品之间的替代弹性。

i地区部门1代表性企业的生产函数为

l1i表示i地区部门1代表性企业生产y1i数量产品投入的劳动数量;k1i表示投入的资本数量;γ和1-γ则分别表示劳动和资本的产出弹性;I表示制度变量(I≥0),I越大,说明制度质量越好;θ1表示制度对生产要素的产出弹性的影响程度 (θ1≥0)。假设同质产品在地区之间没有贸易往来,i地区的消费者对同质产品的需求总量为LiXi,其中,Li表示i地区的劳动者数量,也表示消费者的数量,由于一个单位的劳动者拥有一单位的劳动数量,Li也表示劳动的数量。同质产品的需求等于同质产品的供给,则有

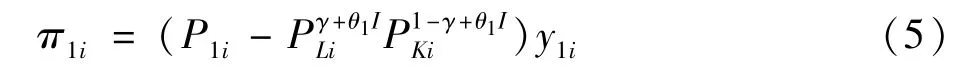

其中,n1i表示i地区部门1的企业数量。i地区部门1代表性企业的利润函数为

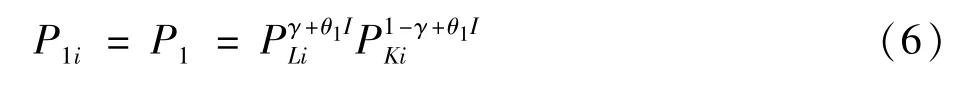

P1i表示i地区部门1的企业生产的产品的市场销售价格,由于同质产品在地区之间没有贸易往来,可以认为同质产品在地区之间价格相同,即有P1i=P1;P1表示同质产品的市场销售价格;PLi、PKi分别表示i地区劳动与资本的价格。由生产均衡可以得到

因此,i地区部门1所有企业的销售收入R1i为

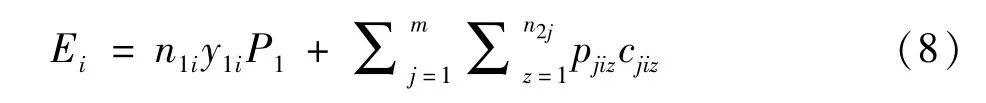

i地区消费者的总支出Ei可以表示为

pjiz表示j地区部门2内部的企业z生产的产品在i地区的销售价格,pjiz=τpjjz;τ表示从j地区运送τ单位的产品到达i地区只剩下1单位的产品,其中τ-1单位的产品在路途中损耗掉了 (τ≥1)。由消费均衡有

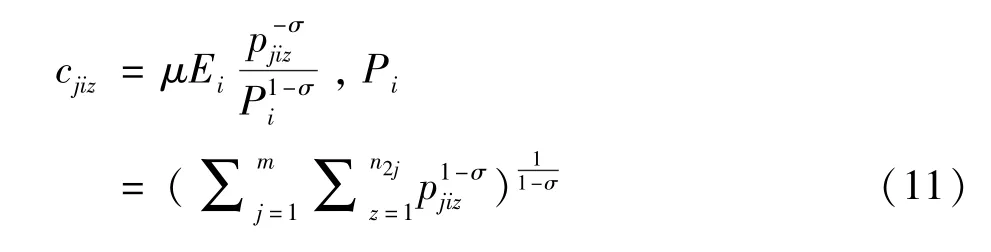

考虑代表性消费者对异质性产品的需求,我们有

由式 (10),可以得到代表性消费者对异质性产品的需求函数为

在部门2内部,企业的生产技术相同。i地区部门2内部的企业z的生产函数可以表示为

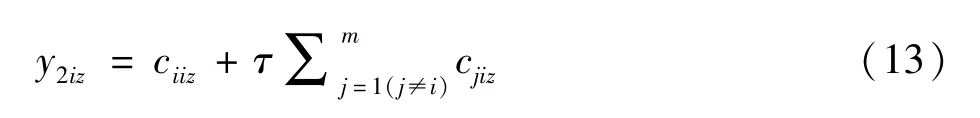

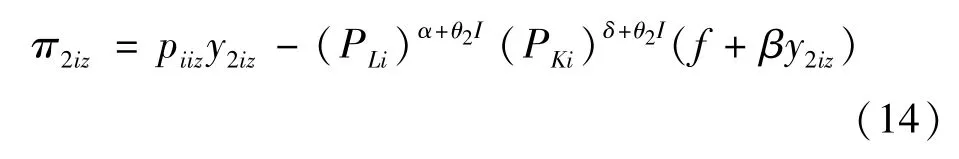

l2i表示i地区部门2内部的企业z生产y2iz数量产品投入的劳动数量;k2i表示投入的资本数量;α和δ则分别表示劳动和资本的产出弹性;I的含义一样,表示制度变量;θ2表示制度对生产要素的产出弹性的影响程度 (θ2≥0);f与β分别表示企业生产产品的固定投入与边际投入。异质性产品的供给等于需求,因此有

i地区部门2内部的企业z的利润函数为

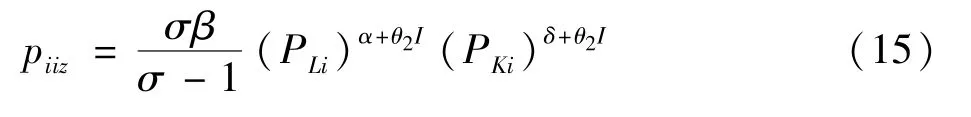

由企业的生产均衡,可以得到

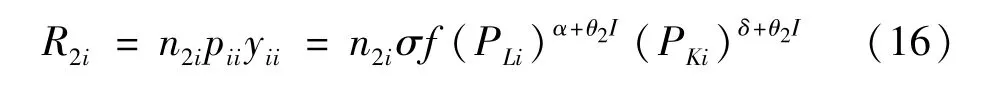

由此可见,产品的定价与产品的种类无关,因此,piiz=pii,pii表示i地区部门2内部的企业生产的产品在本地市场的销售价格。类似地,同样有cjiz=cji,cji表示i地区的代表性消费者对j地区部门2内部的企业生产的某种产品的需求量。i地区部门2内部所有企业的销售收入为

i地区的GDP等于消费者的支出,又等于企业的销售收入,则经济系统的GDP为

从而不难得到经济系统的GDP增长率为

上式中,分别表示GDP与I对时间求导。由此可见,在其他条件不变的情况下,制度质量的提高,制度对生产要素的产出弹性的影响程度的增强,能对经济增长产生积极的正向影响。这是因为质优的制度变迁有利于提高交易效率,降低交易成本,制度质量的提升能提高经济体的总产出,并且制度通过优化生产要素结构和配置方式,能为经济体的增长提供源泉和动力。

三、数据分析与实证检验

(一)计量模型的设定

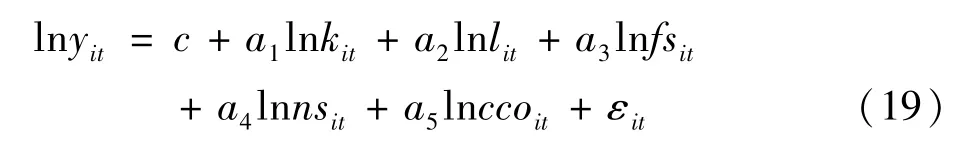

为了考察制度变迁对经济增长的影响,结合上述理论模型的经济含义,我们建立如下的基本计量模型:

为了解析解释变量和被解释变量的关系,本文将变量取对数形式进入到计量模型中。在计量方程中,各个变量的含义如下:下标i与t分别表示地区与时间;y表示各区域的实际总产出;k和l分别表示资本和劳动,是计量模型的控制变量;由于制度变迁难以量化,故我们采用代理变量。自改革开放以来,我国就民营经济发展、国有经济改革、政治体制改革等方面进行了一系列的探索,极大地解放了和发展了我国的生产力。根据制度变迁的含义和我国经济制度变迁的实践,同时考虑到数据的可得性,我们用市场分配资源程度、国有化程度和腐败程度作为制度变迁的代理变量。在计量方程中,fs、ns与cco分别表示市场分配资源程度、国有化程度与腐败程度;c是常数项,ε是随机误差项,a1至a5是各个变量的系数。

(二)数据来源及变量的说明

研究样本为2000至2012年间各省份的相关数据资料①主要是关于腐败程度的数据不易获得,因此作者无法收集到2013年以后的全部数据,但是本文的研究得出的结论显然也具有一定的参考价值,并且我们主要讨论的是2000年以后时间段内的制度变迁与经济增长的关系,故将研究的时间范围集中于2000至2012年。,实证分析的各种数据来源于 《中国统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》以及中经网统计数据库等。实证分析的各个变量说明如下:产出用各个地区的GDP表示,以1978年的价格作为基期 (单位为亿元);劳动用历年年末就业人数表示 (单位为万人);资本存量以1978年为基期,同时考虑资本的折旧率,采用永续盘存法计算,资本存量的单位为亿元。财政支出很大程度上体现的是国家对整个经济社会的关注度和扶持力度,同时也表现了市场分配资源程度,仿效樊纲等(2003)[7]的做法用财政支出占GDP的比重来衡量市场分配资源程度 (fs),该指标数量上越大就表明市场分配资源程度越低;国有化程度 (ns)用城镇国有单位职工数与城镇就业人数的比值来衡量;腐败程度反应了一个地区的政治生态环境,是衡量政治制度质量的重要指标, Fisman和 Gatt(2012)[8]将被判腐败罪的公务员数量占全州公务员数或全州总人口的比例作为衡量美国各州反腐败力度的指标,借鉴其思路,本文运用各个地方每万人公务员职务犯罪数来衡量地区的腐败程度 (单位为人)。

(三)变量的描述性统计分析

各变量的描述性统计如表1所示。

表1 变量的描述性统计

(四)面板的单位根检验

在进行实证研究前,本文首先对计量方程中的被解释变量和主要的解释变量进行单位根检验,采用IPS单位根检验方法,得到的检验结果如表2所示。由此可知各个解释变量和被解释变量都是同阶单整,其一阶差分都是平稳的,因此可以继续做回归分析。

表2 变量的单位根检验

(五)面板的格兰杰因果检验

为了验证、确定制度变迁与经济增长之间的因果关系,我们进行了格兰杰因果检验,检验结果如表3所示。例如,表3第1行数据显示,fs的卡方统计量为15.372,相应的P值为0.000,这表明fs是y的格兰杰原因,而第2行数据检验表明y不是fs的格兰杰原因。类似地,检验也表明ns和cco是y的格兰杰原因,而y不是ns和cco的格兰杰原因。这表明了制度变迁是经济增长的原因。

表3 面板的格兰杰因果检验

(六)计量结果分析

本文采用了混合回归分析方法、动态面板回归分析方法以及面板分位数回归分析方法三种实证分析方法来剖析制度变迁和经济增长之间的关系。

1.总体混合回归分析和动态面板回归分析。

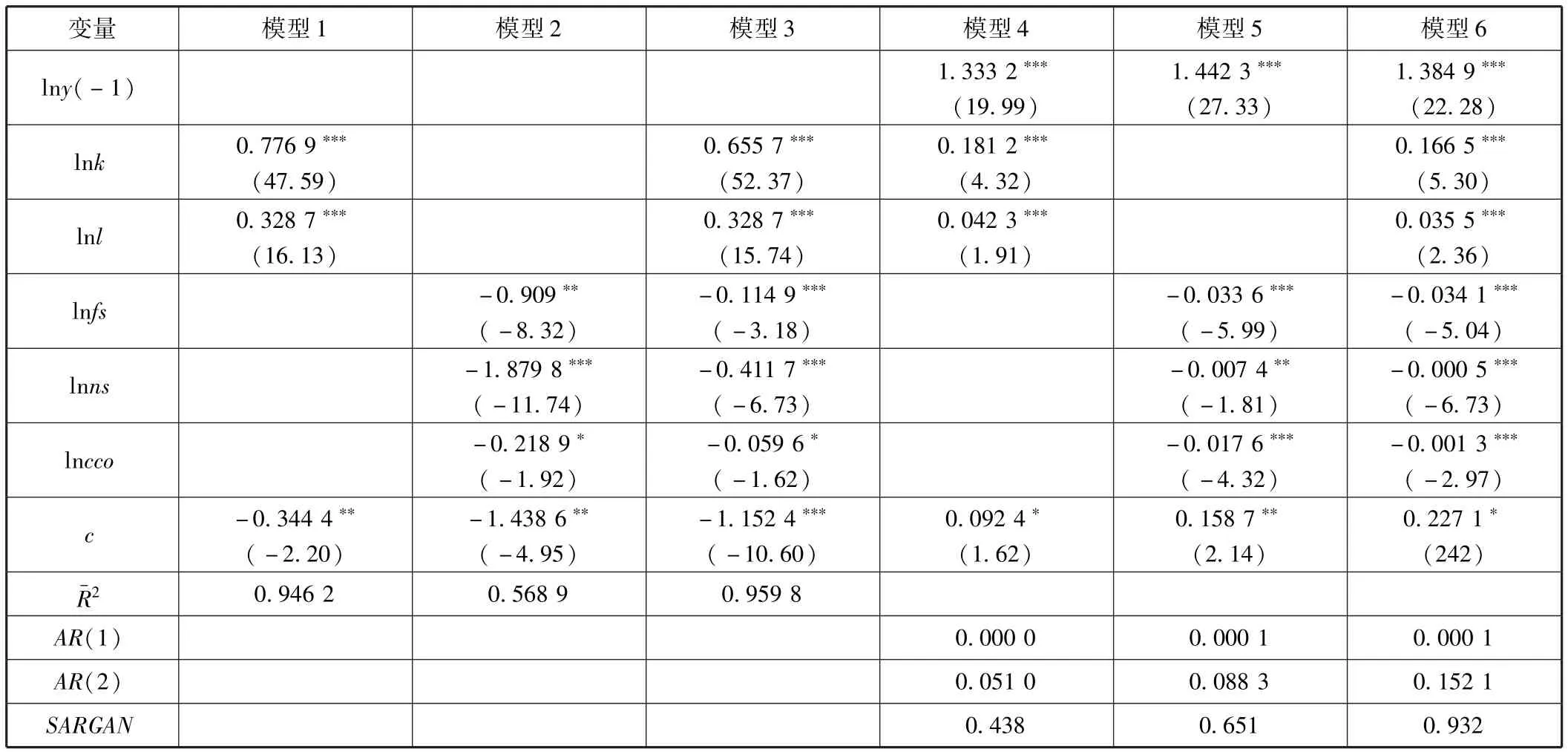

首先对样本进行豪斯曼检验,对混合回归、固定效应以及随机效应进行比较分析,结果发现混合回归结果更优,同时本文还考虑了变量的滞后作用 (被解释变量的滞后一期),具体的回归结果如表3所示。

表4 混合回归和动态面板回归结果

模型1至模型3是利用混合回归得到的三类计量结果,模型4至模型6是利用GMM方法得到的动态面板的回归估计结果。模型1和模型4是仅有控制变量参与计量模型得到的计量结果,从模型来看资本对经济增长的贡献大于劳动对经济增长的贡献。模型2和模型5是仅有制度变量参与计量模型得到的计量结果,从模型2来看,没有控制变量,计量模型的拟合优度降低。根据模型1至模型6可知,lnfs、lnns和lncco的系数均为负值,且都显著,表明市场分配资源程度的降低;国有化程度的提高和腐败程度的增强抑制了经济的增长。以模型3为例,市场分配资源程度每下降1个百分点;经济产出便下降0.114 9个百分点;国有化程度每上升1个百分点,经济产出便下降0.411 7个百分点;腐败程度每上升1个百分点,经济产出便下降0.059 6个百分点。

2000年以来,我国的市场发育不断跟进,市场的活力进一步释放,有效地促进了区域经济的增长;国有化程度对经济增长的作用为负,表明国有经济成分、结构一定程度上制约了我国区域经济的发展,国有企业管理体制不健全等是经济发展的明显 “掣肘”;腐败程度与经济经济增长之间的关系同样为负,说明腐败腐蚀了经济增长的内生动力。当前政府加大了反腐败力度,对于经济增长而言是“福音”,这有力地反击了反腐败会导致经济下滑的“歪论”。另外,考虑了被解释变量lny的一阶滞后项后,制度变量对数的系数发生了一定的变化,lnfs、lnns和lncco系数的绝对值变小,但是正负情况并不改变,这样做其实更加合理,因为制度变迁具有一定的过程,它不仅对当前的经济增长产生影响,还会对后期经济增长产生作用。从结果来看,模型4至模型6通过了过度识别检验,也通过了Sargan检验,表明估计结果良好可信。

改革开放以来,中央、地方政府在优化制度体制环境方面做出了巨大的努力,进入21世纪后,我国进一步扩大了开放层面,通过简政放权等方式促进了市场的良性发育,国有企业改革也得到了一定程度的进展。总之,截至目前我国的制度建设取得的成效明显。但是不可否认制度变迁某些方面的缺陷依然阻碍着我国经济的增长,如在市场配置资源机制的完善、国有企业改革和腐败问题治理等方面制度漏洞依然存在,这些制度方面的缺陷或者说制度变迁中的负效应构成了经济增长的离心力。

2.制度变迁等要素对经济增长的分位数回归分析。

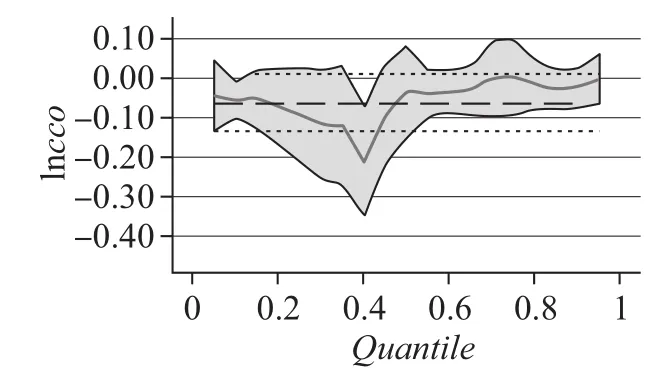

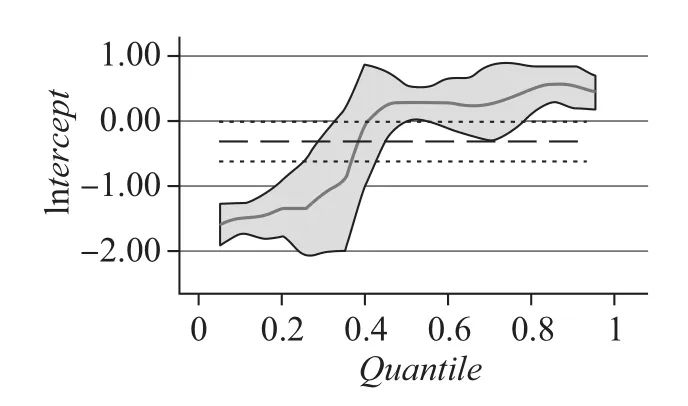

无论是总体混合回归估计,还是动态面板回归估计,实质上都是均值回归分析,我们有必要进一步刻画整个条件分布下解释变量尤其是制度变迁和经济增长之间的动态关系,为此我们采用面板分位数回归方法作进一步的分析,得到的结果如图1至图6所示。

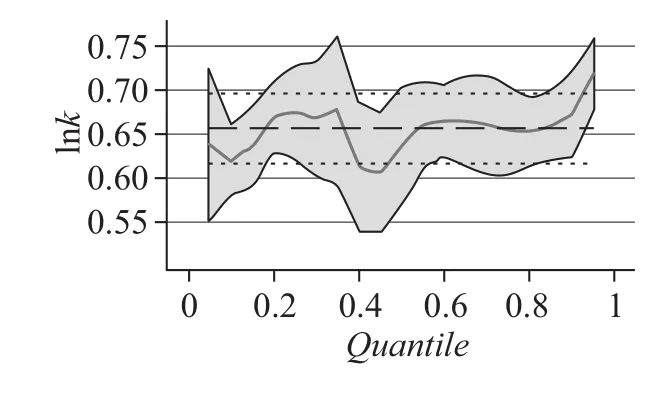

图1 lnk的分位数回归系数变化

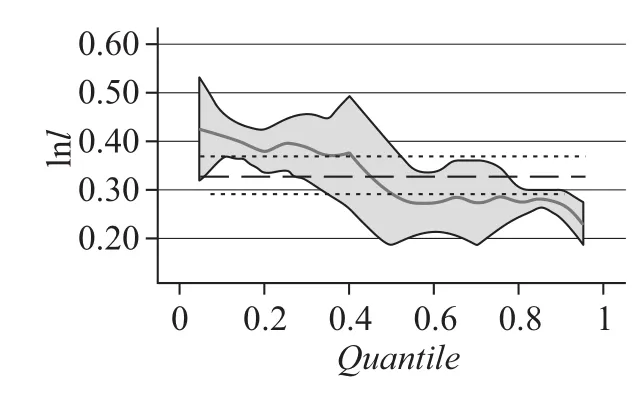

图2 lnl的分位数回归系数变化

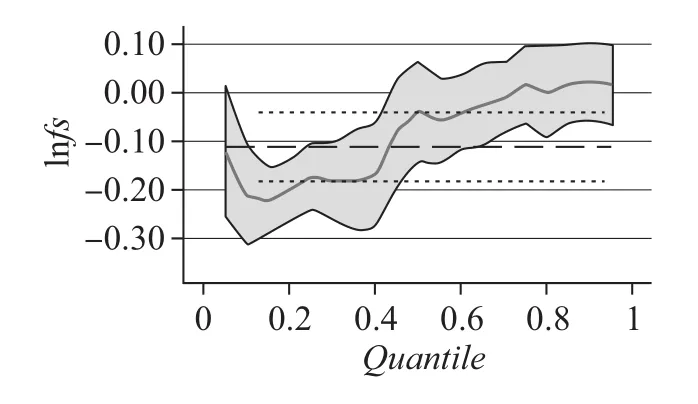

图3 lnfs分位数回归系数变化

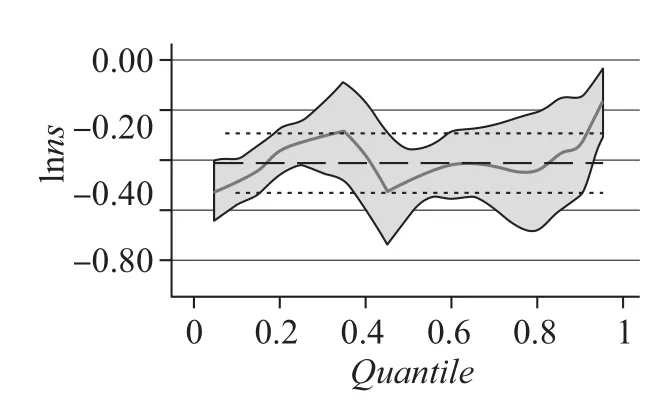

图4 lnns的分位数回归系数变化

图5 lncco的分位数回归系数变化

图6 常数分位数回归系数变化

图1和图2展现了资本和劳动对经济增长的贡献程度,资本对经济增长的贡献程度约在0.6~0.7之间,劳动对经济增长的贡献程度约在0.3~0.4之间。并且由图可知,东部发达地区和中西部欠发达地区相比资本的贡献程度不同,东部地区的资本对经济增长的作用力大于中西部地区,而东部地区的劳动对经济增长的作用力却比不上中西部地区。图3至图5反映了制度变迁对东中西部地区的经济增长的异质性,具体地,由图3可知相比于东部发达地区而言提高中西部地区市场分配资源力度能更大程度地促进经济增长,那么激活中西部欠发达地区的市场活力将大有作为;由图4可知中西部地区的国有化经济成分对区域经济的抑制作用要比东部地区严重。图5表明了整个分位数内腐败程度对经济增长的作用都是负的,但对不同地区的影响是有差别的;图6反映了其他因素对区域经济增长的影响。

四、简要结论与启示

基于新经济地理学理论,本文构设了理论模型阐述制度变迁与经济增长之间的相关关系,再通过三种不同的实证分析方法,对理论模型进行了检验。混合回归分析和动态面板回归分析表明市场分配资源程度的降低、国有化程度的提高和腐败程度的增强抑制了经济的增长,而分位数回归分析还得出了不同区域制度变迁与经济增长之间存在异质性的结论:相比于东部发达地区而言,提高中西部地区市场分配资源力度能更大程度地促进经济增长,激活中西部欠发达地区的市场活力将大有作为;中西部地区的国有化经济成分对区域经济的抑制作用要比东部地区严重;从腐败情况来看,腐败对所有区域的经济增长均产生了负作用,但程度不同。对制度变迁与经济增长之间影响机理的经验分析还可以为我国当前的经济改革实践提供以下3点启示。

第一,要进一步深入推进简政放权、优化服务改革,降低各区域政府在财政、税收、投资等方面的干预力度,围绕激发市场活力,优化企业生产环境,促进企业根据市场信号、市场供需关系进行生产。

第二,应加强培育多元化产权,积极发展混合所有制经济,实现产权主体多元化,放大国有资本的功能,充分发挥非国有经济投资在国有企业改造、产业结构调整和产业升级方面的潜能,使经济健康、可持续发展。

第三,必须坚定不移地推进依法治国,要建立和完善经济责任审计制度,通过加强对各区域相关行业的管理,落实监督、审查等工作,减少官员利用权力进行寻租腐败的机会,尤其要抓住经济领域中最容易产生腐败问题的部位和环节,加大反腐败力度,遏制腐败现象的滋生蔓延,避免腐败行为腐蚀社会经济基础。

[1]Acemoglu D, Johnson S, Robinson J.The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation: Reply[J].The American Economic Review,2012,102 (6): 3077-3110.

[2]North D C, Thomas R P.The Rise of Western World: A New Economic History[M].Cambridge: Cambridge University Press,1973.

[3]Scully G W.Constitutional Environments and Economic Growth [M].Princeten, N J: Princeton University Press, 1992.

[4]查尔斯·I·琼斯.经济增长导论[M].舒元,译.北京:北京大学出版社,2002.

[5]杨有才.制度变迁、路径依赖与经济增长的模型与实证分析——兼论中国制度红利[J].山东大学学报 (哲学社会科学版),2015(4):141-150.

[6]道格拉斯·C·诺斯.交易成本,制度和经济史[J].杜润平,译.经济译文,1994(2):23-28.

[7]樊纲,王小鲁,张立文,朱恒鹏.中国各地区市场化相对进程报告[J].经济研究,2003(3):9-19.

[8]Fisman R, Gatti R.Decentralization and Corruption: Evidence from US Federal Transfer Programs[J].Public Choice,2012,113 (1):25-35.