在经济过热的形势下出任国家计委主任

陈锦华

中国经济的发展,曾多次经历过“正常—过热—调整—偏冷”的怪圈。这种多次反复的怪圈,长期困扰了中国的政府。中国经济能不能走出这个怪圈?能不能走上快速、持续、健康发展的轨道?1993年开始实行的宏观经济调控,回答了这个问题:中国可以走出怪圈。

市场经济要不要有维护公众利益的政府干预?社会主义市场经济要不要和能不能实行宏观调控?1993年宏观调控的实践回答也是肯定的。

1993年3月,我调任国家计划委员会主任。宏观经济过热的问题再次摆到了国家计委面前。在党中央、国务院的领导下,国家计委坚决落实中央的宏观调控决策,坚持搞好总供给和总需求的总量平衡,实行适度从紧的财政、货币政策,控制物价,调整经济结构,针对经济和社会发展中的不同情况,实行有上有下、有进有退、进退适度的灵活调控措施,既有效地抑制了通货膨胀,又保证了经济的持续、快速增长。1996年成功实现了“软着陆”,为社会主义市场经济体制下的宏观调控积累了经验。

一、出任国家计划委员会主任

1992年下半年,不断听到要调我到国家计委工作的传闻,开始我并未在意。到1992年底,由于我的工作去向同研究国家体改委1993年工作安排直接有关,我就在一次国务院会议后,当面问李鹏总理有没有要调动我的工作这回事。李鹏说,是研究过。他说,中央考虑,下次政府换届,如果邹家华同志继续兼任国家计委主任,你的工作就不动了,仍留任体改委主任;要是家华同志不再兼任,则调你任计委主任。不久,中央召开工作会议,在一次小组会议进行的过程中,朱镕基同志把我找了出来,告诉我,中央已经决定,邹家华不再兼任国家计委主任,调我任计委主任,并说江泽民、李鹏和他本人都全力支持我到计委主持工作。

1993年3月,八届全国人大一次会议通过新一届国务院组成人员名单,我被任命为国家计划委员会主任。对于我要出任的这个职务,它的份量,工作的艰巨性和复杂性,它所需要的人望,我还是有点自知之明的。在我以前,先后担任国家计委主任的有高岗、李富春、余秋里、姚依林、宋平、邹家华。我是担任这一职务的第七人。同他们比较起来,我在党内的资历最浅,水平、经验和贡献都远不能同他们相比。我曾经先后担任过轻工业部计划组副组长、上海市计划委员会主任(兼),深知计划工作的复杂性和艰巨性。计委虽是经济业务部门,工作中要讲经济、讲业务,同时它又是党和政府管理经济社会事务的主要综合部门,工作中更要讲政治,讲中央与地方、全局与局部、当前与长远的关系,要处理经济社会生活中的错综复杂关系,是经济社会矛盾集中的部门,许多重大问题不是单纯从经济角度就能处理得好的。

在到国家计委机关上班后的第一次干部见面会上,我在表态中讲道,中央决定调我到计委工作,我知道这是一项繁重的任务,我会努力去做,希望能得到全委同志的支持。我已经多年没有直接从事计划工作,想先了解一下工作情况,找各司的同志听听意见。我强调说,只能是我找你们,不能由你们来找我。会后,有位熟悉的同志对我说,你这句话大家表示不大好理解,为什么只能是你找别人,而不能让别人找你呢?我说道理很简单。我初来乍到,不想先入为主,也不想别人对我施加影响。我会按照中央的指示精神和各方面对国家计委的意见,主动地、不带偏见地了解情况,听取意见。想听什么,不想听什么,都由我自己决定。与我的任务不相干的事,我都不想扯进去。什么事情都往我的脑子里灌,我会六神无主,陷于被动。他说,你这一着棋倒也是走得有道理。

我的这次工作变动,从改革计划经济模式的意义上讲,可以说是从改革的动力——国家体改委的工作岗位,一下子成了改革的对象——国家计委的工作岗位。这个工作角色的转换,又正赶上中国经济体制改革发生根本性转折的时期,也就是计划经济要在中国最终消失、社会主义市场经济体制正式确立的时刻。我感到有点被推到风口浪尖上的味道。过去对别人“指点江山”、“坐而论道”,现在则要轮到自己真刀真枪地干了,麻烦和考验会扑面而来,说话做事都必须分外用心。这种从改革的动力到改革的对象的经历,也使我有了一种特殊的感受。

1992年党的十四大决定建立社会主义市场经济体制以后,社会上对国家计委的职能定位有种种议论,最尖锐的意见是西部一个省的全国人大代表,建议撤销国家计委。国家计委的机关工作人员本身也有点思想混乱,对于今后的工作去向感到无所适从。1993年初,国家计委召开委务会议,会上有的同志提出计委工作“有位”、“有为”的问题。还有的同志说,过去国家计委机关门前是车水马龙、门庭若市,现在是车少人稀、门可罗雀,有些失落感。我到任后,他们向我汇报了这些反映。我表示,全国人民代表大会既然决定设立国家计划委员会,就不存在“位”的问题,有了“位”就要“为”,而且要努力“为”好,也只有“为”好了,才有更好的“位”。我一直认为,中国从计划经济向社会主义市场经济转变的改革,绝不是、也不可能是让政府在短时期内完全失去作用。中国要搞社会主义现代化,要做的事情很多,而且底子薄,国土面积辽阔,经济发展极不平衡,资源条件和建设能力都差异很大,社会主义市场经济体制的建立与完善也需要一个过程,许多重大问题没有政府的倡导、规划、推动和协调是不可能得到解决的。

不久,新的问题果然推到国家计委面前,这就是宏观经济越来越热,地方和部门各行其是,而中国的市场又很不成熟,“看不见的手”在兴风作浪,“看得见的手”怎么办?作为政府的经济综合管理部门,国家计委要不要“为”?能不能“为”?怎样“为”?

就是在这样的形势下,我开始了国家计委主任的生涯。

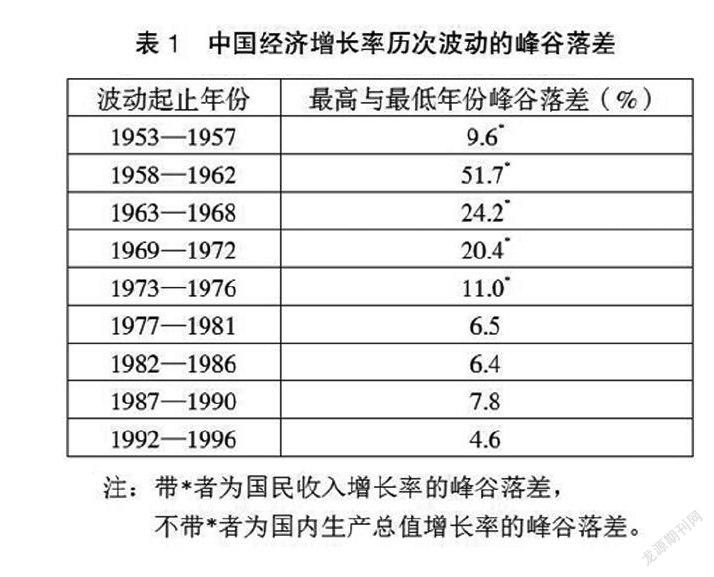

二、中国经济再度过热

新中国成立以来,曾多次发生经济大起大落的波折现象。我查了1953年到1996年44年间中国经济的历次波动情况。在44年中,大的波动有5次,其中经济增长率波动在两位数的有4次,覆盖的时间长达20多年,被一些干部和经济学家称之为“折腾”。在历次五年计划和大的调整中,波动最大的峰谷差,是1958年至1962年的大起大落,最高年和最低年的经济增长率相差高达51.7个百分点。波动最小的是1992年至1996年,国内生产总值增长率的起伏落差只有4.6个百分点,是新中国成立以来经济波动最小的一次。最高年和最低年的经济发展波动过大,对国民经济和人民生活带来的影响是很大的,有的是破坏性的影响,造成经济大步倒退,多年都恢复不了元气,教训极为深刻。历年波动情况见下表:

总结历史,这里面有些什么值得研究的现象,有哪些教训值得后人引以为鉴,避免重蹈覆辙,把教训变成引导国家健康发展的软实力。我认为,新中国成立后的前30年,主要是“左”的指导思想的影响,领导人不尊重客观规律和缺乏实事求是的精神,造成了反反冒进的失误,“大跃进”的失败,直至“文化大革命” 的10年破坏。1978年实行改革开放以后,则有两个现象值得深思和总结,一个是投资饥渴症,一个是政府换届的政绩效应。这两者的结合和相互作用,便催发经济过热,发展失控,造成新的经济波动,甚至是很大的波折。

投资饥渴症,是匈牙利学者雅诺什·科尔奈在《短缺经济学》一书中最早提出的观点。他在书中讲道,在社会主义经济中,没有一个企业或非赢利机构不想得到投资。投资饥渴是长期的,不存在饱和问题。例如刚刚完成了一项投资,暂时满足了投资饥渴,很快又会产生新的饥渴,而且比以前更加强烈。投资饥渴症概括了社会主义国家的普遍现象,讲得也很形象。我认为,对发展中国家来说,投资饥渴症同样是一种普遍现象,应当做历史的全面的分析。一个国家要发展,要进步,必然要进行建设,对投资的饥渴就是对建设的渴望和追求,它有正当的一面,可以起到唤醒人们觉悟的作用,可以提高发展的积极性。问题是饥渴的内容和饥渴的程度,饥渴的内容不恰当,饥渴的程度失控,就会带来负面的效应。而过度的饥渴,一旦成为政府行为,成为受个人功利主义驱动的执政目标,又失去市场的正确导向和发展的理性指导,它的负面效应就会迅速膨胀,引发经济过热,发展失控,直至走向良好愿望的反面。

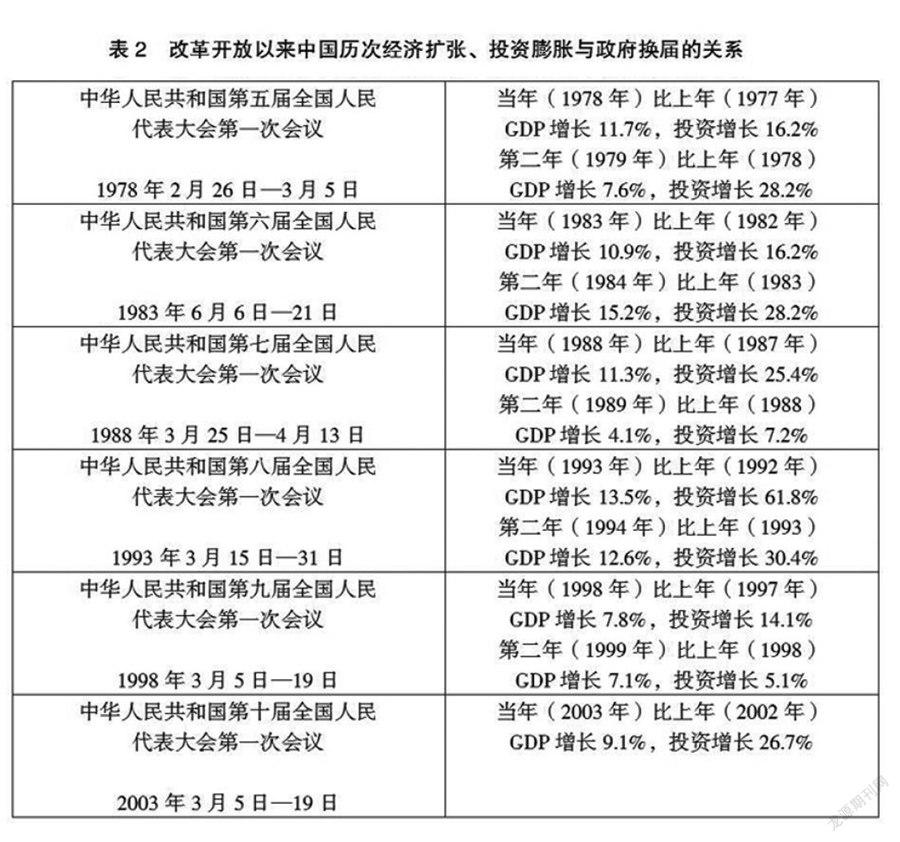

我查了中国改革开放以来历次经济过热、投资膨胀与政府换届的关系,它们之间是一种正相关的同比关系。左边的这张表,列出了历次政府换届的当年和第二年,国民生产总值和投资都双双攀升的情况,而这种攀升的结果必然导致经济过热,导致资源配置“错位”,物价上涨,引发经济生活混乱,以致不得不进行治理和调整,并付出更多的代价,让社会的总供给与总需求恢复到正常、合理的区间。

分析表中的相关数据,可以看出政府换届的政绩效应,除了1989年受政治风波的影响,GDP只增长4.1%这个特殊的例子外,其余各次换届的当年和第二年,GDP都是高位增长,达到或者接近两位数的增长。除了个别年份外,投资更是高位增长,成倍或数倍地高于GDP增长速度,成为催发经济过热的主导因素。

1993年的经济过热,不同于以往的是,这次热得快、热得猛。1992年全国国内生产总值增长14.2%,工业总产值增长24.7%,全社会固定资产投资增长44.8%,城镇居民消费价格指数上涨8.6%,这些数据表明,1992年的经济增长速度已经显示出过热的迹向。在这个基础上,1993年上半年的各项指标再创新高,工业增加值的增长率达到30.2%,全社会固定资产投资同比增长率高达61%,35个大中城市居民消费价格同比上涨17.4%,6月份高达21.6%。这种形势的出现,有几个重要原因:第一,经过15年的改革开放,中国的市场环境发生了很大的变化,经济运行机制、人才成长、经验积累都为加快发展创造了条件。第二,经过多年积累,经济实力增强,特别是东部沿海地区的开放,外资的进入,非公有制经济的发展,都为加快发展提供了必需的物力和财力。第三,邓小平1992年初的南方谈话,破除了多年禁锢人们思想的理论迷信和思想束缚,极大地激发了广大干部群众的热情和加快发展的积极性。

1993年,也是第八届全国人民代表大会后的政府换届年,正像我在上面所分析的,各地的新一届政府产生后,都有急于要多做些事情的愿望,换届政绩效应应运而生,神州大地,一片大干快上的景象。(待续)