2007年以来北京市装配式住宅的新发展

樊则森 李雯 张静怡

x

摘要 对2007年以来北京市装配式住宅的发展历程进行梳理回顾,总结并剖析近十年来装配式住宅建筑设计的技术特点,最后进行技术小结并提出一些意见和建议。

关键词 北京市 装配式住宅 发展

0引言

上世纪90年代初,北京的大板建筑“突然死亡”之后,全国的预制装配式建筑经历了15年左右的“停滞期”。2007年开始,北京市结合一些试点示范工程项目,进行了近十年的实践和探索。研究、优化、完善了装配式剪力墙结构住宅建筑体系并编制了一批国家和地方工程建设标准。到2015年12月,建成了近20个装配式住宅工程,总建筑规模超过150万m2。

这些实践、研究,大体经历了研发试点阶段(2007~2009年);优化完善阶段(2009~2013年);体系成熟、全国推广阶段(2013~至今)三个阶段。

1研发试点阶段(2007~2009年)

2006年底,受北京中粮万科房地产开发公司委托,北京市建筑设计研究院(简称BIAD)和北京市榆树庄构件厂(简称榆构)联合开始了装配式住宅的探索与研发。BIAD负责设计研发,榆构负责构件生产及相关技术,同时还委托了清华大学、中冶京诚、中国建筑科学研究院、北京市建筑工程设计研究院等单位负责相关标准规范、核心技术、工艺工法和实验分析等工作。2007年上半年,在榆树庄构件厂区建设了一栋两层高的装配式剪力墙实验楼并开始设计建造中粮万科假日风景B3、B4#工业化住宅,2009年竣工交付,被授予“北京市住宅产业化试点工程”称号,为后续工作打下了坚实的基础。

1.1本阶段装配式住宅设计技术特点

(1)确定了“等同现浇”的技术路线。在十几年的“停滞期”之后,装配式建筑“百废待兴”,进入了研究阶段,JGJ1(1990版)已经15年没有修编,完全不能适用。计划用于替换此版标准的JGJ1-2014《装配式钢筋混凝土结构技术规程》尚在初稿编制过程中。“缺标准规范”让项目组举步维艰。好在此项工作得到了当时北京市住房和城乡建设委员会以及住建部住宅产业化促进中心等行业主管部门的大力支持,按照超限审查的有关规定,以专家评审会的形式组织了两次专题会,邀请了包括多位国家勘察设计(结构)大师在内的十几位全国权威结构专家参与评审,最终确定了北京市建筑设计研究院提出的“等同现浇”的技术路线,使后续设计及研发能够有规范可依并最终落地。

(2)采用承重保温装饰一体化的预制夹心复合外墙板,集承重、保温、装饰于一体,在工厂预制完成。通过工厂化预制,减少了现场支模、外墙保温和装饰工序,减少了现场浇筑量和人工投入,提高了劳动效率,优化了施工质量,利于使用维护。

(3)门窗洞口高精度预留、精确安装、高性能防渗漏。工厂化预制的外墙板,控制在±2mm误差的高精度预留洞与工厂生产的门窗相匹配,便于门窗部品批量生产、精确安装。既减少了人工,又保证了外窗气密性和防渗漏的要求。

(4)采用结构防水、构造防水和材料防水相结合的外墙防水构造。结合现浇节点和板缝特点,基于先进材料和工艺,采用此三道防水,经过多个工程实践检验,防水性能优异。

(5)预制楼梯。预制楼梯能规避现浇楼梯工艺复杂、质量不稳定、成品保护难的通病,发挥工厂预制的优势,提高劳动生产率,提高质量。

(6)采用了土建和装修一体化的全装修方式。提供成品住宅,避免装修改造产生大量垃圾。同时厘清责任,保障住宅品质。

1.2经验总结

结合实际工程,建立了“开发商+设计院+预制构件厂+多家研发机构”的合作团队,形成了“全产业链”的研发平台。在国内没有先例、缺少标准规范的前提下,用“等同现浇”实现与现行结构标准体系的对接,使装配式建筑重获生机,具有示范性和开创性。它的成功对后续阶段的优化、创新和体系逐步成熟推广具有关键性的意义。但是也存在以下不足。

(1)从结构安全的可靠性考虑,采取“小步走”策略,预制构件仅作为填充墙等非抗震结构构件,不是真正意义上的“等同现浇”。

(2)没有建立“标准化设计”的理念。按传统现浇剪力墙完成户型设计和方案设计,然后用“拆分构件”的方式完成预制构件的深化设计。

(3)缺少明确而系统性的技术目标,“为预制而预制”。项目仅南、北部分外墙和楼梯预制,预制率不高,缺少系统化设计考虑。在施工中同时存在现浇和装配,它们之间的支撑工艺、吊装和浇筑工艺、施工流程、施工精度、工人的专业化程度等都各不相同,互相影响,造成施工效率没有提升,反而降低;人工没有节省,反而增加。

(4)没有形成模数和模数协调的系统性应用,仅停留在“轴线尺寸满足规范要求”的初级阶段,有很多教训。比如机电管线的预埋与结构配筋之间由于没有考虑模数,出现了“碰撞”。后来通过模数化配筋并结合模数化配线,解决了“碰撞”问题。

(5)意识和观念上,没有将装配式建筑和绿色建筑相融合与集成。

2优化及完善阶段(2009~2013年)

2009年,中粮万科假日风景B3、B4#住宅竣工,并授牌“北京市住宅产业化试点工程”,推动了相关建筑产业化促进政策、措施的制定。以此为开始,团队在总结既有经验教训的基础上,承接了中粮万科假日风景D1、D8#工业化住宅和北京市半步桥公租房等项目,继续深入研究、优化、探索装配式住宅设计技术。2013年,以4本成套的北京市地方标准出版为标志,基本形成了较为完善的“装配整体式剪力墙结构住宅技术体系”。

本阶段装配式住宅设计技术特点如下:

(1)预制墙体“等同现浇”,开始作为抗震结构构件。结合上一阶段的经验教训,引进吸收国际上应用成熟的灌浆套筒连接技术,研发了自主知识产权的、适宜在装配式剪力墙结构中应用的灌浆套筒及灌浆料,完成了一系列的实验,实现了预制结构构件在安全可靠前提下的“等同现浇”。

(2)完善了“标准化设计”,初步形成标准化的节点、构件和部品体系,开始探索模数、模块、多样组合、功能可变的标准化设计。

(3)明确了发展装配式建筑要以提高质量和效益、减少人工和资源浪费为目标(所谓“两提两减”)。为“绿色建筑工业化”确立了道路和方向,拓展了创新途径。

(4)研发了“装配式结构外墙吊装、支撑;叠合楼板、阳台和空调板吊装、支撑;预制楼梯吊装、固定及成品保护;灌浆套筒和灌浆料”等成套技术并实践应用。

(5)成套编制了4本北京市地方标准及配套图集,解决了装配式住宅“缺标准”的问题。这一阶段完成的典型案例有:中粮万科假日风景D1、D8#工业化住宅、中粮万科长阳半岛1#地工业化住宅、北京市半步桥公租房、中粮万科长阳水碾屯等。

3体系成熟、全国推广阶段(2013年~至今)

北京万科在2011年就开始在北方地区推广,建成了沈阳万科春河里、青岛即墨新城、大连万科城工业化住宅等试点项目,但规模不大,影响有限。2013年以后,随着中国建筑股份有限公司、北京市保障性住房投资中心等大型企业的介入,才真正实现了装配式剪力墙结构住宅的规模化推广应用。

阶段装配式住宅设计技术特点如下:

(1)涵盖了不同功能要求、不同抗震要求和多个气候区的住宅项目,装配式建筑技术的适应性进一步加强。

(2)逐步形成了“标准化”、“模数化”、“系列化”的标准构件和部品组合“标准模块”,“模块”组合建筑平面、空间和立面,多要素组合实现“建筑多样化”的设计方法。

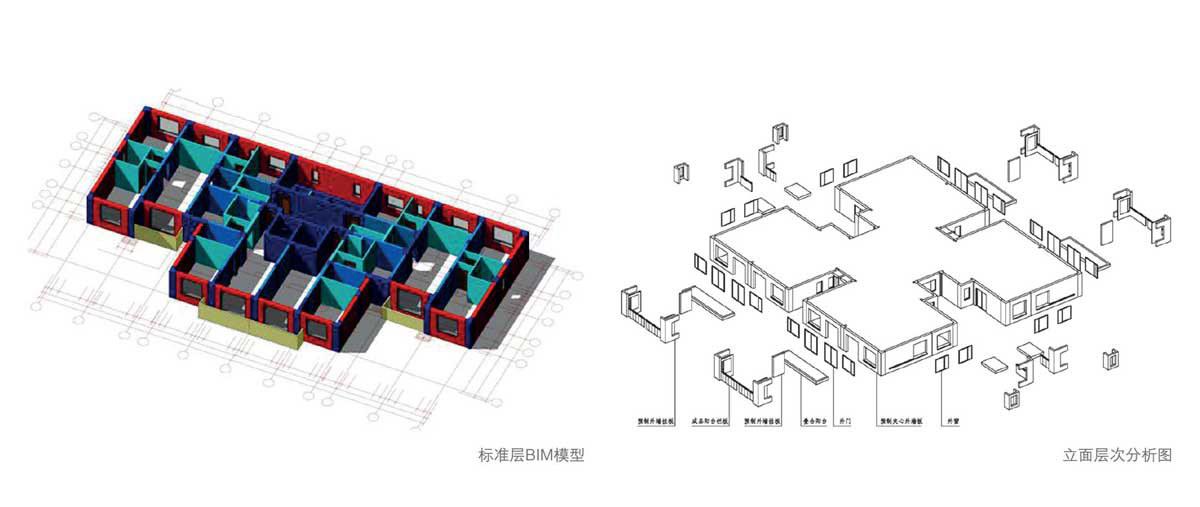

(3)开始以构件为基本模块的“构件建模、BIM信息库建立、虚拟装配、设计协同、工程量计算”等装配式建筑的BIM应用尝试。

(4)由于应用规模大、实践性强、体系成熟,2014年9月至2015年3月,住房和城乡建设部组织编写了9本《国家标准设计图集——装配式剪力墙住宅》和国标技术措施、国标技术实施指南等。

(5)尝试将装配式结构和装配式内装相结合,推进装配式建筑一体化系统集成。

这一阶段完成的典型案例有:北京住总万科回龙观工业化住宅,中粮万科长阳半岛5#、8#地工业化住宅,北京市马驹桥装配式公租房,沈阳万科春河里工业化住宅,长春万科柏翠园工业化住宅,青岛万科即墨工业化住宅,合肥市包河新区蜀山装配式保障房,合肥市滨湖新区润园装配式保障房等。

4技术小结及趋势分析

绿色装配式建筑是新世纪建筑行业转型发展的必由之路,2016年,随着《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》的发布和国家发展改革委、住房和城乡建设部联合印发《城市适应气候变化行动方案》,绿色装配式建筑必将迎来大发展的历史性机遇。应该看到,北京市过去10年的装配式建筑实践,仅限于“装配式剪力墙结构”这一种技术路径,并不能代表同期所有的建筑产业现代化技术创新和实践,但“十年磨一剑”,其中很多经验教训对我们走向未来还是大有裨益的。

4.1技术小结

(1)以工程项目为依托的设计、研发,是科研创新的基础。我们要选择适宜的工程项目,制定明确的科研目标,在实践中采取渐进式的策略,不断总结进步,切忌急于求成。

(2)要牵住“标准化设计”这个“牛鼻子”。必须要正确理解、厘清“标准化设计”几个认识问题:

第一,“标准化”的规则是可变的,“标准化设计”不是固化、僵化的设计,不等于千篇一律,不等于千城一面,不等于没有个性……

第二,“标准化设计”不等于“标准设计”。广义地来讲,按照一定的标准和规则来进行的设计,都叫“标准化设计”。而“标准设计”是标准化设计的结果和对象,是按照一定的标准和规则来设计的具有通用性的建筑物、构筑物、构配件和工程设备等。“标准设计”不能替代“标准化设计”,编制标准图也不能等同于“标准化设计”。

第三,应该建立“建筑系统”的工业化建筑设计理论,让建筑系统、子系统等不同层级的系统通过一定的标准和规则建立接口,实现系统集成并满足建筑生产、装配和使用的需求。

第四,应该从方案阶段就开始按照系统集成的理念和方法来设计装配式建筑。装配式工业化的建造方式,有其科学规律,应该一开始就按照科学规律来设计、建造,方能确保其效益、质量和性能。如果不按照科学规律设计,而是在施工图完成后再由构件厂“拆分”。往往导致工程质量、技术、安全、经济等方面出现问题。

4.2趋势分析

(1)装配式建筑的成本趋向于更强的市场竞争力。装配式建筑高效和低耗的特点,是降低成本的先天优势。随着技术进步和市场规模的扩大,人工成本的进一步提高,装配式建筑必将在降低成本的同时提升品质。西班牙OSA公司提到“在西班牙市场,预制装配式建筑成本要比现浇低20%左右”,就是一个比较好的例证。

(2)装配式技术趋向于绿色建筑技术的融合创新。工业化装配式建筑“优质、高效、低耗”的特征,决定了它的“绿色性”。与绿色建筑技术的系统集成与融合创新,是装配式建筑引领中国建筑业向着“绿色化”转型升级,迈向可持续发展的必由之路。

(3)要发展“全装配的结构体系”。“等同现浇”在一定的适用条件下,对装配式建筑创新发展起到了非常重要的作用,但由于必须采取一定规模的现浇混凝土结构工程来实现其技术目标,必然在生产、装配集成应用中存在部分预制、部分现浇的情况,不可避免在同一个施工界面,既有干式装配又有湿式浇筑的两种工艺,技术上有明显的局限性。国际上有很多“全预制装配”技术,能适应一定层数、高度和功能,并满足一定的抗震标准,值得学习借鉴,从而发展我们自己的“全装配结构体系”。

(4)实现BlM全产业链、全过程的应用。当前国内建筑工程,在设计、生产、施工、装修等各阶段、各工种分别都有较深入的BIM应用。但设计阶段的BIM模型及信息如何“无损传递”到生产、施工、装修;如何实现全过程的“协同”、“可逆”,尚有很大差距,需要从组织架构、平台搭建、利益共享、知识产权和编码规则等多维度、全方位推进并实现全产业链、全过程的整体应用。

(5)政策导向应趋向“EPCI程总承包”一体化组织方式。传统的建设组织方式下,设计、生产、施工、组织、管理各自为战,代表不同的利益主体,其结果是设计不考虑生产和施工,主要以“满足规范”为目标,达不到生产、装配的深度要求。施工企业在利益驱使下,总在找各种理由(包括拆改、设计不合理造成的浪费等)向建设方争取费用。这就造成设计和施工效率低下、浪费严重且不容易统一协同,尤其难以满足装配式建筑全过程、全产业链集成的客观要求。

因此,应该采用设计施工一体化的工程总承包模式,将设计、生产和施工集中于一个利益主体,激发出“内生动力”,推进建设优质、高效、减劳、减废的装配式建筑。

在这个转型、升级、改革、发展的时代,绿色建筑工业化的研究和实践还在继续,需要我们每一个人关注并付诸行动。