文心索远

——紫砂壶发展的“文”化与“文人”化

文/ 何 岳(江南大学 视觉文化研究所)

文心索远

——紫砂壶发展的“文”化与“文人”化

文/ 何 岳(江南大学 视觉文化研究所)

摘要:一部紫砂壶艺术发展的历史即是紫砂壶不断“文”化与“文人”化的历史,也是紫砂壶从“匠”向“艺”发展的历史写照,这使得紫砂壶艺术在中国造物艺术体系中有着与众不同的审美价值标准,为紫砂壶在漫长历史中的良性发展注入了源源不绝的推动力,在当代社会的艺术与设计背景下,如何推陈出新,创造出属于这个时代的真正具有原创意义上的经典性作品,“研山壶”的创作或许能够为我们带来一些启迪与思考。

关键词:文化;文人壶;研山壶;紫砂壶设计

一、作为一种设计艺术的紫砂壶

明末著名散文大师张岱在《陶庵梦忆·砂罐锡注》一文中曰:“一砂罐,一锡注,直跻之商彝周鼎之列,而毫无惭色,则是其品地也。”作为有明一代最具鉴赏力的著述鸿儒,张岱才艺富赡,于美食、梨园、精舍、娈童、鼓吹、古董、茶艺、花鸟、诗文等无所不通,对于民间手工诸艺的关注往往有独到而非凡的见解,如果说张岱将紫砂壶比拟于商彝周鼎这些古董器物还是从器物品质与审美角度进行的论述,那么大约其同时代的另一位文人,《阳羡茗壶系》的作者周高起在著述中则从另一角度向我们描述了其写作的缘起:“陶曷取诸?取诸其制。以本山土砂,能发真茶之色香味。不但杜工部云‘倾金注玉惊人眼’,高流务以免俗也。至名手所作,一壶重不数两,价重第一二十金,能使土与黄金争价。世日趋华,抑足感矣,因考陶土陶工而为之系。”从中不难看出,紫砂壶在明代的创始与发展之所以有如此让人刮目相看的成就,一方面因饮茶方式的改变所造成的契机,另一方面则因其独特的工艺制作方式。而尤为重要的是,在这一发展过程中,制壶名家——那些将随后出现在《阳羡茗壶系》中的人物:供春、时大彬、徐友泉们——将作为一种艺术形态的紫砂壶的艺术特性发挥得淋漓尽致,其中尤以时大彬为最,以至于在一些章回小说诸如《拍案惊奇》、《鼓掌绝尘》、《欢喜冤家》等书的情节中,关于室内陈设的描写屡次出现“时壶”的称谓,并将之与法书名画、宣铜宝鼎等文物珍宝相提并论。由此可见,在明代,出于名家之手的紫砂壶已经成为一种时尚之物为人们所追逐而跻身于艺术之列,其价值之高自然归之于其所体现的“艺术性”而非技术性。也只有在艺术的范畴之内,紫砂壶才凭藉着器物本身而跨越到被深度探讨的诗性空间,尽管它有着器物的本性,却可以通过人之手而赋予它极其丰赡的灵性生命。

图1 (明)徐友泉 仿古盉形三足壶

图2 吴经墓出土紫砂提梁壶(高17.7公分,口径7公分,现藏南京博物馆)

图3 (明)王问《煮茶图》局部(台北故宫藏)

在《阳羡茗壶系》中,一个极其有趣的例子是:时大彬慧眼识才,收徐友泉为弟子,缘由则是时大彬在幼年徐友泉家做壶时,见其随手捏塑眠牛,能“曲尽厥状”,不由惊呼:“如子智能,异日必出吾上。”而徐友泉似不负所期,“因学为壶,变化式、土,仿古尊罍诸器,配合土色所宜,毕智穷工,移人心目”。在壶艺上造诣非凡,成就卓著,但其晚年却自知其艺难以企及其师之水平,常常感叹:“吾之精,终不及时之粗。”——何以如此?

何以如此?这句话从徐友泉口中说出,恰恰证明了时大彬壶艺的杰出成就,不仅如此,当徐友泉发出这样由衷的感叹时,在某种意义上,也彰显了他自身的杰出。这种意识——只有以艺术的审美境界来衡量紫砂壶时——才会生发这种体悟与见解。众所周知,即使在艺术范畴内——这种艺术的自觉也常常是极难达到的,通常而言,很少有艺术家甘愿为独立的艺术精神而牺牲世俗之利益,更多的情况下,艺术家不过是将艺术作为一种谋生手段,其作品创作中往往会曲意迎合某种意识形态、流行观念或资本力量,而不是竭力去远离或规避被这些潜在的“看不见的手”所操控。因此,在艺术中追求写实、细腻、光滑等表面形态以及某种喜闻乐见的艺术语言或趣味(也可能是所谓高雅的)便成为一种常态,特别是处在消费时代的当今社会,这种现象更是屡见不鲜。由此反观时大彬之“粗”,就尤显难能可贵,其在“后人金坛,卒以文巧相竞”的时代风气中能独树一帜,这是和他卓越的艺术理解力相关的,当然,这种艺术理解力本身即是一种天赋和悟性,很难像技术那样可以轻易传授,除非接受者自身具有这种体悟和天赋。这也正是杰出的大艺术家也往往很难有直接的继承人的原因,而徐友泉只是在晚年也才真正悟到这一点,却终究稍逊一筹,未能如时大彬当年所愿。

当然,“细”虽可理解为细腻、精细,但“粗”却不可理解为“粗糙”或“粗鄙”之类,之于紫砂壶,一个更为相称的词语是“朴雅”。时大彬的“粗”或许更应从这个角度去理解才能得其精髓,即不拘泥于技术上的精细而流布于气质上的绝胜之处。古代画论中有所谓“神品”或“逸品”,均非指摹神状物的精雕细琢、错彩镂金的匠气之作,而是指称那些更具精神表达与笔墨况味的放逸之品。对于紫砂壶而言,或可同样视之。

作为一门手工艺,技术对于紫砂壶的制作极为重要,正是时大彬改进了此前的砂壶成型手法,使紫砂壶的发展在他的手中有了突飞猛进的飞跃,“遂真正形成宜兴陶瓷业中独树一帜的技术体系。”但是我们也应看到,技术本身并不具有思想性,它一旦得以完成并固定下来,就变成了冷冰冰的一套程序,但人的思想最大限度地贯注于其中,就会使其具有温度与品质,从而创造出非凡的艺术杰作。对于这一点,紫砂史上不乏此类事例,在论及曼生的文人壶时,顾景舟曾这样写道:“但就壶艺而论,友兰、虔荣的技艺,当位列彭年之右,惟彭年与曼生之优相契遇,相得益彰。”我们相信这种判断,假如果真如此的话,它恰恰在告诉我们,即使在作为手工艺的紫砂壶制作上,艺术的重要性对于紫砂艺人的成就而言,依然是不可忽视的关键环节。而对于紫砂壶及其发展史而言,作为个体意义上的人的重要性更是不言而喻的。

二、作为一种设计艺术史的紫砂壶史

如果我们把《阳羡茗壶系》视作有明一代紫砂壶领域的设计艺术史(事实上确实如此),则紫砂壶作为一种艺术形式在理论上的确立就得到了印证,它意味着对紫砂壶作为一种手工艺已经从匠的范畴迈入了艺的范畴,诚然,紫砂壶的发展首先是基于一种手工艺的器物制作,它独特的器物成型技术、师承关系以及制作工具都彰显着“匠”的重要性,但毋容置疑的是,对于作为茗器的紫砂壶制作而言,几乎自它诞生之初,紫砂艺人就使它具有了其它器物所不具备的在艺术表达上的自我要求,这种艺术上的自我要求在其它工艺领域几乎从未有过这样的自觉,不管是出于偶然的机缘巧合还是其自身发展中的必然性,此一现象都堪称中国工艺史上的奇迹。尽管说《阳羡茗壶系》的写作在一定意义上确立了这种理论上的保证,但从其所记述的内容来考察,我们却可以看到,这种阐述仍是一种后发性的理论总结,紫砂壶的制作对艺术自我的要求确实有着它自身的自发性。当然,这一自发性是在其一定阶段才出现的,即它从相对粗陋的日用品器物向作为文人雅事的茗饮器具的过程完成了这种艺术表达的自我体认,尽管这种体认在很长的时间里时强时弱,也并不十分自信。

从《阳羡茗壶系》中,我们可知紫砂壶的创始始自吴颐山的家僮供春,而供春的制壶技艺则来自金沙寺僧。另据吴梅鼎《阳羡茗壶赋》中的记载,供春的制壶技艺则来自于当地的土人。“余从祖拳石公读书南山,携一童子名供春,见土人以泥为缶,即澄其泥为壶,极古秀可爱,世所谓供春壶是也。”其赋曰:“爰有供春侍我从祖,在髫龄而颖异,寓目成能,借小伎以娱闲,因心絜矩。过土人之陶穴,变瓦甒以为壶,…… 稽三代以博古,考秦汉以程功。圆者如丸,体稍纵为龙蛋;方兮若印,角偶刻以秦琮。脱手则光能照面,出冶则资比凝铜。彼新奇兮万变,师造化兮元功。信陶壶之鼻祖,亦天下之良工。”

而作为目前唯一可考的早期紫砂器,即1965年南京中华门外马家山油坊桥明代嘉靖十二年(1533年)司礼太监吴经墓出士的紫砂提梁壶,其制作技术从器物的标准来看已然很精到,但显而易见,它还是作为日用器的范畴而被使用的。明代无锡画家王问(1496-1576)的《煮茶图》一画中,绘一长者以竹炉煮茶,而竹炉之上的煮茶具与吴经墓出土的紫砂提梁壶极为肖似,考虑到两者在时间和地域上的巧合,我们几乎可以断定画中的煮茶器为紫砂制品,而且很有可能与吴经墓出土紫砂提梁壶为同一款式,之所以出现这种巧合,还在于此提梁壶是作为煮茶的器具而并非作为案上的冲泡茗器而存在的,确属日用器物范畴,因而可以批量生产,广泛流传。另外,正如李立新教授在《重构造物的模仿理论——紫砂器形的来源》一文中所指出的,这件紫砂壶的造型在很大程度上来自于对其它材质(金属)器物的模仿,在造型语言上尚未形成其自足而成熟的造型语系,虽然其出土纪年为1533年,但其制作年份仍难以考证,显然要更早,而这一年,供春应早已开始制壶并已为时人所重,紫砂壶制作的技艺水平以及其面貌风格显然都与此前有云泥之别,紫砂壶已经被赋予了不同的文化要素,使其从一种纯技术的作为日用品的器物转向了具有审美内涵而为文人茗客们所重的“雅器”了。

值得注意的是,吴经墓出土的紫砂提梁壶在造型语言上还处于简单的移植与模仿阶段,其制作者应是传统的匠人,其思维当然也囿于传统的匠人思维而缺少强烈的审美创新与自我意识,因而在紫砂壶上并没有留下任何个人的印记。而到了供春,则已经“稽三代以博古,考秦汉以程功”,创作出种种新样式并在砂壶上署名了。尽管在供春之前,作为日用器物的紫砂壶或许在很长的历史时期一直存在,并达到了一定的技术水平,但其质的提升仍应归于供春的“创始”之功,《阳羡茗壶系》所言并不为过,因为正是自供春始,才形成了紫砂壶作为艺人具有自我意识与审美意识的创作性“作品”的传统。这一传统我们可称之为紫砂壶发展的“文”化或“文人”化传统,也可称之为紫砂壶由“匠”向“艺”的转化传统。

毋庸置疑,在《阳羡茗壶系》的书写中,作者对于艺人及砂壶的审美评价显而易见源自于文人的审美评价系统,而其谱系性的写作手法以及其艺术化的视角将紫砂壶纳入了艺术审美的范畴之内,从理论上最终确定并提升了紫砂壶作为一种艺术形式的存在价值,也直接为清中期曼生文人壶的出现铺垫了理论性的基础。

三、当代紫砂壶设计面面观

在紫砂壶艺术史上,时大彬、陈鸣远、陈曼生与杨彭年、邵大亨均为其所在时代紫砂艺人的杰出代表,现代则有顾景舟一人扛鼎,作为一代宗师,顾景舟在紫砂艺术史上是一个集大成的紫砂壶艺术大师,在从艺人格和对紫砂壶工艺的理解与把握上,他以邵大亨为终身楷模,并将其推进到前所未及的高度;在对紫砂后进人才的培养上和对紫砂工具的重视上,他和时大彬不分轩轾,甚至之于前者有过之而不及;对于和同时代画家文人的交往与合作方面,则可与陈鸣远、杨彭年平分秋色。在他和同时期紫砂艺人的共同努力下,将紫砂工艺进一步完善,并培养了大批紫砂壶创作人才,而他自己则身体力行,加强自身的艺术修养与人格修为,对紫砂工艺精益求精,除使传统壶式得以弘扬发展之外,还创制出《上新桥壶》、《提璧壶》、《鹧鸪壶》等堪称经典性的新壶式。在他之后,紫砂壶的创新设计呈现出一种前所未有的活跃态势,涌现出一大批优秀的紫砂壶创作人才,这显然得益于顾景舟等老一代紫砂艺人的悉心传授与精心指导。

上世纪八十年代以来,在改革开放与市场经济的背景下,西方各种艺术及设计理论思潮得以迅速传入中国,极大地推进了中国当代艺术与当代设计的发展,在一定程度上,紫砂壶的设计创作也受到了波及与影响,并有效地推动了紫砂艺人的创新意识,一时创新壶式纷纷出现,进入新世纪以来,随着中国新兴中产阶层的出现,以及对高品质生活的需求,紫砂产业的规模也得到了前所未有的发展,进一步推进了紫砂壶的创新与设计。

图4、图5 “研山壶”系列作品之《枯山瘦水》

在现当代的紫砂壶创新设计方面,出现了多元发展的趋势,或是汲取传统文化元素及符号,将之运用于紫砂壶的造型设计中,使之更具有古典的文化与艺术气息,此类作品由于要添加一些造型元素,往往作品效果会显得更丰富;或是借助于西方现代抽象艺术的语言构成形式,将其融汇到紫砂壶的创新设计中,作品最终呈现出更为简洁大方的现代造型,其流畅的线条传达出一种音乐的节奏感;或是壶艺家与画家书家的合作,致力于当代文人壶的创作;或是寻求个人符号化的创作语言等等,可谓异彩纷呈。

但同时我们也应看到,景舟以降,紫砂艺坛也日益喧嚣起来,在表象繁华与庞大的市场经济效益背后,紫砂壶的艺术性是否有相应的提升却值得质疑。无论是市场经济的刺激还是职称评定制度背后潜在的利益诱惑,都极有可能将紫砂艺人带入一种浮躁、短视、急功近利的时代氛围中,这种氛围容易产生各种籍创新之名的新花样,却不容易产生真正意义上的杰作,因为很少有人能无视现实生活中巨大的利益诱惑和各种机会而自甘寂寞,而真正伟大的艺术几乎从来不是在众目睽睽的聚光灯下诞生的。在这样一个时代,即使是那些以艺术作为献媚工具来攫取权力的所谓艺术家或依靠权力认可而获得巨大声望与荣誉的艺术家,也极有可能恰恰是平庸的,套用汉娜·阿伦特的一句话,我们也可以得出一种相似的结论,即艺术中的平庸有时也是一种恶,但却是一种更不易为人所察觉的并被世俗权力的光环所修饰化与模糊化了的恶。成功而平庸的艺术恰恰是在艺术上缺失自我独立意识的。一句不易为人理解的至理名言是这样说的:“的确,优秀作品总是在将来引人关注;同样,二流作品总是在其自己的时代引人注意。”1欧洲现代主义的核心人物,葡萄牙诗人费尔南多·佩索阿《自决之书》第51页。或者如诺贝尔文学奖得主、波兰诗人切斯瓦夫·米沃什在受奖演说中所说的:“……在一切心灵事物中,包括属于艺术的一切事物,要有一个严格的、苦行主义的等级制度,他(奥斯卡)认为在这些事物中,如果把二等品等同于一等品,就是一种极大的罪过。”显然,这种等级并非指由某些所谓的权威机构一类所认定的等级评定,这些机构在面对诸如艺术一类的评判中,它恰恰是无能且荒谬的。由于紫砂壶毕竟以手工艺为基础,技术的重要性至关重要,或许可以由此得到某种程度的豁免权,但是,应该依然相信的是,那些通过投机取巧而攫取了时代名声的人也是永远无法在自己身上克服时代性的人。毕竟——在这样一个喧嚣而疯狂的物质化时代,更非是艺术家各安其所的时代。

从技术角度而言,现代制壶工艺必定早已超越了此前的任何时代,但这种进化论仅是一种技术主义的自得,而在艺术领域则可能反向退化。清代词人陈维崧在论及清初紫砂壶创作现状时曾在诗中指出:“后来往者或间出,巉削怪巧徒纷伦。”这种批评或许并不是指技术上传承的工艺水平的下降,而是指在“艺术”意义上审美品质上的偏差与缺陷。技术上的日益娴熟并不能直接造就审美创造力的提升,有时它还会因此固化艺人的审美观念,使其很难在艺术上具有突破性的创造,或者出现审美偏差,造成创新上的“巉削怪巧”而失去对紫砂壶艺术精神表现上的内涵与韵味的精准把握。

图6 《包孕吴越》

紫砂壶作为一种传统器物,从始至终受到了文人审美理想的浸润滋养,在某种意义上,曼生文人壶可称为紫砂壶作为艺术所能达到的最高典范,但自民国以来,整个传统文化在中国大陆的逐渐隐退与衰落以及传统文人阶层及其生活方式的迅速消失,都使紫砂壶的后续发展失去了其固有的文化环境和土壤,虽然在现代艺术与设计思潮的影响下,紫砂壶的创新设计呈现出更具多元化发展趋势,也出现了一些相对经典性的名作,但也不难看出这种发展背后的隐忧。一方面,引入现代设计理念虽然给传统文人文化环境背景的缺失的紫砂壶设计开辟了新的方向,并产生了如张守智设计、汪寅仙制作的《曲壶》这样完美精湛的杰作,但大多数其他此类的紫砂壶在造型或形式上多有不尽如人意之处。但即使如《曲壶》,其形式上的流畅与张扬之于砂壶而言也有过度设计之嫌,这种西方现代构成式的设计理念恰恰是和以文人壶为代表的紫砂壶传统美学底蕴的设计意向相悖离的。

另一方面,那些借鉴中国传统文化元素的砂壶设计往往止步于一种简单的拼贴与堆砌式的设计,作品常常会流于一种矫饰化与表象化的倾向,骨子里其实缺少那种对中国传统艺术精神的深刻理解与把握,因而在形诸于砂壶设计时,虽然不乏传统文化的符号元素,但最终表现在紫砂壶的意境、内涵与底蕴上仍显得略欠火候,作品缺乏那种炉火纯青的浑然之境。这不能不归咎于砂壶设计或制作者在艺术精神品格上的孱弱与审美直觉上的拙劣。

在曼生壶与玉成窑之后,人们对于“文人壶”一脉的热情一直有增无减,当代许多著名的书画家也纷纷与壶艺家合作,产生了一系列优秀的当代文人壶作品,砂壶的工艺水平与笔墨、镌刻都具有极高的价值,但同时不可否认的是,从设计思想和紫砂壶史的角度而言,这种合作无论是深度与高度上都难以企及“曼生壶”所达到的创造性巅峰,当代文人壶更多的只是秉承了文人画与紫砂壶在形式上的结合,而鲜有在“曼生壶”设计思想的基础上产生新的自成体系的创造性成果的表现。

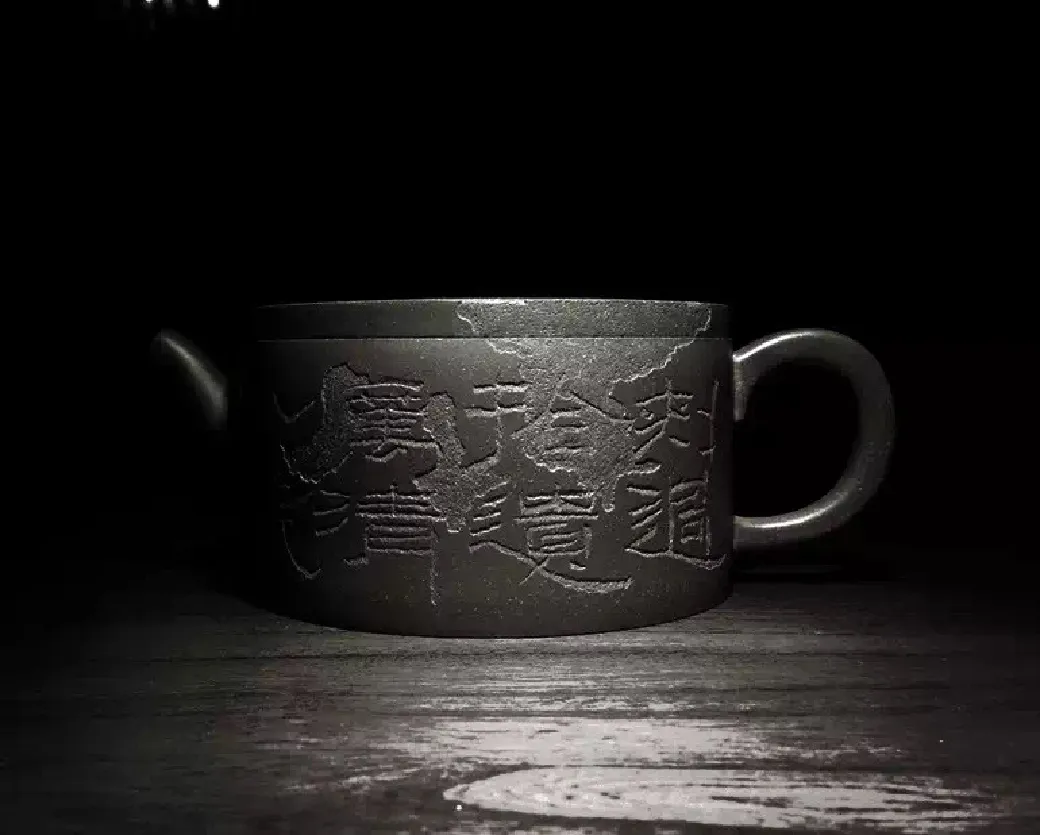

从某种意义上讲,时大彬壶虽不具有“文人壶”的形式构成要素,却由于其“不务妍媚而朴雅坚栗”的品质,亦可视为一种文人壶,相反,一些虽然具备文人壶形式要素,却由于其格调低下,品味拙劣,仍难以称得上是真正的“文人壶”,由此可以说,“文人壶”所重的并非是某种固定的样式,而是渗透于创作者本人所秉承的艺术精神与艺术人格的体现,从这种角度出发,著名设计师陈原川先生所设计制作的“研山壶”系列作品却能在“曼生壶”之外,以一种当代的具有原创性思想的方式,最大程度地皈依了“文人壶”的内在精神与审美品格,他也因此一跃而跻身为当代紫砂壶设计领域的佼佼者。

图7 《枯山瘦水》

四、由技而道与由道而技

禅宗自始祖达摩传至六祖慧能,始分南北顿渐二宗,在唐代及之后成为显教,至今不衰。禅宗之于绘画思想之影响,尤见于明董其昌的南北宗论,他在其著作《画旨》中明确提出画亦分南北二宗,“亦唐时分也,但其人非南北耳。”在此基础上对中国山水画史上的两种艺术审美取向进行划分,以是否“文人画”及“士人气”为标准,而不是禅宗上地域意义上的分界。董其昌认为南宗多出自文人画家,作品多具天趣与书卷气,笔墨率真,格调高雅;而北宗重功力,注重苦学,作品精工之极,刻画谨细,有匠人气。由禅宗来看,慧能创立的南宗鼎盛而神秀创立的北宗衰微。在绘画上,文人画的成就也远胜于宫廷画家或画工。尽管董其昌的“南北宗”论也引起很多争议,但其理论学说的价值和影响却一时无有可出其右者。著名学者徐复观在《中国艺术精神》一书中专辟一章讨论批评董其昌“南北宗”的问题,认为董论“只是他暮年不负责任的‘漫兴’之谈,但因他的声名地位之高,遂使吠声逐影之徒奉为金科玉律,不仅平地增加三百余年的纠葛,并发生了不良的影响。”对董其昌南北宗论的批评不能说不苛厉,但这种批评虽然有一定道理,但丝毫不能抹杀董其昌艺术理论的思想价值,同时这种批评也不过彰显出徐复观的身份与立场,即他只是作为一位学者而非艺术家才能有此宏论,通常意义而言,学者恰恰是一种终日青灯黄卷、穷经皓首的渐修式的问道者,而鲜有创造性的艺术家式的天才,因而无法认同艺术家天赋之重要性,从禅宗角度来看,何为渐悟?一言以蔽之,渐悟实为未悟。顿悟才是根本。顿即是悟,殊不知多少人渐而不顿,渐而不悟,始终自囿于蒙昧而未知,皆是为世俗事物及利欲所蔽。又有多少匠人碌碌一生,终为匠人而无法抵达“艺”的层面,皆是因为其心智与欲念上的重重束缚。正如六祖慧能是天才和艺术家式的人物,不识一字却直觉极强,遂有“顿悟”一宗弘扬。而神秀则是工匠式、学者式的人物,虽通文字,却缺乏直觉与创造力,只能屈主“渐修”之说,期以勤补拙,但终不能挽北宗之衰微。

图8 “研山壶”系列作品

图9 “研山壶”系列作品之《研山墨池》

因此,对于顿渐之说的探讨,有助于厘清艺术精神的本质。“顿”就相当于艺术中的天赋、天才,天才的弘扬与阐发即是精神的顿悟,是一种潜藏的质素种子被意识突然地提纯、生发而产生的飞跃。有的艺术家终其一生也无法理解艺术的本质,“指鹿为马”却不自知,使自身局囿于形而下的技艺,而始终进入不了精神层面来探讨、看待事物,这就是缺乏一种艺术的天赋与精神“顿悟”之能力,虽孜孜以求却只是在一种低层次的即定性的世俗审美范畴里“鬼打墙”,其艺术不具备精神上的主体性与自我蜕变升华的能力。

紫砂壶作为一种艺术,亦可分为“南北”二宗,不同之处在于它既不像禅宗那样以地域分,也不像文人画那样以有无“士人气”分,而是看艺术家是否对艺术精神本质有领悟力与理解力而分。通常而言,由于紫砂壶艺的制作首先是一种独特的器物手工艺,因而历史上习惯于把那些取得卓越成就的大家视为由技而进乎道的壶艺家典范。一个明确的出处来自于清吴梅鼎《阳羡茗壶系》:“若夫综古今而合度,极变化以从心,技而进乎道者,其友泉徐子乎。”必须看到,这种观点首先是基于当时紫砂壶尚处于手工艺范畴而加以审视的结果,它有助于提升紫砂壶的艺术地位,但在视紫砂壶为一种器物艺术的今天,“由技而道”观点的泛滥,却会造成诸多误解,正如同禅宗北宗的渐悟只是徒劳无功的“勤拂拭”也仅仅只能达到“染”与“非染”交替重复的境界一样,技术的日益熟练也无助于创造力与精神境界的提升,相反,它会以一种技术主义的自得使自身蒙蔽,并强化自身趋于世俗性和功利化的泥潭,根本无法做到由技而道。而那些真正有所创造的大家莫不是由道而技,先顿后渐,才是最最上乘之法。因而,“由技而道”近于神秀之北宗,“由道而技”近于慧能之南宗,此可谓紫砂艺术之“南北宗”论之要。

然而,紫砂壶之“南北宗”并非要自设藩蓠,划定界线,不过是提醒人们去理解艺术精神之本质之于技艺本身的决定作用,以及对艺术精神之本质的领悟对于创作的积极催化作用。徐友泉之于时大彬,正如同神秀之于慧能。但徐友泉之于其他艺人,也同样可称为“由道而技”的大家,而其他艺人则是“由技而道”者,此不可一概而论。毕竟,时大彬在徐友泉幼年时就给予他很高的评价:“如子智能,异日必出吾上。”可见徐友泉也有极高的天赋与领悟力。因而,紫砂壶之“南北宗”并非是一种界定性的概念,而是一种处于变化中的自我体认的开放性状态。

《坛经·顿渐品第八》中记载:“然秀之徒众,往往认南宗祖师:‘不识一字,有何所长?’秀曰:‘他得无师之智,深悟上乘,吾不如也。”神秀之语,与徐友泉晚年之叹如出一辙。

在紫砂壶艺术史上,设若大彬为南宗,友泉则为北宗;曼生、彭年为南宗,友兰、虔荣则为北宗;陈鸣远为南宗,陈子畦则为北宗……如此而论,而断无取师承门派之关系,端看制作者本身的人格修养与作品所达到的艺术意境。

由道而技,也是对紫砂壶作为一种艺术的形式这一既定的认知提出了更高的要求,它要求紫砂壶设计制作者能够超越传统匠人的惯性思维,致力于达至作为一个艺术家所需的修养工夫与人生境界,才能以道统技,真正使其作品在艺术精神上臻于至境,否则虽终日碌碌于世,仍不免是以牟利为目的的循规蹈矩的匠人而非具有创造性的“匠艺”。

图10、图11 “研山壶”系列作品之《湖山胜概》

正是在这一点上,“研山壶”秉承了“曼生壶”以道进技的创作路径,却又展现出崭新的境界与品格,作为早已在设计领域成就斐然的著名青年设计师,陈原川先生博古好雅又深具慧心,故一旦涉足于紫砂壶艺术领域就能一入直超,非同凡响。初以太湖石形塑入壶,布局变化,已然得心应手,完全凭籍着一种艺术家的感觉,而这种能力对于一般的紫砂艺人是不可想像的。“研山壶”的早期作品包括《研山石瓢》、《包孕吴越》、《二泉映月》、《研山方舟》等等,尤以《枯山瘦水》最具韵致,让人叹为观止。进而他又幽潜沦匿于石鼓、碑刻、法书名贴等,创制出《湖山胜概》、《研山墨池》、《石权壶》等紫砂壶佳作。《研山墨池》静穆古雅,整体设计与细微之处均可玩味,堪称“研山壶”又一经典之作;《湖山胜概》系列于一拳之地纵横捭阖,以小见大,澄怀味象,给观者以“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,让人游目骋怀的感受与想象,而其形态及处理手法亦非传统砂壶中所见,或许已经暗蕴出某种让人始料未及的新的生成可能性。

纵观陈原川先生之“研山壶”系列作品,俨然已有一种独特的文人精神与艺术品格贯穿于其中,这当然源自于作者自身的修养与才华,“世好妍华,我耽拙朴”,对艺术精神本质的深度领悟才能让人超然物外,风神潇洒,不滞于物,故能成物,曼生之后,紫砂文人壶虽蔚为大观,但从设计角度而言,其沉疴已久,假以时日,或许“研山壶”将带给关注紫砂壶设计史的人们一个惊喜,因为紫砂壶艺术史上的每一个巅峰,都是静默而超凡的,而蕴藉于紫砂壶中的“文心”或艺术精神,则是永恒的,它既指向过去,又指向未来。

(责任编辑:张同标)

参考文献:

[1](明)周高起、 董其昌著 司开国、尚荣注.阳羡茗壶系:骨董十三说[M].北京:中华书局2012,2

[2]徐复观著.中国艺术精神[M] 桂林:广西师范大学出版社,2007,1:

[3]陈传席.中国紫砂艺术[M].台北:书泉出版社,1996,9

[4]佛教十三经[M].北京:中华书局,2010,11

[5](明)张岱.陶庵梦忆·西湖梦寻[M].上海:上海古籍出版社,2001,5

[6]姥海永.神话与镜像:关于精神性的艺术与思想[M].北京:金城出版社,2011,9

An Exploration about Literary Mind ——The Technologization and Scholarization of the Development of Boccaro Teapot

Keywords:technologization; scholarization; boccaro teapot of Yanshan; design of boccaro teapot

Abstract:The history of boccaro teapot development is that of its continuous technologization and scholarization. That is,it portrays the developing process of boccaro teapot transforming from a craftsmanship into an art, which enables the art of boccaro teapot to possess a unique standard of aesthetic value in the system of artistic creation in China and at the same time provides a driving force that never ends for the virtuous development of boccaro teapot in the long history. In the context of art and design in contemporary society, it is necessary for us to consider how to innovate and to create classic works that both belong to this age and are truly of originality. With respect to this problem, the creation of boccaro teapot of Yanshan (the teapot influenced by Yanshan stone art culture) may pose some implications for us.

DOI编码:10.3969/J.ISSN.1674-4187.2016.02.019

作者简介:何岳,江南大学视觉文化研究所研究员,研究方向:紫砂艺术理论。