《中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪》评述

文/ 张明山

《中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪》评述

文/ 张明山

“民以食为天”,中国的饮食文化博大精深,中国人不仅讲究美食,而且讲究美器。因此有“美食不如美器”一说,不是器美一定胜于食美,也不是单纯提倡要使用华美的器具,而是说食美器也美,美食要配美器,追求美上加美效果 。饮食器具作为其中物质文化的承载者,体现了其所处时代的生活方式、社会制度、技术水平及审美情趣等。由于饮食器具流传的范围和使用人群的广泛,体现了我国独特的设计造物思维,使得对饮食器具的研究具有较高的学术意义。

辽、宋、金、元,是我国多民族文化具有较深广度和深度的融合时期。政权的交替、民族的融合促进了饮食器具集大成的格局,也是饮食器具转型整合时期。由此,韩荣先生对辽、宋、金、元饮食器具研究的学术意义便得以彰显。更为重要的是采用了专题式的研究方法,以具体的案例为切入点,进而探讨同一类型器具的时代特征和不同时代器具的演变规律。即在已有的时空框架之内,排除面式贯通,而是将点汇聚成面再进行贯通研究。可见,作者在饮食器具的研究工作中注重设计研究的前沿性及创新性。

一、体例之新

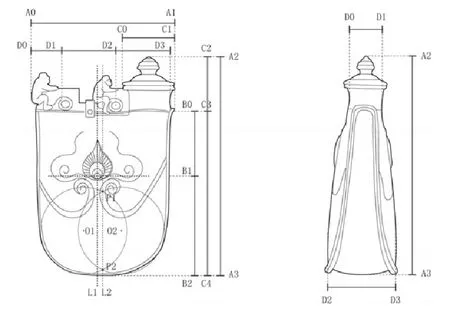

《中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪》全书共分为十个分析案例:温藉之悦——辽代白釉莲花纹执壶与盏;杯盏盈盈——辽代錾花银托盏;冠之异化——辽代绿釉贴塑鸡冠壶;琢磨良工——宋代象钮盖银执壶和银温碗;意满匠心——宋代银鎏金錾花八角杯;清素若玉——宋代白釉印花斗笠碗;沉静无文——金代黑釉铁绣花长颈瓶;盛酒行觞——元代釉里红转心高足杯;因世之变——元代青花凤首扁壶;兼容并蓄——元代青花凤凰杂宝纹大盘。韩荣先生通过较长时间的考量和论证,排除对制作精良、奇巧工艺的集合品的关注,更多的选择了以上十例能够体现民众生活状态,体现“民用之美”的实用器具之上。每一个案例从器具缘起的背景开始,宏观叙述该类器物的文化动因和发展脉络。进而从考古学的角度对同一类型的器具进行分型分式。最后,从结构设计、工艺特征、视觉设计、设计文化、设计比较等方面对该类器具进行深入研究。从一般性的结论中启发式地引出具体案例,进而分析具体器具本身的功能特征、工艺技术、装饰纹样和审美价值等。在研究过程中,注重与考古学、民族学、历史学、物理学、数学等学科的交融,在丰富的考据知识的基础上,将艺术设计学研究方法有效地注入古代器具设计研究,并创建了设计学研究方法的相关示意图和分析图,使得书中的论述更加生动有力。如在辽代绿釉贴塑鸡冠壶的研究中,作者认为鸡冠壶的视觉设计很好地运用了黄金比例。通过测量,作者发现器体的宽度与长度的比例为0.67,以壶身图案为分割点,上至壶颈部与下之壶底部的比例为0.64,这两个比例关系都已经接近了黄金比例。从作者绘制的图中便清晰直观地得以展现(图1)。

二、视角之新

辽代是少数民族契丹族在我国北方和东北地区所创立的统一政权,先后与中原五代诸朝、北宋及西部的西夏政权并立而存,诸国间虽多次发生过战争,但是互通使节、贸易通商、文化交流,稳定发展的和平关系占据主流。辽代一直扮演着沟通东西方经济与文化的角色,因此辽代的饮食器具具有融合游牧文化、农耕文化、西方文化于一体的特征。 基于这种历史观,韩荣先生选取了辽代的白釉莲花纹执壶与盏和绿釉贴塑鸡冠壶进行更为全面的解析,详尽探讨辽代社会生活方式的转变、制瓷技术的进步和审美情趣的演变。

图 1 辽代绿釉划花贴塑鸡冠壶

我国是茶文化的发源地,茶兴于唐代,盛于宋代。宋代的茶文化可谓是极为繁荣。宋人蔡绦在《铁围山丛谈》中曾言:“茶之尚,盖自唐人始,至本朝为盛,而本朝又至佑陵时益穷极新出,而无以加矣。” 不同于唐代茶具以金银制器居多,宋代茶具以瓷质见长,并将茶具的造型、色彩与品茶活动紧密地联系在了一起 。如书中作者选取的宋代白釉印花斗笠碗,碗体造型的重心呈上移趋势、拉升了碗体的轮廓线条,充分体现了宋代茶具的时代审美。作者从斗笠碗的类型分析、造型分析和纹饰分析全面阐释了斗笠碗的设计特征,又探讨了宋人对白瓷的审美意蕴。将宋代白釉印花斗笠碗活灵活现地置于当时具体的历史和文化语境之中,既说明了宋代白釉印花斗笠碗在设计中线条的简洁、比例的恰当和尺度的完美又借助材质之美迎合了宋人对超凡飘逸、传神尚意的“素”美特征的追捧。

图2 辽代绿釉划花贴釉鸡冠壶受力分析图

金代是由少数民族女真族建立的封建王朝,建立于十二世纪初,统治我国东北和华北地区。由于统治者实行“汉化”的政策导向,使得女真族和汉族更频繁的文化交流和更深广的民族融合。 金代中后期,具有强烈民族装饰意味的黑瓷器具极为流行,在社会生活中,黑釉器具普及度较高。在黑釉器上绘制类似铁锈颜色的花纹,人们称之为铁锈花。生动自如的花饰打破了黑釉器具的沉闷之气。

这种格调不是利用对比来夺目,更多的是一种沉浸无文的意蕴美。 金代黑釉铁锈花长颈瓶不仅体现了工匠们独特的创造力也体现了在承袭宋代技术工艺的基础上的开拓与创新。

高足杯的雏形始见于新石器时代,其间,其形制和功能并非完全断裂。因此高足杯有比较完整的历史发展轨迹,为元代釉里红转心高足杯的研究提供了历史依据。元代是我国第一个由少数民族建立的统一政权,元代统治者对陶瓷比较重视,专门设置“浮梁磁局”来掌管瓷器生产的有关事务。 这使得元代的制瓷业迅速发展,成功创烧了青花瓷和釉里红瓷。正如文中作者所提及的元代釉里红转心高足杯、元代青花凤首扁壶和元代青花凤凰杂宝纹大盘。元代瓷器的生产和使用比宋代更为普及,品种更加多样。在经济、文化、技术等多方面的共同影响下,元代瓷器的造型及材料工艺随之丰富起来,元代开启了青花瓷饮食器具和釉里红饮食器具的新篇章,对明清制瓷业的发展产生了深远的影响。

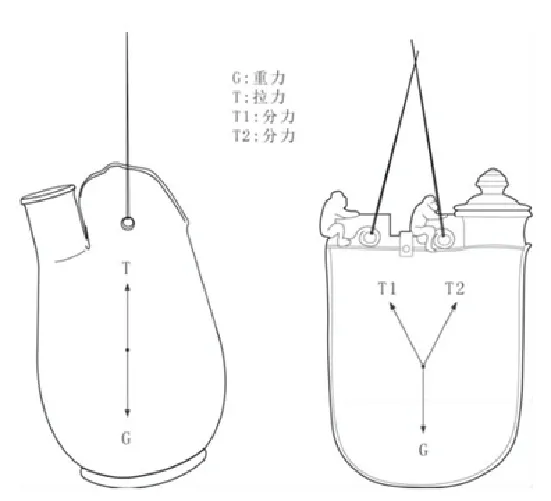

图3 斗笠碗使用示意图

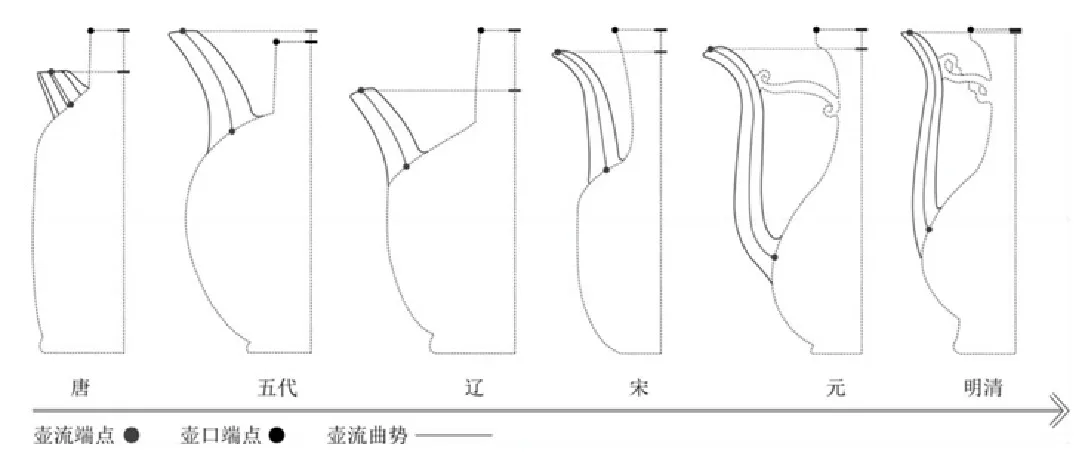

图 4壶流的发展趋势

作者对于辽、宋、金、元饮食器具的解析充分考量了本民族文化、外来文化、唐文化等众多文化因素对其饮食器具的影响,十分注重民族的交流与互动。辽、宋、金、元是比较特殊的历史时期,存在着不同种族政权分峙的现象。而在10-13世纪中国境内的诸政权相抗中,“汉族人在这段时期的对峙中始终节节败退,但是汉文化渗透范围却是以蔓延的趋势生机勃勃,成为文化交流与融合的主导力量”由此,民族之间的融合可以视为致使器具发生发展的原动力,大大促进了这一时期饮食器具的发展。显然,在具体器物研究中,民族之间的交流与融合给研究带来了旨趣,但也带来了挑战,其具体表现为:其一,器物形成的文化动因更加复杂;其二,器物展现的造型与装饰内涵更加复杂。因此需要研究者充分分析多元的文化背景,解析器物设计的纹饰语言及其背后的象征意义。可以说,作者敏锐地扑捉到了这一点,完美地剖析了具有文化融合和文化剥离现象并存的特殊时代的饮食器具,完美把握了时代风尚。

三、方法之新

对于具体案例的研究,从共时性的角度而言,其一,作者所选的十例饮食器具皆是具有功能美和形式美的完美结合。设计的内容可以从两个方面来表述:第一是物质性的内容,是器物结构和功能的展现,这是本质性的内容;第二是精神方面的内容,如装饰、形式、符号、纹样所表现的内容。 功能是设计的首要问题,是衡量一件器物是否有用、是否好用的标准。尽管时代如何变迁,器物的功能始终对其形态、纹样、结构起着决定性的作用。辽、宋、金、元的饮食器具体现了实用功能为先的设计哲学。例如,辽代绿釉贴塑鸡冠壶器体呈扁形,多设置了一个孔系,与单孔式鸡冠壶相比,双孔式鸡冠壶在穿孔以及壶腹两方面的设计上,增加了壶体震荡中的稳定性。结合绿釉贴塑鸡冠壶特有的功能性,设计者对其形式元素进行了比例尺度等层面的设计,在此基础上加入附加的社会意义,从而得到了具有快感的形式效应(图2)。 又如宋代白釉印花斗笠碗亦是注重功能性设计的典范,作者通过对宋代斗笠碗的口沿直径和高度的尺寸统计分析,可知前者的尺寸范围为11.8~23厘米之间,后者集中在4.3~7.8厘米之间,这样的尺度设计使得使用者能够方便的以两指钳住碗体,完成饮茶动作(图3)。 其二,作者重视研究民用器具,能够更加真实有力地反映当时的社会和文化,反映古人鲜活的生活。可见,作者的研究视野不仅仅局限在再现历史,更重要的是为了再现生活。如对宋代执壶的研究,作者通过充分收集研究壁画中的执壶得知,执壶在人们生活中占据重要的地位,是人们生活中常用的器具。其不仅出现于多种场合,同时适用于多个阶层,在人们宴饮等场合中随处可见,并处于饮食器具中的主导地位。

其三,作者在对具体器物的功能、材料、工艺、装饰等方面研究的同时,也注重对其背后的社会与文化语境的揭示。在每一章节都会花费相当的篇幅对其器物背后的社会背景和文化动因进行详细的分析。如元代的高足杯,作者从酿酒技术和酒文化的兴盛、游牧生活和定居生活的融合、制作工艺的改革和进步等方面分析了高足杯的产生契机。由此,在这些因素的共同影响下,元代高足杯才得以形成了其独特的风格特征。

从历时性的角度来说,作者集合式整理了每个时期和相关时期的饮食器物,进行系统的排列和对比,注重在每个案例中梳理其器物的演变轨迹和形制特征。如辽代执壶,作者绘制了执壶演进态势示意图,简要梳理了从唐、五代到明清时期的执壶,展现了执壶的演进态势。作者进而通过对执壶进行分型分式得出了的系统图表,由此作者认为,辽代执壶不仅借鉴和发展了唐代执壶的特色还受到了西方金银器的影响,并且在制作工艺上,继承和因循了金银器的制作工艺。器具是由各个附件所构成,每个附件都影响着整体的功能和造型。在宋代象钮盖银执壶和银温碗的研究中,作者在进行整体了解的基础上,从壶盖、壶口、壶流、壶腹、壶底各个附件的角度进一步分析其发展特征,从而得出更加深入而科学的研究结果。作者具体细致地从微观的角度分析了执壶的设计演变过程(图4)。书中的此类解读,大大深化了我们对辽、宋、金、元的饮食器具的认识,也加深了对器物整体发展历程的理解和当时社会结构的认识。

总之,以具体案例为切入点,联系时代、文化传统以及生活实践,丰富解析辽、宋、金、元的饮食器具及其背后的造物观和文化观,《中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪》可谓之是具有创新性的典范之作。

(责任编辑:张同标)

参考文献

1、王仁湘:饮食与中国文化[M].人民出版社,1993,页318

2、齐晓光:镔铁——契丹与辽王朝[J].内蒙古文化考古,1997(1),页1~6

3、韩荣、张力丽、朱喆:中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪[M].人民日报出版社,2015,页4

4、[宋]蔡绦撰,冯惠民、沈锡麟点校:铁围山丛谈[M].中华书局,1983,页106.

5、韩荣、张力丽、朱喆:中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪[M].人民日报出版社,2015,页78.

6、尚刚:中国工艺美术史新编[M].高等教育出版社,2007,页258.

7、韩荣、张力丽、朱喆:中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪[M].人民日报出版社,2015,页180. 8、冯先铭:中国陶瓷[M].上海古籍出版社,2006,页132.

9、史仲文、胡晓林主编:百卷本 中国全史 第12卷宋辽金夏习俗史[M].人民出版社,1994,页5.

10、李砚祖:艺术设计概论[M].湖北美术出版社,2009,页101.

11、韩荣、张力丽、朱喆:中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪[M].人民日报出版社,2015,页70.

12、韩荣、张力丽、朱喆:中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪[M].人民日报出版社,2015,页84.

13、韩荣、张力丽、朱喆:中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪[M].人民日报出版社,2015,页125

14、韩荣、张力丽、朱喆:中国古代饮食器具设计考略:10~13世纪[M].人民日报出版社,2015,页126.

The Review of A Brief Research on the Design of Chinese Ancient Catering Utensils: From the Tenth to the Thirteenth Century

DOI 编码:10.3969/J.ISSN.1674-4187.2016.02.17