西藏农牧区贫困代际传递问题研究

杨阿维 张建伟

(①西藏大学财经学院 ②《西藏大学学报》汉文编辑部 西藏拉萨 850000)

西藏农牧区贫困代际传递问题研究

杨阿维①张建伟②

(①西藏大学财经学院②《西藏大学学报》汉文编辑部西藏拉萨850000)

摘要十八届五中全会指出:“‘十三五’时期是全面建成小康社会的决胜阶段,重点实现现行标准下农村贫困人口脱贫,解决区域性的整体贫困。”西藏农牧区是区域性整体贫困的重要区域,农牧区反贫困问题是国家和西藏自治区政府面临的突出问题。文章通过对拉萨市、日喀则市、昌都市、林芝地区、山南地区、那曲地区的部分县区的600多户农牧区贫困家庭进行入户调查,发现农牧区贫困代际传递家庭面临着收入分配、城镇化、人口流动、就业、因病致贫等困境,并针对上述困境,提出解决贫困代际传递问题的可行性建议。

关键词西藏农牧区;贫困代际传递;贫困

①笔者率课题组成员于2014年12月在拉萨市、日喀则市、昌都市、山南地区、那曲地区和林芝地区进行了田野调查。

一、引言

2015年11月27日至28日,习近平总书记在中央扶贫开发会议上强调,要消除贫困改善民生、逐步实现共同富裕,是社会主义本质要求,也是我党的重要使命。他指出,要坚持精准扶贫、精准脱贫,重在提高脱贫成效。[1]

2015年12月9日,西藏自治区党委召开常委会,研究部署西藏扶贫开发工作,[2]要求各级各部门切实把思想和行动统一到中央扶贫开发工作会议精神和党中央决策部署上来,以习近平总书记重要讲话精神为指导,结合西藏区情,采取超常规措施,深入实施精准扶贫和精准脱贫,必须完成“六个任务”,即“认识到位、明确任务、落实措施、用好政策、体现特点和有力保障”,强化资金保障,加强监督审计,形成攻坚合力,营造舆论氛围,为扶贫攻坚提供有力保障。

研究西藏农牧区贫困代际传递问题,有助于深入了解导致农牧民贫困代际传递的深层根源,一定程度上反映农牧民生产生活实际状况,及时采取有效措施抑制贫困的发生。对于各级政府及社会其他成员来说,研究西藏农牧区贫困代际传递问题,加快西藏农牧区发展和扶贫攻坚对西藏落实科学发展观、破解发展难题、实现后发赶超具有重大的战略意义。实现西藏后发赶超,最艰巨最繁重的任务就在农牧区,更在贫困地区,西藏农牧区的扶贫开发在全区经济社会发展中始终处于先行地位。

二、文献综述

贫困代际传递是指在家族或家庭内部贫困以及导致贫困的因素,由父辈传承给子辈,致使子辈成年后继续陷入贫困境遇的一种社会现象。贫困代际传递的理论主要有三种:与文化行为相关、与政策相关、与经济结构因素相关。

第一种解释重点强调贫困文化(the culture of poverty)行为因素,与奥斯卡·刘易斯(Oscar lewis1965,1969)的观点相类似,刘易斯在《五个家庭:关于贫困文化的墨西哥人实例研究》中提出贫困代际传递产生于“贫困亚文化”之后,研究贫困代际传递具有各种相互作用的经济和心理特征因素。一个固定的家庭单元,成员之间由于亲情、血缘构成某种依赖关系,致使子辈从父辈那里继承其价值观、态度和习俗,从而促成了贫困文化的代际传递。[3]

第二种解释是与社会政策相关,强调福利依赖的代际传递性。米德(Mead,1992)认为,依赖社会福利的家庭,致使这些家庭成员改变了价值观,长期依赖社会福利。[4]亚当·斯密认为,大部分资本是以牺牲农村利益为代价而在城市中积累起来的。欧洲各国农村的深度改良,都是因城市资本回流到农村而实现的。农村居民一般散布在距城市较远的各个地区,不易联合起来。他们不曾联盟,也不具备协作精神。在传统观念里,从来没有说必须经过学徒才能获得从事农业生产的资格。可是,即使在农业生产领域,也要求具有复杂的知识和经验。城镇同业联盟掌握市场的主动权,制定排外规则,使城镇居民得以提高自己的产品价格而不必担心国内的自由竞争导致价格降低,同业联盟又保证了城市居民不必为外来的竞争忧虑。在这两种规矩下提升的物价,全都由农村的居民承担。人们往往认为,某些行业有必要适当培养一些后备人才,所以,一些公共团体或者热心的个人便设立基金,因而提供助学金、贫困生津贴之类的奖励。结果必然导致这些行业的人数大大超过其自然限度。那些自费学习的人所花费的时间、功夫和费用都有可能得不到相应的回报,因为教会中愿意接受低报酬的人比比皆是,哪怕这个报酬远低于他们应得的报酬。对于农牧民因处境困窘、同境遇的人又特别多的境况,人们愿意接受低于应得酬劳的报酬,任何部门却无法干预;对于雇主们急于获取利润而乐于竞相雇佣工人,致使工人获得超过应得酬劳的报酬这一状况,法律也无能为力。[5]

第三种解释强调经济结构对于贫困代际传递的影响,其中人力资本起着关键性作用。贝克尔与托马斯(Becker & Toms,1986)强调了贫困与劳动力市场的关联。其研究认为,阻碍人力资本发展的关键因素是缺乏资源,低的人力资本积累,致使孩子缺少找到好工作的能力。[6]威尔逊(Wilson,1987)指出,贫困代际传递在城市下层阶级形成的一个因素就是就业机会的缺失,大批的制造业迁出城区,导致城市下层阶级失业,也降低了摆脱贫困的机会。[7]

还有学者提出了贫困代际传递产生的原因有:要素贫困论、基因决定论、环境成因论、素质贫困论、功能贫困论、社会排斥论、能力贫困论等。也有研究认为,学校教育和家庭结构也是导致贫困代际传递的原因。由于父母受教育程度低而影响他们鼓励和帮助自己的孩子接受适当的教育。家庭结构也是造成贫困本身及其代际传递的一个基本因素。如家庭里孩子特别多,或父母离异都可能导致孩子贫困(Child poverty)。拉格纳·纳克斯(Ragner·Narkse)提出“地位实现模型”,他在《不发达国家的资本形成问题》中提出“贫困恶性循环”,从资本供给方面看,他认为发展中国家存在“低收入——低储蓄水平——低资本形成——低生产率——低产出——低收入”的贫困恶性循环。[8]

2015年4月15日,经济学者辜胜阻在《切断贫困的“代际传递”》一文中写道:“2015年年初,全国有14个连片特困区域,832个各级贫困县,12.9万个贫困村,8000多万的贫困人口。要阻止贫困代际传递必须做到:构建新型‘滴灌’式的‘到人到户’式扶贫模式;不断完善金融扶贫机制,积极发展普惠金融;重视贫困地区的‘软环境’建设和人才开发,使扶贫工作走向‘造血式’扶贫;改变资源分散、体制分散和管理分支的‘多龙治水’的碎片化现象;加大对贫困地区低保的转移支付力度,在贫困地区将低保与扶贫政策相衔接;统筹扶贫规划与城镇化规划,对生存条件恶劣的地方进行整体搬迁,保障搬迁群众基本公共服务。”[9]

贫困代际传递理论认为在一个社会流动率较高的“开放社会”中,个人自身发展机会较多,穷人及子女可以通过自身努力摆脱贫困。在一个流动率较低的“封闭社会”中,穷人的子女继续贫穷的可能性很大。由此可见贫困的代际传递率在开放社会中较低,而在封闭型社会中则较高。西藏农牧区贫困代际传递是指在一定时期内,在农牧业生产区域,藏族及其他少数民族家庭出现的一种由于父辈贫困而传递给子辈贫困的一种恶性循环,传递的条件是自然传递而产生的贫困状况的继承和反复。

西藏农牧区贫困代际传递家庭与其他地区和民族的传递既有相似之处,又有区别。其相似之处体现在:首先,都是由父辈传递给子辈,而非子辈转移给父辈的逆传递;其次,都使家庭状况陷入贫困境遇;最后,都是在家庭或家族内部之间的代际传递。不同之处体现在:首先,贫困代际传递的主体是藏族和其他少数民族;其次,贫困代际传递发生在比较封闭的环境;最后,贫困代际传递发生率较其他省份高。

三、西藏农牧区贫困代际传递的现状分析

(一)西藏农牧区贫困代际传递的现状

1.农牧区贫困代际传递家庭发生率较高

西藏农牧区贫困代际传递数据,来源于西藏农牧区家庭入户调查数据,样本量600多份有效问卷,调查区域分别是拉萨市、日喀则市、昌都市、林芝市、山南地区和那曲地区的个别县区,由于阿里人口较少,路途较远,故未进行采样。调查对象为成年人家庭,调查内容分别为:子辈已成年时的家庭情况及其父辈青壮年(25-50岁)时的家庭情况,包括家庭人口规模、人均纯收入、转移就业基本信息等,为防止由于通货膨胀等造成的货币贬值,根据实际购买力衡量是否存在贫困代际传递现象。评价标准依据贫困标准1985年人均纯收入低于200元的少数民族自治县确定为父辈成年时的家庭人均纯收入的贫困线;依据2011年人均纯收入2300元标准作为子辈成年时的家庭人均纯收入贫困线。调查结果显示:362个家庭发生了贫困代际传递现象,贫困代际传递率为60.03%;56个家庭父辈贫困,子辈脱离贫困,贫困未发生传递率为9.29%;185个家庭父辈不贫困而子辈陷入贫困,返贫率为30.68%。

2.西藏农牧区贫困代际传递的地区间差异

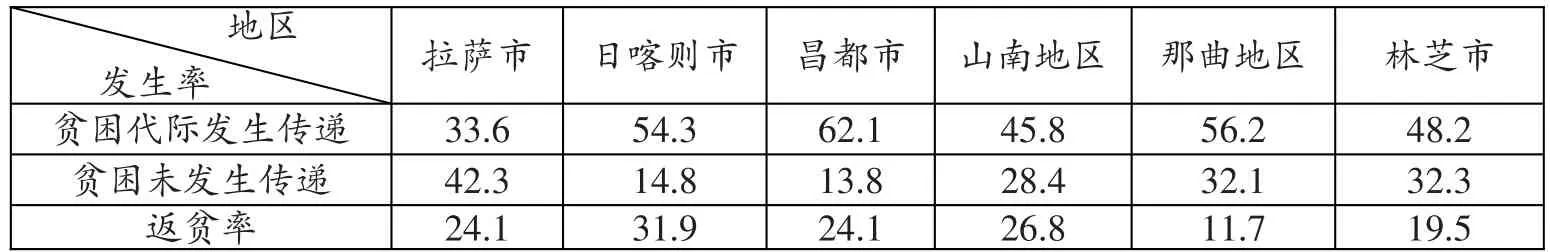

就贫困代际发生传递而言,拉萨市贫困代际传递率发生最低,只有33.6%,昌都市贫困代际传递发生率最高,达到62.1%;就贫困未发生代际传递而言,拉萨市父辈贫困,而子辈不贫困的脱贫率达到42.3%,昌都市未发生贫困代际传递的只有13.8%;就返贫率而言,日喀则市最高,达到31.9%,而那曲地区仅有11.7%(见表1)。因此,农业区较牧业区而言,更容易陷入返贫困境,贫困代际传递现象在农牧业结合区的发生率,相对而言较低。

3.贫困代际传递家庭的人口规模相对较大

农牧民认为,人越贫困,越需要更多的人口来承担家庭负担,导致发生贫困代际传递的家庭人口规模各不相同。但忽略了贫困家庭子女在未成年之前和老弱之后,都会带来家庭的负担,承担家庭的负担仅仅只有三四十年时间,非生产时间往往会超过自己从事生产的时间,这种情况验证了马尔萨斯陷阱,人口发展不能超出相应的农牧业发展总体水平,多增加的人口总要以某种方式退出生产,被消灭掉。在社会主义国家,政府的救济必然会避免人员的非自然消失,导致在保证农牧民基本物质生活的基础上,产生所谓的“收入性贫困”,即收入达不到2011年2300元的贫困标准,就会被纳入贫困救助范围。

表1 各地区贫困代际传递发生率情况 单位:%

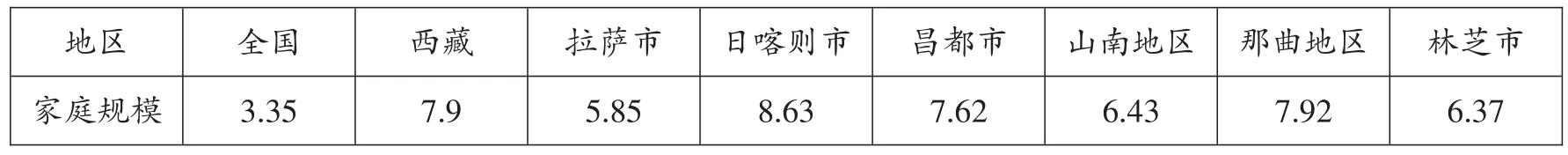

全西藏农牧区贫困代际家庭人口规模平均为7.9人,而2014年全国平均家庭人口规模只有3.35人,家庭人口规模超过全国平均水平一倍。区内各地市之间存在较大的差异,日喀则市贫困代际传递家庭人口最多(8.63人),拉萨市贫困代际传递家庭人口最少(5.85人)(见表2)。因此,家庭人口规模对贫困代际传递的影响显著。

(二)西藏农牧贫困代际传递的类型

1.“自愿贫困代际传递”型

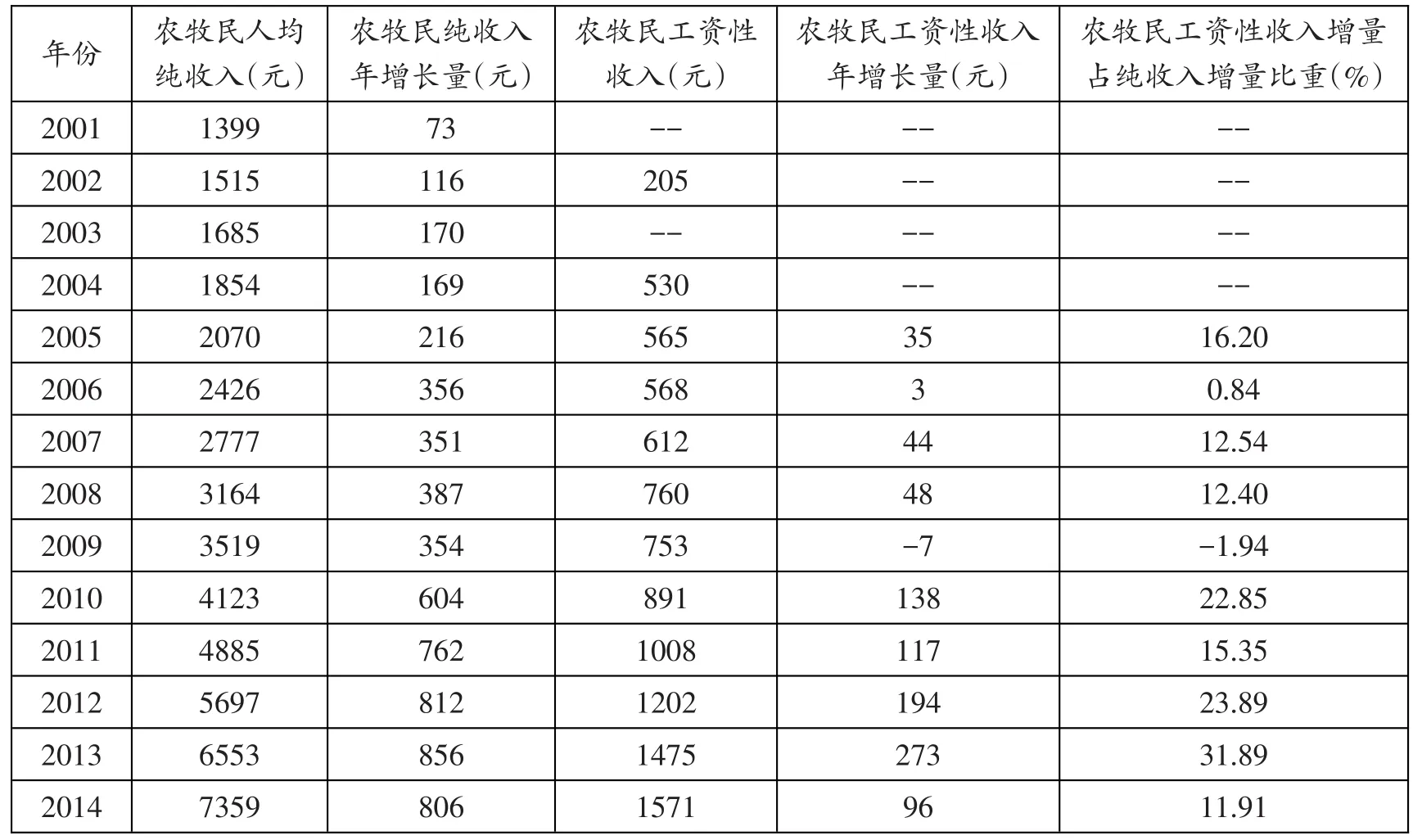

这里的“自愿贫困代际传递”不仅包括出自农牧民自愿的贫困,还包括被迫接受贫困代际传递的农牧民。一方面,西藏农牧区劳动力转移规模水平较小,受宗教、政府救助等影响,农牧民固守在原有的土地上,不愿从土地中解放出来;另一方面,西藏农牧民收入结构单一,主要来源于农林牧业的收入,外出务工人员工资性收入占人均纯收入的比重虽然逐年呈现上升的趋势,但是绝对数量仍然较少(见表3)。

2.周期性代际传递贫困型

周期性贫困代际传递是指历代农牧民当中,家庭每隔几代或几十代会出现贫困传递所隔时间段。本研究在西藏农牧区调查过程中,由于西藏和平解放,社会历史发生根本性变化,所以仅调查农牧民家庭近四代家庭经济状况。

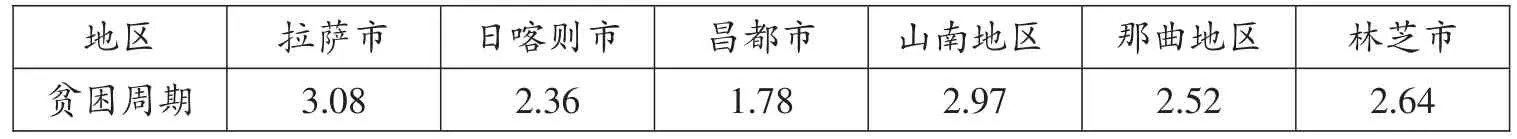

西藏农牧区贫困代际传递整体周期较短,易发生贫困代际传递。就各地市而言,昌都市贫困代际传递发生周期最短(1.78代),拉萨市贫困代际传递周期最长(3.08代)(见表4)。同时,整体呈现出贫困代际传递率低的地区贫困周期长,贫困代际传递率高的地方贫困周期短的特点。

表2 贫困代际传递家庭的人口规模地区比较 单位:人

表3 农牧民收入结构

3.结构性返贫困型

(1)收入结构状况

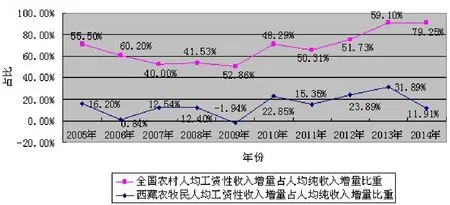

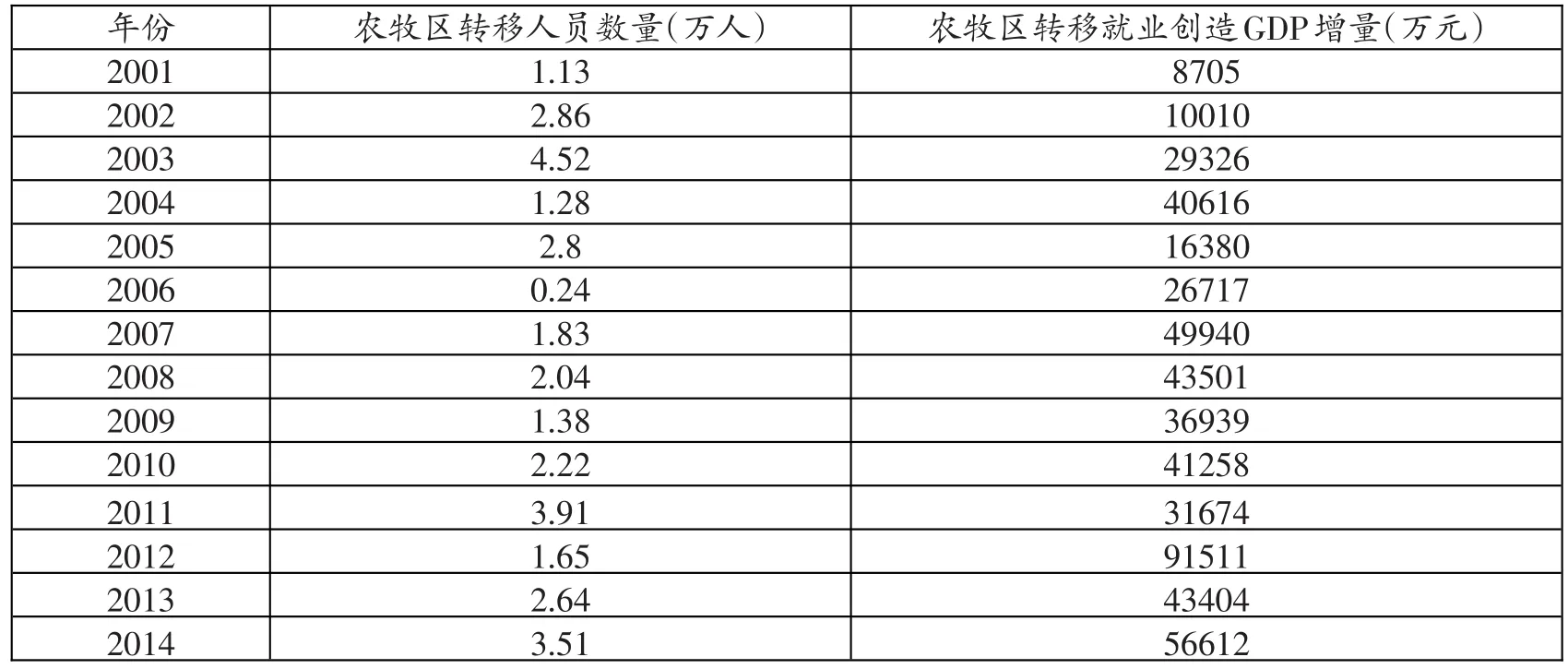

在国家统计数据中显示,西藏农牧民工资性收入占总收入的比重相对比较低,工资性收入增量占纯收入增量的比重远低于全国水平(见图1)。由于2008年的3·14事件的发生,2009年出现从土地中转移出来的农牧民又重新回到农牧区从事农牧业生产,导致工资性收入负增长现象。2014年西藏自治区农牧民人口235.78万人,占西藏总人口的74.25%,每年农牧民转移就业人口维持在农牧民总人口的1%~2%之间,而且转移就业时间不具固定性和规律性(见表5)。农牧民根据家庭的实际状况,如果家庭当前消费资金不够,会选择外出打工;如果家庭收入能够满足家庭当前消费,则选择回到居住地。

(2)农牧民转移就业年龄结构

根据对西藏农牧民进城务工人员实地调查数据的整理分类统计,结果显示:农牧民转移就业主要集中在青壮年阶段,转移就业比重占总转移就业人口的近80%;16~20岁和50岁以上的年龄段人口比重逐年降低,16~20岁阶段,随着教育的普及,青少年接受教育的年龄也逐年提高,减少了人口转移;老年人随着社会保障制度的完善,养老有所保障,农牧民不再外出务工。(见表6)

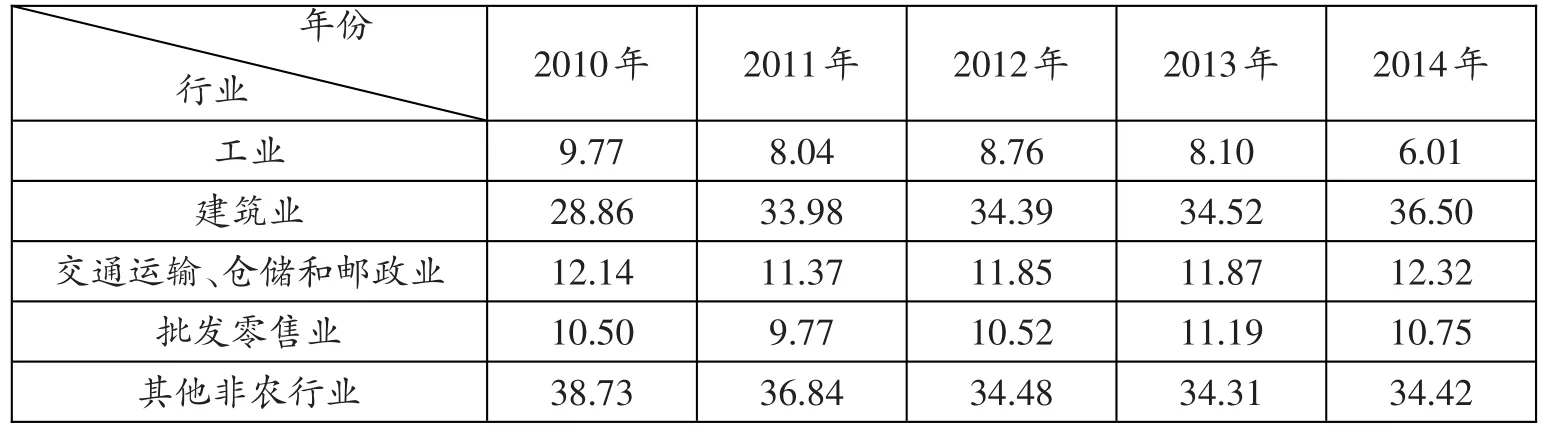

(3)农牧民转移就业行业结构

西藏农牧民转移就业主要从事建筑业和其他非农行业,非农行业中有住宿餐饮业、旅游业、代牧业①代牧业是指专门从事放牧的行业,主要是日喀则市的农民每年四五月份前往那曲地区专门从事放牧生产,而那曲的牧民则解放出来专门从事虫草采挖活动,各自都能获取一定的报酬。等。(见表7)

图1 西藏农牧民人均工资性收入增量占人均纯收入增量的比重与全国的比较

表4 贫困代际传递家庭的陷入贫困平均周期 单位:代

表5 西藏农牧区转移就业人口及带来产值增量

表6 农牧民转移就业年龄结构 单位:%

表7 农牧民转移就业行业结构 单位:%

总体来说,西藏农牧民结构性贫困中,收入性贫困是主要原因,转移就业人口较少,工资性收入比重低,对于农牧民生活产生重要的影响;年龄结构相对合理,跟全国年龄结构保持一致;行业结构是由就业需求结构所决定的。

(三)西藏农牧区贫困代际传递家庭面临的困境

1.收入分配困境

西藏农牧民正常生活的前提条件是生产能够满足家庭消费,但是调查显示,发生贫困代际传递的家庭年人均纯收入仅有810元,低收入意味着消费受限,生活质量得不到保障。由于土地肥沃程度不高,导致农牧业生产产出较劳动力投入产出的水平低,所以农牧民会脱离生产,走向乞讨和救助。在调查中显示,整个西藏自治区贫困人口享受政府补贴占到82.6%以上,政府福利对农牧民脱离生产起到一定的助推作用,使贫困家庭即使不从事生产,基本生活也能得到保障。“等、靠、要”的思想已经形成,使农牧民在意识形态上产生了依赖,比如“萨嘎达瓦”期间,日喀则市的部分村子就形成了离家乞讨一个月的风俗,自愿流浪乞讨,根本原因在于福利依赖的代际传递。

2.城镇化困境

西藏农牧区人口相对过剩,而城镇的劳动力需求不足。调查结果显示,西藏农牧民进城务工人员仅占总人口的7.63%,远远低于全国农村进城务工人员占总人数18.46%的水平。[10]收入差距、城乡差距和地区差距越来越大,农牧区发展落后、农牧业生产率水平低、农民收入增长缓慢等问题日益突出。严格的户籍制度、就业制度和财政制度是形成城乡二元经济社会结构分化的主要原因。城镇社会保障能否满足农牧区贫困人口的需求,是农牧民实现城镇化的重要保障。所以,短时期内难以实现农牧民的城镇化。

3.人口流动障碍

在西藏城镇化进程中,交通不便和文化差异是阻碍农牧民人口流动的关键因素。人口流动过程中,既有汉族,又有藏族、回族、纳西族等少数民族,而且人口素质水平有高有低,流动人口主要从事商品买卖、餐饮、建筑等行业,各个民族宗教信仰和风俗习惯各不相同,这就增加了相互融合的复杂性。一定程度上弱化了农牧民人口流动的动机和意识,使这些贫困人口难以去尝试,这就是贫困亚文化的代际传递。

4.就业困境

农牧民的劳动力水平相对比较低,在城镇中很难适应城镇的工作环境,特别是在城镇中工作,早上喝酥油茶的习惯要慢慢改掉,自由的农牧业生产方式也逐渐被紧张而规律的工作所替换,这是农牧民融入城镇生活最难解决的问题。对于农牧民这类低技能的劳动力来说,城镇的工作是一个各民族共同劳动的过程,企业很难改变农牧民的自由懒散的生产状态,所以对于农牧民的雇佣率相对较低,导致结构性失业。

5.因病致贫困境

先天性心脏病、克山病、鼠疫、布鲁氏菌病和大骨节病是西藏地方高发病,尤其是大骨节病居全国之首。全区有36个县(市、区)、121个乡镇、386个自然村流行大骨节病,总人口约为116.2万人,占西藏总人口的三分之一以上,其中病区人口9.6万人,现症病人1万多人,成为致贫返贫的主要原因之一。[11]

四、结论与建议

西藏农牧区贫困代际传递发生率较全国其他地区而言,发生率很高,达到60.03%,各地区又存在很大的差异:相对较发达的区域,贫困代际传递发生率较低,传递的周期相对也比较长;而不发达的区域,贫困代际传递发生率高,而且传递的周期短;在调查中发现,发生贫困代际传递的家庭平均人口规模超出全国一倍多。在西藏农牧区贫困代际传递家庭中,面临着就业难度大、收入分配不合理、城镇化率低、人口流动障碍和因病致贫等困境。

针对目前面临的困境,西藏应该认真贯彻中央提出的“五个一批”工程,解决好“扶持谁”的问题,确保把真正的贫困人口定清楚,把贫困程度和致贫因素搞清楚,做到因户施策、因人施策的精准扶贫战略。

(一)发展农牧特色产业生产,创新驱动推进脱贫进程

加强农牧业特色产业发展,树立“区域经济特色化、特色经济产业化、产业经济规模化”的农牧业特色产业发展思路,合理开发和利用天然草场资源和土地资源,种植、养殖适合高原气候特征的农牧业产出品。打造高原特色产业品牌,建立农牧特色产业销售网络和物流中心,改变以往自给自足的自然经济体制,逐渐过渡到以交换为目的的市场经济阶段。

(二)发展教育、建立健全社会保障制度推进脱贫进程

满足农牧民子女接受义务教育和高等教育、重大疾病和基本医疗保险、基本住房保障等服务需求,提升农牧民城镇化的融入感。抓住对口援藏契机,转变城乡二元经济社会结构分化的发展方式,树立“城乡经济一体化、发展方式多元化、收入分配科学化”的城乡发展模式。

(三)鼓励人口迁移,推进异地搬迁脱贫进程

提供特殊的文化空间,方便当地居民在语言交流和风俗习惯方面援助农牧区贫困人员,实现当地居民与外来人口共同居住和文化交流无障碍。通过机关、团体、企事业单位负责登记单位所涉及的农牧区贫困人员,进行失业登记、就业培训、职业指导和职业介绍等,增加流动人口的就业机会,稳定就业,增加收入。地方政府应该为农牧区贫困人员提供保障性住房,将农牧区贫困人员基本保障住房纳入保障性住房建设规划当中,不断完善住房管理体系建设。公安机关应当及时快捷地为农牧区贫困人员办理暂住证,为符合落户条件的流动人口办理户口登记和落户手续。根据西藏城镇的生存环境、社会秩序和基础设施供应配备情况,对于该区域农牧区贫困人员进行合理的控制和把握。

在国家提出精准扶贫政策指导下,解决西藏农牧区贫困代际传递问题是从根本上“救穷”,而不是“救急”,“扶贫到户、扶贫到人”是解决西藏连片贫困问题的关键,也是西藏自治区“十三五”期间亟待解决的突出问题,对于西藏经济社会发展具有重要的现实意义。

参考文献

[1]习近平在中央扶贫开发工作会议上发表重要讲话[R/OL].人民网.http://pic.people.com.cn/n/2015/1128/c1016-27867309.html.

[2]肖涛.深入贯彻习近平总书记的重要讲话精神瞄准目标苦干实干坚决打赢脱贫攻坚战[N].西藏日报,2015-11-10.

[3]奥斯卡·刘易斯(Oscar Lewis).五个家庭:关于贫困文化的墨西哥人实例研究[M].丘延亮,译.台北:巨流图书公司,2004.

[4]Lawrence M·Mead.The New Politics of Poverty:The Nonworking Poor in America[M].New York:Basic Book,1992.

[5]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究[M].北京:商务印书馆,1972.

[6]Gary S·Becker,Nigel Tomes.Human Capital and the Rise and Fall of Families[J].Journal of Labor Economics,1986(3):1-39.

[7]William Julius·Wilson.The Truly Disadvantaged:the inner City,the underclass,and public Policy[M].Chicago:University of Chicago press,1987.

[8](美)R·纳克斯.不发达国家资本的形成问题[M].谨斋,译.北京:商务印书馆,1966.

[9]辜胜阻.切断贫困的“代际传递”(建言)[N].人民日报,2015-04-15.

[10]李旭鸿.中国进程务工人员已超过2.4亿“农民荒”问题突出[N].光明日报,2011-10-27.

[11]西藏自治区扶贫开发领导小组办公室.西藏自治区“十二五”时期扶贫开发计划[S].内部资料,2012.

[责任编辑:周晓艳]

The Research of Intergenerational Transmission of Poverty Problem in Tibet's Rural and Pastoral Areas

YANG A-wei ZHANG Jian-wei

(School of Finance,Tibet University,Lhasa Tibet,850000)

Abstract:The Fifth Plenary Session of 18th Central Committee of the CPC pointed out that the period of "China's 13th five-year plan of national development" is the decisive stage to build a well-off society to lift the rural poverty population out of poverty,and to solve entirety regional poverty problem. The rural and pastoral areas of Tibet are an important area suffering entirety regional poverty. Anti-poverty in rural areas is a prominent problem facing the government of the state and the Tibet autonomous region. An investigation has been done on more than 600 poor families in rural and pastoral areas of some counties of Lhasa,Shigatse,Nyingchi,Lhoka,Nagqu,and it is found that poor families in the rural and pastoral areas face difficulties in income distribution,urbanization,population flow,employment,poverty caused by illness and so on. In view of the difficulties above,this article suggests some solutions for the problem of intergenerational transmission of poverty.

Key words:the rural and pastoral areas of Tibet;intergenerational transmission of poverty;poverty

DOI:10.16249/j.cnki.1005-5738.2016.01.023

中图分类号D669

文献标识码A

文章编号1005-5738(2016)01-162-008

收稿日期:2015-12-25

基金项目:2014年度西藏自治区哲学社会科学专项资金项目“西藏农牧区贫困代际传递问题研究”(项目号:14BJY005),2015年度“西藏大学珠峰学者人才发展支持计划青年骨干教师”阶段性成果。

第一作者简介:杨阿维,女,汉族,陕西咸阳人,西藏大学财经学院讲师,主要研究方向为西藏经济与农牧区贫困问题。