“名与命”:诗歌叙事,或一种历史记忆形式

贾 鉴

“名与命”:诗歌叙事,或一种历史记忆形式

贾 鉴

一

二十世纪九十年代诗歌叙事的多种形态的实验,拓展了诗歌对现实情境和历史经验的表达范围,测度了现代汉诗在结构力、想象方式、视角转换、语言修辞等方面的写作潜质。当然,“叙事性”已逐渐成为界定九十年代诗歌的一个核心概念,对它的过度关注也引起诗人和批评家的警惕。比如,强调叙事性也许会忽略诗歌其他维度的特质。西川基于对诗的“综合创造”的理解认为“叙事并不能解决一切问题。叙事,以及由此携带而来的对于客观、色情等特色的追求,并不一定能够如我们所预期的那样赋予诗歌以生活和历史的强度。”①西川《大意如此》“自序”,长沙:湖南文艺出版社,1997年,第3页。耿占春认为对观察的而非“冥思”的经验的重视可能造成诗歌“新的狭隘性”。②耿占春《群岛上的谈话》,郑州:中原农民出版社,1999年,第103~104页。程光炜说,“叙述并不是诗歌最重要的品质”,“它毕竟不是源于古老文化背景的诗歌所向往的目的”。③程光炜《叙事策略及其他》,见《程光炜诗歌时评》,开封:河南大学出版社,2002年,第39页。版本下同。又如,叙事中场景和议论的杂多是否正是当下时代热闹而又琐屑的文化景观的症候表现?肖开愚就曾反问“场所是不是太多?情节是不是左右了诗人的想象力?叙事的时候夹进去的评论是不是有点儿无可奈何的投降?”④肖开愚《当代中国诗歌的困惑》,载《读书》1997年第11期。王家新也批评了诗歌的“仿叙事”,“一种生活表象或经验片断的堆砌。……这种叙事话语的无限增值只不过显示了一种意义的空洞!”⑤王家新《从一首诗的写作开始》,见《没有英雄的诗》,北京:中国社会科学出版社,2002年,第23页。而另一个更具颠覆性的问题是如程光炜所论及的,从“知识型”的转变来看,如何理解历史再现中的权力问题,即“诗人是在恢复谁的历史?他要把批判的武器交到谁的手里?”⑥《叙事策略及其他》,见《程光炜诗歌时评》,第44、45页。程光炜随后的逻辑显得似是而非:“文本行使着它不容质疑的权力:怀疑”,“文本与其被遮蔽在历史的尘埃之中,莫如说,它也存在着为自己‘洗清’的权力”。文本中的权利置换成了文本存在的权力,疑问变成了答案本身。

上述评价和追问大都触及到诗歌叙事性问题的某些症结,带着这些质疑重新思考该问题既可加深我们对现代诗观念变化的理解,也为我们思考相关的当代文化问题提供了特别的视角。九十年代诗歌叙事实践使部分诗歌呈现出小说化特征(这确实是弊端),这导致对诗歌叙事性的两种误解:或者将诗歌与小说的体裁分野绝对化,或者将叙事视为诗歌的一种附加的技术策略或功能。关于文学体裁的划分,尽管只是文化构造的结果,但不可否认它在今天依然是一种有效的文学分类和判断标准。然而另一方面也要看到,体裁的传统界线在现代文学思想中确实已出现松动,布朗肖说:“重要的只有书,……一部书不再隶属于某体裁,任何书都属于单一的文学,犹如文学事先就握有能单独赋予写下的东西以书之实在性的一般诀窍和格式。”⑦转引自茨维坦·托多罗夫《〈文学概念〉及其他》,见《巴赫金、对话理论及其他》,天津:百花文艺出版社,2001年,第22页。布朗肖对十九世纪以来文学现代性思想的捍卫有待商榷,但他至少提醒我们不必僵硬地看待体裁法则。关于从技术或功能角度理解叙事,最大的问题在于叙事只被当作诗歌的一种外在的可从整体中剥离出来的构成要素,而这有时又与对诗歌“古老文化背景”的认知有关。先搁置后一判断不谈,就现代诗而言,叙事远不止是诗歌的一种操作手段,而是现代意识在艺术领域的反应方式之一,是如臧棣所说的诗的“一种新的想象力”。⑧臧棣《记忆的诗歌叙事学—细读西渡的〈一个钟表匠的记忆〉》,见《激情与责任:中国诗歌评论》,臧棣、肖开愚,孙文波编,北京:人民文学出版社,2002年,第344页。至少从波德莱尔开始,现代诗表现出对于现代生活奇异之美的迷恋(或绝望)⑨需要说明的是,波德莱尔和法语现代诗的诸多范畴不足以概括波德莱尔之后和其他语种的现代诗特质,艾略特就曾说,波德莱尔、马拉美和瓦莱里“代表着一个随着瓦莱里的过世而终结的时代”。艾略特《从艾伦·坡到瓦莱里》,见《批评批评家》,上海:上海译文出版社,2012年,第25页。,这促使众多后继者自觉地从缺乏诗意的资源中开发写作的新领地,并逐渐形成对某种客观化诗学的认同。这是理解现代诗叙事问题的基本背景。叙事捕捉不规则和偶然的现代经验,尖锐地批判现代人的境遇,也颠覆了人们对“美”的传统认识和寄托,借用弗里德里希更形象的说法,叙事是现代诗在其内部刻画的意识和美学的“拉锯状”。①胡戈·弗里德里希《现代诗歌的结构:19世纪中期至20世纪中期的抒情诗》,南京:译林出版社,2010年,第8页。二战后,面对“奥斯维辛”和其他历史灾难对抒情诗的巨大创痛,现代诗人(尤其是东欧和英美诗人)强化了诗的客观化甚至物质化风格的力量,它似乎意味着只有裸露的事物可以言说、匹配这个残酷世界,或者只有卑琐的生活场景能在虚无中为人类腾出某个在场的间隙。“叙事性”概念尽管显得简陋,但其内涵确实包含了九十年代中国诗人的与上述诗学范例相一致的写作追求。

当然,西方文学思想未必能充分、贴切地阐明中国文学现象,比如西方现代性的“奇异”概念反映了艺术家对于时间和创造力问题的焦虑:新永远嫌自己不够新。②参见马泰·卡林内斯库《现代性的五幅面孔》,北京:商务印书馆,2004年。这并不完全吻合于九十年代中国先锋诗歌的精神状态,如果一定要说焦虑,后者遭遇的是一九八九年后“深刻的中断”的焦虑。③欧阳江河《1989年后国内诗歌写作:本土气质、中年特征与知识分子身份》,见《站在虚构这边》,北京:生活·读书·新知三联书店,2001年,第49~50页。“中断”意识牵涉如何重获写作有效性的问题,更是某种社会思想危机的体现。八十年代末九十年代初苏联和东欧的制度解体激发了人们对于“历史的终结”的想象和讨论。(这也是九十年代后广义的俄苏和东欧现代诗人如“白银时代”诗人及布罗茨基、米沃什、保罗·策兰、希姆博尔斯卡、塞弗尔特、赫伯特等在中国变得更加重要的原因。④对这些诗人的译介大多始于80年代,只是90年代后基于曾经相近的历史处境,中国诗人对他们的接受比此前更加充分。这样说并不否认其他西方或非西方诗人的重要性,也不否认90年代对中国古代诗人(如杜甫)重新“发明”的意义。)进一步追溯,自六十年代末全球性革命风暴消散之后追求普遍解放的文化冲动就已日趋式微,历史写作领域的宏大叙事受到抑制而“日常生活史”、“微观史”和“新文化史”成为更切实的写作目标。以此为参照可以更好地理解九十年代中国社会和思想的深刻变迁。也许正因为意识到时代的“中断”,对前一个时代的反思性叙事才会出现,反过来这些叙事本身也在一定程度上塑造着时代“中断”的事实。“中断”意识同样表现在九十年代两个诗学概念“中年写作”和“青春期写作”的对举结构中。“中年写作”推崇写作的成熟品格,“青春期写作”则被用来批判性地概括八十年代运动式诗歌实践(乃至整个二十世纪中国文学实践)的粗粝性质。⑤参见欧阳江河《1989年后国内诗歌写作:本土气质、中年特征与知识分子身份》;西川《走下坡路的中国作家》(收入《让蒙面人说话》,上海:东方出版中心,1997年);肖开愚《当代中国诗歌的困惑》,《90年代诗歌:抱负、特征和资料》(收入《最新先锋诗论选》);王家新《阐释之外:当代诗学的一种话语分析》(收入《没有英雄的诗》)等文。“青春期写作”包裹着本质主义的历史观,但也真实地反映了九十年代后中国社会对乌托邦思潮的厌倦,到九十年代末,这种情绪被更简明地表述为“告别革命”。⑥李泽厚,刘再复《告别革命:回望二十世纪中国》,香港:天地图书有限公司,1997年。

历史的“中断”本身就是话语建构(叙事)的结果,而诗歌写作蕴涵了更丰富的历史流动的气息。所谓告别从来不会那么彻底,即使“微观史”也仍然承载着政治补偿的功能。德国史学家耶尔恩·吕森评论《蒙塔尤》和《奶酪与虫》时说,它们“乃是现代化社会的反面图景”,前者“给那些被现代世界的‘进步’挫伤的人们提供了某种补偿”,后者“提供了一幅历史肖像,将一九六八年一代的理想付诸现实。他们将自己的未来丢失在了过去。这就是补偿:让过去承载着对于将来的已经破灭了的希望。”⑦埃娃·多曼斯卡编《邂逅:后现代主义之后的历史哲学》,北京:北京大学出版社,2007年,第174、175页。“补偿”在九十年代诗歌中具体呈现为过去对现在的搅扰和涂抹。错层堆叠是历史的基本形态,所谓叙事非为寻求真相而如姜涛所言“是一次对困境的发现”。⑧姜涛《叙述中的当代诗歌》,见《巴枯宁的手》,第156页。就如旅行也是自我在不同时代文本间迷失和挣扎的历程(王家新),成都的生活倒映在威尼斯的水中(欧阳江河),色情幻想与政治话语相互转换(肖开愚),轻盈也可能是历史幽灵的另一重身影(臧棣)。表达和表达的禁忌(首先是政治的而非心理学的)之间保持着微妙的张力,当维特根斯坦说“对于不能谈论的东西必须保持沉默”⑨维特根斯坦《逻辑哲学论》“前言”,北京:商务印书馆,1996年,第23页。时,不能谈论的其实已获得显露机会,所谓语言学转向有时也是历史转向的一则寓言。

二

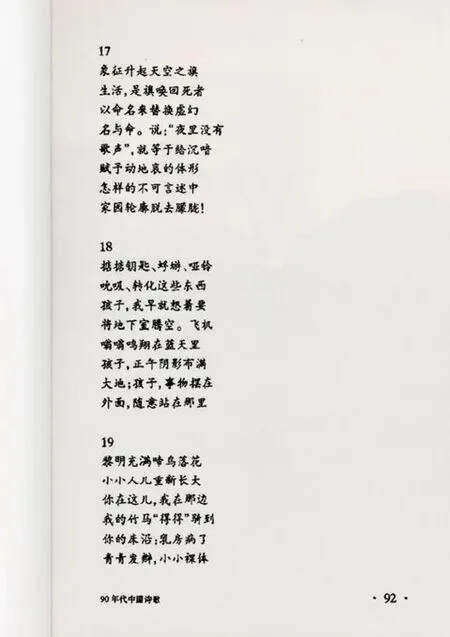

九十年代诗歌叙事的内容经常涉及当代历史某些重大问题,但叙事中细节和场景的展开又维持着个人经验和记忆的具体性。个人经验和记忆不等于历史经验但也并非全然无关⑩这里“历史经验”指人们对自己所处时代整体氛围的大体识别和判断,它们同样受一个时代的知识规划的影响,但毕竟不等同于“历史主义”和“历史决定论”的认识方式。,前者拥有的作为“特殊物”的记述价值为历史经验的生成提供着广泛的基础(特别是当某些个人经验和记忆与特定历史议题更具相关性时)。①参见汉娜·阿伦特《康德政治哲学讲稿》,上海:上海人民出版社,2013年。贝纳尔将阿伦特的“特殊物”解释为“实例”的形式和意义,“只有通过反思在过去的诸多特殊的刹那中有例为证的人类自由之神奇,我们才能支撑我们自己度过当下并保有对未来的希望。”(第221页)。当然,个人经验和记忆需经叙述转化才能关联于重大的历史经验,在此过程,“特殊物”不以佐证或推翻已有的历史表述为目的,而是提供一种反思路径并为被压抑的声音辩护:叙事行为的首要敌人是刻意的遗忘。在诗学层面,臧棣的“历史的个人化”概念就包含类似的讨论个人与历史关系的想象空间,这方面的敏感已在九十年代初的诗歌写作中表现出来,如张枣《断章》中的一节:

象征升起天空之旗

生活,是旗唤回死者

以命名来替换虚幻

名与命。说:“夜里没有

歌声”,就等于给沉喑

赋予动地哀的体形

怎样的不可言述中

家园轮廓脱去朦胧!②本文所引张枣诗歌,版本出自《张枣的诗》,北京,人民文学出版社,2010年。

张枣《断章》

张枣《湘君》

(该诗完成于一九九○年,诗中内容也许暗示着八十年代末的历史事件,它的见证意义无法被其他宽泛的阐释混淆。)如果说“死者”已归于历史,那么“名与命”的辩证法透出某种矛盾的历史感受:虚幻的过去寄托着诗人怀乡病式的渴望。“怀乡病”是一种情感类型,也是安克施密特曾经概括过的一种历史意识形式,它表达的并非对过去本身的渴望而是“现在和过去之间的差异和距离”,“它们都在它们的差异中在场—而正是这种限定允许我们表达过去和现在统一的矛盾”。③F.R.安克施密特《历史与转义:隐喻的兴衰》,北京:文津出版社,2005年,第254、255页。这种感知方式在《断章》全诗结束时落实为一种自省的写作意识:诗歌并非“来自哪个幽闭,而是/诞生于某种关系中”。“差异”和“关系”昭示的自反的历史叙述态度殊异于八十年代以来大量出现的控诉式叙事,后者的问题不在于真实与否,而在于单调的历史观念预设和移情的叙述模式持续塑造着真理面目的叙述主体,直到今天这类叙述仍宣示出强烈的排他性。(八十年代文学中的历史反思并非全无值得珍视的遗产,比如某些作品对文革的病理学描述显示了文学再现和转化特殊历史主题时的困难,也在一定程度上摆脱了封闭的历史框架的牵制。)

九十年代诗歌对差异的历史经验的援引至少是对尚未被“历史”回收的多重记忆的肯定。如果说前述《断章》还指涉着特定历史遭遇的话,张枣晚期诗作《湘君》则从记忆/遗忘的逆喻关系切入,触及了某些更具悖反性的当代经验。一对儿时朋友在纽约的咖啡馆聊起长沙的往事:红领巾,湘江,鱼翔浅底,“九嶷”牌香烟,另一个死去的同学……。在记忆停顿时他们盯着咖啡杯底的“漩涡”,那里似乎藏着记忆/遗忘的深邃。个人记忆的真确性尽管可疑,但对话中意外到来的事物依然唤起一些失落在历史程序中的东西。现实和记忆这两种经验的相遇不止是历史视界的融合,它们因面貌相异而相互厌倦,它们几经变形但仍然镜像般反射出对方的在场,它们是历史特殊时段构造出的“不同时代的同时代性”(科泽勒克)。①《历史科学基本概念词典》,斯特凡·约尔丹主编,北京:北京大学出版社,2012年,第109~110页。诗题“湘君”暗示了古典精神世界与当代生活的永恒分裂,诗中疑问的声音被推向更深远的地方,“我着急地问,我着急地望着/咖啡杯底那些迭起如歌的漩涡”,诗歌最后一句:

那些浩大烟波里从善如流的死者。

句中声音平缓起伏,仿佛某种力量穿过杯底“漩涡”最终进入开阔地,并托举起前四节叙事的冗馀。“死者”进入生者视野使生者获得作为有死者的限度感,也即“从善如流”首先要求成为的倾听者的姿态。“死者”不代表静止的历史实体(无论是事实的还是精神的),但也不是历史虚构物,特别对于中国当代的“短时段历史”来说其所指更不虚妄。②“短时段历史”可参照詹姆逊对“历史阶段化”的阐述:“我们不要把以上谈到的‘历史阶段’问题理解成某种无所不在和清一色的风格,或者毫无二致的思考和行动方式,而要把它理解为一个客观形势的共享。”詹明信《60年代:从历史阶段论的角度看》,见《晚期资本主义的文化逻辑》,北京:生活·读书·新知三联书店,1997年,第340页。“死者”是被过早压抑的记忆的标识,是人们已失去但依然在与世界的关联中界定着人性内涵的记忆力量,如肖开愚诗中吹散纯粹形状的“死者的呼吸和歉意”(《在公园里》),这正是“从善如流”的“善”的另一种解释方向。诗歌写作就如从成(陈)语中救出“死者”,这是诗歌作为一种记忆形式的意义所在。“名与命”的隔膜尽管证实了表达的不透明性但也可能在两者间生成新的张力,“名与命”的这种关系是差异的历史经验的语言学(转喻)对应形式。诗歌叙事中的碎片、细节、引文、玄学,同时也都是诗歌探询和解释世界的方式,是被遗忘的声音搅起的一个又一个“漩涡”。由此,诗歌叙事的自反使每一次表达都成为临时的,写作的性质也将体现为写作对自身可修正性的觉悟,臧棣说,“永远地/它们仅次于完成”(《银杏树》)。

那么,个人经验和记忆不都是对历史和个人的“深度”构造吗?而一切“深度”不都归于幻觉并暗含权力诉求吗?换一个论域该问题可变为:“小故事”不正是由“大故事”生产出来的吗?将福柯对西方现代人文科学话语权力的批判解释为对表达或书写本身的权力性的批判,这是对话语理论的彻底曲解。事实上福柯不仅以反历史的姿态书写了疯癫和无名者的历史,海登·怀特甚至还在其中发现了福柯的某种“诗学”抱负。③海登·怀特《解码福柯:地下笔记》,见《后现代历史叙事学》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第249~250页。同样,后殖民理论中“大故事”和“小故事”的结构设置如果被滥用,那么一切“小故事”都将被束缚在主体/客体、看/被看、中心/边缘的认识论循环即萨义德说的“局外内部人”的困境中。④爱德华·萨义德《东方主义再思考》,转引自阿希克洛夫特、格里菲斯、蒂芬《逆写帝国:后殖民文学的理论与实践》,北京:北京大学出版社,2014年,第19页。对“深度”构造中潜在的权力关系的拒斥与当代历史的灾难记忆有关,但也必须看到这种拒斥姿态也有可能重新绕回并支持新的权力结构。比如九十年代以来对“表面”历史的欣快症式消费(尼采批判的历史的滥用形式之一)不正适应着新的权力关系吗?⑤尼采《历史的用途与滥用》,上海:上海人民出版社,2005年,第23页。尼采主要批判追求科学性和客观性的历史主义,但也指向“怀古的历史”对历史的压平使用。再如对“深度”个人的批判,不也与上个时代的“新人”理想存在某种隐曲的关联吗?正是历史让我们感悟到我们是旧人,由此我们也更能理解“中年写作”所包含的时间量度意识:“它可以持续到来,可以一再重复”(欧阳江河),“他给他对自身的探索找到了计量学的、能够检查的途径”(肖开愚)。⑥欧阳江河《1989年后国内诗歌写作:本土气质、中年特征与知识分子身份》,见《站在虚构这边》,第57~58页;肖开愚《90年代诗歌:抱负、特征和资料》,见《最新先锋诗论选》,第342页。这里的“重复”,不是自我一次性实现后朝向天空永恒开放的那种重复,而近于基尔克郭尔说的“给予自己‘去生活’的时间”的勇气。⑦基尔克郭尔《重复》,北京:东方出版社,2011年,第3页。这里即便留有“深度”痕迹,那也不是历史客体或历史认识论层面的,而首先是最低限度的个人历时意义上的深度。

三

诗歌叙事是种群的文化记忆的一部分,正如中国古代除了拥有漫长的修史传统外还有强大的“诗史”传统。诗史肯定诗歌叙述生活和存续记忆的功绩,它也是宇文所安所述的中国古典诗歌“追忆”母题的一种恰当载体。“追忆”不是寂静的好古主义而是文明的传递途径,它预期了自我被追忆的伦理维度且常常伴随骚动不宁的激情。这种激情反映了时间流逝的伤痛,也是历史无常带出的颓败意识(“追忆”负荷的“追忆”被中断的惶恐)在写作中的内化。①宇文所安《追忆:中国古典文学中的往事再现》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年,第19~39页。中国现代历史的“大变局”将文明内部的危机感转化为面对现代世界时的更剧烈的“震惊”体验,这赋予二十世纪上半叶中国文学整体的“悲凉”风格。②参见钱理群,黄子平,陈平原《论“二十世纪中国文学”》,收入《二十世纪中国文学三人谈·漫说文化》,北京:北京大学出版社,2004年。社会主义文艺的崇高美学是对“悲凉”的修正,但最终在八十年代显露了崩溃和分裂的一面。九十年代诗歌叙事并非向“追忆”传统的回归,而是“以命名来替换虚幻”的尝试,或者如王鸿生说的是对“隐痛”的讲述:“如果‘隐痛’本身就构成‘历史情境’的一部分,那么,是否也可以允许我们面对实际上存在的更多的混合着集体性与个人性、全球性与地方性的‘隐痛’,来讲述一些关于我们自己的‘文化’故事呢?”哪怕它仅仅是“结结巴巴地学着讲述”的故事。③王鸿生《文化批评:政治与伦理》,见《叙事与中国经验》,上海:同济大学出版社,2007年,第318页。

米沃什曾说:“人用废墟中找到的残馀来建造诗歌。”④米沃什《诗的见证》,桂林:广西师范大学出版社,2011年,第133页。在他早期的《废墟中的一本书》一诗中,二十世纪的历史残馀以声音的形象从图书馆废墟下的一本书中涌起:最初的宁静是乐器“颤抖”和舞曲“缭绕”,公园大树的“瑟瑟”声压低了它们;在鹅毛笔的“吱嘎”声中一座城市升起,招牌“铿锵”,公共马车“隆隆驶进”,革命的声音“因几世纪的复仇而震颤”;随后,手榴弹射穿歌唱者,死者脚步的“回声”缠绕不去;当一切都结束,工人们切面包,“一辆坦克/将及时轰隆而过,一辆电车伴响着”。⑤米沃什《废墟中的一本书》,收入《拆散的笔记簿》,桂林:漓江出版社,1989年。一本书留住的琐碎的人世之声挽救不了一座图书馆的记忆,甚至也不是对毁灭本身的立此存照,米沃什在此重复但反写了“世界归于一本书”的理念。经历了二十世纪诸多残酷的历史事件,这唯一之书即便依然可构想,那也不得不考虑如何在其内部容纳无限的沉默的声音;换言之,它不再是一本“在……先”之书而只能是“在……后”的寂灭之书。图书馆废墟是文明形构趋于湮没的一个非地点,只有在这个非地点,声音中的记忆(它们依然保存着某种不可叙述性)才能短暂回归人类生活。诗中写道:“只有当两个时代,两种形式连在/一起,它们的易读性/被干扰时,你才看到不朽/同现在并无多少不同/而且为了现在的原故。”为了“现在”,记忆首先要以结结巴巴的间断的声音干扰那些易读性的历史书写,这一思想可联系到本雅明的“现在/此刻”范畴,例如后者在《柏林纪事》结尾处写道:

一个人在讲到经历的事件时应该像是呼唤唤醒的回声,一种似乎在往昔生活的黑暗中听到的声音。假如没有弄错,瞬息进入已然活跃的意识的冲击是以声音的形式敲打我们的。那是窸窸窣窣轻叩的字词,有着魔术般的力量,将我们带入很久以前冰凉的坟墓,“现在”只能从墓拱那儿以回音的形式返回。⑥本雅明《莫斯科日记·柏林纪事》,北京:东方出版社,2001年,第252页。

本雅明的“现在/此刻”所截取的记忆回声有着更为积极的历史创造意义,这在《历史哲学论纲》中表达得尤为深邃。奥斯本从“回忆的政治”角度阐释说,“本雅明的此刻总是‘特定的承认可能发生的’的此刻。蒙太奇可以既不是方法论的,也不是武断的;它是实验性的。汰选由严格的认知标准控制着:把在现在中‘真正新异’的东西揭示为它所包含的可能性的标识。根据现实化的观念,此时此刻把历史的意义揭示为具体的可能性。”⑦彼得·奥斯本《时间的政治:现代性与先锋》,北京:商务印书馆,2004年,第212页。另参见弗莱切《记忆的承诺:马克思、本雅明、德里达的历史与政治》,上海:华东师范大学出版社,2009年,第50~57页;理查德·沃林《瓦尔特·本雅明:救赎美学》,南京:江苏人民出版社,2008年,第261~271页。当遗忘已被刻意内置于时代的集体记忆机制中时,记忆本身就成为真实的政治问题。但是,被压抑的记忆并不因此天然正义,本雅明说:“没有一座文明的丰碑不同时也是一份野蛮暴力的实录。正如文明的记载没有摆脱野蛮,它由一个主人到另一个主人的流传方式也被暴力败坏了。”⑧本雅明《历史哲学论纲》,见阿伦特编《启迪》,北京:生活·读书·新知三联书店,2012年,第269页。前一句(或类似表述)早为人熟知,但今天我们更应领会后一句的意味:黑格尔的主人/奴隶逻辑移入历史-记忆的问题域不仅暗示了记忆与正义关系的吊诡性,①弗莱切在《记忆的承诺:马克思、本雅明、德里达的历史与政治》中提示,本雅明从未二元对立地处理历史优胜者与被压迫者的关系,在两者的斗争到来之前“没有一个标准能够将压迫者与被压迫者之间做出明确划分”。(第231页)再举诗人为例,布罗茨基评论阿赫玛托娃:“作为一个主题,死亡是诗人伦理的绝佳试金石。这种‘纪念’体裁常常被用于行使自怜或作形而上学之旅,隐含生者下意识地觉得自己优越于死者,大多数人(生者)优越于少数人(死者)。阿赫玛托娃完全不是这样。她使她的死者特殊化而不是普遍化,因为她为少数人而写,这使她在任何情况下都较容易认同他们。她无非是继续把他们当成她认识的个人,而她亦能感到,他们不愿意被用作通往某个目的地的出发点,不管那个目的地多么壮观。”布罗茨基《哀泣的缪斯》,见《小于一》,杭州:浙江文艺出版社,2014年,第40页。更重要地,正是这一吊诡逻辑支配着当下中国社会围绕历史身份问题展开的诸多争执,那很像一场幻术游戏,诗歌很早就说破了其中的秘密:

而冬天也可能正是夏天

而鲁迅也可能正是林语堂

(柏桦《现实》)

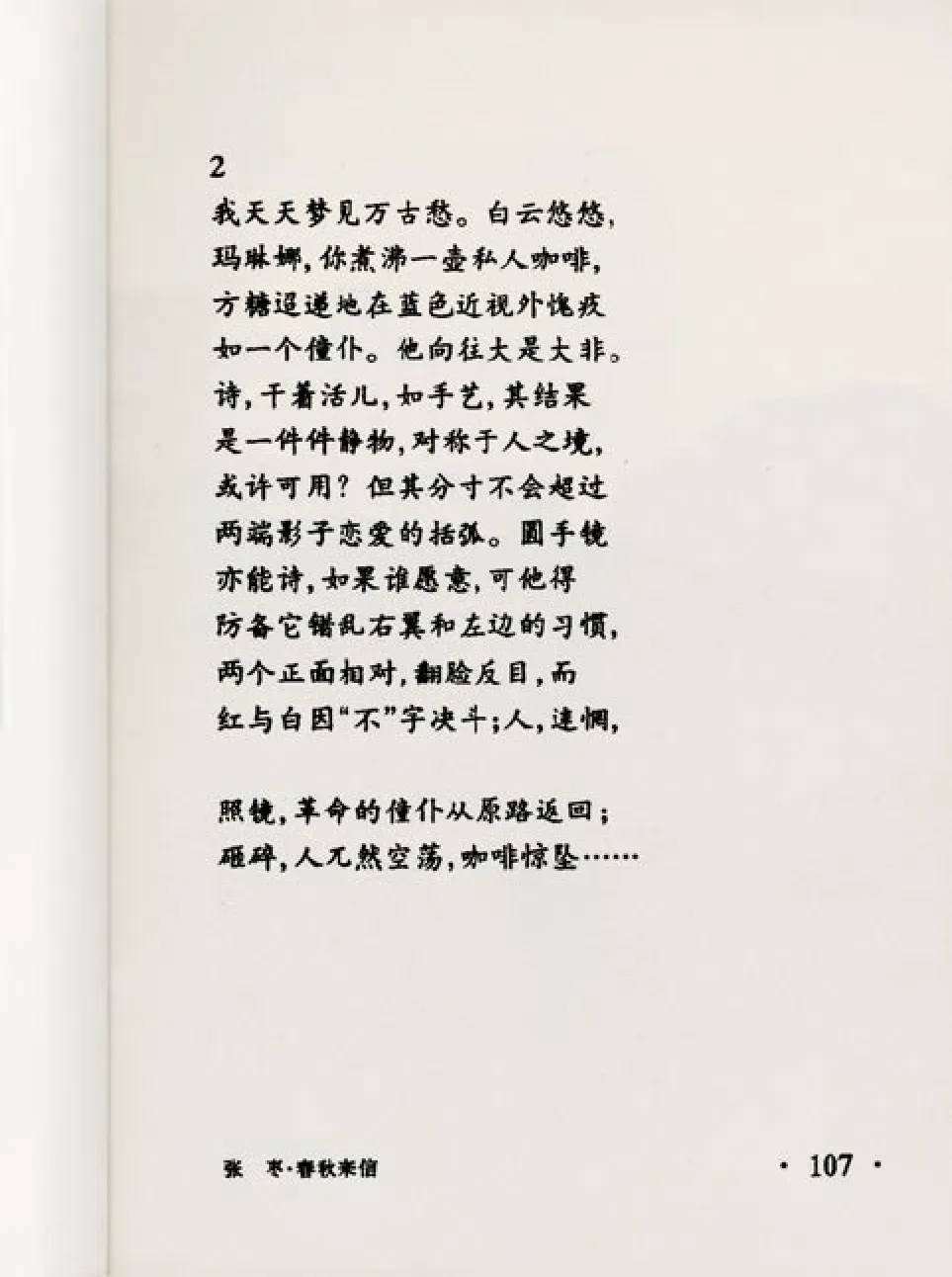

……圆手镜

亦能诗,如果谁愿意,可他得

防备它错乱右翼和左边的习惯,

两个正面相对,翻脸反目,而

红与白因“不”字决斗;人,迷惘,

照镜,革命的僮仆从原路返回;

砸碎,人兀然空荡,咖啡惊坠……

(张枣《跟茨维塔伊娃的对话》)

“革命的僮仆从原路返回”反照出人的主人/奴隶的双重面孔。“鲁迅”话语制造着(同时也内嵌于)“林语堂”话语,反之亦然。这一切都像是“圆手镜”式的回路游戏。历史领域不是真理的储藏室,但历史中作为禁忌的那部分事物从来都是现存秩序的反驳者。诗歌叙事中的个人经验和记忆,正如“人兀然空荡”的命运悬置,或者“名与命”的无定形的喻示,它们尽管只是碎片但保留着从“圆手镜”爆破出来的希望。诗歌中作为他者的“死者”,它们不是谁,它们是一向的被褫夺者无穷尽的幽灵身影,在“那些浩大烟波里从善如流的死者”的波涛涌动的诗歌声音里,它们最终汇入有待倾听的时间记忆中。

约稿 方靓 责编 杨磊

柏桦《现实》

张枣《跟茨维塔伊娃的对话》