析梁雷《园之八》中的“数理”、“琴韵”、“画意”

——兼论其对梁雷后续作品的影响

赵晨曦

(上海音乐学院 研究生部,上海200031)

析梁雷《园之八》中的“数理”、“琴韵”、“画意”

——兼论其对梁雷后续作品的影响

赵晨曦

(上海音乐学院 研究生部,上海200031)

摘要:梁雷是近年来备受国际关注的一位华裔青年作曲家,他屡次在国际上获奖,在业内受到很高的评价。在他的众多作品中,《园之八》是他创作较早、却有着非凡意义的作品,它对于梁雷个人风格的形成有着重要的作用。文章试图对《园之八》的创作思维进行解读,并找出这种思维对梁雷后续创作的影响。

关键词:梁雷;《园之八》;《笔法》;音乐创作

《园之八》是旅美青年作曲家梁雷“园系列”中的作品之一,创作于1996年。它由六个乐章组成,分别名为“天,地,东,南,西,北”。这套作品受明朝园艺家计成的《园冶》启发而作。它可以由任何乐器演奏,较为常见的是钢琴独奏。笔者有幸于2015年上海之春国际音乐节的音乐会中现场欣赏了这部作品,并对其产生了浓厚的兴趣——该曲虽然听来“简单”,但细细品味后,却能发现这表面的“简单”背后蕴涵了作曲家独到的创作思维。因此,笔者希望通过对该作品进行研究,来窥探其中的奥秘。

梁雷1972年生于天津,自幼学习音乐。曾就读于中央音乐学院附中,后出国深造,并先后获得作曲硕士及博士学位。作为一名青年作曲家,梁雷在国内的名声还称不上显赫,但实际上,在2011年获得“罗马奖”*“罗马奖”自1894年开始颁发,表彰在建筑、园林设计、历史文物保护,以及文学、音乐、视觉艺术等领域成就卓著的杰出人才,每年的获奖者约为30人左右。美国作曲家科普兰、巴伯、卡特都曾是罗马奖得主。之后,他已经成为了一位受到国际广泛关注的作曲家。近日,他的萨克斯协奏曲《潇湘》(Xiaoxiang,2014)又获得了2015年“普利策音乐奖”*“普利策音乐奖”自1943年开始颁发,由普利策奖委员会设置,表彰在全美范围内的杰出音乐家。的提名,这再次体现了他的创作功力。目前,梁雷担任美国著名的音乐学府——加州大学圣地亚哥分校音乐系作曲学科主任,年纪轻轻就已有所成就。至今,梁雷已经写出了多部具有一定影响力的作品,如《园》系列(Garden,1996)、钢琴组曲《我的窗》(MyWindows,1996-2007)、羽管键琴曲《江户人的空想》(SomeEmptyThoughtsofaPersonfromEdo,2001)、为小型乐队而作的《笔法》(Brush-Stroke,2004)、弦乐四重奏《色拉西片段》(SerashiFragments,2005)、弦乐队作品《镜》(Verge,2009)、为钢琴和中国民族乐队而作的协奏曲《记忆的弦动》(TremorsofaMemoryChord,2011)等。这些作品十分注重对整体意境的营造,音乐思维扎根于东方哲学中,技法上则兼具东西方的影响。对于《园之八》,梁雷称其为“第一次找到自己作为作曲者的声音”的作品[1]。因此,这部作品对他而言可说是意义非凡。

近几年,国内的一些学者开始对梁雷的音乐产生兴趣,班丽霞、徐文正等音乐学者的论文对他的音乐风格与创作思维做了初步探索,但总数仍不算多,对《园之八》的相关研究则更少。本文试从《园之八》的音乐本体入手,解读其中最有特点的三种手法,并探讨其背后的思维对梁雷后续创作的影响。

一、“数理”——数字“6”的主控作用

梁雷本人曾描述该作品:“这首作品每首仅用6个音,可以联成一首作品,亦可作为间奏曲每首独立演奏。除用钢琴演奏外,《园之八》可以在任何乐器上表演,如琵琶、电吉他、羽管键琴等。它也可以在六支乐器上同时演奏——六条旋律相互交叠,交织成一片和声。”*参见梁雷《园之八》乐谱中的题记。从6个乐章、6个音值、6件乐器等词可以看出,“6”在该曲中是一个非常重要的数字,这直接来源于梁雷此曲的创作缘起——“为一位只见过6次面的朋友而作”*同上。。在作品中,它最直观地体现于作品使用的音符上。

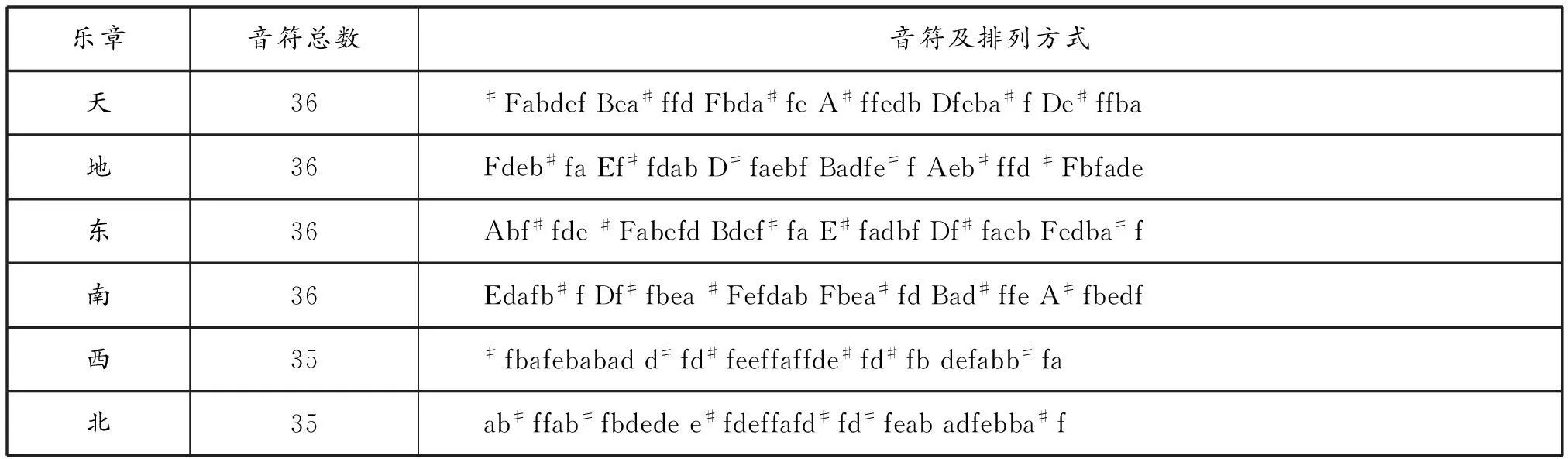

由于作品篇幅较小,音符总数并不多,我们可以通过一个图表来将它们列出,以便对这6个音的使用规律进行观察。

表1《园之八》中6个音的使用规律

该曲使用的6个音符为:D E F#F A B,数量上只有十二平均律全部音符的一半。作曲家的“用料”虽然精简,但音符的排列规律却很有意思。加以观察可以发现,无论从音符总数还是排列方式上来看,前四个乐章属于一个“系列”,后两个乐章则产生了较大的变化。

前四个乐章的音符总数都是36个,它们的排列规律是:首先将六个音符不重复的使用完一次,之后开始使用第二次,以此类推,共用6次,得到36个音符。它们可以被分成6个小组,每组都完整且不重复的出现了6个音符;此外,若将每组开头的音符(表格中的大写音符)单独列出,可以发现,它们合并后可以构成完整的6个音符(第一乐章最后一组的D音是一个例外);还可以发现,第一、第三乐章的音符排列顺序是相反的,第二和第四也是如此。这些处理方式赋予了前四个乐章紧密的逻辑联系;后两个乐章则有着明显不同,音符总数减少了一个,更重要的是,原本“六音一组”的规律在这里被打破了,新的秩序也并没有建立起来。若还是按照之前的规律对音符进行分组的话,则只能分成表格中的三组,它们之间也没有明确的规律可循。

从上述分析可以发现,序列结构思维在音乐中起到了控制音符顺序的作用,它赋予了作品清晰的数理逻辑。

序列结构思维在20世纪上半叶的西方作曲思维中占据重要的地位,它由奥地利作曲家勋伯格首次提出并付诸实践。他在写作前先设计一个序列,之后让所有音高都跟随这个序列来发展。由于其结果具有强烈的不可预测性,因此可以完全避开作曲家的主观感性,从而写作出真正的无调性音乐。他的弟子韦伯恩与贝尔格承袭并进一步发展了这种思维。之后,梅西安与布列兹这两位法国作曲家将序列应用到了音色、音区、节奏模式等音高之外的方面,形成了“整体序列主义”。这也使得序列化写作不再仅仅追求避免调性,而是成为了一种独立的、“理性至上”的结构思维。同一时期,施托克豪森、巴比特等人也在德国和美国将这一思维进一步深化,虽然作法各不相同,但思维本质是非常接近的。20世纪50年代之后,由于序列结构思维的过度“理性”所带给音乐的“死板”与“僵化”这一弊端,它逐渐地淡出了作曲家们的视线,不再作为时代的主流。

在《园之八》中,作曲家对音高的控制方式明显受到了序列结构思维的影响,这尤其体现在前四个乐章中。从上文的分析可以看出,作曲家对6个音符的排列顺序是做了限定的,音符并不是自由无序的出现,而是遵循了一定的原则与秩序。作曲家避免使用序列结构思维中较为忌讳的重复音,总是等到6个音符全部使用完一次之后再进行下一轮。这很容易令人想起新维也纳乐派写作序列音乐时的手法,可以说是对前人的继承。

更进一步的是,作曲家在作品中也体现了自己对于序列结构思维新的理解。一者,在音高控制上,作曲家并没有设计一条明确、具体的序列,而只是借鉴了序列结构思维对音符排列顺序的控制;二者,相比起只关注个体音高顺序,作曲家在该曲中更注重“组”的概念。前四个乐章中,每组的第一个音符是受到较为严格的限定的,而其余五个音则只需要避免重复使用,排列顺序则是较为自由的。也就是说,例1中的粗体音符,是主要体现序列结构思维本质的,其余音符则在一个相对自由的空间中活动。这种方式,与施托克豪森在序列作曲中使用的“音群法”有异曲同工之妙,只是施托克豪森关注了音乐中的各种因素,该曲则专注于序列在音高方面的影响。这可能是作曲家对于序列结构思维所带来的“僵化”这一问题的反思,他在主观控制顺序的基础上,加入了自由的因素,从而削弱了理性控制。

有一点需要注意,上文提到,第一乐章中最后一组的开头音D不符合排列规则,是一个例外情况。事实上,若将D与随后的E顺序颠倒,那么前四个乐章中的音符顺序便完美符合了规律。也许,这种序列“美中不足”的现象是作曲家故意营造的,在完美平衡中加入一点叛逆,并不影响数理逻辑的完整性。

后两个乐章中,序列的使用更加自由化。作曲家本人有这样的描述:“这两个乐章体现了我对序列中的矛盾的兴趣。我在这两个乐章中加入了‘病毒’,打破序列的完美平衡,造成最为忌讳的重复等现象”*引自笔者与梁雷的通信邮件。。音符在前四个乐章的排列规律被打破了,唯一没有改变的,是乐章依然处于这六个音符的控制之下。这种较为自由的序列应用方式是当代作曲家在借鉴序列结构思维时常常采用的一种手段:“序列”往往不再占据绝对权威的地位,作曲家常常会为了作品效果的需要而打破这种严格的思维模式,从而赋予音符序列更为自由化的特点。

二、“琴韵”——古琴韵味的模拟

作为中国最古老的乐器之一,古琴受到了许多当代作曲家的关注。在作品中引入古琴、或用其他乐器模仿古琴的音调,会使作品直接与“琴韵”相联系。该曲也使用了特殊技法,将古琴的音色引入到作品中:

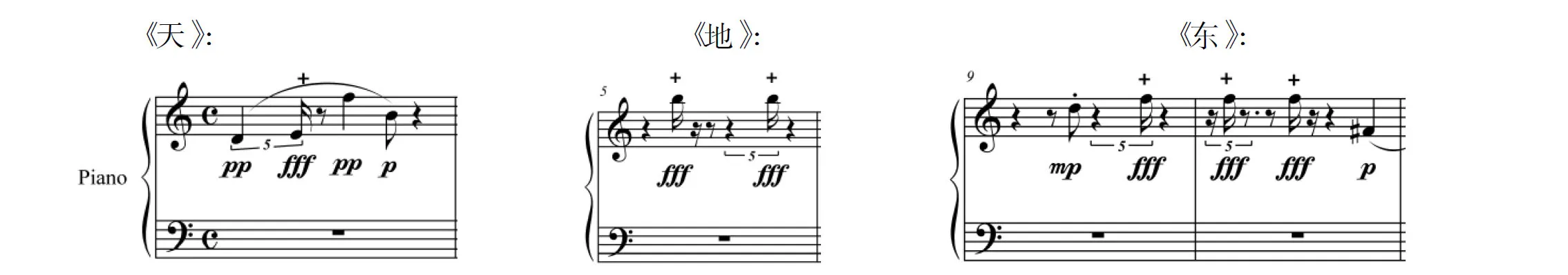

谱例1

谱例1的三处谱例分别来源于作品的前三个乐章。其中,带“+”的音符(即表1中用下划线标示的音符)是一种特殊的钢琴演奏法,意指按住钢琴的琴弦进行演奏。这会使钢琴产生弹拨乐器的效果,非常接近古琴的音色。这些音符还与本文第一部分论述的“数”产生紧密的联系。它们在每个乐章内都是同音,力度都是fff,更重要的是,这些音符在数量上从第一乐章的一个音逐渐递增,直到第六乐章的6个音。*受到篇幅所限,六处谱例并未全部列出。需要说明的是,在上文的表格计算音符总数的时候,笔者是将每个乐章中带“+”的音作为一个音符来计算的。由于它们具备了古琴的音色效果,听者可以直接感觉到它们在音乐中的特殊性。可以发现,作曲家是将这些被“古琴化”的音符作为一条贯穿六个乐章的特殊逻辑线索来处理的。

除了引入古琴的音色,该曲更为显著的特点是在织体上也有个性化的处理。从20世纪开始,新的织体形式层出不穷,如“点描织体”、“音块织体”、“微复调织体”等都在当时的作曲家中引起了强烈的反响,并延续到了当代。该曲中,作曲家引入了古琴的单声部织体。可以通过第一乐章《天》的谱例来进行观察:

谱例2《天》第1-19小节

相比许多当代作品织体的复杂化特征,该曲的织体形式完全走向了另一个极端。谱面相当简洁——每个乐章的左手谱表只有1-2个音符,其余的所有音符都集中于右手谱表;且音高材料基本都在横向做先后陈述,避免了纵向的重叠。由于这样的特点,两个声部间根本无法形成传统意义上的和声关系与对位关系。

作曲家借鉴了这种常使用于中国古琴音乐中的单声部织体特点,无疑使作品更具“琴韵”。但它与传统的单声部作品还是有所不同的,我们可以通过古琴曲《广陵散》的选段(谱例3)与之比较:

谱例3《广陵散》第1-16小节

可以发现,传统作品往往更注重音乐整体的统一性,音符之间的连贯性很强,音区较为统一,句法明确,情感起伏具有规律性。然而,该曲却非常注意单个音符独立性的体现,相邻音符并不能构成传统意义上的旋律,音区差异大,再配合特殊演奏法的使用,导致旋律的进行充满了意外感,这使得乐曲中的每一个音符都能清晰可辨。

这种注重音符独立性的作法,使得该曲在听觉上产生一个非常有趣的现象——“单声多层”,即使用单声部织体来产生多声部的听觉效果,这同样源于古琴。古琴在演奏时,主要也是奏单音居多。但是,古琴可以在相邻的两个音上使用不同的演奏法,来产生音色对比。当前一个音符余音未散时,后一个音色形成鲜明对比的音已开始演奏,这样就在听觉上形成了一种“多声部假象”——即短时间内的“多层”效果。细细听赏《园之八》,这种余音袅袅的听觉感受也会时常贯穿于听众的耳中。相比起其他织体复杂的音乐,这样的单声部音乐听来更加清新、淡雅,颇有天然去雕饰之感。

梁雷非常认同“一花一世界,一叶一如来,每一个单音本身就具有一个宇宙的美”[2]这种诗性的阐释。在写作单音音乐时,表现出每个音符自身的美,并能通过对古琴进行模仿从而使它们在听觉上产生更直观的联系,使得该曲的单声部织体别具一格。

三、“画意”——中国水墨画技法借用

在第一乐章《天》(谱例2)中,除了单声部织体,还有两个引人注目的现象:一者,从单个音符来看,相邻音符的力度、节奏模式以及音区都有着明显的差异;二者,从整体来看,音符的排列密度较为稀疏,谱面上留下了大片的空白。这两点非常有意思,首先,每个音都有独立的力度以及节奏模式,这样的例子是非常少见的,哪怕在对于力度与节奏模式进行严格限定的整体序列主义作品中,也不会在每个音上都标注力度记号。此外,在乐谱上留下如此之多的空白,亦是一种非常大胆也非常少见的手法。笔者发现,这两种现象都与中国传统的水墨画有着紧密的联系,作曲家很可能将水墨画的绘画技法借用到了音乐中。

绘画技法能否运用到音乐创作中去呢?事实上,绘画技法被吸收进音乐领域早已不是什么新鲜事。印象主义绘画的特点被德彪西融入了音乐,形成了印象派音乐;20世纪下半叶兴起的“拼贴主义”、“简约主义”也同样来源于绘画。该曲中,作曲家又是如何借用中国水墨画技术,让作品具有“画意”的呢?

在中国水墨画中,绘画都是由软笔完成的。软笔不同于西方绘画使用的偏“硬”的油画棒,它的笔触反应更加迅速,可谓瞬息万变。因此,无论是泼墨山水画,还是白描仕女图,风格差异巨大的画作都可以用一支软笔来完成,这正是因为软笔所带来的丰富的笔触变化。在《园之八》中,音符之间变化繁多的力度、音区以及节奏模式,就好像是在宣纸上不断游走的软笔,每一个瞬间都有笔触的变化。因此,音符数量虽少,每个音却有着丰富的内部变化,这使得音乐在一个“简”的立意下,具备了个体的丰富性。乐谱本身也像一幅绘画,画笔的运行轨迹在其中清晰可见。

对于另一个现象——音乐中的大片空白,该如何解释呢?笔者认为,这或许是将水墨画中“留白”技法应用到了音乐中。这种技法常用于山水画,我们常常可以见到一副画作中只有山、林和一叶小舟,其余则是大片的空白,这种空白并不会令人感到单调,反而会赋予人更多的想象空间。赏画之人可以在画作中任意驰骋,将自己融入到画的意境中去。

要在音乐中做到“留白”,首要的条件就是材料的精炼,否则“留白”便无从谈起。音乐中最基本的材料自然是音符,该曲每个乐章只用36个音符非常符合这一条件,这给了音乐“留白”的空间。此外,更为重要的便是材料之间的组合方式。该曲的单声织体形式将一个个独立的“笔点”连成了完整的线条,它除去了纵向的繁复装饰,使材料以十分凝练的形态组合在一起。这使得音乐材料在得到有机结合的前提下,在谱面上留出了大片空白。

比谱面上所体现的“留白”更重要的是它在听觉中的体现。梁雷曾论述到:“听觉就像一张画布,而听到的声音就是这张画布上的图画,‘无声’就是这副图画中的‘留白’。每一个声音都有它在这副图画的空间中占的位置。”[3]正如笔者在本文开头所论述的那样,该曲听来虽然“简单”,但“简单”的原因是由于音符数量少且多用横向组合取代纵向重叠,使音乐内部留下了大量空白。这些空白都是作曲家留给听众的想象空间,听众完全可以以谱面上具体写出的音符为出发点,在这些空间中任意想象。听的过程中会想象到什么?相信则是仁者见仁,智者见智了。

四、对梁雷后续作品的影响

《园之八》的诞生离现在虽已有近20年的时间,但它对于梁雷而言却有着特殊的地位。它的创作思维对梁雷的后续创作产生了很大的影响。其中,室内乐《笔法》(Brush-Stroke,2004)就是进一步延续《园之八》的创作方向写作而成的。

在《园之八》之后,梁雷写作的重点开始转向室内乐,《笔法》正是其中非常有特点的一部作品。它受到两位中国传统画家——潘天寿与黄宾虹的影响。这两位画家的绘画功力都相当了得,但却有着不同的特色。潘天寿的画作惜笔如金,擅长用简洁的笔墨塑造高远的意境;黄宾虹的画作则笔触繁多,多用浓墨绘色,却给人一种简洁细致的感觉。因此,《笔法》也被分为两个部分,第一部分织体稀疏、速度缓慢,似是淡雅委婉的用笔;第二部分则与之形成鲜明的对比,情感起伏加剧,大刀阔斧,一气呵成。

梁雷曾说过:“《笔法》是《园之八》的延伸,它们之间是种子与树的联系”。《笔法》的第一部分清楚的说明了这一点。从数理逻辑的角度来说,它再次使用了《园之八》的六音序列,顺序为:E D A F B#F,这与《园之八》的第四乐章《南》是一样的。稍有不同的是,作曲家会时不时的加入序列外的音符,这些音符与正在演奏的序列内音符形成大二度或小二度关系,并带有明显的音色对比。如谱例4中第一打击乐声部的bE音,它与木管组演奏的序列音F同时出现:

谱例4 《笔法》第1-4小节

其余的例子还有许多。这些序列外的音符与原本序列中的音符二度并置,从而产生晃动感,使听觉效果更为丰富。因此,这些音符起到的是辅助作用,并不具备独立性,作品第一部分的核心依然是六音序列。可以发现,作曲家在借用《园之八》的序列应用方式的基础上加入了新的变化。除《笔法》外,梁雷的弦乐四重奏《色拉西片段》(SerashiFragments,2005)也继续发展了以数理逻辑作为线索的创作思维。

《笔法》最大的特点是在第一部分中再次运用单声部织体。为何多个声部的室内乐会产生单声部的效果?我们可以再次对谱例4进行观察:在双簧管奏出序列的第四个音F后,打击乐、单簧管与长笛先后重复了这个F音。这样产生的音乐在听觉上依然属于单声部音乐的范畴,却有着更加丰富的效果——每一个音符本身具有了音色对比。这是作曲家探索的“一音多声”技法,即将每个音作为一粒种子或是容器,通过这些单个音上乐器的重新合成的各种可能性来探索听觉可以分辨的音色转换的潜力。[1]相比《园之八》,作曲家对单声部音乐做了更多的探索,让每一个音成为一个独立的、具有自身属性的单位。《园之八》之后的作品中,单声部音乐成为了梁雷作品的鲜明特色之一,他的许多代表作都直接或间接表现了这一特点。如羽管键琴曲《江户人的空想》(SomeEmptyThoughtsofaPersonfromEdo,2001)、萨克斯四重奏《冤·怨·願》(Yuan,2008),打击乐与钢琴五重奏《墨景》(Inkscape,2014),等等。

在中国水墨画方面,他的许多后续作品都延续了“留白”这一作法,常常可以在音乐中感受到时间较长的空白。此外,如果说《园之八》中,作曲家还只是在初步探索用声音“作画”的可能性,那么《笔法》的“画意”更加明显,他已经成功地绘出了一副具有个性的“音画”。前后两个部分,一静一动、一柔一刚、一“简”一“繁”,象征着笔法的运行轨迹与状态,直到绘出一副完整的画作,最终呈现出来。

结 语

通过上文的分析与解读,笔者认为,这部作品包含的“数理”、“琴韵”和“画意”,对其个人风格的形成有着重要的意义。音乐学者班丽霞在她的论文中将梁雷的作品分为“轻微·淡远·冥想”与“至静·至动·狂想”两类,按照这种分类来看,创作时间较早的《园之八》可能是第一种风格的源头,影响了之后的创作。因此,梁雷称《园之八》是“第一部找到自己作为作曲家声音的作品”的确有其道理的,它的创作思维就像是一颗种子,引导着后续作品生根、发芽,开出具有个人风格的花朵。

参考文献:

[1]梁雷.对我深有影响的几个体验和创作想法[J].人民音乐,2012(1):10-11.

[2]转引自明言.温文尔雅的“雷声”[J].人民音乐,2000(12):8-11.

[3]梁雷.借音乐提问[J].人民音乐,2000(12):11-12.

[4]李西安.贴近自心的音乐:梁雷近作三人谈[J].人民音乐,2006(2):26-32.

[5]班丽霞.一位拥抱世界的行者:旅美作曲家梁雷创作与观念评析[J].人民音乐,2008(1):40-43.

【责任编辑:胡娉】

收稿日期:2015-12-30

作者简介:赵晨曦(1992-),男,上海人,上海音乐学院2014级硕士研究生,研究方向为音乐作品分析。

DOI:10.3969/j.issn.1008-7389.2016.02.013

中图分类号:J614.3

文献标识码:A

文章编号:1008-7389(2016)02-0114-08

·作品与作曲技术理论研究·