摩梭中学生的民族认同及其影响因素

王 娟, 张积家, 肖二平, 杜 凯

摩梭中学生的民族认同及其影响因素

王娟, 张积家, 肖二平, 杜凯

【摘要】以517名摩梭中学生为被试, 调查摩梭人对中华民族、摩梭人、纳西族及蒙古族的民族认同状况。结果表明:(1)摩梭人对中华民族与摩梭人具有较高的认同感;(2)摩梭人对蒙古族和纳西族的认同感较低;(3)摩梭人对中华民族与对本民族的认同具有较高的一致性, 对外族的接纳度影响他们对中华民族的认同;(4)摩梭人的民族认同与对外族的包容性较高, 说明摩梭人的民族认同属于温和的民族认同。

【关键词】摩梭中学生民族认同影响因素

一、前言

民族是一种以“文化亲近性”为根基、以“集体记忆”与“结构性健忘”为工具来凝聚和调整人群, 以适应现实资源之争的结群现象[1]。民族认同是个体对本民族的信念、态度以及对民族身份的承认, 具体表现为民族成员对自身所属民族群体在情感和态度上的认知, 以及在文化、习俗、生活方式等选择上表现出来的倾向性。民族认同包括群体认知、群体态度、群体行为和群体归属感[2]。民族认同既影响地区和国家稳定, 也影响个体的心理健康和人格发展。

西方学者对少数民族在文化交往和融合中产生的心理适应与认同进行了大量研究。 他们考察民族认同与文化适应的关系, 提出民族认同的发展模型。Phinney认为, 个体的族群认同经历了弥散性阶段、排斥性阶段、延迟阶段和整合阶段[3]。20世纪90年代以来, 国内学者对民族认同做了进一步辨析。王希恩把民族认同界定为社会成员对自己民族归属的认知和感情依附[4]。庄锡昌认为, 广义的民族认同是指对主权民族国家的认同, 即国家认同;狭义的民族认同是指国内各个民族对各自民族文化的认同, 即族群认同[5]。郑晓云认为, 民族认同是一个民族中的人们对所属民族的一种归属意识, 即对“我”属于哪个民族的看法[6]。王亚鹏认为, 态度是民族认同中最为关键的因素, 包括积极民族认同和消极民族认同。前者是指民族成员以身为本民族一员感到自豪, 对本民族的语言、文化、宗教、习俗充满了优越感, 行为上维护本民族的利益;后者以一种悲观甚至是自卑的心态来看待本民族的语言、文化、宗教和习俗, 以自己隶属于本民族感到耻辱。积极民族认同不仅使民族成员具有强烈的内聚力, 也会对外群体的成员表现出一定的排斥性和抗拒性, 这种认同模式在强势民族中表现得比较突出。消极民族认同表现在行为上, 就是部分民族成员不愿意暴露自己的民族身份[7]。

对民族认同的形成原因, 一直存在着原生论和工具论的对立[8]。原生论强调稳定的、依靠传承延续的维持认同的因素, 这些因素不会随着社会境遇的变化而变化, 认为族群认同主要来自于先赋的、原生的情感, 这种情感不是通过遗传而获得的, 而是个体出生后所置身于其中的社会文化环境造就的, 即是族群文化濡化的结果[9]。例如, Keyes认为, 世系和血统联系是族群认同的核心要素之一。一个族群对世系和血统的一致性宣称, 并非是对自然事实的确认, 更多的是文化观念传承的结果[10]。另一些学者强调亲属制度对于族群认同的重要性。 例如, Fishman认为, 族群性是亲属体验的最上限[11]。工具论强调族群认同的情境性、不稳定性和成员的理性选择, 在构建认同过程中, 利益是个人和群体选择认同的指南针。事实上, 认同意识既源于原生性因素, 也受现实条件和利益影响。在不同时期, 认同意识的侧重点不同。原生论和工具论都无力单独地对族群认同的形成和发展变化作出合理的解释, 将二者结合起来, 或许能够更好地说明民族认同现象。

在我国, 民族认同研究已经取得了一些进展, 出现了一些针对政策导向、社会变迁、民族融合、经济发展、历史遗留等因素影响民族认同的研究。关注文化因素是研究的一大特色。张剑峰指出, 认同是族群及其文化存在的基础,心理认同和文化实践认同决定的行为边界是理解中国少数族群认同的有效途径[12]。周大鸣认为, 族群认同总是通过一些文化要素表现出来, 文化是维持族群边界的基础[13]。栗志刚强调, 文化在民族认同中具有重要的基础作用, 文化认同是民族认同的基石[14]。万明刚和王亚鹏发现, 当个体从母体文化进入异文化后, 会面临民族认同的困境, 也会面临文化适应的考验和心理疏离感的困扰。藏族大学生的民族认同主要包括消极民族认同、积极民族认同和主流文化认同。汉族朋友的数量、父母的民族身份、学习汉语的时间以及汉族的接受性对藏族大学生的民族认同具有预测性。民族认同的不同成分与不同的文化适应策略之间存在广泛的相关。消极民族认同与失范感、社会孤立感和文化分离感具有显著的正相关, 主流文化认同和积极民族认同与失范感、社会孤立感和文化分离感之间的相关不显著[15]。但是, 已有研究往往关注人口众多、历史和文化悠久、社会影响大的民族, 如藏族[15—16]、维吾尔族[17—18]、蒙古族等[19], 对一些处于边缘地区、人数少、相对原始和不发达的“少小民族”关注较少。

摩梭人是聚居在川滇边境泸沽湖畔及周围地区的一个母系族群, 包括云南境内被划为纳西族和四川境内被划为蒙古族的摩梭人, 人口约五万。除了母系家庭和走婚制外, 摩梭人的族源考据和民族归属一直是学术界争论的焦点。主张摩梭人属于纳西族的学者认为, 摩梭人的先民是先秦时期游牧于河湟一代的古氐羌人, 战国时期陆续南迁, 因以养牦牛为主, 汉代史书称其为“牦牛羌”或“牦牛夷”;晋代称“摩沙夷”, “摩”来自牦牛羌的“牦”, “沙”来自“叟人”的“叟”, 即“人”。唐代以后写作“么些”, 又写作“么梭”“摩娑”“摩些”“摩西”等。这支南迁的羌人到达今甘孜州后, 分成了两条路线, 一支从今甘孜州南部直接进入丽江, 成了今日的纳西人;另一支从今甘孜州南部向东进入凉山州, 再转入其南部并定居于川滇边境, 成了今日的摩梭人。按此观点, 摩梭人与纳西人乃是两个同源异流的民系。在20世纪50年代进行民族识别时, “纳西”取代“么些”(摩梭), 成为“纳西人”“纳日人”“露鲁支系”“摆西支系”“玛丽玛莎支系”的共同族称。由于历史、习俗等原因, 广大的摩梭人多次迫切要求恢复摩梭族称。1990年, 云南省人大常委会以立法的形式批准了“摩梭人”这一准民族称谓[20]。主张摩梭人属于蒙古族的学者认为, 在元朝时期, 蒙古军两次南征入滇, 留下了大量的军士。明朝取代元朝以后, 散居的军士融入到当地的纳日人中, 成为今日居住在川滇边境的摩梭人。在四川境内的摩梭人, 采用上层人士和民间传说的说法, 自称为蒙古族的后裔。20世纪50年代进行民族识别时, 居住在四川盐源、木里、盐边等地的摩梭归属于蒙古族。这一族称延续使用至今[21]。由此可见, 除了隶属于“摩梭人”和“中国人”以外, 生活在云南和四川的摩梭人还分别隶属于“纳西族”和“蒙古族”。即, 他们同时具有三重民族身份。

20世纪80年代以来, 民族学家、历史学家对摩梭人的族源追溯和历史归属进行了考察和梳理, 试图解决摩梭人的身份识别问题并取得了一些研究成果。但是, 由于历史变迁和政策导向等原因, 摩梭人的身份仍然无法获得清晰的还原。多重民族身份使得许多摩梭人对自己的民族身份、民族历史感到困惑和苦闷, 他们急切地想知道自己的祖先是谁、自己是谁的后裔等问题。记得去泸沽湖考察时, 泸沽湖镇的一位退休的老乡长对笔者说:“苦闷啊, 不知我们从哪里来, 祖上是什么人。”因此, 摩梭人的民族身份确定就不仅仅是一个重要的理论问题, 也是一个亟待解决的现实问题。解决这一问题不仅需要正本溯源的历史学、文献学、考古学和民俗学的研究, 也需要立足于民族心理的现实性研究。目前, 已经有了这方面的研究成果。例如, 张积家和陈俊发现, 汉族亲属词概念结构有两个维度:一是亲属的亲密程度, 二是姻亲/非姻亲, 前者由血缘关系和亲属之间的感情联系决定, 后者反映汉民族对婚姻关系的重视[22];张积家与和秀梅发现, 纳西族的亲属词概念结构有两个维度:一是辈分, 二是照顾者/被照顾者, 前者由纳西族亲属词中的辈分标记决定, 后者反映了纳西族的原始共产主义的遗风[23];肖二平、张积家和王娟等人发现, 摩梭人亲属词概念结构有两个维度:“亲属的亲密程度”和“辈分大小”。摩梭人亲属词概念结构的第一个维度与汉族亲属词概念结构的第一个维度相同, 摩梭人亲属词概念结构的第二个维度与纳西族亲属词概念结构的第一个维度相同。肖二平等人认为, 如果摩梭人与纳西族同源, 他们应该具有类似的亲属词概念结构;如果摩梭人的母系制是原始母系制的孑遗, 那么, 在摩梭亲属词概念结构中, 就不应该有亲属的亲密程度的维度, 而应该更多地体现原始共产主义的遗风。因此, 摩梭人可能不与纳西族同源, 摩梭母系制是一种在特殊历史时期中形成的一种新的文化形式, 这种推论与刘遂海关于摩梭人的族源考察的结论相呼应[25]。

因此, 通过考察摩梭人的民族认同态度, 可以为摩梭人的族源确定提供心理学依据, 这是一种溯源反推法。因为摩梭人虽然没有文字, 但是, 他们的历史和文化通过传说、神话和长辈述说形式影响着一代又一代的摩梭人, 通过考察他们的民族认同态度, 可以发现他们族源痕迹, 进而为他们的民族身份确定提供一定的依据。那么, 被冠以纳西族或蒙古族以及经过努力争取获得摩梭称谓的摩梭人对自身所属民族的认同态度是怎样的?多重民族身份对摩梭人的民族认同态度有什么影响?目前, 随着泸沽湖地区的旅游资源的开发, 民族融合加快, 摩梭人的生活环境日趋复杂, 这不仅会影响到摩梭人的心理适应和民族认同, 还会影响到摩梭人的成长和发展。因此, 本研究以改编的摩梭人民族认同问卷对摩梭中学生进行了调查。

二、方法

(一)调查对象

采用随机整群抽样法在云南省的宁蒗一中、宁蒗民族中学和四川省的盐源民族中学和盐源一中抽取摩梭中学生被试。共发放问卷550份, 收回有效问卷517份, 有效回收率为91.7%。其中, 宁蒗一中的摩梭学生有68人(男36人, 女32人, 平均年龄为18.6±1.3岁),宁蒗民族中学的摩梭学生有148人(男81人, 女67人, 平均年龄为18.1±1.9);四川盐源一中的摩梭学生有106人(男59人, 女47人, 平均年龄为17.9±1.6岁),盐源民族中学的学生有195人(男102人, 女93人, 平均年龄为18.3±1.5岁)。

(二)研究工具

结合Phinney的多群体民族认同量表(MEIM)[26], Valk和Karu的民族认同量表(EIM)[27], Klink的国家认同量表[28], 以及雍琳的《藏族大学生文化认同调查问卷》[29]和万明钢等人的《藏族大学生民族认同调查问卷》[30], 从民族自我认同(如“我知道摩梭人的一些传说或故事”)、民族归属感(如“远离摩梭人群体, 我感到不安”)、民族态度(如“我很乐意别人知道我的摩梭人身份”)、民族行为(如“我将来会优先选择在摩梭人聚居的地方生活和工作”)和外族接纳度(如“我愿意去了解、学习其他民族的语言和文化”)5个维度编制摩梭人对中华民族、摩梭人、纳西族和蒙古族的民族认同调查问卷。问卷内容涉及历史、语言、宗教、习俗和人际关系等方面。外族接纳指个体对其他民族的接纳程度,包括被试对摩梭人、纳西族、蒙古族和中华民族的接纳程度。对其他民族接纳程度越高, 越容易将中华民族看作为一个统一体, 更容易对中华民族产生较高的认同感。

研究使用了4份问卷, 包括《中华民族认同问卷》《摩梭人认同问卷》《纳西族认同问卷》和《蒙古族认同问卷》。所有被试均完成《中华民族认同问卷》和《摩梭人认同问卷》。云南地区被试完成《纳西族认同问卷》,四川地区被试完成《蒙古族认同问卷》。为了平衡疲劳效应和顺序效应, 在被试间平衡《中华民族认同问卷》《摩梭人认同问卷》《蒙古族认同(或纳西族认同)问卷》的测试顺序。

问卷题目均为简单陈述句, 如“我很乐意别人知道我的摩梭人身份”, 每一个句子后面有6种选择, 1为“十分不符合”, 2为“比较不符合”, 3为“有些不符合”, 4为“有些符合”, 5为“比较符合”, 6为“十分符合”。要求被试根据自己的实际情况, 凭第一感觉选择最合适的答案。运用因素分析法考察各问卷的信度, 各问卷的Cronbach alpha系数为:《中华民族认同问卷》0.801, 《摩梭人认同问卷》0.762, 《蒙古族认同问卷》0.796, 《纳西族认同问卷》0.758。中华民族、摩梭人和蒙古族总认同问卷为0.814, 中华民族、摩梭人和纳西族总认同问卷为0.804。这表明, 问卷的信度符合要求。

(三)数据采集与分析

由被试所在学校统一组织, 集中对被试进行团体实测。调查数据采用SPSS 16.0分析。

三、结果与分析

(一)云南地区的摩梭中学生民族认同状况

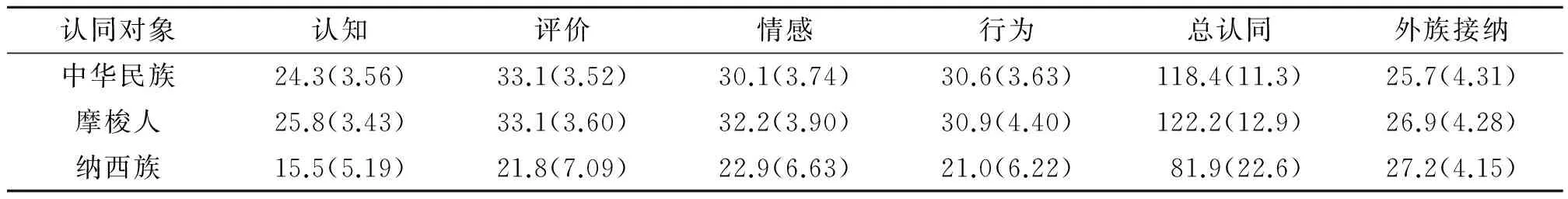

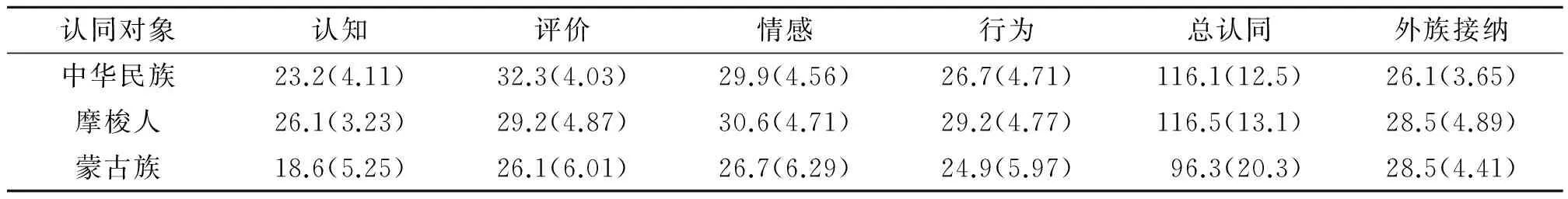

分别从认知、评价、情感、行为、外族接纳和总认同维度上比较, 考察云南地区摩梭中学生对中华民族、摩梭人和纳西族的民族认同状况, 见表1。

表1 云南地区摩梭中学生的民族认同状况(M± SD)

单因素方差分析表明, 无论是在认知、评价、情感、行为、外族接纳度上, 还是在总认同上, 云南地区摩梭中学生对中华民族、摩梭人和纳西族的认同状况差异均显著,ps<0.001。均数比较表明, 在总认同、认知、情感上对摩梭人的认同显著高于对中华民族认同,t总=4.00,p<0.001,d=0.11,t认知=5.83,p<0.001, d=0.19,t情感=7.68,p<0.001, d=0.22;在评价和行为上, 对摩梭人的认同与对中华民族的认同差异不显著,ps>0.05。对摩梭人的外族接纳度显著高于对中华民族的外族接纳度,t外族接纳=4.93, d=0.17,p<0.001。这说明, 摩梭人倾向于将中华民族作为一个整体来看待, 对国内其他民族的接纳度显著高于对“外国人”的接纳度。

云南地区摩梭中学生在多重维度上对中华民族的认同度显著高于对纳西人的认同度,t总=28.7,p<0.001, d=0.85,t认知=12.8,p<0.001, d=0.80,t评价=11.6,p<0.001, d=0.87,t情感=6.9,p<0.001, d=0.72,t行为=7.5,p<0.001, d=0.87;对摩梭人的认同度显著高于对纳西族的认同度,t总=38.5,p<0.001, d=0.94,t认知=15.3,p<0.001, d=0.94,t评价=12.8,p<0.001, d=0.87,t情感=10.9,p<0.001, d=0.93,t行为=10.7,p<0.001, d=0.90。从评定值来看, 云南地区的摩梭中学生对中华民族的认同度(M=5.15)和对摩梭人的认同度(M=5.31)较高, 对纳西族的认同度(M=3.56)偏低, 说明与对中华民族和对摩梭人的认同相比, 摩梭中学生对纳西族的认同度较低。

(二)云南地区的摩梭中学生民族认同的影响因素

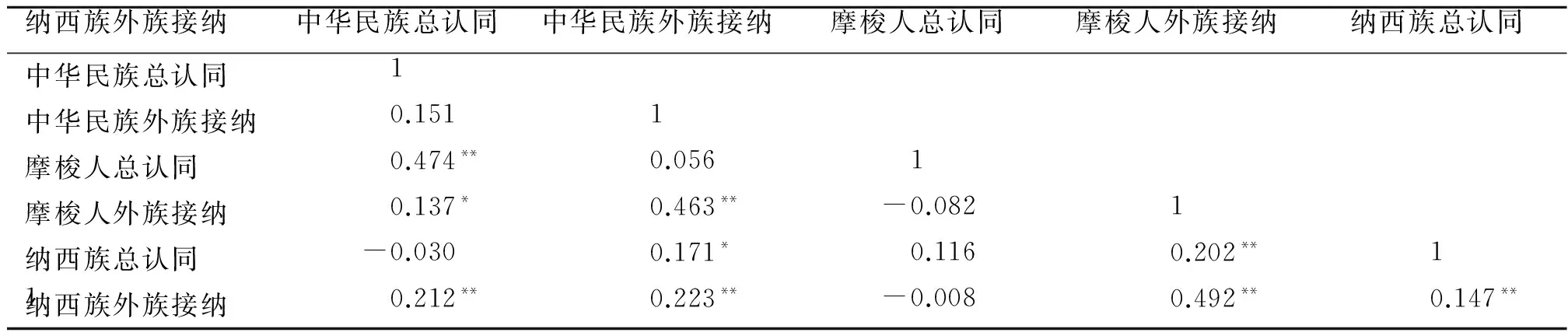

云南地区摩梭中学生的三种认同及外群体接纳度之间的相关见表2。

表2 云南地区摩梭中学生的民族认同与外族接纳的相关矩阵

注:*表示p<0.05,**p<0.01,***p<0.001。下同。

分析表明, 云南地区摩梭中学生对中华民族与对摩梭人的认同正相关显著,r=0.474,p<0.01;对中华民族与对摩梭人的外族接纳度正相关显著,r=0.463,p<0.01。这说明, 云南地区的摩梭中学生对中华民族与对摩梭人的认同具有较高的一致性。在高度认同本民族文化与传统的同时, 摩梭中学生对中华民族的文化也具有很高的认同感, 这与西方学者所说的“国家认同与民族认同存在着天然的矛盾”的看法不一致, 表明作为整体的、国家层次的主流文化与作为局部的、民族层次的群体文化是相辅相成的, 两者之间并不存在不可调和的矛盾。云南地区的摩梭中学生对摩梭人与对纳西族的认同相关不显著, 对纳西族的认同与摩梭人的外族接纳正相关显著,r=0.202,p<0.01。这说明, 摩梭中学生对纳西族和对摩梭人的认同之间没有一致性, 他们更倾向于将摩梭人作为一个独立于纳西族的群体来看待。

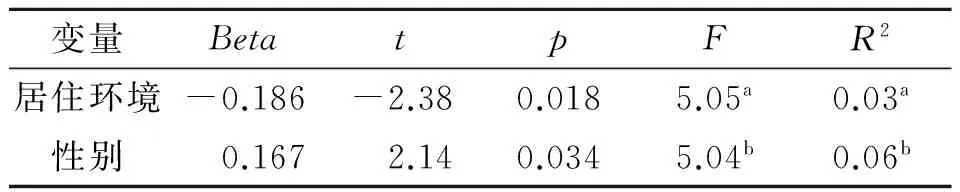

采用背景变量对云南地区摩梭中学生的纳西族认同做回归分析, 结果见表3。

表3 对云南地区摩梭中学生纳西族民族认同的回归分析

注: a表示F和R2代表第一个预测变量进入回归方程时的F值R2;b表示F和R2代表两个预测变量同时进入回归方程时的F 值和R2。下同。

逐步回归分析发现, “居住环境”与“性别”对云南地区摩梭中学生的纳西族认同回归显著, 两者共可以解释9%的变异。“不与其他民族混居”的被试对纳西族认同度高, 女被试对纳西族的认同度高。各背景变量对纳西族的外族接纳度的影响均不明显。

(三)四川地区摩梭中学生的民族认同状况

分别从认知、评价、情感、行为、外族接纳和总认同维度比较, 采用配对t检验考察四川地区摩梭中学生对中华民族、摩梭人和蒙古族的民族认同状况, 见表4。

表4 四川地区摩梭中学生的民族认同状况(M± SD)

单因素方差分析表明, 无论在认知、评价、情感、行为、外族接纳还是在总认同上, 四川地区的摩梭中学生对中华民族、摩梭人和蒙古族的认同状况差异均显著,ps<0.001。均数比较表明, 四川地区摩梭中学生在认知、评价、行为上对摩梭人的认同显著高于对中华民族的认同,t认知=9.02,p<0.001,d=0.27,t评价=-8.08,p<0.001,d=0.20,t行为=3.95,p<0.001,d=0.21;在总认同与情感上差异不显著,ps>0.05;对摩梭人的外族接纳度显著高于对中华民族的外族接纳度,t外族接纳=5.36,p<0.001,d=0.22。这说明, 四川地区摩梭人倾向于将中华民族作为一个整体来看待, 对国内其他民族的接纳度显著高于对“外国人”的接纳度。

四川地区摩梭中学生在多个维度上对中华民族的认同度显著高于对蒙古人的认同度,t总=32.7,p<0.001, d=0.45,t认知=16.9,p<0.001, d=0.51,t评价=18.7,p<0.001, d=0.48,t行为=8.5,p<0.001,d=0.27, 在情感上差异不显著,p>0.05。对摩梭人的认同度显著高于对蒙古人的认同度,t总=32.9,p<0.001, d=0.46,t认知=36.1,p<0.001, d=0.83,t评价=8.7,p<0.001, d=0.24,t情感=9.2,p<0.001, d=0.33,t行为=12.6,p<0.001, d=0.31。从评定值来看, 四川地区的摩梭中学生对中华民族的认同度(M=5.05)和对摩梭人的认同度(M= 5.07)较高;对蒙古族认同度较低(M=4.19)。

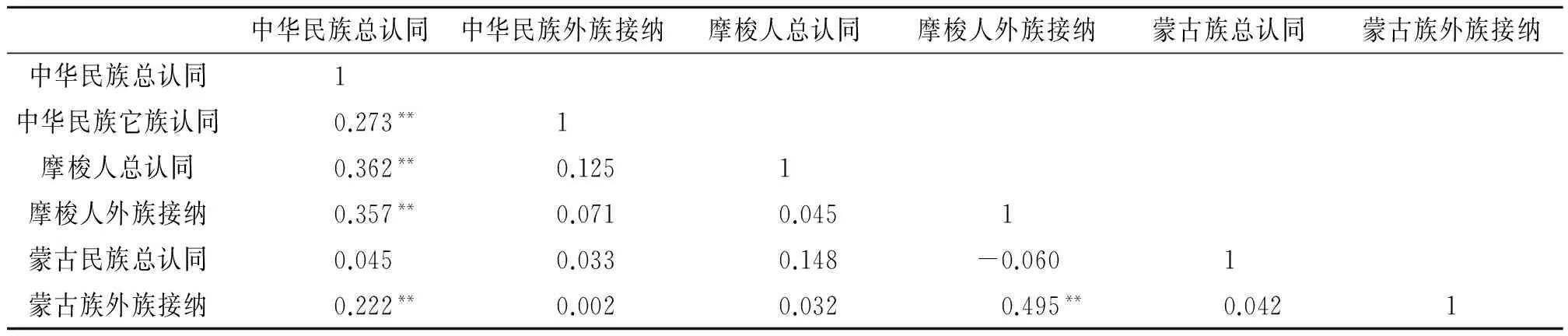

四川地区摩梭中学生的三种认同以及外群体接纳之间的相关见表5。

表5 四川地区摩梭中学生的民族认同与外族接纳的相关矩阵

四川地区摩梭中学生对中华民族认同与对摩梭人认同正相关显著,r=0.362,p<0.01;与摩梭人的外族接纳正相关显著,r=0.357,p<0.01;与中华民族的外族接纳正相关显著,r= 0.273,p<0.01。这说明, 四川地区的摩梭中学生对摩梭人的认同与对中华民族的认同一致性较高, 两者分别属于不同层次, 对摩梭人的认同属于狭义的民族认同, 对中华民族认同属于国家认同层次。中华民族是由56个民族组成的高级层次民族。对中华民族认同不仅受本民族认同影响, 还受对国内其他民族接纳程度影响。对国内外民族(尤其是汉族)的接纳程度越高, 越容易认同中华民族。对蒙古族的外族接纳与对摩梭人的外族接纳正相关显著,r=0.495,p<0.01, 但对两民族的认同相关不显著。这说明, 摩梭中学生对摩梭人的认同与对蒙古族的认同一致性不明显。摩梭中学生更倾向于将摩梭人作为独立于蒙古族的群体来看待。

(四)四川地区摩梭中学生民族认同状况的影响因素

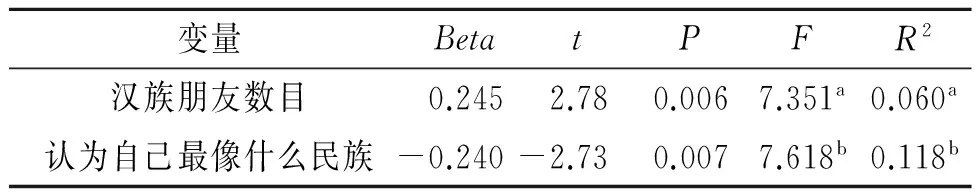

采用背景变量对四川地区摩梭中学生的蒙古族民族认同做回归分析。逐步回归分析发现, “居住地开发程度”对蒙古族民族认同的回归显著, 能够解释总变异的3.8%。其他因素的回归均不显著。其中, “居住地开发程度高”地区的被试对蒙古族的认同较高。“汉族朋友的数目”和“认为自己最像什么民族”对蒙古族外族接纳回归显著, 可以解释11.8%的变异。其他变量均未达到显著的回归效果。汉族朋友较多的被试, 认为自己最像中国人的被试, 对蒙古族的外族接纳度高。结果见表6和表7。

表6 对四川地区摩梭中学生的蒙古族认同的回归分析

表7 对四川地区摩梭中学生蒙古族外族接纳的回归分析

四、讨论

(一)摩梭中学生的中华民族认同与摩梭人认同的关系

本研究发现, 摩梭中学生对中华民族认同与对摩梭人认同具有较高的正相关, 与摩梭人外族接纳有一定的正相关。这说明, 摩梭中学生的中华民族认同与摩梭人认同具有高度一致性, 摩梭人被内化为中华民族的一部分。56个民族在中华大地上繁衍生息、长期共存、和谐相处, 各民族之间和睦相处, 共同繁荣, 形成了开放、包容、和谐、共赢的局面。

摩梭人作为中华民族的一个分支, 又是一个相对独立的群体。摩梭人对其他民族的接纳度影响他们对中华民族的认同感。这说明, 对中华民族认同与对摩梭人认同分别属于民族认同的两个层次:对中华民族认同属于国家层次的认同, 是对国家统一的文化和历史的认同;对摩梭人的认同属于狭义的民族认同, 是相对独立的亚文化层次的认同。国家层次的认同与亚文化层次的认同之间具有较高的一致性, 却不完全对等。对中华民族的认同除了受本民族认同影响外, 还受对中华民族之内其他民族的接纳度影响。对其他民族接纳度越高, 越容易将中华民族看作为一个统一体, 更容易对中华民族产生较高的认同感。

(二)摩梭中学生对蒙古族及纳西族的认同

摩梭中学生对纳西族和蒙古族的认同显著低于对摩梭人和对中华民族的认同。这说明, 摩梭人更倾向于将自己看作一个独立的民族, 对摩梭文化具有较高的认同感和保护意识, 更希望人们能够将他们视为一个独立的民族。虽然政府在民族划分时将摩梭人分别划分为纳西族和蒙古族, 但是, 摩梭人对两个民族没有高的认同感, 尤其是云南地区的摩梭人对纳西族的认同较低, 说明摩梭人并不满意政府对他们的划分, 毕竟两个民族之间具有较大的文化差异和风俗习惯的差异:纳西族有本民族的语言, 也有本民族的文字(东巴文), 摩梭人有本民族的语言, 却无本民族的文字;纳西族信仰东巴教, 摩梭人信奉达巴教和藏传佛教。

因此, 政府在民族划分和少数民族地区开发时, 应该注意到不同民族之间的差异, 保护少数民族的独特性, 保护和弘扬多民族文化, 丰富中华民族大家族的内涵。摩梭人作为一个母系氏族, 其独特的风俗习惯和人文风情较为罕见, 应该注意到其民族的特殊性, 对其民族特有的文化进行保护。

(三)影响摩梭中学生对蒙古族和纳西族认同的因素

对两地中学生的调查未发现一致的影响因素, 主要集中在以下几方面:(1)居住地开发程度;(2)居住环境;(3)汉族朋友的数量;(4)性别。“居住地开发程度”和“居住环境”对民族认同关系较为密切。居住地的开发程度低、居住环境较为封闭地区的民族, 由于缺少与外界交往的机会, 生活单一, 会影响到他们的民族认同感和外族接纳度。“汉族朋友的数量”与外族接纳度的关系较为密切, 对少数民族同胞而言, 平日能够接触到的最多的外族人就是汉族人。因此, 一个人的汉族朋友越多, 就表明他对外族人的接纳度就越高;“性别”也在一定程度上影响到民族认同。这可能是因为女性的感情比较细腻, 同情心更强, 更容易表现出对其他民族的认同。

(四)摩梭中学生的民族认同与外族接纳度的关系

民族认同是对本民族的历史文化、风俗习惯等的认同, 也是对本民族人群的认同, 具有较高的集体荣誉感和民族荣誉感。对外族的接纳度, 是指对本民族以外的民族成员的接纳程度。民族认同感体现的是民族凝聚力, 它是一个民族团结一致、发展进步的核心力量, 也是民族自尊心和自信心的体现;外族接纳度体现的是民族的包容性和对外民族的接纳性, 是一个民族接受外来事物、开拓创新、发展进步的必要条件。在经济、文化高速发展的今天, 各民族的交往进一步加大, 两者的作用不可忽视。

本研究表明, 摩梭人的民族认同与外族接纳度并不矛盾。高度的民族认同并不排除对外族的接纳程度。这说明, 摩梭人的民族认同是健康的民族认同, 没有明显的排斥外族的倾向, 摩梭人既能够对本民族具有较高的认同, 又能够接纳外民族的文化和人群, 体现了“和谐”的民族理念。

五、结论

(1)摩梭中学生对中华民族与摩梭人具有较高的认同感, 对纳西族和蒙古族的认同感较低。

(2)摩梭中学生对中华民族的认同与对本民族的认同具有较高的一致性。对外民族的接纳度影响摩梭中学生对中华民族的认同。

(3)摩梭中学生的民族认同与外民族的包容性都较高, 二者并不矛盾和冲突, 说明其民族认同是健康的民族认同。

参考文献:

[1]王明珂.过去、集体记忆与族群认同:台湾的族群经验.见中央研究院近代史研究所.认同与国家:近代中西历史的比较论文集.台北:中央研究院近代史研究所,1994:249—275.

[2]J.CARLA , J.REGINALD.RacialIdentity,AfricanSelf-ConsciousnessandCareerinDecisionMakinginAfricanAmericanCollegeWomen. Journal of Multicultural Counselling and Development, 1998(1):28—38.

[3]J. S .PHINNEY.EthnicIdentityinAdolescentsandAdults:ReviewofResearch. Psychology Bulletin, 1990(3):499—514.[4]王希恩. 民族认同与民族意识. 民族研究, 1995(6).

[5]李忠, 石文典. 当代民族认同研究述评. 西北民族大学学报:哲学社会科学版, 2008(3).

[6]郑晓云. 中华民族认同与中华民族21世纪的强盛——兼论祖国统一. 云南社会科学, 2002(6).

[7]王亚鹏. 少数民族认同研究的现状. 心理科学进展, 2002(1).

[8]袁娥. 民族认同与国家认同研究述评. 民族研究, 2011(5).

[9]陈心林. 族群理论与中国的族群研究. 青海民族研究, 2006(1).

[10]C. F. KEYES.TheDialectsofEthnicChange. In C.F. Keyes(eds.). Ethnic Change.Seattle:University of Washington Press, 1981: 3—30 .

[11]J.A.FISHMAN. Language and Ethnicity in Minority Socialinguistic Perspective. Glevedon-philadephia: Multilingual Matters, 1989:25.

[12]张剑峰. 族群认同探析. 学术探索, 2007(1).

[13]周大鸣. 论族群与族群关系.广西民族学院学报:哲学科学版,2001(2).

[14]栗志刚 .民族认同的精神文化内涵. 世界民族, 2010(2).

[15]万明刚, 王亚鹏. 藏族大学生的民族认同. 心理学报,2004(1).

[16]雍琳, 万明钢. 影响藏族大学生藏、汉文化认同的影响因素. 心理与行为研究, 2003(3).

[17]杨茜, 高立群. 新疆维吾尔族学生民族认同与汉语学习的关系. 新疆社会科学, 2010(2).

[18]姚学丽, 孙秀玲. 新疆维吾尔族大学生民族认同. 新疆社会科学, 2009(4).

[19]塔娜.当代蒙古族大学生民族认同研究——以内蒙古师范大学为例. 呼和浩特:内蒙古师范大学硕士学位论文, 2012:38—41.

[20]杨福泉. “纳木依”与“纳”之族群关系考略. 民族研究, 2006(3).

[21]李绍明. 川滇边境纳日人的族别问题. 中国社会科学, 1984(1).

[22]张积家, 陈俊. 汉族亲属词概念结构再探. 语言科学, 2004(1).

[23]张积家, 和秀梅. 纳西族亲属词的概念结构——兼与汉族亲属词概念结构比较. 心理学报, 2004(6).

[24]肖二平, 张积家, 王娟, 等. 摩梭人亲属词的概念结构——兼与汉族、纳西族的亲属词概念结构比较.心理学报, 2010(10).

[25]刘遂海. 摩梭的母系家庭和阿夏婚姻探源. 西南民族大学学报:人文社会科学版, 2004(9).

[26]J. S. PHINNEY.TheMultigroupEthnicIdentityMeasure:aNewScaleforUseWithDiverseGroup. Journal of Adolescent Reaearch, 1992(7):156—176.

[27]A.VALK, K.KARU.EthnicAttitudeinRelationtoEthnicPrideandEthnicDifferentiation. Journal of Social Psychology, 2001(5):583—602.

[28]A. KLIK, A. MUMMENDEY, R. MIELKE, et al. A Multicomponent Approach to Group Identification:Result from a Field Study in East Germany. Forschungsberchte des Lehrtuhls Sozialpsychologie, 1997.

[29]壅林.影响藏族大学生藏、汉族文化认同因素的研究. 兰州:西北师范大学硕士学位论文, 2001:38—41.

[30]万明钢, 王亚鹏, 李继利. 藏族大学生民族与文化认同调查研究. 西北师大学报:社会科学版, 2002(5).

【责任编辑:王建平;实习编辑:童想文】

【基金项目】全国民族教育研究合作课题“少数民族心理健康和文化适应状况及对策研究”(MJZXHZ15003)

【收稿日期】2015-12-20

【中图分类号】B84

【文献标识码】A

【文章编号】1000-5455(2016)01-0105-07

(作者简介:王娟,山东邹平人,教育学博士,江苏师范大学教育科学学院副教授、硕士生导师;张积家,山东蓬莱人,教育学博士,中国人民大学心理学系、教育部民族教育发展中心“民族心理与教育”重点研究基地教授、博士生导师;肖二平,湖南安化人,教育学博士,杭州师范大学教育学院讲师;杜凯,山东潍坊人,广东省东莞监狱见习警察。)

——纳西琵琶