价值、制度与能力

——法治提升国家治理体系与治理能力现代化的逻辑与理路

李 新 廷

(山东师范大学 马克思主义学院,山东 济南 250014)

价值、制度与能力

——法治提升国家治理体系与治理能力现代化的逻辑与理路

李 新 廷

(山东师范大学 马克思主义学院,山东 济南 250014)

摘要:从十八届三中全会到十八届四中全会,我们党相继提出国家治理体系与治理能力现代化、全面推进依法治国建设。法治与国家治理之间存在着紧密的联系,法治作为一种重要的价值目标、制度体系和能力,是国家治理体系与治理能力现代化的内在要求。从价值、制度与能力三个层面来说,法治为国家治理体系确定了善治、秩序与边界价值,也为国家治理体系确定了制度体系的法治化,同时,法律的实施提升了国家治理能力的现代化,因此,通过法治的相关建设来推动国家治理体系与治理能力现代化是我国未来的治理方向。

关键词:国家治理体系;国家治理能力;法治;价值;制度;能力

十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,将全面深化改革的总目标确定为:“完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。”[1]十八届四中全会通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,提出了“建设中国特色社会主义法治体系,建设社会主义法治国家”[2]的总目标。依法治国,是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求和重要保障,是实现国家治理体系和治理能力现代化的必然要求,可以说,国家治理体系和治理能力法治化是国家治理现代化的根本途径和基本保障[3]。

那么,法治如何融入到国家治理体系中,从而提升国家治理体系与治理能力的现代化呢?国家治理体系具有明确的价值指向、制度建设、能力提升的层面,这与法治有着很大的“亲缘性”,法治也有着明确的价值指向、制度建设、能力提升的层面,因此,我们可以从价值、制度和能力三个层面分析法治融入和提升国家治理体系与治理能力现代化的理论进路和现实实践。

一、价值、制度与能力:法治与国家治理体系的关系层面和分析框架

法治与国家治理体系的关系问题是当下探讨国家治理与依法治国的核心主题,法治与国家治理不仅有着内在的联系,而且具有外在的契合。我们可以从价值、制度和能力三个层面来建立法治与国家治理体系关系的分析框架。无论是法治还是国家治理,它们都有着自身的价值追求、制度建构以及对这二者的实施与执行能力。

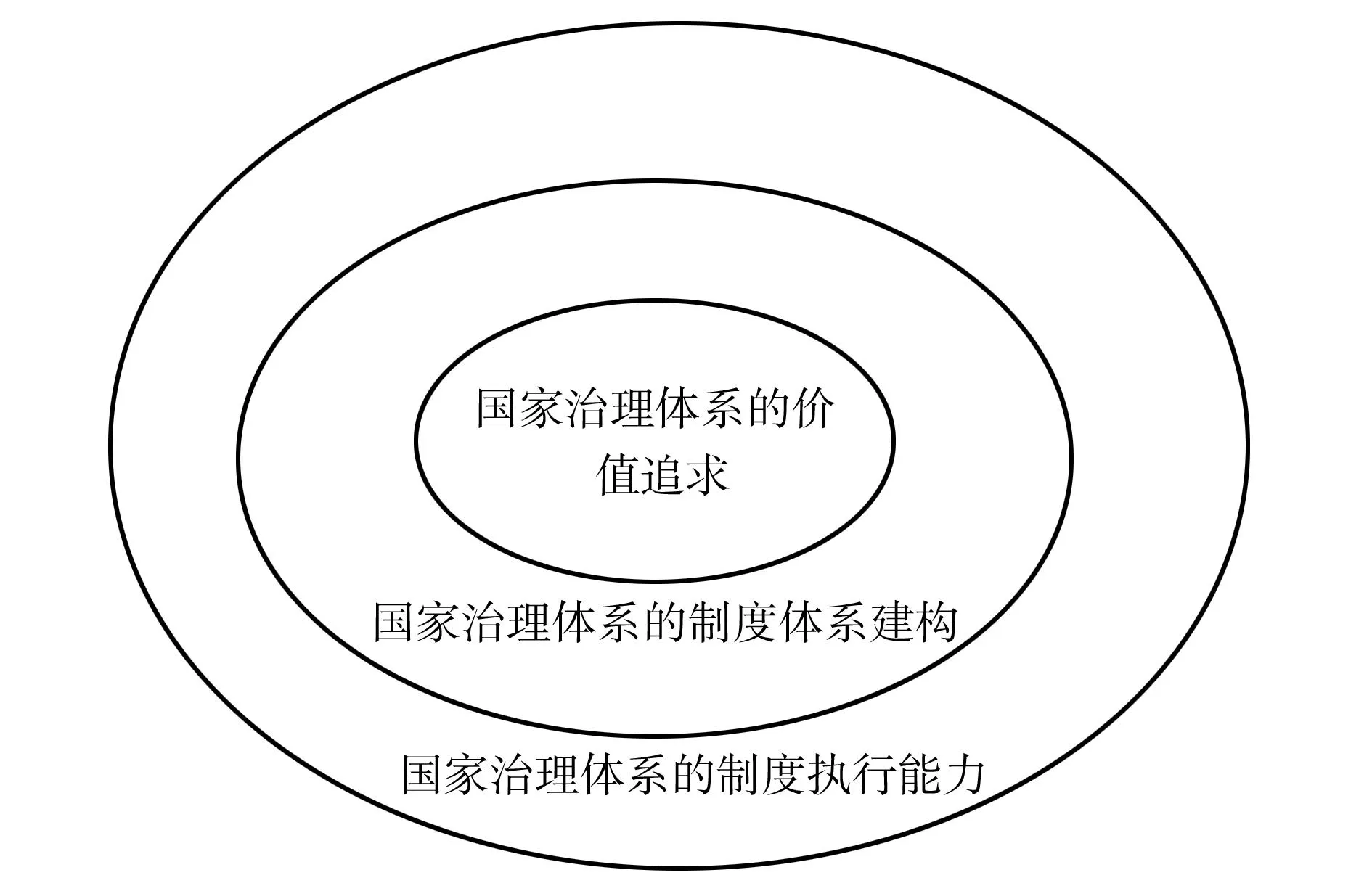

从结构上看,国家治理体系可以分为三个层面:国家治理体系的价值追求、国家治理体系的制度体系建构、国家治理体系的制度执行能力(见图1)。首先,国家治理体系的价值追求是核心层面,它决定了国家治理的方向和目标,与中国社会的主流信仰、社会主义核心价值体系有着密切的关联。作为核心的价值预设,它影响了国家治理体系的制度建构和治理能力实施,为它们提供价值支撑。其次,国家治理体系的制度体系建构是中间层面,它关涉国家的制度建构,具体表现为一个国家的制度体系,受到国家治理体系的价值规定,同时在更为具体的层面上规定了国家治理能力的实施和提升。再次,国家治理体系的制度执行能力(亦即国家治理能力)是最外层,它负责国家治理制度体系和价值规定的实施。

图1 国家治理体系的层面

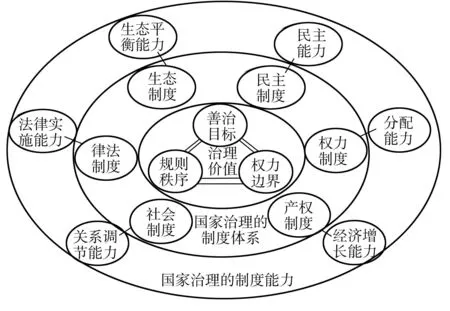

从要素上看,国家治理体系的价值追求具有三个要素,即国家治理的目标价值、国家治理的秩序价值与国家治理的边界价值,具体来讲,国家治理的目标价值是追求善治,国家治理的秩序价值是追求规则公平,国家治理的边界价值是追求权力的有限与法治化;国家治理体系的制度建构是“对社会事务进行有效控制和管理的制度体系,也就是一套紧密相连、相互衔接的国家制度”[4],它包括一系列正式的国家制度,如经济制度、政治制度、社会制度等,又包括非正式的制度,如习俗、惯例等,还可以进一步分为产权制度、律法制度、民主制度,等等;国家治理能力即国家制度体系的执行能力,包括法律实施能力、民主能力、分配能力、促进经济增长能力、生态平衡能力、关系调节能力,等等,它们共同构成国家治理体系的要素(见图2)。

图2 国家治理体系的要素

从国家治理体系的层面和要素来看,法治是国家治理体系的重要一环,是实现国家治理现代化的一个关键环节。法治和国家治理体系一样有着自身的价值追求、制度体系和相应的能力。在价值层面上,法治为国家治理提供了良法、秩序和权力法治化的价值选择;在制度层面上,律法制度体系是国家治理体系的重要组成部分,而且整个国家治理制度体系的法治化也是法治的内在要求,是法治提升国家治理现代化的必然路径;在能力层面上,法律的实施能力,尤其是透明的执法能力,是国家治理能力现代化的内在要求。

因而,从价值、制度和能力三个紧密相连的层面来看,法治是国家治理体系的重要环节,当前我国全面推进依法治国就是要求以法治为重要途径和突破口来提升国家治理的现代化水平,从而全面深化改革。

二、良法、秩序与权力法治化:法治融入与提升国家治理体系现代化的价值选择

实行法治是现代国家治理的内在要求。法治能够在良好的法治精神、公平的规则秩序、权力的法治化、程序化等方面为国家治理体系提供价值上的指引。

首先,法治为国家治理体系确定了追求良法和善治的价值目标。制定法律的目的就在于实现良好的统治,而良好的统治有赖于良好的法律。良法的判断标准在于其是否实现正义并促进社会成员的公共利益,实现国家的繁荣昌盛。法治的这一价值追求实际上也确定了国家治理的价值目标。“国家治理是不是良法之治,关键看国家治理制度体系贯通什么样的价值观和价值标准”[5],走向了良法之治的国家也就走向了善治的国家治理,因而,国家治理的最高追求就是要实现公共利益的最大化,亦即实现善治。俞可平认为,善治包括合法性、透明性、责任性、法治、回应和有效[6],法治的善治追求也是国家治理的目标追求。

良法和善治的价值目标有一系列的保障,尤其是来自宪法的最高保障,即反映人民的意志,保障人民的利益,因此,良法和善治的核心在于宪法。而宪法本身有着自己的价值层面,作为国家大法的宪法规定了国家的基本价值、基本制度和基本的权利。它将几千年来形成的底线价值和底线共识,例如自由、公平等通过最高大法的形式确立下来,体现了高级法具有的永恒不变的精神和价值。法治必须确立宪法至上的精神,“法治的一个重要含义,就是法律在最高的、终极的意义上具有规范和裁决人们行为的力量,这便是法律至上。而法律至上的核心在于宪法至上。”[7]良法和善治的价值目标正在不断深入民心,党的十八届三中全会和十八届四中全会,都将良法善治的价值目标贯穿到国家治理体系之中,强调“要恪守以民为本、立法为民理念,贯彻社会主义核心价值观,使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意志、得到人民拥护”[2]。

其次,法治为国家治理体系与治理能力现代化确定了秩序价值。任何国家的有序生产、生活都离不开良好的社会秩序,这是人民安居乐业、国家长治久安的根本条件。国家治理的目标价值就是要实现秩序,而秩序的保障离不开规则。法治作为最重要的规则,在价值上为国家治理守护着秩序价值。“规范性是法治的基本特征,它通过允许性规范、授权性规范、禁止性规范等形式,要求法律关系主体应当做什么、不应当做什么和应当怎样做,达到调整社会关系、规范社会行为、维护社会秩序的目的”[8]。

法治为国家治理守护的秩序,在张文显先生看来是“包容性秩序”。包容性秩序是充满活力的秩序,是尊重创造、尊重劳动、尊重知识、尊重人才、享有广泛自由的秩序。这种秩序不同于古代所追求的秩序,而是在社会主义核心价值观体系引领下的“和而不同”的包容性秩序[5]。从管理到治理、从社会治理到国家治理的提出表明了社会的多元和治理的多元化趋向,在这种价值多元、主体多元的社会和国家的大环境下,基本的秩序的保障显得尤为重要。国家治理一方面追求多元,另一方面也要实现多元之间的包容,因而法治确立的包容秩序能够满足国家治理多元化的要求,同时也为其确定了基本的秩序目标。

再次,法治为国家治理体系与治理能力现代化确定了权力边界。法治是针对人治而言的,法律的目的就是要约束人的行为,进而约束权力的行使。法律之治的重要价值在于以确定的规则保证权力的行使是可以预测的,从而保证权力在法律的轨道上、在阳光下按照规律行使。法律的本质在于宪政,“宪政有着亘古不变的核心本质:它是对政府的法律限制,是法律对政府的限制”[9]。姜明安认为:“我们说法治更是现代国家治理的目标,主要是从法治的理念和价值的角度说的。法治的理念和价值是多方面的”,其中一条就是“控制公权力,把公权力(包括国家公权力和社会公权力,甚至包括国际公权力)关进制度的笼子里。”[10]“法治国家强调法治为独立之价值,强调法律作为基本治理策略之重要意义,其逻辑基础在于对专断权力之不信任,对权力之理性自负及傲慢的警惕和制约。法治国家之核心内容在于控制国家权力,保障个人自由”[11]。法治的这一权力边界价值是由法治的内在本质决定的,国家多元化的治理需要厘清不同权力行使的边界,法治作为国家治理体系中的重要环节能够基于自身约束权力的本质规范国家治理的边界目标。

三、律法体制与制度体系法治化:法治融入与提升国家治理体系现代化的制度建构路径

从中间的制度层面来看,法治融入和提升国家治理体系现代化的重要途径就是法律制度的建构以及国家治理制度体系的法治化。习近平总书记对国家治理体系作了解读,认为“国家治理体系和治理能力是一个国家的制度和制度执行能力的集中体现,两者相辅相成”[12]。那么,国家治理体系的现代化即制度的现代化,而律法制度体系是国家治理体系的重要组成部分。国家治理涉及到政治、经济、文化、社会、生态等领域,那么国家治理的制度体系就要建立健全这些相应领域的制度体系。律法制度体系是由全国人民代表大会及常务委员会立法制定的体系,到目前为止,中国已经初步建成了较为完备的中国特色社会主义法律体系,“包括七个法律部门, 即宪法及其相关法、行政法、刑法、民商法、经济法、社会法和程序法。此外, 现行有效行政法规690 多件, 地方性法规8600 多件”[13]。

现代化的发展引导发达国家和后发达国家必须走向成熟和稳定的制度化、法治化国家。律法体系的完备是检验一国制度体系完备与否的重要标志之一。中国特色社会主义法律体系的形成和完备表明了中国国家治理制度体系的进一步提升,从十五大到十七大中国特色社会主义法律体系的形成,再到十八大以来提出建设“法治中国”、“法治社会”,全面推进依法治国,表明了我国对法治认识的不断深化和法治实践的深入推进。

律法体系不是孤立存在的,而是和其他制度联系在一起的,具有自身的制度化理路,一方面,它与其他制度体系一样是国家治理体系的组成部分,另一方面,它又高于其他制度体系,它规定了其他制度体系的性质、合法性等。在法治国家,国家治理制度体系中的绝大多数制度、体制和机制都已通过立法程序被规定在国家法律体系中。因此,发展和完善国家法律体系,构建完备科学的法律制度体系,实质上就是推进国家治理制度体系的法律化、规范化和定型化,形成系统完备、科学规范、运行有效的国家制度体系[8]。这也意味着国家治理体系的现代化不仅要建立完善的法律制度体系,而且要使整个国家治理的制度体系实现法治化。只有这样才能进一步提升国家治理体系与治理能力的现代化。习近平总书记2014年1月7日在中央政法工作会议上指出“国家治理体系和治理能力现代化”最重要的制度要求和特征就是“国家治理体系法治化”[14]。

国家治理制度体系的法治化对国家治理体系的现代化具有重要的推进作用。首先,法治中的依宪治国对国家治理体系的现代化有重要的推进作用。宪法是国家的根本大法,关乎全局性、长期性和稳定性,在国家治理体系中具有根本性的地位和最高的权威,具有安邦定国的重要作用。我国宪法规定了中国特色社会主义的理论、道路和制度体系,是国家治理体系的核心依据和法律根源。十八届四中全会提出:“坚持依法治国首先要坚持依宪治国,坚持依法执政首先要坚持依宪执政。健全宪法实施和监督制度,完善全国人大及其常委会宪法监督制度,健全宪法解释程序机制。”[2]推进依宪治国能够有效地完善各种制度体系,促进国家治理体系的规范化,提升国家治理体系的权威性和有效性。其次,充分发挥法治的规范和强制作用,可以提升国家治理体系的现代化。这主要通过两个方面实现:一是通过合宪性、合法性程序和制度来规范制度的确定和实施,尤其是通过严格执法、依法治理来推进国家治理的有效性;二是通过法治的强制作用来纠正违法行为,纠偏国家治理中不合时宜甚至是阻碍国家治理的机制、制度等。法治的这种强制力量能够严格有效地推进国家治理的法治化进程。再次,发挥法治的制约功能,尤其是执政党依宪执政和依法执政功能可以推进国家治理体系的现代化。法治对国家治理的一个重要功能就是制约权力、规范权力的运作,保证善治的达成,特别是在反腐败领域,法治对预防腐败和腐败的惩处有着威慑作用。法治的制约具有很多的表现方式:一是规范各类制度的运行程序和各类职权的行使边界,推进依法行政。 2004年国务院发布了《全面推进依法行政实施纲要》,2010年国务院又发布了《关于加强法治政府建设的意见》,这些都有力地推进了行政权力的规范运行,为法治中国建设和国家治理的现代化奠定了坚实的基础;二是通过法治推进政务公开、加强领导干部廉洁从政,从而使法治发挥制约权力和反腐败的重要作用。

四、法律的实施与法治能力:法治融入与提升国家治理能力现代化的具体路径

国家治理体系的完善更需要现代化的国家治理能力来实施,只有这样才能全面推进国家治理。能力层面处于国家治理体系结构中的最外层,是具体的执行层面,它一方面受到国家治理体系核心价值和制度体系的指引,另一方面又通过自身的建设和实施,完善和推进国家治理体系的价值目标和制度体系。

通过法律的具体实施亦即法治能力来推进国家治理能力的现代化至关重要。福山将国家能力定义为“国家制定并实施政策和执法的能力,特别是干净的、透明的执法能力”[15]。陈金钊认为,从法治的角度看,国家治理能力主要包括四个方面: 一是治理者对社会关系和治理行为制度化的建构能力;二是娴熟掌握运用法律或者法治方式化解社会矛盾的能力,包括运用法治方法处理危机的能力;三是运用法治方式凝聚改革共识的能力;四是思维方式的法治化,即提升运用法律语词引领意识形态、追求法治、实现社会公平正义的能力[16]。总的来看,法治能力也就是法律的实施力,通过依法治国的实践,加强法律的实施力,可以有效提升国家治理的现代化。

法律的实施主要做到以下三个方面:

一是要建立高效的法治实施体系、加强宪法的实施。十八届四中全会提出,要形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系,形成完善的党内法规体系,坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进。可见,在形成了中国特色社会主义法律体系之后,法律的实施成为当下迫切的要求。刘作翔认为,法律的实施及其相关问题已经成为中国法治国家建设的战略转移问题[17]。应该说法律的生命力在于实施,在法律体系形成之后,中国法治国家建设的重点和核心问题就在于宪法和法律的实施,这是全面推进依法治国的时代要求,也是国家治理能力现代化的迫切需要。法治的实施包括行政执法、司法、守法、法律监督等几个环节。建立高效的法律实施体系就要在这几个环节上下工夫,建立严密的法治监督体系和有力的法治保障体系。法律的实施过程中,宪法的实施尤为重要,依法治国首先要依宪治国,依法执政首先要依宪执政,宪法实施在国家治理能力现代化中起着决定的作用。宪法的实施需要“在宪法与社会的互动中,通过实施宪法体现问题意识和现实关怀,发挥宪法对执政行为的调整功能,使国家决策更好地体现宪法理念、宪法意识和宪法路径”[18]。

二是要加强法治调节社会关系、化解社会矛盾的能力。法治具有社会规范作用,这是通过法治的调节社会关系、化解社会矛盾的能力来实现的。国家治理能力具体来说包括民主能力、分配能力、经济增长能力、生态平衡能力、关系调节能力等等,这几方面的能力都涉及到法治的实施问题。通过法治调节社会关系、化解社会矛盾能够促进民主能力、分配能力、经济增长能力、生态平衡能力和关系调节能力的提升,从而推进国家治理能力的现代化。

三是要加强法治工作队伍的法治思维能力和执法能力建设。法律实施能力的载体是法治工作队伍,他们的法治思维能力和执法能力建设直接关乎法治能力的水平。所以,十八届四中全会专门提到,必须大力提高法治工作队伍思想政治素质、业务工作能力、职业道德水准,吸引法律人才,推进法治专门队伍正规化、专业化、职业化建设,完善法律职业准入制度,建立从符合条件的律师、法学专家中招录立法工作者、法官、检察官制度,健全从政法专业毕业生中招录人才的规范便捷机制,完善职业保障体系。加强法律服务队伍建设,增强广大律师走中国特色社会主义法治道路的自觉性和坚定性,构建社会律师、公职律师、公司律师等优势互补、结构合理的律师队伍。创新法治人才培养机制,形成完善的中国特色社会主义法学理论体系、学科体系、课程体系,推动中国特色社会主义法治理论进教材进课堂进头脑,培养造就熟悉和坚持中国特色社会主义法治体系的法治人才及后备力量[2]。

五、结语

综上所述,从价值、制度和能力三个从内到外、相互衔接、相互支撑的层面来看,法治作为国家治理体系的重要组成部分,为国家治理体系确定了善治、秩序与边界价值,为国家治理体系确定了制度体系的法治化,通过法律的实施能够提升国家治理能力的现代化。法治作为一种重要的价值目标、制度体系和能力,是国家治理体系与治理能力现代化的内在要求,通过法治的相关建设来推动中国国家治理体系与治理能力现代化是中国未来的治理方向。

参考文献

[1]中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[M].北京:人民出版社,2013:3.

[2]新华社.中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定[EB/OL].[2014-10-30].http://news.xinhuanet.com/ziliao/2014-10/30/c_127159908.htm.

[3]江于夫,杜博.法治:国家治理现代化的关键环节——中共中央编译局副局长俞可平教授访谈录[N].浙江日报,2014-11-28(014).

[4]马雪松.论国家治理体系与治理能力现代化制度体系的功能建构[J].南京师大学报:社会科学版,2014(4):35-41.

[5]张文显.法治与国家治理现代化[J].中国法学,2014(4):5-27.

[6]俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000:9-10.

[7]苏雪梅.宪法与法治[J].四川师范大学学报:社会科学版,1999(4):21-30.

[8]李林.依法治国与推进国家治理现代化[J].法学研究,2014(5):3-17.

[9]C·H·麦基文.宪政古今[M].翟小波,译.贵阳:贵州人民出版社,2004:16.

[10]姜明安.改革、法治与国家治理现代化[J].中共中央党校学报,2014(4):47-54.

[11]朴勤.法治、国家与治理能力[J].科学社会主义,2014(6):14-18.

[12]新华网.习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届三中全会精神全面深化改革专题研讨班开班式上发表重要讲话[EB/OL].[2014-10-30].http://news.xinhuanet.com/photo/2014-02/17/c_119374303.htm.

[13]朱景文.中国特色社会主义法律体系:结构、特色和趋势[J].中国社会科学,2011(3):20-39.

[14]莫纪宏.国家治理体系和治理能力现代化与法治化[J].法学杂志,2014(4):21-28.

[15]弗朗西斯·福山.国家构建:21世纪的国家治理与世界秩序[M].黄胜强,许铭原,译.北京:中国社会科学出版社,2007:7.

[16]陈金钊.缘何以法治方式提升国家治理能力?[J].山东社会科学,2014(7):19-27.

[17]刘作翔.中国法治国家建设的战略转移:法律实施及其问题[J].中国社会科学院研究生院学报,2011(2):55-63.

[18]韩大元.宪法实施与中国社会治理模式的转型[J].中国法学,2012(4):15-25.

[责任编辑彭国庆]

收稿日期:2015-12-28

基金项目:国家社会科学基金项目(编号:15BKS020).

作者简介:李新廷,山东师范大学马克思主义学院讲师,政治学博士,主要从事国家治理与比较政治研究.

中图分类号:D035

文献标志码:A

文章编号:1009-3699(2016)03-0252-05