在不断的调整试测中感悟测量的基本要素

——“窗台有多高”的课堂实践

◇执教/刘玉华 设计、指导/王昌胜

在不断的调整试测中感悟测量的基本要素

——“窗台有多高”的课堂实践

◇执教/刘玉华 设计、指导/王昌胜

本课是《小学数学综合与实践活动设计》一年级上册内容,是为一年级孩子在正式学习测量之前设计的起始课、引桥课,属于“小设计”类综合与实践活动课。

“窗台有多高”编排的目的是让孩子在学习测量之前,经历一些初始的测量活动,积累测量经验。具体表现在:通过对测量结果数值的比较,知道测量长度需从起点到终点;通过用橡皮、文具盒等一般物体作单位测量,逐步过渡到用度量单位测量;通过串联曲别针,把它作为测量工具,感悟测量长度是测量单位的累加。经历一系列操作活动,逐步引导学生由粗糙测量活动向清晰的概念过渡,为正式学习测量积累经验,也在反复的测量活动中感悟测量的要素和本质。

教学实录如下:

一、认识窗台的高

师:笑笑爸爸准备为班级做一个书柜,书柜放在窗台边,和窗台一样高,爸爸让笑笑想办法告诉他窗台有多高。孩子们,窗台的高指的是哪儿呢?你能用手比画一下吗?

(生1用手指整个窗户的高度;生2指了指窗沿)

师:有不同的想法吗?“高”指的是从哪儿到哪儿的长度啊?

(生3用手比画从地面到窗沿的距离,全班其他学生表示同意)

师:哪个同学再来指指,窗台的高指的是从哪儿到哪儿的长度?

(生再次指一指后,全体学生均走到离座位最近的窗台摸一摸、指一指)

设计意图:反复让学生正确指认窗台的高,是帮助学生明晰度量对象的过程。一定要让学生完整地触摸这个距离,从起点到终点(即从哪儿到哪儿),因为度量长度的基础是两点间的距离。

二、寻找测量工具

师:这个窗台到底有多高呢?我们怎么知道它的高度呢?

生:用尺子量一下,知道结果之后在本子上记一下。

生:用钢卷尺量一下。

师:但现在没有尺子怎么办呢?

生:可以用铅笔量,用很多铅笔,这样竖直竖直地量……

生:可以用本子量,把本子贴在上面,写上1米、2米、3米的数字就知道了。

生:用手这样一点一点地量就知道了(伸出拇指和食指比画)。

……

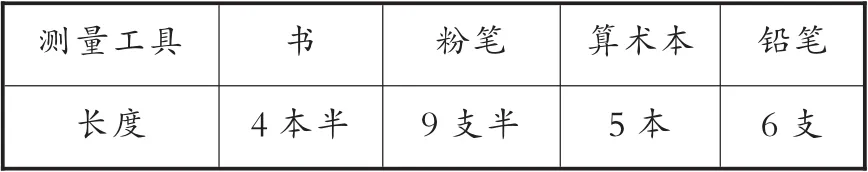

师:行,孩子们,用你们选择的工具量一量,并记录下来。如果你是用本子量的,就记录用了几本本子;如果用粉笔量,就记录用了多少支粉笔。

设计意图:选用不同的、不规则的测量工具和测量单位,更接近测量的起源,更有利于加深对测量本质的理解,也有利于积累测量经验。这样的过程,似乎浪费了很多时间,但让学生有机会根据自己的经验和认知选择合适的度量单位,逐步由粗糙走向精细,有利于发展孩子的度量意识。

从教学的实际效果看,学生最初对度量单位的认知就是“尺子”,启发之下学生的思维逐步被打开,开始尝试用尺子之外更为一般的工具来测量。但此时学生的想法,仅是粗浅的感觉,这些工具可不可以量,应该怎么量,学生仍处于混沌状态,需进一步在实际操作中来加深体验和明晰测量原理。

三、用不同工具测量

1.分组测量,汇报结果。

2.示范测量,集体交流。

师:谁来说说你们小组是怎么量的?

生:我们是用5个小本子,一个一个搭着量的。

师:“搭”字用得真好。大家还有什么问题吗?

(生答略)

师:我们向笑笑的爸爸说窗台究竟有多高呢?(指黑板上的表格记录)一样的窗台,为什么量出的结果不一样呢?

生:因为高矮不一样。

生:不是,高矮是一样的,是因为使用的东西不一样……

生:我们用的东西长度不一样。

生:有的是用铅笔,有的是用粉笔,有的是用本子,所以结果不一样。

师:我们要得到相同的结果,怎么办呢?

生:要用同一个东西量,不能用不同的东西量。

设计意图:在度量中,选取合适的度量单位是关键,度量单位的统一性与多样性是实现人类交流与刻画多样化的现实世界所需要的。因此,让学生先经历用多样的度量单位来度量的过程,在度量结果的对比讨论中让学生认识到统一度量工具的必要性。

四、用相同工具再次测量

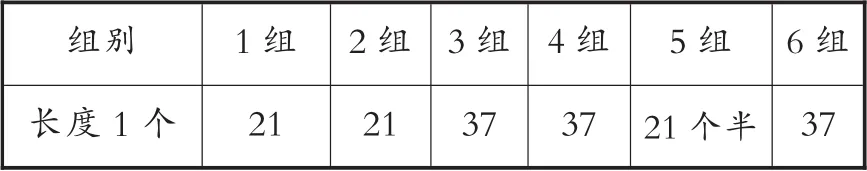

1.操作活动:全班都用回形针测量,学生动手操作测量并汇报结果。

生:结果还是不一样。

生:老师,他们的回形针跟我们的不一样长。

2.对比验证,互动理解,达成共识:不仅要用同样的物体测量,而且这个物体的长度还应该是一样的。

(交流中,大家还发现一个秘密:可以将一个个回形针串在一起,这样就不担心重叠或遗漏,更方便测量)

师:大家觉得是用大回形针好,还是用小回形针好?

生:大的好,因为大的好串一些。

生:大的好,因为大的串得少一些、快一些。

生:小的好,因为大的也许不能刚刚量完……

师:他发现了一个很重要的问题,谁明白他的意思?

生:用大的量的时候最后没有一个那么长,所以很容易最后就是半个,用小的量更方便……

设计意图:此过程是通过对测量结果的反馈,让学生更深刻地体验到度量时不仅要选择同一种度量工具,而且所选择工具的大小要一样,即度量单位的标准要一致。当不能用整数倍的度量单位去量完时,就需要选取一个更小的单位。学生的认知正好和客观实际有相冲突的地方,学生一般认为更大的单位更好,因为量得快,次数少,这种认知也有其存在的合理性。如果时间允许,应该让学生充分经历用其他工具和度量单位测量,这样更能加深认识,帮助学生判断如何根据度量对象合理选择度量单位。

五、用相同长度测量

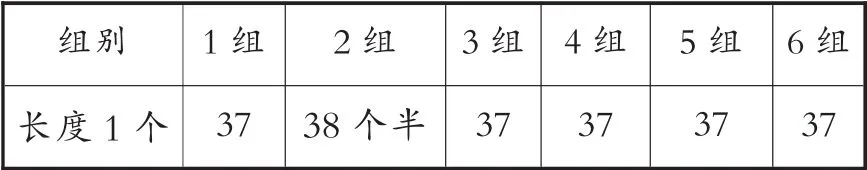

1.用小回形针再次测量。

2.小组示范测量,观察测量方法。

(两个同学测量:一人用手按着最下面的回形针,一人在上面按着)

生:要扯直了量。

生:要按着量。

师:从地面开始测量,扯直了一直到窗台的回形针个数就是窗台的高度。我们一起数一数。

(学生和老师一起数回形针个数,一共是7个)

设计意图:学生前期已有度量的经验,即量的时候“从起点开始”“扯直了量”“用手按着”,尽量减少误差。这些经验都是学生在生活中积累的,也说明度量长度的技能学生已初步具备,只需要在学生演示过程中对错误的做法稍作修正,形成正确、标准的技能即可。

六、语言描述测量结果

师:笑笑回家后怎么告诉爸爸窗台有多高呢?

生:有37个。

生:窗台的高度是37个小回形针那么长。

师:好!请每位同学与同桌相互说一说。

设计意图:小学阶段,应该让学生循序渐进地理解什么是度量。一个物体的长度是客观存在的,但如何表达这个长度却是人为的。采用不同的度量方法,就会有相应的表达方式。度量单位越精细,就越能真实地表达客观实际。

本设计就是通过对窗台的度量,经过三次度量,比较各种度量工具的度量结果,让学生感悟到度量的关键在于确定度量工具,而确定度量工具就是确定度量单位,并进一步理解度量的本质(即度量单位的累加)以及统一度量工具的必要性。教学的本质在于让学生经历这个过程,在动手操作中积累度量的经验,获得技能的同时增强对度量本质的理解,这两者之间是相辅相成的。

(作者单位:北京师范大学郑州市创新实验学校,湖北宜昌市青岛路小学)