社区矫正:制度依据及其完善设想

张善燚,何琳(中南大学,湖南 长沙 410083)

ZHANGShan-yi, HE Lin(Central South University, Changsha, Hunan, 410083)

社区矫正:制度依据及其完善设想

张善燚,何琳

(中南大学,湖南长沙410083)

随着“行刑社会化思想”和人道主义的发展,社区矫正制度应时而生。我国社区矫正的实施肇始于2003年,自试行以来已取得初步成效,但仍不可忽视其弊端,例如不同时期的立法缺乏融贯性,社区矫正效果的评估标准缺乏科学性,矫正队伍的专业水准良莠不齐。我国应加快《社区矫正法》立法进程,加强立法的协调性;改革社区矫正工作人员的考核标准,侧重考察矫正对象重返社会后的长期表现;提升矫正队伍的专业性与专职性,引导公众正视社区矫正。

社区矫正;正当性依据;专业矫正;社区矫正法

随着人类文明的发展,刑罚方式已不再单纯的局限于严苛的手段,取而代之的是更为文明、宽厚的执行手段。相较于我国,西方近代学派早于19世纪末就提出了“行刑社会化思想”,主张尽可能地扩大非监禁刑的适用,让罪犯能够在获得教育改造的同时,不与社会相隔离,从而在社会中对犯罪行为及心理进行矫正,以期达到刑罚执行服务于罪犯再社会化的目的,亦能避免监禁刑的诸多不足[1]。随着行刑社会化思潮影响的扩大,特别是二战后,人权保护、刑罚谦抑及人道主义理念发展尤为迅速,非刑罚化、非监禁化开始从理论变为实践,社区矫正在世界范围内兴起。虽然我国社区矫正制度起步较晚,自2003年运行至今不过短短十来年。然而,党的十八届三中全会已将“健全社区矫正制度”提上议事日程,并归入全面深化改革的总体布局,我国社区矫正制度的发展正面临着前所未有的大好机遇。

一、社区矫正制度的正当性基础

(一)社区矫正的界定

厘清社区矫正的内涵是研究具体理论、分析问题的先决条件。我国的社区矫正无疑属于舶来品,学界对其概念的探讨亦是众说纷纭,莫衷一是。例如,康树华在其主编的《犯罪学大辞书》中提出,犯罪人首先是社会人,在刑满释放后,其根本结果仍然要回到现实社会中,无论是社会公众机构还是个人都应尽力扶助犯罪人顺利而健全地重返社会、适应社会。因此,社区矫正主要针对暴力犯等严重危害社会之外的其他非必需监禁的犯罪人,将其置于社会的范围内进行改造[2]。王顺安则提出,社区矫正是国家和社会专门矫正组织针对那些被法院或矫正机关依法裁判为非监禁刑的犯罪人,在社区范围内对其行刑与矫正的活动的总称[3]。而王利荣更侧重于矫正环境的社会性,其认为社区矫正是借助于国家、社区矫正机构和社会志愿者的力量,在社会环境的影响下对符合矫正条件的犯罪人的行为进行矫正、帮助其回归正常生活的活动[4]。此外,其他学者还尝试从社区矫正的目的角度出发探讨其内涵,认为社区矫正是以预防和控制犯罪为终极目标,力求将有限的社会资源发挥至最大,整合司法及社会各界力量,对社区中符合矫正条件的犯罪人进行有效改造活动的总和[5]。可见,就社区矫正的界定可谓仁者见仁,智者见智。时至2003年,我国出台的《关于开展社区矫正试点工作的通知》(简称《通知》)中将社区矫正界定为把符合条件的罪犯置于社区内,由专门国家机关在社会团体和民间组织及社会志愿者的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动[6]。

综上所述,虽然社区矫正所涵盖的范围较为宽泛,但其共性在于将特定罪犯置于社区的范围内,以非监禁为前提,对罪犯的权利给予一定限制,并充分运用社区资源对罪犯进行行为和思想矫治的一种刑罚执行方式,其终极目标在于改善教育改造质量、帮助罪犯再社会化。

(二)社区矫正的必要性与合理性分析

所谓社区矫正的正当性,即其存在的合理性与必要性。它要解决的问题包括社区矫正制度为何存在,何以取得社会的普遍认同与尊重以确保其作用与价值的实现。正当性往往在理性和经验的两个维度上追求最高的“合法性”。[7]以下试从学理和现实两方面进行论述。

1.社区矫正的学理基础

理论是实践的前提,任何制度的催生与兴盛都与理论的发展息息相关,社区矫正也不例外,其存在必然有特定的思想与理论背景。这些理论主要包括人道主义理论、刑法谦抑精神与行刑经济性理论。

一部人类惩罚的历史,恰好象征着惩罚本身逐渐凋零的历史[8]。长期受重刑思想与报应主义影响的缘故,我国刑罚执行相对严苛。然而,随着近年来我国经济的高速发展与社会体制的快速转型,人们对个人的权利与自由愈加重视。行刑制度自身的价值构造也逐渐由社会保护机能转向于个体权利的保障,呈现出人文关怀与人道主义理念[9]。这在很大程度上为社区矫正制度的萌芽创造了良好的理论土壤。刑罚人道化思想要在刑罚执行中得到体现,不仅刑罚的执行方式应当趋于文明,而且犯罪人的法定权利也应得到切实保护,人格尊严得到应有的维护,同时给予日常生活所需的基本物质保障[10]。在社区矫正过程中,作为矫正对象的罪犯接受行为和思想改造的同时,其作为人的基本生存价值与人格尊严得到尊重,各项法定权利亦得到应有的维护。可见,社区矫正不仅彰显了人道主义精神,而且与以人为本的现代司法理念不谋而合。

刑法谦抑主义的精髓在于立法者用最小的支出谋求最大的社会效益[11],尽量降低刑罚手段的使用,最大化预防犯罪、控制犯罪的效果。其内涵包括:其一,刑法的补充性。刑法是保护社会法益的最终底线,其适用的前提在于其他法律均无法充分保护法益;其二,刑法的不完整性。任何法律制度都有其特定的适用范围,刑法也是如此,它并不能够全方位的介入国民生活;其三,刑法的宽容性。对于已发生的犯罪活动,若从维护社会的视角出发非必需予以处罚的,就免予处罚[12]。有鉴于此,刑罚目的的侧重点开始由对罪行的报应变为对罪犯的矫正,行刑理念亦随之发生转变,人们开始重视对罪犯再社会化的扶助。而社区矫正制度恰恰是为了实现罪犯再社会化,达到预防犯罪的目的而将其置于社区的范围内执行刑罚,充分体现了刑法的谦抑精神。

行刑经济性理论则强调通过低成本的刑罚支出最大化刑罚的成效。原因在于刑罚是社会资源之一,存在有限性,其使用理当遵循供给与成效之比,尽量降低行刑的运行成本。鉴于此,社区矫正制度将非必需置于监狱矫正的罪犯放入社区,整合有限的刑罚资源用以控制犯罪,在帮助罪犯重新改造、融入社会的同时,可在一定程度上减少国家刑罚上的支出,与经济性要求相契合。此外,监狱监禁行刑的成本之昂贵,也是诸多国家转而求助于社区矫正制度的一大重要原因。一方面,监狱的设立和日常运作人员、物力的需求巨大。然而,相对来说,罪犯在监狱并未创造太大价值,但社会反而要为其生活支付费用,增加了纳税人的负担,更加深了对社会利益的损害[13]。另一方面,对于确有悔改、立功表现或者丧失再犯能力的罪犯,及时予以适当减刑,将其置于社区内矫正,可有效降低刑罚执行的变动成本,减少刑罚资源的无谓浪费。因而,社区矫正制度是谋求行刑经济性的不二之选。

2.社区矫正的现实基础

随着社会的不断发展,必然需要制度对社会进行相应规制,法律应运而生。其对社会的正常运行,道德伦理的维护均发挥着重要作用,且能反映出不同时期、不同社会的结构构造,可见法律与社会联系极为紧密[14]。我国社区矫正制度发展历程亦与社会结构的变化密不可分,同时也反映着当前的司法价值理念。

随着社会的进步,一元化的结构模式日趋转变,取而代之的是二元结构模式。早期社会尚处于政治国家与市民社会高度融合的时期,国家是行使刑罚权的唯一主体,行刑相对封闭与严苛;随着政治国家与市民社会的分立,民主法治开始打破国家集权的状态,相对应地,刑罚权的配置也必须做出适度调整,即将社会权力位阶从单一的“国家本位”向“国家·社会”双本位转变[15]。社区矫正制度是一种具有开放性的法律制度,很大程度上依赖于社会公众的参与,深植于社区,充分体现了“国家·社会”双本位的特点。在当前我国社会,市民社会与政治国家逐步分离,二元社会结构逐步形成,一个相对独立的市民社会正勃然兴起,这无疑为社区矫正制度的兴起提供了必要的社会基础。

此外,社会结构的变化激发了个人权利意识的憬悟。当今社会对个人的权利与尊严极为重视,要求最大限度获得解放和自由。因此,社会变革应该以人为本,个体的社会价值理应被推崇,从而实现建设和谐、稳定社会关系的目标。对于行刑而言,如何保障罪犯权利则成为一个无法回避的问题。刑罚的适用对象是具有鲜活生命和思想的社会人,因此,不应对该执行客体进行奴役、剥夺其应有的合法权利,刑罚最多只应限制其行动自由,相应的人格尊严及合法权利都应得到维护。这也是施奈德所主张的法律制裁之最高原则——“只有自身权益得到严格保障的人才能学会合法行事。”[16]党的十八届四中全会上明确提出“全面深化改革、完善和发展中国特色社会主义制度”,并指出“制定社区矫正法”。可见,随着我国社会民主法治建设与司法改革的步伐加快,社区矫正制度恰恰能够满足完善社会主义民主执法、建设法治中国的需要,体现刑罚领域中的政治文明,是我国在刑罚处遇方式变革中的必然选择。

二、我国社区矫正的运行现状及反思

(一)我国社区矫正制度的总体适用情况

在我国,社区矫正制度的变迁主要经历了五个重大节点:

第一,2003年7月,两高两部联合下发《通知》,设立北京等六省(市)作为社区矫正的首批改革试点,标志着我国社区矫正正式启动。

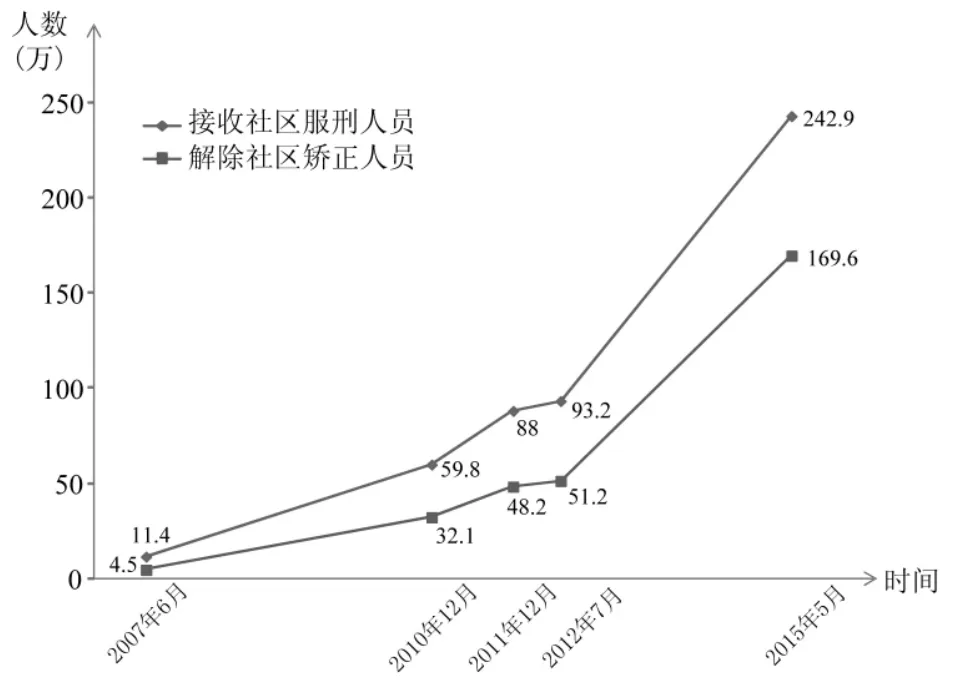

第二,2005年1月,《关于扩大社区矫正试点范围的通知》正式出台,并逐步拓展矫正工作实施试点的范围,其主要涵盖东、中、西部的十八个省(市、区),探索中国特色的社区矫正之路全面展开[17]。经统计,截至2007年中旬,全国接收社区矫正人员达11.4万余人,解除矫正4.5万余人。

第三,2009年10月,两院两部特针对社区矫正工作出台了《关于在全国试行社区矫正工作的意见》,至此,社区矫正试点工作在全国范围内全面展开。经统计,截至2010年底,相应数据也随之发生了可喜变化。全国接收社区矫正人员达59.8万人,解除矫正32.1万人[18]。

第四,2011年2月,社区矫正制度首次被明确写入《刑法修正案(八)》,标志着该制度的法律依据正式确立。经统计,截至2011年底,全国接收社区矫正人员数量快速增长,已达88万余人,解除矫正48.2万人。[19]我国矫正工作规模日渐扩大。

第五,2012年修正通过的《刑事诉讼法》正式在我国刑事法典中确立了社区矫正的刑罚执行制度。同年3月,两院两部联合下发《社区矫正实施办法》,标志着社区矫正工作进入更为制度化、合规化的阶段。截至同年7月底,全国接收社区矫正人员数量再创新高,已达93.2万人,解除矫正51.2万人[20]。

据最新数据显示,截至本年度5月末,全国接收社区服刑人员的数量已突破242.9万人,解除矫正169.6万人[21]。为更清晰地观察我国社区矫正适用情况的发展趋势,将相关数据汇总如下(图1):

图1

由图可知,在社区矫正实施初期,发展相对缓慢。三年半时间接收矫正人员数量增加48.4万人,解除矫正人数增加27.6万人。2011年《刑法修正案(八)》出台并明确社区矫正制度后,适用率在短时间内迅速增长,仅一年间接收矫正人员的数量增加28.2万人,解除矫正人员增加16.1万人。2012年《刑事诉讼法》及《社区矫正实施办法》出台后,社区矫正适用率大幅增加。可见,以立法的形式明确社区矫正制度,极速扩大了社区矫正在我国的适用广度。

与此同时,笔者发现诸多学者提出国外存在较高的社区矫正适用率,如加拿大适用非监禁刑罚的比重早在21世纪初就已接近80%;美国、法国、澳大利亚等国的相应比重达70%以上;日本、英国也已突破50%;韩国、俄罗斯相比则有所降低,大约为45.90%和44.48%[22]。进而提出我国限于缓刑、假释等低适用率导致了社区矫正的适用率偏低。但是,值得我们反思的是,在适用广度上我国是否应与国外保持一致,将社区矫正适用率提高至50%甚至以上。

笔者认为,我国社区矫正制度的适用广度应与刑罚制度整体设计相一致,国外社区矫正的适用率并无直接参考价值,提高社区矫正适用率应慎之又慎。作为刑罚执行方式之一,社区矫正的适用必然无法与整体刑罚制度相分离,更不能单纯追求高适用率而盲目扩大适用。且换个角度来说,高比例的社区矫正适用率,并不一定带来正面效应。诚如马丁森所说,“矫正的努力不能对重新犯罪率产生可以看到的效果”[23],这一“马丁森炸弹”无疑为过于迷信矫正论的人们鸣起了警钟。

(二)我国社区矫正制度的效果评估

任何制度的设立都旨在达成预期的效果,社区矫正也是如此。因此,社区矫正要达到怎样的效果,如何科学的评估效果则是不可回避的问题。笔者理解,作为一种开放式的刑罚执行方式,社区矫正制度更加重视罪犯的再社会化,强调对其进行改造的同时不与社会相隔绝,帮助罪犯重回社会而最终预防再犯的目的。目前我国对于社区矫正制度的效果评估标准主要包括再犯率及矫正对象的脱管漏管率。诚然,这两项标准是应当考虑的因素,但细思发现,其不应当成为评估的主要标准,理由如下:

第一,把社区矫正与监狱矫正的再犯率相对比,来考察社区矫正效果的好坏的做法并不科学。一方面,两种模式并没有直接的可比性。一般而言,监狱矫正下的罪犯往往比社区矫正的罪犯所判刑种更重,刑期更长,前者的人身危险性与再犯可能性较后者更高,矫正难度也更大。在此前提下的再犯率仅是一个参考值,无法完全评估社区矫正所产生的效果。另一方面,社区矫正再犯率的计算受跟踪时间长短、统计对象个体的情况所影响,不能够充分体现对评估社区矫正制度的效果。

第二,脱管漏管率能够一定程度上反映罪犯在矫正期间的表现情况,但不能够直接显示社区矫正产生的成效。随着当前科学技术的迅速革新与进步,社区矫正工作的手段趋于先进化与多样化。例如,为矫正对象佩戴电子腕表等GPS定位装置以辅助监管工作。可以说,先进的技术手段在一定程度上自然降低了脱管漏管率。然而,社区矫正旨在最终达到的效果是对矫正对象的行为恶习与犯罪心理进行修正,帮助其在刑满之后顺利地回归社会,脱漏管率仅说明在执行过程中罪犯的表现情况,真正对社区矫正效果的考核应当是长远的,跟踪性的,着重考察矫正对象再次回归社会后的表现情况。

(三)我国社区矫正队伍的情况

毫无疑问,对罪犯进行行为和思想改造最直接的实施者当属社区矫正工作人员,其专业素养将对社区矫正的质量产生直接影响。根据《社区矫正实施办法》,我国社区矫正工作的基本架构为司法行政机关扮演指导管理、组织实施的角色,而监督管理、教育矫正对象的任务由县级司法行政机关相关矫正机构完成,最终的日常工作则归属于司法所。同时,鼓励社区矫正机构积极组织指导社会工作者、志愿者参与矫正工作。可见,我国在社区矫正工作上所做的积极探索,然而该架构本身存在一定弊端。

首先,由司法所承担矫正工作本身就存在尴尬境地。一方面,社区矫正作为一种刑罚执行方式当然要求执行者享有相应的刑罚执行权,但是目前我国还没有法律赋予司法所相应权限。另一方面,司法所的工作人员本身还肩负法律宣传、参与治安管理、法律服务等其他日常工作任务,无法完全落实矫正工作,且其自身素质往往无法满足社区矫正工作对法律知识、协调沟通、心理疏导等综合能力的专业性要求。

其次,社区矫正队伍专业化严重滞后。在社会参与方面,鼓励社会工作者积极参与矫正工作确有一定积极作用。但不可否认的是,社会工作者和志愿者发挥的力量实为有限,其帮助往往浮于表面的一些琐碎工作上,严重缺乏从事刑法学、教育学、心理学等工作的专业性人才,无法从专业的角度深挖社区矫正服务的真正潜能[24]。因此,矫正队伍的专业化水平亟待提升。

三、完善我国社区矫正制度的初步设想

(一)统一社区矫正的适用对象,完善立法体系

我国在试行社区矫正制度的早期工作中,适用对象包括五类刑种,然而《刑法修正案(八)》和新《刑事诉讼法》又将其缩小到管制、缓刑、假释、暂予监外执行四类。立法规定上的混乱,使社区矫正作用难以充分发挥。因此,首先应对不同时期的立法中社区矫正制度的适用对象作出统一规定,消除矛盾与混乱。鉴于被判为剥夺政治权利的罪犯对社会的威胁性较低,矫正难度较低,建议将其统一纳入矫正对象范围。在扩大适用对象范围的同时,应当谨慎对待社区矫正整体适用率的问题,避免陷入简单追求高适用率而盲目扩大适用的窘境。其次,完善立法体系,制定《社区矫正法》。目前我国对于社区矫正制度的立法较为疏散,仅仅通过法律位阶较低的《通知》、《社区矫正实施办法》加以规定,而《刑法修正案(八)》及新《刑事诉讼法》两部基本法虽对明确了原则性规定,但对具体的制度及程序操作并未涉及。因此,建立完善的社区矫正立法体系刻不容缓。反观与社区矫正相对应的监禁刑,“其有专门的《监狱法》作为法律依据和保障,那么对社区矫正也理应进行专门的立法。”[25]回溯历史,不难发现对于社区矫正的立法诸多国家已有所探索。例如,全球首部《社区矫正法》于1973年在美国明尼苏达州诞生,开启了现代意义上的非监禁刑罚的社区矫正时代,在其后的23年间,美国相继有28个州通过了社区矫正法和类似立法[26];在日本,1949年制定了《犯罪人预防更生法》、1950年制定了《紧急改造保护法》、1955年制定了《恩赦法》,形成一套独具特色且卓有成效的社区矫正立法体系[27]。因此,建议“取其精华去其糟粕”,有针对性地适度借鉴上述域外立法,制定符合我国具体国情的《社区矫正法》,大至社区矫正执行的原则、主体、内容及具体程序,小至社区矫正工作人员的资格、定位及具体招聘程序等作出系统、细化的规定,旨在于实体与程序上将社区矫正工作全面纳入正道。可喜的是,日前我国司法部正积极组织制定《社区矫正法(草案)》,并到达报国务院审议的阶段,《社区矫正法》的出台为期不远。

(二)科学化效果评估标准

帮助罪犯再社会化是整个社区矫正制度的根本目标之所在。因而,对社区矫正制度效果的评估标准应围绕这一主旨进行设计。第一,据相关报告显示,被调查者中高达93.3%的人认为社区工作者最大的压力源在于对被矫正者脱漏管的担忧[28]。可见,由于对社区矫正工作者考核标准、方式的局限性,容易将矫正工作者的时间和精力过多的引导到对罪犯在矫正期间遵守规定的情况上,而非对罪犯的犯罪行为、思想的改造。因此,建议先行对社区矫正工作者的考核标准进行改革,引导其改变固有的工作方式,更多地侧重于对罪犯犯罪行为及心理的矫正使其顺利回归社会。第二,目前的评估标准往往对罪犯在矫正期间或矫正后的短期内进行考察,然而罪犯重返社会后的长期表现才往往能够显现出社区矫正的实真正效果。鉴于此,建议建立长期、有效的追踪机制,不仅对矫正对象在矫正期间的表现进行考察,而且对其刑满之后适应社会的程度多方面地考察。

(三)建设专业化社区矫正队伍

囿于社区矫正工作对社会服务及专业性的需求,建设一支专业化、高素质的矫正队伍势在必行。建议我国参照“社会化、职业化、专业化”的标准,建设一支司法所工作人员为执法主体,司法社工和各界社会志愿者为重要力量的专兼职结合的队伍[29]。此外,为进一步提升刑罚执行的权威性与有效性,有必要在前述基础上设置一个专门的社区矫正机构,充分落实矫正工作。同时,考虑到社区矫正工作对法律知识、心理学以及就业指导等方面专业性要求,应严格社区矫正工作人员的准入条件,切实提高执法队伍的专业性与专职性。当然,在保证社会工作者和志愿者在切实遵循组织指导的前提下,对其开展适当的专业培训以满足工作需要,提高社会力量参与方面仍可积极鼓励。因为志愿者所处的地位不同于司法工作者,矫正对象往往能够降低戒备心理,使其更加容易被接受与信任,更加利于相互之间的沟通交流。[30]

(四)加强宣传教育,转变刑罚观念

社区矫正具有开放性、社会参与性的特点,它鼓励社会力量对犯罪人多一份宽容与关爱,因而社会公众的支持必不可少。但现实的国情在于社会公众难以理性地正视犯罪人,“恶有恶报,善有善报”的朴素的报应刑主义概念自然导致对社区矫正制度的排斥。因此,更新公众的刑罚观念刻不容缓,建议充分利用电视、报纸、新兴自媒体等渠道,将社区矫正制度的理念、内容及优越性等积极传达给公众,帮助其正视社区矫正,对犯罪人多一些包容与扶助,逐步转变旧有观念。

[1]百度百科.行刑社会化[EB/OL]. http://baike.baidu.com/ link?url=7uiFcUOogMMigaVyTN-Wja38RYUJU7WRKYQS3hB EAo8Fn VGreP_aMIKpyX4-0_q43u6GMz9cGrCQwf-kvICeD_. 2015-06-10.

[2]康树华、玉岱、冯树梁.犯罪学大辞书[M].兰州:甘肃人民出版社,1995.843.

[3]王顺安.社区矫正的法律问题[J].政法论坛,2004,(2):102. [4]王利荣.从司法预防视角谈社区矫正制度的发展思路[J].法治论丛,2004,(2):3.

[5]李银宝、王国军、谭海云、陈志国.对社区矫正工作的认识与思考[J].法治论丛,2003,(2):35.

[6]中华人民共和国司法部.最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于开展社区矫正试点工作的通知[DB/ OL]. http://www.moj.gov.cn/zt/content/2014-05/29/content_ 5560389.htm?node=70211.2015-06-10.

[7]邓济乾.解析“合法性”:“元立点”的探寻[J].甘肃理论学刊,2010,(3):111.

[8]陈秉璋、陈信木.道德社会学[M].北京:桂冠图书股份有限公司出版社,1988.336.

[9]赵娴.社区矫正的中国式沿革[J].法制与社会,2009,(8): 222.

[10]王利荣.行刑法律机能研究[M].北京:法律出版社,2001.48.

[11]陈兴良.刑法的价值构造[M].北京:中国人民大学出版社,1998.373.

[12]张明楷.外国刑法纲要[M].北京:清华大学出版社,1999.8.

[13][意]加罗法洛.犯罪学[M].耿伟等译,北京:中国大百科全书出版社,1996.9.

[14]瞿同祖.瞿同祖法学论著集[M].北京:中国政法大学出版社,1998.4.

[15]冯卫国.行刑社会化研究——开放社会中的刑罚趋向[M].北京:北京大学出版社,2003.77.

[16][德]汉斯·约阿希姆·施奈德.犯罪学[M].吴鑫涛等译,北京:中国人民公安大学出版社,1990.928.

[17]王顺安.社区矫正理论研究[J].中国政法大学学报,2007,(2):21.

[18]中华人民共和国司法部.认真学习贯彻《刑法修正案(八)》进一步加强社区矫正工作[DB/OL].http://www.moj.gov. cn/sqjzbgs/content/2011-03/16/content_2520044.htm?node = 24071. 2015-06-15.

[19]江苏法院网.社区矫正的多元参与机制构建[DB/OL]. http://www.jsfy.gov.cn/llyj/xslw/2013/09/22170903143.html. 2015-06-15.

[20]司法部社区矫正管理局网站.坚持和完善中国特色社区矫正制度[DB/OL].http://www.moj.gov.cn/sqjzbgs/content/2012-09/03/content_3887883.htm?node=30091.2015-06-15.

[21]中华人民共和国司法部.我国社区矫正教育管理工作取得新成就[DB/OL]. http://www.moj.gov.cn/sqjzbgs/content/ 2015-07/10/content_6164144.htm?node=30092.2015-11-2.

[22]谢庆.中国社区矫正制度进入实验期[N].法律服务实报,2003-07-25.

[23]吴宗宪.社区矫正比较研究[M].北京:中国人民大学出版社,2011.738-739.

[24]汪景洪.社区矫正制度研究[D].南京:南京大学,2013.24. [25]杨峥嵘.关于我国社区矫正立法问题的几点思考[J].中国司法,2013,(1):15.

[26]吴宗宪.社区矫正比较研究(上)[M].北京:中国人民大学出版社,2011.55-56.

[27]马克昌.外国刑法学总论[M].北京:中国人民大学出版社,2009.476-479.

[28]社区矫正调研课题组,任学良,林桔红.关于推进中国特色社区矫正工作的调研报告[J].中国司法,2011,(2):68.

[29]姜祖桢、张晓明.我国社区矫正工作现状与发展[J].保定学院学报,2010,(6):52.

[30]刘灿.论我国社区矫正制度适用及其完善[J].法制博览,2015,(3):106.

The Basis and Improvement of Community Correction System

With the development of theories including the socialization of penalty execution and humanitarianism, community correction system emerged as the times require. In China, the community correction came into operation since 2003 which had achieved preliminary results. However, the problems showed in the pilot operation should be taken seriously. Not only the legislation during different periods is lack of coherence, but also the evaluation standard of community correction effect is lack of scientific nature. Me anwhile, the professional standards of community correction team vary a lot. Therefore, China should speed up the legislative process of“Community Correction Law”and strengthen the coordination of legislation. Trying to reform the assessment standards of community corrections staff and focus on the long-term performance of the corrected object who return to society. Ae the same time, improving the professional and professional level of the correction team, and leading the public to face the community correction rationally are deemed essential.

community correction; legitimacy basis; professional correction; Community Correction Law

ZHANGShan-yi, HE Lin

(Central South University, Changsha, Hunan, 410083)

D631.41

A

2095-1140(2016)01-0086-07

2015-9-20

湖南省社科基金“刑事诉讼中违法所得没收程序研究”(项目编号12YBA318)

张善燚(1966-),男,江苏连云港人,中南大学法学院教授、硕士生导师,主要从事刑事诉讼法研究;何琳(1991-),女,江西新余人,中南大学法学院2013级诉讼法研究生。

(责任编辑:李语湘)