塞舌尔原始之后现在之前

蔻蔻梁

从塞舌尔诺斯霍尔摩希尔顿酒店到机场,一路绿树巨石,海滩和缓。这是马埃岛上最著名的布法隆沙滩,后视镜里,酒店那些传统塞舌尔风格的全木度假屋已经隐在了环境里。

一个不显山露水的酒店,像从大石头上直接长出来一样,让塞舌尔的最后一晚有种融化感。

“我昨天只是迟到了十来分钟而已嘛,你们竟然等不及就走了。”司机在叹息,“才十几分钟呀。”也对,昨晚泡在浴缸里,窗外潮汐昼夜起落,从千万年前,到千万年后,一切都还在这里。

时间在经过印度洋的时候大约迎头遭遇了某场季风,

又或者,按我更愿意相信的那个猜度:它经过时被那个传说中的、如今深埋在海底的雷姆利亚文明所震慑。它在马尔代夫和毛里求斯落了一点点碎片,留下一些悠闲的风味,在塞舌尔,就只剩下一点影子而已。

在神秘主义理论里,雷姆利亚文明和亚特兰蒂斯以及姆大陆一样,都是已经深埋海底的古文明。其中,狭窄的雷姆利亚古大陆曾经包括马达加斯加岛、塞舌尔群岛,以及澳大利亚西部的布罗肯海岭,一直延伸至印度,成为连接两地的地桥,并在三百万年前完全没入印度洋。大陆漂移理论和板块学说之后,现在人们倾向于认为塞舌尔是非洲板块和印度洋板块分离的时候遗留下来的一部分。

不!除非这个学说被证明为真理,否则我固执地认为塞舌尔之所以被称之为人间的伊甸园,是因为它是已经沉没于海底的那个古文明大陆顽强地留在地面上的一块碎片,一块带着古老气息、漠视时间的陆桥碎片。

我们看到的一切都是证据。

长得很慢很慢的海椰子

我们在一个明朗的中午抵达普拉兰岛(Praslin Island)的五月谷,这个只有不到二十公顷的山谷是世界上最小的自然遗产,生长着世界上最大的种子——海椰子。

今年接近六十岁的导游埃尔伯特在五月谷土生土长,棕黑色的非裔脸庞,壮实的躯干,跟身边的海椰子树有种类似的巨大感。在塞舌尔,植物总是有异常的体积。无忧草的叶子长到一尺多宽,葱兰的茎长得像婴孩的大腿一样粗。海椰子树也以巨大著称,成年以后,树高30米,叶子宽可达两米,长七米——“一片叶子抵我家四个阳台”。我这么跟埃尔伯特嘀咕,他低沉地笑起来,指着路边一个刚掉下来不久的连壳海椰子让我试着抱起来。

当然不行。它有25公斤呢。这里面只有一个海椰子种子,少数果实里同时长有两个,甚至有三个种子的,最大重量达到90公斤。即便把海椰子的外壳和纤维清理干净,就一颗种子本身,也有10、18公斤重。保护区里有三条供路人行走的小径。小径入口处是刚栽下发芽不久的海椰子树幼苗。育苗成功以后,大多会留在五月谷,少数会迁到塞舌尔的其他岛上,但绝无一棵流出国外。整个塞舌尔的海椰子树每一棵都由国家登记在案。截止到我们去的那一天,五月谷有5500棵海椰子树,其中955棵雄树,816棵雌树。数学再差的人都加得出来,这数字不对啊……

其实,奉海椰子为国宝的塞舌尔完美地继承了海椰子的慢性子。眼前的苗圃里整齐摆放着海椰子树的种子,一律正面朝上,不能用倒可泥土掩埋。芽和根会在种子的背面偷偷伸出来,从摆放好到冒出芽来,快的半年至九个月,一年多没动静的也不在少数。某天早上你发现那个大种子动了,一点绿色冒出了头。啊,总算发芽了——若急性子中途忍不住翻动看个究竟,伤了刚冒头的根和芽,就再也不长了。

发芽之后,它每年长出一片叶子,到第15年之后,开始长出树干,走向成熟。也只有它开始长出树干之后,人们才有可能知道这株树的性别。啊,难怪数字不对。雌雄可辨之后,要长到25岁,一棵海椰子树才真正成熟,可以开花,授粉,结出第一个果实。果实在枝头一挂就是七年,长则十年,才算完全成熟,落到地上来,开始新一轮的繁衍使命。瞧,至少32岁了。若是人,父母就有操不完的心。然而海椰子父母不操心,毕竟它们自己也要慢慢再活五六百年呢。

往密林方向走,小蜥蜴飞快地掠过路面,冲到草丛里一阵窸窣。各种树木的枝叶在高处交错,海椰子的雄树在開花,有着让人害羞的形状。强壮的雄树一年里能开出两根花(绝大多数是一根),能让周围的妻妾结出满树的海椰子。山谷深处有棵孤单的雄树,强壮无比,周遭却无一棵雌树。保护区计划在它旁边种下一圈新苗,希望25年后,好歹给它长出几个“老婆”来。

真是漫长的等待。

“你吃过海椰子没有?当然我是说你小时候。”我问向导。他点头。他说,海椰子十二个月左右就是一肚子水,那是它的液态胚乳。“它的问题是太甜,这绝对是你永远不会忘记的一种古怪的甜”。然后它的固态胚乳开始形成。他说,它会慢慢地变成果冻一样的质地,18~24个月的时候变成布丁质地,那是最好吃的。只不过,还是那个老问题:“根本吃不完。”一过24个月,它就开始越来越硬,直到成熟以后,他咧着一嘴雪白的牙齿笑:“大部分出口去你们中国,仿制象牙。”

试想一个少年种下一株海椰子树,要等到自己差不多三代同堂,它才结出一个“长子”来,和普通果树相比实在太没成就感了。我叹气。埃尔伯特一边走一边说:“嗯,然而,哪棵树又应该为了满足人的成就感,要赶紧加速生长呢?”

依旧是旧模样

这是塞舌尔人独有的自然观。岛外的人总是盛赞塞舌尔的环保工作出色,德阿让海滩(Ansc Source DArgent)是全球被拍摄次数最多的海滩,因此闻名的拉迪格岛至今都只有五辆机动车。

看私人岛屿Fregate如何对待“灭蚊”这个难题,就知道在本地人眼中,自然界没有单个的生物,有的是整条生物链和整个生态圈。在选择消杀蚊子的药品上,他们要考虑蚊子死后,是否会因为体内残留药物而影响生物链条。“应该至多把影响控制到甲虫这一层,否则……咱们还是下蚊帐的好。”岛上的人说。

关于环境保护的考虑植根在塞舌尔人的心里。从马埃岛(gaheIsland)机场到四季酒店,一小时的车程内,蓝海白沙灰岩石,四处藤蔓和灌木,都是不曾被人染指过的野模样。和东南亚海岛的极速开发不一样,据说从今年起,塞舌尔政府暂停批准任何国际连锁品牌酒店集团入驻开发,为的就是放缓开发速度,让最宝贵的东西得以留存下来。

这种缓慢发展模式是贯穿上下的。曾被BBC WildlifeMagazing评选为世界十大最佳生态旅游地的鸟岛就位于塞舌尔北端,岛上共有12种独特的珍贵的鸟类,有成千上万只白嘴鸦、燕鸥,因此被列入世界自然遗产名录。岛主1967年将它买下时不过是作为一个椰子种植园,大约在二十年前开始发展旅游业。二十年过去了,鸟岛的名气越来越大,在旺季,人们需要提前很久预订房间。然而即便如此,主人依然维持着岛上只有24个可出租的房间,提供简单的住宿条件。小岛是鸟类的天堂,而不是人类的乐园。除了每年6~7月把25%的鸟蛋收集起来到市场上出售以外,岛主对鸟岛的未来“发展计划”几乎是零。跟扩张生意相比,主人的关注点更多在于对吞拿鱼的过度捕捞。“鸟儿在鸟岛附近聚集是因为只有这里附近有大量供它们捕食的小鱼。对位于海洋食物链顶部的吞拿鱼的过度捕捞会严重破坏一片海域的生态链。当鱼群生态发生变化的时候,鸟类的行迹也会随之改变。那么鸟岛会不会因此变得一只鸟都没有,就很难说了。”

我们随后抵达了塞舌尔群岛四季度假酒店。它所在的海湾据说拥有全塞舌尔最漂亮的蓝色,脆而薄,每一个涌动都能听到阳光破碎时细微的“咔咔”声。白色的沙滩跟筛过的面粉一样细软,放眼望去,沙滩上并无任何一把阳伞和躺椅。若喜欢阳伞和躺椅,可以退回到酒店美丽的泳池边。

不但是四季酒店,任何一个酒店都是这个姿态。在各种评选的全球最佳十大海滩里,塞舌尔稳占三席,有时甚至更多。但无论蜚声世界的拉迪格岛的德阿让海滩、普拉兰岛的拉齐奥海滩(Arise Lazio),还是默默无闻的其他数百个大小海滩,都找不到任何太阳伞和躺椅。当塞舌尔人说阳光海滩时,真的是它们最原始的那种模样——鸟、蜥蜴、海龟、红树林、红厚壳树都会喜欢的那种模样。

“得先放松。”

原始氣息似乎浸泡在塞舌尔所有的美丽里。

在现代化的四季酒店的泳池边,几只巨大的陆龟悠闲地吃着水果。它们看起来像是恐龙的某些远房亲戚,而如果你熟知斯堪的纳维亚人的屠龙神话而且深爱《驯龙高手》的话,不难发现夜,煞的那双萌萌的大手原型正是这些陆龟的前肢。

这些陆龟的存在让酒店的池畔餐厅气氛相当有趣。餐厅里提供的是“克里奥料理”,味道温和,底调带着丝丝的甜。塞舌尔人和塞舌尔的本土语言统称为Creole(克里奥人和克里奥语)。简单说,Creole的意思是“混合”。塞舌尔的历史就是混合的历史。位于马埃岛的维多利亚市是塞舌尔的首府,也是它唯一的城市。这个国家即将迎来它的40周年国庆,城市中央是1903年由英国人从法国人手里接管塞舌尔之后建起的“小本钟”,在它附近能看到不少写着“40”的彩旗和灯箱。

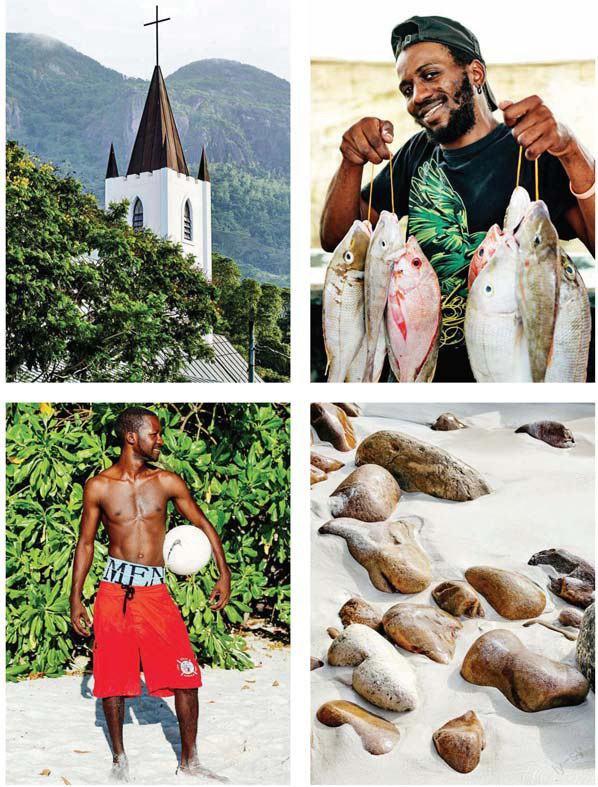

街上走着的人有着不同的肤色。鱼市场里,熟练地给鲨鱼开膛的大叔明显是个非洲人,身边提着金枪鱼冲水的助手貌似来自加勒比海,他对面那个买水果的男人长了一张印度面孔。从鱼市场侧门出去,那一溜的商铺门口都写着中文,可是那个浙江大妈一句中文也不会说,倒是说一口有点马来口音的法语。

从1685年开始,大量海盗船以塞舌尔为据点,频繁攻击非洲东海岸的商站和中东地区的重要港口。面对财物的大量损失和一些商站有可能关闭的威胁,英、法两国派出海军进入这片海域追剿海盗。殖民历史开始了之后,亚洲人和非洲人作为雇工亦远渡重洋地来到这个岛屿上,同时带来了他们的文化和饮食以及宗教。站在通往鱼市场的三岔路口,左边是天主教堂的十字,正前方是印度庙堆叠的神像,而背后是翻修了好几年依然没完工的古老的中国关帝庙。

酒店午餐,小鸟已经不客气地上桌了。它们大摇大摆地直接向米饭和饼走过去,对蔬菜和海鲜丝毫不假以颜色。挥手嘘它们,也只是象征性地往旁边跳了一下而已。侍者笑了:“你们在酒店住几天呢?”

“两晚。”

“啊,太少太少,至少应该住七晚啊。头三天,先放松下来。接下来那四天……就放得更松……然后再慢慢玩塞舌尔呀。”他丝毫没有开玩笑的样子。

而在接下来那一周里,每一个塞舌尔人都用同样的语气说:“啊,这么快就着急走吗?刚开始那几天,得先放松。”

傍晚回房,房间的泳池边上有一棵巨大的红豆树。红豆掉在露台的木地板缝里,我用一张门卡把它们逐颗挑起来。星点的嫣红宝石光,就像格林童话里林间的面包屑,泳池的台阶上还有,泳池底下还有呢。跟着它走,意识到自己全身尽湿的时候一抬头,啊,漫天的彩霞,巨大的果蝠张着两尺长的翅膀从头上掠过。

明天还要去斜坡上捡那些红豆,一早起来就去……在蚊帐里想完这个句子,再睁开眼的时候,晨间大白而浪潮拍岸,一宿酣睡,忘记上弦的手表已经停摆了。

很好。

Fregate岛和“不对”的我

直升机降落在Fregate岛上。岛上生活了两千多只陆龟。它们喜欢在飞机跑道上待着,飞机起落前,岛上的工作人员需要连哄带搬地让它们离开,更别提那漫天的海鸟。

300英亩的Fregate岛拥有塞舌尔诸岛里最奢华的17栋度假别墅。主人Dr.Otto Happel在30年前买下这个岛,一点点地把它建设——或者说保持成如今的样子。16栋别墅以及餐厅等主要设施集中在岛上靠班布海滩(Anse Bamboo)的一边,高处是主人的私宅以及另外一栋较大的度假别墅。几条蜿蜒的人造小径通往树屋餐厅和各个海滩,还有半个岛处于处女状态,没有任何人工染指。

岛上的维多利亚沙滩(Anse Victorin)曾经获选《时代》杂志“全球最佳沙滩”称号,它的美让所有词语都失灵了。我甚至有点不能在这里多加停留,身上的衣物、手里的相机,这一切来自现代工厂的物品都和这里格格不入。站在那里,以什么姿态,都有点不对。

这种“不对”到底因何而来?

—只皮肤闪着橄榄绿色的蜥蜴爬到我放在石头上的墨镜边上,白燕鸥母亲不停地叼回小鱼喂养它安顿在椰子树干上的灰色雏鸟。成片的椰子在我身后吵闹地发着芽,接近一尺长的巨型千足虫挡住去路,令人胆颤心惊。岛上的生物向导塔尼亚建议我摸摸它们。不不不,我还没有做好抚摸巨型千足虫的心理准备,小型的也不行。这也许是为什么维多利亚海滩美得让我不敢进入的原因——还没有洗去当下时空烙印的人,如何进入古老纯净的结界?

唉,还是掉转头去找一下大陆龟“詹姆斯”吧。这是岛上年纪最大的陆龟。岛上有两种陆龟,数量多的那种叫Aldabara,阿尔达布拉象龟,它是世界上体型第二大的陆龟,仅次于加拉帕格斯象龟。詹姆斯就是一只阿尔达布拉象龟,据说它230岁了,只是这个据说不知道从何而来。巨型的龟是最长寿的陆生动物,而阿尔达布拉象龟的平均寿命都超过二百岁,然而没有任何一个观察员能活得比它们久,二百年前也没有关于它们的文字记录,它们的尺寸跟年龄也无必然關系,倒跟它们吃了多少食物有关。就只好据说。

走到草坪上,没见到詹姆斯,别的客人说三天前在山上见过它。正是杨桃开始成熟的季节。每棵杨桃树下都有三两只象龟,懒的在地上捡落果吃;勤快的,正踮起脚伸长了脖子,去够那树梢上的杨桃和嫩叶。那样子活脱脱就是蛇颈龙,说这个群岛不是雷姆利亚大陆留在世上的残片?连大龟都不同意这个说法。

草坪上一只据说年龄直逼詹姆斯的老象龟很喜欢跟人玩,喂它吃杨桃,这是唯一的玩耍方式。我用一根60厘米的铁签扎了杨桃递到它嘴边,那抬起头来有我肩膀高的巨龟心满意足地叼下果子,咔咔地咬,汁水四溅。它冲我抬起它的大脚,仿佛下一分钟就像一头大狗一样扑到怀里要求亲亲。啊,不要,牙好尖。

瞧,它们就这样轻易撕开了一个伪自然爱好者的假面。

在岛上工作的人则彻底地进入了某个异次元,所以他们可以抚摸巨型各足虫,也知道哪只白燕鸥在何处放置了它们新孵出来的独生子。他们甚至给岛上130只鹊鸲都戴上了脚环——这种鸟曾经在全世界只剩下12只,只幸存在这个岛上,是岛上的保育人员让它们得到重新繁衍的机会和环境。还有一种叫Fregate Beatles的甲虫,也是这个岛独有的。四五个比篮球还大的树覃在身后喷射孢子,在阳光下,就像一阵烟雾飘荡在林间。巨大的榕树落下成千条气根,深深地扎在土壤里,一棵树就是一片森林。

美国当代预言家哥顿-迈克尔·斯加利安(Gordon Michael Scallion)有个理论,说原始的雷姆利亚人并非一种实体,而是来自火星、昂宿星团和天狼星的灵魂群组,它们的震动频率接近造物主的层级,来到地球上,是为了体验身体的震动……

不远处那个泥塘里,那十几块大石头突然动起来了,原来是在那边消暑的巨龟们。它们在那里到底待了多久呢?连壳上都积满了厚厚一层白色的鸟粪。它们必然知道真相,在伊甸以前,兽迹之间,曾经有怎样的震动。