行走上海2016

陈成

一研究背景

城市更新的目的是对城市中某一衰落的区域进行拆迁、改造、投资和建设,以全新的城市功能替换功能性衰败的物质空间,使之重新发展和繁荣。它包括两方面的内容:一方面是对客观存在实体(建筑物等硬件)的改造;另一方面是对各种生态环境、空间环境、文化环境、视觉环境、游憩环境等的改造与延续,包括邻里的社会网络结构、心理定势、情感依恋等的延续与更新。城市更新的目标是针对解决城市中影响甚至阻碍城市发展的城市问题,这些城市问题的产生既有环境方面的原因,又有经济和社会方面的原因。

世界各国在城市更新方面都做了许多有益探索,不同地区、不同阶段的城市更新呈现着不同的特点。上海的城市更新有很鲜明的上海特点和时代特征。西方国家的城市更新主要解决内城衰退和贫民窟问题,通过城市更新,复苏中心城区的活力,提升功能品质,完善配套,而上海的城市更新,主要是解决原来发展过程中遗留下来的问题,诸如市政设施不完善、公共空间缺乏、绿地缺乏、历史风貌缺乏、空间艺术人文关怀缺乏等问题。

城市日渐变高、膨胀,而人们却时常感觉孤独、渺小,这种巨大的反差给城市政府规划部门带来了反思,如何提升人在城市中的良好生活体验?人们在公共空间的归属感、城市历史文脉的包容性传承、城市品质和活力的提升等等城市内涵式发展成为当务之急。

二微更新——上海基层社区更新路径

为进一步加强城市更新理念的推广,激发社会公众参与社区公共空间更新的积极性,实现共建、共治、共享城市治理的创新思路,上海市规划和国土资源管理局组织开展了“行走上海2016——社区空间微更新计划”专项活动。

本次活动作为市规土局“行走上海”品牌的重要活动之一,以关注基层社区生活,改善百姓身边环境为出发点,力求体现四大转变:一是政府职能转变,从指导型政府到服务型政府,从切实了解城市居民需求出发,顺应市场发展规律,提供更为精准化的公共服务,还权于社会和市场。二是城市建设方式转变,从整区域开发到零星空间更新,关注小微空间的品质提升和功能塑造,改善社区空间环境。三是工作方式转变,从闭门规划到开门规划,充分利用多方社会资源,搭建专业人员参与城市建设的工作平台,引入志愿者设计师服务社区更新,为建立社区规划师制度积累实践经验。四是公众参与程度转变,从鲜少参与到深度参与,通过全过程贯穿公众参与多样方式,充分调动社区居民和基层工作者的积极性,成为社区治理实践的主导者。

三上海社区空间微更新的对策

“社区空间微更新计划”是应对上海这个国际化大都市发展的新机遇和土地资源日渐约束的新挑战,采用“逆生长”的发展模式,尝试探索的一条创新型社区更新路径。微更新着力在存量空间上关注空间重构、社区激活、生活方式转变、空间品质提升、城市魅力塑造等方面,打造更有安全感、歸属感、成就感和幸福感的社区公共空间。

经过前期社会征集和实地调研,活动已筛选出与居民生活密切相关的11个社区公共空间试点项目,共涉及6个区8个街道,分别是:长宁区的华阳街道大西别墅、华阳街道金谷苑、仙霞街道虹旭小区、仙霞街道水霞小区;浦东新区的塘桥街道南泉路菜场小学前空间;青浦区的盈浦街道复兴社区航运新村活动室外部空间;静安区的大宁街道上工新村、大宁街道宁和小区、彭浦新村艺康苑;徐汇区的康健街道;普陀区的石泉街道。通过搭建区规土局、街道、社区公益组织、各类设计师、艺术家和市民等多方群体参与的平台,实现在社区公共空间微更新实践方面的众智、众创。下文将结合试点初期已经开展的实例以及政府部门政策引导的方式阐述社区空间微更新的对策。

(一)水泵房改造——老旧建筑再生

上海乃至全国大量老旧社区均存在设施陈旧、环境脏乱、管理混乱的问题,居民有改善环境的迫切需求。新建小区尚有比较强大的物业管理做支撑,但老旧小区基本上处于无人问津、环境每况愈下的境地。挖掘建筑本身的价值让其再次发光,是设计师和社区街道的目标。微改造是一个态度的体现。即便是改变一个微小的个体,也是对城市负面空间的一个积极回应。

水泵房改造是石泉街道社区微更新项目中的一个试点,位于普陀区石泉路49弄28号甲。JWDA上海骏地建筑设计公司设计总监吴怀国担任石泉街道社区空间微更新项目的总设计师。

这个房子原来是市政部门一个抽取污水的场所,房子下面和南边不远处的河道连通。改造之前已经废弃了几年,大功率的水泵机已经被拆走,留下了三个方形的空洞在房间中央,阴森吓人。水泵房到了夏天成了蚊子乐园,居民苦不堪言。

设计师认为这个房子虽然又破又脏,但是个宝贝,只不过埋在土里。房子虽然不大,但是有近六米的挑空空间,房子的体量非常有力量,简洁,有工业化的特征。经过设计师的变废为宝,水泵房改造后,直观的第一反应是,一座简约现代、有设计感的建筑诞生了,室内敞亮开阔,空间得到了充分利用,目前作为街道网络信息化中心办公使用。

从社区微更新的角度来看,它直接改善了和这个房子离得最近的四周住宅楼居民的环境。现在环境好多了,赏心悦目不说,还没有蚊虫滋扰了,所以改造得到了居民的支持。现在建筑改造刚刚完成,接下来会邀请附近的居民过来看看他们曾经的“邻居”现在的变化,真切体会一下这种变化带来的感受。社区居民能够通过微更新感受政府、设计师对于社区更新态度上的转变。

(二)社区公共艺术——居民互动与交流

通过公共艺术的方式介入社区,改变公共空间环境品质不均衡且缺乏活力的现状,促进社区交往和活力。建立公共和睦的邻里关系,组织多种活动,通过对公共墙体的美化、公共场所的创意性创作等,让人在一系列的公共艺术作品中互动交流,丰富现实生活的体验,感受社区小微空间的品质提升。

浦东新区塘桥金浦小区是微更新计划的试点之一,位于南泉路塘桥丁字路口对面,面积约1万平米。地块较为封闭,三侧为建筑、小学、住宅、菜市场等。日间老年人在此区域内活动频次较高,附近小学上学、放学时间段人流较集中。

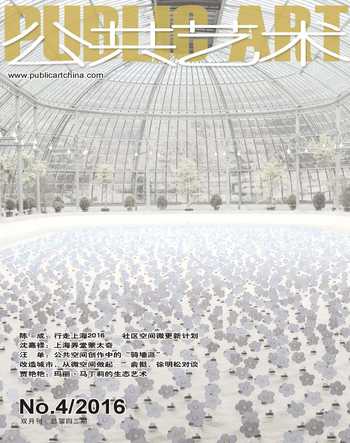

上海大学美术学院、上海公共艺术协同创新中心(PACC)的金江波老师,上大美院国际公共艺术理论研究与交流工作室的陈志刚老师,阿根廷艺术家费德罗·贝克及研究生们为塘桥金浦小区广场进行了公共艺术的微更新。邀请居民、小学生们在广场入口一侧的水泥墙上进行对塘桥社区美好未来的创意涂鸦和地面彩绘活动,借以增强社区居民对社区的归属感和荣誉感。同时还在广场上搭建了艺术装置名为《塘桥之花》,设计和制作是由费德罗·贝克与陈志刚老师合作完成,该装置矗立在金浦小区的广场中央,由PVC管作为结构的主要材料,制作成6个倒置的三角体,体积约300立方米。从艺术家进场搭建制作开始就成为社区话题的核心,每天都聚集了社区的老人、儿童驻足观赏或是讨论。艺术装置搭建完成后,社区的居民可以在装置中互动,装置中悬挂着几百个具有怀旧气息的彩虹圈,每个彩虹圈上都夹着居民们的生活照片和活动照片,这些照片唤起了居居生活中的美好记忆。同时彩虹圈也吸引了更多的小朋友来到装置下嬉戏。艺术家们通过这种居民与艺术作品亲切互动的方式,让居民感受到艺术所唤起的人们内心深处的情感与记忆。

作为艺术家代表,中心主任金江波老师介绍到,这是一个让居民与艺术互动的活动,是一个能温暖人心的活动,可以让我们关注身边所需,让艺术家用他们的本领给居民们打造一个幸福和谐的社区。通过这个活动,将社区、学校、艺术家们真正协同起来,从居民微小的需求点出发,发现他们微妙的情感,在实现环境改善的同时,也实现居民生活空间和社交空间关系的微更新、微改善。

(三)完善配套服务设施,丰富人文、艺术、体育等功能

以塘桥社区南泉休閑广场地块为例,该地块在10年前经过一次改造,改造后居民对其认可度较高,社区居民日常及节日的很多活动在此地块进行。随着物质生活水平和精神文化需求的提高,此地块已不再满足居民的要求。老人、小孩居多的塘桥,希望借着微更新改造的契机,能将此处变为突出“关爱关怀”主题的地块。并能合理规划,满足各种人群的功能需求,如能容纳居民节假日集会活动、日常休闲健身活动、小学生家长接送等待等等。同时,社区希望增设自行车停放处、公告栏、公共设施遮雨罩、儿童娱乐设施等一些配套设施。这些社区居民的诉求将会在下一阶段方案设计的任务书中体现出来。

(四)老娘舅——搭建互动平台,加强公众参与在微更新的各个环节

今年是社区空间微更新计划的第一年,许多工作方法是在群众参与过程中摸索出来的。整个工作过程包括6个阶段:宣传征集、试点筛选、方案设计,甄选、改造实施、成果展示,全部过程都是由市民代表、规土局、街道居委会一起参与决议的。作为政府指导、推进单位,在微更新过程中,扮演的角色是多元的,搭建平台就像老娘舅一样,要听取居民、设计师、社区等各方面的建议,让规划改造的计划更符合民意。

(五)自循环、自生长的机制——持续性的长期跟踪、指导服务

转变原有的闭门规划,变为现在的开门规划。搭建平台后对先期试点和希望接受长期指导的社区进行跟踪指导,形成长效机制。转变角色,吸引、奖励并约束相关参与主体有效地参与微更新,主体多元化、能获得成就感和使命感是这个机制自我生长的关键因素。

四展望

下一阶段即社区空间微更新计划的第一批试点,大部分的方案设计、甄选、实施阶段,会有更多的城市微更新计划推出,由于参与主体的多元化,相信会出现更新计划的亮点。另外公众参与工作的渗透,也使得规划方案更加扎实和具有说服力,经得起考验。