社区园艺

刘悦来

前不久,中央城市工作会议明确指出,城市工作要把创造优良人居环境作为中心目标,努力把城市建设成为人与人、人与自然和谐共处的美丽家园。要增强城市内部布局的合理性,提升城市的通透性和微循环能力。上海已经进入了都市空间微更新时代,从景观园林而言,几年前市中心几个区的绿地增量已经接近零。土地不能增加,空间品质还需要提升,这里面的唯一对策,就是更新。面对无论大小的空间,微更新又是必由之路。微更新,一个微字,有规模小,也有细处着手、小中见大的意思。更新,也就是跟上当前的使用与发展。

日前,和几位妈妈发起的亲子教育组织座谈,说起如何在小区内开展亲子活动促进邻里交往。大家说了很多,手工、阅读、运动、游戏、市集,等等。其实这里面漏了一个重要的途径——社区园艺。当下,有社区园艺么?一问这个问题,大家不禁沉默了。有么?曾经有过。那是在大集体时代,楼院的环境和绿化,要自己打理,吃完的桃核,种下,可以长出桃树;可以插柳柳成荫,可以种点花花草草,还有儿时记忆的葡萄架,架下的小板凳儿和奶奶的故事……而如今这一切,好的小区物业请所谓的专业机构在打理;一般的,也就是一年一度割两次草而已。社区空间,除了福利彩票支持的健身器械,大多便是停车场了。绿化,也就剩下了香樟、冬青、麦冬等,以及稀稀拉拉的草。个人退到家里,没有什么园艺可言。

中国已经举办了一届又一届的园艺博览会了,有世界最高级别的,也有国家级、省级的。但园艺水平一直不见有多大的提升。为什么?想来想去,缺乏群众基础,这是最大的根源。而群众基础的根源,在于小区绿地的集体所有,而又以最低成本的方式托管给了物业公司,广大人民群众根本没有用武之地!这就是吾国特色。以盈利为目的的公司制,在当前的特别是一些老旧小区,这些矛盾就凸显出来——受到各方制约的物业费水平与物业公司的经营之间,产生了矛盾,结果就是保洁能基本维持已经不错了,遑论园艺?

尽管根据物权法的规定,小区绿化由全体业主所有,共同维护,但既然是集体,就不是你我个人的,我的在哪里?你的在哪里?谁也说不清楚。集体共有,结果变成了集体没有。都别操心了,给物业去管吧。居民拱手把自己的权限出让了。结果,目前大部分小区的绿化变成什么样了,相信大家有目共睹。如何是变局?

当小区物业养护困境遭遇社会老龄化,集中体现在一些老旧小区居民私自种菜问题上,这一现象已呈星火燎原之势。居民投诉,城管来拆,物业种上草,过不了多久,养护不及,又是杂草丛生,居民接着再开辟种菜……到处在上映这样猫捉老鼠的游戏。问题来了,变局也跟着来了。这个解药,就是以社区园艺为起点的社区营造,这个营造是社区公共空间的营造,也是社区凝聚力的营造。具体的实施过程,从程序上而言,本来就有,只是没有以正当权利的方式去实践而已——社区营造(CommunityEmpowerment,本意就是社区赋权,把本该属于自己的权利真正用好)。业主大会或业委会通过决议,划出对居民影响比较小且环境不住的地块,由社区园艺达人组成志愿者团队,进行日常管理。种植与管理方案,须经业委会审议通过。这是一个合法赋权的过程。至于怎么开展,当然可以有很多方式:至少目前的亲子家庭参与,是完全可能的。这是一幅不仅可以想象更是可以实现的都市田园温馨场景:爷爷奶奶捡起年轻时的活儿,爸爸妈妈积极参与,小朋友们开心掺和。一家人,多家人;亲子关系,邻里关系,最终是社区大家庭的和睦相处。当然,这个过程,可以有社团力量作为催化剂,可以有专业机构的支持,可以有政府的积极引导。各方参与得以合作的方式呈现,发力在这空间中,这明显具有公共性的空间。而更重要的,是公民的权利得以真实地呈现,从幼童开始。这是社区营造的内在动力,也是市民园艺本身的魅力所在。

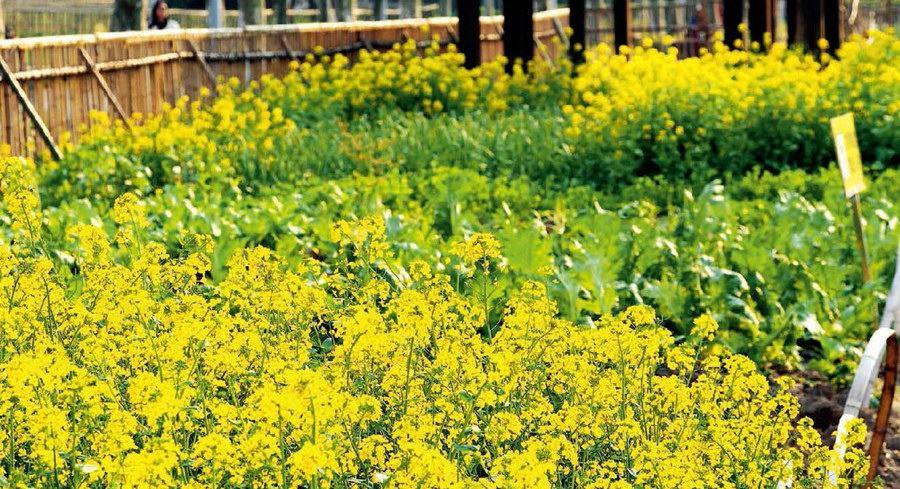

笔者参与的团队近年在倡导以社区园艺为基准的景观设计与营造,在公园(上海世纪公园可食地景花园)、学校(上海市委机关幼儿园、曹杨中学湿地净水园、同济大学建筑与城市规划学院C楼香草花园)、园区(中成智谷、创智天地)、社区(静安彭浦新村艺康苑、杨浦鞍山四村)进行了一系列的实践探索。上海中成智谷四叶草堂火车菜园就是一个旨在社区参与和城乡互动的基地,已经陆续建立周边社区和志愿者队伍,希冀社区力量可以成为自组织营造团队的主体,实现良性互动与持续发展。

社区园艺呈现的结果,是一个一个的小微社区花园(Community Garden)。社区花园,特别是以自然保育为主的低维护社区花园可以解决快速城市化进程中逐渐浮现出的城乡割裂问题。乡村问题的根源在于城市,通过调动居民积极性进行自我营造的方式,在城市间隙地中播种绿色,弥补城市生产功能的缺失。星星之火可以燎原,具有小型生产功能的绿地在城市中不断地发散、链接,最终与乡村形成一个有机生产共同体——城市是乡村生产的展示窗口,乡村是城市有力的生产保障。

社区园艺的实践方式,是“都市的朴门”。都市的朴门是四叶草堂发起的针对都市隙地进行的朴门永续设计与营造活动,旨在探索城市微空间的自然保育及社会参与的过程。“朴门永续设计”的概念源自Permaculture,意即“永恒”(permanent)+“农业”(agriculture),如今这个概念从多年生的农业系统拓展成一个涵盖性更广的文化理念,其核心价值为“照顾人、照顾地球、分享盈余”,目标为“师法自然,设计与维护一个具有生产力的人为生态系统”,这是一个强调人人可以应用的学问,致力于营造丰足而多样性、整合的、自给自足而且低度环境干扰的生态系统。目前我们都市的朴门系列实验已经初步形成专业版、快乐儿童版及社区互动版,从不同空间类型和社区环境促进社区营造。

按照美国社区花园协会的操作流程,建设和管理一个社区花园需要经过10个步骤:1、组织感兴趣的人召开会议;2、成立一个规划小组;3、确认所拥有的资源;4、联络赞助者;5、选址;6、备地;7、整理花园;8、儿童友好;9、制定管理公约;10、建立联络机制。在我国当前的形势下,这些步骤当然同样需要,但内容和顺序交错在一起,由于还是以街道、居委为主导,实际上资源的控制力要强得多,因而更容易推动。

根据我们团队在社区中的实践经验,要充分发动居民参与设计、营造,在這种社区花园设计中,设计师最好的位置是躲在后面。如果让居民感觉到,这是我们自己的设计,这个设计就已经成功了。注意,一定不是设计师的设计。当然,从另一个角度做到成功的,那就是人人都是设计师。在实施的过程中,尽最大努力去利用现有的材料和资源:材质是物质的,资源是广泛的,包括人的技术。每个社区都有能工巧匠,可惜没有发生之前,他们大都被埋没,或者只是在自己小家里有一定的实践。社区花园建设的过程,就是逐渐发现这些能工巧匠的过程,也是发现社区领袖的过程。这些社区花园的有力支持者的力量体现,不仅仅在营造阶段,更重要的是在维护阶段。在这个过程中,这些有力量带动团队前进的,不只是有能力的社区领袖,社区中的儿童,往往更是超级推手。不要小看他们的力量——他们是唯一能调动社区、学校、一代和两代人的力量。儿童是环境最敏感的人群,儿童友好社区的一个体现,就是环境。以我们的经验来看,社区花园的建设,儿童是最有兴趣的,老年人是最有时间的团体。这两者的结合,是当下社区园艺的有利条件。

“一切都是那么简单,只要我们肯谦虚向大自然学习。”都市的朴门计划,正当其时。从社区中来,到社区中去,这是属于我们自己的家园。这些活儿,我们自己都可以干。我们有时间,也有空间。我们有理念,也脚踏实地。