塔霍:“哥德堡”和人生的变奏曲

周翔

“ 《哥德堡变奏曲》可以让时间停止下来,并打开新的联系。……它就像是生命的一个循环,可以一遍又一遍地演奏它。”

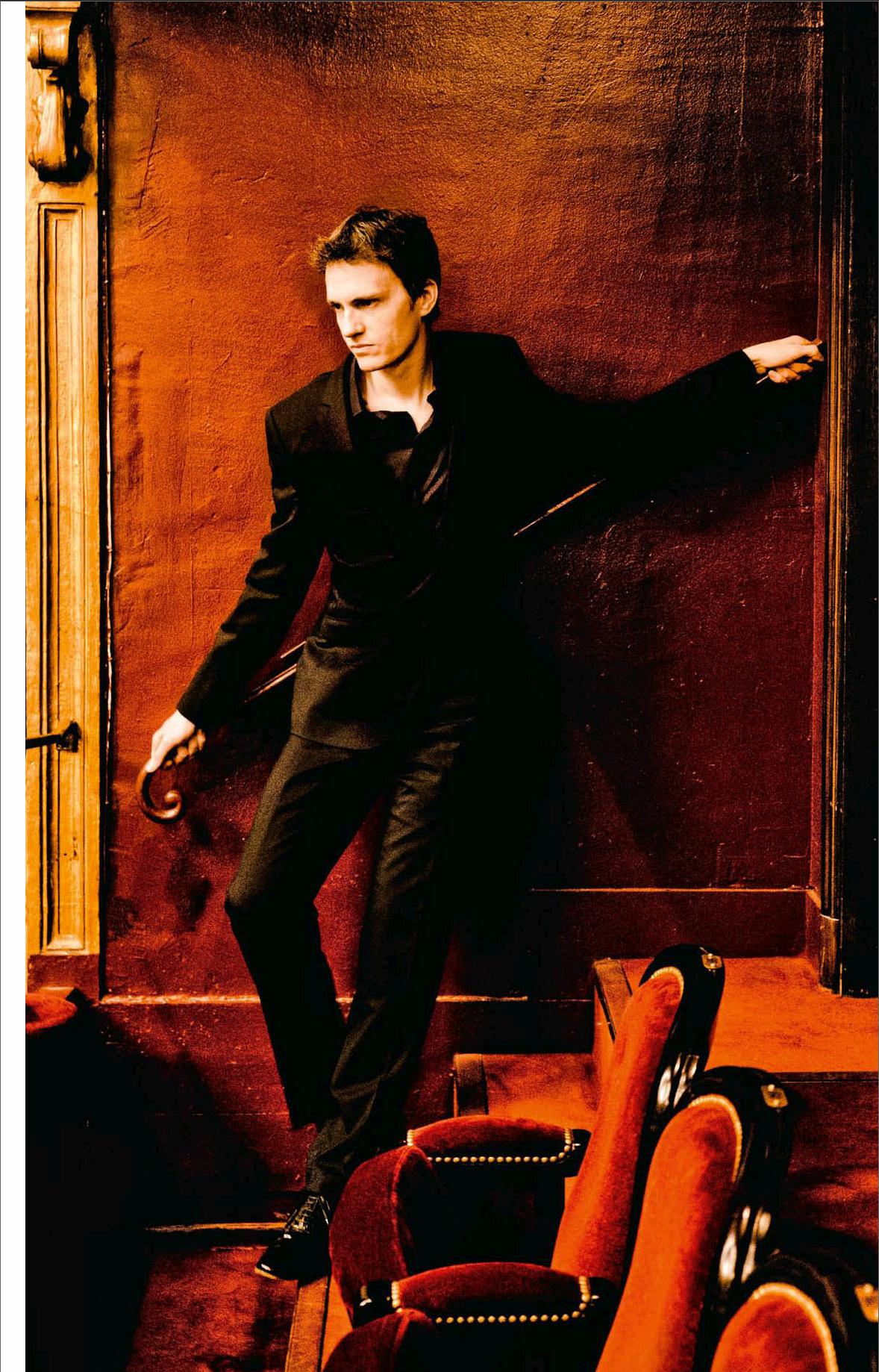

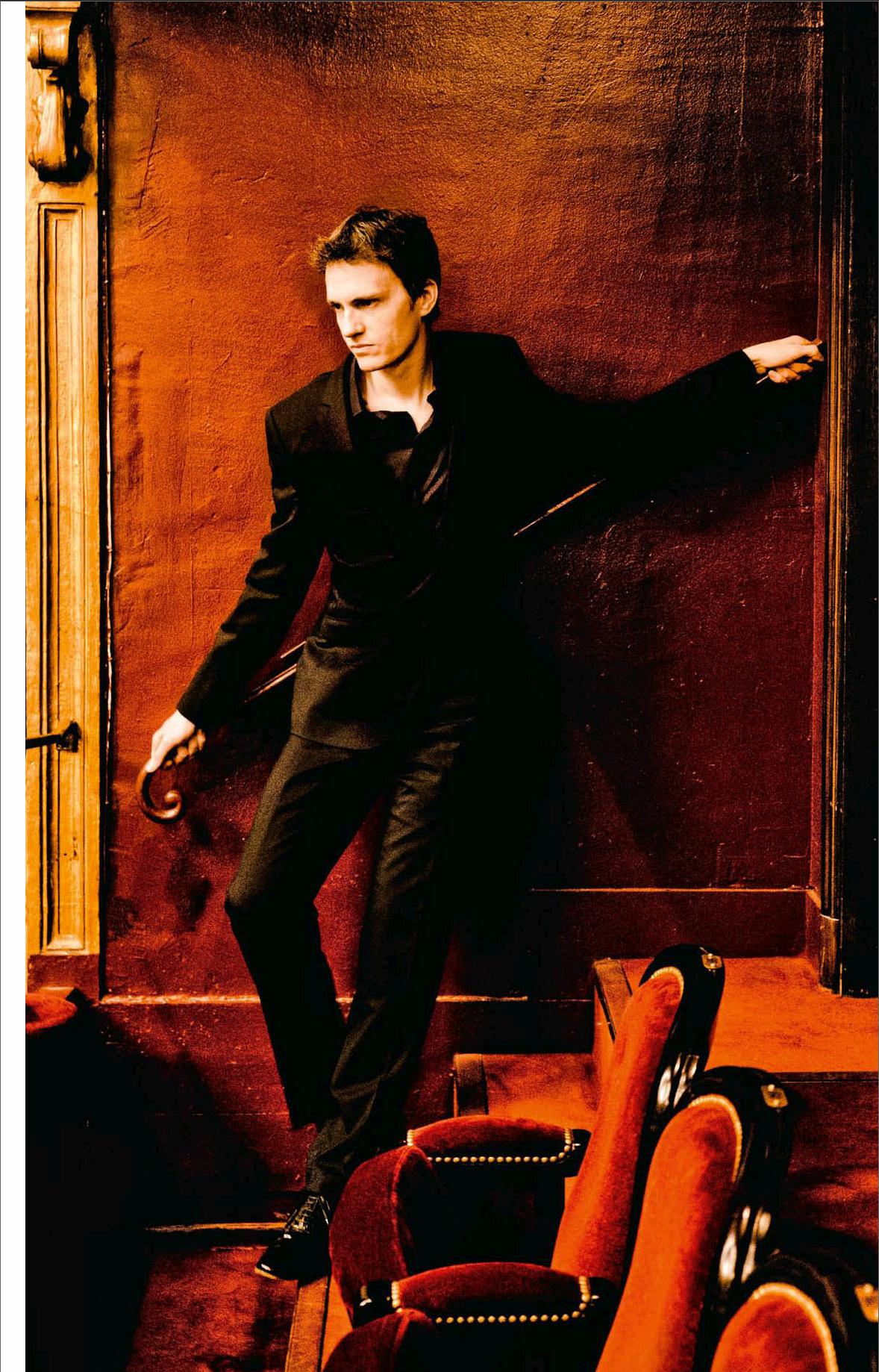

1968年出生的塔霍,瘦削、挺拔,在舞台的灯光下会让人觉得仿佛是20多岁的青年,这大概有赖于他每天坚持游泳、冥想、瑜伽。身为法国人同时还是艺术家,人们常常觉得他应该天性浪漫、随性甚至懒散一点,但他却喜欢保持非常规律的生活。2012年在哈内克的电影《爱》(Amour)本色出演一个钢琴家,让更多古典音乐圈子以外的人们关注他、了解他——出色的外表也许是一部分原因,但塔霍似乎一点儿也不重视这个可以引以为傲的资本。他说有时候从镜子里看到自己会觉得不喜欢自己。“我并不想去思考其他的事情,只想专注于音乐。”相比于他在巴黎的好友朱晓玫,塔霍是那种演出型的音乐家,他喜欢舞台,在舞台上他觉得能找到回家的感觉,反而安心而放松。因此他开过许多音乐会,演奏巴赫、舒伯特、贝多芬、拉莫、拉威尔、拉赫玛尼诺夫等不同作曲家不同风格的音乐,他也喜欢在古典音乐中尝试放入一些现代的元素,把流行音乐和古典作品做连接,为此他发行了《屋顶上的牛》专辑。他描述中的自己像一个工作狂,“总是练琴,总是工作”,人生中最长一段没有工作的时间,是7年前为了练习《哥德堡变奏曲》,他推掉了所有的音乐会。

三联生活周刊:为什么在人生这个阶段选择来挑战哥德堡变奏曲?

塔霍:我觉得其实无论什么时候演奏这部作品可以说都是过早的,因为它包含了太多的生命经验。我以前并不想演奏这部作品,是8年前我开始慢慢地想要尝试演奏它。两年前我录了《哥德堡变奏曲》的CD,我问自己:这是不是最好的时间来录它?它就像一座高山一样,但是现在不录的话,将来又会不会太晚呢?对我来说,很难判断到底什么时候去演奏它最好。它是一部键盘乐器的杰作,巴赫是为羽管键琴所作的,而不是为现代钢琴。它真的非常难弹,羽管键琴有两层键盘,现在却要在钢琴的一个键盘上表现出来,这是非常不容易的。我会觉得每次在音乐会上完成演奏,都像是人生前进了一步。

三联生活周刊:为了准备这部作品,你休假一年,在旅途中去寻找它。你去了哪些地方?生活有什么改变吗?

塔霍:在我的生活里我总是不断地练琴、不断地工作,比如就像现在,今天早上我为接下来在台北的音乐会练习,同时也为一周之后在澳门的音乐会练习,还为两周以后在巴黎的音乐会练习,我得同时练习不同的乐曲。但是想要演奏《哥德堡变奏曲》,我知道自己需要时间只专注于这部作品,所以我对自己说需要做一个决定,我要中止我所有的音乐会。准确来说不是一年,是9个月。9个月正好是人类孕育新生命的时间。在那9个月,我专注于练习哥德堡变奏曲。没有了音乐会的压力,我往往会选择其中一首变奏曲,整天都练习它。我觉得非常有趣,也很安心。

我之所以去旅行是因为我不喜欢在巴黎练习。巴黎就像北京一样,压力非常大。我在北京练习的效果都比巴黎好,因为巴黎是我的家,我有太多的事情要去做,当我在北京的时候,我就在酒店里,我不需要去想家里的事情,可以专注于音乐。那9个月我一个人去了很多地方,加拿大、法国、美国,还有马提尼克岛,我都去那些安静的城市。

一个音乐家永远都不希望自己停止练习,我的祖父是一个小提琴家,他一直都说如果我停止练习的话我会死的。在他生命的最后阶段,因为已经80多岁高龄,他其实拉得非常不好了,但他还是坚持拉琴直到去世前5天。当我在那9个月里停止了我的音乐会,一开始我有一个月都在生病,我一直有肾结石,那段时间变得非常痛苦,因为我的身体和精神已经习惯于始终处于压力之下,永远想着下一个音乐会。现在节奏慢下来了,会有一种特别的眩晕感,身体似乎就有些困惑了,仿佛在说:发生了什么?但是《哥德堡变奏曲》可以让时间停止下来,并打开新的联系。现在我恢复了。我想这就是我的生活,我在其中去寻找平衡。

三联生活周刊:你现在怎么理解这部作品?你曾经说过它“仿佛在描绘一系列人的肖像”,它的主题周而复始不断循环,但又是新的开始,能否详细说说?

塔霍:当你听到这部作品的时候,你会仿佛失去了对时间的意识。第一首咏叹调,与最后一首咏叹调之间的一个小时,有30首变奏曲。大概在10分钟或者15分钟之后,你会不知道你处在什么时间、什么地方,也许音乐会在20分钟之前开始了?也许更早,也许没那么久。你忘记了时间。舞台上我好像在和每个人交流,身处他们中间,但又是一对一地交流。当我们到了最后一支曲子,最后一个音符,接下来的那种静默非常美妙。昨天音乐会我演奏的感觉就很好,因为弹完最后一个音后有一个很长的安静的片刻。有时候听众会很快鼓掌,但我喜欢完成之后有一个很深的沉默,在这其中也包含着音乐。我甚至希望将来音乐会上演奏《哥德堡变奏曲》之后,没有人鼓掌喝彩,首尾两支咏叹调相同又不同,似乎我可以继续演奏下去。它就像是生命的一个循环,可以一遍又一遍地演奏它。

三联生活周刊:其他钢琴家演奏的《哥德堡变奏曲》,你比较喜欢谁的?华人钢琴家朱晓玫也非常痴迷于这部作品,你们俩又是好朋友,你怎么评价她的演奏?

塔霍:我喜欢古尔德的演奏,在古尔德之后演奏《哥德堡变奏曲》是一个大挑战。古尔德演奏《哥德堡变奏曲》的方式非常个性化、独特,没有人可以模仿。他的演奏方式并不是巴洛克式的,不是完全忠于巴赫的。要忘记古尔德版本的最好方法是听羽管键琴演奏的版本。版本之间有本质的差别,比如节奏的差别,即使是古尔德自己不同的版本也有差别。

我也喜欢朱晓玫的演奏,她好像是古尔德版本的另一面,截然不同。我以前不想弹这部作品,多少也因为有朱晓玫的录音珠玉在前。我跟晓玫说我不能演奏这部作品,但她说不,她劝我去演奏它。我和她弹得不一样,因为我的人生与她不同,我们的身体、手指的感觉也是不一样的。当我听她演奏出来的声音,会觉得非常温暖,简单、谦逊虔诚,像一个妈妈在对孩子唱歌一样。

三联生活周刊:羽管键琴演奏出来的《哥德堡变奏曲》是一种什么样的感觉?你怎么看钢琴和羽管键琴演奏的区别?

塔霍:那是非常不一样的乐器,巴赫那个时代没有现代钢琴,巴赫在音乐史上是唯一一个作品在所有乐器上都能被演奏的作曲家,例如我们用手风琴演奏巴赫,效果非常好。因此,他并没有考虑作品对于乐器的局限。以前,不同城市间流行的乐器不同,巴赫在不断试验,他将大量其他艺术家的作品转写成羽管键琴,也把自己的羽管键琴作品转换成其他乐器演奏,比如他把维瓦尔第的小提琴协奏曲改编成羽管键琴和交响乐协奏曲。从这一点我们就可得知今天我们用现代钢琴演奏的合理性。现代钢琴可以模仿许多其他乐器,可以重新演绎弦乐作品,也可以演奏管乐作品,模仿羽管键琴作品。使用钢琴时,有时候在你手指下的仿佛是整个交响乐团。我深信巴赫不会反对用钢琴来演奏《哥德堡变奏曲》。羽管键琴常用装饰音,可以令音符带有性格,利用装饰音可以制造各种效果:流利的、犹豫的、令人吃惊的、有力的……用钢琴演奏并不一定用装饰音,钢琴的弦会有长时间的回声。装饰音可以让耳朵被其吸引,在脑中停留更长时间,但是不能让它掩盖音乐,如果不需要,就不能画蛇添足。在巴赫的乐曲里很多地方是不必加装饰音的,这就需要掌握平衡和分寸。羽管键琴声音亮、精准,钢琴声音哑、圆润,因此钢琴家演奏时更加轻柔,这就是另一个需要平衡的地方。

三联生活周刊:不同版本的《哥德堡变奏曲》有时候花的时间差很多,你的版本花了60多分钟,你是怎么掌控和安排时间的?

塔霍:演奏的速度与乐器、音乐厅和声效果有关,演奏当天早上到音乐厅排练,我才看到要使用的钢琴,是这个乐器告诉我要用怎样的速度演奏。

三联生活周刊:你不在演出中用自己的钢琴,那你总是需要适应不同的钢琴,这会给你带来很大的挑战吗?

塔霍:这是挑战,但我挺喜欢这样。有时候用于练习的钢琴并不是很好,我需要很努力地去寻找方法弹出美丽的音色。但是这样一来,我常常在台上会觉得很好,因为音乐会的钢琴都是很好的。以前我在家里练习的钢琴非常好,但反而有时候我在舞台上感觉就不好了。

三联生活周刊:据说你喜欢去朋友家练琴,而且把自己的钢琴卖掉了?

塔霍:对,就像我喜欢在巴黎以外的地方练习一样,在巴黎练习的时候,我也需要离我的家远一点。

三联生活周刊:在电影《爱》中你扮演的钢琴家去看自己的老师,你曾经提过,在现实生活里你也会定期去看自己的老师。在你的音乐生涯里,有哪些人对你是非常重要的?

塔霍:我的老师去年去世了,92岁。最后一次去拜访她的时候。她已经不认识我了。我很喜欢去拜访她,虽然不是经常——大概一年两次——但是对我来说,能够见到她非常重要。她是我的第一个老师,同时也是我最好的老师。我从她那里学到关于音乐的一切:音乐带来的快乐、对音乐的渴望,对舞台的渴望。我的父母虽然不是音乐家,但是他们喜欢舞台、喜欢表演,当我10岁的时候,我曾经在舞台上跳舞,爸爸是导演,妈妈是编舞,我记得我非常享受舞台上的感觉:灯光、声响,和很多人在舞台上表演的感觉,让我觉得舞台是我的生命。

三联生活周刊:2013年发行的《屋顶上的牛》是张比较特别的专辑,你在里面重现了20世纪20年代的流行音乐。为什么会录这样一张专辑?

塔霍:“屋顶上的牛”是“一战”和“二战”期间巴黎的一个酒馆,许多音乐家喜欢在这里。当时巴黎是艺术的中心,许多美国人来到这里,欧洲的音乐家们发现了美国的爵士乐,并且把它们和其他的音乐融合在一起,我想用我的CD重现那些音乐。不过CD里也有很多古典音乐,比如我弹了拉威尔的乐曲。我们觉得流行音乐和古典音乐是很不一样的,但是其实有时候它们并不是那样截然不同,许多作曲家、音乐家都会从流行音乐中汲取灵感。流行音乐在舒伯特、肖邦甚至巴赫等人的音乐中也很重要,就像《哥德堡变奏曲》的最后一首变奏曲,他放进了当时的流行歌谣。

三联生活周刊:你在谈论电影《爱》中的音乐时曾经说过“静谧比声音更重要”,这也可以看作你对音乐的一种理解吗?演奏时的停顿、留白,同样也是一种表达,是乐曲中非常重要的部分。

塔霍:当然。在音乐会的时候,第一个音符响起之前的静寂非常重要,你要在演奏之前明白所有的事情,你可以听见观众的沉默。在音乐会中间,你需要去选择沉默的好时机。比如《哥德堡变奏曲》,你要去寻找乐章之间合适的停顿,有时候你需要连续去弹奏下一首变奏曲,有时候你需要停下来,深吸一口气,在音乐会最后——我们已经聊过那个最后的静默了。所以音乐会不仅仅是音乐,它还像在讲述一个故事。在演奏的间隙,我的手会忍不住要继续下去,我会跟自己说,你要静下来,不要接着弹。

(实习记者王紫祎、王天艺对本文亦有贡献)