MR扩散加权成像(DWI)与CT增强扫描在肝硬化分级诊断价值分析

广东省云浮市人民医院放射科* 冯渭昌 庄伟雄 黄文飞 龙小武 童志明

MR扩散加权成像(DWI)与CT增强扫描在肝硬化分级诊断价值分析

广东省云浮市人民医院放射科* 冯渭昌 庄伟雄 黄文飞 龙小武 童志明

目的:探究MR扩散加权成像(DWI)与CT增强扫描在肝硬化分级中的诊断价值。方法:回顾性分析2014年7月至2016年2月于我院诊治的肝硬化患者78例,本组患者均使用DWI与CT增强进行扫描,均根据Child进行分级。观察DWI诊断不同的肝硬化Child分级ADC值比较;单、双动脉期CT增强扫描的病灶检出率比较。结果:当b=200和500s/mm2时,不同的肝硬化Child分级ADC值比较差异具有统计学意义(P<0.05),当b=800s/mm2时ADC值比较差异无统计学意义(P>0.05);双动脉期CT增强病灶检出率比单动脉期病灶检出率高(P<0.05)。结论:DWI用于肝硬化分级诊断价值较高,而CT增强扫描方式病灶检出率较高,但对机体辐射作用较大,两种检查方式各具优点。为此,在进行检查时,应依实际临床情况,选用适当检查方式。

MR扩散加权成像;CT增强扫描;肝硬化分级;诊断价值

肝硬化属于临床较常见的肝脏出现弥漫性与损害的疾病,能够引发多种严重并发症发生。该病具恶性率较高及肿瘤多发等特点,发病急且快[1]。据相关研究显示[2],肝硬化演变为肝癌的几率达9.3%-28.5%,临床上用于诊断肝硬化主要采用穿刺活检,并通过检查指标对肝脏的实质损伤性质与程度进一步了解。本研究针对已选定的78例肝硬化患者行DWI与CT增强扫描在肝硬化分级的诊断价值进行回顾性分析,现报告如下。

一、资料与方法

(一)一般资料

回顾性分析2014年7月至2016年2月于我院医治的78例肝硬化患者临床资料,本组患者均使用DWI与CT增强进行扫描。其中男性47例,女性31例;年龄35~78岁,平均(52±10)岁;依Child-Pugh进行分级,分为A、B、C三级,A级21例、B级35例、C级22例;自身的免疫肝硬化31例,乙肝后肝硬化有17例,酒精性的肝硬化有18例,血吸虫性的肝硬化有12例;单、双动脉期病灶各39个。

(二)方法

DWI检查方式:本组使用1.5TMR的扫描仪(Siemens Avanto)检查,其扫描序列主要包括T1WI、T2WI及DWI。将DWI参数设置为b值=200,500,800 s/mm2;将层厚设置为5.0 mm;矩阵为128×128;反转角90;激励次数2次;TR、TE=9000 ms/56.3-74.4 ms;FOV为38.0×22.0 cm。本组患者在采集过程中均需保持呼吸平静,采集时间为2 min。

CT增强扫描:其设备主要采用GE discovery CT750 HD型的CT扫描仪检查,其相关参数设置为:管电流与电压分别为200 mA、120 kV,重建图像与扫描层厚为5 mm、2 mm。先取患者仰卧位并对全肝平扫,平扫完毕后进行增强扫描,选取1.5 ml/kg碘海醇的对比剂,行肘静脉的穿刺再注入高压注射液,其流速控制在3 ml/s。在对比剂进行注射后20~30 s、80 s、120~160 s分别对门静脉期、单双动脉期及平衡期进行CT增强扫描。

(三)观察指标与评定标准

采用Child-Pugh对肝硬化进行分析,观察DWI在不同的肝硬化Child分级A、B、C级的ADC值[3];观察CT增强扫描时单、双动脉期病灶的检出率。

(四)统计学处理

数据均以SPSS19.0统计软件进行统计学分析,正态计量资料采用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用方差分析,计数资料组间率比较采用检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

二、结 果

(一)DWI检查不同的肝硬化Child分级ADC值比较

当b=200和500s/mm2时,不同的肝硬化Child分级ADC值比较差异具有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 DWI不同的肝硬化Child分级ADC值比较(±s)

表1 DWI不同的肝硬化Child分级ADC值比较(±s)

注:与A级比较,aP<0.05;与B级比较,bp<0.05

组别 例数 b=200(s/mm2) b=500(s/mm2) b=800(s/mm2)A级 21 1.93±0.06 1.86±0.10 1.81±0.06 B级 35 1.69±0.09a 1.59±0.13a 1.57±0.05 C级 22 1.63±0.07ab 1.62±0.06ab 1.45±0.04

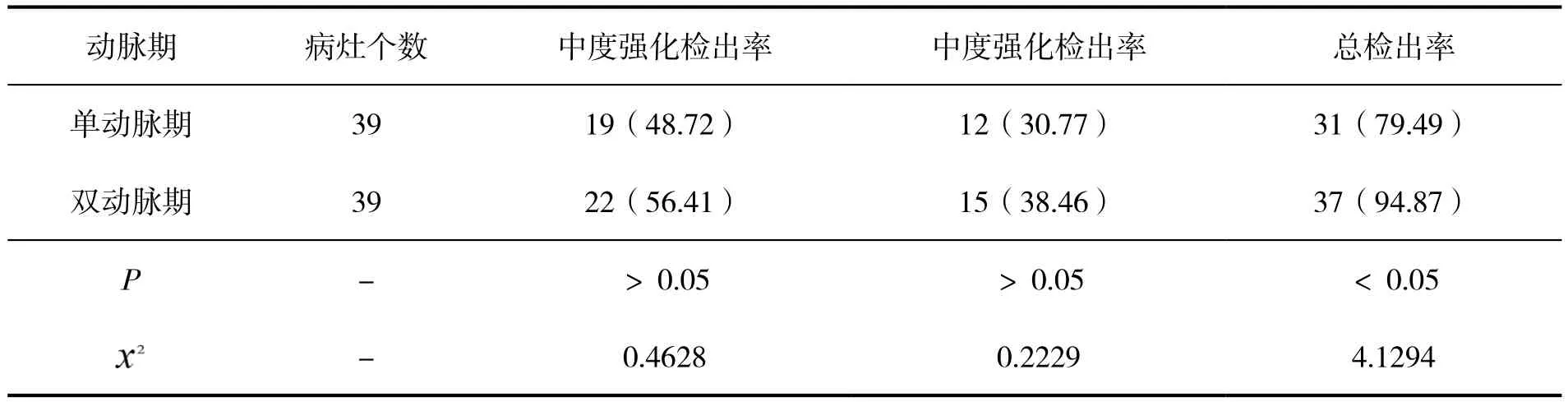

(二)单、双动脉期CT增强扫描病灶检出率比较

双动脉期CT增强扫描病灶检出率比单动脉期病灶检出率高(P<0.05),见表2。

表2 单、双动脉期CT增强扫描病灶检出率比较 [例数(%)]

三、讨 论

肝硬化属于临床较常见的肝脏出现弥漫性与损害的疾病,能够引发多种严重并发症发生,发病急且快。临床上用于确诊肝硬化主要采用穿刺活检,并通过检查指标对肝脏的实质损伤性质与程度进一步了解,但该方法创伤性较大,故在临床应用中受到限制[4]。选择科学合理的检查方式对肝硬化检测显得尤为重要,本研究针对已选定的78例肝硬化患者行DWI与CT增强扫描在肝硬化分级的诊断价值进行回顾性分析,旨在为日后临床提供循证依据。

本研究显示:当b=200和500s/mm2时,DWI不同的肝硬化Child分级ADC值具统可比性,提示b值越小对图像质量影响越小。分析原因可能为:DWI的运动敏感性于水分子运动中敏感性较强,对微循环影响较大。从理论上讲b值越高,其可加强DWI图像的扩散效应,利于正常组织与病变组织间对比度增加,提高DWI敏感度。但相关临床研究显示[5],b值提高可使图像的信噪比降低,通过延长梯度脉冲持续及脉冲间隔时间来完成b值增加,促进回波时间增加,使得图像的质量遭受干扰。为此,如何选择适当合理b值,确保DWI的图像质量已成为医学临床上广泛关注的问题。近年来,大多学者认为b值=400-600s/mm2相对较合适,提高检查图片的质量。

同时本研究显示:双动脉期CT增强检查病灶检出率高于单动脉期病灶检出率,提示CT增强扫描检查在肝硬化分级检查中检出率较高。分析原因可能为:CT成像扫描可有效将组织形态与功能相结合,充分反映患者器官血流动力学的变化。CT增强扫描优势主要在于能够满足检测肝动脉与门静脉血流同时灌注情况,且创性较小,使患者临床耐受能力提高,利于临床对肝脏病变程度进行判断[6]。CT成像扫描的作用原理在于注入对比剂同时对择取层面行同层的动态扫描,依据对比剂的浓度变化于不同器官中,得出血流的情况,CT增强扫描具直观性强、准确性好、清晰度高等特点,从而提高检出率。受时间、环境及样本等因素制约,本研究未对两种检查方法的满意度分析,有待加大样本进一步研究予以验证。

综上所述,DWI用于肝硬化分级诊断价值较高,而CT增强扫描方式病灶检出率较高,定性效果较好,但对机体辐射作用较大,两种检查方式各具优点。为此,在进行肝硬化检查时,应依实际临床情况,选用适当检查方式,以提高诊断价值。

1 史丽静,郭勇,解伟斌,等. CT、MR多种成像技术在肝癌随访中的综合应用.解放军医学杂志, 2013, 38(6): 506-511.

2 曾春.DWI联合CT增强扫描在评估TACE治疗肝癌患者的临床价值.中国CT和MRI杂志, 2016, 14(4): 80-83.

3 唐艳华, 叶慧义.扩散加权成像在肝细胞癌中的应用.中国医学影像学杂志, 2016, (3): 234-237.

4 赵爽,李彩英,高凤霄,等.3.0T磁共振波谱及扩散加权成像联合应用对肝硬化的诊断价值.临床放射学杂志, 2013, 32(3): 344-347.

5 郑辉,张国华,黄勇,等. MR扩散加权成像在肝细胞癌诊断中的应用价值. 医学影像学杂志, 2014, 24(3): 464-437.

6 丁晓凌, 任秀梅. 探讨64排CT三期扫描在肝硬化背景下小肝癌诊断中的价值. 吉林医学, 2014, 35(17): 3786-3787.

(2016-05-06收稿)

* 邮政编码:527300

10.3969/j.issn.1672-0458.2016.02.007