广州市绿地生态网络的构建与评价*

蒋思敏,张青年,陶华超

(1. 广州城市信息研究所有限公司,广东 广州 510665;2. 中山大学地理科学与规划学院,广东 广州 510275)

广州市绿地生态网络的构建与评价*

蒋思敏1,2,张青年1,陶华超1

(1. 广州城市信息研究所有限公司,广东 广州 510665;2. 中山大学地理科学与规划学院,广东 广州 510275)

构建连接生态斑块的绿地生态网络,有利于以有限的生态用地来保障区域生态安全。选取境内生物多样性丰富的生境斑块,采用最小累积阻力模型模拟潜在生态廊道,构建了广州市绿地生态网络体系,并对生态网络的连接度和土地利用结构进行了评价。结果表明:构建的生态网络的网络闭合度、网络点线率和网络连接度高,成本比低;该网络中以白云区、天河区、黄埔区三区交界处的森林公园群为关键生态节点,是北、中、南3部分景观物质交换的重要枢纽;北部森林遍布,生态斑块面积大,廊道阻力普遍较小,而中南部受建设用地阻碍,斑块小而且分散,廊道阻力相应较大;整体上廊道的适宜宽度在100 m以内。

最小累积阻力模型;阻力面;重力模型;生态网络

随着经济的快速增长和城市化进程不断提速,建设用地大量扩张,自然植被和水域等生境趋于破碎化[1-2]。生态景观的破碎化导致物种迁移困难,造成生物多样性降低和部分生态功能丧失[3-5]。在自然栖息地破碎化和生态用地不断被蚕食的背景下,通过生态廊道建设,将分散的生态斑块连接起来,能有效地促进动物迁移、种子扩散和基因流动等生态过程在斑块间的运动,从而以有限的生态用地保障区域生态安全[6-7]。目前,许多国家把生态网络构建上升为各种自然保护规划并得到实施[8-9],起到了保护和恢复生态系统的作用[10]。

辨识斑块间的生态廊道通常采用基于最小累积阻力模型(Minimum Cumulative Resistance model, MCR)的方法,国内外已有许多学者利用最小累积阻力模型与生态过程所对应的距离阀值来辨识连接,进一步构建生态网络[7,11-15]。该方法在国外常用于保护野生动物自然栖息地的恢复,在国内被较多地应用于城市环境[16-18]。其中,对于建立阻力面,常用的方法是基于土地适宜性评价结合专家经验为土地利用/覆盖类型打分:①根据植被覆盖度或植物群落多样性评价土地适宜性[14];②选择代理物种,通过调研文献获取其生活习性,评估土地阻力值以及判断斑块连接的阀值[7]。另外,陈等利用景观发展强度指数(土地利用开发强度)构建阻力面,减少专家评分的主观性;这种方式对数据的要求较高,并且对于大范围的建成区阻力评估是否必要采用此种参数也待考量;且他们特别强调了生态连通性的重要性,认为重要连接性廊道对生态恢复有显著影响[7]。综上可知,阻力面的计算主观较大,依据某一代理物种计算连通性指标的方式由于指标过于单一很少用于城市生态研究。

同时,该模型也常与图论原理相结合,将景观镶嵌体中的斑块和廊道分别抽象为图模型中的节点和连接要素,能够直观地反映斑块间的复杂联系,并能结合地理与行为信息,较好的度量景观的连通性[15]。

近年来,广州的城市用地快速膨胀,使得城市生态格局趋于碎裂化和孤岛化,城市内关键的动植物生境地区面临极大威胁。本文基于生态学原理和图论模型研究广州市绿地生态网络的构建和评价,在考虑不同生境斑块与景观阻力(landscape impedance)的基础上,采用最小累积阻力模型生成潜在廊道,并基于重力模型对生态斑块间相互作用力和廊道利用率进行定量分析,构建了广州市绿地生态网络体系,并利用α指数、β指数、γ指数和成本比分析了网络的连接度和连通效率,最后基于廊道宽度分析了生态网络的土地利用结构,认为本文构建的广州市绿地生态网络结构合理,可以为广州市绿地生态网络规划和建设提供借鉴和参考。

1 研究区概况

本文以广州市为研究区,地理范围是东经112°57′ - 114°03′,北纬22°26′ -23°56′。广州市地处珠江三角洲的北缘,濒临南海,总面积约为7 434km2。地势东北高、西南低,北部是森林集中的丘陵山区,中部多丘陵盆地,南部为沿海冲积平原。境内河流水系发达,珠江和其他支流贯穿整个广州,水域占全市土地面积的10%。

广州境内交通道路网非常发达,贯通广东省内97%以上的县、市、镇并接邻近省市的公路网络。广州市人口多数集中在旧城区,中心4区(越秀、荔湾、天河、海珠)常住人口密度达到18 113人/km2。

2 研究方法

2.1 数据来源

基础数据分为3类:地表覆盖数据、数字高程数据、矢量道路数据。其中地表覆盖数据来自2010年的全球30m地表覆盖数据集(GlobeLand30 - 2010),所截取的广州市有耕地、林地、草地、灌丛带、水体及建设用地6类土地利用信息;数字高程数据为30m分辨率的ASTERGDEM,下载于地理空间数据云。生态廊道的宽度通常在30m以上甚至达到数百米,因此30m的分辨率足以用于正确识别所有重要廊道和重要源节点。道路数据来自广州市基础地理信息数据库,共分为3种:国道、省道和县道,公路通车里程约为3 800km。

2.2 生态网络构建方法

2.2.1 选择源斑块 很多文献强调了源斑块重要性[12, 19],基于生态理论,“源”是促进景观过程发展的景观组分,可以由被保护物种或现存生境构成[20-21]。根据广州市的自然生态特点和针对建成区固守生态线的目标,本文将建成区内部与周边自然保护区、森林公园、湿地公园、绿地公园等动植物种族群落完整的区域确定为重要生境斑块。然后根据重要生境斑块的分布和物种多样性丰富程度,选取15个大型生境斑块作为区域生物多样性的源斑块,分为北、中、南3个片区。北片包含源斑块1-9,区内森林覆盖率高;中片包含源斑块10-13,区内遍布建设用地;南片包含源斑块14-15,处于冲积平原之上(图1)。源斑块面积共781.83km2,约占研究区总面积的11%。这些斑块是区域生物物种的聚集地,是物种生存繁衍的重要栖息地,具有极为重要的生态意义。

2.2.2 构建景观阻力面 各种生物在景观中的迁移和流动需要克服下垫面和土地覆盖等因素决定的景观阻力才能实现,景观阻力在空间上的分布是不均一的。地形和土地利用是影响景观阻力的两个主要因素,地形坡度、地面高程和土地利用类型的差异导致景观阻力在空间分布上的巨大变化。城市化地区道路网密集,对景观单元起到切割和分隔的作用,因此,本文在地形和土地利用因素之外还引入了道路网数据,具体分析时将道路作为一种特殊土地利用类型予以处理。

各种景观要素对物种运动所造成的阻力是有差别的,大多数的阻力值设定是相对主观的。以往的研究表明[22-24],大部分研究常把生态服务功能最高的物种生境区的阻力值设为1,而物种最难或无法穿过的景观区域设为100,其他景观类型的赋值介于两者之间。本文参考前人研究的阻力赋值模拟计算广州市阻力面,发现与实际情况有较大差距,尤其是在荒野地区反而出现阻力偏大现象。因此,结合广州市实际物种与地理地貌特征分析得出,在海洋性亚热带季风性气候与低海拔条件下,绝大多数物种对坡度与高程因素并不敏感;而且由于耕地的人工影响过大,导致区域内生态系统一年中多次更替,对大范围生态稳定性的贡献并没想象中好。通过多次模拟阻力面,最终确定各类阻力因子的权重值分别为:土地利用0.65、高程0.06、坡度0.29时取得最符合实际的拟合结果。其中,为了将不同类型障碍因素的影响力标准化,均采用1~100的初始赋值,再结合权重值标定不同因素的最终影响力,具体因素阻力赋值如下(表1)。

计算综合景观阻力值时,采用计算公式:

(1)

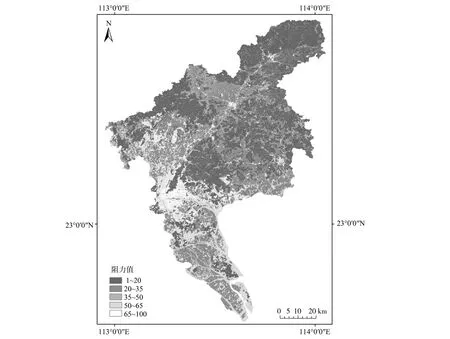

式(1)中,Ri指景观单元i的阻力值;Cij指景观单元i对应的阻力因子j的阻力值;Wij指景观单元i对应的阻力因子j的权重值;n指源的总数。通过上式对各景观类型图层进行加权叠加运算来修正耗费成本图,进而生成景观阻力图(图2)。

2.2.3 识别重要生态廊道 生态网络由斑块节点和将其相连的廊道构成。建立生态廊道是景观生态规划的重要方法,廊道的构建可以增强景观组分之间的联系和防护功能[25]。最小累积阻力模型是耗费距离模型的一个衍生应用,其基于图论的原理,可用来识别与选取生态功能节点之间的最小耗费方向和路径[15, 26],该模型如下:

(2)

式(2)中,MCR指最小累积阻力值;Dij指源j到景观单元i的空间距离;Ri指景观单元i的阻力值。通过该模型得到研究区城市生态功能网络的潜在廊道结构,共120条廊道。剔除其中经过建成区等不可靠以及冗余廊道,得到一个备选绿地生态网络(图3)。

表1 不同景观类型与不同地形因子级别的阻力值

图2 广州市下垫面阻力图Fig.2 Resistance surface of Guangzhou

生态廊道是两个生态斑块之间的连接通道,其有效性和重要性可用生态斑块之间的相互作用力强度进行度量[27]。在最短路径生态网络的基础上,基于重力模型计算各个斑块两两之间的相互作用力(表2),定量评价每条廊道建设的重要程度,判定廊道的相对重要性[28]。重力模型计算公式如下:

(3)

式(3)中,Gab指源a与源b之间的相互作用力;Na(Nb)指源a(b)的权重值,本文直接以源面积的标准化值作为其权重值;Dab指源a与源b间潜在廊道阻力的标准化值。

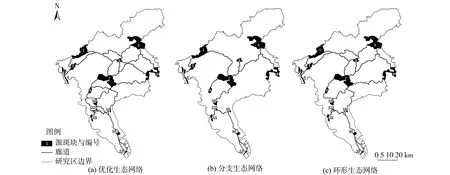

在图3所示的备选网络的基础上,本文选取吸引力大于0.3的路径作为生态廊道,构建出一个优化的生态网络(图4a)。该网络中仍然包含有较多的廊道。作为对比,在该网络中去掉吸引力相对较小的廊道,保留吸引力大的主干廊道,分别构建分支生态网络(图4b)和环形生态网络(图4c)。

3 生态网络分析

3.1 连接度评价

生态廊道与所有生态节点的连接程度称作网络连接度,是表示网络连接性和复杂性的一个量度指标。在一系列评价指标体系中,常用的指标有:α指数、β指数、γ指数和成本比。

α指数又称网络闭合度,是指网络中出现回路的程度。其变化范围介于0~1之间,当α=0时表示网络中不存在回路,当α=1时表示网络中的回路数目已达到最大限度。回路能提高网络内部景观流动的连通性,提升景观功能。

图3 广州市潜在生态廊道(备选生态网络)Fig.3 Potential ecological corridors in Guangzhou (alternative ecological network)

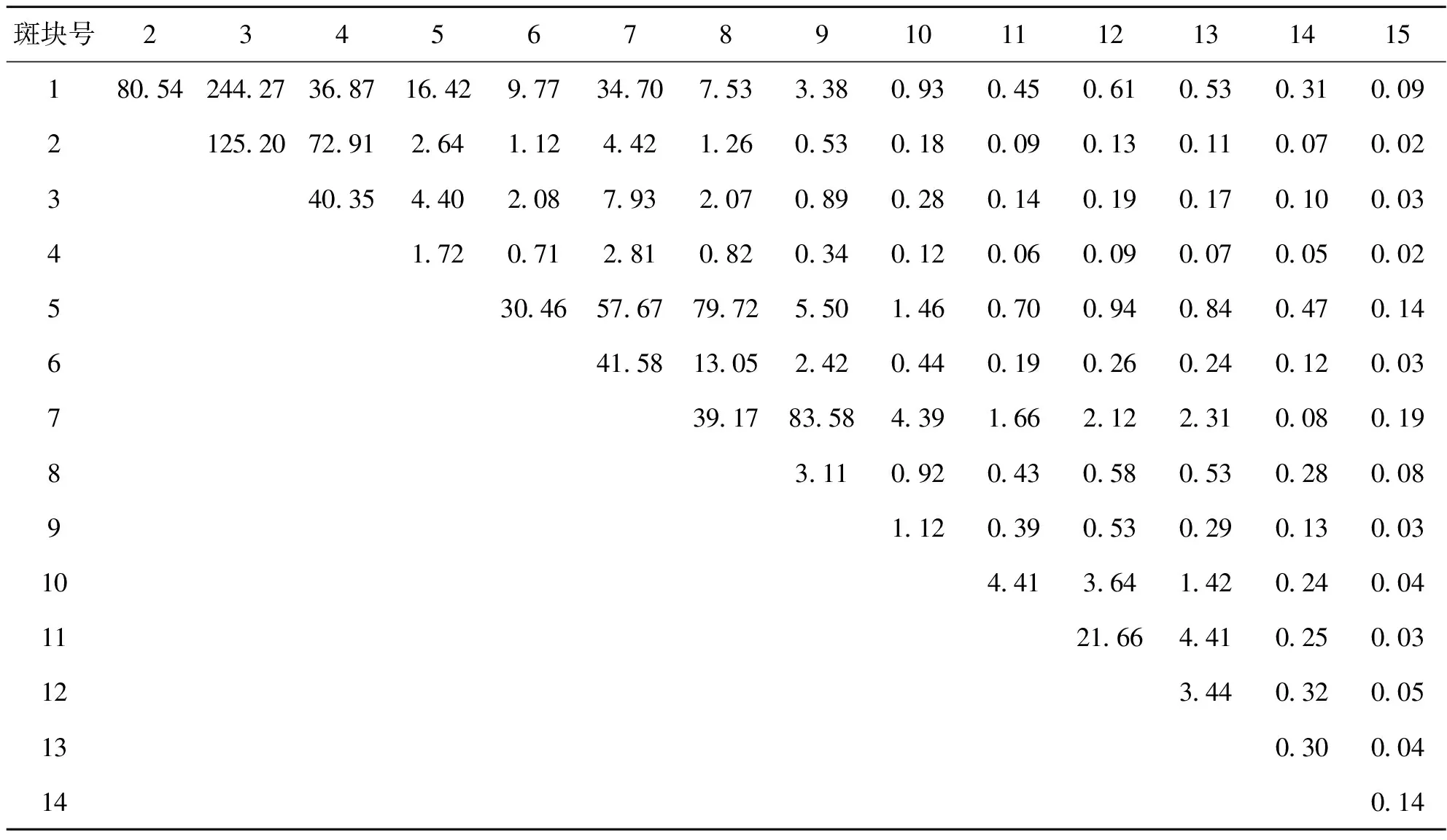

表2 基于重力模型计算的斑块间的相互作用矩阵

Table 2 Node interaction (G) based on the gravity model

斑块号23456789101112131415180 54244 2736 8716 429 7734 707 533 380 930 450 610 530 310 092125 2072 912 641 124 421 260 530 180 090 130 110 070 02340 354 402 087 932 070 890 280 140 190 170 100 0341 720 712 810 820 340 120 060 090 070 050 02530 4657 6779 725 501 460 700 940 840 470 14641 5813 052 420 440 190 260 240 120 03739 1783 584 391 662 122 310 080 1983 110 920 430 580 530 280 0891 120 390 530 290 130 03104 413 641 420 240 041121 664 410 250 03123 440 320 05130 300 04140 14

图4 广州市生态网络构建方案Fig.4 Construction plan of ecological network in Guangzhou

β指数又称网络点线率,是指网络中每个节点的平均连线数,体现了网络结构的复杂程度。其变化范围在0~3之间,当β=0时表示无网络结构存在;当β=1时表示网络呈“树”状,网络结构极不完善;当β=2时网络呈方格状,结构比较完善;当β=3时网络呈方格十字对角线状,网络结构完善。

γ指数又称网络连接度,是指网络中所有节点被连接的程度。其变化范围介于0~1之间,当γ=0时表示没有节点相连,当γ=1时表示每个节点都彼此相连。

成本比是指网络平均消费成本,用来反映网络的有效性。

(4)

(5)

(6)

成本比(CostRatio)=1-(L/d)

(7)

式(4)- (7)中,L为廊道数,V为节点数,d为网络中所有廊道的阻力和。

表4 研究区生态网络连接度指标数据

从表4的指标分析可知,由105条廊道构成的备选网络中,各项指标均处于理想状态,复杂度最高,连通度也最大,最有利于斑块与斑块之间的物种迁移。但备选生态网络的廊道数量大,需要安排大量生态用地,建设成本高。其他生态网络的各项指标均低于备选生态网络,各项指标的排序均为:分支生态网络<环形生态网络<优化生态网络<理想值。

从分支生态网络来看,γ指数为0.36,每个源都纳入网络中,确保了一定的连通性。但α指数为0,网络中没有回路,景观流动性差。β指数为0.93,接近于1,从图4b中也能看出廊道整体构成了“Y”字形的树状网络,其关键的斑块为分岔点源斑块7,该斑块地跨白云、天河和黄埔三区,聚集了天鹿湖森林公园、龙洞森林公园、火炉山森林公园、帽峰山森林公园和铜锣湾生态旅游景区,在所有源斑块中面积最大。

从环形生态网络上看,廊道数、α指数、β指数、γ指数相比分支网络要高,源节点的连接度优于分支网络,网络生态效能高。由于广州市北部森林覆盖率高,廊道两端节点的吸引力大,选取的廊道多,形成多个环形回路;中部建设用地遍布导致廊道阻力大,选取的廊道少,其内部并未形成回路;南部则只有一条线状分支(图4c)。从网络总体结构来看,斑块7仍然是整个网络的中心节点,中南部各个源斑块与北部源斑块之间的景观物质交换需要经过斑块7中转枢纽来完成。由于该网络的廊道平均长度大,其成本比为最高(0.73),需要进一步优化。

优化生态网络的结构和形态接近于环形生态网络。从图4a可看出,广州市北部源斑块面积较大,各源节点在空间上均匀分布,廊道分布大致呈星形结构,较少有廊道交叉;中部源斑块面积小,零散分布在建设用地的包围之中,廊道走向基本与河流和绿道一致,廊道在斑块11附近有一些交叉;南部由于建设用地和河流阻碍作用,导致其内部斑块无法与中北部斑块连接成回路,使得连通性在一定程度上受阻。从指数角度看,α指数、β指数、γ指数分别为0.76、2.20、0.85,最接近于理想值。其廊道连接数为33条,比环形生态网络要丰富,但成本比却很接近(0.72),这说明在对社会经济支撑需求适中的条件下保持了较高的连通度和复杂性,为最优网络。

3.2 廊道土地利用结构分析

最小累积阻力模型生成的网络只是无宽度的概念网络,而实际建设的生态廊道应该要有一定宽度,才能发挥其生态服务价值,保护生物多样性。一般地,随着宽度的增加,环境的异质性增强,进而造成物种多样性的增加,但宽度对物种数量的影响效应是不一致的[29]。根据前人的研究成果,以优化的生态网络(图4a)为基础,通过缓冲区空间分析,分别得到以30、60、100、200和600m为廊道宽度的各缓冲带内耕地、林地、草地、水体、建设用地、道路的土地利用构成(表5)。

表5 不同廊道宽度内土地利用率

图5 不同廊道宽度内土地利用构成折线图(不含林地)Fig.5 A line chart of land use structure of different corridor widths (excluding forest land)

根据生态廊道缓冲分析(图5),区域内生态网络主要构成要素为林地,其次为耕地。随着廊道变宽,林地面积不断减少,其他地类面积相应增加,但林地面积基本保持占总面积的50%以上(表5)。由于生态廊道大多为人类活动影响较弱的地区,在一定宽度内建设用地和道路所占比例很小。通过对生态廊道不同缓冲距离的分析可以看出,在较窄廊道宽度(如30m)下,生态用地(林地和草地)占主要部分,所占比例接近90%。但在缓冲区达到200m及以上时,建设用地和耕地面积迅速增加(图5),明显降低了生态廊道的整体质量,说明广州市内适于修建100m以内的廊道。

4 结 论

本文结合广州绿地斑块的分布及景观表面的地形和土地覆盖阻力,构建了广州市生态网络体系。优化后的生态网络含15个生态节点和33条生态廊道,网络的闭合度、连接度和点线率高,成本比低,整体上廊道的适宜宽度保持在100m以内。其北部片区的节点面积大,廊道联系紧密;中、南部片区森林面积小,南部片区尚未形成环形回路。值得注意的是北部片区增城区内南部生境破碎趋势明显,在当前恢复成本低的情况下亟需保护关键源斑块;南部片区番禺区境内生境小而孤立,亟需连通到较好的生境斑块加以恢复。因此,需要在抢救建成区内生境的同时严格保护建成区边缘功能性尚好的生境;并且由于数据的延迟,实际破碎度会更大,生态网络的完善工作刻不容缓。

研究中还存在一些局限。其一是缺少现状生境的详细资料,仅能利用遥感数据确定其空间范围。其二是水域的阻力赋值偏大并且没有体现出各个水体的差异,主要是利用生态完好区域平衡了这种偏差,但不同区域的水体的阻力值实际上是存在差别的。这些都需要依据更翔实的资料进行分析。

[1] 刘耀彬, 李仁东, 宋学锋. 城市化与城市生态环境关系研究综述与评价[J]. 中国人口资源与环境, 2005, 15(3): 55-60.

[2] 张蕾, 苏里, 汪景宽, 等. 基于景观生态学的鞍山市生态网络构建[J]. 生态学杂志, 2014, 33(5): 1337-1343.

[3]COOKEA.Landscapestructureindicesforassessingurbanecologicalnetworks[J].LandscapeandUrbanPlanning, 2002, 58(2): 269-280.

[4] 武正军, 李义明. 生境破碎化对动物种群存活的影响[J]. 生态学报, 2003, 23(11):2424-2435.

[5] 杨芳, 贺达汉. 生境破碎化对生物多样性的影响[J]. 生态科学, 2008, 25(6): 564-567.

[6] 吴隽宇. 广州市绿色廊道系统生态安全研究框架[J]. 南方建筑, 2011 (1): 18-21.

[7] 陈春娣,MEURKDC,IGNATIEVAEM, 等. 城市生态网络功能性连接辨识方法研究[J]. 生态学报, 2015, 35(19): 6414-6424.

[8] 傅强, 宋军, 毛锋, 等. 青岛市湿地生态网络评价与构建[J]. 生态学报, 2012, 32(12): 3670-3680.

[9]BIONDIE,CASAVECCHIAS,PesaresiS,etal.Natura2000andthePan-EuropeanEcologicalNetwork:anewmethodologyfordataintegration[J].BiodiversityandConservation, 2012, 21(7): 1741-1754.

[10]BAUDRYJ,BURELF,THENAILC,etal.AholisticlandscapeecologicalstudyoftheinteractionsbetweenfarmingactivitiesandecologicalpatternsinBrittany,France[J].LandscapeandUrbanPlanning, 2000, 50(1): 119-128.

[11] 王军, 傅伯杰, 陈利顶. 景观生态规划的原理和方法[J]. 资源科学, 1999, 21(2): 71-76.

[12] 许文雯, 孙翔, 朱晓东, 等. 基于生态网络分析的南京主城区重要生态斑块识别[J]. 生态学报, 2012, 32(4): 1264-1272.

[13]WALKERR,CRAIGHEADL.AnalyzingwildlifemovementcorridorsinMontanausingGIS[C]∥Proceedingsofthe1997ESRIUserConference.Redlands,USA, 1997.

[14]LARUEMA,NIELSENCK.ModellingpotentialdispersalcorridorsforcougarsinmidwesternNorthAmericausingleast-costpathmethods[J].EcologicalModelling, 2008, 212(3): 372-381.

[15]ADRIAENSENF,CHARDONJP,deBLUSTG,etal.Theapplicationof‘least-cost’modellingasafunctionallandscapemodel[J].LandscapeandUrbanPlanning, 2003, 64(4): 233-247.

[16] 王海鹰, 秦奋, 张新长. 广州市城市生态用地空间冲突与生态安全隐患情景分析[J]. 自然资源学报, 2015, 30(8): 1304-1318.

[17] 俞孔坚, 王思思, 李迪华, 等. 北京市生态安全格局及城市增长预景[J]. 生态学报, 2009, 29(3): 1189-1204.

[18]KONGFH,YINHW,NAKAGOSHIN,etal.Urbangreenspacenetworkdevelopmentforbiodiversityconservation:Identificationbasedongraphtheoryandgravitymodeling[J].LandscapeandUrbanPlanning, 2010, 95(1): 16-27.

[19]TENGMJ,WUCG,ZHOUZX,etal.Multipurposegreenwayplanningforchangingcities:aframeworkintegratingprioritiesandaleast-costpathmodel[J].LandscapeandUrbanPlanning, 2011, 103(1): 1-14.

[20] 吴健生, 张理卿, 彭建, 等. 深圳市景观生态安全格局源地综合识别[J]. 生态学报, 2013, 33(13): 4125-4133.

[21] 陈利顶, 傅伯杰, 赵文武. “源”“汇”景观理论及其生态学意义[J]. 生态学报, 2006, 26(5): 1444-1449.

[22] 吴昌广, 周志翔, 王鹏程, 等. 基于最小费用模型的景观连接度评价[J]. 应用生态学报, 2009, 20(8): 2042-2048.

[23] 刘杰, 叶晶, 杨婉, 等. 基于GIS的滇池流域景观格局优化[J]. 自然资源学报, 2012, 27(5): 801-808.

[24] 胡海. 基于最小累计阻力模型的土地整理规划方法研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2013.

[25] 周圆, 张青年. 道路网络对物种迁移及景观连通性的影响[J]. 生态学杂志, 2014, 33(2): 440-446.

[26] 傅伯杰, 邱扬, 陈利顶. 景观生态学的原理及应用[C]//全球变化的区域响应与自然地理学创新学术研讨会, 2000.

[27]deGROOTR,HEINL.Theconceptandvaluationoflandscapegoodsandservices[C]∥MultifunctionalLandUse-MeetingFutureDemandsforLandscapeGoodsandServices.Heidelberg:Springer, 2007.

[28] 尹海伟, 孔繁花, 祈毅, 等. 湖南省城市群生态网络构建与优化[J]. 生态学报, 2011, 31(10): 2863-2874.

[29] 孔繁花, 尹海伟. 济南城市绿地生态网络构建[J]. 生态学报, 2008, 28(4): 1711-1719.

[30] 王鹏. 城市绿地生态网络规划研究[D]. 上海: 同济大学, 2007.

Construction and evaluation of green space ecological network in Guangzhou

JIANGSimin1,2,ZHANGQingnian1,TAOHuachao1

(1. Digital Cities Institute, Guangzhou 510665, China;2. School of Geography and Planning, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

Constructing green space ecological network to link the dispersed important ecological patches is an effective way to use limited ecological land for protection of regional ecological security. The biodiversity-rich habitat patches with the minimum cumulative resistance model was chosen to simulate the potential ecological corridors, establish recommended ecological network, and evaluate their connectivity and land use structure. The results show that the ecological network established in this project is very similar to the structure of the ring network, and can meet the actual circs. The forest park group located in the border region of Baiyun, Tianhe and Huangpu, as the key network node, is an important hub for exchanging landscape material among the north, central, and south of the study area. The northern part of dense forest in Guangzhou has a larger area of ecological patches and smaller resistance of ecological corridor. Due to intense development and construction, the central and southern Guangzhou have smaller areas of ecological patches that are scattered and larger ecological corridor resistance, with the appropriate width of the corridor less than 100 m.

Minimum Cumulative Resistance model; resistance surface; the gravity model; ecological network

10.13471/j.cnki.acta.snus.2016.04.025

2015-08-29

国家自然科学基金资助项目(40971210,41431178)

蒋思敏(1992年生),女;研究方向:城市GIS与空间信息服务;通讯作者:张青年;E-mail:zqnzsu@163.com

P901;X826

A

0529-6579(2016)04-0162-09