西部穆斯林的幸福观及影响因素:一个比较群体视角

雷鸣+边燕杰

内容提要 本文研究宗教信仰和生活形态何以提高我国穆斯林的主观幸福。与其他群体比较,穆斯林的聚居生活方式巩固了他们的宗教信仰,提供了心理慰藉,有利于获得社会支持,从而使他们的平均幸福感高于其他群体。同时,穆斯林群体的宗教活动参与程度和教义笃信程度都更高,以家庭亲族网络为中心的非正式社会支持系统较强,教育程度对穆斯林幸福感的提升作用较大,但是收入水平的变化无关重要。这些构成了穆斯林群体主观幸福比其他群体较高的社会结构要素。

关键词 穆斯林 主观幸福 宗教信仰 生活形态

〔中图分类号〕C913 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2016)03-0107-09

一、研究意义和背景

宗教信仰是否影响人们的主观幸福?国际学术界提供了两大理论解释。第一,宗教信仰给人某种精神安慰,提供了寄托人生和慰藉心灵的功能,所以即使遭遇了生活挫折或事业失败,教徒也持续地拥有一定程度的主观幸福。①第二,宗教活动使教徒拥有稳定的教友网络,提供了持续的社会支持,是教徒主观幸福的促进机制。②这些理论解释均来自于西方社会基督教徒的观察和分析。本文的研究兴趣是:这些解释在多大程度上适合于中国西部的穆斯林?在西部穆斯林的群体特征和现实生活形态中,又有哪些要素影响着他们的幸福观?

研究上述问题具有重要的实践意义和理论意义。经验研究告诉我们,西部穆斯林群体的主观幸福显著地高于其他族群,包括信仰宗教的群体和无宗教信仰的群体,无论汉族还是其他少数民族。③那么,探讨西部穆斯林群体的幸福观及其影响因素,可以帮助我们了解其中的机理,对于评价和调整宗教政策和民族政策,加强宗教群体和少数民族的有效社会治理,具有重要的实践意义。另外,我国是一个多宗教、多民族的国家,穆斯林群体有其独特的文化,相对独立于其他国家伊斯兰教的发展历史。同时,我国穆斯林群体既有聚居、民族自治的生活状态,又有散居、与其他宗教群体和民族群体杂居的生活状态。所以,研究这一群体的幸福观,能够帮助我们探索具有中国特色的理论解释。

为了实现上述目标,我们必须首先认识到,幸福是一个复杂的心理现象和社会现象,宗教仅是其中的一个影响因素。我们知道,人们对幸福的哲学思考可以上溯到古代,而20世纪50年代以后,关于幸福的研究进入了实证研究阶段,Diener E. et al.,“Subjective Well-Being: Three Decades of Progress,”Psychological Bulletin, vol.125, no.2, 1999, pp.276~302.其中最引人瞩目的议题之一就是主观幸福(Subjective Well-being)的测度及其影响因素的研究。生物学从遗传与变异的角度研究主观幸福;Lykken D. and Tellegen A.,“Happiness is a Stochastic Phenomenon,”Psychological Science, vol.7, no.3, 1996, pp.186~189.心理学偏好考察人格特质对主观幸福的影响;Schimmack U. et al.,“Personality and Life Satisfaction: a Face-level Analysis,”Personality and Social Psychology Bulletin, vol.30, no.8, 2004, pp.1062~1075.人口学侧重分析年龄、性别、婚姻状况等因素与主观幸福的关系;Diener E. and Suh E.,“Age and Subjective Wellbeing:An International Analysis,”Annual Review of Gerontology and Geriatrics, vol.17, no.1, 1997, pp.304~324.经济学重点关注了个人收入如何影响主观幸福;Frey B.S. and Stutzer A.,“What can Economists Learn from Happiness Research?”Journal of Economic Literature, vol.40, no.2, 2002, pp.402~435.社会学则偏重研究群体归属、社会融合等因素对主观幸福的作用。Diener E.,“Subjective Well-Being:The Science of Happiness and a Proposal for a National Index,”American Psychologist, vol.55, no.1, 2000, pp.34~43.美国学者伊斯特林关于经济发展水平与人民主观幸福的跨国研究引人注目,所提出的“伊斯特林悖论”引起了学术界的广泛讨论。这一悖论的较早版本可以概括为:虽然一国之内人们的幸福感富人高于穷人,但跨国比较发现,穷国的平均幸福与富国十分接近。Easterlin R.A.,“Does Economic Groeth Improve the Human Lot?Some Empirical Evidence,”in P.A.David and W.R.Melvin,eds., Nations and Households in Economic Growth, New York: Academic Press, 1974, pp.89~125.经过修订的较晚版本提出:从长期看,经济增长能够提高幸福感的空间是有限的,一个国家的主观幸福受经济发展影响上升到一定程度时,经济的进一步发展可能导致主观幸福的停滞或下降。Easterlin R.A. et al.,“The Happiness-Income Paradox Revisited,”Proceedings of the National Academy of Sciences, vol.107, no.52, 2010, pp.22463~22468.伊斯特林的研究提示我们:第一,不同群体之间、同一群体的不同历史时期之间,收入对于主观幸福的影响作用是不同的。这说明,测度主观幸福的影响要素并不存在普遍适用的绝对标准,而跨群体的比较研究有助于对主观幸福客观和深入的理解。第二,对主观幸福进行比较研究时,除了考虑不同群体经济发展水平的差异之外,必须考虑群体之间非经济状况及其异同。endprint

本文试图通过比较穆斯林和其他群体,来分析相同因素对不同文化背景下的群体幸福观的影响差异。所研究的穆斯林是中国境内的伊斯兰教信徒,大多聚集在西北地区,有自己独特的文化和生活方式,主观幸福显著高于其他信仰者群体和无信仰者群体。Bian Y. et al.,“Subjective Wellbeing of Chinese People:A Multifaceted View,”Social Indicators Research, vol.121, no.1, 2015, pp.75~92.本文深化这一前期研究发现,为跨文化比较视野下的主观幸福研究提供新的认识。

二、中国穆斯林的地理分布和群体特征

中国少数民族的地理分布呈现“大杂居、小聚居”的特点,即从全国范围看与汉族杂居在一起,但在每个地理单元则多是同族聚居,穆斯林也不例外。根据2000年人口普查资料,穆斯林人数最多是新疆,超过1000万,最少的是海南,不到9000人。西北的新疆、宁夏、甘肃、青海是穆斯林的主要聚居地,合计超过全国穆斯林总人口的60%以上。其中,穆斯林占新疆总人口的一半以上,占宁夏总人口的30%以上,占青海总人口近20%,占甘肃总人口的5%以上,全国其他省份的穆斯林人数均低于人口的5%。

“中国穆斯林”是指生活在中国境内信仰伊斯兰教的群体,主要包括回、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、撒拉、塔吉克、乌兹别克、保安、塔塔尔等十个少数民族群体。这十个民族全民信仰伊斯兰教,中国穆斯林通常就是指这十个民族的全体成员。根据2000年中国人口普查统计,这十个民族人口共计20,320,580,占中国总人口的1.64%。其中人数最多的是回族达到980多万,其次是维吾尔族超过800万。孟航:《中国穆斯林人口分布格局浅析》,《西北民族研究》2004年第4期。

上述十个民族伊斯兰信仰的历史形成,总的来说有“先民族、后信仰”和“先信仰、后民族”两种类型。前者以维吾尔族为代表,哈萨克、乌兹别克、柯尔克孜、塔吉克、塔塔尔族均属于这一类型。以维族为例,公元10世纪末伊斯兰教传入新疆,当地维吾尔居民在统治者的率先垂范下全体接受了伊斯兰信仰,文化生活形态发生巨大变迁,原有维吾尔人文化被取代。杜力坤·热外都拉、阿力甫·热外都拉:《伊斯兰文化与维吾尔民族》,《中国穆斯林》2002年第6期。后者以回族为代表,是在伊斯兰信仰的基础上逐渐形成了民族,东乡、保安、撒拉族均属于这一类型。刘富祯:《伊斯兰教在西北的传播》,《黑龙江民族丛刊》1999年第1期。以回族为例,唐宋时期有阿拉伯和波斯穆斯林到中国经商,元代有西域穆斯林随蒙古军队来到中国,二者的后裔在中国定居、繁衍,到元末成为世居中国的本地居民,在伊斯兰教的旗帜下逐渐形成了具有共同信仰、习俗、民族认同的回族。南文渊:《伊斯兰教与西北穆斯林社会生活》,青海人民出版社,1994年。

可以看出,无论是民族接受了宗教信仰,还是宗教信仰造就了民族,伊斯兰教与伊斯兰文化是上述十个民族的主导文化,在民族的认同与维系上发挥着关键作用,也是所有穆斯林的共同纽带。对于穆斯林,信仰是生活的核心,它包括信真主、信天使、信《古兰经》、信使者、信末日审判和死后复活、信前定等六项基本信仰。根据教义,穆斯林必须完成念诵、礼拜、斋戒、交天课、朝觐等五项宗教功课,遵守本教规定的道德行为规范。这些宗教信仰、礼仪、规范如何影响穆斯林的主观幸福?下文重点讨论。

三、理论观点与研究假设

中国学者对穆斯林的幸福观做过很多阐释,金忠杰:《解读〈古兰经〉两世幸福学说的文化内涵》,《中国穆斯林》2007年第5期; 马志俊:《伊斯兰教法对回族道德观和习惯法的影响》,《宁夏大学学报》(人文社会科学版)2001年第1期;马志丽:《伊斯兰文化中的和谐思想及其现代价值》,《中国穆斯林》2008年第6期。概括起来就是“敬主爱人”“两世吉庆”。“敬主爱人”中的“主”即真主,“人”则可以包括家人和一切他人。“两世吉庆”,就是今世和来世的幸福。虽然其他宗教一般都鼓励信徒追求来世的幸福,伊斯兰教则是一种入世的宗教,既重来世,也重今世,鼓励穆斯林追求两世幸福,但两世幸福并非等量齐观。根据教义,今世的幸福是短暂的,来世的幸福才是永恒的,今世的行为是为来世的幸福做准备。另一方面,敬主爱人是两世吉庆的基础,只有做到敬主爱人,才能获得两世吉庆。而敬主和爱人是相辅相成的,敬主是爱人的动力,爱人是敬主的体现。

基于上述穆斯林宗教信仰和群体特征,我们关于西部穆斯林幸福观的研究将展开两个比较,一是与其他宗教信仰群体的比较,二是与无宗教信仰群体的比较,通过两种比较提出研究假设。

1.穆斯林与其他宗教信仰群体的比较

中国穆斯林集中聚居的生活形态,有别于其他宗教信仰群体。例如,中国佛教信徒数量众多、分布广泛,除了僧侣聚居于寺庙,其他都是分散居住的。基督徒、道教徒也是如此。聚居如何影响人们的主观世界和幸福感呢?

社会学家对聚集效应的关注由来已久。马克思就曾提出,工人在工厂中的大量集中可以提高其阶级动员能力。Marx K.,“The Communist Manifesto,”in David McLellan,eds., Karl Marx,Selected Writings, New York:Oxford University Press, 1985, pp.221~247.人口学的研究发现,移民群体的“族群聚集”带来经济上回报。Xie Y. and Gough,M.,“Ethinic Enclaves and the Earnings of Immigrants,”Demography, vol.48, no.4, 2011, pp.1293~1315.亦有研究指出,在其他条件相同的情况下,人们居住得越紧凑,他们之间的被动接触和主动交往就会越频繁。Case D.,“Dormitory Architecture Influences,”Environment and Behavior, vol.13, no.1, 1981, pp.23~41.上述理论说明,空间上的聚集对人们行为和心理有一种强化作用。可以认为,对穆斯林来说,聚集居住的生态,对他们的穆斯林身份具有强化认同的作用,也可以增强社区整体的社会资本,促进个人的社会融合。endprint

回族穆斯林是个典型。他们往往在聚居地建立清真寺,并以此为中心从事商业活动。围寺而居所建立的伊斯兰文化社区,穆斯林称之为“哲玛提”(Jamaat),在中国西北地区被称为“坊”。杨建新、杨文炯:《Jamaat:都市中的独特社区》,《中央民族大学学报》(人文社会科学版)2001年第2期。生活在其他地区的回族穆斯林往往也以哲玛提的形式聚居在一起,马强:《流动的精神社区:人类学视野下的广州穆斯林哲玛提研究》,中国社会科学出版社,2006年。包括非回族的穆斯林。南文渊:《伊斯兰教与西北穆斯林社会生活》,青海人民出版社,1994年。德国早期社会学家齐美尔认为,围绕某种文化符号建筑所形成的特定社会关系,具有社会枢纽和整合意义,Spykman N., The Social Theory of George Simmel, New York: Atherton Press, 1964.而清真寺作为醒目的社区符号,无疑体现了这样的意义。哲玛提内有自己的语言、服饰、饮食、民居、婚葬习俗,这种寺-坊结合的聚居方式将穆斯林的宗教信仰和世俗生活一体化,精神世界和日常世界一体化,使其具有更高的宗教参与程度。

目前西部地区的穆斯林,尤其是受现代生活方式冲击更大的城市穆斯林的居住生态是怎样的呢?张凌云等人发现,新疆乌鲁木齐市穆斯林存在明显的聚居现象,且维吾尔、回、哈萨克等不同族群具有相对独立的聚居地点。张凌云等:《基于空间自相关的乌鲁木齐市民族居住格局研究》,《干旱区资源与环境》2014年第3期。王建基的研究也发现,乌鲁木齐的维、汉、回三个民族居住仍处于相对隔离状态。王建基:《乌鲁木齐市民族居住格局与民族关系》,《西北民族研究》2000年第1期。李松等人则发现新疆的维吾尔、哈萨克等族群的居住分布格局自1980年代初以来一直比较稳定。李松、张凌云、刘洋、綦群高:《新疆主要民族空间分布格局演变——基于1982-2010年人口普查数据》,《人口研究》2015年第4期。马晓东对青海省西宁市的研究为穆斯林的聚居现象提供了另一个佐证。马晓东:《居住格局对民族关系的影响及研究对策——以西宁市城东区为例》,《西北第二民族学院学报》(哲学社会科学版)2007年第1期。马宗保、金英花对银川市的研究、汤夺先对兰州市的研究结论基本一致、略有不同,生活在这两个城市中的老城区和郊区的穆斯林(绝大部分为回民)仍然保留了聚居的传统,但新城区的穆斯林出现了与非穆斯林混居、杂居的现象。马宗保、金英花:《银川市区回汉民族居住格局变迁及其对民族间社会交往的影响》,《回族研究》1997年第2期;汤夺先:《论城市少数民族的居住格局与民族关系——以兰州城市回族为例》,《新疆大学学报》(社会科学版)2004年第3期。总的来说,西部穆斯林群体的聚居现象可以得到确认。

根据已有研究,宗教信仰对个体主观幸福的影响主要可以归结于两大因素,即心理支持和社会支持,Christopher E.,“Religious Involvement and Subjective Well-Being,”Journal of Health and Social Behavior, vol.32, March, 1991, pp.80~99.而穆斯林的聚居生活方式都会加强这两种支持的力量。由此提出:

假设1a:宗教活动对提高主观幸福的作用,穆斯林高于其他宗教信仰群体。

假设1b:宗教认知对提高主观幸福的作用,穆斯林高于其他宗教信仰群体。

2.穆斯林与无宗教信仰群体的比较

我国的人口主体是无宗教信仰群体。所以,从文化差异的角度来比较穆斯林与无宗教信仰者,十分重要。社会学把幸福视为社会建构的结果,而社会学包含网络结构观和地位结构观两种不同的视角,分别对应“社会融合论”和“地位分化论”。社会融合论着眼于个人对社会的融合程度,融合程度越深的个体主观幸福越高。地位分化论着眼于个人占有地位资源的多寡,占有资源越多的个体主观幸福越高。边燕杰、肖阳:《中英居民主观幸福感比较研究》,《社会学研究》2014年第2期。我们的比较分析从这两种理论出发。

(1)社会融合论

研究表明,个人的社会融合程度越高,获得的社会支持就越多,个人主观幸福就越高。但是,这种效应在穆斯林和非穆斯林群体之间是一致的吗?这需要我们深入探讨。

无论是历史上儒家文化传统的影响,还是1949年以后国家实行的单位制等体制,都强化了从所属群体获得社会支持的这一机制。然而,随着1978年的改革开放,经济实现了高速增长,人们的生活方式也随之改变。Hofetede发现,经济增长促进个体主义价值的增长,削弱了个人的社会融合。Hofsted G., Cultures Consequences: International Differences in Work-related Values, Berverly Hills,CA: Sage, 1980.在我国,城市单位的收缩、农村生产队的消失也对个人的社会融合产生间接的不利影响。阎云翔认为改革开放以来个体主义不断增强,社会整体变得越来越个体化。阎云翔:《中国社会的个体化》,上海译文出版社,2012年。换言之,人们对自己所属的初级群体或社区的社会融合程度是下降的,人们越来越不依赖于仅仅从个人所属的群体获得社会支持,而是更多地从政府公共服务部门或非政府组织得到社会支持。

虽然上述趋势符合工业化和城市化的一般特征,但是我们有理由认为,穆斯林群体在很大程度上保持了他们长期以来形成的社会支持系统和社会融合机制。首先,西部穆斯林聚居的地区多属于经济发展相对落后的地区,所受影响甚微。其次,西部穆斯林群体的居住生态带来的聚集效应,有效维护了民族文化与宗教信仰的有机联系,共同的宗教信仰维持了社会支持系统,聚居的生活方式促进了社区的融合。再次,西部穆斯林通常只在民族内部传教,一般不主动向别的群体传教,对内严格遵守教规,从而形成了一个自成一体的文化系统,使得他们的群体团结、人民心齐。南文渊:《伊斯兰教与西北穆斯林社会生活》,青海人民出版社,1994年。endprint

上述社会支持和社会融合的力量至少体现在四个方面。一是以家庭和亲属为核心的社会网络。由于群居社区效应,穆斯林从家庭亲属社会网络获得的社会支持高于非宗教群体。边燕杰、郝明松:《二重社会网络及其分布的双重比较》,《社会学研究》2013年第2期。二是公共参与水平,同样由于群居社区效应,穆斯林的社区公共参与水平高于非宗教群体。三是对于以家庭和亲属为对象的“特殊主义信任”,穆斯林必将高于非宗教群体;这种信任越高,群体内部的社会融合程度就越高。四是以陌生人为对象的“普遍主义信任”,李伟民、梁玉成:《特殊信任与普遍信任:中国人信任的结构与特征》,《社会学研究》2002年第3期。穆斯林必将低于非宗教群体,因为群体内部的社会整合高将会产生群体外部的排他效应。这四个方面都与主观幸福相关,见如下研究假设:

假设2a:个人的社会网络中亲属比例越高,越有利用于获得非正式的社会支持,从而提高主观幸福;这种社会网络的影响效应,穆斯林高于无宗教信仰者。

假设2b:个人对于社区的公共参与越高,其主观幸福越高;这种公共参与的影响效应,穆斯林高于无宗教信仰者。

假设2c:个人对于家庭亲属的特殊主义信任较高,其主观幸福就较高;这种特殊主义信任的影响效应,穆斯林高于无宗教信仰者。

假设2d:个人对于陌生人的普遍主义信任较高,其主观幸福就较高;这种普遍主义信任的影响效应,穆斯林低于无宗教信仰者。

(2)地位分化论

研究发现,个人的社会地位越高,占有的地位资源就越多,个人主观幸福就越高。这就是主观幸福的地位决定论。虽然社会地位可以表现为很多方面,受限于分析数据,本文聚焦于收入和教育两个方面。

根据伊斯特林悖论,随着经济水平的提高,国家财富的增加对国民幸福感的提升作用越来越小;与此同时,对于贫困国家和地区的国民来说,收入对主观幸福的作用大于发达国家和地区。在西部,穆斯林聚居的地区经济发展相对落后,按照伊斯特林悖论的逻辑,收入对主观幸福的影响应该显著。同理,教育作为一种地位资源,它对主观幸福的影响也适用于西部穆斯林。

地位资源提高主观幸福符合享乐主义的理论逻辑。享乐主义以获取幸福为直接目的,通过各种手段追求世俗生活的享受。Joshanloo M.,“A Comparison of Western and Islamic Concepetion of Happiness,”Journal of Happiness Study, vol.14, no.6, 2013, pp.1854~1874.中国无宗教信仰者的幸福观接近于享乐主义的理论逻辑,由此,收入和教育均可视为获得享乐的手段。“两世吉庆”的幸福观鼓励穆斯林追求合理的世俗幸福,穆斯林在宗教信仰的许可下可以“心安理得”地追求财富带来的幸福,所以,收入对于幸福感的提升作用,在穆斯林与无宗教信仰两类群体之间应该没有明显的差异。另一方面,教育不仅代表地位资源,也代表知识的获得。伊斯兰教拥有鼓励学习、追求知识的文化观,《古兰经》中明确鼓励信徒去追求更多的知识。马志丽:《伊斯兰文化中的和谐思想及其现代价值》,《中国穆斯林》2008年第6期。因此,教育对主观幸福的作用在穆斯林中相对应该更重要。因此,我们提出:

假设3a:收入水平对主观幸福的影响,穆斯林同于无宗教信仰者。

假设3b:教育水平对主观幸福的影响,穆斯林高于无宗教信仰者。

四、研究设计与统计描述

1.数据来源

分析数据来源于2010年11月-2011年4月西部12个省级行政区进行的“中国西部社会变迁调查”(China Survey of Social Change, 简称CSSC),每个省级单位发放问卷900份左右(其中新疆、西藏两地均为600份),调查对象为年龄在18周岁以上的成年人。本次调查根据各省非农人口比重将样本框中的县/区级单位划分为“城市层”单位和“农村层”单位,然后分别在每一层中根据人口数进行多阶段的PPS抽样,依次抽取出10个县(区),每个县(区)内抽取3个乡镇(街道办事处),再从每个乡镇(街道办事处)抽取2个村委会(社区居委会),进而得到了每省60个村/居委会级单位,最后,在每一个中选的村委会(社区居委会)中通过简单随机抽样的办法选择20个家庭户地址开展入户调查。最终回收的有效问卷总数为10946份。

2.变量选择与测量

(1)主观幸福。主观幸福是本文分析的因变量,CSSC调查采用自陈量表法测量:“上一个星期,你有没有感到幸福?”选项为“经常感到幸福”(赋值为4,44%)、“有时感到幸福”(3,36%)、“很少感到幸福(2,12%)”、“没有感到幸福”(1,8%),将最终得到的定序变量作为本文的因变量。

(2)宗教信仰。宗教信仰是本研究的核心概念,通过三个变量测量。一是宗教信仰类别,分为无宗教信仰者、穆斯林、佛教徒、道教徒、基督徒、民间信仰者等六类。二是宗教活动参与程度,根据调查数据“每天”“每周”“每月”“每半年”“每年一次”“从未参加过”,换算为年平均参加频率:365、52、12、2、1、0次。三是宗教信仰认知程度,就是所信宗教对信徒本人的重要性,从“很不重要”到“很重要”分为五等,赋值区间为1~5。

(3)社会融合。数据包括社会网亲属比例、公共参与程度、特殊信任水平、普遍信任水平四个变量。社会网亲属比例是用被访者春节拜年网中的亲属比例来测量,是个百分比测量。公共参与程度根据被访者和他人谈论公共事务的程度进行测量,特殊信任水平测量的是对亲朋的信任程度,普遍信任水平是对大多数人的信任程度,这三个变量均为五点测量,赋值区间为1~5。

(4)地位分化。包括收入水平与教育水平两个变量。中国是家本位的社会,经济核算与社会评价常以家庭为单位,因此我们选择了家庭年收入作为测量被访者经济地位的指标,以万元作为分析单位。同时,我们根据调查数据计算出被访者的受教育年限作为对其教育水平的测量。endprint

(5)控制变量。包括性别、年龄、年龄平方项、婚姻状况(已婚、未婚)等人口特征作为控制变量。

上述自变量的均值/百分比见表2。

3.穆斯林与其他群体的特征比较

表1第1列数据显示,穆斯林的主观幸福高于任何其他群体,F检验表明差异显著,支持前期研究发现。其他数据说明了原委:穆斯林平均每年参加宗教活动的次数成倍地高于其他宗教信仰群体,信仰的重要性大大高于其他群体,F检验均为统计显著,而穆斯林的群体聚居度也大大高于其他群体。

五、假设检验

下文各表中的统计模型的因变量均为主观幸福,是一个四点定序变量,所以采用ologit模型进行统计建模分析。所有模型都根据省(直辖市、自治区)的划分调整了标准误,并根据抽样情况对样本进行了加权。

1.主观幸福的一般影响因素

表2是居民主观幸福影响因素的一般模型。可以看出:穆斯林的主观幸福高于其他群体,统计显著,与表1结果一致。同时,个人社会网中非亲属比例越高,人们越感到幸福;公共参与程度越高,越感到幸福;特殊信任和普遍信任越高,越感到幸福;家庭收入和个人教育水平越高,越感到幸福。另外,女性比男性感到更幸福;随着年龄增长,主观幸福呈现出先下降后上升的U型结构;已婚者比未婚者感到更幸福。这些结果重复了以往的研究,但是很重要,因为表3表明,当人们的人口特征、社会地位、社会融合程度一致的情况下,中国穆斯林的主观幸福仍然比其他任何群体都高。

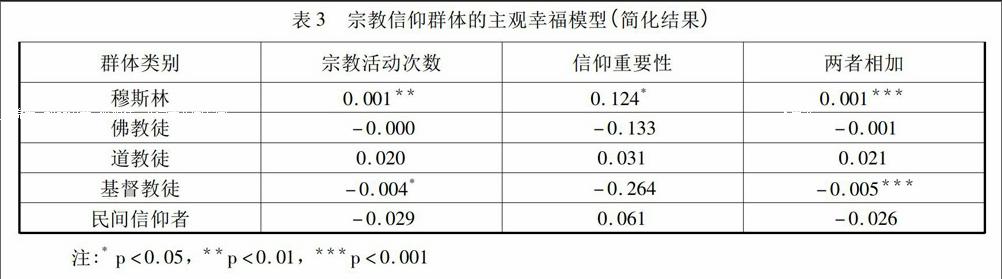

2.检验假设1a、1b

为了验证假设1a、1b,我们对穆斯林、佛教徒、道教徒、基督教徒、民间信仰者等五个不同的宗教信仰群体分别建模分析,核心自变量都是参加宗教活动次数、信仰重要性以及两者之和,模型中还包括上表的社会融合、地位分化、人口特征等作为控制变量,结果见表3。为了节省篇幅,表3仅报告了每个群体三个核心自变量的结果。

比较表3中五类群体的变量系数可以看出,对于穆斯林而言,参加宗教活动次数越多,对信仰越重视,主观幸福就越强,两者相加的结果也说明了这一点,且三个变量都统计显著,支持假设1a、1b。这三个变量与佛教徒、道教徒、民间信仰者的主观幸福都没有关系,与基督教徒的主观幸福是负向的。

3.检验假设2、假设3

在表2模型的基础上,我们把社会网亲属比例、特殊信任、普遍信任、公共参与、家庭年收入、受教育年限等变量分别与宗教信仰群体建立交互项放入模型,用来检验假设2系列和假设3系列。需要说明的是,该模型把表2模型中所有自变量都作为控制变量加入模型,同时,模型中每个交互项的群体划分是把无宗教信仰者视为参照组,分别用各宗教信仰群体与之比较,限于篇幅,本文只给出了穆斯林与无宗教信仰者的比较结果。具体结果见表4。

表4显示,社会网亲属比例、公共参与等变量对于穆斯林在提高主观幸福上的作用明显高于无宗教信仰者,且均在统计上较为显著,假设2a、2b都得到了支持,尤其是社会网亲属比例的主效应系数为负值,但它在相应的交互项系数为正值,充分支持了我们的理论观点,即穆斯林的幸福感更依赖于非正式社会支持。特殊信任水平对于穆斯林在提高主观幸福的作用上与无宗教信仰者无明显差异,假设2c并未被支持。但普遍信任水平对于穆斯林在提高主观幸福的作用上明显低于无宗教信仰者,且均在统计上较为显著,假设2d得到了支持。家庭年收入提高主观幸福的作用在两类群体之间没有明显差异,与假设3a一致;教育水平对于穆斯林在提高主观幸福的作用上明显高于无宗教信仰者,假设3b得到了支持。综合来看,社会融合和地位分化对于主观幸福的影响,在穆斯林和无宗教信仰者之间存在的异同,与我们的理论大体吻合。

六、结论

西部数据分析表明,穆斯林的宗教信仰和聚居生活形态,使该群体的主观幸福明显高于其他群体。首先,宗教活动参与水平和宗教信仰认知水平,穆斯林均高于其他宗教信仰群体,从而提高了穆斯林的平均幸福感。由此得知,伊斯兰宗教信仰确实是穆斯林获取幸福感的重要来源,他们比其他宗教群体从信仰中获得了更多的主观幸福。但是,形成这一结果的背景是社会性的:穆斯林的聚居生态带给他们比较稳定、以亲族关系为核心的社区融入和社会支持。同时,民族内部传教、对内严守教规的传统,也促使一个自成一体的文化体得以持续。这些都导致亲族社会网络、社区参与、特殊信任对于提高穆斯林主观幸福的作用具有特别的重要性。所以,除了宗教信仰,非正式社会支持给穆斯林带来更多的幸福给养,这是本研究区别于其他研究的一个重要的结论。

本文还从地位分化的角度进一步探讨了穆斯林群体较高主观幸福的社会结构原因。分析证明,教育水平对主观幸福的提升作用,穆斯林也大大高于其他群体,而收入水平对于主观幸福的影响,穆斯林与其他群体没有差异。关于收入作用的无群体差异的发现,支持伊斯特林悖论的解释:我们的样本来自于西部地区,属于经济欠发达区域,所以收入对主观幸福的作用是提升的,而同处于这一地区的穆斯林和非穆斯林,都受同样经济发展水平的制约。教育作用的群体差异发现,说明宗教信仰和伊斯兰教义对于穆斯林的主观幸福发生很大作用:伊斯兰教鼓励学习、追求知识,因此教育对“两世吉庆”的幸福观的作用,在穆斯林中体现得更明显。所以,在解释穆斯林主观幸福的社会结构因素时,我们必须重视地位资源与宗教信仰的相互影响。这是本文的第二个研究结论。

上述两个研究结论具有重要的实践意义,因为它们预示着,提高我国穆斯林群体的幸福感,需要同时尊重他们的宗教信仰和群体生活方式,其中包括群体聚居的居住方式及其产生的社区整合效应。因此,对于任何宗教信仰群体而言,抑或对于任何少数民族而言,在帮助他们发展地区经济的同时,也要尊重他们的宗教信仰、民族文化、社区生活形态的群体选择,因为这些选择决定了以社区为基础的社会支持系统和社会资本的作用。这些群体层次、社区层次的结构要素,与宗教信仰的相互作用,形成了合力,提高了穆斯林群体的主观幸福。哲学家罗素说过,“参差多态乃幸福本源”。尊重群体差异,幸福才能长久。另外,囿于研究目标所限,本文对穆斯林群体内部因族群、地区、城乡、职业等因素产生的差异并未过多关注,这一问题留待后续的研究完善。

作者单位:西安交通大学实证社会科学研究所

责任编辑:秦开凤endprint