一家肿瘤医院的癌症阻击战

王晓

“今天早上我们几个医生还说起,现在的患者,要么把我们当神,要么把我们当鬼,就是没人把我们当人”全国肿瘤登记中心副主任代敏则如是感慨道

沿北京华威南路径直往东,一过潘家园东路路口,大大小小的机动车像是收到了统一指令,缓缓靠向右侧,停下,排起了几百米的长队。与其平行的潘家园路上,往返于中国医学科学院肿瘤医院(下称“医科院肿瘤医院”)和潘家园地铁站的载客车忙碌着。它的外形类似于公园里的代步车,每人三块钱,在熙熙攘攘的车流中显得脆弱且不堪一击。

这是5月16日清晨八点零七分的北京,大半个城市刚刚在新的一周苏醒。此时的医科院肿瘤医院像是个巨大的黑洞,用强大的引力吞噬着它周围的人群、车流,大家一股脑地扎进去。

在复旦大学医院管理研究所发布的“中国最佳专科医院排行榜上”,医科院肿瘤医院连续数年名列“肿瘤学”第一,它自然也成为全国癌症患者最重要的求医目的地。

“我们医院是按一天门诊量几百人次建的,现在平均每天3000以上,多的时候4000多。而且因为百分之七八十是外地病人,算上陪同的家属,一天可能有七八千甚至上万人在这儿。这是个什么概念?不堪重负,简直不堪重负!”门诊部主任王维虎拨开人群,快步往前走。在他的身后,黑压压的人群又重新聚拢到一起。

二环路边,龙潭湖畔,这个建于上世纪八十年代的庞然大物连同那些被它“吸入囊中”的病人一起喘息着。

不可言说的疾病

门诊楼攒动的人群中,25岁的哈尔滨姑娘小敏很不起眼。她瘦小,丸子头,黑T恤加牛仔裤,画着粗黑的眉毛和略显粗糙的眼线,并竭力用厚厚的粉底试图掩饰满脸的痘痘——这是抗癌药带来的产物。

5月16日一大早,小敏在母亲的陪同下坐51路公交车从宋家庄赶到医科院肿瘤医院,做完CT,接下来,就是提心吊胆地等待结果。

2012年小敏发现自己右乳上方有一个小肿块。县医院的医生检查后,说是发育过程中的正常现象。次年3月8日,她在同学的督促下,去哈尔滨市肿瘤医院拍了片子。“乳腺癌”,省城的医生很快下了结论。此时她才22岁。

癌症正在向年轻人群体蔓延。据《2012中国肿瘤登记年报》发病年龄曲线提示,中国癌症发病呈现年轻化趋势,乳腺癌、肺癌、结肠癌、甲状腺癌等癌症的发病年龄均低于此前的数据。

小敏患癌的消息很快传遍她所在的北方县城,这让她们全家感到抬不起头来。“就癌症这个词原初的意义而言——令人感到厌恶:对感官来说,它显得不祥、可恶、令人反感。”苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》中这样描述。它听上去和肆虐于19世纪的肺结核属于相似的“污秽”,两者都会耗干生命力。在这两种病症中,“濒死”要比“死亡”更能体现生命的本质。

很快,一家人搬离县城。为了给小敏治病,亦为了逃避那些同情或暧昧的目光,他们在哈尔滨市区租了房子,没有网络和电视,每月租金六七百,过起了与世隔绝的生活。父亲找点零工去打,母亲则一边陪她,一边在餐馆当服务员。

小敏的母亲至今不能接受女儿得癌症的事实,她一听到“癌”这个字,心里就哆嗦。三年里,她自动屏蔽着任何和癌症相关的信息,甚至对医院门口发的小广告都避而远之。这个老实巴交、务了大半辈子农的女人,只有一个想法,“只要有希望,砸锅卖铁都得治”。

疾病让人变得脆弱,也令人更加敏感,癌症尤其如此。在一个癌症病友群里,每个成员的昵称为“名字+癌种+地域”,但每个人都在昵称中回避着“癌”字,比如“肺癌”,就只写“肺”。“正能量”是群里经常出现的词,有群友因为发过几次一个小人上吊的图标,被大家骂了几十条。

北京姑娘林白还记得到医科院肿瘤医院为父亲看病的情形。五年前,她的父亲被查出软骨肉瘤,第一次看病,她就带着父亲来到这家医院,“不知道是不是最好的,反正牌子挺大”,但拿到就诊卡的那一刻,林白脆弱且敏感的心里“咯噔”一下。彼时,不同于其他医院的就诊卡,该医院的就诊卡是纸质的,“这什么意思啊,是觉得看不了多久就完蛋了?”

那段时间,林白每天早上四点多去肿瘤医院排队,七点一开门,就被人群拥着一窝蜂地往里挤。要是挤不到里面的那扇门那儿,基本上就没戏了。做过切片,确认是恶性后,林白托关系找到一位专家,很快做了手术。

住院那几天,林白的父亲发现医生做手术就像流水线一样,每天强度特别大,手术室排得满满当当。也许因为人多,医生态度不算太好。

手术后三个月,林父在湖南老家的医院进行复查,拍片大夫说感觉这个位置还是有(肿块),不知道是术后疤痕,还是又复发了。林白一听急了,拿着片子找医科院肿瘤医院的主刀医生再给看看,医生一听脸色变了,觉得林白在质疑他,推说那个部位被大血管包着,看不出来。

这次之后,林白不敢再把父亲的命交到他手中,于是转战其他医院。

“就是没人把我们当人”

“肿瘤病人如果处理不好的话,投诉率会很高。因为他们本身就很焦虑,是带着期盼,甚至抱着最后的希望过来的”,王维虎一边扭头说着,一边穿过人群,走进诊室。除门诊部主任的行政职务外,他还是放疗科的主任医师,每周二上午出诊。

“二号?三号呢?”王维虎连续叫了两个号,发现患者没来,他叹了口气,“这就存在很大问题,有时候提前约好的病人不按时过来,这个名额就浪费了。”

“国外也是提前预约,大家都会按照约定的时间到。中国的问题不是单一因素,还存在健康意识、守时意识、互信意识等等”,王维虎记得,他曾经给一位40多岁的患者约了上午的治疗,对方没来。下午来了,拿着单子让王维虎看结果。王维虎说要去开会,没给看。第二天两人再见面,王维虎拍了拍对方的肩膀,问他为什么不守时。陪他一起来看病的男子上来踹了王维虎两脚。

“这件事对我是极大的伤害”,王维虎说,大部分医生都或轻或重被打过。

“今天早上我们几个医生还说起,现在的患者,要么把我们当神,要么把我们当鬼,就是没人把我们当人。”全国肿瘤登记中心副主任代敏则如是感慨道。

但正如媒体人王烁在一篇文章中所写的,“医生既非天使,亦非魔鬼,跟患者一样,是凡人。”而人是有局限性的,很多时候,“治疗不是一个药到病除的事情,而是面对众多的不确定性、难决的取舍,最终仍是在许多不好的结果中找到一个不是那么差的结果”,所以,很多时候,“治疗方案的利弊,往往连医生之间也有分歧,难有确切答案”。

这时候,对医生和患者来说,沟通就变得很重要。但现实中,医患沟通又是极为困难的,这并非是因为对医疗只是了解的不对等,而是时间。

“医院负荷越来越大,”一位肿瘤医院的医务人员向本刊记者透露,“公立医院有很多尴尬的地方,上面下面都要求你好好服务,要求你解决看病难看病贵的问题,但是医院发展又受到政策影响。没有一个医务人员不想给老百姓好好服务,可每天接触那么多人,提什么要求的都有,有时候也确实照顾不过来。”

据一位不愿透露姓名的医生介绍,自上世纪80年代以来,医科院肿瘤医院编制没增加一个,床位没增加一张,工作量却几十倍地增加。已经有医生吃不消,辞职了。部分原因是试图解决医患矛盾的医疗改革本身。为减轻管理上的压力,政府不再扩大公立医院的规模。比如管理部门原则上希望减少人员编制,逐渐向合同制靠近。但对公立医院来说,一旦改为合同制,就没人愿意来了。一个很现实的问题,合同制没有北京户口。至于床位不增加,则是因为只要有一家医院增加,其他医院都会要求增加,索性“一刀切”。

政策受限的环境下,医院只得强调“周转率”——在有限的时间和空间内,尽可能收治更多病人。诊断科大夫三天两头加班,病理科大夫成年累月抱着病历看。不久前,院领导为了让患者在一个星期内做上检查,批了再进两台超声检查仪。诊断科一听不干了,说机器有了,可是没有人手啊。

根据医科院肿瘤医院向本刊提供的数据,2015年,医院门诊量为79.1万人次,住院量为5.7万人次,手术量为1.9万台次。而这三组数据在2014年则依次为73.6、4.8、1.77。王维虎算了一下,每半天平均每个医生的接诊量为26人。经常有医生上午的病人还没看完,下午的就接上了。

“在我们这样的医院,除了看病,还要做科研、带学生”,王维虎说。根据1986年国务院实施的《专业技术职务系列》,医生职称评审和聘任是与科研工作挂钩的。在科研上取得一定成就,意味着可以在同行中脱颖而出。在一些省份,若要晋升主任医师,必须要在核心期刊发表三篇以上的论文。

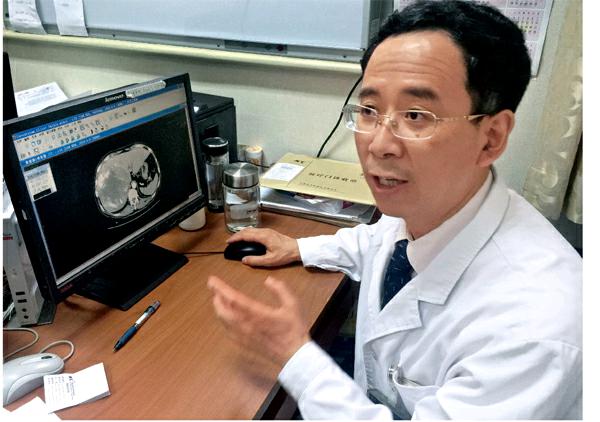

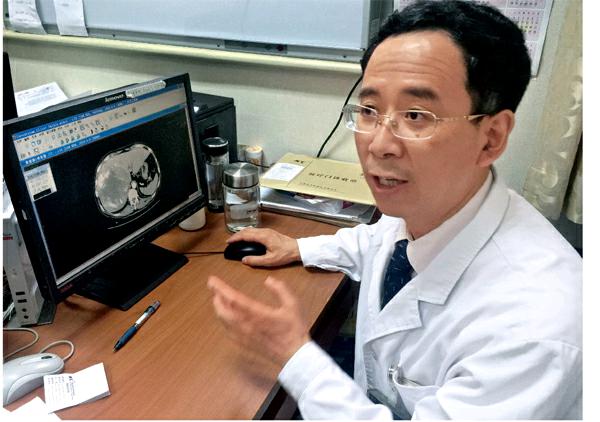

高负荷的压力不断挤压着医生问诊的时间。4月19日的出诊过程中,王维虎大概五到十分钟看完一个病人。其中相当一部分是看了他在北京电视台做的《养生堂》,慕名寻来。

十点半左右,一位浙江金华的女患者在女儿的陪同下走进诊室。

“乳腺癌,骨转移”,她的女儿怀着孕,挺着肚子,简要介绍病情,并拿出在当地肿瘤医院拍的片子。“你这个情况在金华都能做得了,这个技术不难”,王维虎建议。“不,他们做不了”,患者的女儿急着打断他的话。“那这样,你上杭州,浙江省肿瘤医院很好的,他们有些设备比我们还好。”

“我们大老远冲着你来的……”对方还是不死心。

“你在这儿吃住得花多少钱,你的情况在我这里做和在杭州做一模一样”,王维虎再次强调。“那我们去了要找哪个医生?”患者做出了妥协。“只要找放疗科,放、疗、科,”王维虎一字一顿地说,“听明白了?对不起,我还有20多个病人,我只能给你们个方向。”

母女俩欲言又止,一步三回头地走了。

类似情况时有发生,医疗上的“趋高性”使得大医院人满为患。“全国各地的病人都往这儿跑,我们压力越来越大”,送走她们,王维虎皱了下眉头,“你看,我这感冒好长时间了都好不了,一直加班”。

十余张诊疗卡

自从父亲患病后,林白开始在社交平台上关注癌症患者这个群体。她也关注了小敏的微博。

在朋友圈里,小敏几乎从不提自己的疾病。发自己照片,她会注意角度,也会稍加PS,让化疗副作用带来的痘痘不那么明显。偶尔提到“呕吐”、“不舒服”,有朋友来问,就说是小毛病。但是在微博上,没人认识她,她可以任意宣泄。

“该死的农村合作医疗,为啥我要用的药都不报销,净报一些便宜的,该怎么办?”小敏在微博上写道,“一天光止疼药就要四十多块钱,还只是初级药量,来北京不到一个月再次花光家里的积蓄,哎什么时候是个头。”

此时小敏一家已经花去近40万,负债累累。母亲没敢让小敏知道,小敏也会在母亲对外人谈起这些的时候自觉回避,但她心里明白。

在哈尔滨的医院,小敏很快做了手术。不久又化疗了六个疗程,大把大把的头发掉光了,她就戴假发。在爸妈面前,努力做一个活泼的女儿。她相信只要挨过化疗的痛苦,完全可以好起来。

看似波澜不惊的平稳期,癌细胞却如螃蟹一般挥脚掘沙,在皮肉之下肆意游走。

化疗后再检查,发现骨转移,做了十次放疗。一段时间后,又是肝转移。

在农村,癌症的死亡率之所以高于城市,很大一个原因是看不起病。一旦被诊断为“癌”,基本等同于回家等死。

但小敏的父母不顾一切地想要留住她,他们用了昂贵的化疗药“赫赛汀”,光这个就花去15万;之后采用内分泌治疗时,吃药加骨针,每月又要三千多。眼看着穷尽了所有方法,哈尔滨肿瘤医院的医生建议他们到北京试试,并提到医科院肿瘤医院有一种正在实验过程中,没有投入临床的药物,或许适合小敏。

很多癌症患者都会遇到小敏这样的状况,在不同的医院间流转,寻找希望。放弃了医科院肿瘤医院后,林白在不到一年半的时间内奔走了包括协和、301、307、积水潭、世纪坛、佑安、同仁、广安门等十几家医院,甚至连通州一家胸科医院的门诊楼都留下了她的足迹。“我是可以兼职当导医了么”,她在微博上戏谑地说,并晒出了十几家医院的就诊卡。

她像是打了鸡血的斗士,一大早去挂号,找医生,到了别人下班的时间,再回到办公室加班。大部分医院的医生看完片子,都说做不了手术,因为包着大血管。一旦手术,很可能死在手术台上。

做,不见得有好结果;不做,也不知道能活多长时间。几乎每一个癌症患者和家属,都遇到过类似的抉择,生与死的抉择。

林白感到了作为一个独生女的痛苦——所有主意都得自己拿,连个商量的人都没有,“这种选择特别难。你想延长他的生命,但又想他活得有质量。没有质量的话,还不如不活。可是哪儿那么容易放弃啊,你不忍心看他治疗的痛苦,也不忍心看病魔一步步地把他吞噬”。

她每天晚上都要翻阅大量资料,自己都快成了半个专家。在协和,因为主动提到一个文献上看来的治疗方案,被医生不耐烦地赶了出去,“我是大夫还是你是大夫啊”;在安贞,大夫不建议做手术,说50%的几率下不了手术台,还有50%的情况可能能活半年到一年;在世纪坛医院,一个外号“葛大胆”的知名专家刚想接下这个手术,听说这个位置已经动过两次手术,立马把片子递回给林白,说里面的组织会很乱,粘连肯定严重,很可能死人。

每次看医生,林白带着录音笔录下来。回家反复听,揣测其中的意思。

“就像摸着石头过河,你不知道前面是什么,很可能一步就踩空了”,林白语速很快,她有着湖南人的小巧,亦有着湖南人特有的执拗。最绝望的时候,她甚至在网上找过算命的,她还搞了几张符,偷偷塞进父亲的钱包里,枕头下。

祖传秘方

对癌症患者来说,最重要的一个东西是希望,无论是医生给的,还是江湖术士给的。在医科院肿瘤医院门外路上,随处可见这样的人物。来自各地的算命先生、兜售“祖传秘方”的、号贩子、发传单的……他们围绕在肿瘤医院周围,构成了一个光怪陆离的场。他们打量着那些面色蜡黄、拎着检查片子的患者,向陷入绝境的他们兜售各种希望。

“想挂谁的号?这儿都有”,一名五六十岁的中年妇女坐在医院西门收发室旁边,头也不抬地递过一张专家出诊表。她面前的硬纸壳上写着“代挂号,提前住院,提前做检查”几个字。听说是徐兵河的号,号贩子把头抬起来。

徐兵河是医院内科副主任及乳腺病诊治中心副主任,国家新药临床研究基地临床药理室负责人。这样的专家号,无论怎么排队,都很难挂上。小敏和母亲来到北京,最想挂的,恰恰也是徐兵河的号。

在这个号贩子手上,徐的号已经卖到2500元。“哎呀你别挂他的行不行?他的号已经约到十月份了,特别不好挂,花钱能挂上就不错”。除了代挂号,她还有房子出租,三人间90块钱,彩电、冰箱俱全。

很多外地人来北京看病,都愿意租住在医院周围。“我们房子特别紧,几乎没有空房”,老王坐在台阶上,操着一口东北话,“我们要是没有,亲戚朋友也能倒出来,我们这些(租房子的)都是亲戚。你要是相中哪个,提前一个点儿说就行,想住啥房没有啊。”

老王是齐齐哈尔人,在肿瘤医院附近的弘善家园租了七套房子,打造成所谓“家庭旅馆”,再转手租给外地患者。“这比住宾馆合适多了”,老王觉得自己做了件造福于患者的大善事。他手头上的房子,最贵是整套出租的二居室,220元/天,最便宜的床位——用一块皱巴巴的白布和三合板在客厅里隔出来的空间,60元/天。为了多挣点钱,他们把自住的主卧也空了出来,儿子儿媳睡次卧,他和老伴儿睡客厅。

医院西门口的便道上,是祖传秘方的据点。“把你唤醒”,“把生命留住”,水泥地上,用白粉笔写着歪歪扭扭的字,并称“专治各种(复发、转移)肿瘤”。“先吃两个疗程,管用再给钱”,穿红外套、蓝球鞋的女人坐在一旁的马扎上,摆地摊卖核桃和葫芦,顺便兜售祖传秘方。

“吃这个吧,这个管用”,不远处的一个男人带着他的祖传秘方——一只王八。“秘方”被蓝色绳子套着,挥舞着四肢在地上爬来爬去。“拿这个煲汤,准好,有复发转移的也能治好”,男子说得挺认真。他是江西人,那只王八,则是从老家水田中抓的,卖800块一只。

与潘家园路上那家买灵芝孢子粉的小店相比,这只水田里的乌龟就显得太没技术含量了。

“来来来,给你张报纸,新华社写的”,自称店长的中年男人留着中分,地道的京腔儿,接着,他列出了一堆国家领导人的名字,号称用过这个产品,“你看这墙上题词,没吃过他们能给题词吗?”接着,他又指着另一张照片说,这是卫生部高官和“潘教授”的合影,“卫生部的都不去医院化疗去,都吃这个”。

“这是保健品,只有保健作用”,王维虎说,对于一个肿瘤病人来说,首先是考虑要手术、放疗、化疗,如果之后要调理的话才可以用这些,但是作用是非常有限的,不能夸大其词。如果作为主要治疗手段的话是错误的。

但对这些摊贩术士来说,对错并不重要,重要的是如何忽悠患者相信自己。那位卖灵芝孢子粉的店主不断向询问的人吹嘘说,这位教授“获得过500多个党和国家领导人题字”,而他的厂子以前开在中南海里,不对外。

这种高端保健品的价格也比地摊上的“祖传秘方”贵了好几个档次。拿一个既复发又转移的患者为例,至少得吃三四个疗程。一个疗程需要六小包孢子粉,再配上胶囊、灵芝水,算下来一个月最少12000元。

“赶紧的吧,到复发转移的时候就是跟时间赛跑”,店长提醒道。

稍远一点,西门附近的过街天桥上,有算命先生拿着喇叭使劲吆喝。

“算过吗?”5月16日,我对着算命先生问小敏。

“没,我怕算出来的结果不好”,她勉强笑了笑。

结果

刚到北京时,小敏母女接连几天都想挂徐兵河医生的号,但一直挂不上。小敏就一直守在徐兵河的诊室门口,等他下班,再去求他加号。看她小小年纪已经多处转移,徐兵河同意了。

在小敏的母亲看来,加入实验组服用药物,简直像“被当成小白鼠”做实验,但这恐怕是这个家庭最后甚至唯一的选择。

做完一系列检查后,小敏成功入组,尝试新药。21天为一个疗程,其中吃14天化疗药加靶向药,剩下7天只吃靶向药。在这个过程中,未经医生允许,不能擅自添加其他药物。

自上世纪60年代起,医科院肿瘤医院开始了临床研究,至今已开展各种临床研究约1000项。在医院网站首页,能找到公开招募某种靶向药受试者的通知,其中提到,药物已获得国家食品药品监督管理局批准,在医科院肿瘤医院肿瘤内科进行I期临床试验,如果符合要求并自愿参加,可获得免费药物、与试验相关的各种检查、血样采集后的营养补助,并在每次访视后提供交通补助等。

每天一把药,成了小敏的生活常态。药物带来的副作用很快出现——强烈的呕吐让她一下子掉了十来斤。每一寸骨头都撕裂般地疼。身体对止痛药变得不那么敏感,只能加量,再加量。要是哪天没吃就浑身发痒,“像是吸毒的人犯了毒瘾”。

前几个疗程下来,肿块缩小很明显。“加油”,小敏在微博上给自己鼓劲,“加油加油”,未曾谋面的网友们依次在下面留言。

林白父亲的病情终于也有了转机。一次,林白发现人民医院的专家张晓明写过一篇学术文章,里面提到的情况和她父亲的情况很像。她辗转找到张晓明后,说明来由,并说自己的父亲应该就是这个情况。“你是学医的吗”,张晓明打量着林白。“不不,我只是为了把情况说清楚,不是有意冒犯”,林白见多了医生的冷脸,条件反射似的紧着解释。

看过片子,张晓明二话没说,就让助理开住院单子。

手术方案在一个多星期后定下来,由三个主任级专家主刀,一个负责血管,一个是胸外科,一个是骨科。要把前胸扒开,再拿掉两根肋骨才能做。而如果在引开血管的过程中碰到神经,很可能就把手废了,得截肢。林白一听,腿都软了。

可这条路眼看着越走越窄,前面已经无路可走了。

手术完成得还算顺利。这之后的三年,是林白最舒心的三年。每次拿复查结果前,她总是习惯性地去白云观拜一拜。一般复查一天半后会出结果,她都骗父亲说要两三天。她想先拿到,心里有个准备,万一有什么不好,怎么和他说。林白不敢要二胎,她怕自己在怀孕的时候,父亲的身体再出什么意外。

对罹患癌症的患者来说,复发、转移就像是悬在头顶的一把利剑,随时可能掉下来。今年春节后,一直按规定服药的小敏去做检查,检查结果狠狠地给了她一巴掌,肝上的病灶增多了,肿块又长到了原来大小。医生建议她退组。她求医生让她再试试。她怕退了组,父母又要承担巨额的药费。

“如果还是不行,”来北京前的一次通话中,小敏迟疑了一下说,“就放弃了吧,治不起。”接着她又小声补充了一句,“我妈现在不在家。”

又尝试了两个疗程,小敏拿到了新的检查结果,肿块仍在顽固地生长。实验组的药物被医生证实对她起不到什么效果了,只能回哈尔滨继续化疗试试。“祝我好运吧”,她在微信上说,后面又跟了两个笑脸。(文中所涉癌症患者及家属为化名)