忘却斜阳上土堆

管继平

知堂(周作人)先生一生写了多少信,我没有统计过,但应该是个不小的数目。昔时,“鱼雁传书”作为主要的通讯手段,文人间的交流与联系,尺牍往还是必不可少的,这也为后人留下了不少丰富宝贵的文字资料。古有“鸭头丸”,今有“两地书”,无论是书法艺术,还是人文思想,都有着非比寻常的价值意义。我想,随着传统文人的式微和网络时代的兴起,书札文化也如珍稀物种一样,濒临灭绝似已毫无悬念了。

作为五四时期文坛大将的周作人,他的信札手稿自然也是众所瞩目,近年就有两次关于周作人信札拍卖的热点新闻,一是2012年,周作人致鲍耀明的百余通信札,以四百四十二万元的成交价占居当场拍卖的首位;再者是2014年5月,在北京上拍的周作人致新加坡学者郑子瑜信札八十四通,最终又以七百多万元的高价成交。由此可见,周作人作为新文化运动最有影响的代表人物之一,其后又因出任伪职而沦为“汉奸文人”,这些特殊的历史背景,使他无疑更为人们所关注。这批书信皆写于上世纪五十年代后期至1966年,正好是周作人的最后十年间,内容涉及了文学、社会经济、人物评价等多个方面,对研究和了解周作人晚年的思想、生活以及观点、情趣有着极其重要的价值。

这里主要说一说周作人与香港友人鲍耀明的通信。

说起鲍耀明,这是个颇有意思的人。他原籍广东中山,1920年生于日本横滨。五六十年代他在香港的一家日本洋行当副总经理,由于他爱好写点杂文,也喜欢和文人交往,于是香港的报馆任他为驻日特派员,专门写点关于日本的报道。因为报馆的关系,他结识了曹聚仁,又因喜欢周作人的文字,故得曹聚仁的引介,自1959年起,遂开始与知堂老人通信联系起来。

周、鲍素未谋面,但两人都有日本留学的背景,且鲍爱好文学,又是周的“超级粉丝”,所以两人很容易有“共同语言”,后逐渐由通信而成为无话不谈的忘年交。他俩的信一直写到1966年的“文革”祸起,周作人以老病之躯频遭凌辱,故通信中断,其后不到一年周则撒手西归。至此,两人前后八年间往还书信已有七百余封,光周写给鲍的信现存就有四百零二封之多。

可能是鲍耀明在洋行里任经理的因素,手头比较宽松,其人也大度,故在那段通信期间里,他给周作人时常以物质上的帮助。上世纪五六十年代,正是内地物资匮乏,经济极端困难时期。周作人仅凭著译稿费来养家糊口极为不易,于是鲍耀明则不断给周作人寄赠各种食品杂物,煎饼糕点啊、猪油炼乳啊、虾米方糖啊等,起初仅限食物,后交往得熟了,周作人也经常写信索要,包括日本书籍、沙丁鱼罐头、药物补品等等。而鲍耀明则有求必应,并经常在信中主动要求周作人“开单子”,乐于为之购买。晚年的鲍耀明曾回忆说:“我那时在日本的三井洋行任副总,很多事只是举手之劳。所以他要什么,我就寄什么。”说起周作人与他的交往,鲍耀明分析说:“就是因为我乃圈外的无名小卒,他觉得无所谓。如果我也是名人,或者是与周作人同辈的人,他绝对不会低声下气地求我寄东西啦!”

当然,鲍耀明除了信中请教一些问题外,也经常向周作人“提些要求”,譬如为友人题字啊、抄几页诗稿啊、送几本签名书啊等。或许是因为“吃了人家嘴软”的因素,为了回报,周作人对鲍耀明的要求也同样是“照单全发”,譬如鲍希望收藏几张“五四”名人的手稿,周作人非常“配合”,几次为之翻检,先后找出陈独秀、胡适、钱玄同、刘半农、徐志摩等人的手稿信札,寄至香港。他还将自己的日记一册以及沈尹默题写的“苦雨斋”横幅等,都寄给了鲍收藏,即便鲍提出想收藏鲁迅的墨迹,周作人起初无奈地表示自从兄弟失和后,再无笔墨往来。但为了不使鲍耀明失望,他还是从故纸堆中翻出一页当年鲁迅手抄的《古小说钩沉》残稿,加上两行题跋相赠。

也正是这一页仅几行字的鲁迅残稿,前年流至拍卖市场,结果拍出了六百九十万元的天价!当然,这似乎已和鲍耀明无关了。

我想文人手稿成为宝贝而遭富贾大款们竞相争而藏之,只是属于今天的故事罢了。若是在那个肚子尚不能填饱的年代,这些手稿书信之类的,也确实算不上是什么稀罕物,还真不如“煎饼、猪油”等更具有诱惑力。旧时所谓“文籍虽满腹,不如一囊钱”是也。如今半个多世纪过去,物换星移,我们还真要感谢像鲍耀明这样的有心人,若不是他当年的倾心爱好和刻意收藏,这些文稿资料或许早在“文革”中就付之一炬了。那么用今天收藏鉴赏、考证研究的眼光来看,丢失的手稿将永远地失去,那才是最大的遗憾。过去萧红说她在上海时,曾亲眼看见一家粥店将鲁迅翻译《死魂灵》的手稿,拿来给顾客包油条……如今听来这是多么不可思议的事!

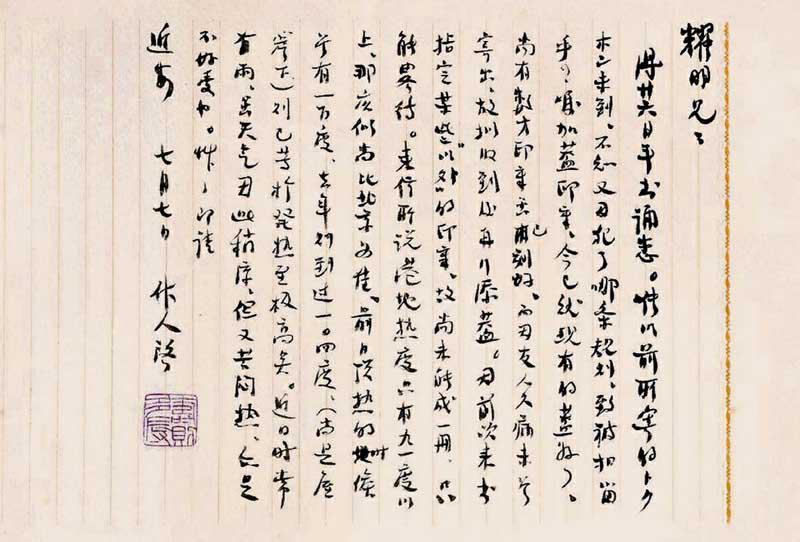

读周作人的书信,也和读其散文一样,隽永淡雅,从容不迫。而且书信因对象的特定专一,反而有更多的私话和真话。早在三十年代,周作人就自编出过一册《周作人书信》,收录他给俞平伯、废名、沈启无三位弟子的信共七十七通,另收二十一篇也类似信札体的文章,加起来百篇不到,合并一册,也和散文集无异了。而上述给鲍耀明的四百余封信,九十年代香港真文化出版公司也以《周作人晚年书信》的形式,竖排繁体出版过一次。后2004年河南大学出版社与鲍耀明合作,在原有的基础上,又重新编辑出版了《周作人与鲍耀明通信集》,书中不但全部收录了周、鲍两人往来的七百多封信,还附上周作人与信中内容相关的日记。许多内容均为首次公开,其重要的史料价值不言而喻。然此书出版后,遭到周作人家属的不满并引发了一场官司,因为周作人虽去世多年,但其作品之发表权以及获得报酬权却仍在五十年法定保护期内,家属认为未经继承人许可,出版社擅自出版发行周作人日记、通信,属侵权行为。后法院判出版社败诉,赔偿了相应的经济损失外并停止发行销售该书。所以说,《周作人与鲍耀明通信集》一书虽已出版,但在书店里却是无售的。笔者早先曾借阅一遍,书还了以后总觉得不够过瘾,去年又托朋友以高出原书数倍的价格,辗转淘得一本,以供闲时翻读。我一直存有这种想法,喜欢的书,时常读读的书,非得自己拥有,方觉心安。题前附图即周作人写于1964年7月的一封信,内容上也没有什么特别,只是众多信中之一罢了。耀明兄:

得廿六日手书诵悉。唯以前所寄的トクホン未到,不知又因犯了哪条规则,致被扣留乎?嘱加盖印章,今已就现有的盖好了,尚有数方印章虽已刻好,而因友人久病未曾寄出,故拟收到后再行添盖。因前次来书指定某些“以外”的印章,故尚未能成一册,只能略待。来信所说港地热度只有九一度以上,那么似尚比北京为佳,前日顶热的时候曾有一百度,去年则到过一〇四度(尚是屋檐下),则已等于发热至极高矣。近日时常有雨,虽天气因此稍凉,但又苦闷热,亦是不好受也。草草即请近安

七月七日 作人启

信中的日文,是周作人托购的日制消炎镇痛贴。而所说的“加盖印章”,乃鲍耀明求周作人将自我的常用印打一本印谱寄他留念,周自然照办,后鲍据此也曾编过一册《周作人印章》出版。

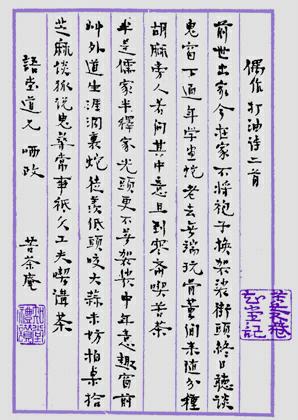

周作人写这封信时恰好八十岁矣。鲍耀明向他索诗时,他曾录《八十自寿诗》寄奉,诗中末句即“低头只顾贪游戏,忘却斜阳上土堆”。不知不觉中,他已到了垂老迟暮之年,所以这封信的落款处,钤有“寿多则辱”之印,这是周作人晚年常挂于嘴边的一句话,也表明了他艰难凄冷并不舒坦的晚年境遇。不过,尽管已是耄耋之年,但他的书札笔墨却依旧写得古雅而有风致。周作人尝于《知堂回想录》中说自己的字不灵,在北大教授中,可算是“恶札”第二,他说的“第一”是章太炎弟子刘师培。刘师培的字确实不够好,“写的实在可怕”,即使他不幸被排在“第一”的话,但周作人的字怎么可能紧随其后呢?其实,此乃知堂老人惯用的“自嘲”笔法也,谁若是当真谁就是真外行了。即便周作人自己,对自己的字心里也是颇为自得的。其五十岁时,曾写了两首所谓“自寿诗”,抄在八行笺上寄赠林语堂,林将手迹影印刊于1934年4月出版的《人间世》创刊号上,并配上周作人的大幅照片,风光一时。另外,他有好多自编的散文集,书封都用自己的书法题签,如《风雨谈》《瓜豆集》《过去的工作》等,若无对自己书法相当的自信或偏爱,以他这样的文坛大家,难道会不懂得藏拙?

依我说,周作人的书法生涩古拙,闲雅散澹,读之总有一种清逸超凡的书卷气,别有滋味。若仅以书札体来看,周作人与鲁迅,还真是各有千秋不相上下的。如同五四以来的散文成就一样,就书法上周氏兄弟也同样可以再一次地比肩,堪称一时瑜亮。因此,若以周作人的字为“恶札”排倒数第二,简直是笑话了,他的尺牍书法,在老北大那一批著名文人中,如真要排名,应该是名列前茅的。