去想去的地方

燕子 赵萍

好像对于旅行这件事,我们都习惯了支支吾吾,诸多借口。常常是这样:最后一项工作12号结束,原定的计划几乎是12号晚上就拖着行李大步上飞机;13号熟识的人拜托帮忙,延期到14号,又有另外的工作找来,再次延期到15号。这样拖拖拉拉,终于把蠢蠢欲动的一颗心拖到乏味,变得懒惰,不了了之。每一座城市里的灯火和马路组成了微妙而隐形的牵绊,把每一个疲倦而勇敢的斗士困住。

但总会有那么一个瞬间吧,大口呼吸下定决心。把所有看似不能结束其实放下一段也无妨的事情都推开,好像就那么一眨眼间,人就坐在了飞机上,这才突然明白,人生是由自己堆满的,而走出去的勇气,也一样是自己给自己的。

走在路上的时候,你遇到无数的人,总是忍不住感慨每一个平凡而不同的生命以如此多样的面目活在世界中。

一个曾去云南自助游的朋友告诉我,她有3天的行程定在香格里拉。她皱着眉头特别夸张地说:“香格里拉的早上冷死了!东西也难吃死了!”从来对吃喝没有什么追求的她,在那里第一次有了想吃什么想喝什么的冲动。可在半夜时分,高海拔的寒冷入骨下,美好的食物通通无法入口,委屈感顿时上涌,居然莫名其妙地掉起了眼泪,恨不得第二天就收拾行李回家。但这一切的感觉在第二天早上见到了薄雾升起的静湖的时候,都烟消云散了。

那时,也就是她口中太阳从薄雾里跳出来的时候,她给我发了一条消息。她说:“我在看日出,觉得生活没有什么过不去的。”而当下,我就坐在她的对面,看她回忆起那时的样子牙豁子都要笑出来了,怀念盼望之情尽露。形容完了,她甩甩头对我挥挥手说:“你肯定理解不了,觉得我特别矫情吧。”

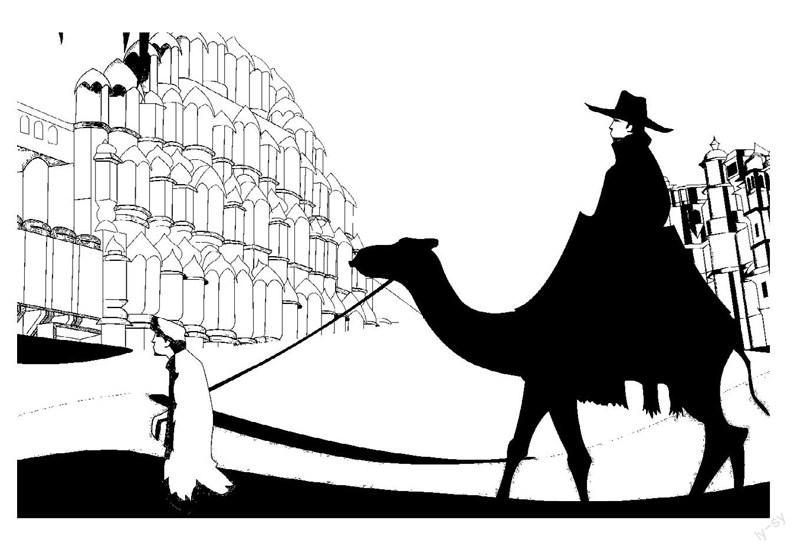

我看过很多风景,实在太明白这种感觉,这就像我和导演在旅行中遇到的那些村落一样,乐趣通通都藏在转角之后。每一道细小而曾深深敲打过你的心的风景,让你回忆起来常常觉得有一些东西,是说不清楚的,只有自己才能体会得到。

后来我也去了云南,也去了她给我形容的那个湖。去的时候,是傍晚,因为行程很赶,所以只能匆匆一瞥。我看到有一些红色的霞光流入湖水中,天色暗沉。后来天黑了,同行的一个姐姐的风衣被大风吹了起来,下摆散开,像一朵云。夜里的光一点点暗下去,虫鸣蛙叫都响了起来。湖面因为一片漆黑,开始散发出一種夜里特有的薄稀的亮光,头顶上的天空挂满了星星,不是成颗成颗的,而是一片一片的,完全不同于朋友嘴里那个透彻而明亮的晨曦。我就想,真好,它给了我独一无二的样子,也给了所有人独一无二的样子。

人在这种时候,会自然地不需要过渡地达到一种安逸而浪漫的状态,仿佛一瞬间的当下里,大家都拥有了自由的心。有种情绪,存在于每一个人的体内,不是生活所能磨灭的。

我刚到北京扎根的时候,工作室得到了一个大活儿。那时从来没想过拍几天照片就能赚到那么多钱。我们认真地准备、筹划着,也就是这一次拍摄让我学到什么叫画蛇添足。过分的计划和理解走偏的想法,让拍摄并不顺利。那段日子,我的情绪落入低谷,男朋友拉着我去了一趟黄山,到了安静的宏村。那个时候,正是美院的学生去宏村写生的季节,整个村子美得像画一样,安静平和。三三两两的人坐着小马扎,立着画板安安静静画画。徽派的建筑干净利落,清秀俊雅。早晨的村庄,远有薄雾近有蝉鸣,让人一下子就放松了下来。既没听什么富有哲理的心灵鸡汤,也没跟我分析什么成功学,就是特别自然地把我带去一个漂亮的地方,又特别自然地把我带回了北京,我就奇迹一样地自愈了。

也就是这一次,让我觉得旅行实在神奇。

我发现能带给我力量的人无外乎两种:一种是发自内心温暖美好,让人忍不住想成为的那类人;一种是发自内心勇敢嚣张,让人忍不住想仰视的那种人。而这两种人,在旅行中都碰得到。

我在新疆碰到过开着租车行却一直在学萨克斯充满音乐梦想的大哥,他背对着公司大门口,戴着耳机,不能再认真地一个音符一个音符地吹。五大三粗的背影和萨克斯文艺的音乐声配合得充满了幽默感。

在荷兰认识了一个养郁金香的花农,长得像电影明星,失明的小女儿坐在拖拉机上一直在唱歌。放着晴的下午,金红色的头发衬着小雀斑跳动在一大片亮晶晶的花丛中。

在巴黎看到过走路颤颤悠悠满头白发的老太太,她涂着大红色的口红,拄着金色的细拐棍,穿着高跟鞋,一小步一小步地走在塞纳河边。厚呢子的过膝裙摆下露出脚踝,脖子上系着玫红的艳丽丝巾。

在去西藏的火车上,见到了一个从西宁看完青海湖上车去拉萨的外国女孩儿。我们在没有声音的夜半车厢里,伴着嗒嗒嗒嗒的火车碰轨声一直聊到快天明。我问她接下来要去哪,她说她想回家。

回想起这些片段,惊喜到我自己,原来这许多年,心里竟慢慢地攒下了这么多温柔的时刻,不动声色地把我的人生导入了这样的现在。

也许关于旅行这件事,谁也不该赋予它太过深重的意义,更别把它当成是毕生的梦想。

也许人生的所有事情都应该这样,应该大醉的时候别少喝,应该奔跑的时候别停着,应该漂亮的时候就打扮,应该出发的时候就启程,去想去的地方,做想做的事儿,成为想成为的那种人。