杜亚泉与商务编译所

周武

杜亚泉的学行和志业留在了商务印书馆,留在了近代中国,成为中国人走出中世纪历程中一份十分珍贵的学思资源。

杜亚泉生于1873年,卒于1933年,活了整整60个春秋。在中国近代史上,这是一个极不寻常的动荡年代。在这个年代里,杜亚泉并没有轰轰烈烈的壮举,也没有慷慨激昂的言论,但他是那个时代最清醒的智者之一,他知道沉沦中的中国最缺乏什么,最需要什么,并在“最缺乏”与“最需要”中完成了自己的人生定位:“为国家谋文化上之建设”。31岁那一年,他应夏瑞芳和张元济之邀,加盟商务印书馆,成为该馆编译所理化部主任。从此,他的名字,他的命运,便紧紧地和商务,和中国近代思想文化联系在一起了。

“鞠躬尽瘁寻常事,动植犹然而况人”。从1904年进馆到1932年避难返乡,他在商务印书馆服务了28个年头,亲历了商务的初创、改制、鼎盛和重创诸历史时期,有欢欣,也有苦涩。但他并不因为欢欣而忘却自己的责任,也不因为苦涩而改变自己的初衷,始终坚持科学的立场,在漠视科学的时代不遗余力地倡导和普及科学技术,并因此而成为“中国启蒙时期的一个典型学者”,“中国科学界的先驱”。他的学行和志业留在了商务,留在了近代中国,成为中国人走出中世纪历程中一份十分珍贵的学思资源。

加盟商务印书馆

早在加盟商务之前,杜亚泉就已经是一个颇有名声的学者了。那个时候,正值甲午战后,“啧啧言政法者日众”,但他对“政法”并不那么热衷,而更醉心于“艺术”(科学技术)。他是近代中国第一位深刻地阐述政治与科学技术之间关系的人,他认为,政治的改革固然重要,但政治的发达与科学技术的普及是紧密地联系在一起的,政治的发达,必须由科学技术的发展来实现。就是说,科学技术的发展比政治的改革更为根本,假使不从这个“根本”上下踏实的功夫,国中之士“皆热心于政治之为”,未必有好的结果。1900年,他在上海创办《亚泉杂志》,“揭载格致算化农商工艺诸科学”,并亲撰序文,其中有如下文字。

政治与艺术之关系,自其内部言之,则政治之发达,全根于理想,而理想之真际,非艺术不能发现。自外部观之,则艺术者政治之枢纽矣。航海之术兴,而内治外交之政一变;军械之学兴,而兵政一变:蒸汽电力之机兴,而工商之政一变;铅印石印之法兴,士风日辟,而学政亦不得不变。且政治学中之所谓进步,皆藉艺术以成之。……且吾更有说焉:设使吾国之士,皆热心于政治之为,在下则疾声狂呼,赤手无可展布,终老而成一不生产之人物;在朝则冲突竞争,至不可终日,果如何?亦毋宁降格以求,潜心实际,熟习技能,各服高等之职业,独为不败之基础也。

这段一个世纪前的文字揭示了科学技术对现代政治和社会的决定性作用,把发展科学技术置于特别重要的位置。从这段文字可以看出,杜亚泉之醉心理化、矿物及动植诸科并不仅仅出于个人的学理兴趣,在他的醉心背后有一种显而易见的关怀在焉。

和那个时代的知识分子一样,杜亚泉曾受过系统的传统教育,早年受业于何桐侯,“致力清初大家之文,上追天崇隆万”;稍后“从叔山佳治训诂,罗致许氏学诸家书”,潜心研读;甲午战后受外患强击,亟思有以救之,乃弃帖括、训诂等“无裨实用”之学,转而刻苦自修历算、理化、动植诸学科,兼习日文,“购置制造局傅、徐两氏所译诸书,虽无师,能自觅门径,得理化学之要领”。自是而后,乃致全力于科学技术的启蒙之业。1898年应蔡元培之邀赴绍兴中西学堂算学教员。1900年中西学堂停办后到上海创办亚泉学馆(后改为普通学书室),同时发行《亚泉杂志》,编译科学书籍及语文史地等教科书,全力普及新知新学,特别是科学技术知识。1902年夏,一度应南浔庞氏之邀赴任南溪公学校长,冀藉此以实现自己的教育理想,惜未几学潮复起而辞职,返归故里。乡居期间,又与当地文教界知名学者王子余、寿孝天等人创办越郡公学,锐意培养科技人才。在这个过程中,他成为继徐寿之后的又一位成绩卓著的学者,一个有名于当时的学者。

这个时候,张元济已加盟商务印书馆,并创设了编译所,正在筹划、编纂《最新小学教科书》,决心以出版来推动新式教育和文化启蒙,他和夏瑞芳力邀杜亚泉入馆,共同来推进这一没有先例的事业。后来杜亚泉在《记鲍咸昌先生》一文中叙其事道:“时张菊生、蔡鹤卿诸先生,及其他维新同志,皆以编译书报为开发中国急务.而海上各印刷业皆滥恶相沿,无可与谋者,于是咸踵于商务印书馆,扩大其事业,为国家谋文化上之建设。”

说起来,杜亚泉与商务印书馆颇有点渊源关系。1900年他在上海创办的《亚泉杂志》(从第11期起更名为《普通学报》),即由商务印书馆印制,可见他与夏瑞芳已有业务往来,对商务印书馆的业绩及夏瑞芳的经营才干显然有所了解。至于他与张元济何时相识,不得而知,但至少在1902年初他们已经相当熟悉了,1902年1月4日张元济创刊的《外交报》最初就是由杜亚泉创办的普通学书室发行的。有了这样一层关系,而且志向又相同,所以,当张元济和夏瑞芳为新创设的编译所物色编译人才的时候,杜亚泉很快进入他们的视野就是非常自然的事了。而从杜亚泉方面来说,他虽有心编译书报开启民智,却因财力所限而无法一展怀抱!他在绍兴创办的越郡公学因款绌而不得不停办,他在上海惨淡经营的普通学书室亦因苦于没有雄厚的财力作后盾而陷于疲顿状态,他有理想有才华甚至也有相当的名望,却没有一个用武之地。在这种情况下,夏瑞芳和张元济向他发出邀请,他当然乐就了。1904年秋,他正式加盟商务印书馆,并将普通学书室并入商务,成为商务编译所早期人才群落中的重要成员。

编译教科书

杜亚泉的加盟商务并非为谋食而来,他的选择本身寄托着他的理想。这个理想,用他自己的话说,就是“为国家谋文化上之建设”。他进馆后,即被聘为编译所理化部主任,与张元济、高梦旦等人,志同道合,齐心协力,默契配合,致力于科学技术的普及和传播,可谓得其所哉。他的进馆,在商务是得一编译之才;在他本人,则是找到一个可以施展自己怀抱的理想场所。可以说,无论对商务还是对他个人都是好事,后来的事实恰好证明了这一点。

在商务的历史上,那是一个艰辛的创业时代。一批有理想有抱负且又富于新知新学的有识之士,在“昌明教育”和“为国家谋文化上之建设”的同一目标下,云集到北福建路唐家弄(今福建北路天潼路一带)的商务编译所。首先是张元济、蔡元培、高凤歧和夏曾佑进馆,而后是高梦旦、蒋维乔和庄俞接踵而至,现在杜亚泉又加盟进来,这一批人除蔡元培因故离馆外,其余诸同志构成了商务编译所最初的编译阵容。他们来自不同的领域,有着各不相同的阅历,但有一个共同的特点,他们都留心“时务西学”,富于新知,且都以“昌明教育”和“为祖国谋文化上之建设”为己任。张元济依靠这一人才群体,以世纪之初的学制变更为契机,大举编印教科书,并带动整个商务扬帆驶进知识更新的时代大潮,使商务迅速成为20世纪初年中国传播新学普及新知的重镇,从根本上奠定了商务初期腾飞的基础。

这首先当然应该归功于张元济,但也不能忘记参与创业的编译所诸同人,没有他们的“咸来相助”和精诚合作,张元济势必孤掌难鸣,商务自然也不会如此迅速地成为中国新书业的巨擘。在商务初期的腾飞过程中,杜亚泉这个名字是不应该被忽略的。

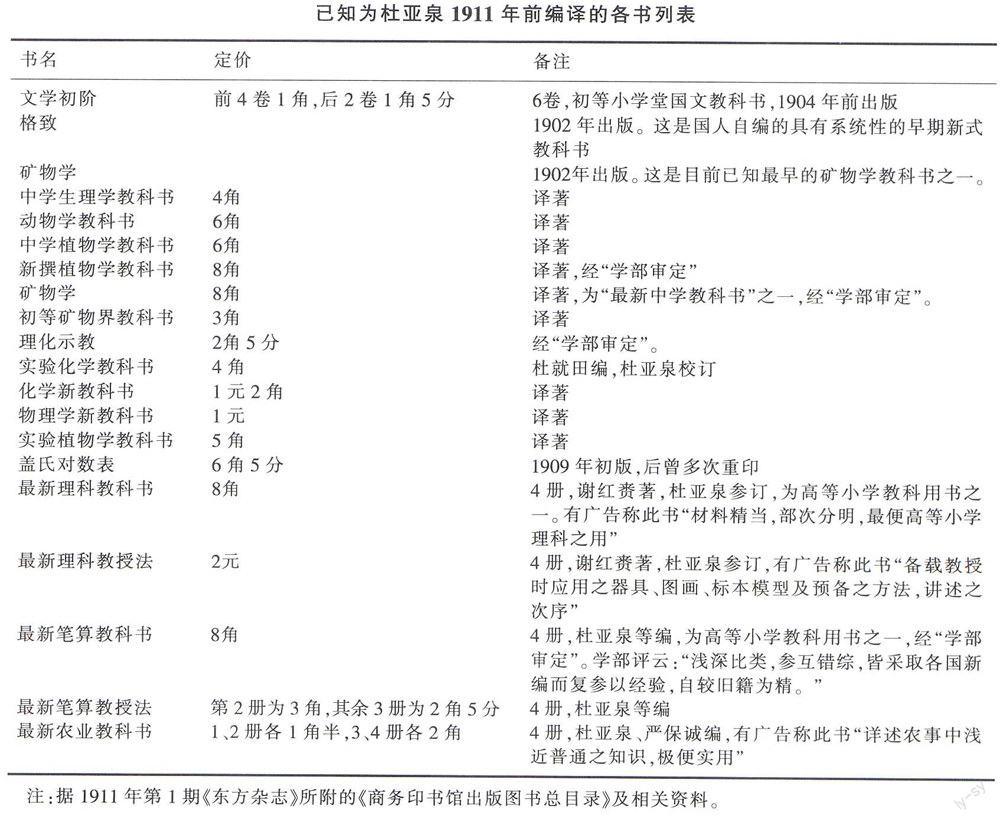

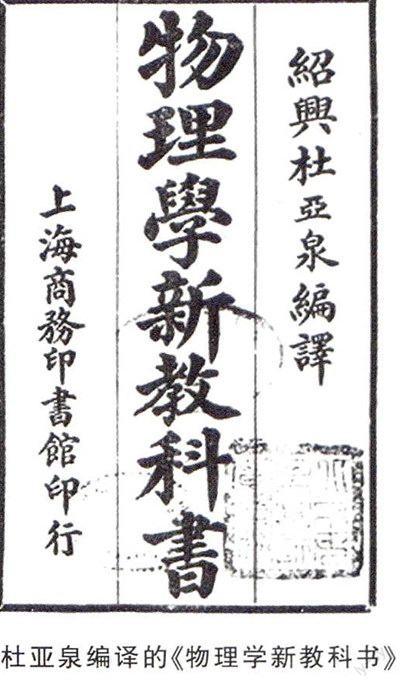

创办之初的商务编译所编印人员不多,懂理化、博物方面的人才更少,因此当时商务出版的理化、博物等方面的教科书和其他相关书籍,大都出自杜亚泉之手。即使是聘请馆外人士翻译,也大都由他亲自校订。据王云五称,杜亚泉为商务印书馆编著的关于自然科学方面的书多达百数十种。其中相当数量是教科书和教授法,范围从小学到中学以及师范学校,内容包括动物、植物、矿物、数学、物理、化学、生理及农业等。由于商务早期的出版物不少只署“本馆译”或“本馆编”,目前尚无法确定这些书中哪些是杜亚泉编译的,但仅就杜亚泉署名的书籍已相当可观。

仅就杜亚泉编译或校订的教科书而言,已足以说明他在普及自然科学方面的突出贡献了,更何况这些书大都曾风行一时,成为那个时代的学子进学之阶梯。近代许多文化人的自然科学知识就是从这些书籍中获得的。据《蒋维乔日记》1906年条记载:他在这一年所读各书就有“杜译《植物学》一册、《生理学粹》两册、《普及动物学教科书》一册、《简明矿物学教科书》一册”。在杜亚泉的倡议下,商务还创设了仪器馆,供学习和观摩动、植、矿物及生理诸科之用。同时举办标本仪器传习班,招收生徒,培养自制仪器、标本、模型的人才。杜本人经常到传习班义务授课。这在当时都是开风气之举。正因为他在商务初期腾飞中的突出贡献,在商务早期,他与高梦旦、陆尔奎一道被称为“创业三杰”。

杜亚泉主持商务编译所理化部最初7年间,除了亲自编译和校订书籍外,还组织理化部内外同人编译了大量的博物、理化、算学等教科书及辅助教材,这些书籍一般都由他亲自设计编辑,编译所理化部因此而成为20世纪初年中国最有影响的普及和传播近代自然科学知识的机构,确乎可谓“功德彪炳”!尽管在他之前,已有不少机构专门从事近代西方科学技术书籍的翻译与介绍,如教会主持的墨海书馆、美华书馆、益智书会、广学会等,政府官办的上海江南制造局翻译馆、京师同文馆、京师大学堂编译局等,均以翻译西书为务,其中绝大部分是自然科学方面的书籍。但这些机构翻译的西方自然科学技术方面的书籍多数并不着眼于普及教育和文化启蒙,影响有限。晚清以出版教科书为主业的30余家出版社也曾出版过不少自然科学方面的教科书,但无论是就质量、数量而言,还是就系统性和完整性而言,都无法和杜亚泉主持的理化部相媲美。

据1911年《东方杂志》所载《商务印书馆出版图书总目录》统计,理化部组织编译的初等小学算学、格致教科书凡13种38册,高等小学算学、理科、农业和商业教科书凡13种57册,小学补习科简易数学和简易格致课本2种3册,中学地理、博物、理化、数学教科书凡82种101册,师范学堂用书12种14册,高等学堂用书1种,共计123种214册。其中经“学部审定”的初等小学教科书6种21册,高等小学教科书5种24种,中学教科书24种29册,师范学堂用书1种,高等学堂用书1种,另有经“总理学务大臣审定”的各类教科书5种,共计42种81册,占送审的各出版社之首。商务编译所理化部能有这样的成绩,与杜亚泉对科学技术的高度重视有关,也与他的精心擘画和实力倡导密不可分。诚如胡愈之所说,杜亚泉“对于自然科学的介绍,尽了当时最大的任务”。

虽然在杜亚泉亲自编译和组织编译的众多书籍中,原创的东西并不多,用他自己的话说,只是一个“科学家的介绍者”,但其影响是非常巨大的。就商务的早期发展而言,这一大批教科书的畅销,一方面使商务成为世纪之初普及和传播近代自然科学技术的重镇,另一方面也为商务创造了可观的利润,壮大了它的实力,并为它的进一步发展奠定了坚实的基础。而就近代中国的知识更新和观念进化而言,其影响则尤为深远,它不仅一般地满足了世纪之初兴学浪潮对自然科学教科书的迫切需要,而且改变了整整一代人的知识结构,并进而推动新旧知识的更替和思想观念的进化,对近代科学观念的形成和科学精神的确立具有重大的启蒙意义。

主编自然科学著作

1911年起,杜亚泉开始主编《东方杂志》,在1920年初告别《东方杂志》后,杜亚泉继续留在商务,专任编译所理化部主任。辞去《东方杂志》主编之职,对他而言是一件无奈的事,但他并没有因此而沮丧,仍然一如既往地从事自然科学的编译之业,为自然科学的传播和普及而努力。

和晚清时期略有不同,民国时期,他除了继续编纂中小学自然科学教科书和其他一些普及读物外,更侧重于主持编纂高质量的辞书和传播较高层次的自然科学著作,并陆续由商务印书馆出版发行,以满足不同层次读者的需求。

这些辞书和著作主要有:《有机化学》(杜亚泉、郑贞文编),《矿物学》(中学共和国教科书,经教育部审定),《新编植物学教科书》,《高等植物分类学》(百科小丛书之一,1933年初版),《下等植物分类学》(百科小丛书之一,1933年初版),《植物学大辞典》(杜亚泉主编,1918年初版),《动物学大辞典》(杜亚泉主编,1922年初版),《食物与卫生》(合译,《东方文库》第54种,1924年出版),《博物学教授指南》(1924年出版),《动物学精义》(译著,大学丛书之一,1939年出版),《化学工艺宝鉴》(1917年初版),《小学自然科词书》(合编,1934年3月出版)。这些书籍中尤以他主持编纂的《植物学大辞典》和《动物学大辞典》为空前巨制。前者集13人之力,历时12年之久,凡300余万字,蔡元培称“吾国近出科学辞典,详博无逾于此者”;后者凡250余万字,囊括和整合了中外有关动物学资料及最新的研究成果,可谓集中外动物学研究之大成。二者均为我国近代动植物科学辞书的开山之作,于增进动、植物科学研究的贡献极大,至今仍有一定的参考价值。

普及自然科学知识

一个人的一生能做成的事是极为有限的,杜亚泉无疑尽了自己的最大努力。他在漠视科学技术的时代里始终以罕见的热情致力于自然科学知识的传播和普及,至死不改其志,这种精神尤其令人钦佩。

1932年初商务印书馆被炸毁后,编译所解散,杜亚泉被迫离开供职28年之久的商务,举家避难返乡。“士惟有品乃能贫”。那时他债台高筑,经济非常拮据,且疾病缠身,但他依然不能忘情于科技知识的普及,特别对小学自然科教师参考书之严重缺乏耿耿于怀,他说:“小学有了理科或自然科的课程,已经几十年,而国民于自然科学的常识绝少进步。其原因不止一端,但是小学教师参考资料之短缺,和小学生补充读物之不足,使教者和读者都呆守着一本教科书,既感兴趣的贫乏,又没有考证和旁通的机会,在这种情况下,自然科学的常识不易进步,自系当然的结果。现在关于小学生的补充读书,如儿童理科丛书,少年自然科学丛书等,陆续印行,为数似尚不少,而可供小学自然科学教师用的参考书还是没有。因此,便决定编著一部专供小学教师用的小学自然科学词书,以补此憾。”

于是,他变卖了老家的所有产业,邀集几位亲友组织了“千秋编印社”,焚膏继晷地编纂《小学自然科词书》,该书收录自然科学词汇2000余条,包括自然科学、天文学、气象学、物理学、化学、矿物学、地质学、地文学、生物学、植物学、动物学、医学、生理学、卫生学、工程学、农业、森林、化工、制造、建筑、摄影术、游戏、食品等23类,书末附有四角号码索引、西文索引、分类索引。全书近90万字,内容极为丰富、实用,是一部深入浅出的极具参考价值的小学自然科教师用书。据说,该书编成后,世界书局曾出高价争购,但杜亚泉不为所动,仍决定交商务出版,以实际行动支援商务的“复业”奋斗。令人遗憾的是,这部小学教师教学参考书未及出版,他便因病长逝了。

杜亚泉逝世的消息传到商务后,商务同人莫不震悼!1934年1月18日,张元济在批转杜海生请为杜亚泉遗像题字的来函时写道:“祈代请汤颐翁代撰诔词,最好用长语句韵语。……弟精神涣散,竟不能握管。多劳良友,且感且悚。亚翁入商务印书馆甚早,先自设普通学书室,后以营业不佳,并入商务,遂入公司任事,盖三十年矣。”字里行间浸透着对杜亚泉猝逝的哀伤之情。王云五特别为杜氏遗著《小学自然科词书》作序,对杜氏的劳绩给予肯定和表彰,并以最快速度出版此书。胡愈之则以“《东方杂志》编辑部”的名义发表《追悼杜亚泉先生》一文,以饱蘸感情的笔触沉痛缅怀了杜亚泉一生的志业。由于杜亚泉晚景凄凉,身后萧条,且尚有二子在中学肄业,商务同人蔡元培、郑贞文、钱智修、高梦旦、张元济、傅纬平、何炳松、庄俞、周昌寿、李宣龚、王云五和夏鹏等12人于同年1月联名发出“铅印单张”,为杜亚泉募集子女教养基金,其中写道:

旧同事杜亚泉先生不幸于上年十二月六日在籍病故。念先生服务商务印书馆,垂三十年,遭国难后,始退休归里,然犹任馆外编辑,至弥留前不辍,可谓劳且勤矣。今闻溘逝,身后萧条,尚赖其族戚亲友为之经纪其丧,文士厄穷,思之可慨。顾其夫人亦老而多病,稚女未嫁,二子在中学肄业。同人等久契同舟,感深气类,悯其子女孤露,不可使之失学。因念先生遗风宛在,旧雨甚多,或以桑梓而悉其生平,或以文字而钦其行谊,必有同声悼惜,乐与扶持。为此竭其微忱,代申小启,伏希慨解仁囊,广呼将伯,集有成数,即当储为基金,使其二子一女,皆可努力读书,克承先业,则拜赐无既,而先生亦必衔感于九泉之下也。

这一教养基金后来究竟募集到多少,已无从稽考,但这篇文字所表达的感念和心意,作为杜亚泉与商务关系的最后见证,多少令人感到温暖和欣慰。但像杜亚泉这样“品格崇高、行足讽世之学人”,这样对民族文化教育事业做出突出贡献的智者,这样把自己毕生的精力与智慧全部都献给科技启蒙的“科学界先驱”,身后竟如此萧条,甚至不得不借棺入殓,又不禁令人感慨系之。

近代科技传播的重要角色

综观杜亚泉学思历程,笔者认为,有两点最值得重视。

一是关于科学与人文。长久以来,科学与人文被视为两个完全不同的知识领域,彼此边界清晰,互不相涉。科学与人文之间的对垒和紧张,构成了近代以来的思想史中非常醒目的重大情节。但在杜先生那里,科学与人文却是一体的。他是一位身体力行的科学启蒙者,同时又是一位深具人文关怀的学人。杜先生是大家公认的“科学家的介绍者”,从1900年创办《亚泉杂志》(后更名为《普通学报》)起,就开始致力于新知新学,特别是近代科学技术知识的传播和普及。1904年加盟商务印书馆后,一直担任商务编译所理化部主任,主持商务版自然科学教科书的编译工作,他亲自编译或校订的小学、中学、大学及各类专科学校的自然科学教科书多达一百数十种,他组织编译的自然科学教科书更难计其数。此外,他还主持编纂了《动物学大辞典》《植物学大辞典》等大型的自然科学工具书,。这些教科书和工具书大都曾风行一时,成为那个时代学子了解、认识和掌握自然科学知识的启蒙教科书,在中国近代科学技术的形成期及近代中国的知识转型过程中都扮演了一个极为重要的角色。其影响也许比辑录在《杜亚泉文选》或《杜亚泉文存》的文字更为深远。可以这样说,传播和普及近代科学技术知识,是他毕生的关怀。直到1933年去世前夕犹在编纂《小学自然科学词书》。

这样一个人当然坚信科学的潜能和科学的价值,但他并不以科学为万物的尺度,他看到了科技及人类认知能力的有限性,意识到科学技术并不是万能的,并不是所有问题都可以由科学来化解的。所以,他倡导科学,却没有滑向科学主义。认识到科技的有限性,也就为人文的张扬预留了一个空间,在这方面,他有许多极深邃的思考,他在《东方杂志》上发表的大量的言论和文章,都关乎这个主题。在近代中国,像杜先生这样既全力推进近代中国科学的启蒙又深具浓厚的人文忧思,同时在科学与人文两个领域都有重要建树的人物是不多见的。

二是关于现代性和反思现代性。现代性是近现代中国知识人的梦想,是他们力追不舍的目标。在这一点上,杜先生当然也不例外。可以说,杜先生是现代性的积极的探索者和不懈的追求者。但同时,杜先生又对现代性保持着高度警觉,注意到了现代性中间内含的负面因素。他在一系列论述中对现代性进行了相当清醒和深刻的反思。他的关于东西文化论战的文章如《迷乱之现代人心》即为明证。杜先生忧虑的是现代性的误用或者说现代化的陷阱。

对现代性的追求,使他不同于一般的保守主义;而对现代性的反思又使他远离激进主义。有人曾称他是“前进的保守者”,不无道理。在近代中国的知识群体中,像杜先生这样既追求现代性又反思现代性的知识人,同样是凤毛麟角的。