为方若先生鼓吹

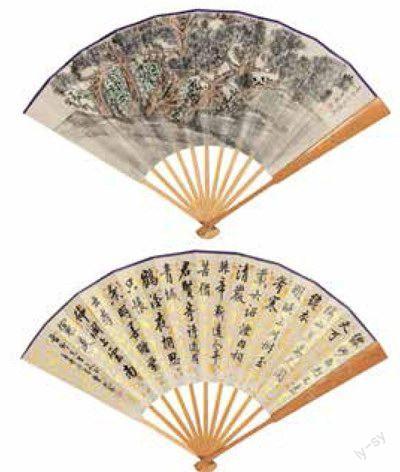

薛翔

方若已去世六十年。我很想用人们很熟悉的一个词来为他做标贴:艺术大师。

但还是放弃了。因为读方先生的画实在没必要那么庸俗,亦与其艺术精神相悖离,想从他的画中找出哪怕一丁点儿凡夫俗子所喜闻乐见的影子,也实在是件困难的事。所以他并无欺世之名。

我只是称他“画家方若先生”,以此表达一份简朴的敬意。

虽然,你若想在所有阿谀奉承的人间文字中寻觅到相关“方若”的,恐怕又是种徒劳的妄念,因为它几乎从来就没有存在过。他只是个“历史”之外的真实。有意思的是,据称,他曾以画画的功德去“赈贫三十年”。

方若的绘画几乎不食人间烟火,所以世间的俗眼并不看重它们;即便看到了,也只是充耳不见、视若无闻。

什么?我用错词汇了?没有!

俗人的逻辑从来就是如此,计白当黑。

我深信,方若的艺术是一块包藏大美的璞玉,亦或是一座被埋没了的价值宝库。这里,我却愿无私地将它们揭示出来,因为对我来说,价值的发现与价值的创造具有同质的意义。

然而,方若又是“复杂”的。

他出生于浙江定海的城关镇,堪称一粒掉落在风水宝地上的情种,身历三朝、饱经风尘,后客死于天津卫。历史的迷雾增添了其传奇人生的玄奥色彩。

很早的时候还只知他是金石学名著《校碑随笔》的作者,近二十多年才关注发现,其人更是一位才情深厚而卓越的大画家。虽无直接因果,其人生中的几个重要接点却为后人解读他的绘画艺术留下了注脚。

早年,年轻的方若即作为北洋大学堂的教授、《国闻报》的主笔,投身到戊戌变法思潮,与康有为、梁启超等维新人士一道被清府追剿而奔命至日本。此当为其人生见识与魄力的佐证。

日本,亦作为中国早期革命党与知识人的避难所和给氧地而存在意义。这是一种天然而必然的互动关系,以至日本在中国早期变革家心目中的地位远高于英、美。

此亦为方若青年生活期的大语境,亦足以旁证,方若,当为新生代的革命知识青年。“启蒙”的理想虽远远未能实现,但启蒙的价值观亦已存在。

方若的传统知识积淀却又是深厚的,他不是一个肤浅口号家、混混人士。这也深刻影响了他的人生走势。革命受挫后的一段日子里,与文友艺坛交游甚广,在“杂草丛生”的天津卫谋得生机,他深受李佐贤、陈介祺等一代金石学、鉴赏学前辈的影响,开始移情于金石碑版的考据研究,旁及于绘画、诗文的消磨。不经意间,却成就出了一系列值得夸耀的成绩。此亦为一种“实学立国”的精神意旨。

虽然,现实中也曾产生过对方若其人的议论,往往会以一种现代伪君子的“正义标贴”去妄估历史,或就像曾经的无知革命小将们所干出的那种种狂暴野蛮。

我以为,历史的研究只在当今具有更高、更开阔的环球视野之可能条件下,才会获得更接近真实的判断,低矮狭窄的视线只会造成更多浅薄和误判的结果。

方若,其人其艺,往往被误读了,甚至被疏漏了。

方若出身于江南,地缘的人文背景映托出了他绘画创作的基调,变幻激荡的社会实践和浓郁深厚的国学探究,为其精神家园的建树提供了奠基资源,漂洋的经历更是打开了他观察世物、思量人生的窗。我以为,这是阅读方若艺术及其人生的三大视点与基本面,多情的构思孕育出超凡脱俗的胸次,多彩的元素酝酿着笔下奇妙的图景。

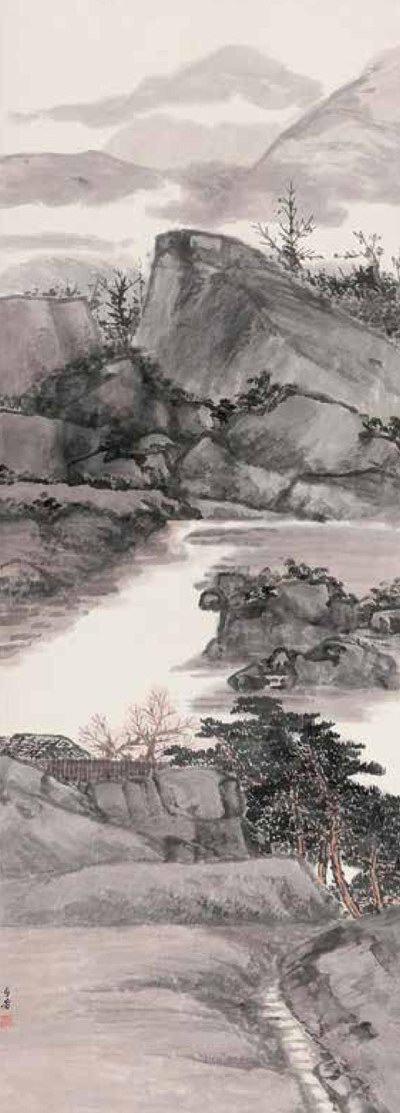

绘画技艺的层面去看,方若的图画大致包容了如下诸元素,从而形成其艺术的特质:

重笔触与淡晕染有机交融构成图景的独特“金石味”。

创意性大胆构图突显出历史新时期的视觉变化。

新安画派尤其弘仁大师的意趣得到了传承与新的诠释。

受近代日本绘画的影响是隐约存在的。

反复的个性化绘画语言强调,揭示出作者自觉的目的。

绘画的叙述性被成功隐喻在了视图的规范中。

充盈式的满构图比喻出灵气的流动,为古人所不能为。

厚重的层层堆砌营造自然间光的层次效应。

淡色彩与墨本色辉映成趣,界临纯粹。

体块感给人强烈的印象记忆。

不经意间处处留有人文的痕迹。

与匠人画、文人画、骚首弄姿之恶习的脱离。

对视图的悟对、理解与表达脉出于传统而不囿窠臼。

自信与自尊也是显而易见的主体语言。

画面元件细节能自立成趣,阐释艺术的纯粹性。

图式的创意标点出与其他任何艺人作品的区分。

让人产生与塞尚(Paul Cezanne)作品进行转换的联想。

广泛的借鉴与联系通过静态的观察得以展现。

构图独特性喻示其对于古人的悄然偏离,产生距离感。

在不知不觉中与世界艺术阶段性发展形成默契。

人文诉求转向视觉诉求的强化,图式化更重要。

敢于超越,甘冒不被世人认知认可之风险的大家风范。

市俗,是无知、迟钝、从众的。他置之度外。

所以,其绘画一直被悄然隐藏在命运女神的私处。

笔者曾藏方若先生所撰书对联一副,他唱:

种石与人不同趣,看花随处得生机。

这是一段人生、一门心思、一个岁月、一种价值的表白与实践。

于此,我为方若先生唱。