平江“花灯戏”的艺术特征及其传承保护

王聪

摘要:平江"花灯戏"是流行于平江县及周边地区的一种传统地方戏曲艺术,主要是反映了湘北人民自汉代以来的历史风俗和人文精神内涵。目前,国家级非物质文化遗产都受到了关注,各机关部门以及相关学者都对其进行研究和保护传承。平江“花灯”在表演、唱词、声腔和伴奏上都具有它独特的艺术魅力,因此,我们有义务和责任去传承和保护它,让它在中国优秀传统文化中不断发展。

关键词:平江 “花灯戏” 艺术特征 传承保护

平江“花灯戏”原名“灯戏”,初期叫“歌戏”,即中国早期的歌剧。湘北花灯戏的代表,主要流行区域在湖南平江、湖北、江西邻近县市。平江灯戏经过不断的完善、探索,无论是从声腔、表演、道具还是到舞美等都已经逐渐自成体系,到目前为止它已经发展成为颇具特色的地方戏剧艺术。平江“花灯戏”已被纳入国家优秀传统文化遗产,但是对它研究得却很少。因此,笔者通过对其音乐艺术特征的介绍,希望能够让人们进一步了解到平江灯戏的本土特色,使作为湖南非物质文化遗产之一的平江灯戏的艺术特色得以充分体现。更多还原

一、平江“花灯戏”的起源

平江“花灯戏”是一种综合民间歌舞、花灯、说唱、茶灯、地花鼓等艺术形式的精华,结合了平江方言和长沙官话作为舞台语言,而且加有乐器伴奏的一种戏剧形式。平江“花灯戏”在民间称为“灯戏”,是湖南著名的地方戏曲之一,由表演时用楠竹灌入清油,插入棉布条照明或用灯笼照明的演出形式而得名,又因艺人多出自平江,是而称之为“平江花灯戏”。

平江“花灯”一词见于乾隆八年编纂的《平江县志民俗》:“元正献岁,邻里燕饮相庆,十二日止,谓之云开节,(旧县志)或者轮接雕神,搬演歌戏”。①《辞海》明确的注解:歌剧是“综合音乐,诗歌舞蹈等艺术而以歌唱”为主的一种戏剧形式,“中国元以来形成的各种戏曲,以歌舞宾白并重亦歌别性质”。按平江方言习惯戏与剧相通,歌剧就是平江的歌戏。其中阐述了产生的历史原因及其客观条件以及自身独特的发展过程。关于平江灯戏的形成,在民间流传的说法不一。笔者本是平江人,所以每年正月初至元宵节,会看到业余艺人组成花灯班,配以拳师,敲锣打鼓,走村串户,每到一家,一旦一丑或双旦双丑载歌载舞,唱一两支曲调即散,以示迎接和恭贺新年。

平江“花灯戏”历史源远,经历了大起大落。在清朝中期发展逐渐兴盛,但到了清代末期却几经波折,慢慢走向衰败。1950年,艺人余导南和一些艺人组成楚剧团,对平江“花灯戏”进行不断的改革和完善,并在很多地方进行演出,让平江花灯慢慢得到了认可。1956年以后,平江县剧团成立,平江“花灯戏”开始多次参加各级汇演,从而获得新生,进而得到社会的认可。很可惜的是“文化大革命”期间又经封杀,保留下来的“花灯戏”剧团就较为少见。2005年原中组部副部长李锐等老首长来到平江,特地点演了平江传统灯戏《闹礁房》《张三守花》等剧目。新时期创作的《菊花诗》《还魂香》《盘花谣》等灯戏剧目获省、市奖励。2006年平江灯戏已成功申请为省级非物质文化遗产保护项目。现如今,平江“花灯戏”成为湘北地区地方戏曲的重要代表,在湖南乃至全国地方性戏剧剧种中都占有重要地位。

二、平江“花灯戏”的艺术特征

平江花灯经过长期的流传演化,虽吸取了各地地域的方言、音乐素材和风格,但它作为湘北地区地方性戏剧代表在表演特色、唱词特色、声腔特色及伴奏特色上仍都有自己的独特风格。

(一)表演特色

湘北地方戏剧代表平江“花灯戏”表演特色有以下几点:

1.它可以即兴发挥表演,擅长临台脱口独可撰成篇章。

2.舞蹈种类繁多,表现独特,吸收了民间大量舞狮、舞龙、巫舞及民间彩龙船等众多民间表演艺术形式,其舞蹈气势磅礴、大胆有趣。

3.平江方言独特。唱腔、念白、声腔和声韵等都与其他戏曲有明显的区别。

4.一丑、一旦或几丑、几旦的表演行当组合独特,可边走边唱,载歌载舞,可登台演出,也可不择场地,围观成“戏”,是真正服务人民大众的民间传统艺术。灯戏故事来源之泛,情节曲折生动,唱、做、念、打表演技法逼真动人,惟妙惟肖。

5.平江历有闹新春、莲花闹、送春牛、赞土地等说唱表演及历史故事都以唱为主,加上道白和表演动作,用说唱艺术形式将其展现,形成灯戏综合艺术。注重口、眼、身、手、步等程式的综合运用。化妆颜料以红、黑、白三色为主。

6.打击乐独特。采用云锣和大锣,音差对比强烈,形成了16度,风格独特。

(二)唱词特色

1.唱词结构。花灯戏的唱词在传统剧目中多七字两句或三、五为一句,音韵仄起平收,唱腔中音程关系改变较大,形成了一种独特的艺术风格。

2.衬词。在平江花灯的演唱中,常用的衬词有啊、哎、哪、咿、呀、嘿、哩等。衬词在灯戏中运用较为广泛,从而使花灯戏更加生活化,更加深入人心。

3.地方气息浓厚。平江地域略为偏僻,其方言从韵母、声母、声调上都与其他语言有明显区别。平江方言有七个单字调,分别是阴平阳平,阴上阳上,阴去阳去,入声。平江灯戏遵循平江方言的主要规律,具有浓厚的地方气息。

4.平江灯戏的唱腔很大程度上也受到平江方言的影响,不但讲究字正腔圆,而且它的咬字发音与平江方言也是紧密相连的。真假声灵活转换,衬词的广泛应用以及在很多时候会运用到喉音,这都是平江灯戏唱法特色,其中真假声的灵活转换最为常见。

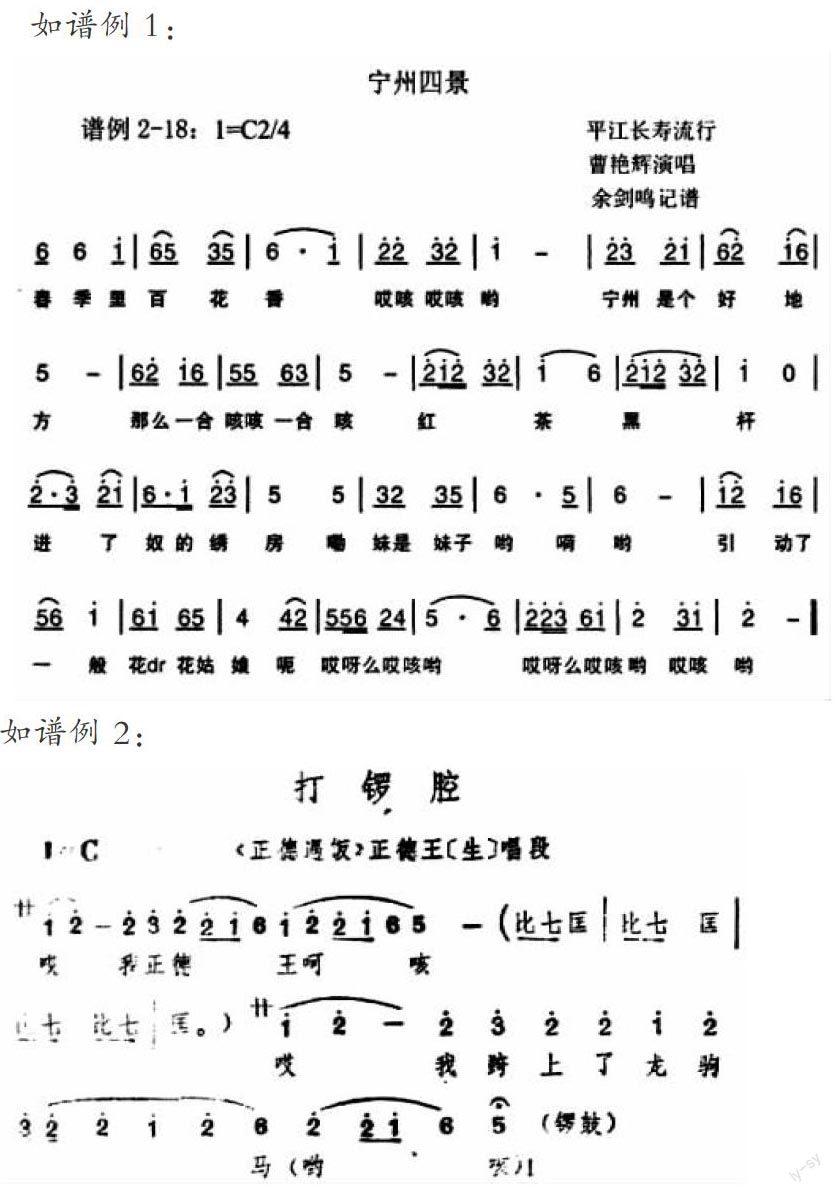

(三)声腔特色

平江“花灯戏”的唱腔属曲牌体,分为小调、正调和专用曲牌。

1.正调主要吸收川调中川腔的阴川调、双川调、叫头、哀子等,有的刚劲,有的亲昵;有的高亢,有的亲昵;充分体现出平江的地方特点。

锣腔:属于曲牌体结构,是“一人起唱,众人和腔”,和号子有相似之处。起初为人声帮腔和锣鼓伴奏,后来又增添了伴奏过门和伴奏乐器,又分为“南路锣腔”和“北路锣腔”。

2.小调的音乐旋律较为灵活多变,比正调更加具有独特的地方特色,平江花灯戏发展到后来也汲取了很多外来的小调音乐,例如在《张三盘姐》中对福建的《采茶扑蝶》的旋律音调的运用。

3.专用曲牌主要是历代的艺人根据某些剧目特殊唱段的需要,将部分民歌和曲调相结合而独创的一种唱腔。表演方法各异,没有具体套路,较为随意,但始终还是与平江方言的音调相结合。

(四)伴奏特色

平江“花灯戏”的伴奏也是非常丰富多彩的。伴奏乐器有大琴、套胡、战鼓等。乐队的建制分为文场和武场。文场主要以胡琴为主,是在开场的时候作为引子、间奏使用。通常伴奏者会根据表演者的情绪以及台下观众的气氛进行适当的改变。拉奏的音量及其情感都带有一定的即兴性。武场中以打击乐马锣为主,节奏感强烈,锣声清脆、古朴,地方特色强烈。

三、平江花灯戏的保护及传承

现如今,国家非常重视对非物质文化遗产的保护,政府部门也采取了相关保护措施。平江“花灯戏”作为一种省级非物质文化遗产,同样也受到了相关部门的重视,保护程度较之前有所提高,但由于一定条件的限制,其传承及发展情况仍遇到方方面面的问题。至此,笔者通过对平江“花灯戏”的保护、传承及发展提出了几点建议:

(一)创建文化旅游品牌

随着当今社会经济的不断发展,音乐商业化也更为明显,不管是一场比赛还是一场演出都可以一定程度的带动相关行业的发展。平江是一个红色旅游区,一个著名的将军之乡,旅游景点丰富。如果可以做到将平江的地方文化与旅游业接轨,让游客在享受旅游的同时还可以感受到地方音乐的魅力,这样不断能够刺激到旅游业的发展,同时也可以让地方文化得到传承与关注,实现音乐文化与旅游的双赢。

(二)扩大政府宣传力度

随着信息化时代的到来,互联网进入各家各户,但是真要在网络上搜索平江“花灯戏”的相关内容则很少很少。政府部门可以利用网络平台,加大力度宣传和推广平江“花灯戏”。首先,政府可以建立一个专门提供平江“花灯戏”信息的官方网站,让平江“花灯戏”得到更好的保护和发展。其次,政府应该多组织有关灯戏的比赛。最后,可以举办一些艺术展览会,展示艺人们新创作的作品,推动民俗文化与现代文化的交融。

(三)坚持正确的方向,走创新发展道路

现在,花灯戏的演出比之前更为简单,笔者看到过几次,伴奏乐器只用二胡、唢呐、嚓等打击乐器,演出的人员也只有三四个,大多年龄偏大,唱词更是生活化、口语化。如果再任由这样继续发展下去的话,传统的戏曲音乐就会失去它原有的艺术价值,人们所传承的戏曲音乐也会偏离正确的发展道路。但如果传统戏曲音乐始终保持一样的风格,不与时代接轨的话,它存活的几率也是不忍直视的。当然,在创新这一方面,有些有识之士也下了很大功夫,例如大型灯戏《金凤凰》就取得了很不错的成绩。平江“花灯戏”要想继续发展,就必须找到正确的发展方向,推陈出新,创作出符合时代潮流又保留本土特色的花灯作品。

四、结语

平江灯戏经过上百年的孕育、发展和传承,经历了无数次曲折发展后,使自身不断的成熟和完善。平江灯戏有着鲜明的音乐特色,灯戏的研究者及艺人们一直尽自己最大的努力传承和发展平江灯戏,使平江灯戏一直活跃在地方戏曲之中。但仅仅有他们的努力是远远不够的,笔者希望社会各界对平江花灯戏也能有更多的关注和重视,从而促进平江花灯戏新的发展。

注释:

①周玉屏:《平江花灯戏探源及艺术特征剖析》,《音乐时空》,2016年第7期。

参考文献:

[1]何玉人.花灯戏生态特征论[J].艺术百家,2010,(06).

[2]周玉屏.平江花灯戏探源及艺术特征剖析[J].音乐时空,2016,(07).

[3]周玉屏.平江花灯戏的行当特点分析与传承[J].戏剧之家,2014,(08).

[4]谢雨.2010年全省县级剧团优秀剧目展演平江花灯戏《金凤凰》[J].艺海,2011,(02).