日益崛起之东南亚艺术市场

Leah

早在2013年年初时,纽约古根汉姆美术馆便展出了以东南亚及南亚国家为主题的大展:《无国家:东南亚及南亚当代艺术》(No Country: Contemporary Art for South and Southeast Asia)。近年来,国际间掀起了一股“东南亚热”,市场上对于东南亚现当代艺术的藏购需求在过去十年中达到一波高峰。在1997年时,美国就有以东南亚现当代艺术为主题的艺廊,佳士得与苏富比两大拍卖行也在2005年便开始拍卖此区域的艺术作品。亚洲艺术文献库汇整出最常出现在国际双/三年展的艺术家,其中前20名就有5位是来自东南亚。

你不太知道的事:东南亚也有当代艺术

2015年的HUGO BOSS亚洲新锐艺术大奖刚刚落幕,获奖者是来自菲律宾的艺术家:谷口玛丽亚(Maria Taniguchi)。这也是该奖第一次跨出大中华区域,将视角拉到东南亚,在入围的艺术家中,即有三位艺术家是来自东南亚区域。

而对于许多国人来说,东南亚当代艺术显得较为陌生,但其实近几年来东南亚现当代艺术在国际市场上收益颇丰,尤其是随着最近中国现当代艺术的成长放缓,在最近几场拍卖上,国际拍卖行们也纷纷将焦点转向东南亚地区。自2009年以来,东南亚现当代艺术作品便以10倍以上的速度快速增长着,对于许多藏家来说,颇有当年中国现当代艺术市场的火热度。2015年11月底,适逢新加坡建国五十周年,香港佳士得拍场首次以单一国家为主题形成专场,以钟泗滨与陈文希两位南洋艺术先锋为代表,推出将近20位新加坡艺术家作品。上拍作品共41件,件数成交超过92%,总成交金额逾3679万港元,百万成交之作共8件。

回顾2015年春香港苏富比夜场有四位东南亚艺术家刷新个人纪录,2014年香港佳士得秋拍上,新加坡艺术特别专场的总成交额也达到4,769,295美元,最高成交价拍品为新加坡艺术家钟泗滨的作品《峇里舞会》,1,000,753美元的成交价创造了艺术家本人新的作品成交纪录,整场共创造10位艺术家作品纪录。以收藏当代艺术闻名的瑞银集团近几年来收藏东南亚艺术家的比例也高达40%,就连在古根汉姆举办的展览也是由瑞银资助,该区域一直都是集团关注的焦点之一。据雅昌艺术市场监测中心(AMMA)数据显示,在这十年间,东南亚艺术市场在经历了金融危机的考验下稳健上涨。

事实上,东南亚地区不论在地理、民族、文化或宗教上,都是一个兼容并蓄且多元融合的区域。在此地,我们可以看到来自印度、中国与阿拉伯等古老文明的影响,也可以看到欧洲殖民统治者所遗留下来的文化制度。这些来自不同国度的文化在这片区域相遇、碰撞并且彼此融合,形成了东南亚现代艺术的独特面貌。

在这片百花峥嵘的艺术市场中,又以印度尼西亚的市场最为瞩目,原因之一便是因为该地人口众多,这也使得印度尼西亚有更多的艺术家和藏家,在发展上更为迅速。马来西亚、新加坡与泰国也是非常具有艺术潜力的国家,这几个国家都拥有大量的艺术家,产生优秀作品的比例也相对高。此外国家本身国际化的氛围,也有助于将这些优秀艺术家的作品传播到世界各地。

关于东南亚艺术史的书写:新加坡国立美术馆

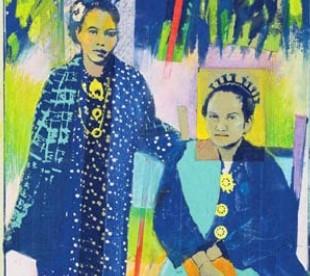

去年11月,艺术界几件重大新闻之一,便是适逢新加坡建国五十周年开幕的新加坡国立美术馆。这座拥有全世界最大东南亚现当代艺术馆藏的美术馆,自2005年宣布启动,总共耗资3.8亿美元,位于前最高法庭与市政厅之内,馆内藏品超过1000件。这座以展示19到20世纪现当代艺术为主的美术馆推出了两个展览:一个是以专注新加坡自身艺术发展为主的“你叫什么名字”(SipaNamaKamu),另一个展览名为“宣言与梦想之间”(Between Declaration and Dreams),藉由400多件作品展示了东南亚艺术史的发展。

对于这个建国不过半世纪,总人口数约550万人的国家来说,梳理自身近现代历史上有名气的艺术家作品并非难事,然而这座美术馆的建立,恰恰显示了新加坡一系列的文化活动背后,尝试掌握东南亚艺术文化话语权的野心。

然而这份野心却刚好弥补了东南亚地区没有系统理论的缺口,而这缺失的一角,在东南亚现当代艺术日益火爆的今天,却也显得愈发重要。艺术市场与理论梳理一直有着相辅相成的作用,缺乏艺术史论述的市场并无法长久。而东南亚现当代艺术在世界范围内长久以来一直都缺乏权威性的理论研究。19世纪晚期,当殖民探险家踏上这片位于印度与中国的“风下之乡”,他们便妄言这片土地上的居民缺乏自己的文化主体:他们的书写系统源于中国,他们的信仰系统源于印度。即使东南亚有任何可以辨识的文化表现,也不发源于这片土地上。这些西方探险家便以此为由,心安理得地在南洋地区进行他们的剥削。

随着殖民时代远逝,近年来各院校也逐渐增加关于当地艺术史的研究项目,希望能够更有系统地去诠释本土艺术的发展。东南亚地区多数的国家都有西方殖民的背景,唯一一个未曾经过西方殖民的国家泰国,也曾受到西方文化的强势入侵。也因此,殖民文化与历史便直接地反映在东南亚地区多数的作品中。东南亚不论古今,都是欧美人士喜爱旅行之地,在西方殖民期间,曾有大批的欧洲艺术家来此定居、旅行。这批艺术家在当地对于其艺术教育与发展也产生了浓厚的影响。在东南亚艺术发展脉络中,可以清晰地看见西方艺术史中熟悉的发展风格。然而与西方和中国不同的是,在摆脱殖民时期之后,许多地区都开始独立建国,艺术家们也尝试在作品中,发扬这种独立自主的精神,将本土文化融入艺术品中,希冀借此摆脱强势的西方艺术语言。

东南亚地区多元的语言文化背景造就了东南亚艺术的百花齐放,但却也使得艺术史系统化的梳理困难。新加坡国立美术馆承担了这项责任,在新成立的美术馆中有一个作为艺术研究中心的图书馆,负责系统化当地及东南亚区域的艺术史,也帮助艺术家们在西方与传统文化中,找寻到自己的声音。

新加坡:以经济目的为导向的文化政策

新加坡虽曾拥有“文化沙漠”的恶名,但在李显龙的带领之下,近几年来逐渐发展成区域的艺术中心。从2006年首届新加坡双年展开始,到2010年的文化自由港(Singapore Freeport),2011年的“艺术登陆新加坡”(Art Stage Singapore),再到2012年吉尔曼艺术区(Gillman Barracks)正式启动。等等动作都可以看到新加坡政府可望取得东南亚艺术领头羊甚至是亚洲艺术中心位置的野心。

在政府有力的支持下,新加坡从收藏、学术研究与艺术推广等三方面都得以全面掌握话语权。早在80年代,新加坡便成立了新加坡国家艺术理事会(National Arts Council),并与经济发展局等相关部门合作,发展了拍卖行、画廊等艺术基础服务,以满足不断增长的市场需求。

新加坡近年来于艺术文化发展方面,在亚洲地区可说是建立了一个奇迹典范。在艺术家、评论媒体、艺术空间与市场等几个建构艺术产业的主要环节都不足的情况下,居然可以建构成一个连北京、上海等城市都前往取经的区域艺术中心。

政府的鼎力支持当然是主要原因,否则光靠当地市场需求推动,是难以达到目前光景的。作为亚洲的金融重镇之一,新加坡的文化政策也以经济为主要发展导向。在政府的推动下,新加坡政策与商业得以完美的结合,形成一套完整的商业生态,也可以看出新加坡近几年来力求经济体转型的企图心。

然而,产业最终还是要经得起市场的检验。新加坡的文化经济也面临着一些困难,最重要的一点就是在没有深厚的艺术生态和资源的前提下,光靠着政策的运作,虽然短时间内可以达到效果,但受到市场景气的影响,仍会流于昙花一现。再加上新加坡极高的消费水平,据悉在吉尔曼艺术区驻扎的画廊,有三分之一都打算合约期满后不再续约,成本高昂人流稀少,是让这些画廊无法继续驻扎的原因之一。随着东南亚区域的发展日益蓬勃,新加坡的邻国们显得更加有吸引力,因为开发较晚,所以物价不像新加坡那么高昂,低成本高获利的市场也让许多艺廊为之向往。过于保守的艺术土壤、Art Stage一年不如一年等批评声浪,都是新加坡艺术市场发展上必然要面对的考验。

马来西亚:带动当代艺术发展的民间团体

相比于政府过度干预的新加坡,邻近的马来西亚则是显得冷清得多。许多西方学者都认为,马来西亚政府对于艺文活动缺乏赞助与兴趣是造成马来西亚当代艺术成长缓慢的原因之一。在缺乏有话语权的公共空间的前提下,艺术家没有办法有健全的文化环境和广大的艺术受众,都影响了马来西亚当代艺术的发展。新马本一家,在长达多年的殖民历史中早就创造一个重商轻文的社会,自艺术在此发展以来,普遍缺少正规性的画廊与空间,必须仰赖当地的会馆、报社或外国文化中心等地举办展览,也因此在马来西亚各民间团体早就有紧密的合作。

马来西亚除了华人外,还有许多民族,是个多元种族的社会。但在1970年代,种族暴乱事件发生后,马来西亚政府也曾尝试推行统一化的文化认同。政府将马来人的价值观与文化置于优先地位,其中也包含了伊斯兰教的教义。在政策的引导之下,艺术家们自觉或是不自觉地参与了国家认同和本土意识的建构,国家机器试图建造出一种以族群为本位的审美文化,披着官方意识形态的魔爪也深入了艺术家作品中。马来西亚多族群、多元文化社会环境下所形成的多样性反而变得狭隘起来。

不过在1991年以后,国家对于社会的介入渐渐由强转弱,在自由化经济的影响下,种族关系间的紧张和不稳定也渐渐减少。国家认同出现多元发展趋势,而中上层阶级对于文化艺术等品位鉴赏也有越来越多的要求。市场需求带动资金投入,接踵而至的商业画廊与替代空间赋予了当代艺术家不少活动机会与空间,更多新生代艺术家投入并形成良性循环。

但曾经代表国家审美的国家画廊(National Art Gallery)却在此时式微,在公共资源稀缺的情形下,却给了画廊等中介者有利的机会。“HOM Art Trans”是一个由画廊、工作室和档案室所组成的机构,其核心工作是为视觉艺术工作者提供援助和支持。在2009年时,机构推出了“马来西亚新锐艺术家奖”(Malaysia Emerging Artist Award),多年来艺术奖提拔了多位年轻艺术家,并且有计划地帮他们包装与推广,帮助艺术家名利双收。在艺术圈受欢迎的程度可以与国家举办的“当代青年艺术家奖”(The Young Contemporaries Award)相提并论。

泰国:私人画廊的困境

泰国文化创意产业的欣欣向荣一直是全球有目共睹的。作为东南亚国家中唯一一个没有被西方列强殖民过的国家,泰国完好地保存了其传统文化,并与西方文化互相结合。亚洲艺术文献库曾推出最常在国际展览展出的艺术家名单,前二十名中,来自泰国的艺术家便占了三位:Rirkrit Tiravanija、Navin Rawanchaikul和Surasi Kusolwong。当然这也是得益于泰国具有声望的学者策展人Apinan Poshyananda,他在1992年出版泰国现代艺术的论述后,便受邀为亚洲协会策划第一场当代艺术展。东南亚的艺术发展,很大一部分通过这些国际间知名的策展人,走入国际的公共空间,并得到发展东南亚艺术更多的可能。

不过即使对于外国人来说,泰国不论是艺术或者社会都给人一种多元开放的印象,但其实泰国的视觉艺术家是颇为保守的。相较于常批判社会的行为艺术家和电影工作者,缺乏展演空间的视觉艺术家就不得不服膺于国家体系。几座大型的展览中心可以看出政府对于文化艺术的管控,如红衫军期间,文化部便在位于市中心的曼谷艺术与文化中心(BACC)举办了一场以谴责暴力为主的展览。也因为泰国的画廊大多与权力机构、市场经济与旧努力挂钩,所以画廊经营者相当保守,较为激进的主题很难找到一片天。

小型的独立艺术机构在泰国也面临着尴尬。因为多数民众对于当代艺术的认识有限,而稍有想法的艺术机构在国内很难得到官方或者企业的赞助,然而对于外国基金会来说泰国的经济状况又是相对富裕的,所以这类艺术机构很难申请到补助。此外,经营成本也偏高昂,只能仰赖同好的资助,以此填补泰国在私人文化机构上的空缺。

印度尼西亚:不可忽视的艺术力量

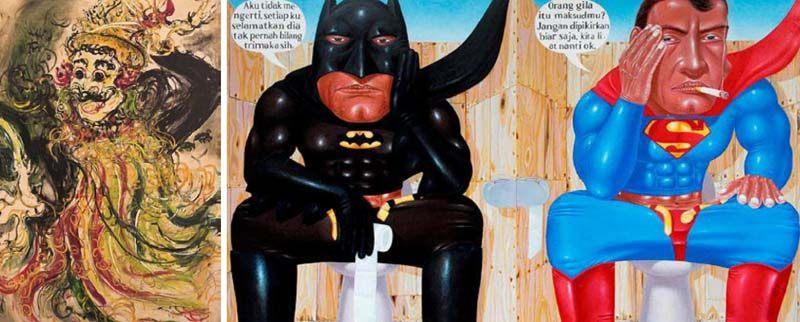

印度尼西亚的现当代艺术首次被世人注意到,应该是始于2007年的香港佳士得秋拍,彼时佳士得才开东南亚现代与当代拍场没多久,然而来自印度尼西亚的当代艺术家米斯尼亚迪(I NyomanMasriadi)便爆出黑马,《斗鸡眼》一作以超过估价20多倍的264万港元成交,不但创下了艺术家个人拍卖纪录,也写下了东南亚当代艺术的最佳成绩。他的作品以戏谑的风格讲述印度尼西亚当代社会商业化的问题,鲜明的风格使他深受藏家喜爱。

印度尼西亚有三个艺术中心:日惹、万隆与峇里岛。这三个城市以其美术学院及培养出的优秀艺术家各别苗头,并成为印度尼西亚作为艺术大国的基础。

早在19世纪时期,受到殖民统治影响,来自欧洲的艺术家们如Walter Spies、Mayeur、Raden Saleh等人便在印度尼西亚各地活跃创作,成为印度尼西亚艺术史蓬勃发展的开端。在独立之际,前辈艺术家们如阿凡迪(Affandi)和古拿温(HendraGunawan)为了追寻国家的艺术语言,转而抛弃艺术创作的技法,将艺术视为宣扬民族独立的手段,也开启了印度尼西亚艺术的新页。

共和国成立后将活动重心转往日惹,也让日惹的艺术学校以偏重印度尼西亚本地传统为主,学校老师也多来自当地工作室。然而万隆作为一个殖民色彩浓厚的城市,在革命之后则显得清闲,西方艺术在这里很容易被吸收,但也使得日惹与万隆看起来呈现一种对立的状态。至于峇里岛则没有这样的情况,欧洲旅游者与当地艺术家的交流使得当地艺术家较为温和,并没有民族革命的声音。

在这样的历史背景之下,也造成了印度尼西亚各地不同的艺术风貌,尤其是在80、90年代,印度尼西亚的经济开始飞速增长,摩天大楼与豪宅不断涌现,生活水平也越来越高。在这样的时空下,各类型的艺术空间也相继出现,尤其是随着国际间的交往日益频繁,印度尼西亚也不可免俗地再度受到西方世界的冲击。

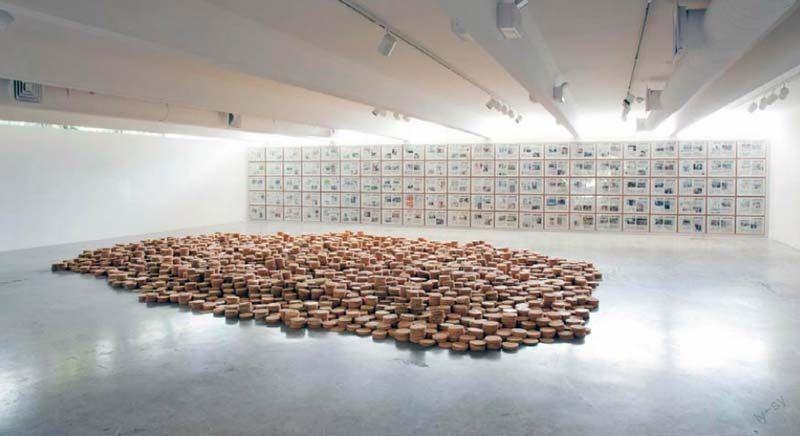

尽管国家建立初期,政府曾尝试掌握文化话语权,然而随着信息技术的发达,由教育部和文化部把持的推广机构也相继失灵,当地艺术家们利用网络与各种组织和个人建立了广泛的联系,其中包括很多国家的艺术家、策展人。这些组织包括雅加达的Ruangrupa,日惹的Mess 56、ApotikKomi和TaringPadi,万隆的新媒体艺术中心(the Bandung Center for New Media Art)、Jejaring、Rumah Proses 还有巴里岛的KlinikSeniTaksu。以雅加达的Ruangrupa为例,它们成功地进入了国际世界,并且为喜欢新媒体艺术的雅加达艺术家提供交流空间。

即使印度尼西亚的现当代艺术发展曾经放缓,但究其富含艺术史底蕴的背景和较为自由的风气来看,该地区的现当代艺术还是值得被持续关注的。

除此之外,菲律宾的现当代艺术家近年来在国际能见度上也有大幅进步,当地的艺术家活动力强,常在国际舞台上曝光。其中一个原因应该是语言能力问题。东南亚诚然有许多好的艺术家与作品,但相比于菲律宾、马来西亚、新加坡等以英语为母语的国家,其他地区的艺术家在国家之外的能见度就显得较为吃亏。

随着亚洲经济在全世界占有的重要性与日俱增,亚洲当代艺术的风潮势必还要继续延烧下去。当中国当代艺术市场已渐显疲软,东南亚日益崛起与成熟的艺术市场变得更令人期待。加上新加坡学术政策上的推动和各国艺术家自发性的组织,这波东南亚热会延烧到怎样的程度,十分令人期待。