钟情自然重探究 突出主干考能力

吴声权

近十年来,广东高考改革经历了几个重要阶段:2004年,广东高考实行单独自主命题;2007年,为适应新课改要求,广东高考考试科目设置为:3+文科基础/理科基础+X,同时,废除沿袭了20多年的标准分制度,恢复原始分;2010年,广东高考又取消沿用11年之久的X科,只考语、数、英+文科综合/理科综合,同时增设高中学业水平考试。2016年,广东高考又迎来新一轮改革浪潮,将中止延续了12年的单独自主命题,恢复采用全国命题卷。这早已牵动了上亿广东人的心,尤其是一线的中学教师、学生和学生家长的高度关注。研究最近五年全国高考I卷的命题特点和备考策略也已提到中学教师的议事日程。为此,笔者对2011-2015年全国高考文综(新课标I卷)地理试题进行深入的分析研究,略有心得,希望能抛砖引玉,得到诸位行家的指点。

经过深入研究,笔者认为2011—2015年全国I卷地理试题的命题具有以下几个突出特点:

一、重视问题探究,问题探究是试题耀眼的亮点

从2011-2015年全国I卷地理试题来看,问题探究题随处可见,尤其在简答题中最为突出,充分体现新课标探究学习的教学理念。现以最近三年的36、37题为例:

2013年36题“寻找最佳避寒地”,其中“(2)推测攀枝花1月份天气特征。(3)小明建议把攀枝花打造成‘避寒之都,吸引人们冬季来此度假。小亮则从空气质量角度提出质疑。试为小亮的质疑提出论据。”都是很好的探究题,尤以(3)最为突出,并且答案是开放的,只要言之有理都可以拿分,探究味极浓。

37题“非洲维多利亚湖鲈鱼问题探究”:(1)分析阻碍尼罗河鲈鱼游入维多利亚湖的自然原因。(2)分析尼罗河鲈鱼在维多利亚湖迅速繁殖的自然条件。(3)分析尼罗河鲈鱼迅速繁殖对维多利亚湖鱼类资源及捕捞业的影响。(4)说明尼罗河鲈鱼引进对维多利亚湖沿岸地区经济发展的贡献。四个问题层层深入,向纵深探究,是非常好的探究题。

2014年36题“青藏高原错那湖风沙问题探究”:(1)分析错那湖东北部沿岸地区冬春季风沙活动的沙源。(2)说明上述沙源冬春季易起沙的原因。(3)简述风沙对该路段铁路及运行列车的危害。(4)针对该路段的风沙灾害,请提出防治措施。37题“沙特磷酸盐工业问题探究”。也是两道层层深入,向纵深探究的好题。

同样,2015年沿续了2014年的36、37题,又出了两道好题:

36题“美国大盐湖卤虫问题探究”:(1)分析大盐湖盛产卤虫的原因。(2)说明早年卤虫产业规模较小的原因。(3)推测20世纪80年代以来,水产养殖业快速发展的原因及其对大盐湖卤虫产业发展的影响。(4)你是否赞同继续在大盐湖发展卤虫捕捞业。请表明态度并说明理由。

37题“青藏铁路沿线地理环境及热棒散热问题探究”:(1)分析青藏高原形成多年冻土的年平均气温比东北高纬度地区低的原因。(2)图8a所示甲地比五道梁路基更不稳定,请说明原因。(3)根据热棒的工作原理,判断热棒散热的工作季节(冬季或夏季),简述判断依据;分析热棒倾斜设置(图8b)的原因。

这两道大题探究性更强,要求学生融会贯通,知识的综合、灵活运用能力要求更高。

高考试题中探究题的出现,正是新课程标准“要求学生在梳理、分析地理事实的基础上,逐步学会运用基本的地理原理探究地理过程、地理成因以及地理规律等”和“重视对地理问题的探究”的要求。

二、钟情自然地理,自然地理所占比重较大

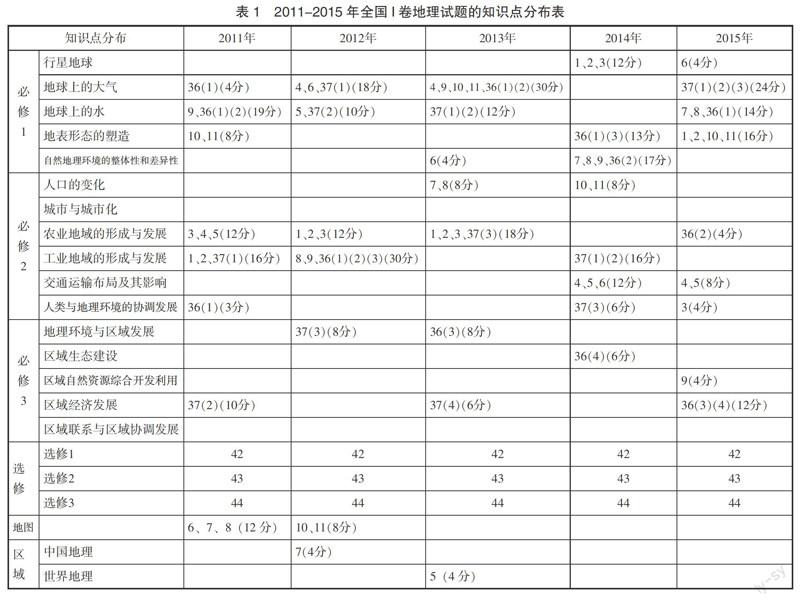

《广东卷考试大纲的说明》对必修1、2、3和选修模块的内容比例是:自然地理(必修1)约占32%,人文地理(必修2)、区域可持续发展(必修3)和选修模块约占68%。而从全国I卷2011-2015年(尤其是最近三年)的高考试题分析来看,自然地理的分值是远超32分的。下表是2011-2015年全国I卷地理试题的知识点分布表(表中数字为考题号和分值)。

从下表可以看出,最近五年全国I卷地理试题的命题专家对自然地理情有独钟。自然地理(包括地球、地图,不包括选修模块)的分值年平均约占45分(最近三年约占48.7分),最少的2012年为36分,最多的2015年达到58分;如果包括选修模块,自然地理年均分值在45至62分之间。自然地理的比重之大略见一斑。

三、突出主干知识,重视能力考查,牢牢抓住高中地理的核心

2011-2015年全国I卷地理试题中,重点考查自然地理和人文地理的主干知识,并且大部分主干知识在最近五年高考中反复考查,从不回避己考查过的知识点。

自然地理知识中考查得最多的章节内容是:地球上的大气、地球上的水、地表形态的塑造,其次是行星地球、自然地理环境的整体性和差异性。人文地理知识中考查得最多的章节内容是:农业地域的形成与发展、工业地域的形成与发展,其次是:人口的变化、交通运输布局及其影响、人类与地理环境的协调发展。区域可持续发展知识中考得最多的章节内容是:区域经济发展、地理环境与区域发展等。

其中出现频率最高的考点是:大气受热过程,全球气压带风带的分布、移动及其对气候的影响,气候类型的特征、分布、成因,常见天气系统,全球气候变化及其对人类活动的影响,水循环,水资源及其合理利用,地表形态变化的内、外力因素,地壳物质循环,以及农业区位因素,工业区位因素等。(详见表1。)

在能力方面,试题的命制侧重能力立意,知识点切入比较灵活,主要考查“获取和解读地理信息,调动和运用地理知识、基本技能,描述和阐释地理事物、地理基本原理与规律,论证和探讨地理问题”等四方面的能力。选择题主要考查学生的前两种能力,非选择题对能力的考查更全面深入,对各种能力的考查都有体现,尤其是后两种能力的考查。从2011-2015年全国I卷地理试题的分析研究来看,试题的能力要求层次逐年有所提高,试题提供的信息越来越丰富,理性思维与思考过程有所增强,考查的时候非常重视思维深度。

全国卷试题设计不刻意强调知识点的覆盖面,体现了知识抽样、考查主干的高考命题原则,同时注重考生能力的考查,这正好牢牢抓住了新课标高中地理的核心。

四、设置开放性试题,更加注重考查学生的创新思维和探究能力

全国高考地理试题出现了开放性试题,这是新课标卷的又一大亮点。从2011-2015年全国I卷地理试题的研究分析中发现,几乎每年都出现开放性试题:2012年37(3)(8分)、2013年36(3)(8分)、2014年37(3)(6分)、2015年36(4)(4分)等,年平均分值为6.5分(2011年除外,2011年还没有出现开放性试题)。

何为开放性试题呢?不同学者有不同的理解,但一致认为开放性试题的基本特征是:答案不是唯一的,允许多样化,具有很高的开放性。

地理开放性试题与封闭性试题相比,它更注重考查学生思维的灵活性、创造性。与侧重考查学生思维的严谨性的封闭性试题形成良好的互补。开放性试题在考查学生“获取和解读地理信息、调动和运用地理知识”的能力、“描述和阐释地理事物、论证和探讨地理问题”的表达能力的同时,更加注重考查学生创新思维和探究能力,能更加全面地鉴别学生的思维品质,有利于学生发散性思维空间的拓展和对学生创新能力的考查。

根据2011-2015年全国I卷地理试题的命题特点,我认为在2016年的高考备考中应该注意以下几个方面问题:

一、抓住主干不放松,夯实知识基础,构建知识网络

从表1可以看出,不论每年的试题怎么变,仍然离不开新课标要求的高中地理的主干知识。另外,全国卷与广东卷有很大的不同,广东卷选择题以覆盖考点为目标,题型设计呈分立形式,着重考查学生全面的基本知识,每一个小题覆盖一个或多个学科主干知识章节内容,11小题基本覆盖必修模块的各个主要章节内容。但全国卷不太追求考点的覆盖率,而只是注重考点的抽样考查,所以会有深度。全国卷的选择题是用串题形式的,同一个考点(情境素材),设计2~3个小题,从易到难,考查学生地理学科纵深的思维分析能力。非选择题也是抓住某一地理事物或地理现象,设计多个简答小题,由浅入深,逐层分析地理事物(现象)的特点和成因,以考查学生对地理的纵深思维分析能力,但这个考点(情境素材)、地理事物(现象)所考查的主要是新课标要求的高中地理的主干知识。这就要求学生要吃透每一个知识点,尤其是构成高中地理骨架的主干知识,夯实知识基础,构建地理知识网络,这样才能胸有成竹,考出好成绩,切不可为了探究而探究,捡了芝麻丢了西瓜。

二、知识点深探究,地理课堂多讨论,培养纵深思维、发散思维和批判性思维能力

问题探究是全国卷试题耀眼的亮点,选择题是串式的、综合题以考查学生区域地理的纵深思维能力为主,不以追求覆盖更多的考点为目的,所以在地理复习的过程中,每个知识点(尤其是主干知识点)都应尽可能地抓住一点进行纵深探究,充分利用好情境素材,纵深设问。在平时的地理课堂教学中多开展讨论,为学生搭建一个各施己见的平台,充分展示学生各自的聪明才智,这样既能活跃课堂气氛,又能培养学生纵深思维、发散思维和批判性思维能力,一举多得。

在二轮复习时,可适当开展专题复习,教会学生分析过程及方法,使学生能快速、全面、准确地判读和分析各种地理图表所承载的地理信息,调动和运用地理基本原理、规律,培养学生全方位、多角度地分析、演绎、推理、综合解决地理实际问题的能力,达到评价学生发现问题、探究问题、解决问题的地理思维和地理素养的目的,学会对知识的迁移,举一反三。

三、重视自然地理学习,理解基本原理和规律

自然地理是地理环境的重要组成部分,是人类赖以生存的物质基础,其原理和规律深刻地影响着人类的活动。相对人文地理而言,自然地理各要素变化较小,其原理和规律比较稳定,探究、分析、解答自然地理问题既能拓宽思路,考查学生发现问题、综合分析问题、解决问题的能力,又能尽量减少不同地域之间学生因人文差异造成的影响,体现高考的公平、公正原则。另外,重视自然地理学习,理解自然地理的基本原理和规律,对于“学生的全面发展和终身学习”、“培养现代公民必备的地理素养”都很有好处。

四、加强区域地理的学习

区域地理学是地理学的核心内容,区域地理很好地反映了地理学的地域性和综合性特征,为研究系统地理提供了丰富多彩的素材。许多自然地理和人文地理的原理、规律都是在具体区域地理中总结归纳出来的。所以说自然地理和人文地理理论知识离不开区域地理的支撑。学生读图技能的训练、地理概念的理解、地理要素之间的联系、地理事物的分布、空间思维的形成、地理基本思想的构建等,都离不开区域地理的学习。因此,区域地理是中学地理课程中非常重要的内容。

在高考试题中,区域地理是载体,是自然和人文地理的背景。从高考命题者的角度来看,区域地理是实现高中与初中地理、人文与自然地理的最好结合点,是引导学生关注人类生存和发展进程中的重大问题、展示热点地理事物和图像的最好平台,是考查学生运用地理知识分析、阐述、评价以及解决实际问题能力的最好载体。所以必修3的教学可以适当增加课时,综合运用自然地理、人文地理的原理、规律分析区域案例,以提高地理思维能力。而初中的中国地理、世界地理部分应着重区域定位、自然地理特征的掌握,不要花太多时间死记硬背地名、矿产等知识。

五、适当进行开放性试题训练

地理开放性试题是一种能很好地让学生展示地理学科能力的题目类型,估计会在全国高考地理试题中一直出现。开放性试题的命制使得课程标准中的“过程与方法”、“情感、态度和价值观”不再是形式上的、空洞宽泛的地理课程目标,而是可以检测的地理目标,它完美地体现了高考地理命题承接课程标准的理念和要求。开放性试题有利于培养学生的创新精神和探究能力。所以在课堂上、在课后练习和日常测试题中都应适当增加开放性试题,以提高学生解答开放性试题的技巧和能力。

责任编辑 李平安