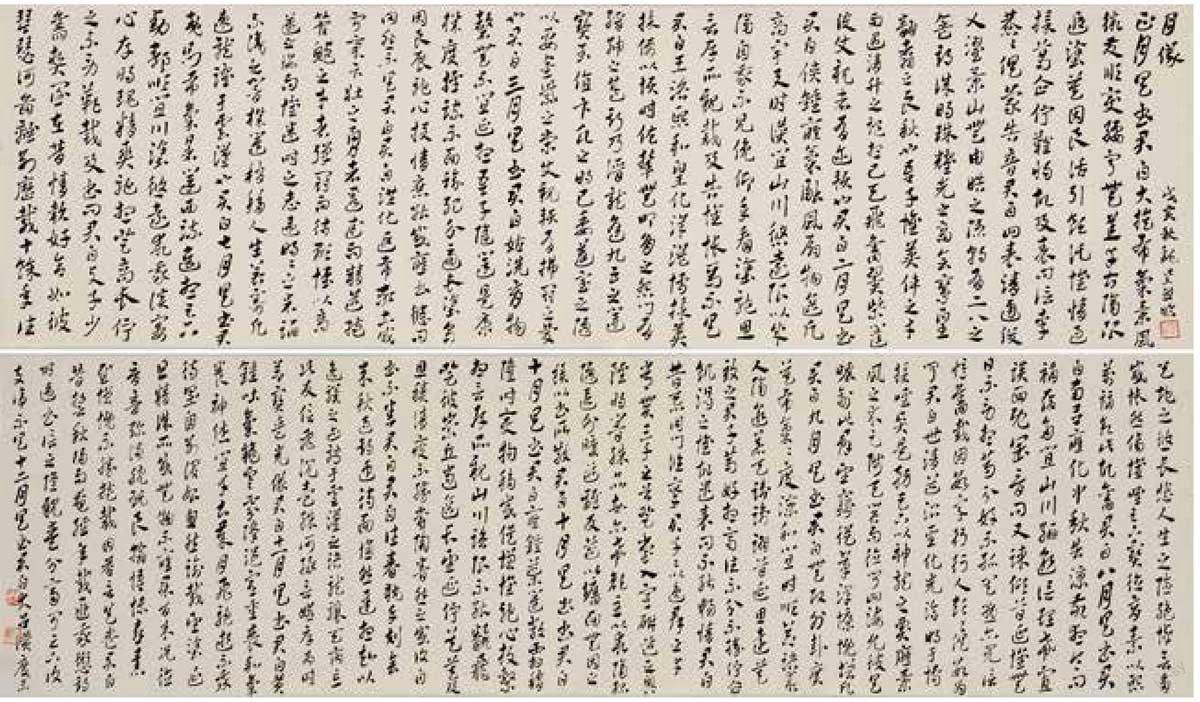

孔祥东:跋《魏紫熙临月仪帖》余语

友人得魏紫熙章草长卷,嘱余请宋玉麐先生题引首。是日,展卷,问怎么题?若“魏紫熙先生书法卷”似也寡味,故有“高古”二字云云。当即难掩心愧:请人题字,焉能不事先做好功课?后查,方知“月仪”乃索靖所书名帖。余与宋皆非书家,世有不知非过,玩家当对过手之物知其然也。于是越俎代为细过一遍,发现帖之尾尚缺十数行未竞。作好事之议:找人续貂,增一玩味。近代章草大家沈曾植,传钵者王蘧常早亦作古;余爱吾扬孙龙父所书,得章草神气,形更飞扬开合,皆绝代书!若然,岂不锦上添花?当代书画甚,与文日远,不好玩。推荐孙海莎女史补书,女子手笔,谨慎隽秀,全一事也。画家张伟先生跋,此亦难得通文达古者。卷尾尚多空白,友再嘱余弄笔,遂记事之经过忝后。癸巳长夏日于金陵客次孔祥东。

以为王蘧常的“蘧”是“遽”,还有未竞的“竞”写成了“競”,多次要这位朋友拿回来点掉更正一下,他说就这样不要紧,事实上觉得要紧的是我,把字写错了怕惹人笑话,以讹传讹,更是贻害。《易辞》说:“言行,君子之所以动天地也,可不慎乎?”

又与书家朋友议论章草,王蘧常被读成“王邃常”,她正好要去讲书法课,怕她读错字被人看轻,回来百度核实后告诉她是:“王遽常”。她也上百度去查,告诉我确有“王邃常”。我断定是网络传播不辨真伪的危害!但还是去认真研究了一下王蘧常书法的落款,最终得以辨明正确的该是“蘧”。碰巧我在跋文中写对了,庆幸对人对己皆认真严格,使自己得到了正确的认识。这样,跋文只剩下一个写错的字需要更正。

宋玉唐“高古”下小款:“魏紫熙先生以画名天下,其书法高古而朴拙。斯卷以章草为本,习古而具自家风貌,为先生书法之精品也。癸巳年二月于金陵梅花山下之草玄室。”宋虽不知魏书出处,所题判断准确,事后我发一信息检讨自己未做功课。受人之托一般只需把关真假即可,但有时朋友的东西,又不得不藉口是自己的,这里的微妙之处,所涉人情世故,大家都懂的,不必细述。

“为什么不做功课?”我忍不住私下说了朋友。都因艺术品市场高烧,书画作品多数情况下已经偏离了欣赏、使用、研究的功能,普遍都是把它当作与货币相当的一般等价物。

关于补书,可以说无人胜任。当代书法圈中,南京一地似也有以章草传名者,朋友与之无交往是一方面,我也觉得写字者都太匆忙地写成了自我,说得直接一点:为自我而自我,实为习气。孙海莎女士,中书协会员,从镇江随先生迁金陵,圈内名不甚张,然其字功力深厚,真草隶均擅。问及《魏紫熙临月仪帖》,说曾经写过,于是好事成。写好后于一饭局交件,两幅练习舍弃之纸包着成品和魏紫熙原件。包装所书让我眼前一亮,成品自不待说。看过成品,我指包装说:“这个好”。海莎说:“这个写坏了,不行。人多,我也不便深说。”

次日,朋友将之送至裱画店,我嘱裱画师帮我把包装纸保管好。见到时,还是缺了一角。

为什么我认为书家练习的废品好,而成品不好呢?说到底,书法首先是书写,离不开功能。补书《月仪帖》,要与原作形似或神似,得有一似,写成自己就让找不到合适的人补书不成立了。而她练习时小心谨慎未敢离开范本,熟练了离开范本就不自觉地写成了自己。书画家总是不忘表现自我而忽略功用,到头来缘木求鱼,就落入了舍本求末的窠臼。书法理论中,生与熟历来是人们评价书法优劣的重要标准,因为“生”的形式各各不同,所以带有更大的欺骗性。我认为,离开具体的书写要求,生硬、刻意,为了自我表现的不同与没有灵性的相同一样都不是好的书法!

就书法的运用功能,网上热传的郭沫若书“山东博物馆”,被网友搞笑成“山东情妇馆”、“心系情妇波”,颇能说明问题。不是郭的字写得不好,而是公共建筑上的字首先要让人认识。估计这不是郭沫若为山东博物馆专门题写的,而是信札上的字被放大移用的。

因为与海莎夫妇是朋友,将所想和盘说出,谅也不会招致误解,此实乃当代书画之诟病也!书画界赞扬之声充斥,根本没有批评,只好拿朋友说事。这是余语,也就是多话。