中国乡村政治文化的变迁和价值观重建

晋东海

(武汉理工大学 马克思主义学院,湖北 武汉 430072)

中国乡村政治文化的变迁和价值观重建

晋东海

(武汉理工大学马克思主义学院,湖北武汉430072)

摘要:构成乡村社会秩序最基本的三个元素是文化、制度和权威,而文化是乡村社会的基础。随着当下城乡一体化进程的发展,城市文化快速地向农村覆盖,传统的乡村文化已经瓦解,对乡村治理秩序造成了很大的影响。未来中国乡村文化与乡村秩序的如何演变,取决于中共在十八大上推出的社会主义核心价值观指引下,国家主流文化、社会文化、个体文化与仍然存在的传统乡村文化之间能否融合协同一致发展。

关键词:乡村政治文化;变迁;价值观

大众共同认可的文化即是人类社会为克服冲突和混乱,力图实现的一种稳定的社会状态。每个人对良好稳定社会秩序的追求,已经成为人类社会一个永恒的话题。亨廷顿认为:“对政治秩序影响最大的,是各种社会势力与政治制度之间的关系。”[1]而城乡一体化在很大程度上包含秩序的基本要素。本研究在于对乡村政治文化和乡村秩序的变迁进行系统分析,着重探讨如何在十八大社会主义核心价值观指导下,对乡村文化秩序进行重建以及新的价值观体系如何在乡村落地。

一、中国乡村政治文化变迁的主要脉络

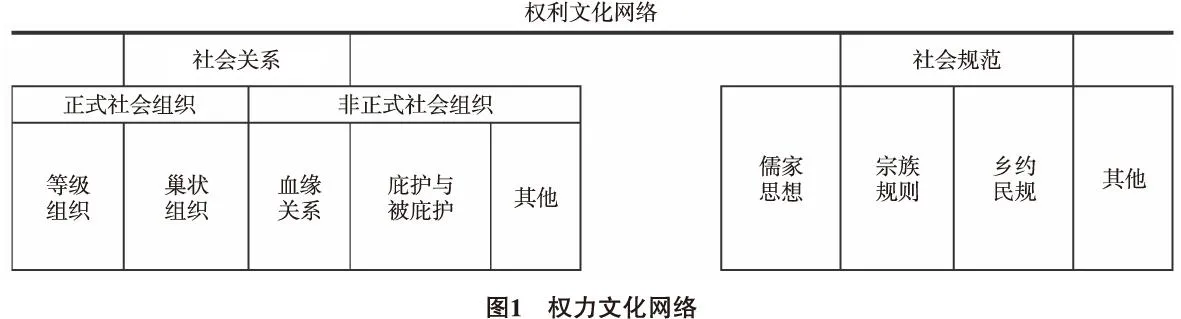

近代中国乡村政治文化的变迁,就是家族势力、民间力量和国家力量之间的互为平衡。在新中国成立之前,中国乡村社会存在着一个“权力的文化网络”(图1),在网络中,农村地区这三股政治力量一直不停地进行博弈,但是在对乡村政治文化生活的控制中,家族势力基本上一直处在主导地位。

新中国成立后,国家一改政府权力仅仅到县里的传统,权力加快了向乡村地区渗透的步伐和力度,并且很快主导了乡村地区的政治文化生活。1978年改革开放开始后,乡村社会中民间力量开始逐步崛起,并且在乡村社会治理中逐渐显示出自己的生命力。2012年中共十八大之后,提出社会主义核心价值观,为未来城乡一体化的乡村政治文化建设提供了很好的指引。下面就从四个不同历史时期来对乡村政治文化变迁进行分析:传统社会、清末及民国时期到改革开放30年、十八大之后。

(一)传统社会

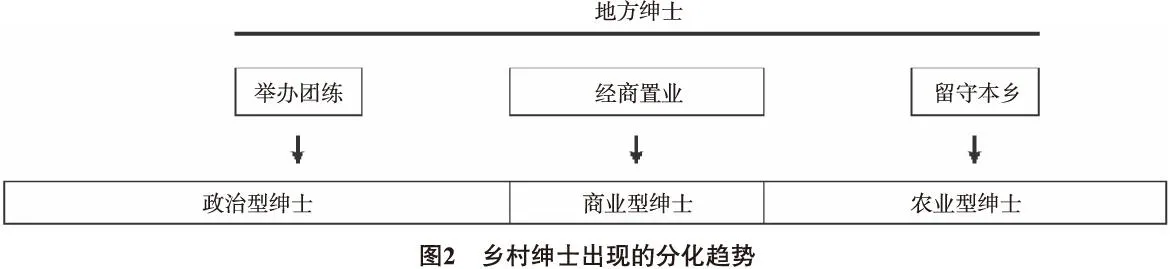

在中国传统乡村社会中,士绅——即乡村的精英阶层,他们在乡村发挥着很大的作用,具有相当分量的价值观导向权、道德评价权和文化传播权。费孝通指出:“士绅可以通过他自己的一切社会关系将下层社会的不满和压力传递到上层,有的能够直接送达皇帝本人。”[2]绅士绝大部分由退休、退任的官员或者在位官员的亲戚组成。他们虽然不在官场体系,可是在官场体系有势力,他们手中虽然没有掌握政府权力,但是他们可以透过自己家族的势力,对政府政策的制定产生相当大的影响。张仲礼把士绅划分为八类:帮贫济贫、充当政府与农村民众的中介、调节乡村内部纠纷、为慈善组织和民间社体筹款、为官府筹款、为公共工程筹款、维护儒学道统、组织和指挥地方团练。以上八类士绅基本上涵盖了在农村社会治理中能够发挥出来的各种作用。另外,再考察士绅通过何种方式,如何沟通农村与国家之间联系,士绅在乡村地区如何发挥具体职能,对农村地区的发展起到何种实际作用。在这些方面,张鸣认为:“传统乡绅在乡村作用的发挥,一般是通过软性和间接的渠道实现的,他们个人的权力属于文化威权,来源于农村、社会共同认可的文化氛围和价值观。”[3]他们拥有强大的道德力量和正统的文化知识,同时保持一定的道德威望,这是士绅能够实现对乡村社会权力控制的必要前提。另外,国外还有学者认为:士绅是乡村社会的代表,士绅是乡村社会存在的基石,乡村社会没有士绅很难组织任何具有高度组织性的团体活动。但随着社会的发展,士绅也逐步出现了分化的趋势。(图2)

1840年鸦片战争爆发后,中国的大门对西方发达国家打开了,西方的普世的文化价值观体系、西方的基督教、天主教等文化体系开始大规模进入中国。在清朝末年,随着封建政权对国家控制力的逐渐瓦解,原有的社会治理制度也发生了很大的变革,作为乡村社会中精英阶层的代表——士绅在乡村社会中所承担的角色和行使的功能也发生了较大的变化。特别是在民国时期,这样的变化更加迅速,国家层面不断变化革新,新的国家形势不断出现,这为士绅在乡村治理中所能行使的职能和发挥的作用增添了不少新的内容。在民国时期,国家权力要实现对乡村社会的渗透,一般要通过村庄里的中农、富农、农场主等权要人物来实现。杜赞奇对华北部分村庄进行了实地走访调研,提出20世纪前50年,农村精英的地位和功能从“保护型经济”向“赢利经济”进行变革。杜赞奇同时提出:“农村地区的乡村精英往往由在宗族或者宗教系统中具有权威和一定地位的人担当,筛选的标准不仅要看他是否富有,而且要考虑他的宗族门派。”[4]由以上分析来看,在这个时期,国家权力始终没有能够直接控制乡村,中国的乡村还有相当程度的自治权,乡村社会还有自己的一套比较完整的文化价值观系统。

(三)新中国成立到改革开放30年

新中国成立之后,一是加强对国家的全面控制,二是深化国家对农村地区的直接控制,三是深化经济改革,提高国家竞争力。经过十年对农村地区权力的渗透,在1958年,中共基本上实现了对乡村社会的直接控制。村庄作为国家社会改造中的一员,通过改造之后,乡村原有的传统精英阶层基本上被边缘化,农村地区传统的文化也被进行挤压,在乡村社会,打破了过去2000年来政府的手仅仅伸到县城一级的治理模式,重新构造了符合当时执政当局需要,政府能够直接控制每个村庄的国家治理模式。在这样的垂直国家管理架构中,导致国家权力在农村地区开始具有绝对的权威。20世纪70年代末,为了加快经济发展的步伐,提升农村地区农民的生活水平,政府在农村地区施行了“土地承包制”改革。农村地区也开始告别了原有的计划经济体制,开始转向有中国特色的社会主义市场经济体制,乡村社会也逐步开始进入“村民自治”阶段。但是由于对乡村管理目标出现失灵,城乡差别进一步拉大,加上契约精神的消失和文化价值观的缺失,导致农村地区基本处于信仰缺失的状态。在当前的农村地区,民间统治精英——有声望的村民、宗族家族以及在城市工作的精英群体,他们依靠个人价值的发挥,控制着农村地区的文化导向,在农村地区发挥着价值观传播作用。而精英的个人影响力来源于自己所具备的能力和知识以及所掌握的财富,另外再加上个人在当地的威望,他们的权力并非来自政府或者社团的某种授权,而是产生于农民之间非正式的互动,同时通过乡村社会成员推荐和评价而产生。

(四)中共十八大社会主义核心价值观确立之后:民间力量崛起时期

从2012年中共十八大之后,身处乡村地区的农民也开始自发地参与乡村政治文化的发展和创新。在社会主义核心价值观的指导下,农村地区的文化建设不仅解决了价值导向的问题,另一方面也解决了马克思主义中国化如何在农村地区推行的问题。从国家层面、社会层面、个体层面进行社会主义核心价值观教育,特别对农民进行法制意识教育、民主意识教育、契约精神教育,从而培养村民的法制意识、契约意识、民主意识,提升乡村自治的内部基础。另外,在乡村社会实行村民自治,推行村民民主选举,这是建设社会主义新农村的前提条件。“未来的乡村社会必然是民主意识为前提,以契约意识为约束,以法制建设为保障,并且与城市协调发展的新农村”。

二、城乡一体化进程推进对传统乡村文化的冲击

新中国成立以前,中国乡村地区原有的文化秩序是建立在农业文明的基础上的,而中共十八大之后,国家开始系统化地推进城乡一体化进程,乡村社会市场经济的建立为乡村社会迎来了工业文明。农村地区快速化的进行工业文明,特别是西方文化的渗透和传播,打破了农村地区既有传统文化的局面,同时也揭开了传统乡村文化中落后、狭隘、愚昧等负面的因素。在改革开放与工业文明的影响下,特别是进城务工农民的知识面日益扩大,法制观念也逐渐提升,农民传统的“二元型、官民型”认识也不断向“现代公民人人平等”的认识转变,乡村社会正在经历着一场巨大的变化。同时,城乡一体化的推进对农村地区的发展也是有利有弊。城乡一体化在给农村地区带来金钱收入和物质财富的同时,也在用无声的力量对乡村社会传统的文化价值观冲击着和改造着,也冲击着农民的传统的精神认知,同时也给城市居民和农村居民之间带来了深刻的城乡文化冲突。那些仍然生活在农村地区的农民,由于价值观系统的缺乏,绝大部分的居民价值观混乱,其内心世界具有不确定性和不安全感。

(一)城乡一体化导致乡村文化话语权缺失,农民失去了认同的基础

随着城乡一体化进程的加快,城市文化中充斥着的重商主义、功利主义、享乐主义、物欲主义和消费主义不断向农村地区扩散,加之乡村文化建设的基础设施薄弱(图3),农民更多地追求短期的利益,满足自己当下的需求,从而导致精神文化的严重缺乏。

任何工业系统在实际工作中,其控制部分都不是唯一的,大多留有备用设备,确保其在出现故障时仍能顺利运行。电力调度监控系统同样遵循这一规律,系统内部一般支持双机备份功能,在部分监控设备异常时,仍能有效获取调度信息,完成控制指令的下达传送。

城乡一体化进程中,城市文化不断对乡村文化进行渗透和冲击,导致农民原有的思维方式、生活方式、价值观念、礼仪方式发生了很大的变化,特别是进城务工的农民,不仅无法融合到工作的城市中,回到农村也无法找到曾经的家园感和归属感。同时农村居民受教育程度普遍偏低,农村的传统习惯和村落环境等因素对农民又产生着深深的影响,从而导致城市文化中的民主、文明、开放的基因难以在乡村社会扎根,而城市文化中的低俗和浅薄的文化由于满足农民当下的现实需求,又极大地冲击着乡村社会本来具有的敦厚、淳朴的文化根基。这就导致农村地区逐渐丧失了自主和独立培养自我文化体系的能力,也丧失了自己对文化的自信和文化传播的话语权,进一步失去了文化认同的基础。“文化认同,就是人与人之间或个人与群体之间,对本地区文化的共同认知,所依据的就是在一定区域内的居民,他们遵循共同的价值理念、认可相同的文化理念、使用一致的文化符号、秉承共有行为规范”。[5]

(二)城乡一体化导致传统道德缺失,农民的道德世界处于无序状态

伴随着城乡一体化步伐的加快,在社会市场经济环境的影响下,市场化、商品化的意识也对农村居民的日常生活和生产方式产生很大的影响,导致大部分农民放弃了两千年来一直秉承的诚实和朴素的道德观念,中华传统道德文化被边缘化和碎片化。这些具体表现在以下四个方面:第一,农村地区大部分农民的信仰日渐缺失,特别是很多年轻人基本上处于无信仰状态。他们既没有形成自己的价值观思想体系,也不再对传统观念中的历史领袖人物产生信仰。第二,农村市场化的不断深入,功利主义的思想抬头,个人主义和自私观念快速地在乡村社会传播。“金钱至上”追求物质利益成为农村地区绝大部分人所信奉和坚持的价值准则。由于单一追求金钱和物质利益,法制意识、契约意识未能及时补上,导致农民原来具有的宽容、礼让、诚信、俭朴等优良文化理念逐渐消失。第三,随着农村地区乡村传统文化空心化,西方宗教悄然进入了广大的农村地区,并在乡村进行快速传播,填补了部分农民的文化真空。第四,农村地区道德文化评价标准缺乏。农村城市化进程的加快,导致传统道德文化权威在乡村地区日渐走向衰落,在农村地区道德舆论控制渐渐失去原有的作用,另外,社会主义核心价值观刚刚推出,再加之当下乡村社会存在着多元道德评价标准,从而导致农民陷入了社会主义核心价值观与农村原有的多元道德观念发生冲突的境地,因此,在当下的乡村社会,道德评价标准基本处于失灵的状态。

(三)传统乡村精英趋于没落,无人承担凝聚人心的责任

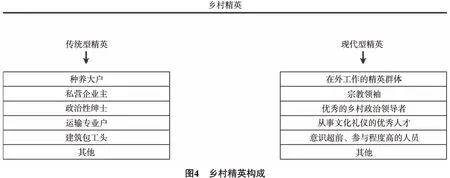

“乡村精英”是指那些在乡村地区拥有一定的文化、掌握一定的知识、具有一定的经济实力、能够调配一定的社会资源的一小部分社会群体,他们借助自身这些优势,赚取了一定的金钱,同时也帮助了当地的村民,被当地的村民赋予一定的权威,从而让自己能够对当地社会以及对所在的村庄的村民产生一定的影响。当下这些“乡村精英”以自身取得的成功为本,塑造着个人在农村地区的说服力和影响力,并且以自身为基点,让农民团结和凝聚在自身的周围,不仅在农村地区社会稳定中发挥着作用,而且在农村地区经济建设中发挥着作用,另外在农村地区文化价值观的落地方面发挥着关键作用。

中共十八之后,农村地区的经济发展方式也在快速地转轨,在当下的农村,乡村精英可以分为“传统型精英”和“现代型精英”。农村地区“传统型精英”依赖自己乡村社会具有一定的地位、名望而存在着;而在城乡一体化进程中新崛起的农村现代型精英,例如种养大户、私营企业主、运输专业户、建筑包工头等,则因为其事业上取得了一定的成功,从而在其所在的乡村地区产生了一定的影响力。在城乡一体化的进程中,新的乡村社会精英以其个人取得的成就,在当地取得了村民的认可,获得了个人的权威,同时在政府层面,也需要借助“乡村精英”在农村地区推行社会主义核心价值观和参与农村的社会治理,进而带动农村地区经济发展和文化传播。新富群体中的这部分人,无论是进城务工人员还是留守在农村的人员,由于本身缺乏系统的文化教育、道德声望和社会责任意识,导致无法在乡村社会担当文化传播、教导、指引和创新的功能。也就是在当下的乡村社会,能够在农村地区传播价值理念的乡村精英很难找到,社会主义核心价值观在乡村的传播也基本处于断层状态。

三、城乡一体化进程中乡村文化价值观重建方法

面对当下乡村地区文化价值观缺失的状态,走出乡村文化秩序危机的最有效途径就是对乡村文化的价值进行重建。在城乡一体化的过程中,如果乡村文化出现价值观空白,那农村的现代化就将是一次失败的现代化。当下城乡一体化的发展,不能简单地只以农民城市化率为唯一标准,乡村文化体系的建立和发展也不能仅以工业文明和城市文化为目标。 乡村文化价值体系的重建,一定要以中共十八大提出的社会主义核心价值观为标准,必须走出传统的“非对即错的传统思维方式”“统治与被统治的国家治理模式”,必须开放心胸,扩大视野,特别是“超越工业文明与农业文明、城市文化与乡村文化二元对立的认知模式”。[6]因此,乡村文化价值体系的重建,不仅需要考虑传统乡村文化自身精华部分,更要在社会主义核心价值观指引下进行农村新文化体系的系统构建。只有这样,才能建构起真正的符合社会发展的城乡一体化文化体系,并最终建立农村新文化体系。

(一)传统乡村文化再认同,关注文化惯性力量

文化再认同,就是要在社会主义核心价值观指引下,对传统乡村文化在整个文化体系中的价值和地位进行重新确认和定位,因为只有被重新确认的符合社会主义核心价值观的乡村文化,才能被绝大多数的农村居民认可,才能在社会主义核心价值观推行中发挥作用。正如萨林斯说:“文化在探询如何去理解它时随之消失,接着又会以从未想象过的方式重新出来。”[7]无论外部环境对传统文化的影响有多大,文化在其发展过程中必然要受到过去传统文化价值观的干扰和影响,传统的文化不可能在短时间内变成另外一种全新的文化。农村地区尽管在工业化和城市化进程中受到较大的冲击,但乡村文化自身所具有的传统文化体系并未发生根本性的断裂。乡村文化自己未来的发展,要在社会主义核心价值观的框架下,弘扬那些能够促进进步的传统乡村文化,使传统的乡村文化实现创造性的转变与再生。

(二)建立乡村文化与城市文化的“互哺”机制,确保发展步调一致

汤因比认为:“任何一种文明都包含着一些不被其他文明所理解的东西,而任何一种文明都需要以文化为载体,才能接触到另一种文明的实质。”[8]当前,在中国城乡一体化的快速推进进程中,城市和农村之间“城乡二元结构”模式还将会存在相当一段时期,具体表现在文化领域,就是乡村文化与城市文化共有的局面还将存在,就是在互通中相互吸收、相互交流、共同发展。因此,国家需要在社会主义核心价值观的指导下,建立起乡村文化与城市文化之间完善的“互哺”机制,在思想意识缺乏的农村地区建立起新文化思想体系。在城乡一体化进程中,城市文化要运用理性、科学的方法来改造传统乡村文化中的封闭、愚昧和无知,同时不断宣扬十八大所提出的社会主义核心价值观理念,不断潜移默化的改变传统乡村文化中带有负面意义的价值观。从另外一个角度分析,就是在社会主义核心价值观引领下,提取传统文化的宽容、诚信、简朴等文化精髓,改造城市文化中世故、功利、浮躁的一面,城乡文化相互融合,只有这样才是真正意义上的城乡一体化。

(三) 以社会主义核心价值观引领乡村文化建设

要让社会主义核心价值观为农村地区居民所接受,并成为其思想意识和自我行为的价值导向。一是要让农民掌握社会主义核心价值观,同时引导农民形成新的文化价值观体系。乡村文化价值体系的重建,必须坚持主导价值的一元化,这就要用中共十八大提出的社会主义核心价值观来引领农村地区居民的思想意识和行为规范。特别是“站在公民个人层面推行爱国、敬业、诚信、友善的核心价值观”。[9]乡村文化建设需要在社会主义核心价值观指导下,通过开展符合民意、贴近民生、关注民情、与民互动,向农村居民传递新的精神追求和价值理念,弥补农村地区主流文化价值观缺失的状态,从而让农民乐于接受和吸收,从而系统的在乡村地区推行社会主义核心价值观。二是要帮助农村居民树立公民意识,推进乡村社会的公民意识教育。在古代,中国农民基本上一直处于“统治和被统治”的二元社会中,生活在以自给自足的小农经济为基础、以血缘关系家族为纽带、以皇权主义为核心的社会治理结构中,思想上受以宗法家族为本位、儒家伦理文化为核心伦理文化的影响很大,这导致大部分农村地区居民形成了封闭、依附和保守等固有的人格缺陷。传统农民具有的这些先天的人格缺陷,非常显然与城乡一体化进程的中公民意识建立不相适应,影响着农村经济、政治和文化的协同发展。要改变人们的官民心理、权力本位和贱民思想等传统政治心理。因此,必须帮助农民突破传统家族思维,改变一味听命的保守心态,克服“城乡二元”心理,抛去封建“臣民思想”,在农村地区培养和打造具独立性、有开放性、平等性和创新性特征的新型农民,并不断推进乡村居民向现代公民转型。三是要通过案例讲解和法制培训,不断提升乡村居民的民主法制意识,从而塑造知法、懂法、守法的农村居民。同时要加强农村各方面的法律法规的修订、完善、丰富,并且要确保这些法律能够切实有效地得到实施。当农村居民能够从现行法律制度中找到安全感和公平感时,他们就会对国家法律充满尊重和信任,就会认为自己有社会公民,具备独立的法律人格,他们就会自觉遵法、守法、护法、传播法制理念,甚至以身捍卫法律的尊严。

结语

总之,作为价值观体系的文化只能植根在社会生活中,只有为城市和乡村社会所有人都能接受的普遍观念,并实际指导社会大众的日常行为,才能成为社会的价值观。同时,必须有相应的制度形态的建设,才能建立系统化的文化体系。因此,重建乡村文化就要在全社会系统培育社会主义核心价值观,就是要在城乡一体化的进程中,以社会主义核心价值观为指引和导向,对乡村传统文化的精华进行提取,并与城市文化进行交融互通,打造出符合乡村现实需求的文化价值体系,培养农民主动的文化活动参与意识,从而建立新的乡村文化体系。

[参考文献]

[1]李晓伟.论社会变迁中的乡村文化与乡村秩序[J].黑龙江科技信息,2009,(26).

[2]王玮.乡村精英调查报告——基于安徽省Z村的实地调研[J].法制与社会旬刊,2012,(14).

[3] 刘博.精英历史变迁与乡村文化断裂——对乡村精英身份地位的历史考察与现实思考[J].青年研究,2008,(4).

[4]王玉山.中国传统乡村社会中乡绅的历史地位探索[J].研究生法学,2009,(4).

[5]邓伟龙.身份、空间与认同—刘三姐山歌深层文化底蕴的探讨之三[J].河池学院学报,2008,28(4).

[6]赵霞. 乡村文化的秩序转型与价值重建[D].河北师范大学,2012.

[7]赵霞.三化进程中乡村文化的秩序乱象与价值重建[J].安徽农业科学,2011,(12).

[8]陈洁.深化核心价值体系认识 培育社会主义核心价值观[J].中共石家庄市委党校学报,2013,15(4).

[9]杨永红.如何在职工队伍中培养社会主义核心价值观[J].中国科技博览,2014,(40).

〔责任编辑:左安嵩〕

A Study on the Changes of Chinese Rural Political Culture and the Reconstruction of Values

JIN Dong-hai

(School of Marxism, Wuhan University of Technology, Wuhan, 430072, Hubei, China)

Abstract:The three elements that constitute the most basic of rural social order are culture, institution and authority, among which culture is the foundation of the rural society. With the development of the integration of urban and rural areas, urban culture has been spreading rapidly to the countryside. Consequently, the traditional rural culture disintegrated, and the order of rural governance greatly affected. Looking into the future, how rural culture and rural social order will evolve depends on whether the mainstream culture of the country, social culture, individual culture and the existent traditional rural culture can integrate and coordinate well with each other under the guidance of the socialist core values launched in the 18th national congress of CPC.

Key words:rural political culture; change; values

中图分类号:C912.82

文献标识码:A

文章编号:1006-723X(2016)04-0037-06

作者简介:晋东海(1973-),男,河南郑州人,武汉理工大学马克思主义学院博士研究生,主要从事马克思主义中国化研究。