“三星堆”与彝族文化

朱文旭

(中央民族大学少数民族语言文学系,北京100081)

“三星堆”与彝族文化

朱文旭

(中央民族大学少数民族语言文学系,北京100081)

摘要:“三星堆”是宝贵的人类文化遗产。经过专家学者研究以后感到奇怪的是这些造型奇特的三星堆文化与中原文化格格不入,而与同属一域的彝族文化牵强可言。目前“三星堆”族属仍是一个谜,就近年有关专家学者对三星堆文明与彝族古文化探讨基础上说说浅识。

关键词:三星堆;彝族;古文化

一、“目纵”“椎髻”有关问题

三星堆遗址出土的一千三百多件文物中有青铜立人像、青铜面具、“直眼”青铜头像、青铜神树、青铜虎像、青铜龙像、青铜手杖等。“三星堆文化”中让人感到新奇,见所未见,闻所未闻。在三星堆文化中有“纵目”(直眼人)铜塑像。眼珠子形成柱状出现在眼睛外边。《华阳国志·蜀志》:“有蜀侯蚕丛,其目纵,始称王。”蚕丛为什么是“目纵”至今还没有令人信服的解释。云南地区彝文文献《查姆》、《梅葛》说人类经历了三个时代。第一个时代为“独眼时代”,这个时代的人“吃食不祭神,净水不供佛,佛前不烧香,饭前不祈祷,酒前不祭神,遇老不磕头,见小不作揖;独眼不礼貌,道理也不讲”。第二个时代为“竖眼时代”,这个时代的人“不思繁衍事,只讲耕种粮;一丛粮九斤,只顾欢度日……有礼不讲礼,初一不祭献,十五不烧香,大小也不分。”第三个时代为“横眼人时代”。彝文文献《洪水泛滥》说古代洪水泛滥时,世人全被淹死,洪水后只剩笃慕兄妹二人幸存下来结为夫妻繁衍人类[1]。以“洪水之灾”作为彝族史前时代与文明时代的历史分界线,洪水遗民作为现今彝族的再生始祖。“独眼”、“竖眼”、“横眼”的说法直观、朴素而又形象,生动地再现了彝族先民经历了蒙昧、野蛮、文明时代连续递进式地向前发展的概貌和轮廓。“独眼”时代相当于蒙昧时代,“竖眼”时代相当于野蛮时代,“横眼”时代相当于文明时代。洪水神话产生的历史背景是杜宇时代古蜀地的洪水之灾。

学术界有关学者认定早期蜀人为彝族先民。早期蜀人主要指公元前316年秦灭蜀之前的蜀人。之后蜀人大多为中原地区或自愿或强迫迁徙而来的秦属移民。易谋远《彝族史要》第六章说彝族先民笃慕(杜宇)建立的奴隶制古代蜀国历史上划时代的政局变革有四次:1.蚕丛国破;2.杜宇氏取代鱼凫氏;3.开明氏取代杜宇氏;4.秦国灭蜀。徐中舒《论巴蜀文化》一书中说公元前316年“蜀亡之后,子孙分散,分布于越嶲、南中各处。”这里的“南中”泛指云南、贵州西部地区。童恩正《古代的巴蜀》一书说,杜宇部族是被川东的开明部族逐走而迁徙到滇、黔边境去的。这与彝族文献记载的笃慕战败退走的路线基本吻合。彝族先民是蜀人的重要组成部分,有着共同的文化和地域,秦灭蜀后,蜀人一部分留居原地,融合于后期从中原迁徙来的华夏族。一部分南迁融合于南中地区其他土著居民群体,形成新的彝族共同体。南下的这部分彝族先民其传统文化特征是有文字、尚黑、尚鸟,以致后来在漫长的彝族社会历史进程中形成乌蛮系统文化特点。南中地区原来的土著彝族先民其传统文化特征是没有文字、尚白、尚龙(蛇已演化为龙),后来在漫长的彝族社会历史进程中形成白蛮系统文化特点。至今彝语六大方言之中的西部、中部方言即古代白蛮地区无彝文流传。彝文文献《勒俄特依》中说南方龙之女“濮莫列衣”在织布时与北方飞来的雄鹰滴下之血(精液)透裙阴阳结合而怀孕生下支格阿鲁。这个时期中原地区华夏民族已经早已进入父系氏族奴隶社会时代,彝族地区则正在从母系氏族社会逐渐向父系社会过渡。所以《勒俄特依》中说若干代都“生子不见父”,支格阿鲁要去找父亲。据此,彝族先民代表北方乌蛮文化的源头可能与古“蜀”有渊源关系,彝族先民代表南方白蛮文化的源头可能与古“哀牢”有渊源关系。

蜀人目纵即为竖目。《荀子·赋篇》注“纵,竖也。”三星堆蜀人“目纵”和彝文文献记载的“独眼”、“竖眼”、“横眼”有许多不谋而合的相似之处。从彝族族源的角度和彝族先民迁徙的角度来说,早期三星堆文明与彝族文化相似或相同这些现象不应该是巧合。只不过要拿出充分的证据来证明它们之间的渊源关系,需要方方面面的证据。这就是摆在我们面前的工作。只要立论前提是正确的,那么相信大家会不断发现新的线索,不断取得新的进步[2-4]。

三星堆遗址出土的和真人一般大小的青铜头像。这些头像形式多样,装扮各异,有的头戴辫状帕箍,有的头顶将发梢聚成一撮。这些头饰与今天的大小凉山彝族头饰极为相似。西汉蜀人杨雄《蜀王本纪》(《文选·蜀都赋》中引《蜀王本纪》):“蜀之先,称王者有蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇。开明,是时,人萌椎髻,左衽,不晓文字,未有礼乐。从开明以上至蚕丛凡四千岁,故曰兆基于上代也。”《蜀王本纪》蜀人“椎髻,左衽。”《史记·西南夷列传》:“自滇以北君长以什数,邛都最大;此皆椎结,耕田,有邑聚。”《后汉书·南蛮西南夷列传》:“有夜郎国,东接交阯,西有滇国,北有邛都国,各立君长。其人皆椎结、左衽,邑聚而居,能耕田。”均有彝族先民“椎髻”的记载。“椎髻”至今在大小凉山彝族地区仍保留这一古老的装束。它是彝族头饰的主要特征。彝族男子“椎结”即椎髻式样有好几种,一种是在额头上留一小撮头发,俗称“阻莫”,他称“天菩萨”;一种是在头帕的额头上方挽出一根似牛角的结,俗称“阻贴”,他称“英雄结”;一种是直接用长头发在头上挽成发髻,俗称“翁比”。三星堆头饰目前看来与彝族“天菩萨”“英雄结”的“椎结”非常近似。彝族民间俗话说:nuosu ogo hla(彝人讲究头饰),opzzup ddutgo hla(藏人讲究腰饰),hxiamgat xygo hla(汉人讲究脚饰)。彝族头饰在不同支系里有不少样式,故有人戏说彝族是“顾头不顾脚”的民族。

二、“铜”文化相关问题

三星堆铜器,其铜料据测定所含铅的比值都在10%~15%之间,还有很多是在10%以下,而含这种低比值铅的铜产于今滇东北一带。屈小强、李殿元等主编《三星堆文化》一书说三星堆铜器中的铜、锡等原料取之于云南。历史上著名的产铜之地为堂狼山。以堂狼山铜矿为主的银、铅、铜诸矿,留下了成百上千的采炼遗址,使堂狼山古遗址成为全国规模罕见的古代有色金属采炼遗址[5]。

铜在古时一般称为金,把铜作为了金属的代表。铜是人类最早认识和利用的金属。在自然界中天然的纯铜又称红铜。这里特别指出,本文所提的“铜”都指红铜。彝族观念中认为红铜和黄铜是两种不同的金属。彝语“红铜”与“黄铜”叫法不同,红铜叫“吉”;“黄铜”叫“突史”,义为“银黄”。新石器晚期人们发明用孔雀石加木炭来冶炼并铸造铜器的技术,公元前3 000年前后的这一时期称为红铜时代。后来又发明用红铜加锡冶炼为硬度高的铜。红铜硬度为布林氏硬度计35度,黄铜硬度为88度。铜加锡10%后硬度可提高为228度。古代铜器主要是铜与锡的合金。

常璩《华阳国志》记载:“堂螂县,因山得名也,出银、铅、铜、杂药。”方国瑜《中国西南历史地理考释》载:“堂狼县在今会泽、巧家之地,堂狼山出铜,明、清时期开采者,地区甚广,主要分布于汤丹、落雪、因民、茂麓、九龙等地,在今会泽之西,巧家之南,沿金沙江东岸,其地多属巧家厅,原为会泽,分地设治也。”“堂狼山”在彝文文献《勒俄特依》中记作“土尔波”。“堂狼”即“土尔”,“波”义为“山”。彝族认为是当地最高的山。

“三星堆”强烈表现出铜文化现象,这种现象在彝族社会生活习俗中也有类似情况。彝族平常戴铜手镯、铜耳环,有铜可以避雷辟邪的说法。

彝文文献《勒俄特依》中涉及的工具其金属材料全是红铜。在“开天辟地”等很多章节中都提到“铜”的冶炼、使用问题。在《勒俄特依》中有关铜器方面有铜球、铜帚、铜线、铜柱、铜网、铜碗、铜矛、铜斧、铜锤、铜叉等等,这种现象反映了彝族古代社会经历的铜时代。《勒俄特依》中涉及的“铜”用词“吉”专指“红铜”。“黄铜”用词是“突史”。

《勒俄特依》“开天辟地”章说:站在堂狼山顶上,邀请儒惹古达来,又请阿尔师傅来,……司惹低尼呵,打碎九个铜铁块,交给阿尔老师傅。阿尔师傅呵,膝盖做砧磴,口腔做风箱,手指做火钳,拳头当铁锤,制成四把铜铁叉,交给四仙子:去开辟东方,去开辟西方,去开辟北方,去开辟南方,把天撬上去,把地掀起来,四方开了四裂缝。四个铜铁球,还在大地上。(恩体谷自)派遣跑马仔马各一匹,去到地面上,刨出四个铜铁球,刨也不出来;又派犊牛膳牛各一头,去撬铜铁球,撬也不出来;再派黄羊红羊各一只,去挖铜铁球,挖也不出来;后派一对黄猪和黑猪,去拱铜铁球,拱就出来了。……派遣阿尔师傅,将那四个铜铁球,制成九把铜铁帚,交给九个仙姑娘,……把天扫上去,把地扫下来,四根撑天柱,撑在地四方。四根拉天梁,扣在天地的四方。四个压地石,压在地四方。派遣阿尔老师傅,制造九把铜铁斧,交给九个仙青年,随同约祖去造地。一处打成山,一处打成坝,一处打成平原,一处打成坡,一处打成垭口,一处打成沟谷,一处打成山垇。司惹低尼呵,身带铜铁器,经过堂狼山,派遣阿依苏列,凿石开水道,水流遍四方。派遣格阿古叶枯去,喊出日月来。去到堂狼山顶上,锻银用银锤,锻金用金锤,建造金银房,杀头白膳牛来祭,取出四盘牛内脏,放在房子四角喊,喊出六个太阳来,喊出七个月亮来。回到堂狼山腰上,打铜用铜锤,打铁用铁锤,建造铜铁房,宰只白膳羊来祭,取出四盘羊内脏,放在房子四角喊,喊出‘煞业’七星来;喊出‘耻苦’六星来;回到堂狼山脚下,做木活儿时用木锤,做竹活时用竹锤,建造竹木房,宰只白阉鸡来祭,摆了四盘烧鸡肉,放在房子四角喊,喊出三排星,喊出四仙星。

云南撒尼彝文文献《喀吉思》:“为了锻刀斧,先找产铁处。朵阿诺资儿,为了找到铁,找到天上去,天上没有铁。回到地上找,剥开红地皮,刨出红石头,红石炼黑铁。红石变铁水,铁水凝成块,铁块像石条,铁条能打刀。地上立铁柱,顶天垮不了,四周拉铜索,地面难动摇。”书中表现出古代彝族对红铜崇拜。

在原始宗教活动中,毕摩竹神扇“且克”用于咒一般的病,铜神扇“且克”则专用于咒麻风病鬼。意为铜具有某种神威。毕摩经书中支格阿鲁图谱,头戴铜盔,肩挎铜网兜,身穿铜蓑衣,左手执铜弓,左手执铜箭,右手执铜叉。该图像可以说是铜崇拜的集中表现。

凉山彝族民间有红铜崇拜现象,普遍认为铜可以辟邪避雷。传说雷打在树上和地上留下一个椭圆形的铜锤,彝语叫“目子拉突”,“目子”义为“雷”,“拉突”义为“锤”。这个铜锤就是彝族所崇拜的灵物“吉尔”。摩瑟磁火《似曾相识三星堆》一文中认为“吉尔”一词在彝语中“吉”义为“铜”,“尔”义为“石”。过去一般翻译为“法宝”“吉禄”“福禄”。因为这个铜锤又像铜、又像石,类似于陨石的东西,认为它是雷神的灵魂,因为下来时打在不该打的脏的地方以后被玷污回不去天上了。民间如果谁偶然捡到以后不能随便告诉其他人,而悄悄把它作为灵物“吉尔”藏起来。它可以避雷,可以避邪,可以避麻风病和皮肤病。听说谁得了皮肤病只要把“吉尔”往身上一接触,马上起到药到病除的效果。据说铜锤“吉尔”因为它是雷神的灵魂所以随时可以变为不同的灵物。凡是遭过雷击过的地方人们都避而远之,说是容易感染上一种接触雷电击打过的东西而得的叫“楚”的皮肤病。得了这种皮肤病全身就会出现红籽,还一层一层脱皮,要请毕摩做各种驱除病魔的活动[6]。

彝族神话传说古代雷电肆虐横行,人们对它痛心疾首毫无办法。后来支格阿鲁用铜网兜网住了雷公,从此雷神知道人间已经有了铜,雷神再也不敢轻易到有铜的地方肆虐横行,偶尔下来也只能先找有大树可以隐蔽的地方,故此今天的大树经常遭到雷击。

在彝文文献中和民间人们意识中强烈地反映出古代彝族先民崇拜红铜,这种习俗主要反映了蛮荒红铜时代在彝族先民的心理上的深刻影响。

三、刻符与彝文相关问题

在四川省博物馆保存着一些出土的三千多年前的铜戈、铜矛等,那些武器上面有刻划文字,它们不是汉字。这些文字从字形看,其形态与彝文基本相同或相近。从语法结构上看,古蜀语言和彝语一样,都是主语在前,宾语置于谓语之前,谓语在后,形容词、代词、数词作定语时在中心词之后,即《蜀王本纪》所说的“蜀左言。”由此我们认为,可能是古彝人流传下来的文字,故此才有这样的相似度。根据资料介绍,三星堆玉石器中有两个是人头印章。有十二个生肖印,有鸡印、羊印、猪印、蛇印等。每一个印章上都有不同的文字,少者四个字,多者九个字。从字形上看,这些字与古彝文有许多共同点。三星堆玉石器中有不少文字刻在印章上和器物上等,这些玉石文字中,有的可以用古彝文字来解读,有的甚至可以用规范彝文字来读,也能够读出很多字[7]。

在以三星堆为中心的文化圈内,包括成都、新津、郫县、新都等地先后出土了一些古文字,俗称“巴蜀刻符”“巴蜀图语”“巴蜀文字”。

著名学者费孝通先生说:“很清楚,这个三星堆文化与彝族文化是有关系的,怎么样下来的?中间的环节还不清楚。彝族有宝贵的文字遗产,这个文字现在看来很久以前就有了,是象形文字、方块字,它与甲骨文的关系现在还不清楚,但将来可以搞清楚,我们可以通过文字的起源来研究民族之间的关系。彝族保留了很好的文字,长江流域在距今五千年至六千年之间保留了很发达的文化。”四川学者钱玉趾先生经过研究“三星堆”出土的四川博物馆保存的文物上的古文字,认为这些文字从字形上和语法结构上看,与古彝文有许多共同点,应该是古彝文。近年已经有人用彝文释读了一些“三星堆”出土文物上的古文字。出土戈的“铭文中的字符有些竟与古彝文完全相似。”[8]

目前国内外个别学者和香港一些研究机构提出古彝文是世界六大古文字之一,并大胆推测彝文有一万年左右的起源和发展时期。冯时先生在《考古》(1994年第1期)上发表论文提出古彝文可能有四五千年历史并在滇川黔彝族地区流传至今的观点。

晋朝《华阳国志》说:“夷中有桀黠能言议屈服种人者,谓之‘耆老’便为主,议论好譬喻物,谓之‘夷经’”。大家认为,所谓“夷经”就是彝文书写的东西。

在中国西南民族中有古文字的只有彝文,也就是在三星堆文字比较研究中认为不是汉文的话,那只有彝文对号入座,所以不少专家学者初步可以断定其为古彝文[9]。

对于三星堆文字的解读,涉及字数比较多的是且萨乌牛、吉格阿加《古巴蜀文字与古彝文系同一文字系统——用古彝文破译巴蜀文字》一文。该文作者说他利用四川省博物馆刘英搜集整理的180个单字与彝文进行了系统的比较研究。“1999年6月17日,我同一些彝文专家赴三星堆考查,此去获益颇大,尤以第一展厅所展文字令人振奋,我们异口同声地说道‘这就是彝文嘛!’我当场认出10个与彝文相同的字来。在三星堆博物馆列出的60多个出土文字中,仅笔者可认读、考释的就有50多个字。”该文中已经解读的字,有些可能是正确的,有些可能是错误的。这里摘取该文中的几个字谈谈笔者的浅识[10]。

图1 古巴蜀文与古彝文比较

世界上的所有文字其造字法只有两种:一种是从形造字,例如彝文和汉文;一种是从声造字,例如梵文和英文。彝文和汉文类文字的三大要素是形音义。古巴蜀文从字形来看应该属于彝汉文字体系无疑。中国境内所有文字,只有汉文和彝文是自创文字,都是从象形文字发展演化而来。我国文字学家经过多年研究后提出彝文和汉文一样古老,同时各有不同的来源。正因如此,三星堆文字与彝文比较其历史层面有可比性。如上所述,西南民族地区唯一的只有用彝文来解读比较三星堆文字。但是如何进行比较,则可能有各种不同的看法和标准。形、音、义三方面,形相同比较容易识别,音却很难定夺,义也很难定夺。

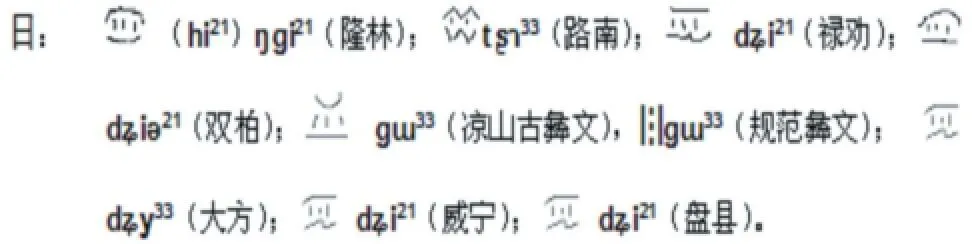

例如图1中“古巴蜀文、古彝文”两种文字中的“照亮”一字,两种字形都是圆形表示“日”,外边四点(短线)表示太阳的光芒,该字应该是名词“日、太阳”。彝语两读bbu和gge。彝文《勒俄特依》中毕摩画的支格阿鲁插画里的“日”。“日”字在凉山州语委收集《彝文字集》中异体字有32个之多。其中就有字。其字形在各方言中不断演化,彝文“日”例如:

“眼”与“目”汉语读音有别,意思一样。“目”彝文和汉文都是象形字构形。彝文“目”该字上方是眼珠,下方是眼睑。在方言中的演化,例如:

从文字学角度来说,最初造字是根据客观规律及人们的认识思维,先描摹自己最熟悉的实物,然后才逐渐扩展到其它领域,也就是说涉及名词的字可能比动词、形容词多。在古巴蜀文、古彝文两者字形相同或相近的情况下,字音和字义只能根据笔者已知彝文的字音、字义进行解读,其随意性是显而易见的。但值得注意的是字与字之间的这种比较从字形、字音、字义、句义都必须慎之又慎。必须经得起历史的推敲。北京有位收藏者手头有一块一尺多见方的古玉石板,上有几十个类似彝文的文字,他多次找笔者鉴定,让说几句话,笔者断然拒绝其要求。因为没有把握不能乱说话。过去有的同志在比较研究中对字音和字义有任意解读的现象。有些解释甚至不靠谱。据说有人把汉语“成都”等地名穿凿附会说成是彝语。世界上巧合的事很多。你说“成都”是彝语可以,但光说还不行,要拿出有把握的出处证据。笔者认为有些话题私下议论猜测可以,但不可当真留笑柄。

最近也有人撰文说“三星堆文化缺少文字发现”。并完全否认所出土文物上的文字,说“这些赝品上的文字都是伪造的三星堆文物”。但是,三星堆博物馆列出的出土文字不应该是伪造的赝品。在此联想到民国时期提到的事,据说当年甲骨文研究时也有学者跳出来完全否定甲骨文,是王国维的文章让那些人闭上了嘴。

综上所述,三星堆文明与彝族古文化的研究涉及各个方面。我们现在的研究情况基本上处于“瞎子摸象”。有的只摸到了头,有的只摸到了尾巴。也许真象有可能一步步靠近,也许真象像谜一样长久解不开。对未知世界的探索永远是无止境和有意义的,但愿不久的将来不断揭开三星堆文明之谜。

参考文献:

[1]云南省少数民族古籍整理办公室.洪水泛滥[M].昆明:云南民族出版社,1987.

[2]易谋远.彝族史要[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[3]徐中舒.论巴蜀文化[M].成都:四川人民出版社,1982.

[4]童恩正.古代的巴蜀[M].重庆:重庆出版社,2004.

[5]屈小强,李殿元,段渝.三星堆文化[M].成都:四川人民出版社,1993.

[6]摩瑟磁火,似曾相识三星堆[M]//马德清.三星堆之谜与彝族文化的渊源.北京:中国文史出版社,2008.

[7]钱玉趾.古蜀人的语言和文字[M]//曲小强.三星堆文化.成都:四川人民出版社,1993.

[8]费孝通.自己民族的人要研究自己民族的文化[N].文艺报,2001-09-18(2).

[9]阿牛木支.古彝文与“巴蜀图语”的渊源研究述评[J].西昌学院学报,2010(2).

[10]且萨乌牛,吉格阿加.古巴蜀文字与古彝文系同一文字系统——用古彝文破译巴蜀文字[M]//马德清.三星堆之谜与彝族文化的渊源.北京:中国文史出版社,2008.

(责任编辑:王明雯)

"Sanxingdui" and the Culture of the Yi Nationality

ZHU Wen-xu

(Minority Language and Literature Department, Minzu University of China, Beijing 100081, China)

Abstract:"Sanxingdui" is a precious cultural heritage of mankind. That experts and scholars feel strange is the peculiar shape of the Sanxingdui is out of step with the central plains culture and belongs to the same domain of Yi culture. At present "Sanxingdui" family is still a mystery. In this paper, Sanxingdui civilization and ancient culture of Yi nationality are studied.

Key words:Sanxingdui; Yi nationality; ancient culture

作者简介:朱文旭(1952─),男(彝族),四川西昌人,教授,研究方向:彝族语言文化教学与科学研究。

收稿日期:2015-12-10

中图分类号:K289

文献标志码:A

文章编号:1673-1883(2016)01-0001-05

doi:10.16104/j.issn.1673-1883.2016.01.001