风力抑制“遵义红”茶“发酵”研究

申 东,何 萍,申 立,苟廷维,刘思伟,王 勇,王 彤,郑文佳

(贵州省茶叶研究所,贵州 贵阳 550009)

风力抑制“遵义红”茶“发酵”研究

申东,何萍,申立,苟廷维,刘思伟,王勇,王彤,郑文佳*

(贵州省茶叶研究所,贵州 贵阳 550009)

摘要:工夫红茶的“发酵”是加工过程必须的工序之一,也是红茶加工工艺中品质形成的关键过程,“发酵” 的实质是多酚氧化物的酶促氧化而形成红茶色香味的特征。为了探索风力对酶活性的抑制作用,实验设置4个处理和1个对照进行对比测试,结果表明:在大气温度18℃和室温22℃情况下,对照CK在“发酵”7 h时叶温达到38℃,高于室温16℃,处理A、B、C、D鼓风前的“发酵”时间分别为3 h、4 h、5 h、6 h,叶温分别为25℃、28℃、32℃、35℃,鼓风3 h后叶温稳定在17℃,比室温低5℃,比大气温度低1℃。CK毛火后在制品金毫欠鲜活,4个处理停止鼓风后在制品金毫鲜活。处理B“发酵”4 h开始鼓风效果最理想,综合品质处理B最好。

关键词:遵义红;工夫红茶;风力;抑制;发酵

“遵义红”是湄潭2008年以来开发黔湄系列国家级无性系良种,恢复于19世纪40年代在湄潭成功试制的“黔红”的基础上不断改进工艺形成的名优工夫红茶[1],外形紧细、金毫显露、色泽褐黄油润;汤色红亮、带金圈,香高浓郁、带果香;滋味鲜爽醇厚,叶底匀嫩。其品质的形成是由“发酵”工序产生,“遵义红”的“发酵”能够促进内质发生深刻变化,绿叶变红,形成特殊的色香味品质。所谓的“发酵”,是在酶促作用下,以多酚类氧化物氧化为主体的一系列化学变化的过程[2-3]。目前,鉴定“发酵”程度的方法主要是看叶色和嗅香气,而当前抑制“发酵”的主要方法是通过干燥手段,利用高温破坏酶的活性,制止酶促氧化和固定品质。本研究打破了这一常规的抑制方法,采用在常温情况下,用萎凋槽的风力使在制品水分缓慢蒸发,降低叶温,使其非常缓慢氧化,研究常温风力对“遵义红”茶的品质和“发酵”工序的影响作用,测试“遵义红”茶在“发酵”时的叶温变化情况、“发酵叶相”的变化,为稳定和提高“遵义红”茶品质提供理论数据。

1材料与方法

1.1材料

当日采摘的新鲜茶青,品种为黔湄“601”。性状:新鲜,鲜绿,独芽占58%-62%,1芽1叶初展占40%-36%,单片叶占2%。

1.2试验仪器与设备

蓄青槽、700 mm簸箕、审评杯碗(以上仪器和设备为自制)、6CRD-45揉捻机、6CH-1D3方斗名茶烘焙机(以上设备和仪器由浙江省衢州市高山茶机厂生产),远红外测温计(-20℃~500℃)(TAINA,型号350,由上海精密科学仪器有限公司生产)。

1.3试验时间和地点

试验于2015年4月12日至4月19日在贵州省湄潭县省茶叶研究所制茶研究室试验车间进行。

1.4方法

1.4.1 试验设计

设置对照CK与风力抑制A、B、C、D四个处理进行对比,其余工序按照常规进行。

1.4.2工艺流程

对照(CK):萎凋—揉捻—“发酵”—毛火—足火—提香。处理(A、B、C、D):萎凋—揉捻—发酵—风力抑制—足火—提香。

1.4.3工艺参数

(1)萎凋:温度(空调温控设置)30℃,萎凋室温度24℃,相对湿度87%,时间16 h;适度标志:叶质较柔软,微刺手,部分青气消失,有弹性,失重28%;(2)揉捻:投叶量18 kg;不加压10 min,轻压10 min,中压30 min,不加压10 min;适度标志:条索紧细,茶汁揉出,滑润粘手,成条率100%,叶色开始发黄,叶相1.5级,细胞破损率87%;(3)“发酵”:大气温度:18℃,“发酵”室温度22℃;相对湿度94%;“发酵”时间:CK:7 h、A:3 h、B:4 h、C:5 h、D:6 h;(4)吹风抑制“发酵”:处理A、B、C、D,风温常温,时间15 h,程度九成干;(5)毛火:对照CK,烘焙机设置温度150℃,实际温度130℃,叶温89℃,时间15 min,程度六成干;(6)足火:烘焙机设置温度100℃,温度85℃;程度九成干;时间:处理8 min,对照18 min;(7)提香:温度:烘焙机设置110℃,实际105℃,叶温98℃,时间8 min。

1.4.4分析方法

1.4.4.1细胞破损率测定用10%浓度的重络酸钾溶液浸泡染色法。

1.4.4.2“发酵叶相”按照贵州省茶叶研究所(1974年-1975年)科研成果六个叶相等级:一级叶相青绿色,强烈青草气;二级叶相青黄色,青草气;三级叶相黄色,清香;四级叶相黄红色,花香或果香;五级叶相红色,熟香;六级叶相暗红色,低香。

1.4.4.3叶温测定用远红外测温计点测,取多点测的平均值。

1.4.4.4感官审评干茶样品分别按红茶感官审评程序进行感官评审。感官审评按照GB/T 23776-2009《茶叶感官审评方法》[4]中工夫红茶的审评方法进行。审评人员由项目组3名有多年审评经验的审评师和审评人员组成。密码评审,按每项满分99分计,总分采用加权法,品质总分=外形×0.25+汤色×0.10+香气×0.25+滋味×0.30+叶底×0.10。

2结果与分析

2.1叶相变化

本研究的处理按发酵时间分四个设定与对照进行叶相观察,然后根据不同叶相进行鼓风抑制,其叶相变化见表1。

表1 不同处理发酵时间与叶相变化(22℃)

从表1看出,在大气温度18℃、“发酵”室温度为恒温22℃时,CK“发酵”7 h时达到4.0级叶相,也就是“发酵”的适度标志,叶色呈黄红色稍深,香气花果香明显。其他处理的“发酵叶相”有一定的规律性,每“发酵”1 h,“发酵叶相”上升半个级。处理A“发酵”3 h,叶相2.0级,叶色青黄稍深,香气只有轻微的“发酵”香。处理B“发酵”4 h,“发酵叶相”2.5级,叶色黄,香气有轻微清香。处理C“发酵”5 h,“发酵叶相”3.0级,叶色黄色微红,香气清香。处理D“发酵”6 h,“发酵叶”象3.5级,叶色红色,香气有花果香。

2.2叶温变化

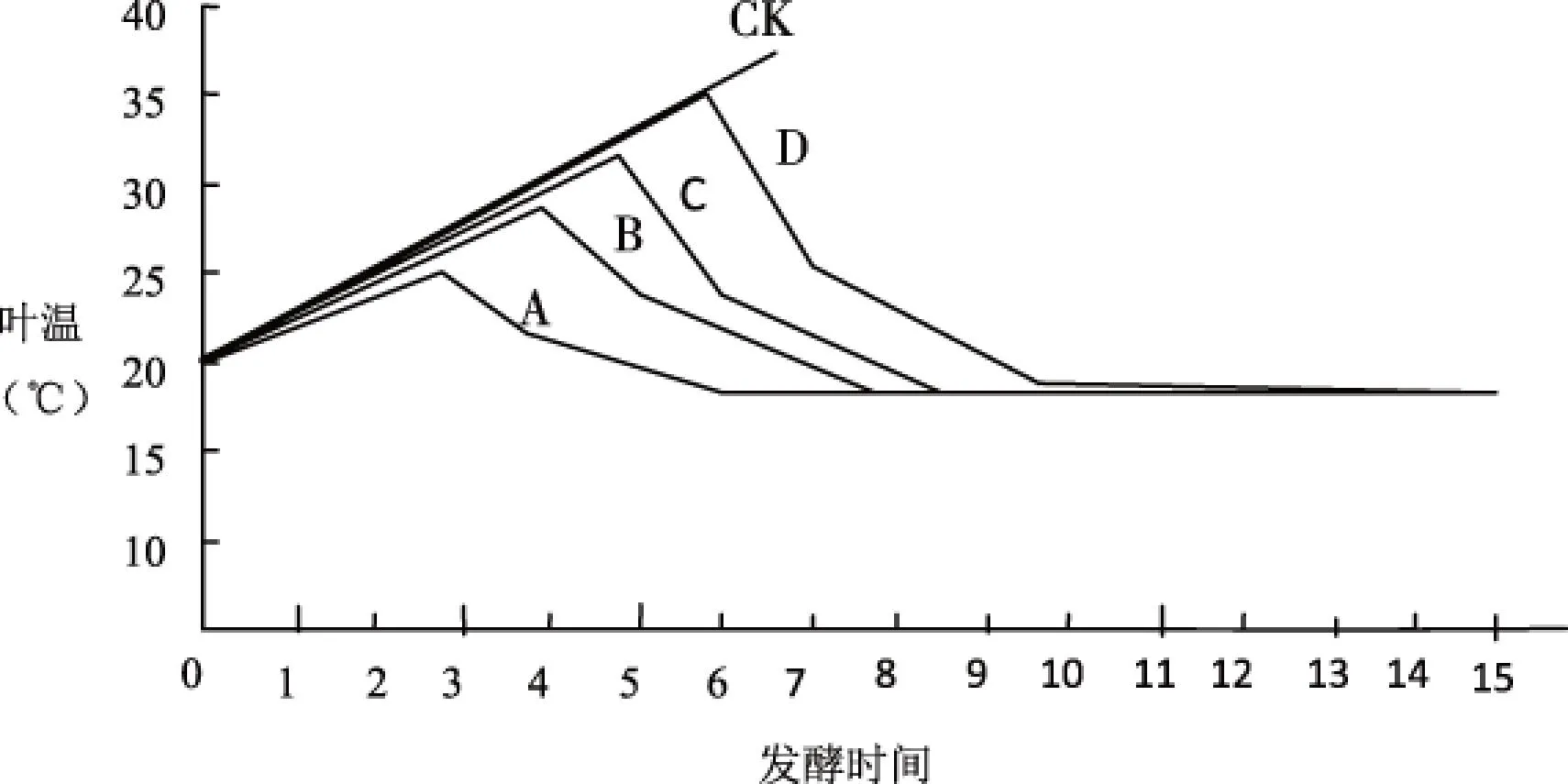

“发酵”室温度是以空调22℃恒温“发酵”法,大气温度18℃。叶温变化CK是以毛火前的变化为准,处理(A、B、C、D)是以鼓风至15 h为准,其叶温变化情况见图1。

图1 发酵时间对在制品叶温的变化影响

从图1看出,“发酵”开始时的叶温都是在20℃,“发酵”开始后每小时的叶温都呈上升趋势,对照CK在没有鼓风的情况下,“发酵”时间到7 h时,叶温高达38℃,比大气温度高10℃。处理A“发酵”3 h叶温达到25℃,此时开始鼓风叶温开始下降,鼓风1 h后下降到19℃,鼓风3 h后叶温稳定在17℃,比大气温度都还低1℃。处理B“发酵”4 h时开始鼓风,此时叶温已达到28℃,鼓风后1 h,叶温降到22℃,鼓风4 h后叶温稳定在17℃。处理C“发酵”5 h时,叶温达到32℃,鼓风后1 h叶温降到22℃,鼓风4 h后稳定在17℃。处理D“发酵”6 h时叶温达到35℃,鼓风1 h后叶温降到24℃,同样,鼓风4 h后叶温稳定在17℃。

2.3干燥过程对品质的影响

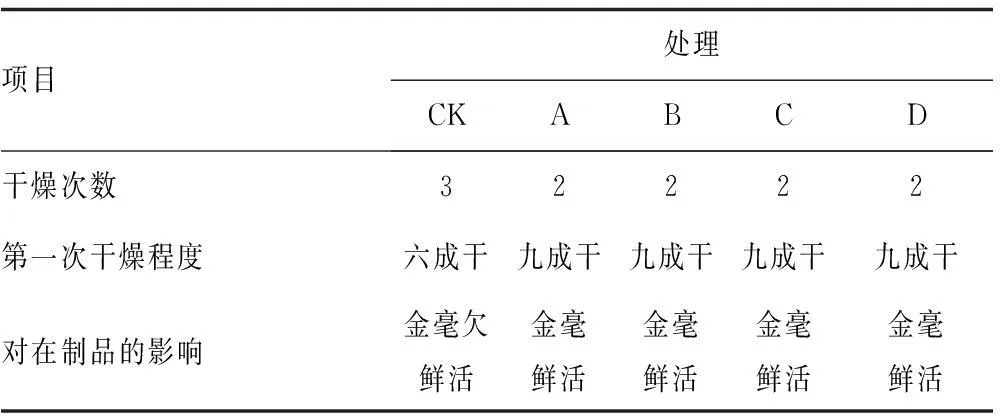

表2 干燥对在制品的影响作用

由表2可知,对照CK干燥工序需要2次干燥,1次提香才能达到理想的效果,处理(A、B、C、D)停止鼓风后,干度已经达到九成干,只需要1次足干和1次提香。毛火后CK金毫欠鲜活,处理金毫鲜活,成品茶亦如此。

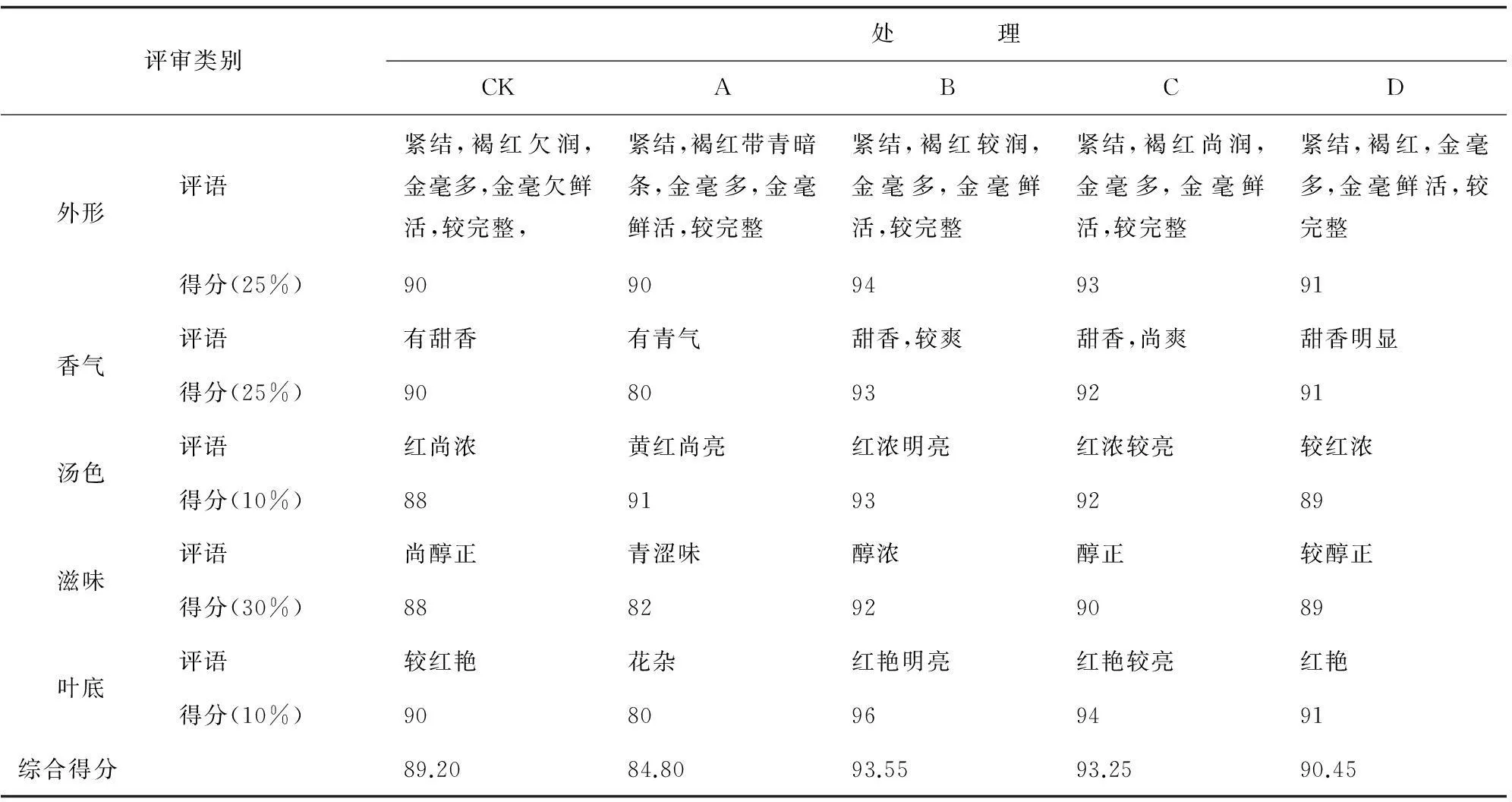

2.4感官审评结果

表3表明,由于揉捻工序是统一的,故外形都很接近,只是由于“发酵”的程度不同,在颜色上和油润度以及金毫的鲜活度上有一定的差异。 对照CK褐红欠润,金毫多而欠鲜活,得90分;处理A褐红带青暗条,但金毫多、鲜活,也得到90分;处理B褐红较润,金毫多而鲜活得分最高得94分;处理C褐红尚润,金毫鲜活得93分;处理D褐红,金毫多而鲜活得91分。

表3 不同处理成品茶感官评定结果

从香气上看,CK有甜香,得90分;处理A明显“发酵”不足有青气,只得到80分;处理B香气最好,有明显的工夫红茶的甜香,并且较爽,得到93分;处理C香气表现为甜香尚爽,得到92分;处理D为甜香明显,得到91分。

从汤色上看,CK红尚浓,亮度上稍差,得88分;处理A茶汤浓度较差,但黄红尚亮,得91分;处理B红浓明亮,得93分;处理C红浓较亮,得92分;处理D红较浓,也缺乏亮度,得89分。

从滋味上看,CK尚醇正,得88分;处理A有明显的青涩味,缺乏工夫红茶的滋味风格,得82分;处理B滋味较好表现为醇浓,得92分;处理C醇正,得90分;处理D较醇正,得89分。

从叶底上看,CK较红艳,得90分;处理A花杂,明显“发酵”不足,得80分;处理B红艳明亮,是工夫红茶较好叶底,得96分;处理C红艳较亮,也是工夫红茶需要的叶底,得94分;处理D叶底红艳,亮度稍差得91分。

综合品质得分,处理B得分最高93.80分;依次为处理C 93.55分;处理D 90.45分;对照CK 89.20分;处理A 84.80分。

3结论与讨论

众所周知,红茶分为工夫红茶、红碎茶和小种红茶,其中工夫红茶和小种红茶细胞破损率在85%以下,而红碎茶细胞破损率高达95%以上,因此前者多酚氧化远不及红碎茶,而红茶的“发酵叶相”标准是以红碎茶为准,故本研究的“发酵叶相”标准比红碎茶高0.5级,其原因是有利干燥后成品茶达到最佳品质。

红茶在“发酵”过程中是以多酚类化合物激烈的氧化、还原为中心,推动红茶香气的形成,在无氧条件下,多酚类化合物氧化不能进行,香气形成也受阻,“发酵”控制得不好,色、香、味也同时受到影响。要满足这些变化要求,达到“发酵”质量高,成品茶品质好,主要是“发酵”中温度、湿度、通气“供氧”、时间等条件[5]。

3.1温度对“发酵”质量的影响较大,包括气温、室温与叶温三个方面,气温和室温高,叶温也高,过程中,多酚类化合物氧化放热,使叶温提高,而叶温的变化有一个由低到高的变化规律,这个规律与氧化作用的发展有关,一般叶温常比气温和室温高2℃-6℃,有时高10℃以上。根据多酚氧化酶活化适温和物质内部变化与品质的要求,“发酵”的叶温应保持在30℃以下为宜。如果叶温过高,“发酵”变化过于激烈,使成品茶香味低、味道淡,色暗等现象,本研究的对照CK,就是由于叶温长时间处于38℃,成品茶品质受到了不同程度影响。而本研究的4个处理,叶温始终低于室温5℃,低于气温1℃,使其“发酵”受阻,导致“发酵”缓慢,在长达15h的鼓风时间,“发酵”程度都不过头,品质上除了处理A外,其他3个处理的色香味还得到很好的发展。

3.2“发酵”叶水分含量也是影响“发酵”质量的重要因素,“发酵”叶含水量的多少直接影响叶汁浓度,而浓度利于叶内物质交流,当叶内含水量高时,氧化作用进行顺畅,叶内水分含量越低,“发酵”逐渐受阻,本研究的4个处理由于在风力的影响下,含水量越来越少,使“发酵”逐渐受阻,这也是长时鼓风“发酵”都不过头的原因之一。

3.3氧气对红茶 “发酵”也是至关重要的,“发酵”在通气好的环境下,“发酵”正常,茶叶在外形色泽上显得乌润,汤色明亮,叶底红艳,本研究的对照CK,就是由于“发酵” 没有鼓风(通氧),使“发酵”长时间处于不很正常的状态,使成茶品质出现问题,而处理由于通气正常,给氧充足,“发酵”正常,成茶品质表现良好[6]。本试验处理A,由于 “发酵”时间过短,“发酵”程度过于偏轻,通过上述“发酵”原理,在过早鼓风抑制的环境下,最终未能达到“发酵”程度,成品茶品质与其他处理悬殊较大。

3.4研究还表明,当“发酵”达到适度标志后,采用“毛火”手段破坏酶的活化,使其酶促氧化停止,但是,虽然“毛火”手段是高温快速的,但也难免湿热的作用,这段时间内由于“发酵”叶水分含量多,叶温高,虽然能促进一定的有利于品质的变化,但高温高湿不利于品质变化的原因是主要的。热蒸作用使色泽转暗,滋味钝化,湿热作用的时间越长,造成品质的损失越大,这也是对照CK成茶品质受影响的主要原因。而本研究的处理则是在低温和风力的作用下进行的酶活性抑制,减少了湿热作用,只要保证“发酵”程度到位,就能保证了成茶品质的发挥。

3.5本研究明确了“遵义红”茶在“发酵”过程中的“发酵”时间和室内外温度,以及鼓风的时间,在鼓风时不用人工翻动,利用固定鼓风时间进行酶活性抑制,试验表明,处理B在“发酵”室内22℃条件下“发酵”4h开始鼓风,效果最好,在对照和4个处理中综合品质表现最好。说明该研究对于改进“遵义红”茶 “发酵”和酶活性抑制方法,提高成品茶品质有较强的现实意义。

本研究由于设定 “发酵”室的温度范围较小,至于高于或低于22℃时的鼓风抑制酶活性对“遵义红”茶有何影响还有待进一步研究。

参考文献

[1]刘小华,刘晓霞. “遵义红”从“茶的途程”中找回历史的辉煌——贵州工夫红茶的恢复[J].茶世界,2010(10):40-41.

[2]叶文盛,宋光林.遵义红红茶香气指纹及化学成分分析 [J].遵义科技,2013(5):25-28.

[3]尹杰,范仕胜,宋勤飞,等. 工夫红茶加工过程中的品质变化[J].湖北农业科学,2013(21):5279-5282.

[4]GB/T 23776-2009, 茶叶感官审评方法[S]. 北京:中国标准出版社,2009.

[5]尹杰,范仕胜,宋勤飞,等.工夫红茶发酵过程中的品质变化[J].四川农业大学学报,2012(4):415-418.

[6]潘科,冯林,沈强,等.通氧时间对红茶发酵汤色的影响[J].贵州农业科学,2013(9):133-136.

WThe Inhibitory Effect of Wind on the Fermentation of Zunyi Black Tea

SHENDong,HEPing,SHENLi,GOUTing-wei,LIUSi-wei,WANGYong,WANGTong,ZHENGWen-jia*

(GuizhouInstituteofTeaResearch,Guiyang,Guizhou550006,China)

Abstract:Fermentation was one of key factor for the processing and quality formation of black tea, which characterized in enzymatic oxidation of polyphenol and aroma formation. Currently, the inhibitory effect of blast on enzyme activity was detected by four sets of treatment. The results showed thatthe fermentation time might be as long as 7 h under 18℃ atmospheric temperature and 22℃room temperature. The fermentation times before wind of treatments A, B, C and D were 3 h, 4 h, 5 h and 6 h, respectively, and their leaf temperatures were 25℃, 28 ℃, 32 ℃ and 35 ℃, respectively. After 3-hour blast, leaf temperature was stable at 17 ℃, which was lower than the room temperature by 5 ℃, and lower than the atmospheric temperature by 1 ℃. The best effect was obtained from treatment B with 4 h fermentation before blast.

Keywords:Zunyi Hong;Congou black tea;Wind load;Inhibitory effect;Fermentation

文章编号:1008-0457(2016)01-0090-05国际DOI编码:15958/j.cnki.sdnyswxb.2016.01.020

中图分类号:S571.1

文献标识码:A

*通讯作者:郑文佳(1969-),男,研究员,主要研究方向:茶学;E-mail:wenjia_zheng@126.com。

基金项目:贵州省科技创新人才团队建设项目“贵州省茶叶加工科技创新人才团队”(黔科合人才团队[2014]4025号)。

收稿日期:2016-01-25;修回日期:2016-02-10