嵌入式关系对创新网络中知识内化及竞争模式选择的影响

张惠琴 尚甜甜 邵云飞

(1. 电子科技大学经济与管理学院;2.成都理工大学管理科学学院;3.西北工业大学管理学院)

嵌入式关系对创新网络中知识内化及竞争模式选择的影响

张惠琴1,2尚甜甜3邵云飞1

(1. 电子科技大学经济与管理学院;2.成都理工大学管理科学学院;3.西北工业大学管理学院)

摘要:构建了网络关系强度、知识管理能力、竞争模式的关系概念模型,对281家企业做了问卷调研,采用SEM统计分析样本数据,探讨了在嵌入式关系影响下,网络关系强度对企业竞争模式选择的影响。研究结果表明:网络关系强度对竞争模式选择产生直接影响,强关系下企业优先选择自主创新;同时,网络关系强度对知识管理能力具有显著正向影响,知识管理能力在网络关系强度影响竞争模式选择的过程中起完全中介作用。

关键词:创新网络; 嵌入式关系; 网络关系强度; 知识管理能力; 竞争模式

在大众创业、万众创新的背景下,越来越多的企业通过嵌入到创新网络中将外部创新资源有效整合到企业内部,实现知识联盟和协同创新,由此,嵌入式关系的研究引起了学界和商界的广泛关注。嵌入式关系理论最早由GRANOVETTER[1]提出,认为人类的经济活动是嵌入到社会结构中的,社会网络中的嵌入关系分为结构性嵌入与关系性嵌入。结构性嵌入是指企业在创新网络中所处的位置特征,通常用网络密度作为衡量指标;关系性嵌入是指创新网络中一个企业与其他企业间的信任程度与亲密度,通常用联接强度作为衡量指标。学者通常将网络中的企业视为一个节点,关注的是节点间的联接。如果网络节点间的交易频率较高,则认为节点间网络联接为强联接,反之网络节点间交易频率较低则构成弱联接。

有些学者认为强联接为企业进行技术创新活动提供了条件,对创新绩效有正向影响。例如,UZZI[2]认为强关系嵌入有利于新知识和新方法的传播,对高新技术企业成长有促进作用;陈彦豪等[3]认为建立紧密的网络镶嵌关系,企业间才能应对激烈的竞争环境,取得更好的绩效。然而有些学者认为低嵌入关系能弥补“过度嵌入”产生的缺点,比较容易获取异质性信息,有利于开展技术创新活动。例如,UZZI等[4]认为强联接关系在通过信任获取资源的同时,会造成资源的重复和拥挤,而弱联接关系可以传递异质性资源,更有利于企业进行技术创新活动;RHEE[5]认为强连接容易形成固定的合作关系,降低了获得新机会的路径,而弱联接将两个不同经济特征的企业联系在一起,容易获取异质信息,有利于突破式创新。因此,嵌入关系越强还是越弱更有利于创新网络中的企业进行技术创新,截至目前研究结论仍然存在很大争议。

GULATI[6]强调企业并不是从所有的网络关系中都能获得有效的资源和知识,只有存在较好嵌入式关系的网络成员间才能进行资源和知识的有效传递和获取。知识能力的构建可以促使企业通过知识管理把从创新网络中获取的外部信息整合加工成自身知识,加快技术创新速度,获取持续竞争优势,因此,本研究以知识管理能力为中介变量,从企业层面上研究在嵌入性关系影响下,网络关系强度是如何影响企业知识能力的构建,进而影响到企业竞争模式的选择。

1理论与假设

1.1网络关系强度与竞争模式

创新网络中的联盟企业在合作研究过程中不可避免地会涉及到企业的隐性信息,企业通常会用书面合同约定各方的责权利,但实践证明最后产生的效果往往不理想。企业间的交易行为不仅局限于经济行为,还会有更多的社会因素加入到嵌入式关系中。ZENG等[7]探究了合作网络和技术创新之间的关系,研究结果表明,不同合作关系对企业技术创新的影响有显著差异,中小企业间的合作在创新中发挥的作用比中小企业与科研机构、大学和政府机构间的合作在创新中发挥的作用更加显著。网络关系强度作为嵌入式关系的一个重要衡量指标,其对技术创新的影响已引起学者关注。蔡宁等[8]研究了网络关系强度与技术创新模式的耦合性,认为弱关系有利于探索式创新,强关系有利于利用式创新。潘松挺等[9]认为,网络关系强度的提高不利于突破性创新,但有利于渐进创新的提升,其中网络关系强度通过探索式学习对突破性创新会产生负面影响,但通过利用式学习对渐进性创新能产生正面影响。张艳辉等[10]研究表明,网络联系强度与企业技术创新绩效之间有正向相关关系,网络异质性与企业技术创新绩效之间有正向相关关系,网络中心性和网络动态性对企业技术创新绩效的提升没有直接影响,但通过企业学习的中介作用,对技术创新绩效产生了明显的间接效应。

关于网络关系强度与技术创新的研究较多,但与企业竞争模式匹配的研究仍然存在较大的争议。学者们主要将企业的竞争模式分为探索式创新和利用式创新。一些专家认为强关系有利于利用式创新;一些专家则认为强关系有利于探索式创新。这种双元性创新的划分方法使得不同类型的创新具有很强的相对性和冲突性。为了避免非此即彼的冲突现象,本研究将企业竞争模式分为模仿创新、合作创新、自主创新3种模式,模仿创新是在引进、购买和破译已有技术的基础上进一步研发;自主创新具有率先性和独占性,依靠自身独立研发;合作创新更倾向于企业间联合进行新技术开发。此种分类方法强调了企业间的网络交互作用,因此,研究网络关系强度对企业竞争模式选择的影响在此种分类下具有较大的可行性,基于冲突理论和以上述评,提出以下假设:

假设1网络关系强度对企业竞争模式的选择具有直接效应,

假设1a在强关系下,企业更倾向于选择自主创新。

1.2网络关系强度与知识管理能力

考虑资源禀赋的异质性,网络结构关系可以促使企业间技术知识的整合。创新网络中的成员通过所处的网络位置和建立的网络关系获取流通信息,利用自身信息加工整合能力将网络流通信息转换为企业自身的知识体系。

网络关系强度越高,企业获得“干中学”的机会就越多,有利于提升企业整合和繁衍新知识的能力;同时频繁的网际关系,能增加企业在创新网络成员间的信任度,有利于深层次的知识分享与合作。当一个企业在网络关系中处于中心占位时,它在网络知识的整合利用中将处于主动地位。IACONO等[11]的研究表明,企业间的网络关系能最大限度地减少协作成本,增加知识转移的速度。王智宁等[12]将网络关系分为工具型和私密型,认为两者均对知识共享具有显著的正向影响。刘佳等[13]实证研究了组织内部社会网络联系对知识共享的影响,指出咨询联系的强度对知识共享具有重要的影响,咨询联系越强,进行知识共享互动的频率也越高。基于资源基础理论和以上述评,提出假设:

假设2 网络关系强度对知识管理能力具有正向影响。

1.3知识管理能力的中介作用

企业在创新网络中寻找到了技术创新的机会,为了将创新机会转换为创新成果,要求企业必须具备较强的知识整合能力,才能使技术创新产品化和商业化。知识创新是技术创新的基础,知识管理能力在一定程度上代表着知识创新的能力,影响着企业对技术创新模式的选择。YLI-RENKO等[14]通过研究发现企业获取的知识有利于产生独特的技术,并有利于新产品开发。WIKLUND等[15]指出市场知识和技术知识作为重要的战略资源有利于提升企业的创新开发能力。张海营[16]在分析SECI知识转化模型的基础上,实证分析了知识管理与技术创新的关系,结果表明,知识管理对技术创新呈现显著的正向影响。NORUZY等[17]认为企业领导人通过组织学习知识管理有利于技术创新。朱晓琴[18]认为对于处于社会网络中的企业,建立和优化内外网络关系,对跨组织知识管理有积极影响,跨组织知识管理的结构对技术创新呈正向影响。

企业进行技术创新活动所需要的知识和信息,更多的时候是通过网络获取外部信息加以整合完成的,但企业知识获取和整合能力越强越有利于进行合作创新还是自主创新,不同的学者和企业家有不同的看法,基于知识管理理论和以上述评,本研究认为企业网络关系强度可能通过知识管理能力来对技术创新模式选择产生影响,因此,提出假设:

假设3知识管理能力在网络关系强度影响企业竞争模式选择中起到了中介作用,

假设3a强关系下,企业更倾向于选择合作创新。

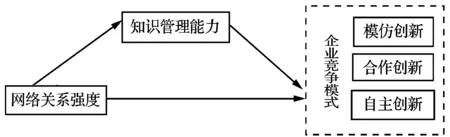

综上,本研究在前人基础上,确定了研究框架,构建了变量间的关系模型(见图1)。企业在创新网络中所处的位置特征及其与网络中其他成员间的亲密度不同可能对企业技术创新竞争模式的选择产生影响;而同样的网络关系强度下,由于各企业知识管理能力的差异性,也可能导致企业对3种竞争模式选择的顺序发生变化。

图1 网络关系强度、知识管理能力和 竞争模式的关系模型

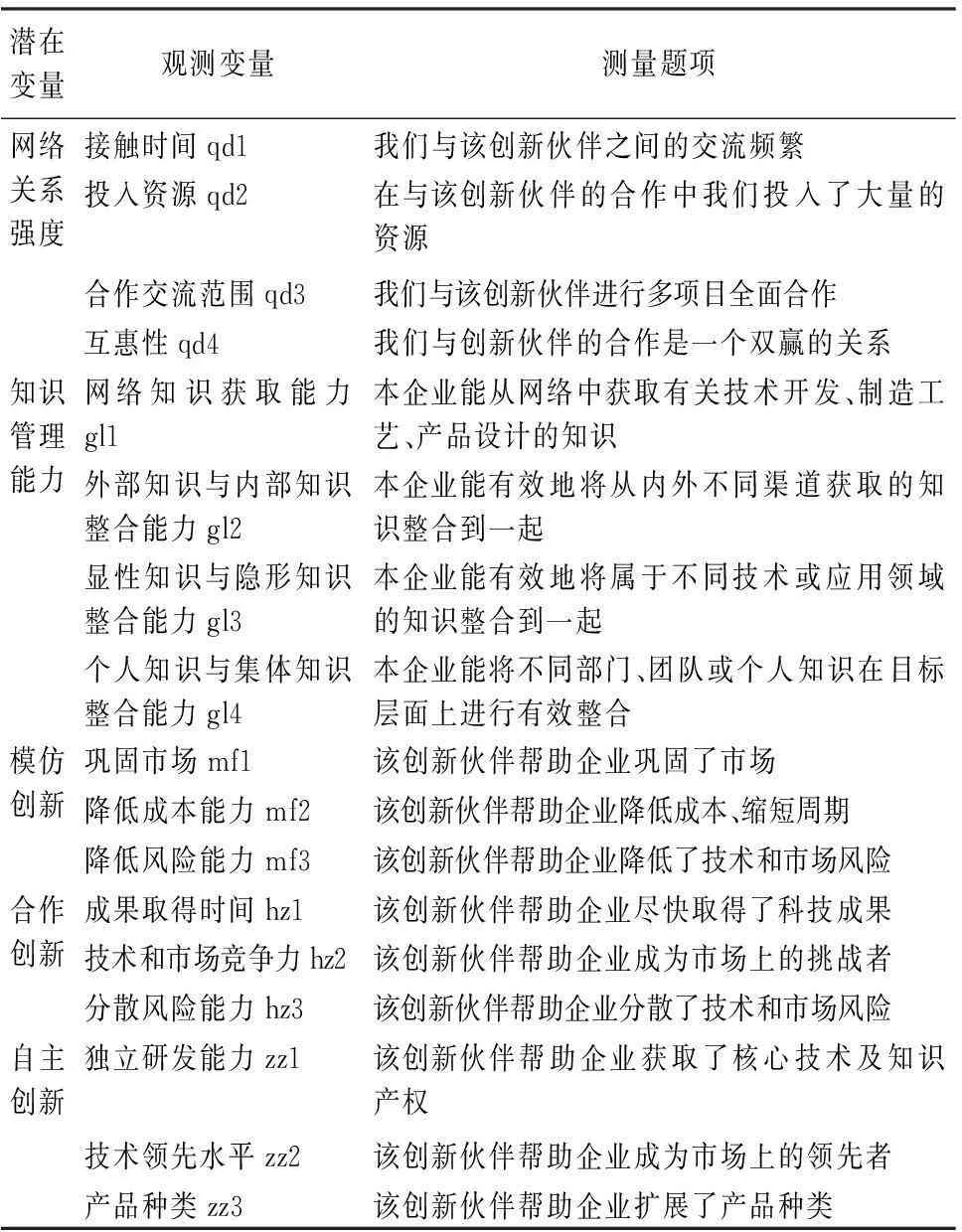

潜在变量观测变量测量题项网络关系强度接触时间qd1我们与该创新伙伴之间的交流频繁投入资源qd2在与该创新伙伴的合作中我们投入了大量的资源合作交流范围qd3我们与该创新伙伴进行多项目全面合作互惠性qd4我们与创新伙伴的合作是一个双赢的关系知识管理能力网络知识获取能力gl1本企业能从网络中获取有关技术开发、制造工艺、产品设计的知识外部知识与内部知识整合能力gl2本企业能有效地将从内外不同渠道获取的知识整合到一起显性知识与隐形知识整合能力gl3本企业能有效地将属于不同技术或应用领域的知识整合到一起个人知识与集体知识整合能力gl4本企业能将不同部门、团队或个人知识在目标层面上进行有效整合模仿创新巩固市场mf1该创新伙伴帮助企业巩固了市场降低成本能力mf2该创新伙伴帮助企业降低成本、缩短周期降低风险能力mf3该创新伙伴帮助企业降低了技术和市场风险合作创新成果取得时间hz1该创新伙伴帮助企业尽快取得了科技成果技术和市场竞争力hz2该创新伙伴帮助企业成为市场上的挑战者分散风险能力hz3该创新伙伴帮助企业分散了技术和市场风险自主创新独立研发能力zz1该创新伙伴帮助企业获取了核心技术及知识产权技术领先水平zz2该创新伙伴帮助企业成为市场上的领先者产品种类zz3该创新伙伴帮助企业扩展了产品种类

2研究方法

2.1变量测量

为了保证测量工具的信度和效度,本研究所涉及的量表尽量采用成熟量表,并根据预调研分析结果,对测量量表加以修正。网络关系强度的测量主要参考了潘松挺等[19]的研究成果;知识管理能力的测量主要参考了朱晓琴[20]的研究成果;模仿创新、合作创新、自主创新的量表主要参考了陈勇星等[21]的研究成果。各变量的观测变量和题项见表1。所有变量的测量均采用Likert7点计分,要求被试者阅读每道题选择与本企业最符合的选项。从“1~7”分别表示从“完全不符合”到“完全符合”。

2.2样本与数据收集

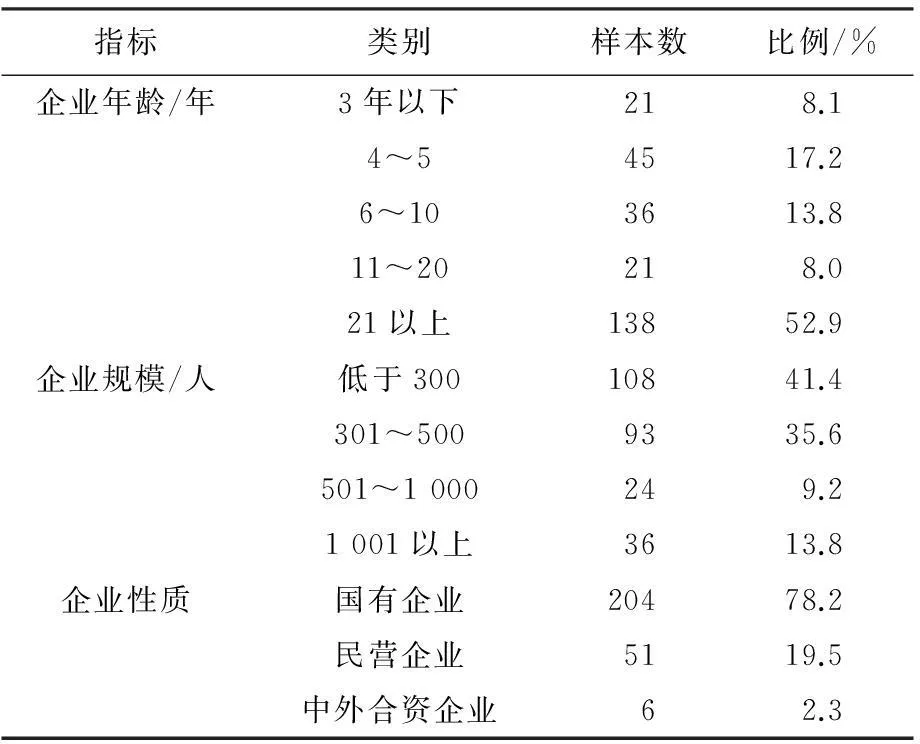

本研究所用数据采用问卷调查的方法获得。基于个人资源的取得性和本次研究目的,样本企业为矿产资源型企业。为了提高问卷填写的可靠性,本次调研均采用纸质问卷,问卷统一编号后发给被调研企业的具体联系人, 由其发给所在单位的管理者或技术人员填写。样本的基本特征见表2。从问卷统计结果看,问卷填写者基本为研究所科研技术人员,身份为技术员、助理工程师、高级工程师,通过与联系人的沟通确认,各调研企业的高级工程师基本都填写了调研问卷。同时,为了减少测试的偏差,首先在胜利油田、中石化华北分公司采油厂、长源矿业发放了60份纸质问卷做预调研,收回有效问卷51份,据此完成测量问项的调整和问卷的修订。调整后的正式调查问卷共发放300份,调研对象主要涵盖油田、煤炭和金矿企业,共回收281份,剔除无效问卷20份,最终获得的有效问卷为261份。问卷有效回收率为87%。

表2 样本基本特征(N=261)

3数据分析

3.1信度与效度分析

(1)信度分析

本研究采用Cronbach’sα系数来检验各变量的信度。经验上,如果α系数大于0.8,则认为内在信度是可接受的。通过运用SPSS 17.0对网络关系强度、知识管理能力、模仿创新、合作创新、自主创新各量表进行内部一致性检验的结果见表3。

由表3可知,量表总Cronbach’sα系数为0.959,且其他分量表及因子的Cronbach’sα系数均在0.8以上,表明网络关系强度、知识管理能力、模仿创新、合作创新、自主创新5个变量都体现了较高的内部一致性,具有较高的信度。

表3 各变量的信度检验

(2)效度分析

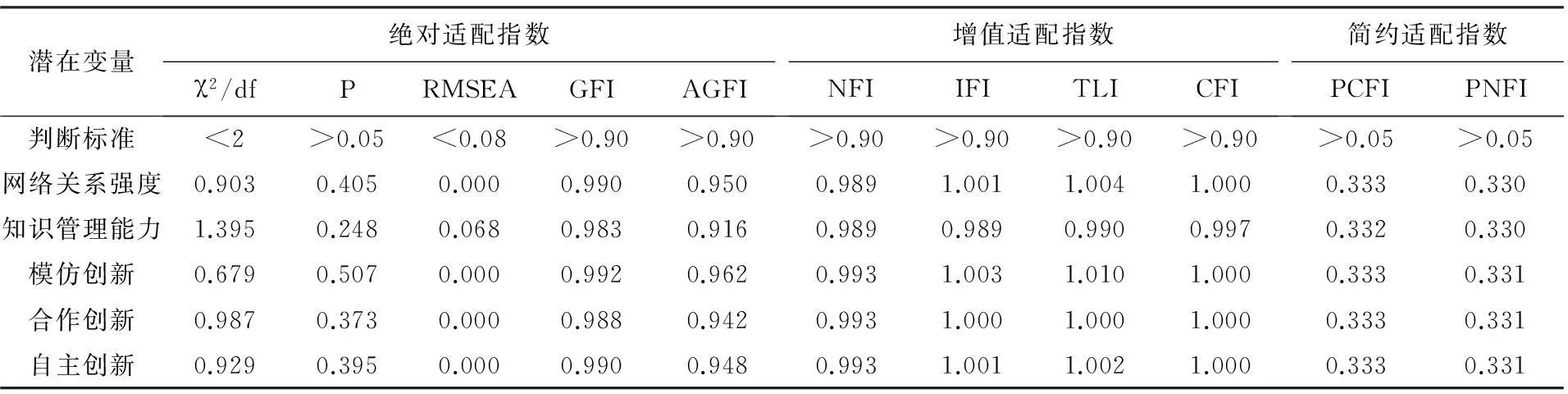

本研究采用的各测量量表参考了国内外学者的相关研究成果,具有强势的理论基础,适合采用验证性因素分析,检验各变量的效度。通过运用AMOS17.0对各变量检验的效度结果见表4。

表4 各变量验证性因素分析的结果

由网络关系强度、知识管理能力、模仿创新、合作创新、自主创新5个变量的验证性因素分析结果可知,虽然简约适配指数未符合标准,但所有的绝对适配指数和增值适配指数均符合判断标准,因此,认为本模型中的5个潜变量各题项的效度较好。

3.2假设检验

(1)网络关系强度对竞争模式选择的直接关联模型

网络关系强度对竞争模式选择影响的直接关联模型中包含4个潜在变量:网络关系强度、模仿创新、合作创新、自主创新。其中网络关系强度为前因变量,模仿创新、合作创新、自主创新为后果变量,通过结构方程模型对该框架下各变量之间的关系进行分析。

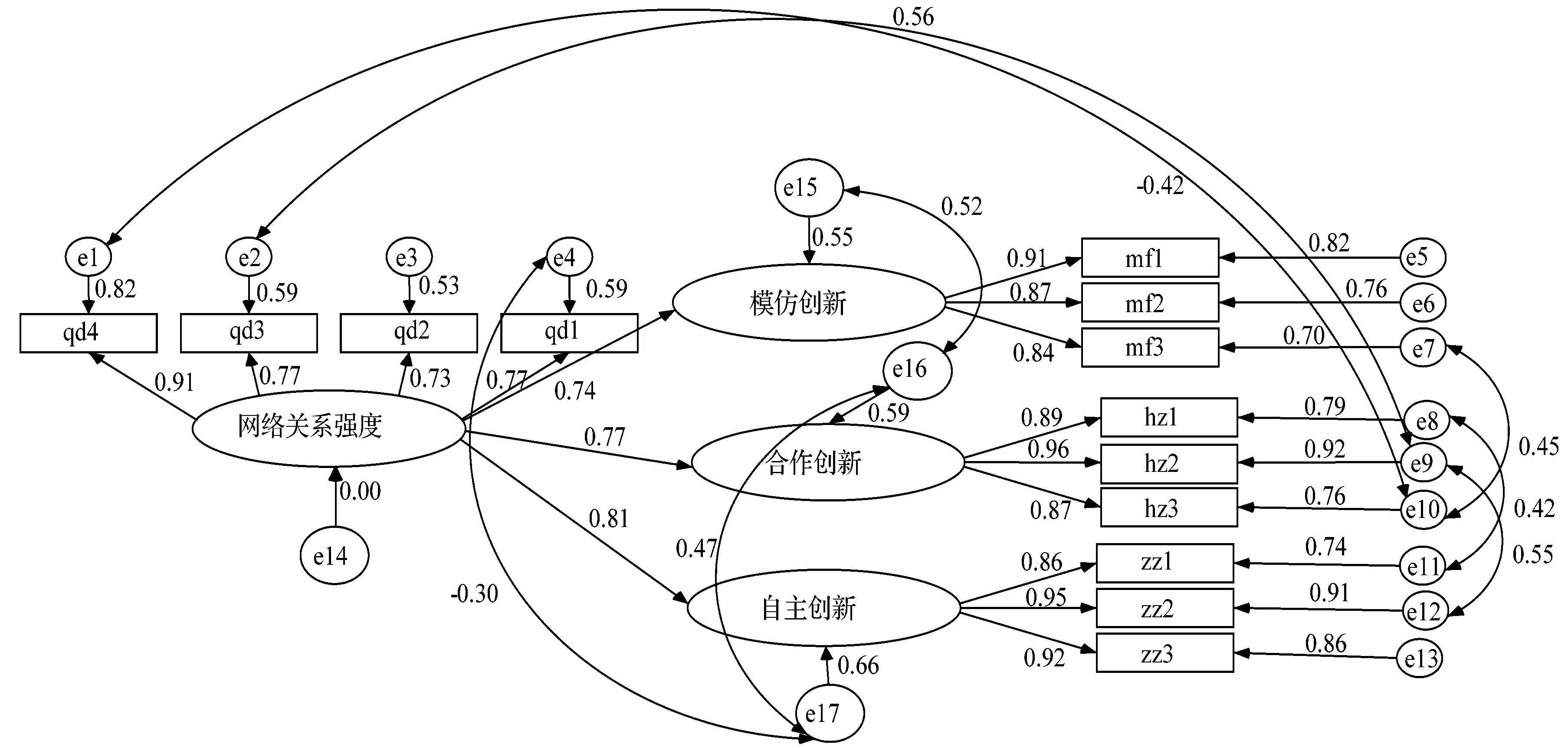

运用AMOS 17.0对网络关系强度对竞争模式选择影响的直接关联模型进行拟合检验,由原始模型的验证结果来看,模型整体的拟合度不高,需要根据路径系数是否显著删除或保留路径和MI修正指标对原始模型进行修正,并得到最终模型路径关系图(见图2)。

图2 网络关系强度对竞争模式选择影响的直接关联模型最终路径关系图

最终模型运用极大似然估计法,从绝对适配度指标、增值适配度指标、简约适配度指标来评价模型。模型的显著性概率值P=0.061>0.05,未达显著水平,接受虚无假设,卡方自由度比值(χ2/DF)=1.367<2,表示假设模型图与观察数据契合。RMSEA=0.065<0.08,达到了模型适配标准,表示假设模型与观察数据能适配。因此,本研究构建的网络关系强度对竞争模式选择影响的直接关联模型可以用于检验相应的假设。检验结果见表5。

网络关系强度对模仿创新、合作创新、自主创新的标准化路径系数分别为:0.741、0.769、和0.810,3条路径系数的显著性概率值P都小于0.001,以“***”符号表示,表明3条路径系数均达到显著性水平,网络关系强度对竞争模式的直接影响程度从大到小依次为:自主创新>合作创新>模仿创新,也就是说,当企业的网络关系强度大时,企业应更倾向于选择自主创新模式,其次为合作创新模式,再次为模仿创新模式。假设1和假设1a得到证实。

表5 网络关系强度对竞争模式选择的直接影响检验结果

(2)网络关系强度、知识管理能力和竞争模式之间的关系模型

网络关系强度对竞争模式选择影响的中介变量模型中包含5个潜在变量:网络关系强度、知识管理能力、模仿创新、合作创新、自主创新。其中网络关系强度为前因变量,知识管理能力为中介变量,模仿创新、合作创新、自主创新为后果变量,通过结构方程模型对该框架下各变量之间的关系进行分析。

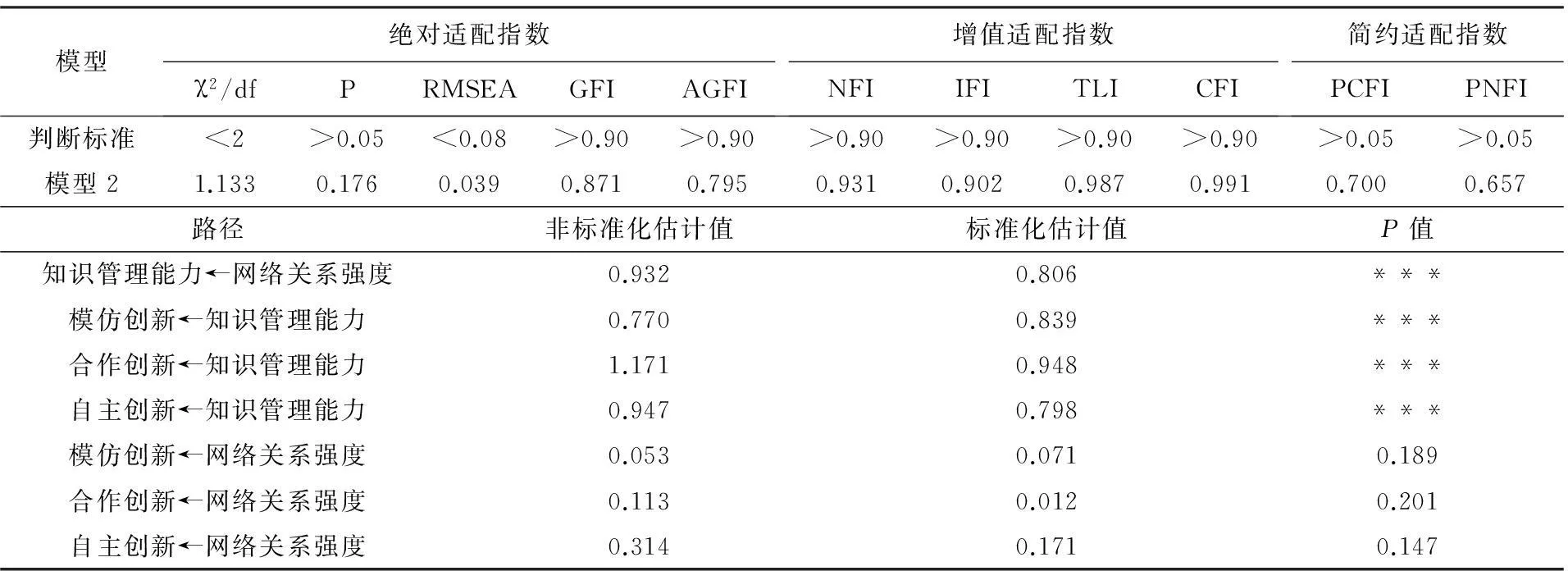

运用AMOS 17.0对网络关系强度对竞争模式选择影响的中介变量模型进行拟合检验,由原始模型的验证结果来看,模型整体的拟合度不高,需要根据路径系数是否显著删除或保留路径和MI修正指标对原始模型进行修正,并得到最终模型路径关系图(见图3)。

最终模型运用极大似然估计法,从绝对适配指数、增值适配指数、简约适配指数来评价模型。模型的显著性概率值P=0.176>0.05,未达显著水平,接受虚无假设,卡方自由度比值(χ2/DF)=1.133<2,表示假设模型图与观察数据契合。RMSEA=0.039<0.08,达到了模型适配标准,表示假设模型与观察数据能适配。因此,本研究构建的网络关系强度对竞争模式选择影响的中介变量模型可以用于检验相应的假设。检验结果见表6。

中介效应检验,第一步是检验模型1中网络关系强度对模仿创新、合作创新、自主创新的直接效应及其显著性。由被验证的假设1可知,网络关系强度对模仿创新、合作创新、自主创新的标准化路径系数均达到显著水平;

第二步是检验模型2中网络关系强度对知识管理能力的直接效应及其显著性。由表6可知,网络关系强度对知识管理能力的标准化路径系数为0.806,且路径系数的显著性概率值P小于0.001,以“***”符号表示,表明此路径系数达到了显著性水平。假设2得到验证。

图3 网络关系强度对竞争模式选择影响的中介变量模型最终路径关系图

第三步是检验模型2中知识管理能力对模仿创新、合作创新、自主创新的直接效应及其显著性。由表6可知,知识管理能力对模仿创新、合作创新、自主创新的标准化路径系数分别为:0.839、0.948、0.798,且路径系数的显著性概率值P小于0.001,以“***”符号表示,表明此路径系数达到了显著性水平,中介效应成立;

最后一步是检验模型2中网络关系强度对模仿创新、合作创新、自主创新的直接效应及其显著性。由表6可知,网络关系强度对模仿创新、合作创新、自主创新的标准化路径系数分别为:0.071、0.012、0.171,且路径系数的显著性概率P值大于0.001,表明此路径系数不显著,说明知识管理能力在网络关系强度对竞争模式选择的影响过程中起着完全中介作用。其中,网络关系强度到模仿创新的间接效应为0.676=0.806×0.839,是由网络关系强度到知识管理能力的直接效应(0.806)和知识管理能力到模仿创新的直接效应(0.839)共同产生的。网络关系强度到合作创新的间接效应为0.764=0.806×0.948,是由网络关系强度到知识管理能力的直接效应(0.806)和知识管理能力到合作创新的直接效应(0.948)共同产生的。网络关系强度到自主创新的间接效应为0.644=0.806×0.798,是由网络关系 强度到知识管理能力的直接效应(0.806)和知识管理能力到自主创新的直接效应(0.798)共同产生的。

知识管理能力起着完全中介作用,但知识管理能力对3种竞争模式的影响程度不尽相同,在知识管理能力的中介作用下,网络关系强度对竞争模式的间接影响程度从大到小依次为:合作创新>模仿创新>自主创新,也就是说,当网络关系强时,企业的知识管理能力也强,企业选择竞争模式的顺序依次为:合作创新、模仿创新、自主创新。与模型1没有知识管理能力的中介作用相比较,企业选择竞争模式的顺序发生了变化,因此,假设3和假设3a得到验证。

表6 网络关系强度对竞争模式选择的中介变量模型检验结果

4研究结论与启示

4.1研究结论

基于企业的现实需求和数据的可获得性,以矿产资源型企业为研究对象,通过问卷调查,运用结构方程模型(SEM)系统研究了网络关系强度对竞争模式选择的影响,并分析了知识管理能力的中介作用,最终形成以下结论:

(1)网络关系强度对竞争模式的选择具有直接效应创新网络中创新主体自身的活动和创新主体之间的互动是镶嵌在网络之中的,强调企业与企业间的网络交互作用。网络关系强度大时,企业选择竞争模式的顺序依次为:自主创新、合作创新、模仿创新。强关系下,企业会优先选择自主创新。

(2)网络关系强度对知识管理能力有显著的正向影响面对日趋激烈的竞争环境,企业通过加强与供应商、客户、科研机构之间的关系,能够扩大企业获取知识的来源范围,增加信息的多样性和知识扩散的速度,帮助企业从网络系统中获取有利于自身的知识和信息。降低了筛选信息的成本和时间,有助于企业更快的将获取的信息进行整合,提高企业的洞察力和知识管理能力。

(3)知识管理能力在网络关系强度对竞争模式的选择中起到完全中介作用间接效应的标准系数值大于直接效应的标准系数值,知识管理能力对3种竞争模式的影响程度不同,在知识管理能力的中介作用下,企业选择竞争模式的顺序发生了变化,网络关系强度强时,企业选择竞争模式的顺序为:合作创新、模仿创新、自主创新。也就是说,当企业网络关系强时,企业会优先选择合作创新。

4.2管理启示和局限

在创新网络环境下,企业竞争模式的选择,需要考虑到该企业在创新网络中与其他企业的关系强度和企业自身知识管理能力。

(1)重视网络嵌入性,加强网络关系强度基于网络组织理论、知识溢出理论和本研究实证分析的结果,企业应通过嵌入创新网络建立资源基础平台,实现信息共享和知识交易。通过与网络中成员间的互动交流增强自身在创新网络中的中心位置,引领网络成员从广义的概念交流转向隐性知识的整合,分散技术和市场的创新风险,进而提升企业知识管理能力和创新效率,并伴随自身网络关系强度的变化,选择相应的技术创新竞争模式。

(2)同样的网络关系强度下,不同的企业应根据自身知识管理能力选择适宜的技术创新模式网络关系强度越大,越有利于从网络伙伴那儿获取更多的知识和信息,但知识的存储量和结构直接影响技术创新的效率。如果企业自身的知识管理能力较低,嵌入网络中提供的大量数据和信息反而成为噪音,降低企业技术创新的效率;更可能由于企业缺乏知识管理能力,在高强度关系中核心技术被泄密。所以,同样是网络关系强度大的企业,如果企业自身知识管理能力比较弱,建议企业选择合作创新;如果企业自身知识管理能力强,则应优先选择自主创新。

由于作者资源的局限性,本研究主要以矿产资源型企业为研究对象,但不同行业网络关系强度对竞争模式的选择可能会有差异;其次,本研究未对不同规模、不同发展阶段企业的网络关系强度对竞争模式选择进行差异化分析。在后续的研究中,可以在此基础上通过扩大样本数量和行业类别以及针对不同类型的企业进行差异化分析来进一步探讨网络关系强度对竞争模式选择的影响,增强研究成果直接应用效果。

参考文献

[1] GRANOVETTER M. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddendness [J]. American Journal of sociology, 1985, 91(3):481~510

[2] UZZI B. Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness[J]. Administrative Science Quarterly,1997, 42(1):35~67

[3] 陈彦豪, 薛荣堂, 黄宗兴. 网络镶嵌与服务创新绩效关联性之研究——以台湾B2B软件服务业者为例[J]. 资讯管理学报, 2009, 16(4): 75~96

[4] UZZI B, LANCASTER R. Relational Embeddedness and Learning: the Case of Bank Loan Managers and Their Client [J].Management Science, 2003, 49(4):383~399

[5] RHEE M. Network Updating and Exploratory Learning Environment[J]. Journal of Management Studies, 2004, 41(6):933~949

[6] GULATI R. Alliances and Networks [J].Strategic Management Journal, 1998, 19(4):293~317

[7] ZENG S X, XIE X M, TAM C M. Relationship between Cooperation Networks and Innovation Performance of SMEs[J]. Technovation, 2010, 30(3):181~194

[8] 蔡宁, 潘松挺. 网络关系强度与企业技术创新模式的耦合性及其协同演化—以海正药业技术创新网络为例[J]. 中国工业经济, 2008(4):137~144

[9] 潘松挺, 郑亚莉. 网络关系强度与企业技术创新绩效—基于探索式学习和利用式学习的实证研究[J].科学学研究, 2011,29(11):1 736~1 743

[10] 张艳辉, 李宗伟, 陈滇. 社会网络与企业技术创新绩效的关系研究:以苏州电子信息产业为例[J]. 管理评论, 2012, 24(6):42~49

[11] IACONO M P, MARTINEZ M, MANGIA G, et al. Knowledge Creation and Inter-organizational Relationships: The Development of Innovation in the Railway Industry[J]. Journal of Knowledge Management, 2012, 16(4):604~616

[12] 王智宁, 吴应宇, 叶新凤. 网络关系、信任与知识共享——基于江苏高科技企业问卷调查的分析[J]. 研究与发展管理, 2012,24(2):47~57

[13] 刘佳, 王馨. 组织内部社会网络联系对知识共享影响的实证研究[J]. 情报科学, 2013, 31(2): 105~109

[14] YLI-RENKO H, AUTIO E, SAPIENZA H J. Social Capital, Knowledge Acquisition, and Technology-Based Firms [J].Strategic Management Journal, 2001, 22(6/7):587~613

[15] WIKLUND J, SHEPHERD D. Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance of Small and Medium-Sized Businesses[J].Strategic Management Journal, 2003,24(13): 1 307~1 314

[16] 张海营. 基于 SECI 模型的知识管理与组织创新的实证分析[J]. 情报理论与实践, 2012,35(12):68~71

[17] NORUZY A, DALFARD V M, AZHDARI B, et al. Relations between Transformational Leadership, Organizational Learning, Knowledge Management, Organizational Innovation, and Organizational Performance: an Empirical Investigation of Manufacturing Firms[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2013, 64(5~8):1 073~1 085

[18] 朱晓琴. 企业网络能力与技术创新—基于跨组织知识管理的实证研究[J]. 技术经济与管理研究, 2012(6):40~44

[19] 潘松挺, 蔡宁. 企业创新网络中关系强度的测量研究[J]. 中国软科学, 2010(5):108~115

[20] 朱晓琴. 企业网络能力、跨组织知识管理与创新绩效的关系研究一以中国制造业企业为例[D]. 成都:西南财经大学,2011

[21] 陈勇星, 屠文娟, 杨晶照. 基于技术能力的企业技术创新模式选择及其演进研究[J]. 科学进步与对策, 2012, 29(14):83~88

(编辑刘继宁)

The Impact of Embedded Relationship on Knowledge Internalization in Innovation Network and Choice of Competition Mode

ZHANG Huiqin1,2SHANG Tiantian3SHAO Yunfei1

(1. University of Electronic Science & Technology of China, Chengdu, China;2. Chengdu University of Technology, Chengdu, China;3. Northwestern Polytechnical University, Xi’an, China)

Abstract:This study built the conceptual model of relationship among network relation intensity, knowledge management ability and competition. Through a questionnaire survey of 281 companies and using SEM to analyze the data, this study investigated how the strength of network relationships affects the choice of competitive mode under the influence of embedded relationships. The Results show that the network relation intensity directly affects the choice of competition model. Under strong network relationship, the enterprises give preference to independent innovation pattern. Meanwhile, network relationship strength has a significant positive effect on knowledge management capability. The ability of knowledge management plays a full intermediary role in the process of the network relation intensity affecting the selection of competition mode.

Key words:innovation network; embedded relationship; strength of network relationships; capability knowledge management; competition model

中图法分类号:C93

文献标志码:A

文章编号:1672-884X(2016)04-0605-08

基金项目:国家自然科学基金资助项目(71572028);教育部人文社会科学规划基金资助项目(15YJA630058);四川省哲学社会科学规划基金资助项目(SC14E044);四川省教育厅人文社科重点资助项目(15SA0022);四川省社会科学高水平研究团队资助项目

收稿日期:2015-01-12

通讯作者:黄奸曼丽(1978~),女,广东汕尾人。华南理工大学(广州市510640)工商管理学院副教授,博士。研究方向为企业战略管理、国际商务。E-mail:huangml@scut.edu.cn

DOI编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2016.04.016